- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2221 ホラー・ファンタジー 『邪教の子』 澤村伊智著(文藝春秋)

2023.03.24

『邪教の子』澤村伊智著(文藝春秋)を読みました。

現代日本において社会問題になっているカルト宗教をテーマにした小説ということで楽しみにしていましたが、面白くなくことはないのですが、どんでん返しで読者を驚かせようという著者の想いが強すぎて、少々スベっている感もありました。著者には、一条真也の読書館『ぼぎわんが、来る』、『ずうのめ人形』、『ししりばの家』、『恐怖小説 キリカ』、『ひとんち 澤村伊智短編集』、『予言の島』、『ファミリーランド』で紹介した作品があります。

本書の帯

本書の帯

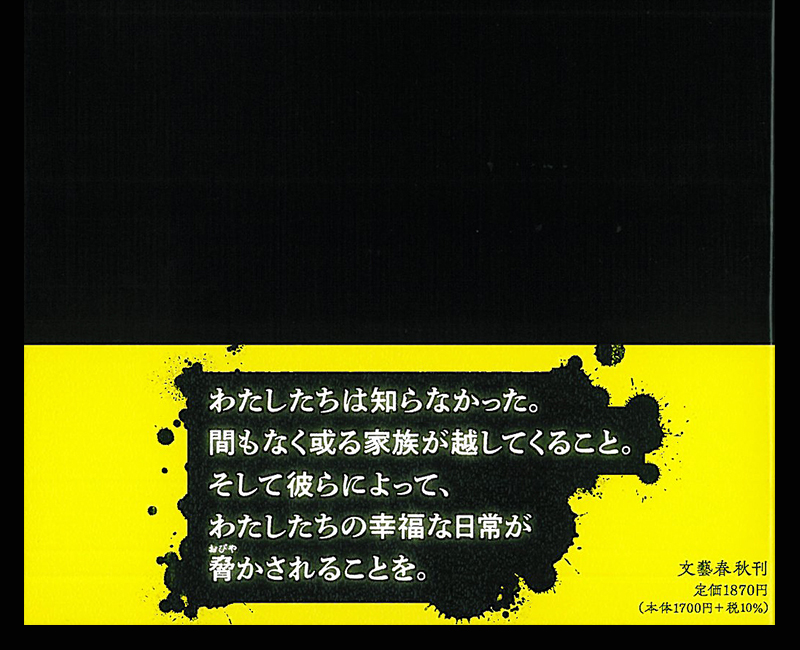

本書のカバー表紙には、ピラミッドのような構想のマンションのような建造物の写真が使われ、帯には「まずは驚愕 やがて戦慄」「平凡なニュータウンで起きる異常な事件」「新興宗教にハマった家族から囚われの少女を救い出すのは――?」「CAUTION!」「最後の最後まで気を抜かないでください。」と書かれています。帯の裏には、「わたしたちは知らなかった。まもなく或る家族が越してくること。そして彼らによって、わたしたちの幸福な日常が脅かされることを」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾンには、「『ぼぎわんが、来る』(『来る』とタイトルを変えて映画化)で衝撃のデビューをした澤村伊智さん。次々とホラー、ミステリーの力作を発表し続ける澤村さんの、新たな代表作が誕生しました。舞台はどこにでもある平凡なニュータウン。そこにカルト教団の信者の家族が引っ越してきます。その家族は明らかにご近所から浮き上がっていて、しかも娘の茜はどうやら虐待を受けているらしい。主人公の慧斗は、茜の現状を見かねて救出に乗り出すが……こう書くと悪の組織から『お姫様』を救い出す子どもたちの冒険物語が展開されるのかと思いきや、そこが一筋縄でいかないのが澤村伊智さんの魅力です。どんな風に『一筋縄でいかない』のかは是非ご自身の目で確かめてみてください」と書かれています。

新興宗教という重いテーマを扱っていながら、ライトノベルのようにすらすらと読みやすい小説です。でも、慧斗(けいと)という主人公の性別がなかなかわからなかったり、家族構成も謎というか矛盾点が多かったりして、最初、読者は大きな違和感をおぼえながら読み進むことになります。わたしは、「この違和感はきっと、こういうことでは?」と想像していましたが、ほとんど当たっていました。でも、わたしが予想できるレベルの内容が「どんでん返し」扱いされていることが、少し残念でしたね。視点の切り替えによって物語が一変するというのは、処女作『ぼぎわんが、来る』以来の得意技ですね。『予言の島』でもこの手法が使われています。

この小説には「大地の子」という邪教が登場するのですが、教団が行う葬儀の描写が詳しくて興味深かったです。信者たちは通夜のことを「支度」、告別式のことを「還りの儀」と呼びます。「支度」は、教団のゲストルームとして使われているニュータウンのマンションの一室で行われますが、午前11時に開始されます。

「支度」の儀礼そのものは至ってシンプルで、格式ばったところは少しもない。作法としては神式に近いだろうか。リビングの壁には三段の祭壇が用意されている。祭壇には白い布が敷かれ、果物や乾物が供えられている。弔問後、と言っていいのかは分からないが、訪れた人々は祭壇の前に正座して手を合わせ、傍らの信者たちと二言三言、言葉を交わす。あるいは無言で礼をする。すぐに帰る者もいれば、ダイニングで語り合う者もいる。

(『邪教の子』P.282)

祭壇には亡くなった元信者の顔写真が質素な額縁に入れられて飾られていました。さらに、支度について以下のように書かれています。

感覚的に奇妙なものではなかった。大枠では一般的な通夜だが、それより簡単で受け入れやすいとさえ思った。供え物に肉じゃがと焼き魚、パイナップルがあるのは引っ掛かるが、これは仏式の感覚が無意識レベルにまで沁みついているせいだろう。こうした場に肉や魚を置くな、大衆的な料理を置くな、南国の果物はダメだ――どれにも科学的根拠はない。仏教に厳密な取り決めがあるか、確かめたこともない。だが、いつの間にか『通夜や葬儀はそういう者だろう』と漠然と信じてしまっていたのだ。自分は無宗教だと思っていた。宗教そのものを嫌悪しているつもりだったが、完全に切り離せてはいないらしい。(『邪教の子』P.282~283)

還りの儀は、支度の翌日の午前11時から、マンションの前にある公園で行われます。その様子は以下のように書かれています。なお、「ウキヨ」というのは信者以外の人間という意味です。

公園には大勢が集まり、芋を洗うような有様だった。信者はもちろん、ウキヨの人間もひしめき合っている。全部で二百人近くはいるだろうか。ウキヨの大多数は高齢者で、数珠を手に神妙な顔で、公園の中央を見上げていた。信者たちは皆、生成りのローブのような服を着ていた。

通夜で見たものより少し大きな祭壇が組まれ、その奥に棺が置かれていた。これだけでも異様といえば異様だが、その隣には高さ3メートルほどの櫓が建っているのが、ますます儀式を――葬儀を奇怪なものに見せていた。

(『邪教の子』P.323)

『唯葬論』(三五館)

『唯葬論』(三五館)

櫓に設置された数台のスピーカーからは、安っぽいアンビエントミュージックが流れ、邪教の葬儀がしめやかに執り行われます。信者たちは仮面を着けて立っていました。彼らが信仰する「阿蝦摩神」という来訪神の衣裳です。彼らは葬儀でも来訪神を使うのですが、それは借り物の来訪神でした。そもそも、「大地の子」という新興宗教はスピリチュアリズムとニューエイジを適当に継ぎはぎした宗教もどきでしかなかったのです。わたしは、葬儀がきちんとしていない宗教はダメだと思います。なぜなら、宗教の真髄は葬儀にあるからです。拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)にも書きましたが、オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。死の事実を露骨に突きつけることによってオウムは多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。

『邪教の子』の著者である澤村伊智氏は、短編集『ファミリーランド』の最後に「愛を語るより左記のとおり行おう」という異色であり出色の家族小説を置きましたが、この中には未来の葬儀がじつにリアルに描かれています。この作品には、日本人にとっての葬儀の初期設定とアップデートがともに書かれており、わたしも驚きました。もともと処女作の『ぼぎわんが、来る』は来訪神を迎える儀式についての小説でしたし、澤村氏が儀式、特に葬儀に造詣が深いことがよくわかりました。今度は、ぜひ、本格的な葬儀小説を読んでみたいです!