- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.31

『吉本隆明 思想家にとって戦争とは何か』安藤礼二著(NHK出版)を読みました。一条真也の読書館『三島由紀夫 なぜ、死んでみせねばならなかったのか』、『石原慎太郎 作家はなぜ政治家になったか』で紹介した本と同じく、戦後75年で気鋭の論客が戦後知識人を再評価する「シリーズ・戦後思想のエッセンス」の1冊です。著者は、一条真也の読書館『死者の書・口ぶえ』で紹介した本の解説者であり、『霊獣「死者の書」完結篇』、『神々の闘争 折口信夫論』、『折口信夫』 、および『場所と産霊』で紹介した本の著者でもあります。1967年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。多摩美術大学芸術学科准教授、同大学芸術人類学研究所所員。2002年「神々の闘争―折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。2004年に刊行された同作品の単行本つまり本書で2006年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2009年『光の曼陀羅 日本文学論』で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。さらに2014年に刊行された本書『折口信夫』でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞。

本書の帯には、「詩人としての出発、柳田国男から母型論へ、『アフリカ的段階』と思想の完成」「なぜ人は、破滅的な幻想に巻き込まれるのか?」「[戦後思想の巨人]その原点を問い直す!」と書かれています。また、カバー前そでには、「時間と空間という限定を乗り越えていく『母型』と、時間的にも空間的にも限定された『戦争』と。吉本隆明という表現社はその二極に引き裂かれ、それゆえ、固有性をもちながらも普遍性を志すことがある意味において、近代日本が生み出すことができた最大の著述家である。(「はじめに」より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに 「母型」と「戦争」

――吉本隆明とは何者だったのか

Ⅰ 詩語と戦争

1 詩語の発生

2 戦争と大衆

3 イエスと親鸞

Ⅱ 南島へ

1 言語・共同幻想・心的現象

――吉本幻想論の完成

2 異族の論理

Ⅲ 批評の母型

1 状況へ

2 批評へ

3 表現の根底へ

4 母型と反復

Ⅳ 最後の吉本隆明

1 偏愛的作家論

2 イメージの臨界へ

3 アフリカ的段階へ

4 〈信〉の解体

後記「来るべき批評の未来へ向けて」

「吉本隆明 年譜」

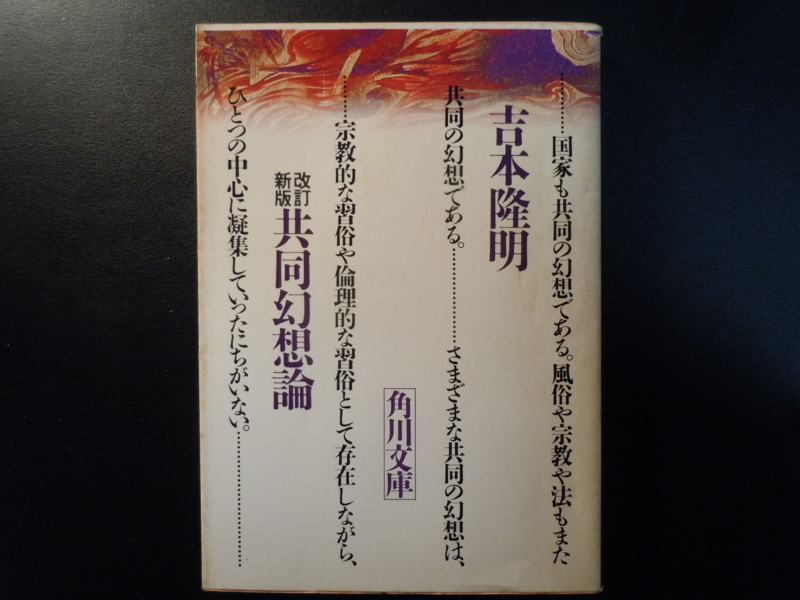

はじめに「『母型』と『戦争』――吉本隆明とは何者だったのか」の冒頭を、著者は「私が吉本隆明の著作をはじめて手にしたのは、1982年に角川文庫から刊行された『共同幻想論』である」と書きだしています。同じく吉本の著作の文庫化である『言語にとって美とは何か』Ⅰ・Ⅱ、『心的現象論序説』とともに購入したとのことで、中学2年生から3年生に移り変わろうしている時期だったとか。

そのとき、とうていその内容が理解できたとは思えないとしながらも、著者は「しかし、私にとって吉本が切り取ってくる『遠野物語』や『古事記』の断片(『共同幻想論』)、『海』を目の前にした狩猟人がもらす原初のつぶやき(『言語にとって美とはなにか』)、『分裂病』の少女が見続けた光景(『心的現象論序説』)は、異様な感銘をもたらした。それほど早熟でも鋭敏でもなかったごく普通の中学生がなぜ難解で知られる吉本の代表作をわざわざ手に取って、しかも購入したのか。それは『角川』の文庫であったことが大きい』と書いています。

なぜ、角川文庫であったことが大きかったのか。著者は、当時、角川文庫で江戸川乱歩や横溝正史、さらには半村良の著作をむさぼり読んでいたとして、「今日では伝奇小説を一括される作品群である。私は、彼らが書き続けていった膨大な世界が、ただ単に、商業的な成功だけを目的とした作り物であるとはとても思えなかった。そこには『異世界』への憧憬、もう一つ別の夢幻的な世界を自らの言葉だけで構築していこうとする、やむにやまれぬ熱意があった。そう思われた」と述べます。これは、著者の4歳年長であるわたしにも同様の経験があるので、著者の心境はよく理解できます。

著者と小生が愛読した角川文庫の旧版

著者と小生が愛読した角川文庫の旧版

一条真也の読書館『共同幻想論』で、わたしは、2012年3月16日に亡くなった吉本の代表作について紹介文および感想を書きました。また、拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「人間論」の中でも同書を大きく取り上げ、「『共同幻想論』は、当時の教条主義化したマルクス・レーニン主義に辟易し、そこからの脱却を求めていた全共闘世代に熱狂して読まれ、強い影響を与えた思想書だ」と書いています。「共同幻想論」とは唯物史観すなわち「唯物論」に対するアンチテーゼにほかなりませんでした。吉本は、何よりも日本人の「こころ」を追求しました。そして、『共同幻想論』では『古事記』や『遠野物語』などの日本人の「こころ」の琴線に触れる書物を取り上げたのです。

『共同幻想論』は、『古事記』からは初期国家における共同幻想、『遠野物語』からは村落社会の共同幻想の姿をあぶり出しています。非常にラディカルな問題提起の書なのですが、その「序」には「ここで共同幻想というのは、おおざっぱにいえば個体としての人間の心的な世界と心的な世界がつくりだした以外のすべての観念世界を意味している。いいかえれば人間が個体としてではなく、なんらかの共同体としてこの世界と関係する観念の在り方のことを指している」と書かれています。

『共同幻想論』は、「禁制論」「憑人論」「巫覡論」「巫女論」「他界論」「祭儀論」「母制論」「対幻想論」「罪責論」「規範論」「起源論」の11の論考から成っています。いずれも興味深い論考ばかりですが、中には人類学や民俗学から見て、すでに無効になっている引用文献や考え方も少なくはないようです。しかし、その着眼点および発想はまったく古くなっていないと言えます。

角川文庫版『共同幻想論』に新たに付された「序」で、吉本は「この本は子供たついが感受する異空間の世界についての大人の論理の書であるかもしれない」と書いています。この「子供たちが感受する異空間の世界」という言葉について、著者は「もし文学的な表現が生まれ、文学的な表現を通して実現が目指される境地を一言であらわすとしたなら、これ以上のものはないであろう」と述べます。

吉本が、この「序」を書き終えたのは昭和56年、1981年の10月25日のことですが、著者は「それから35年以上が過ぎ去ったいま、もはや初老となりつつあるこの私に、晶文社から現在も刊行中である『吉本隆明全集』の月報に収録する予定の原稿依頼がきた。予定されているのは第十八巻、吉本のこの一文が書かれたまさにその時期、1980年から1982年にかけて世に問われた作品群、著作群が集大成される巻であった。私にとって出逢いの偶然が一つの必然となった(この「はじめに」は、その月報として書かれた原稿がもとになっている)」と述べます。

本書は、吉本が残した膨大な著作群のうちで最も重要であると思われるものを、書物としてまとめられた順序に従ってただひたすら読み進めていくという構成をとっているとして、著者は「その結果、『母型』を求め続けた吉本隆明の思想と表現の起源に『戦争』があったことに気づかされた。時間と空間という限定を乗り越えていく『母型』と、時間的にも空間的にも限定された『戦争』と。吉本隆明という表現者はその二極に引き裂かれ、それゆえ、固有性をもちながらも普遍性を志すことができた。ある意味において、近代日本が生み出すことができた最大の著述家である」と述べます。

吉本隆明は、近代日本の可能性と不可能性の両面(「母型」と「戦争」)を兼ね備えた表現者であると指摘し、著者は「『戦争』の起源であるとともに、それを乗り越えていくもう一つ別の可能性をも秘めた『母型』を、生涯をかけて探った人である。本書のサブタイトルを『思想家にとって戦争とは何か』とした所以である。『母型』と『戦争』は表裏一体の関係にある」と述べ、さらには「『戦争』を条件として、表現の『母型』、関係の『母型』を求め続けた一人の思想家。その思想家の可能性と不可能性を確定した地点から、新たな時代の思想と表現がはじまるはずである」と述べるのでした。

Ⅰ「詩語と戦争」の1「詩語の発生」の冒頭で、「吉本隆明とは一体何者だったのか」と問いかけ、著者は「私は、表現が生まれ出てくる起源の場所(「母型」)、さらには、そこから生まれ出てくる起源の表現(「詩語」)を求め続けた人だと思っている。表現のもつ可能性と不可能性を、理論的に実践的にも探究していく。それが、吉本隆明がやり続けたことだ。私は、そのことこそが最も広義の『批評』であると考えている。だからこそ、思想の世界においても、文学の世界においても、吉本隆明は孤独であったように思われる」と述べています。

しかし、そこには1人のかけがえのない先達がいたはずだとして、著者は「民俗学者にして国文学者である折口信夫である。折口もまた、釈超空という不可思議な筆名を用いて、短歌・詩・小説・戯曲と日本語で可能なすべての創作の分野で優れた作品を残した。私は折口信夫もまた、最広義の『批評家』であったと考えている。折口信夫から吉本隆明へ。そこにこそ最も豊饒な『批評』の系譜を見出すことができる。私の吉本隆明論は、その地点からはじまる」と述べています。

「理想とした詩人」として、吉本が自らの理想とした「詩人」は宮沢賢治であると指摘し、著者は「そのことは無償の情熱の産物である『初期ノート増補版』に収められた若々しく名未完の論考や断章群からもよく理解できる。しかし、賢治的な世界は、実際は吉本という書き手の個性からは最も遠くある、そう喝破したのは実の娘、よしもとばななであった。『言葉からの触手』が文庫となったとき、そこに付された『解説』にそう記されていた。卓見であると思う。それは吉本の表現の本質を見事に射抜いた言葉であると同時に、そうした想いは吉本自身にも共有されていたようである」と述べます。

それでは「批評家」として吉本が理想としていた者とは一体誰か。おそらくそれは折口ではなく、柳田国男であろうと、著者は推測します。「柳田国男と折口信夫」として、著者は「『共同幻想論』から『柳田国男論』を経て『母型論』にいたる理論的な著作の主要な参照基準として、またサブカルチャーの積極的な取り込みに関しても、吉本にとって柳田国男という存在は非常に大きかった、というよりも別格の位置を占めていたと思われる。宮沢賢治と柳田国男。この両者からの巨大な影響を吉本の著作の上に認めることについては、客観的にもほとんど異論はないはずである。事実、吉本自身も両者について、それぞれ美しくも戦慄的な書物を1冊ずつ書き上げている」と述べています。

吉本にとって、自らの内なる「詩人」と「批評家」はなによりも「表現する言語」という1つの点で重なり合うものだったと指摘する著者は、「そして吉本の言語論にその原型を提供したのは折口信夫である。これを言い換えてみれば、吉本にとって、宮沢賢治の『詩』と柳田国男の『批評』は、折口信夫の『言語論』において1つに統合されるものなのである。この事実は、吉本個人を超えて、日本文学史それ自体の壮大な書き換えをも図るヴィジョンにつながってゆくだろう」と述べるのでした。

Ⅱ「南島へ」の2「異族の論理」では、「『海上の道』から『母型論』へ」として、著者はこう述べています。

「柳田国男の『遠野物語』は、大逆事件が起こり、韓国併合が行われた1910年に刊行された。列島に近代的な国民国家が名実ともに確立された年である。そして、この『遠野物語』を読解の中心に据えた吉本隆明の『共同幻想論』は、全世界的に変革の嵐(プラハの春と学生運動の昂揚およびそれらの壊滅)が吹き荒れる最中の1968年に刊行された。世界規模で近代的な国民国家という枠組み自体が変質しはじめた年である。さらに、吉本の『共同幻想論』を介して『遠野物語』に描き出された『死と共同体』の関係を再発見した三島由紀夫が自刃するのは、それから2年後の1970年のことである。『遠野物語』刊行からちょうど60年の月日が過ぎ去っていた」

『遠野物語』について、著者は「民俗学のみならず文化人類学や社会学、さらには哲学や芸術、映画や漫画、つまりメインカルチャーからサブカルチャーに至るまで、精緻な研究書から無責任な二次創作に至るまで、刊行から現在までの百年以上の間に、無数の分身を生み出し続けてきた」と指摘し、超近代化の果てに列島がどのような変貌を遂げていくのか、また遂げざるを得ないのかを占うためにも、『共同幻想論』において『遠野物語』読解の次元を根本から変えてしまった吉本隆明の営為から、1968年以降の『遠野物語』の変容を跡づける必要があるとし、「なぜなら、吉本隆明は意識的に柳田国男を自身の学の先達として位置づけ、おそらくは無意識的に柳田の仕事をなぞるようにして自身の学を深め、完成していったからである」と述べています。

Ⅳ「最後の吉本隆明」の1「偏愛的作家論」では、「宮沢賢治――表現の在り方として憧れ続けた詩人」として、著者は「吉本隆明のなかには、つねに『詩人』と『批評家』が同居している。この両者の統合、さらにはその相克から、吉本にとってすべての実り豊かな成果が生まれてきた。吉本が『批評家』として、自らの先達に意図的に位置づけているのは、柳田国男である(『母型論』の「序」はその宣言でもある)。そして『詩人』として、さらにはその表現の在り方として、少年時代から憧れ続けていたのが宮沢賢治なのである(吉本は、自らの出発点を『宮沢賢治論』で飾ろうとしていた。その論の骨子は『初期ノート増補版』のなかにすべて収められている)。

「柳田国男――旅人としての眼差し」として、著者は「吉本隆明にとって、柳田国男は特別な存在である。柳田の夢見がちな、特異な個性がなければ、個人幻想と対幻想、さらには共同幻想が浸透しあったアジアの古層に存在する『薄暮の感性がつくりだした』世界の、幻想領域の全体像を感受することなどできなかったであろう。吉本にとって、柳田はまず、さまざまな『幻想』に取り憑かれやすい特別の資質をもった個体、『眠り』の世界に誘われ、そこに言葉を紡ぐ〈憑人〉としてあったのです。

柳田が囚われた「幻想」に共通して現れる「構造的な志向」を抽出するとすれば、それは「柳田の入眠幻覚がいつも母体的なところ、始原的な心性に還る』というところにある。このようなあらゆるものの「母型」を幻視する者、「このつよい少年時の入眠幻覚の体験者が『遠野物語』の語り手であるおなじ資質の佐々木鏡石と共鳴したとき、日本民俗学の発祥の典拠である『遠野物語』が」生み落とされたのであると、吉本は『共同幻想論』に書きます。

吉本が、柳田の「旅人」の眼を通して描き出したイメージを、さらに「世界視線」によって普遍化し得たとき、そこには、人類の始原における、「自然」に対する命名行為の歷史過程のすべてが見出されたのであると指摘し、著者は「まず、自然現象や地勢が命名される、それが反復され、神々の固有名が生まれる。そして地名と人名が分かれ、地名は物語化されてゆく。『初期歌謡論』で描き出された、母型とその反復による文学の発生というヴィジョンとも大きく共振し、交響する。柳田の『地名論』と吉本の『枕詞論』は深く通底していく」と述べます。

3「アフリカ的段階へ」では、著者は「詩の言葉、その意味にしてイメージを限りなく遠い未来に探っていくことは、同時にその詩の言葉、意味にしてイメージを生命そのものの基盤にまで探っていくことにつながる。未来は過去に通じ、特殊は普通に通じる。『ハイ・イメージ論』と『言葉からの触手』の達成をもとにしてあらわされた『母型論』と『アフリカ的段階について』は、思想家にして表現者、批評家としての吉本隆明の到達点を示している」と述べています。

『母型論』と『アフリカ的段階について』は、文字通り、吉本隆明の思想の到達点を指し示しているとしながらも、著者は「もちろん、その見解を無条件で受け入れることはナンセンスである。両著書で吉本が参照している資料類についても、現在では、種々の疑義が提出されている。しかし、それでもなお、個人の発生史と種族にして人類の発生史を一つに結び合わせ、個人のドラマにして人類のドラマとして語り尽くすという『最後の吉本隆明』の姿には大きな感銘を受ける。来たるべき批評は、このようなかたちをとるべきであろう」と述べます。

4「〈信〉の解体」では、著者は吉本の著書である『最後の親鸞』にかけた「最後の吉本隆明」について、「最後の吉本隆明は、自らの探究の起源に螺旋を描いて回帰していく。戦争を生み出した『共同幻想』としての国家が死滅したあと、そこには一体何が残るのか。もしかしたら、そこには国家の戦争を超える剝き出しの暴力、剥き出しの『悪』しか残っていないのかもしれない。人間のはじまりにして人間の終焉でもあるそうした『無』の場所、ゼロの場所に立ち続けること。それが、吉本隆明の最後の教えである」と述べています。

「戦争の母型」として、著者は、あらためて、「なぜ人は、破滅的な幻想に巻き込まれるのか?」という最初の問いに戻りたいとして、「自らが滅ぼされると分かっていながら、なぜ戦争に、根源的な破壊に、我を忘れて熱狂してしまうのか。吉本隆明が、文字通りその生涯を通して考え続けた問いである。しかし同時に、そのはじまりから、吉本は、きわめて簡潔に答えを提示してくれてもいる。それは「心」をもってしまったからである」と述べます。

吉本的な語彙を用いて説明するならば、外的な自然(環境)からも、内的な自然(身体)から二重に疎外された「心的な領域」をもってしまったからであるとして、著者は「破滅的な幻想の原因、戦争の母胎にして戦争の『母型』とは、人間がもたざるを得なかった『心』にこそ存在している。ほぼ同時に書き進められた『共同幻想論』と『心的現象論序説』は、まさにそうした、人間がもたざるを得なかった「心」の構造を徹底的に探究したものであった」と述べています。

そして、宮沢賢治の裏面には麻原彰晃が潜み、麻原彰晃の裏面には宮沢賢治が潜んでいると指摘し、著者は「戦争を真に理解するためには、人間のもつ『心』の構造を真に理解しなければならない。極東の列島に固有の問題であるとともに、人類にとって普遍の問題でもある。近代的な問題であるとともに古代的な問題でもある。問いはいまだひらかれている」と述べるのでした。

後記「来るべき批評の未来に向けて」では、著者は私は、吉本隆明の著作を読み解くことから、自身の批評の方法を身につけていった。私にとって吉本隆明の仕事は、まさに批評の原型であり、原型としての批評であった。吉本隆明の批評はすべて、表現の生まれ出てくる根源的な場所(「母型」)を目指して書き進められていた。その結果、吉本の批評が対象とする領域は、狭義の文学に限られないことになった」と述べます。

わが書斎の吉本隆明コーナー

わが書斎の吉本隆明コーナー

そして、著者は「心理学、歴史学、社会学、民俗学、人類学、考古学等々、吉本は人文諸科学のあらゆる成果を貪欲に消化吸収し、自ら独自の理論として磨き上げていこうとした。しかも現実の世界の情況に真摯に対応しながら……。それゆえ、それぞれの学問分野から、あるいは一部のメディアや表現者たちから激烈な批判を受けることになった(もちろんそのなかにはきわめて正当なものもある)」と述べるのでした。

本書は140ページほどの小著ですが、柳田国男、折口信夫、宮沢賢治といった人々からの影響関係も明確に書かれており、非常に興味深い吉本隆明論でした。著者には、いずれ書いてほしいテーマがあるのですが、それは著者の師である中沢新一氏についての論考です。楽しみです!