- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.03.08

『神々の闘争 折口信夫論』安藤礼二著(講談社)を読みました。

折口学成立の起源と秘密に迫る本格的論考で、柳田國男と折口信夫の対立の根源を台湾の「蕃族調査報告」を初めて読み解きながら明らかにし折口学の世界的普遍性を論じる力作です。

著者の安藤氏は、この読書館でも紹介した『死者の書・口ぶえ』の解説者であり、『霊獣「死者の書」完結篇』および『場所と産霊』の著者でもあります。1967年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。多摩美術大学芸術学科准教授、同大学芸術人類学研究所所員。2002年「神々の闘争―折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。2004年に刊行された同作品の単行本つまり本書で2006年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2009年『光の曼陀羅 日本文学論』で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。さらに2014年に刊行された大著『折口信夫』でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞しています。

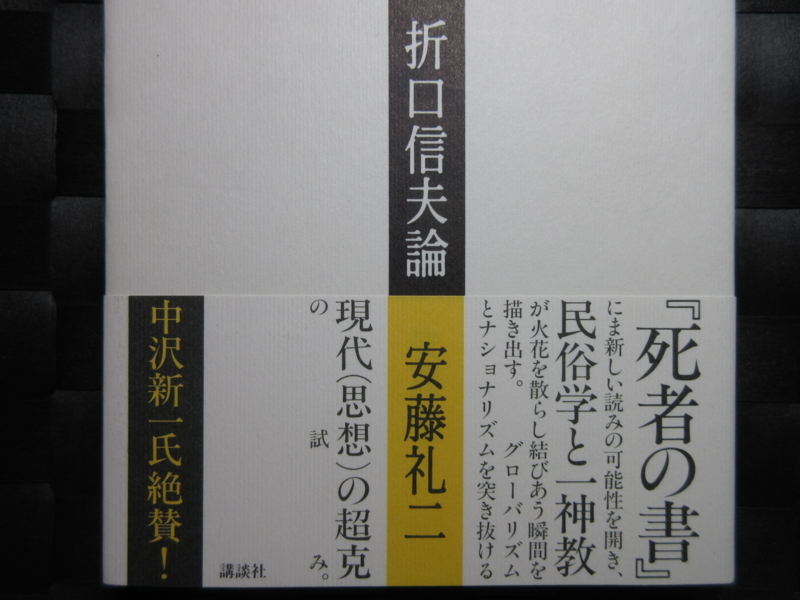

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「『死者の書』にま新しい読みの可能性を開き、民俗学と一神教が火花を散らし結びあう瞬間を描き出す。グローバリズムとナショナリズムを突き抜ける現代(思想)の超克の試み」「中沢新一氏絶賛!」と書かれています。

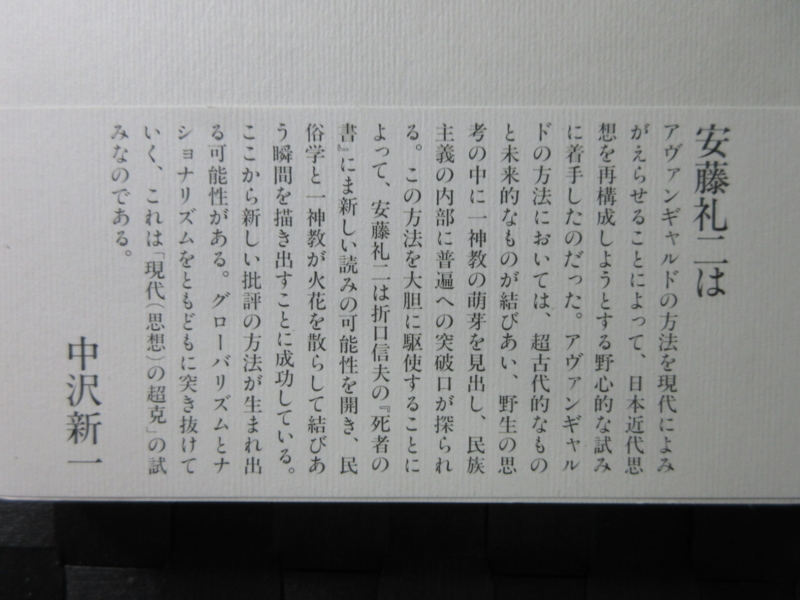

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のような中沢氏の推薦文が寄せられています。

「安藤礼二はアヴァンギャルドの方法を現代によみがえらせることによって、日本近代思想を再構成しようとする野心的な試みに着手したのだった。アヴァンギャルドの方法においては、超古代的なものと未来的なものが結びあい、野生の思考の中に一神教の萌芽を見出し、民族主義の内部に普遍への突破口が探られる。この方法を大胆に駆使することによって、安藤礼二は折口信夫の『死者の書』にま新しい読みの可能性を開き、民俗学と一神教が火花を散らして結びあう瞬間を描き出すことに成功している。ここから新しい批評の方法が生まれ出る可能性がある。グローバリズムとナショナリズムをともどもに突き抜けていく、これは『現代(思想)の超克』の試みなのである」

本書の「目次」は以下のようになっています。

第一章 神々の闘争―ホカヒビト論

第二章 未来にひらかれた言葉

第三章 大東亜共栄圏におけるイスラーム型天皇制

第四章 戴冠する預言者―ミコトモチ論

第五章 内在と超越の一神教

「あとがき」

「初出一覧」

第一章「神々の闘争―ホカヒビト論」で、著者は述べています。

「折口信夫の学問の出発点には、なによりも『言葉』が存在していた。國學院大学に提出した卒業論文は当時最新の心理学的な知見を総合した言語論である『言語情調論』であった。この特異な言語論から、折口という思想家のすべてがはじまったのである。のちに国文学や民俗学、さらには創作にまでひろがる折口の広大な学問の根底には、この『言語情調論』に描き出されたのとまったく同じ『言葉』の力が、途切れることなく流れつづけていたのである」

また、著者は以下のようにも述べています。

「折口は信仰の起源(「霊魂」)と言葉の起源(「意味」)を重ね合わせ、そこに特異な『力』の作用として神的な『言葉』が成立する基盤を見出した。それが折口による、神の言葉の定位、神の独り言としての『神語』と、その『神語』を生成する力としての『言霊』と『産霊』の結合を可能とした。そして、折口のこの言語理解は、ミコトモチとホカヒビトという2つの対極的な概念を抽出する作業のなかで果たされた。すなわち、大正13年から昭和2年にかけて『国文学の発生』の第一稿から第四稿を書きあげ、日本文学発生論の基本構造を確定し、さらに『神道に現れたる民族論理』という講演を行い、神道に『革命』をもたらすという作業のなかで」

著者は、折口の世界観を以下のように簡単に整理しています。

「折口にとって、この世界の森羅万象すべての起源には、無限の意味と無限の存在を産み出す『神語』が存在する。この『神語』は文字通り『神』(「霊魂」)であり、さらにそれが『言葉』(「意味」)でもあるといった存在形態をとる。この『神=言葉』は、人間世界の『外』に存在する。この『神=言葉』が存在し生成される場所こそが『常世』(「他界」)なのである。人間の生活する世界は、この『他界』と平行し、しかもこの『他界』と対立する。2つの世界のあいだでは、存在の尺度がまったく違うのである」

続けて、著者は「他界」について以下のように述べます。

「人間はそのままの姿では『他界』に到達することはできない。人間にできることといえば、ただ、外の世界からこの世界に『神=言葉』が降りてくるのに耳を傾けることだけなのである。マレビトとはこのような2つの世界をつなぐ『機能』をあらわにするのである。つまりは『他界』と人間との関係性、さらにはその交流のプロセスを強調する。そして、そのプロセスを特権的に表現する1つの民俗事例とほとんど一体となった、個別的で特殊な概念にすぎないのである」

著者は「ここで結論めいたことを述べてしまえば」と前置きしたうえで、従来の折口学の根本を規定している「国文学の発生」第三稿に端を発するマレビト概念は、もはや捨て去るべき時がきたのだと思うと告白し、さらに以下のように述べています。

「マレビトを無条件に折口学全体に拡張することを、断固として拒否しなければならない。マレビトはミコトモチにもホカヒビトにも共通する1つの機能、1つの性格である。このマレビト概念をあまりにも強調してしまうことは、ミコトモチとホカヒビトの両者が明確にもっていた貴重な差異を捨象して、両者を混同させてしまう。それは生産的な行為ではない」

続けて、ミコトモチとホカヒビトについて、著者は述べます。

「ミコトモチとホカヒビトのそれぞれには、折口が生きた時代のよりリアルな対象を想定することが可能である。そしてマレビトという折口学すべてをカバーしてしまうかのような普遍概念の強調は、両者の実像を見えにくくし、折口が確実にもっていた『歴史性』、さらには学問における発生の条件やその思想の孕みもつ『危険性』さえも葬り去ってしまうであろう。なによりもマレビトは折口における『沖縄』を特権化してしまう。折口は、南島を楽園だなどとは決して考えていなかった。そして、そこに安易に魂の『ふるさと』を見出したわけでもなかった。当時も、そして現在でも、世界はより複雑で奇怪なのである」

さて、著者は台湾の「蕃族」を取り上げ、以下のように述べています。

「柳田や折口の志した『日本民俗学』の成立にとって、台湾『蕃族』の存在は決定的であった。柳田や折口は列島日本の『民俗』の成立した世界観そのもの、いわゆる民俗的な過去を探る方法論や、その民俗的な過去が成立した歴史的な前提を、当時の台湾『蕃族』の状況をモデルに作りあげたのだ」

折口は柳田の指導のもと、当時の台湾の民族状況をそのまま古代の日本に投影したといいます。その「古代」こそが『万葉集』を生み出す母胎となった時代でした。著者は折口が「そこにエキゾチシズムとノスタルジアの対象である『異郷』を見出したのである」と指摘しています。

第二章「未来にひらかれた言葉」では、折口の9歳年上の親友であり、初恋の相手でもあった藤無染が取り上げられます。藤無染は、1冊の小さな薄い書物を残していました。折口とともに生活していた時期に刊行されたその書物は『英和対訳 二聖の福音』と題され、英語と日本語で書かれたバイリンガル版でした(明治38年刊)。著者は同書について、以下のように説明します。

「この書物が主題としたのは仏教とキリスト教の根本における同一性、『仏耶一元論』(「仏基一元論」とも)の主張である。仏陀とキリストという2人の聖人は、その生涯からその教説の細部に至るまで、まるで双生児のように似ている。つまり、仏教とキリスト教は1つの起源から分かれた、同一の教えなのである、と」

このような思想の背景には、当時流行していた「新仏教」の存在がありました。無染は革新的な「新仏教」運動に関わり、英語を自由に話すことのできる僧侶でしたが、ある先達の影響から『英和対訳 二聖の福音』を著したのでした。著者はその先達について以下のように述べます。

「宗教上の理由から、イギリスを経てアメリカに亡命した在米ドイツ人であり、シカゴではオープン・コートという出版社を経営していた、ポール・ケーラス(1852―1919)であった。このポール・ケーラスというのは、鈴木大拙をアメリカに呼び寄せる直接の原因となった人物である。そしてその際、大拙の手によって、ケーラスのさまざまな著作が次々と邦訳されることになった」

著者は、折口信夫の真の独創性が、「言語情調論」のなかで見出された言語の原初的な時間=空間を、ホカヒビトや「蕃族」、そして自らの感性を通して理解した、あの霊に満ちた「他界」の時間=空間と結び合わせたことにあると指摘し、さらに「意味」と「霊魂」を結び合わせるのは「産霊」の神であるとして、以下のように述べます。

「『国文学の発生』第四稿では『呪言の神』、その呪言の『呪力の根源力を抽象』した神として『興台産霊神』の姿が描き出されている。祝詞を取り扱う中臣氏の祖先、天児屋ノ命はこの神の子供にあたる」

折口信夫の思想を理解するためのキーワードの1つが「ミコトモチ」です。それでは、ミコトモチとは一体何なのでしょうか。著者は述べます。

「ミコトモチとは、『神語』の『預言者』、文字通り『神の言葉を預かる者』としてあり、その神の言葉を伝達する『使徒』でもある。これは日本的な宗教原理とはまったく異質の信仰の原理であり、権力のあり方である。しかも非常に危険で、なおかつ抗いがたい魅力をもったものでもある。なぜならここでは、人間のあいだには絶対的な差異が存在しないからである」

続けて、著者はミコトモチについて以下のように述べます。

「絶対的な差異は人間と『神』のあいだにひらかれている。最高位のミコトモチは『天皇』であるという。だがその『王』は逆にミコトモチであるかぎり、定義上、国家を統治する絶対的な権力者にはなり得ない。つまりミロトモチは無限に存在する可能性があるからだ」

ちなみに、折口自身は「最高至上のみこともちは、天皇陸下御自身であらせられるが、其が段々分裂すると、幾多の小さいみこともちが、順々下りに出来て来るのである」と述べています。

さらに著者は、ミコトモチと「天皇」について述べます。

「ホカヒビトに台湾の『蕃族』が想定されたように、ミコトモチに想定されるのは、いうまでもなく『天皇』である。しかしそれは古代から連なる・・・・・・というフィクショナルな『天皇』概念一般、日本民族の統合原理としての『天皇制』ではない。あくまでも昭和の、日本が『国家』を超え、文字通り『超-国家』への道を歩みはじめた時期の『天皇』である。この『天皇』は国家や民族といった概念を自ら超える必要があった」

続けて、著者は「天皇」という王について述べます。

「国家を超え、民族を超え、アジアを統一させる原理として『脱構築』された王。神聖な『神の言葉』とそれを受け取る『預言者』としての王。その姿は、広くさまざまなアジアの『王権』と親和性をもつばかりではなく、遠くイスラームの原理やネストリウス派のキリスト教の原理とも結合可能なものである。折口のイメージした権力の統合原理であるミコトモチすなわち『天皇』は、『国家』ばかりでなく『帝国』さえ超え出て、広漠たるアジア全土をその破壊の渦に巻き込む力そのものとなるだろう。そして、その戴冠の祝祭の際、アジアの地に沸き起こる『最終戦争』の幻を一瞬垣間みせたように思う」

第三章「大東亜共栄圏におけるイスラーム型天皇制」では、著者は北一輝や大川周明や石原完爾らが構想した「大東亜共栄圏」について以下のように述べています。

「政治と宗教を『天皇』のもとに統一・一元化し、その『天皇』を唯一直接の統治機関とした、社会主義的・共産主義的な国家に日本を『改造』する。さらに『民族協和』を旗印にした国家連合である『共栄圏』を組織し、最終的には、イスラームと連帯し、アジア全土に信仰・政治・経済が一体となった強大な共同体を構築する。北・大川・石原の主張をまとめてみればこのようなヴィジョンとなるであろう」

ここで最大のネックとなるのは「天皇」の問題です。三者ともに「明治維新」を成功させた「天皇」概念では、「昭和維新」は完遂できないと考えています。

著者によれば、「明治維新」は「天皇」によって「民族」の覚醒が促されれば充分でしたが、「昭和維新」では理念上同じこの「天皇」によって「民族」が解体され、もう1つ上の次元で新たな「共同体」として再結合されなければなりません。そして「大東亜共栄圏」を成立させる、この新しい「天皇」の具体的なイメージについては、この3人のうちの誰もがうまく描き切れていないといいます。

新しい「天皇」像というものを描くことの難しさを、著者は具体的に述べています。

「北は日本語を捨てエスペラントを採用するという画期的な案を提出し、石原は日本を「国家連合」の中心から外すとまで主張しているが、こと新たな『天皇』像に関しては、皆その語彙は恐ろしく単純で貧困である。そのようななかで、おそらくただ1人だけ、イスラームの信仰と親和性をもち、なおかつ民衆、そのなかでも特に生産に従事しない文字通りの『無産階級』の人々と直結するような『天皇』像を描き出せた人物がいるのである。折口信夫(1887―1953)である」

折口信夫は「天皇」についてどのように考えていたのでしょうか。著者は以下のように述べています。

「折口の天皇論を一言でいえば、それは『神道の宗教化』、つまりは『天皇制』の一神教化である。折口にとって『天皇』は『神』ではない。あくまでも『神の言葉』(ミコト)を自らに預かり(ミコトモチ)、民衆に伝達する者のことである。これは啓示宗教としての一神教―ユダヤ教、キリスト教、そのなかでも特にイスラーム―の『神』と『預言者』(未来を予言するのではなく、『神の言葉』を預かり、それを信徒に伝達する者)の関係そのものである。すくなくとも、その神学的な基本構造はまったく同じである。

つまり、『民俗学者』折口信夫は、北一輝・大川周明・石原莞爾ら『超国家主義者』たちがアジアを統一・協同させる政治的・経済的な革命を志向したのに呼応するかのように、信仰上の、精神的な革命を断行しようとしていたのである」

「大東亜共栄圏」を構想した人物には哲学者もいました。

「近代日本最高の哲学者」と呼ばれた西田幾多郎です。

著者によれば、「大東亜共栄圏」の哲学こそ西田哲学最大の可能性であり、もし万が一、それが十全なかたちで実現していたとしたら、おそらくファシズムという概念は自壊していただろうと推測します。著者は「全体主義を超え出てしまう超-全体主義、ウルトラ・ファシズムへの渇望、西田はそれを直接『天皇』に語りかける」とまで述べています。

「大東亜共栄圏」の理念は、全体主義の思想にほかなりません。

この新たな全体主義のもとでは、前世紀の遺産である「帝国主義」も「階級闘争」も克服 ―へーゲルよりも徹底した意味での「止揚」―されるであろうとして、著者は以下のように述べます。

「それはほとんど実現不可能な、妄想に近い1つの夢想である。その点で、超国家主義者たちの一連の言説と同様である。しかしそれと同時に、『大東亜共栄圏』の理念を見事に展開し、そこに多くの人々を引き寄せ、彼らに限りのない魅惑をあたえたものであったこともまた間違いではない」

続けて、著者は「大東亜共栄圏」について以下のように述べます。

「近衛文麿をはじめ西田門下で哲学的素養をつんだ貴族=政治家たちが『共栄圏』実現へと邁進していったという事実も特記しておくべきだろう。それはまた、折口の一連の天皇論に哲学的な基盤を与えることであったといってもいい。西田にしろ折口にしろ、日本の偉大なる感覚一元論者たちは皆、『大東亜共栄圏』の実現とその新たな統合の原理となるべき『天皇』の姿に、そのすべてを賭けたのである。ひょっとすると、彼らのこのような行為が底流となり、戦後の『象徴天皇制』を実現させる大きな流れを生んでいったのかもしれないのだ」

折口信夫の天皇論も、絶対者の発する根源的な言葉という宗教現象に深く結びついたものでした。折口は、西田の一連の論考を注意深く読んだ可能性があるとして、著者は以下のように述べています。

「折口にとって西田は無視できない存在であったはずである。藤無染の口から、鈴木大拙と同志的な絆で結びついた、新進哲学者の名前を聞いていたと考えるのはごく自然な推測であろう。西田が主に寄稿していた京都帝国大学文学部の機関誌『藝文』やさらには『哲学雑誌』を、折口が愛読していた痕跡もある。しかし折口の天皇論は、西田の形面上学的な天皇論と並行しながらも、より実践的なものであった。おそらく折口の天皇論によってはじめて、西田の形而上学的な天皇論と、さらには折口と同年代の超国家主義者たちが実践的に探っていた天皇論とが、綜合統一されるのである」

第四章「戴冠する預言者―ミコトモチ論」では、著者は「ミコトモチ」の本質に迫ります。つまりミコトは、まさに権力の源泉ですが、それは人間世界の「外」に存在し、「生まれ」や「育ち」といった「人間的な条件」に左右されるものではありません。その関係の絶対性においては、民族の統治者・天皇でさえ例外ではないのです。それではミコトとは何か。著者は述べます。

FF

「折口は端的に『唱へ言自体の持つ威力』であるという。折口がここで述べている『唱へ言』は、意味を伝達するだけの単なる『言葉』ではない。それは霊的な『力』の賦与された『言霊』と称されるものである」

折口によれば、「言霊」とは「呪詞の中に潜在する精霊」であり、「祝詞には、其言葉を最初に発した、神の力が宿つてゐて、其言葉を唱へる人は、直ちに其神と成る」という信仰に基づいた概念です。だからミコトモチである限り、誰でも「唱へ言」を宣り伝えている瞬間だけは、「其唱へ言」を初めて言い出した神と、全く同じ神的な存在になってしまうのです。

著者によれば、折口には「純粋言語」への想いがあり、その想いを引き継いだのは、井筒俊彦ただ1人だけだといいます。著者は「その井筒こそが、イスラームという世界宗教の根本構造を、意味論的に追求する過程で、折口の『言語学』をまったく新しい地平へと解き放ったのである。そこにのみ折口学からの唯一の連続線がひかれているのである」と述べています。

さらに著者は、ミコトモチについて以下のように述べます。

「『天皇』をミコトモチの頂点として、さまざまな地域にミコトを宣教してゆく、無数のミコトモチたちの一大組織網。天皇を含めて、彼らはミコトモチという点で全員平等である。すべての住民が神的要素を分かちもち、神の戦士でありまた神の宣教師でもある、強大な信仰=政治集団。これこそまさに、折口が『日本』という『国家』の発生状態に幻視した、『神道』を基盤とし『天皇』を統治者とした強固な政治的・宗教的共同体、『神の国』を地上に実現させた、神的共同体の理想的な姿なのである」

第五章「内在と超越の一神教」では、その冒頭を著者は以下のように書きだしています。

「復活のために、繭ごもる君主。新たに生まれ変わり、この地上を統べる大いなる力を得るために、神聖な布にすっぽりと包み込まれ、物忌みという長い仮死状態、待機のときを過ごす『王』。その華麗な変態を促すため、絶対的な外、天上なる神から、そこに至上の命令、力の源泉である魂が下される。鮮やかな蝶になるまえに、繭に包まれた蛹となって復活の時を待つ天皇。折口信夫の天皇論、『民俗学の立場』から明らかにされた『大嘗祭』の秘儀の核心部分は、この新たに即位する『王』が、『真床襲衾』という衣装であり寝具であるものに身を包まれ、外からそこに特別な霊魂を附著させられ再生するという儀礼と、その権力の源泉である天皇霊の性格の解明といった点に、すべてが尽くされている」

折口信夫の民俗学は「新国学」とも呼ばれました。

国学者の中では、『古事記』に還れと主張する本居宣長よりも、独自の宇宙開闢論を唱えた平田篤胤の姿勢に折口は共感を寄せていたようです。篤胤は、「産霊」の神の力によって天地が創造され、万物が生成されると考えていました。著者は以下のように述べています。

「折口が篤胤のなかで最大限に評価するのは、このような総合的に『古代』を復元する、その『方法』なのである。それは折口自らが目指す理想の『民俗学』の方法と重なり合うものでもあった。折口の篤胤評価は「平田国学の伝統」(『全集』第20巻所収、おそらく戦中の昭和18年12月に國學院大学でおこなわれた講演)にまとめて示されている」

折口は「神道の宗教化」の根本に、超越的な創造神「産霊」の神を置きました。その「産霊」の概念は平田篤胤の一連の著作、さらにはその平田派の伝統を継いだ鈴木重胤らから、折口が独自の取捨選択を経て採用したものとされます。そして平田篤胤は、折口以前に、「天竺の学問、支那の学問、その上におらんだの学問」までをも参照として、ある程度まで「神道の宗教化」を実現していたと、著者は指摘しています。

最後に、著者は中沢新一氏の弟子筋ですが、「あとがき」で以下のように述べています。

「本書に推薦文を寄せていただいた中沢新一さんに。私は、中沢さんが巨大な南方熊楠論『森のバロック』をかたちづくっていく過程に密接に関わることができた。おそらくその時の経験が、今の私の思考方法を、一番深いところで規定している」

わたしは、折口信夫にとっての平田篤胤は、著者にとっての中沢新一氏なのかもしれないと思いました。