- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.08.30

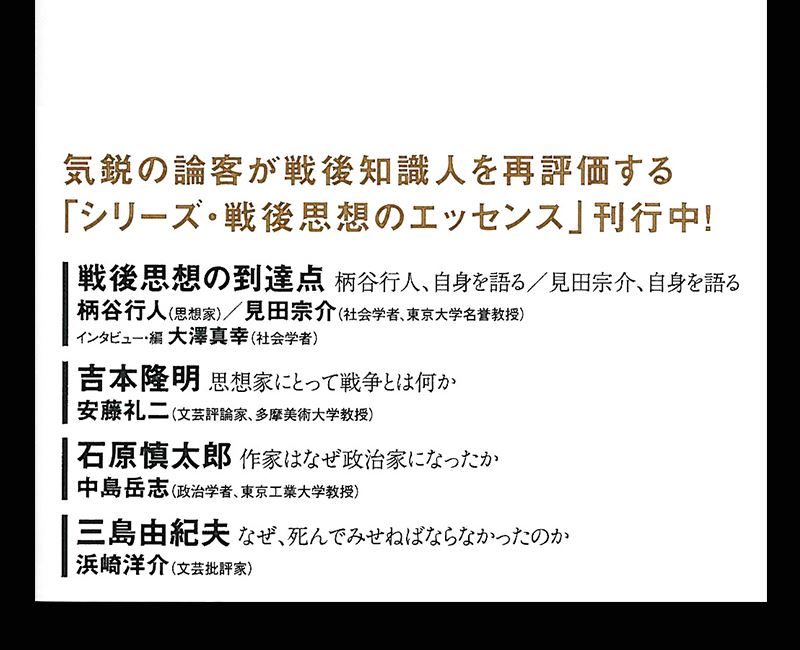

『三島由紀夫 なぜ、死んでみせねばならなかったのか』浜崎洋介著(NHK出版)を読みました。「シリーズ・戦後思想のエッセンス」の1冊です。著者は、1978年生まれ。文芸批評家。専門は日本近代文学、批評理論、日本の保守思想。雑誌『表現者クライテリオン』編集委員。すばるクリティーク賞選考委員、日本大学と東京工業大学の非常勤講師も務める。日本大学芸術学部卒、東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士課程修了。博士(学術)。著書は『福田恆存 思想の〈かたち〉――イロニー・演戯・言葉』(新曜社)、『反戦後論』(文藝春秋)など。

本書の帯

本書の帯

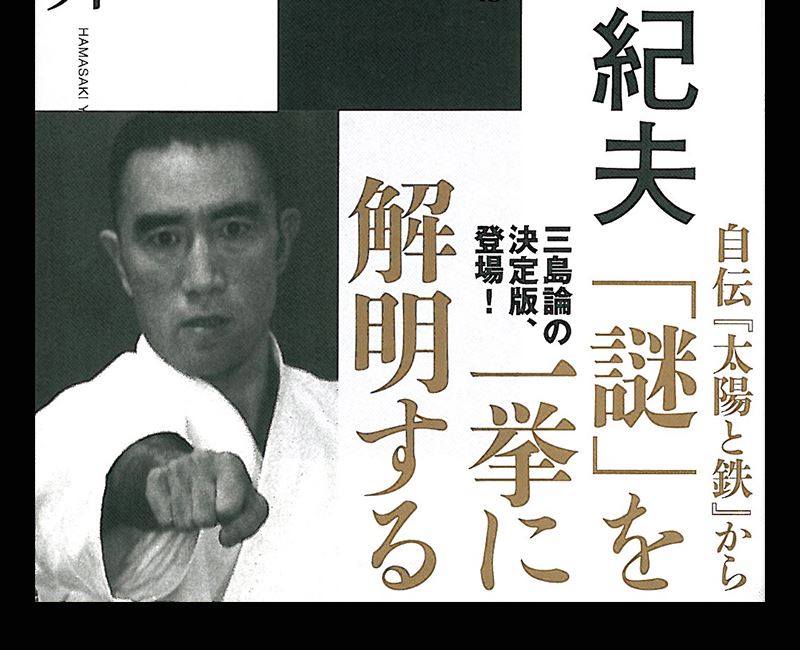

本書の帯には、空手着姿で正拳突きをする三島由紀夫の写真とともに、「自伝『太陽と鉄』から『謎』一挙に解明する」「ミシマ論の決定版、登場!」と書かれています。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「ノーベル賞候補だった日本社会のスーパースターは1970年、自衛隊に乗り込んで派手な自決を遂げる。この事件のもつ意味を、どうすれば理解できるのか? その最大の鍵は、自伝的作品『太陽と鉄』にあった。『これがわかれば、僕のやっていることが全部わかる』と三島自身が評した本作に基づいて、本書は、『言葉』と『現実』の関係の必然的な展開として、作風の変遷と作家の『思想』の構造を精確に描き出す。衝撃の『三島事件』から半世紀後にようやく登場した、気鋭の批評家による簡明かつ本格的な三島由紀夫論」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらにアマゾンの「内容紹介」には、「これ1冊で作家の全体像がつかめる」として、「戦後日本社会のスーパースター、ノーベル文学賞候補にもなっていた天才はなぜセンセーショナルな最期を迎えたのか? 従来、作品に三島の天稟を認め心酔する読者も、1960年代からの彼が見せていた右翼的行動とその劇的な自決に対しては評価を保留する傾向――いわば作品と作家(思想)を分離する傾向があった。しかしもうこの分離は必要ない。彼の『言葉』が『行動』を求めたのは必然だったのだ。本書は、三島自身が『これがわかれば僕の全部がわかる』とした作品論『太陽と鉄』に基づいて作家履歴を3つに分けて読み解き、天才少年が肉体右翼として自決に至るまでを必然的な1本の筋道として描く、万人向けの入門書である」とあります。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 「本当のことを話して下さい」

Ⅰ 「椿事」を夢見る少年

Ⅱ 古典主義の「resignatin(忍苦・諦念)」

Ⅲ 「われら」に向けての跳躍

終章 「肉体」より先に「言葉」が訪れるということ

「あとがき」

「三島由紀夫 年譜」

序章「本当のことを話して下さい」の3「三島由紀夫の『思想』を読むということ――本書の方法」では、著者は「『文化防衛論』(昭和43年7月)や「楯の会」の創設(同年10月)などに見られる三島由紀夫独特の右翼思想、そして、あの自衛隊市ヶ谷駐屯地での自刃というスキャンダラスなイメージに引きずられて、ともすればイデオロギー的評価(政治的な裁断)に傾きがちな三島由紀夫の『思想』に対して、改めて、その内側の論理から接近を図ること。三島由紀夫に外在するいかなる立場をも振り捨てて、三島由紀夫に内在することによって、その政治と文学の関係を読み出すこと。その際、『太陽と鉄』という三島自身による自己批評の言葉が、決定的な役割を果たすであろうことは言うまでもない。つまり、本書は、〈三島由紀夫による三島由紀夫〉という自己批評の言葉を徹底させることによって、そこに浮かび上がってくる線に沿って改めて、三島由紀夫の思想形成の必然を描き出す試みだということである」と述べています。

Ⅱ「古典主義の『resignatin(忍苦・諦念)』」の5「三島由紀夫の『コンフェッション』」では、三島の代表作の1つである『金閣寺』に言及します。『金閣寺』は、「夜の思考」に閉じ込められ、戦後という時代を上手く生きることができなかった三島由紀夫の人生そのものの比喩であり、また、「夜の思考」と手を切らなければならなかった三島由紀夫の決意の造形だったと言うことができると指摘し、著者は「実際、小説の末尾、金閣に火を放った後、突如、「自分の死場所」を求めて金閣(美)の究竟頂に上っていった『私』は、最後の賭けに出るかのようにして、その扉を力の限り叩くだろう。が、ついに扉は開かず、『拒まれているという確実な意識』が『私』にやってくる。その『拒まれている』という意識は、もちろん『椿事』がやってこないことを知った、敗戦直後の島由紀夫の絶望であったろうし、いくら祈っても分かれない『海』を前にしたときの安里の絶望でもあったはずだ。しかし、ここで重要なのは、その圧倒的な絶望感のなかでこそ、再び『私』が『生きよう』と思うことなのである」と述べます。

見逃すべきでないのは、「生きよう」と思った溝口の、その後の人生を、三島由紀夫が全く描かなかったことであるとして、著者は「その点、小林秀雄が言うように、事件後から始まる散文的な『対人関係』や『対社会関係』の一切を描かず、人物の『実在感というようなもの』を徹底的に排除して書かれた『金閣寺』という作品は、『小説』というよりは、むしろ三島由紀夫自身の壮大な『コンフェッション』(告白)、『抒情詩』だったと言った方が正確なのかもしれない(対談「美のかたち――『金閣寺』をめぐって」)。つまり、三島由紀夫の『古典主義』とは、生の欲動を現実の行動へと媒介するためのフォーム(型)だったというよりは、夢破れたロマン主義の傷を隠すために着こまれた衣裳、過去の『挫折』を一つの『resignation(忍苦・諦念)』のなかに受容し、その痛みに耐え抜くために身に付けられた重くて厚い石膏ギプスのようなものではなかったかということである。

終章「『肉体』より先に『言葉』が訪れるということ」の3「戦後日本とポストモダン――三島由紀夫と私たち」では、果たして、三島由紀夫が、その自決によって、自らの「存在感」を手に入れられたのかどうかは知らないとしながらも、著者は「その死から半世紀、『三島由紀夫』が歴史になりつつある今、私は、三島由紀夫が拒もうとしたものだけは信じていいと思いはじめている。それは、『言えば言えてしまう』ことに開き直った言葉のニヒリズムである。そのニヒリズムを許す限り、私たちは、あの『非現実感』から脱け出す道を、その『孤独』を乗り越える道を見失ってしまうだろう。それなら、私は三島由紀夫に倣って、こう言ってもいいのである、『言葉が単なる虚構であってもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである』と」と述べるのでした。

この「言葉が単なる虚構であってもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである」という著者の言葉に接し、わたしは一条真也の映画館「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」で紹介した日本映画の内容を思い出しました。三島が自決する1年半前に行った東大全共闘との討論会に迫ったドキュメンタリー映画ですが、討論の最後に、三島は「言霊」について発言します。「天皇」という言葉を発した学生の「われわれと共闘してほしい」という呼びかけに対して、三島は「言葉が翼をもって、今この会場を飛び回っている」「わたしは諸君の熱情だけは信じる」「その言葉を、言霊を残して、わたしは去っていく」と述べます。言葉には霊力とでもいうべき不思議なエネルギーが宿っています。これを「言霊」といいますが、『万葉集』で山上憶良が「言霊の幸はふ国と語り継ぎ言ひ継がひけり」と歌を詠んだように、古来、日本は言霊の霊妙な働きによって幸福がもたらされる国と語り伝えられてきました。その「言霊」の力を信じて、わたしも短歌などを詠んでいるわけですが、この討論会の最後に三島が「言霊」について述べたことが非常に印象的でした。

わたしは、1000人もの東大全共闘のメンバーは、三島由紀夫の言霊を感じたと思います。三島が語る言葉を一言でも聞き漏らすまいと真剣な眼差しで彼を注視していましたが、映画の中で作家の平野啓一郎氏が「言葉の力ですよ。結局、言葉しか社会を変えることができない」とコメントします。考えてみれば、三島由紀夫も東大全共闘もその思想は真逆のようで、「反米愛国」という共通点を持っていました。両者はともに反米主義者であり、愛国主義者だったのです。その意味で、東大全共闘の1000人は三島をリスペクトしていたのかもしれません。この討論会から1年半後の1970年11月25日、三島は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内東部方面総監部の総監室を森田必勝ら楯の会メンバー4名とともに訪れ、隙を突いて益田兼利総監を人質に取って籠城しました。そこで、バルコニーから檄文を撒き、自衛隊の決起・クーデターを促す演説を行いました。東大全共闘の数と同じでした。しかし、自衛隊員らは三島の演説を真面目に聴かず、罵声を浴びせたり、嘲笑するばかりでした。その直後、三島は割腹自決します。いわゆる「三島事件」です。

そのときの自衛隊員の数は奇しくも約1000人。1年半前の討論会に参加した東大全共闘の学生数と同じです。同志だと信じていた自衛隊に裏切られ、魂を込めたラスト・メッセージを受け取ってもらえなかった三島の無念、絶望感を想像すると、わたしは今でも泣けてきます。バルコニーの上の三島の目には1000人の自衛隊員の顔が東大全共闘のメンバーの顔に見えたのではないかという気さえします。くだんの芥正彦は映画の中で、「人と人の間の媒体としての言葉が力を持った最後の時代だった」と述べ、さらには「相手のことを否定していたら、話も聞かないし、対話なんか成立しないよ」と語りました。まさに、三島が東大全共闘と言葉で対決した東京大学駒場キャンパス900番教室は、どんな言葉でも発することができ、あらゆるイデオロギーの主張が許される奇跡の「解放区」であり、そこには「熱」と「敬意」と「言葉」が存在したのです。