- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1525 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『アリと猪木のものがたり』 村松友視著(河出書房新社)

2018.01.12

『アリと猪木のものがたり』村松友視著(河出書房新社)を読みました。

モハメド・アリとアントニオ猪木の世紀の一戦に隠された真実を解明し、両者が辿った波瀾万丈の人生やその人間力を描いた書き下ろしです。

著者は1940年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。文芸誌「海」の編集者を経て、80年『私、プロレスの味方です』で作家デビュー。82年『時代屋の女房』で直木賞、97年『鎌倉のおばさん』で泉鏡花文学賞を受賞。

著者プロフィール

著者プロフィール

試合後の猪木とゴッチの表情が印象的

試合後の猪木とゴッチの表情が印象的

カバー表紙には世紀の一戦を終えた直後のリング上の写真が使われ、引き分けたアリと猪木はレフェリーによって手を上げられています。アリは背中しか写っていませんが、はにかんだような笑みを浮かべる猪木と、その後ろで物憂げな表情をしているカール・ゴッチの姿が印象的です。

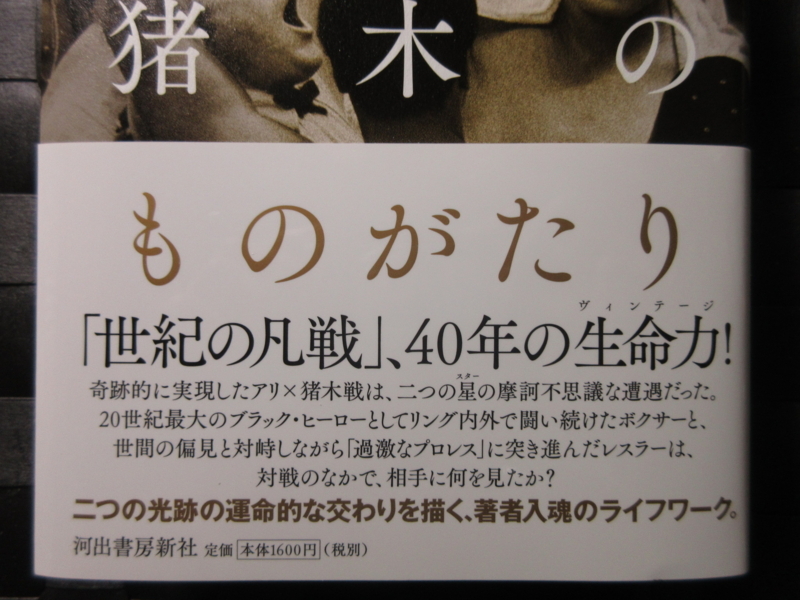

本書の帯

本書の帯

帯には「『世紀の凡戦』、40年の生命力(ヴィンテージ)!」として、「奇跡的に実現したアリ×猪木戦は、二つの星(スター)の摩訶不思議な遭遇だった。20世紀最大のブラック・ヒーローとしてリング内外で闘い続けたボクサーと、世間の偏見と対峙しながら『過激なプロレス』に突き進んだレスラーは、対戦のなかで、相手に何を見たか?」「二つの光跡の運命的な交わりを描く、著者入魂のライフワーク。」と書かれています。

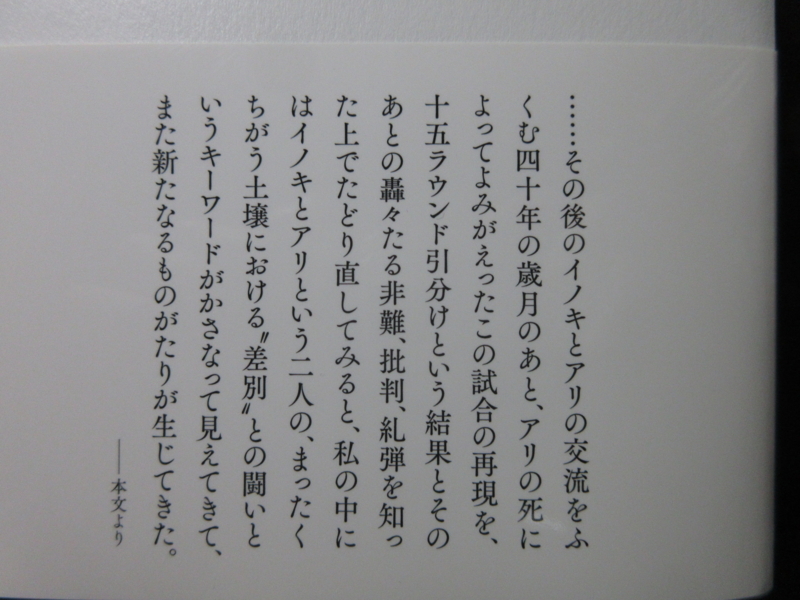

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のように書かれています。

「・・・・・・その後のイノキとアリの交流をふくむ40年の歳月のあと、アリの死によってよみがえったこの試合の再現を、15ラウンド引き分けという結果とそのあとの轟人々たる非難、批判、糾弾を知った上でたどり直してみると、私の中にはイノキとアリという2人の、まったくちがう土壌における”差別”との闘いというキーワードがかさなって見えてきて、また新たなるものがたりが生じてきた。―本文より」

さらにカバー前そでには、以下のように書かれています。

「イノキはプロレスラーの強みを最大限に駆使して闘うことができず、アリはボクサーとしての天賦の才による一発のパンチで仕止めることができない。リング上にいたのは、イノキの天性とアリの天賦のみだった。イノキの『2人にしかわからない感じ』という言葉は、世界中のファンともマスコミとも自らの陣営ともかけはなれた、リング内の2人の特権的な孤独感の通じ合い、ということかもしれぬという気がする。―本文より」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「まえがき」

第1章 イノキ前史としての力道山時代

1 力道山プロレスの登場

2 力道山対木村政彦戦の異観

3 ”世間”の眼差し

第2章 ”世間”と”過激”

1 ”過激”な風

2 マルクスより『水滸伝』

3 『私、プロレスの味方です』の主張

第3章 アリの筋道

1 アリと”過激”な黒人運動

2 世界タイトルとライセンスの剥奪

3 ボクシング界への復帰

4 キンシャサの奇跡へ

5 ノーマン・メイラー節

6 アリの戦歴から抹消された試合

第4章 イノキの筋道

1 ブラジル移民からプロレスへ

2 ”過激な観客”倍賞美津子

3 「新宿ストリートマッチ」

第5章 未知との遭遇への牛歩

1 「イノキ?Who?」

2 イノキ対ルスカ戦の効果力

3 イノキの爆弾発言

4 「二人にしかわからない感じ」

第6章 イノキ対アリ戦、観察的観戦記

1 アリとイノキを結ぶ縁

2 幻妙な真空状態

3 特権的孤独感

エピローグ 北朝鮮のアリとイノキ

1 生のモハメド・アリ

2 平壌という異空間

3 アリと胡桃の音

「まえがき」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「作家としての私のデビュー作は、1980年にアルバイト感覚で書いた『私、プロレスの味方です』である。その続編としての2冊、そして”評伝アントニオ猪木”と副題のついた『ファイター』までの2年間で、プロレスに関するこの4冊の書き下ろしだけで400字詰め原稿用紙1500枚以上を書いたことになる。ほぼ、会社づとめとかさなっていた時期を思えば、驚異的な枚数だ」

『ファイター』の「あとがき」には「本書を書き上げたいま、言いたいことは言いつくしたという実感がある。これを機にプロレスに関するいっさいの文章をしばらく休止し、私好みの観客席へもどりたい」と書かれています。その後、著者はつとめていた出版社を退社し、専業作家となったのでした。

わたしも著者がプロレスについて書いた4冊を夢中になって読みました。

そして、著者と同じように「プロレスのすべてはもう書き尽くされた」と思いました。しかし、著者が”観客席へもどり”その作家業にいそしむ時間の中で、”プロレスの味方”として書いた作品の中に大きな忘れ物をしたという忸怩たる思いが、著者の中でひそかにつのっていったといいます。

その忘れ物とは、1976年6月26日に「格闘技世界一決定戦」と銘打たれて行われた、モハメド・アリとアントニオ猪木の一戦について、著者いわく「撫でるようにしか触れ得なかった」ことへの後ろめたさでした。著者は以下のように述べています。

「当時の私は、嘲笑ぶくみの大バッシングに抗弁し、試合を評価する言葉が絞り出せなかった。これは、”世間”に対する私の及び腰のせいでもあり、”世間”の通念を撃つため自分の頭の中に装填されるべき”言葉の弾丸”の欠如によるものでもあった。忘れ物・・・・・・と言えば体裁がいいが、”世間”の秩序感覚や通念による嘲笑、冷笑、酷評の大バッシングに対して、作家としていわば泣き寝入りをしたことになるのだ」

著者のデビュー作である『私、プロレスの味方です』はベストセラーとなり、猪木をエースとする新日本プロレスが一大ブームを巻き起こすきっかけとなりましたが、そこではどんなことが書かれたのでしょうか。第2章「”世間”と”過激”」の3「『私、プロレスの味方です』の主張」で、著者が以下のように述べています。

「『私、プロレスの味方です』を書くにさいして、プロレスという摩訶不思議な世界を表現するために、私はいくつかの自家製の言葉を無理矢理に紡ぎ出している。”過激””世間””凄み””殺気””間合い””残心””人生”などの言葉に私好みの色づけをほどこして、虚実の交錯にみちた反則ぶくみのプロレスの性格を意識しながら用いた。

また、『ジャンルに貴賤なし』『凶器と武器のカンケイ』『プロレスはクソ真面目に見よう』などの章をもうけたのも、”世間”と”過激”を対比させつつ、さまざまなアングルからプロレスに光を当ててみようと目論んだ結果だった」

第3章「アリの筋道」では、アリ×猪木戦について、著者は以下のように述べています。

「たしかに、あの試合は魑魅魍魎が跳梁跋扈し、摩訶不思議ななりゆきで推し進められたことをイノキ・ファンは漠然と感じ取ったあげく、何はともあれ実現したこの試合に、それぞれの夢を託したのはたしかだった。

そして、この試合の進行ぶりやその結末のシーンを見て、”世間”から”世紀の凡戦”のそしりを受けても仕方があるまい・・・・・・という意味合いでイノキ・ファンが臍を嚙む思いを孤独に味わったのもたしかだった。しかし、私にとってそのことはイノキ対アリ戦を”世紀の凡戦”とみとめたこととイコールではなく、その評価を打ち返す銃弾が、自分の銃に装填されていないことへのもどかしい自覚にもとづくものであった。

あれから41年・・・・・・この試合を自分なりの流儀で検証してみようか、と私は思い立った。自分の銃に何発かの銃弾がようやく込められた・・・・・・という手応えをおぼえたのをきっかけとする、大袈裟な表現を用いれば、臥薪嘗胆のあげくの捲土重来気分とでも言えよう」

本書で著者はアリ×猪木戦の全15ラウンドを詳細に分析、解説しています。しかし、それ以上に興味深いのはアリと猪木の人生に踏み込んでいることです。たとえば、第4章「イノキの筋道」では、アリについて以下のように述べています。

「黒人という”公”を背負って生まれたアリは、個人的反差別性すなわち”個”の怒りを”公”の主張に昇華させ、その独自の発想と勇気によって、破格な光彩と影響力をおびて拡大していった。アリの生き方が単なる道筋でなく、アメリカの白人のみならずアメリカの黒人の中にも棲みつく”黒”への差別を炙り出し、その差別を打ち砕くという筋道の色に染まってゆく過程と、その光芒が先細ってゆくけしきの余韻を、私はいま感じ取っている」

また、猪木についても、著者は以下のように述べています。

「物心ついてから14年という感受性の強い期間に、実家から祖父への家へ、そしてブラジルのコーヒー園を転々とする・・・・・・そんな”非定住”の道筋を踏む寛至少年の日々が、のちのちアントニオ猪木として感じ取ることになる夢と現実、虚構と事実、イメージと実体、光と闇、善と悪、苦悩と快楽、遠心力と求心力、開放感と集中力、日常と非日常、束縛と自由、清と濁などの交錯し溶け合う感性の原点となっているというのは、いささか強引ではあろうが、突飛な想像でもないだろう」

猪木には、ブラジルの空の青さを目のうらに炊きつけて生きる、戦後の日本という土壌に育った男には見当たらぬ骨太な感性がありました。その感性に新鮮さを感じたのが女優の倍賞美津子でした。東京の下町育ちの彼女の体内には自由奔放で雄大な大陸的感性がひそんでいましたが、それが後に夫となる猪木の感性とスイングしたのでした。

著者はプロレスラー・アントニオ猪木の卓越したパフォーマンス感覚には、妻であった倍賞美津子の影響が大きかったと見ています。たとえば、1973年11月5日、新宿へ買い物に出た猪木と倍賞美津子夫妻に、伊勢丹の路上でタイガー・ジェット・シンが襲いかかるという事件が発生し、これが「新宿ストリートマッチ」のタイトルで三面記事となりました。

この「新宿ストリートマッチ」事件によって、猪木とシンの抗争に大きな注目が集まり、翌年6月に猪木がシンの腕を折るという衝撃的な試合につながっていきます。そして、このあたりから新日本プロレスが”過激なプロレス”と呼ばれるようになっていくわけですが、著者は伊勢丹前の現場に倍賞美津子も一緒にいたことを指摘し、以下のように述べます。

「今にして思えば、プロレスラーたるイノキの仕事に女優の倍賞美津子が一役買ったことになるのだ。そしてその協力者が倍賞美津子というステイタスをもつ女優ではなくて普通の”妻”であったならば、この一件は”やらせ”であれ”偶然”であれ、プロレスの内輪ではありがちなスキャンダルとして処理され、一般紙のサーチライトを刺激することはなかった。つまり、説得力のある女優・賠償美津子の存在が、この一件をプロレスである”虚”の札の域から、一般紙の記事の中で”実”の札に裏返したのだった」

この見方に、わたしは膝を打ちました。そして、こんな見方ができることこそ著者がプロの作家であることの証明であると思いました。

もう1つ、著者の見方に膝を打った箇所があります。

柔道家のウィルエム・ルスカがアントニオ猪木に挑戦し、1976年2月6日の日本武道館で行われた「格闘技世界一決定戦」で猪木と対戦、バックドロップ3連発で猪木に敗れました。著者は、これこそアリ戦を実現させるための猪木側の大きな仕掛けであったとして、第5章「未知との遭遇への牛歩」の2「イノキ対ルスカ戦の効果力」として、以下のように述べています。

「ミュンヘン・オリンピックの柔道二階級制覇の金メダリスト・・・・・・この確乎たる価値は、アリ陣営の価値観とかさなるところだろう。そのルスカと自分に挑戦状を送りつけているイノキの試合は、アリとアリ陣営にとってイノキの値打ちを測るリトマス試験紙となったのではなかろうか。試合がフェイクの額縁の中でのものであっても、イノキはもちろんその勝者でなければならないが、そのマッチメイク自体がアリ陣営にとってイノキの価値ともなったはずだ。そして、ルスカ戦がイノキ陣営の仕掛けであったとするならば、イノキ対アリ戦という目標に向けての、身銭を切ったしたたかな企みとも言えるのだ」

長らく再放送もされず、ビデオやDVDなどの映像商品化されなかったアリ×猪木戦ですが、アリが逝去したときにテレビ朝日で再放送され、現在では全15ラウンドを完全収録したDVDブックも発売されています。著者も久々に観戦したそうですが、以下のように述べています。

「40年ぶりにこの試合をたどり直して、別な感慨がわいた。その第一は、40年前の自分が、イノキの側に立って見ているあまり、試合の密度や特殊な緊迫感を感じ取ることなく、自分の興味をひたすら勝ち負けにだけ向けて見ていたことから、かなりのシーンを見逃していたという気づきだった」

続けて、著者は以下のように述べています。

「これは、試合結果を案じつつ見ていた40年前と、試合結果を知った上での検証というかまえで見たことの大きな落差かもしれなかった。この試合のキーポイントとなった第6ラウンドの、アリが足を取ったあと、イノキがアリの体の上に乗り、顔面への肘打ちをおとすさいのイノキの瞬時の躊躇から、アリが何かを受け止めたかもしれぬというシーンを、自分なりに解読する余裕すらなかったのだから。

ただ、これは自分好みの解読であり、あの試合が1人の観客である私に与えた、40年の歳月を必要とする試合の濃さである。ゆえに試合そのものの客観的な説得力あるいは評価とはかさならないだろう。だが、たった1人の観客に40年にわたる濃密な謎を残したとすれば、それはあのイノキ対アリ戦という”試合の生命力(ヴィンテージ)”としての価値の証明でもあるのだろうと思った」

この一文を読んで、わたしは、著者がこれまで消化しきれず、ゆえに文章化できなかった思いを40年という歳月を経て、ようやく文章化できたという解放感や満足感を得たことを知りました。

この読書館でも紹介した『完本 1976年のアントニオ猪木』、『アリ対猪木』をはじめ、アリ×猪木戦に関するデータや情報がすでに溢れ出てしまった現在、本書に書かれている内容には新しさは感じません。引用部分を除けば、資料的価値などはゼロに等しいです。本書は著者による「回顧録」のようでもありますが、自らの人生とアリと猪木の人生を重ね合わせていく「人生絵巻」のような趣がありました。そして、その「人生」を描いた箇所にこそ、本書の価値はあるのだと思いました。わたしのブログ記事「アリよさらば!」にも書いたように、2016年6月4日、プロボクシングの元世界ヘビー級王者モハメド・アリが、アメリカ・アリゾナ州の病院で死去しました。死因は敗血症性ショックとのことで、74歳でした。アリの訃報を聞いたとき、著者は本書を書こうと決心したそうです。本書はアリという死者に捧げられた供物と言えるかもしれません。

アリは、黒人差別と闘った人でした。黒人であるがゆえにレストランへの入店を拒否されると、1960年ローマ五輪で手にした金メダルをオハイオ川へ投げ捨てた。ベトナム戦争の徴兵を、「ベトコンは俺をニガー(黒人の蔑称)とは呼ばなかった」と明瞭な理由を公言して拒否しました。

そんなアリは、「黒人が最も美しい」とも語っています。

「黒人は醜くない」や「黒人も美しい」ではなく、「黒人が最も美しい」。

これほど、誇りと信念に満ちた言葉があるでしょうか!

この「黒人が最も美しい」というアリの言葉は、わたしに多大な影響を与えました。わたしは、葬儀ほど崇高で価値のある行為はないと心の底から思っていますが、世間には葬祭業に対する偏見や差別が今も存在します。

そして、世間の職業的偏見というものと戦い続けた人がアントニオ猪木です。つねに他のプロスポーツと比べて偏見や差別を受け続けてきたプロレスというジャンルについて、猪木は「プロレスもスポーツである」とは言いませんでした。そうではなく、「プロレスは、キング・オブ・スポーツである」と言い切ったのです。この言葉は新日本プロレスのライオン・マークの上部に記され、それは今でも続いています。

ある意味で、プロレスに対する猪木の想いを見事に文章化したのが『私、プロレスの味方です』だったように思います。わたしは葬儀に対する想いを自分自身で文章化したいと思いました。1991年に上梓した『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)がその第一弾でしたが、わたしは同書で「葬儀ほど重要な営みはない」と述べました。今から思えば、「黒人が最も美しい」と「プロレスは、キング・オブ・スポーツである」という2つの言葉に影響を受けたことは明白です。その後、「葬儀ほど重要な営みはない」という考えは、『葬式は必要!』(双葉新書)、『永遠葬』(現代書林)に受け継がれ、終戦70年となる2015年に上梓した『唯葬論』(三五館)に結実したのではないかと、不遜ではありますが自分では思っています。同書で、わたしは「葬儀は人類の存在的基盤である」とまで言い切りました。

『唯葬論』の文庫化は三五館の葬送儀礼でした

『唯葬論』は多くの新聞や雑誌の書評に取り上げられ、またアマゾンの哲学書ランキングで1位になるなど、かなりの反響がありました。しかし、2017年10月に版元が倒産するという想定外の事態が発生したのです。わたしの執筆活動の集大成と考えていた『唯葬論』ですが、同じく三五館から刊行された17冊の拙著とともに絶版になることが決まりました。当然ながら、わたしは大きなショックを受け、意気消沈していました。それを知った宗教哲学者の鎌田東二先生がサンガの編集部に掛けあって下さり、サンガ文庫入りすることになったのです。

サンゴ館からサンガへ・・・いま、転生を果たす!

サンゴ館からサンガへ・・・いま、転生を果たす!

三五館の社長は、星山佳須也氏でした。この星山氏は三五館を立ち上げる前、情報センター出版局に在籍し、椎名誠氏や藤原新也氏の著書をはじめ、多くのベストセラーを生み出しました。その中の1冊が、村松友視著『私、プロレスの味方です』だったのです。つまり、作家・村松友視のデビューの陰には、稀代の名編集者・星山佳須也の存在があったのです。

その星山氏が社長をつとめる三五館から上梓した『唯葬論』が版元の倒産による予期せぬ「死」を迎え、弔いの「葬」を経て、サンガから文庫化されることによって「再生」を果たしたわけです。その『唯葬論』(サンガ文庫)が発売されたのは昨年の12月25日のクリスマスの日でした。

昨年のクリスマスに『唯葬論』文庫版が発売

昨年のクリスマスに『唯葬論』文庫版が発売

クリスマスといえば、本書『アリと猪木のものがたり』は、出版プロデューサーの内海準二氏からの昨年のクリスマス・プレゼントでした。

『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)、『葬式は必要!』、『永遠葬』をプロデュースして下さった内海氏は情報センター出版局の出身で、同社の編集部では星山氏の部下でした。また、内海氏は中央大学文学部の出身なのですが、その後輩が三五館の元編集者で、『唯葬論』の担当編集者だった中野長武さんです。さらに、鎌田東二先生は三五館からある著書を上梓する約束を星山社長と交わしていたそうですが、結果的にそれが果たせず悔やんでおられました。

鎌田東二、星山佳須也、内海準二、中野長武・・・・・・「めぐるめぐる めぐる因果は糸車 めぐるめぐる めぐる世の中めぐり合い」とは、1973年4月2日から1975年3月38日までNHK総合テレビで放送された人形劇「新・八犬伝」の主題歌の歌詞の一節です。坂本九が歌いましたが、いま、わたしは本書を読み終えて、この歌詞を思い浮かべています。

モハメド・アリとアントニオ猪木に「ものがたり」があったように、わたしにも、不思議な人の縁に彩られた「ものがたり」があるのです。