- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.08.30

『死者を弔うということ』サラ・マレー著、椰野みさと訳(草思社)を紹介します。

「世界の各地に葬送のかたちを訪ねる」のサブタイトルがついています。著者は、作家でジャーナリスト。元フィナンシャルタイムズの記者で、ニューヨーク・タイムズやウォールストリート・ジャーナルなど多数の紙誌にも寄稿しています。表紙には十字架が並ぶ墓地の写真が使われています。

本書の帯

本書の帯

帯には「悲しみのかたち、死者のゆくえ、遺されたものたち―。バリ、シチリア、ガーナ、インド、チェコ、メキシコなどで、さまざまな『弔い』の姿を見つめつづけた傑作ノンフィクション」「人はどのように『人の死』を扱ってきたのか」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「自身の父親の死を契機に、フィナンシャルタイムズのベテラン記者だった著者は、世界各地にさまざまな『葬送』の姿を訪ね歩いた。文化や社会によって死のとらえ方、悲しみ方、儀式のあり方はきわめて多種多様なかたちをもつ。それらの歴史的経緯もたどりつつ、人間にとっての『死』と『死者』の意味を問う。紀行文のように綴られた文章には臨場感があり、多様な死の儀式を追体験するうちに、私たち自身の「死」のあり方を考えさせてくれる。」

じつは、この本、ネットのインタビュー記事で知りました。

わたしがコラムを連載させていただいている終活WEB「ソナエ」で、ライフネット生命の出口治明会長がライフネット生命・出口会長が考える『明るい終活』という連載インタビューを行われました。わたしは、無類の読書家にしてビジネスリーダーでもある出口会長の発言につねづね注目しているのですが、連載26回目の「葬儀、お墓を考えて、自分の人生見つめ直す」も非常に興味深い内容でした。そこには以下のような発言があります。

「『死者を弔うということ~世界の各地に葬送のかたちを訪ねる』(草思社)という本が今年出版されました。英紙フィナンシャル・タイムズの元記者だったニューヨーク在住のジャーナリスト、サラ・マレーという人が書いた本で、終活を考える人には読んでほしい本です。終活WEBソナエの読者の方にも読んでいただきたいですね。自分の父の死を契機に、著者が世界各地にさまざまな「葬送」の形を訪ね歩いたルポで、死者を弔うという行為はどのような意味を持つのかを考えた本です」

続けて、出口会長は同書を詠んだ感想を以下のように述べておられます。

「結論から言えば、死者を弔うということは、遺族がどのようなプロセスを経て気持ちを平静に取り戻すか、という通過儀礼のプロセスだということです。それには2つのパターンがあります。1つは、亡くなった本人の強い意思をその通りに実行することで、遺族が心の平静を取り戻す場合です。もう1つは、遺族の側が好きなように弔うことによって心の整理ができる場合です。いずれにせよ、この問題を考えることは、自分と、家族や身の周りの人との関係をもう一度問い直すことにもつながります」

「目次」が紹介された本書の帯の裏

「目次」が紹介された本書の帯の裏

さて、本書の目次構成は以下のようになっています。

プロローグ 父の死

第1章 嘆き―イラン、涙の壺

第2章 炎の陶酔―バリ、美しい炎上

第3章 怖ろしい静寂―シチリア、死の展示

第4章 箱の中―ガーナ、夢みる棺

第5章 永遠への旅支度―香港、来世への餞別

第6章 豚を育てる―フィリピン、集い合い

第7章 異国の片隅―カルカッタ、望郷の眠り

第8章 骨そして骨―チェコ、とある礼拝堂

第9章 再会―メキシコ、オアハカの祭壇で

第10章 最終章―小さくきっちりの荷造り

謝辞

訳者あとがき

プロローグ「父の死」で、著者は次のように書いています。

「人類は死者の扱いに驚くほど長けている。亡くなった愛する者を、人びとは地中に埋めてきた。火中に投じてきた(ときには土葬した後に火葬する場合もある)。切断してそれぞれを違った場所に分けて安置してきた。文化によっては乾いた骨となるまで遺体を鳥に差し出すこともある。あるいはまた亡き骸を樹に吊るすか、洞穴に放り込む。海の男たちの伝統では大洋に託された」

以上は、遺体をどうするかという埋葬の問題です。さらに著者は述べます。

「同時にまた、彼ら死者の去り際に威厳をもたせるために、あらゆる種類の儀式を築いてきた。火葬用の薪山の上に、装飾華やかな紙貼りの模型に亡き骸を納めて焼却してきた。乗り手のいない馬を葬列に加えて墓地まで行進した。鐘の音とお香の煙に包まれて、仲間の遺骸を聖なる河に投げ入れてきた。歌をうたい、詩を暗唱し、戦いを再演し、賭け事に興じることすらある。場所によっては魂の旅立ちを祝って歓喜の声をあげる。また他の場所では慟哭し、惜別の涙とともに衣服を引き裂く(私の母国イギリスでは、静かにハンカチを顔にうずめる)」

わたしは、「葬儀こそ人類の存在基盤である」と多くの著書に書いてきました。本書の著者であるサラ・マレーも以下のように書いています。

「葬儀と埋葬は私たち自身のあらゆることを、社会的な地位から、結婚に対する考え方、あるいは宗教観までをも明らかにする(イスラム教の墓は、死者が聖都メッカを向くように整列する)。葬儀には、この世でもっとも奥深くに秘められた哲学と迷信、希望と怖れとが姿を垣間見せる」

第1章「嘆き」では、著者はイランの葬儀では悲しみの涙が大いに演出されることを紹介した後、イギリス人の場合は感情を抑え込むものだとして、以下のように述べます。

「イギリス人にとって悲劇とは、涙を流して泣き叫ぶものではなく、現実的に、節度ある自制心をもって受け入れるものである。誰かが亡くなると、私たちは一杯のお茶をいれる。遺族に『少し休みなさい』と声をかけて励ます。葬儀や個人を偲ぶ集まりでは、泣き声をあげるのではなく、できるだけ静かに涙を拭う。『彼女はよく耐えた』と褒めて言い、これが、愛する者を喪った傷心の遺族が、ポーカーフェイスを貫いたときに私たちがかける言葉だ」

このあたりは日本人にも共通するところが多いと思いますが、著者はさらに述べます。

「イギリス人はまた、感情を表に出すことも避けようとする。『よしよし、もう泣かないで』、これが子どものころからつねに言われる言葉であり、その数は成人して以後も影響力を保ち続けるようだ。それにしても、なぜ愛する友人や身内を喪って泣くべきではないのだろう? この世界で何より自然なことではないのだろうか?」

著者はイランにおける葬儀では哀惜の嘆きが捧げられるようすを書いていますが、他の文化についても以下のように紹介しています。

「ヘレニズム期のギリシャでみられた哀哭の風習は会葬者たちが髪を引きちぎり衣服を引き裂くものだったが、その荒々しく悲痛な作法はリードパイプの曲調に合わせて行なわれた。伝統は驚くほど長きにわたったことが確認されている。死者儀礼に哀歌を用いる伝統は、20世紀半ばに至るまでにアイルランド、ギリシャ、ロシア、そして中国にまで及ぶ広い地域を特徴づけたものである。事前に打ち合わせずとも全員に共有された作法にのっとり、参列者は哀歌をうたい洗練された詩句を諳んじた。言葉と音楽は表現不可能なものを表現した。人類学者で音楽家でもあるスティーヴン・フェルドの表現を借りれば、『涙の思想化』ということになる」

また、著者は以下のように涙を流すことの効用を述べます。

「泣くことはカタルシス、つまり精神の浄化作用と考えられた。ヘレニズム期のギリシャでは、アリストテレスが悲劇の定義にカタルシスという言葉を用いて、怖れと憐みを呼び起こす悲劇的なドラマを目にして観衆が鎮まることを表現した。言い換えると、涙に誘われることで、観衆は劇場にやってきたときよりも幸せな状態で帰途に就くことができるのだ。

そして涙になんらかの機能があるとされるなら、偉大な進化論の理論家チャールズ・ダーウィンが人間の泣く原因について考えたのも不思議ではない。著書『人及び動物の表情について』に涙の役割について究明した章がある。泣くことの生理的過程を、とくに幼児においてきわめて詳細に考察したダーウィンは、泣くことは苦しみを軽減する方法であると結論づけた」

しかしながら現代の社会では、死と追悼が大っぴらになることに神経を尖らしているとして、著者は次のように述べます。

「死は人間にとって必然的で普遍的な、逃れようのない経験である。それなのに私たちは、視界から消し去る方を好む。そしてこの経験に悲嘆するのが自然であるはずなのに、死者を人前から隠したがっているようだ。今日の社会からは伝統的な追悼儀礼のための場が姿を消している。ダンフォースの指摘では、ギリシャの新興中流家庭に育った若い女性のあいだでは、『哀歌は地方の後進性や迷信を象徴する恥ずかしい行為だと考えられている』。

ヴィクトリア朝時代のイギリスにおいても、一度は一般的であった感情のままに悲しみを表現する伝統が最終的には廃れていった経緯がある。その伝統は、18世紀末に起きた芸術や文学、思想的な動きであったロマン主義にくわえて、福音主義キリスト教の広まりとともに発達したものだった。絵画や小説が死の床を描きだし、寝室に親族が集い悲嘆する場面が人気の題材となった」

イギリスにおける死のありかたが180度変わる事件が起きました。

1997年8月31日未明に、ダイアナ元皇太子妃が交通事故死したのです。すると、ほんの数時間もしないうちからダイアナ妃が住んでいたケンジントン宮殿の前に花が届けられはじめ、花束、テディベア、さまざまな贈り物が宮殿の外にうず高く積み上がりした。イギリス中が国を挙げて悲しみの涙に覆われ、首相のトニー・ブレアまでもが朝のテレビを通した声明で、声を震わせながら「国民のプリンセス」の死を伝えました。ダイアナ妃の死は、イギリスの禁欲的姿勢に逆転劇をもたらし、新聞各紙には「追悼に国民全体が一体となった」という見出しが躍りました。これについて、著者は次のように述べています。

「私が思うに、この出来事は同時に誰もが自らの喪失について胸の奥深くに潜めていた悲しみを引き出し、思い巡らすことを許されたと感じた瞬間でもあった。要するにイギリス人は、それぞれが長く自ら制御してきたものを、ついに取り戻す機会を見たのである。それはつまり、思いっ切り泣くという行為だ」

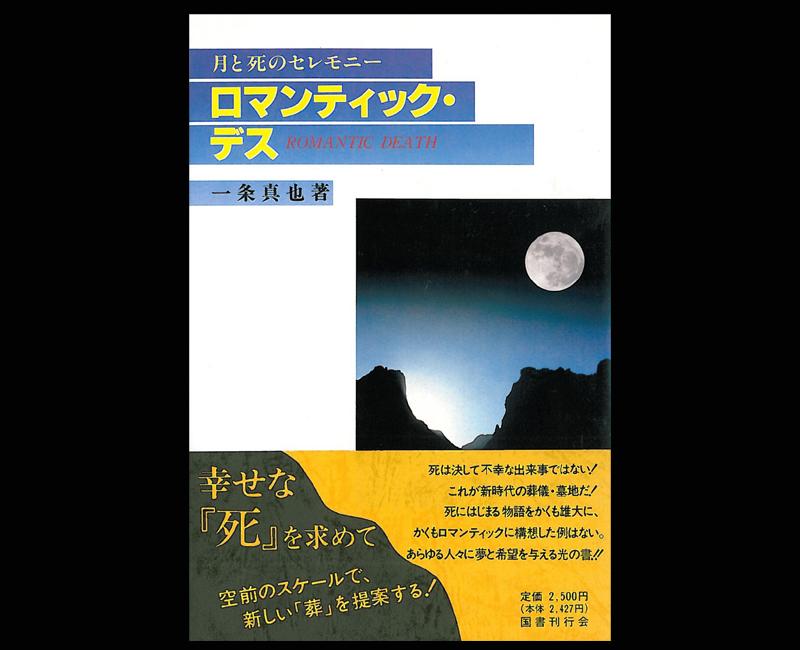

『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)

第2章「炎の陶酔」では、バリの火葬儀礼が取り上げられます。

わたしもバリを訪れたことがありますが、その葬儀は祝祭そのもので素晴らしいものでした。そのときの経験は、1991年に『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)の内容にも多大な影響を与えています。メキシコの画家ミゲル・コバルビアスは著書『バリ島』の中で、「おかしなことのようだが、バリ人のいちばんの楽しみといえば火葬儀礼である」と書いています。

サラ・マレーも第2章の冒頭を次のように書き出しています。

「もしも世界でもっとも洗練された葬送伝統に与えられる賞があるとしたら、手にするのはきっとバリ島の人びとであろう―そしてこの結果に驚く人はいないはずだ。この小さなインドネシアの島においては、日常のありふれた行為までもが、この上ない優美さと作法をもって行なわれる。(1つや2つの儀式をともなうことは普通だ)。きらびやかなコスチュームによる舞踊劇の数々がいつでも待ち構えていたかのように上演され、稲さえもが入念な儀礼の対象となる。高層ビルの影が青々と緑豊かな地平線を損なうことがないよう、建物は椰子の木より高くなってはならないと法律で制限される。そうそう、ゴミの収集車には蓮華の絵が描かれている。当然ながら、バリの葬式はとても素晴らしい」

世界中の人々が、素晴らしいバリの葬式を見にやってきます。

ある意味では、葬儀はバリにおける大きな観光資源となっているわけですが、著者は次のように述べます。

「考えてみれば、パリのペール・ラシェーズ墓地をはじめとして、ロンドンのハイゲイト墓地、ワシントンのアーリントン国立墓地など、遺族よりもむしろ観光客が数多く門をくぐる墓地もある。それにもちろん、世界でもっとも訪問者を集める観光地のいくつかは―インドのタージ・マハル、中国明朝の皇帝陵墓群、エジプトのピラミッドなど―じつのところ陵墓や追悼の建造物である。エジプトの死者はつねに観光の目玉となってきた。ヴィクトリア朝時代の考古学者たちがイギリスに持ち帰ったミイラの開梱には大群衆が殺到し、博物館のファラオのミイラ展示に客足は絶えることがない。防腐処理を施された独裁者もまたしかり、モスクワのレーニンに、北京の毛沢東、ベトナムの指導者ホー・チミン(実際には当人は火葬を希望していた)と多くの人を惹きつけている。死は要するに、大人気の客寄せである。そしてバリでは、死がおそらくその最も壮観な姿をみせる」

著者は、バリの火葬について以下のように述べています。

「バリの火葬にみられる露骨な祝賀ムードには、私たちの多くが苦悩する出来事に対する反応としては違和感を覚えるかもしれない。けれどバリの人びとは、火葬で悲しみや激しい感情をみせては、死者の魂が来世へと生まれ変わる妨げになると信じている。悲しみをみせることは顰蹙を買う行為だ。かわって周到な式典がめざすのは、死者の魂をこの世の拘束から解き放つべく、笑顔と歓びを演出することである。幸せな終着点であり、晴れやかな出発点でもある死―この考え方が好きになった」

さらに著者は、バリの火葬について以下のように述べます。

「バリにおいては、人体は地、火、水、風、空の5つの元素で構成されると信じられ、死とはそれら構成元素を宇宙に還して魂を再生させることだ。これはパンチャ・マハ・ブータと呼ばれ、自然界のエネルギーを象徴する。それぞれの儀式を経て魂は少しずつ新しい生へと近づく。まるで筆記試験抜きの卒業と入学許可のようでもある。遺された者にとっては馴染んできた慣習が手引きとなる。バリでの死は出演者の多い舞台劇のように徐々に展開していき、最後には、渦巻く煙と火の粉の中を、華々しく炎を上げる大火が魂を天へと送り出すに至るとき、悲しみは歓喜へと変わる」

ちなみに、11月11日から全互連の仲間たちとともにバリ島の葬儀視察に行くことになりました。ずいぶん久しぶりのバリ島なので、楽しみです!

第3章「怖ろしい静寂」では、アメリカのエンバーミングについて以下のように述べられています。

「エンバーミングがまさにアメリカ的な死に方だとするなら、その始まりもまた非常にアメリカ的である―その起源は南北戦争だ。まだ歴史の浅かったこの国に繰り広げられた、かつて経験したことのない規模の殺戮には、死体がともなった。数千単位の遺体が腕や脚を失ってずたずたになり、形を無くした。1861年から1865年の間、死者の数は60万人以上に上ったとされる。問題は、どのようにして、物理的にも精神的にも、これほどの死体に対処すべきかということだった。

『62万人もの死者に対処するための方法とメカニズムをアメリカ人は探し、考案し、創出しなければならなかった』と、ドルー・ギルビン・ファウストは『戦死とアメリカ―南北戦争62万人の死の意味』で述べている。『死への対処は、南北戦争を生きたアメリカ人ももっとも基本的な、もっとも必要な務めであった』。その務めには、葬儀のためにしたいを遺族のもとに返すことが含まれる。新たな保存技術がこの行程の助けとなったことだろう」

第5章「永遠への旅支度」では、著者は前向きの死後観について述べています。

「19世紀ドイツの貴族政治家オットー・フォン・ビスマルクは、死後の世界に対する絶対的な信念をもっていた。『来世への望みなしには、この世で朝起きて服を着る意味すら失せてしまう』といった発言はよく知られている。精力的で絶大な影響力をふるう政治家であった彼は、おそらくはこの信念をもって毎朝衣に袖を通したのであり、彼自身のためにも幸せなことだったのだろう。さまざまな研究が明かすところによれば、死後の世界に対する信頼を―少なくとも何か良いイメージを―もつことは精神衛生上良い傾向が認められるという。そういった調査を行なった研究者は、しかし同時に、人生に肯定的で幸せを感じる人の方がより前向きな死後観を抱く傾向があることを認めてもいるのだが」

『永遠の知的生活』(実業之日本社)

『永遠の知的生活』(実業之日本社)

ビスマルクといえば大変な読書家であったことで知られ、特に歴史についての造詣が深かったそうです。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という有名な言葉を残していますが、現代日本の賢者といえば、上智大学名誉教授の渡部昇一先生です。わたしは渡部先生との対談本である『永遠の知的生活』(実業之日本社)を上梓しましたが、その対談の中で「読書によって得た教養や知識は死後も生きる」ということで意見の一致を見ました。わたしはこの考えによって「安心立命」を得たわけですが、これはビスマルクの死後観にも通じるものであると思います。

さて、葬儀とは何のためにあるのか。著者は次のように述べています。

「私たちが伝統的に行なう死者のための儀式とは、すべて来世のためにある。めざす先がどんな形の天国にせよ、葬儀で行なわれることは、死者がそこに辿りつくために中心的な役割を担うことになる。それというのも葬儀の場とは2つの異なる世界が交わる決定的な場であるからだ―死者がつい最近まで住まっていた世界と、彼がこれから向かおうとしている世界がここに交差する。

そこで私たちは口々に心遣いの言葉をかけ、たくさんの愛情と時に安堵のため息をもって死者を見送る。同時にまた彼らのために紙を燃やし、食べ物や衣類や美しい宝飾品を埋葬に添え、祈りやまじないを唱える。あるいはこの世に生まれてきたときと同じような胎児の姿勢に遺体を縛る。エジプトなら来世で復活する肉体を保存しておくためにミイラ化する。向こう岸のあの世へと、川を無事に渡れるよう船賃の硬貨を死者の目の上に乗せる」

ここから著者の思考は深みを見せ、「人間にとっての死」についての本質に迫ります。

「それは不気味なものだ。死は避けようとすればするほどに、その影が恐怖を増す。しかし人間は実際的な存在でもある。避難する場所が必要となれば家を建てる。空腹となれば狩りをし、畑を耕して調理をする。同じように、死が迫りくる恐怖に直面するや非常な創意工夫をみせる。何といっても、死ほどに多大な注意が払われた人間の状況はない。対処が必要となるやさまざまに凝った儀式を練り上げ、巨大な建造物や知的な作品を創造して死を讃え、受け入れてきた。死は想像力を刺激して音楽や文学、詩を生み出す。そして死後という概念自体もまた、その延長の一部でしかないとする人びともいる―存在の消滅に対する恐怖を和らげるために考えられた、人間の発明品ということだ」

しかし、それだけに終わりません。続けて、著者は述べます。

「死に対する恐怖(『死の顕現化』つまり死を思い浮かべること)は、死後概念をつくるどころか、全世界観を形づくっているとする説もある。私たちの文化を支える大きな柱―宗教、教育、実利性、資本主義、愛国心、芸術、哲学―すべては、人は最後には消滅して無に帰するのだという、非情な現実への緩衝材として機能するというのだ。

この仮説には名前もある。一部の学者たちによって打ち立てられた『恐怖管理理論(Terror Management Theory)』とは、文明の形成には普遍的な動機として『死の顕現化』があるというものだ。『恐怖管理理論(TMT)』によれば、死とは私たちに降りかかる個人的な現象というだけではない。人間存在の中心には死に対する潜在的な不安があり、文化や世界観、行動の多くを動機づける」

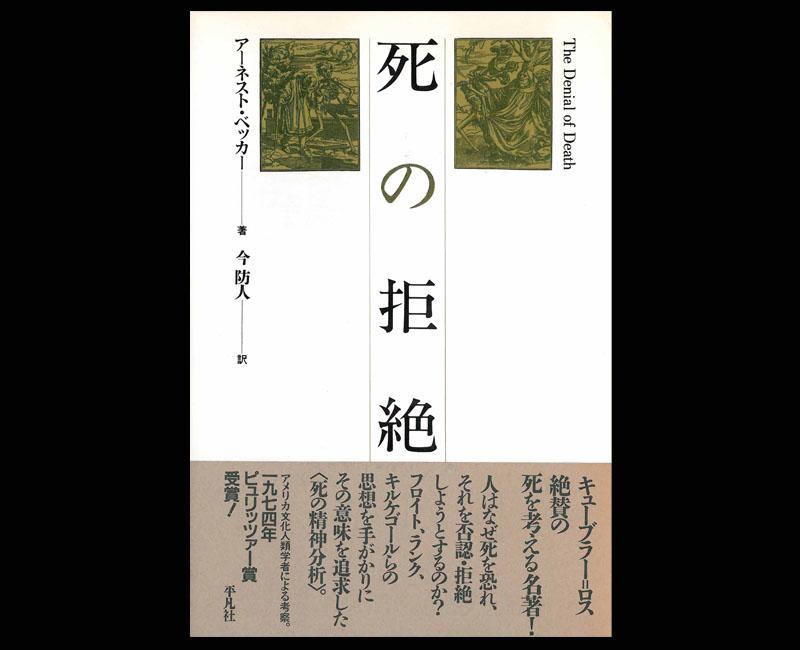

アーネスト・ベッカー著『死の拒絶』(平凡社)

アーネスト・ベッカー著『死の拒絶』(平凡社)

1924年生まれの文化人類学者アーネスト・ベッカーは、ピュリッツアー賞を受賞した1973年の著書『死の拒絶』において、人間行動の背景には死への意識が大きな原動力としてあると説きました。ちなみに、『死の拒絶』は映画「アニー・ホール」でウディ・アレン演じる主人公がガールフレンドに贈った本です。ベッカーの思想は、その後、ジェフ・グリーンバーグ、シェルドン・ソロモン、トム・ビジンスキーらによって展開されました。本書には以下のように書かれています。

「ベッカーの思想を発展させたTMT学派によれば、人は逃れられない実存的恐怖に直面して2つの次元で身を守ろうとする。まずは、現実世界には秩序と意義があり、私たちは無意味な生を送っているのではないという確証となる『文化的世界観』を築く。次に、その特殊な文化的世界観に合致した価値観で生きることで得られる『自尊心』を築くのである。そうして私たちは、ニューヨークマラソンに出場し、選挙に名乗りを上げ、チャリティー活動を通じて飢餓救済に励む―そうすることで、『何か大いなる存在』の一部に属したいと願う」

「死の顕現化」の能力とは自分がいずれ死ぬ運命にあることを意識できるということですが、この能力こそが人間と他の動物との違いであると考えられているとして、著者は述べます。

「もちろん、動物が人間と同じように死を認識するのか(そして死んだ仲間を前にした像には静かに悲しむに沈む儀式があるのか)、それは確認することができない。しかしエンパイアステートビルのような何物かを牛が建てることはなく、ネズミが仲間の齧歯類を月に送り込むことが起こらなかったのは、この違いによるのかもしれない」

TMT理論をはじめとした諸説に強い説得力を感じた著者は述べます。

「死の終止符から逃れたい願望が、どこか動機として慈善活動や宗教的信心、あるいは芸術やスポーツへの貢献につながっているとはおおいに納得がいく。さらには『死の顕現化』による説は、なぜ私たちが特定のやり方で現世に別れを告げるのかについても、非常にわかりやすくする。人生の幕引きほどに、私たちの死に対する意識がはっきりと示される場面はない。私たちは死による決定的な終わりに怖れをいだき、どうにかその終わりを新たな始まりに変えようと可能なかぎりを尽くすのである」

この一連の考え方は、本書を読んだ頃に執筆していた『唯葬論』の内容にも通じます。

もっとも、TMT理論や「死の顕現化」は「唯死論」とでもいうべき思想ですが、わたしの場合はもっと死者との関係性を視野に入れた「唯葬論」なのです。いずれにせよ、死が人類にとって最大の問題であることに違いはありません。著者は以下のように述べます。

「見方を変えれば、死こそが私たちを偉大にするのかもしれない。永遠の命を生きるとしたなら、後世に残すべく作品も偉業もめざすことはないだろう。だが終わりある命と向かい合ってこそ、儚いばかりの肉体よりも息の長い足跡を残そうとする。それだから人びとは地元の病院に財産を遺贈し、奨学金の寄付を行ない、公園に名前を刻んだベンチを寄贈し、ビルを建て、オペラを作曲し―あるいはおそらく最も人海戦術的なこととして―子孫を残す。そしてもちろん、なかには活字というかかたちで証しを残す人もいる」

わたしも活字というかたちで証しを残している1人ですが、実際、著書を上梓するたびに「また墓を1つ建てたな」という思いがあります。わたしにとっての著書とは生きた証であり、生前に建て続ける墓のようなものなのです。もちろん、生前の墓は出版に限りません。本書の著者が言うように、遺贈や寄付や寄贈といった行為もそうですし、事業や建造物を残すことも、芸術作品を残すことも、そして子孫を残すことも立派な墓づくりであり、それらの行為はある意味で「死の恐怖」を軽減するのではないでしょうか。

第6章「豚を育てる」では、著者は儀式や作法の効能について述べます。

「儀式というのはときに奇妙で空々しいばかりに思えることも事実だ。だがそれは、私たちが途方に暮れる難しい時間を乗り越える道案内となり、振る舞いを導く手がかりとなる。儀式と作法とは、言葉が慰めを失ったときに助けとなる。エチケットの権威として知られるエミリー・ポストはこのことをよく認識していた。彼女はエチケットを『生活の科学』と呼んだ。死に関する作法を『エチケット、それは古くからの従者のようだ』として、『葬儀が美しさと厳粛さをもって滞りなくすすむよう仕切ることで、悲痛な混乱にできるかぎりの落ち着きをもたらす』と記した」

さらに、著者は葬儀の効能を以下のように述べています。

「葬列を進ませるドラムの響きのように、儀式の手順と追悼のしきたりは私たちに深い悲しみをくぐり抜けさせる。まずは私たちに為すべき事柄が与えられる。さらには、ありふれたようにも見える喪失に、重要な意味があるのだと心強く思わせる。しかし何よりも大事なことは、共同体全員が熟知した手順を通して、死によって生じた混乱に社会的な秩序がもたらされることだ」

そして第10章「最終章」で、著者は本書全体の内容を表現するような以下のメッセージを述べています。

「この世からいなくなるなど、じつに嫌な考えだ。それには私はあまりに人生を謳歌している、もし恐怖管理理論の主張者たちが仮説の生きた見本を募るというのなら、この私ならいつでもその代弁者として―慈善活動に遺産を寄付するか、あるいは著作を後世に残すかはともあれ―私が望む生き方を喜んで話すことだろう。逃れたくとも否定のしようのない有限な命の私にとっては、何かしら足跡を残そうと考えることは大きな慰みを生む」

ちょうど350ページちょうどの本書の内容は非常にスリリングでした。わたしは、ページを繰る手が止まらなくなって、一気に一夜で読了しました。久々に「死」についての素晴らしい本に出合いました。わたしは心の底から「葬儀って面白いなあ」と思い、執筆中だった『唯葬論』の内容や構成にも大きなヒントが与えられました。本書には多くの参考文献も紹介されており、アーネスト・ベッカーの『死の拒絶』なども読みました。

なお、本書は『唯葬論』(三五館)および『墓じまい・墓じたくの作法』(青春新書インテリジェンス)でも紹介させていただきました。

『墓じまい・墓じたくの作法』は9月2日に発売です。