- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.03.27

『サル化する世界』内田樹著(文藝春秋)を読みました。著者は1950年東京生まれ。思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。『私家版・ユダヤ文化論』で小林秀雄賞、『日本辺境論』で新書大賞を受賞。

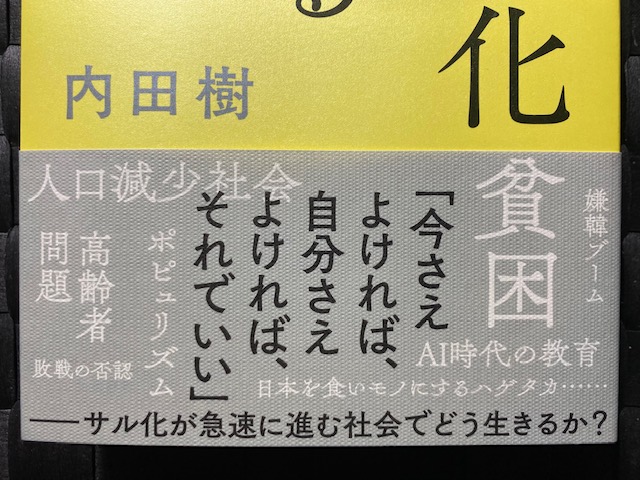

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「ポピュリズム、敗戦の否認、嫌韓ブーム、AI時代の教育、高齢者問題、人口減少社会、貧困、日本を食いモノにするハゲタカ……『今さえよければ自分さえよければ、それでいい』――サル化が急速に進む社会でどう生きるか?」と書かれています。

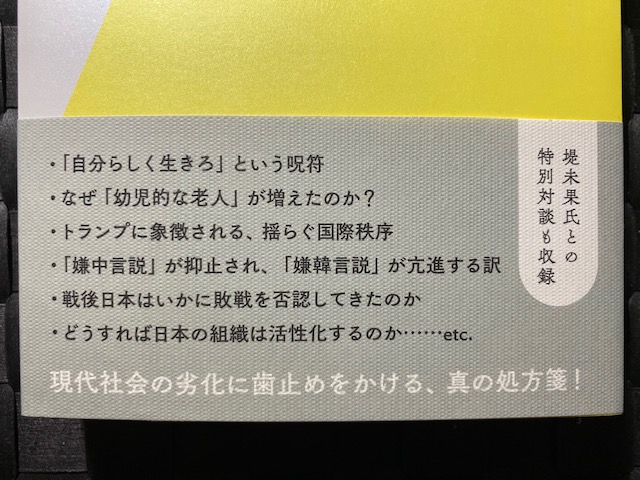

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のような言葉が並びます。

・「自分らしく生きろ」という呪符

・なぜ「幼児的な老人」が増えたのか?

・トランプに象徴される、揺らぐ国際秩序

・「嫌中言説」が抑止され、「嫌韓言説」が亢進する訳

・戦後日本はいかに敗戦を否認してきたのか

・どうすれば日本の組織は活性化するのか……etc.

そして、「現代社会の劣化に歯止めをかける、真の処方箋!」「堤未果氏との特別対談も収録」とあります。

カバー前そでには、以下のように書かれています。

「(……)サルたちは、未来の自分が抱えこむことになる損失やリスクは『他人ごと』だと思っている。その点ではわが『当期利益至上主義』者に酷似している。『こんなことを続けていると、いつか大変なことになる』とわかっていながら、『大変なこと』が起きた後の未来の自分に自己同一性を感じることができない人間だけが『こんなこと』をだらだら続けることができる。その意味では、データをごまかしたり、仕様を変えたり、決算を粉飾したり、統計をごまかしたり、年金を溶かしたりしている人たちは『朝三暮四』のサルとよく似ている。――『サル化する世界』より」

つまり、書名にある「サル」は、「朝三暮四」に登場する「今さえよければいい」という思考回路のサルなのですね。本書は、著者が書いてきたブログやエッセイを見繕って一冊にしています。これまで、わたしは一条真也の読書館『現代霊性論』、『現代人の祈り』、『街場のメディア論』、『街場の大学論』、『街場の教育論』、『街場のマンガ論』、『もういちど村上春樹にご用心』、『大津波と原発』、『最終講義』、『日本の文脈』、『内田樹による内田樹』、『街場の天皇論』、『困難な結婚』をはじめ、著者の本はたくさん読んできましたが、最新刊である本書も興味深い内容でした。

本書は、以下のような構成になっています。

「なんだかよくわからないまえがき」

Ⅰ 時間と知性

Ⅱ ゆらぐ現代社会

Ⅲ ‟この国のかたち”考

Ⅳ AI時代の教育論

Ⅴ 人口減少社会のただ中で

●特別対談 内田樹×堤未果

日本の資産が世界中のグローバル企業に売り渡される――

人口減少社会を襲う‟ハゲタカ”問題

特に興味深かったのは、Ⅲ「‟この国のかたち”考」の「憲法の日に寄せて」です。著者は『9条入門』加藤典洋著(創元社)という本を読んでたいへんに衝撃を受けたそうです。そこで、同書に書かれていた「憲法1条と9条はワンセット」という加藤氏の知見に基づいて、以下のように述べます。

「天皇制の存続は戦争末期においてアメリカではほとんど論外の事案だった。1945年6月29日(終戦の6週間前)のギャラップによる世論調査では、天皇の処遇をめぐって、アメリカ市民の33%が処刑、37%が『裁判にかける・終身刑・追放』に賛成で、『不問に付す・傀儡として利用する』と回答したものは7%に過ぎなかった。そのような世論の中でGHQによる日本占領は始まった」

日本は、天皇制の存続につよい懐疑のまなざしを向ける極東委員会の国々(ソ連は天皇制そのものの廃絶を求め、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンは天皇制による軍国主義の復活を恐れ、中華民国は天皇が裁判で訴追されないことに不服を申し立てていた)に「天皇制は残す」という決定を呑み込ませる必要がありました。そのためには、「極端な戦争放棄条項」、すなわち個別的自衛権すら放棄するという条項を憲法に書き入れるしか手立てがなかったのです。

以上の加藤氏の行論を踏まえて、著者は「天皇制は戦争責任を免れるかたちで存命することになった。それを喜んだ日本人もたくさんいただろう。けれども、天皇がもはや国家の道義的な中心ではなくなったという事実に日本人は深い空虚感を感じたはずである」と述べます。では、いったいこれから先、日本人は何を道義とし、モラルとして生きていったらよいのか?

著者は、その「藁をもつかむ」状態にあった日本人に提示されたのが、戦力を持たず、交戦権を否定し、全面的な戦争放棄を実行して世界に類のない平和国家をめざすのだという憲法9条の「物語」であったと指摘し、さらに「『世界に類のない』というところが肝心なのである。世界に冠絶する大日本帝国が瓦解した後に、それでも日本人はなんらかのかたちで『世界に類をみない国』でありたいと切望した」と述べるのでした。

「比較敗戦論のために」も面白かったです。著者は、「アメリカの『文化的復元力』」として、以下のように述べます。

「なぜアメリカという国は強いのか。それは『国民の物語』の強さに関係していると僕は思っています。戦勝国だって、もちろん戦争経験の総括を誤れば、毒が回る。勝とうが負けようが、戦争をした者たちは、口に出せないような邪悪なこと、非道なことを、さまざま犯してきている。もし戦勝国が「敵は『汚い戦争』を戦ったが、われわれは『きれいな戦争』だけを戦ってきた。だから、われわれの手は白い」というような、薄っぺらな物語を作って、それに安住していたら、戦勝国にも敗戦国と同じような毒が回ります。そして、それがいずれ亡国の一因になる」

著者によれば、アメリカが超覇権国家たりえたのは、彼らが「文化的復元力」に恵まれていたからだといいます。つまり、カウンターカルチャーの手柄であるとして、著者は「70年代のはじめまで、ベトナム戦争中の日本社会における反米感情は今では想像できないほど激しいものでした。ところが、1975年にベトナム戦争が終わると同時に、潮が引くように、この反米・嫌米感情が鎮まった。つい先ほどまで『米帝打倒』と叫んでいた日本の青年たちが一気に親米的になる。この時期に堰を切ったようにアメリカのサブカルチャーが流れ込んできました。若者たちはレイバンのグラスをかけて、ジッポーで煙草の火を点け、リーバイスのジーンズを穿き、サーフィンをした。なぜ日本の若者たちが『政治的な反米』から『文化的な親米』に切り替わることができたのか。それは70年代の日本の若者が享受しようとしたのが、アメリカのカウンターカルチャーだったからです」と述べています。

ハリウッド映画には、大統領が犯人の映画、CIA長官が犯人の映画というような映画が珍しくありません。著者は、クリント・イーストウッドの「目撃」(1997年)、ケヴィン・コスナーの「追いつめられて」(1987年)などの作品を例に出しています。また、警察署長が麻薬のディーラーだった、保安官がゾンビだったというような映画なら掃いて捨てるほどあります。著者は、アメリカ映画は「アメリカの権力者たちがいかに邪悪な存在でありうるか」を、物語を通じて、繰り返し、繰り返し国民に向けてアナウンスし続けていると指摘し、「世界広しといえども、こんなことができる国はアメリカだけです」と断言します。

続けて、著者は「米ソは冷戦時代には軍事力でも科学技術でも拮抗状態にありましたが、最終的には一気にソ連が崩れて、アメリカが生き残った。最後に国力の差を作り出したのは、カウンターカルチャーの有無だったと僕は思います。自国の統治システムの邪悪さや不条理を批判したり嘲弄したりする表現の自由は、アメリカにはあるけれどもソ連にはなかった。この違いが「復元力」の違いになって出てくる」と述べています。アメリカ人は、自国の「恥ずべき過去」を掘り返すことができるのです。自分たちの祖先がネイティブ・アメリカンの土地を強奪したこと、奴隷たちを収奪することによって産業の基礎を築いたこと、それを口にすることができるのです。そのような恥ずべき過去を受け入れることができるという「器量の大きさ」において世界を圧倒していると、著者は述べます。

さらに、著者はアメリカについて以下のように述べます。

「アメリカには『国民の物語』にうまく統合できない、呑み込みにくい歴史的事実が他国と比べると比較的少ない。『押し入れの中の死体』の数がそれほど多くないということです。もちろん、うまく取り込めないものもあります。南北戦争の敗者南部11州の死者たちへの供養は、僕の見るところ、まだ終わっていない。アメリカ=メキシコ戦争による領土の強奪の歴史もうまく呑み込めていない。アメリカにとって都合の良い話に作り替えられた『アラモ』(1960年)で当座の蓋をしてしまった。この蓋をはずして、もう一度デイビー・クロケットやジム・ボウイの死体を掘り起こさないといずれ腐臭が耐えがたいものになっていく」

著者によれば、アメリカがうまく呑み込めずにいるせいで、娯楽作品として消費できない歴史的過去はまだいくらもあるそうです。これらもいずれ少しずつ「国民の物語」に回収されてゆくだろうと予測しています。そして、「アメリカ人は、統治者が犯した失政や悪政の犠牲者たちを『供養する』ことが結果的には国力を高めることに資するということを経験的に知っているからです。そして、どの陣営であれ、供養されない死者たちは『祟る』ということを、無意識的にでしょうが、信じている。彼らの国のカウンターカルチャーは、『この世の価値』とは別の価値があるという信憑に支えられている」と述べています。このあたりは、死者たちが社会を支えていると唱える『唯葬論』(サンガ文庫)のメッセージに通じます。

歴史に「if」はないといいますが、著者はなんと、日本がミッドウェー海戦で敗れた時点でアメリカに降伏していればどうだったかというシミュレーションを行います。「ミッドウェーは日本軍の歴史的敗北でしたけれど、死者は3000人に過ぎません。ほとんどの戦死者(実際にはその多くが戦病死者と餓死者でしたが)はその後の絶望的、自滅的な戦闘の中で死んだのです。空襲が始まる前に停戦していれば、日本の古い街並みは、江戸時代からのものも、そのまま手つかずで今も残っていたでしょう。満州と朝鮮半島と台湾と南方諸島の植民地は失ったでしょうけれど、沖縄も北方四島も日本領土に残され、外国軍に占領されることもなかった。42年時点で、日本国内に停戦を主導できる勢力が育っていれば、戦争には負けたでしょうけれど、日本人は自分の手で敗戦経験の総括を行うことができた」というのです。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「もしミッドウェーのあとに戦争が終わっていたら、その後の戦後日本はどんな国になったのか」というようなSF的想像はとても大切なものだと僕は思います。これはフィクションの仕事です。小説や映画やマンガが担う仕事です。政治学者や歴史学者はそういう想像はしません。でも、『そうなったかもしれない日本』を想像することは、自分たちがどんな失敗を犯したのかを知るためには実はきわめて有用な手立てではないかと僕は思っています。『アメリカの属国になっていなかった日本』、それが僕たちがこれからあるべき日本の社会システムを構想するときに参照すべき最も有用なモデルだと思います」

わたしは、つねづね日本が政治的にはアメリカの属国で、経済的には中国の属国となっているダブル属国の現状を憂いていますので、この意見には「目から鱗」の思いがしました。

Ⅴ「人口減少社会のただ中で」の「50代男性のための結婚論」も興味深く読みました。著者の『困難な結婚』についてのインタビュー記事で、「日経おとなのOFF」2016年10月号に掲載されたそうですが、まず、著者は結婚について、「そもそも結婚は、幸せになるためにしているのではありません。夫婦という最小の社会組織を通じた「リスクヘッジ」であり、安全保障の仕組みなのです。病気になったり失業したり、思いがけない事態になったときに、一人では一気に生活の危機に追い詰められますが、二人なら何とか生き延びられる。お互いがサポートできる。それが結婚の第一の意味です」と語っています。

続いて、著者は以下のように語っています。

「かつては、地域社会や血縁集団が確立していて、その中で夫婦という単位が機能していました。普段は不満の多い夫婦でも、夫が親族のややこしい話を丸く収めたり、妻が地域のイベントで絶妙な差配をしたり、夫婦がチームとして成熟する機会がありました。そうやって、異性愛とは別のレベルに『バディ』としての信頼感が育まれたのです。今の50代が不幸なのは、地域や血縁システムが崩れ、夫婦単位で行動して、『バディ』の見識や力量を目の当たりにする機会がほとんどなくなってしまったことです。それでも、自営業の夫婦でしたら、『連れ合いがいてくれて助かる』という実感が日々得られるでしょうけれど、勤めに出ていると、配偶者は支援者というよりはむしろしばしば『自己実現の妨害者』として登場してきます。お互いをしみじみ頼りになるパートナーだなと感じることが日常生活の中ではなかなか経験できません」

著者は「生き延びるために一番大切なのは、ネットワークです」と喝破するのですが、「都会から帰農した若者たちに聞くと、日々の生活必需品はほとんど物々交換やサービス交換で手に入るそうです。市場経済と直接にはリンクしていないから、不況になろうと株が乱高下しようと、生活の質は急激には変わらない。生活の安定を考えるなら、地域共同体や親族共同体の相互扶助ネットワークをしっかり構築するのはありうる選択肢の1つだと思います。とにかく性別も年齢も、社会的ポジションも違う人と連携するネットワークを形成すること。メンバーが多様である、ニッチを異にしていること、得意技がそれぞれ違うことは安全保障の基本中の基本です。階層や職業が同質的な人々とだけの集団には危機耐性がありません」と、ネットワークが大切な理由を説明しています。

生き延びるために必要なもう1つは、いかに”愉快に、機嫌よく”生き延びるか、だそうです。不機嫌では想像力も知性も働かないというのです。この意見には全面的に賛成です。そして、「50代男性のための結婚論」のインタビューの最後に、著者は「まずは配偶者との関係を穏やかで健全に保つこと。そのためには、自分が機嫌よくしていることが必須です。『バディ』として選んだその人と、夫婦というチームを成熟させ、安全保障を堅固にする。貧しくても、物心の不如意があっても、とりあえず『何とかなるよ』とにこにこ笑っていられるような、『機嫌のよい夫婦』にしか『夫婦が機嫌よく暮らす未来』は築けないと思います。ご健闘を祈ります」と述べるのでした。

わたしの本業である冠婚葬祭互助会というビジネスにおいては、「結婚」問題とともに「高齢者」問題が重要なテーマです。著者が編著者を務めた『人口減少社会の未来学』の刊行にあたって受けたという「いい年してガキ なぜ日本の老人は幼稚なのか?――内田樹が語る高齢者問題」と題する「文春オンライン」全3回のロング・インタビューも興味深かったです。著者は高齢者について、こう語ります。

「高齢者にとって最も大切な生活能力は、他人と共生する能力です。理解も共感もできない他人とも何とか折り合いをつけることのできる力です。不愉快な隣人たちと限られた資源を分かち合い、共生できる力です。でも、そういう能力を開発する教育プログラムは日本の学校にはありません。ひたすら子どもたちを競争的な環境に放り込んで、相対的な優劣を競わせてきた。その同学齢集団のラットレースで競争相手を蹴落とすことで出世するシステムの中で生きてきた人間に高い生活能力を期待することは難しいです」

「失われた20年」を経て、「いま日本人が希望をもてる道筋とは何か」という質問に対して、著者は「先進国中で最初に、人類史上はじめての超高齢化・超少子化社会に突入するわけですから、日本は、世界初の実験事例を提供できるんです。人口減少社会を破綻させずにどうやってソフトランディングさせるのか。その手立てをトップランナーとして世界に発信する機会が与えられた。そう考えればいいと思います。その有用な前例を示すのが日本に与えられた世界史的責務だと思います。これから日本が闘うのは長期後退戦です。それをどう機嫌よく闘うのか、そこがかんどころだと思います。やりようによっては後退戦だって楽しく闘えるんです。高い士気を保ち、世界史的使命を背中に負いながら堂々と後退戦を闘いましょうというのが僕からの提案です」と答えます。

それから、冠婚葬祭互助会ビジネスでは当然ながら「葬」が最重要テーマなのですが、これについても、「文春オンライン」に掲載された「貧困解決には『持ち出し覚悟』の中間共同体が必要だ――内田樹が語る貧困問題」というインタビュー記事の中に興味深いことが書かれていました。著者は凱風館という合気道の道場を主宰しているのですが、「凱風館で計画している中で、僕が今一番関心を持っているのは『合同墓』構想です。数年前に独身の女性門人から、『墓のことが心配だ』という話を聞いたんです。自分は今家の墓を守っているけれど、自分が死んだ後、誰が両親や自分の墓を管理してくれるのか。それを考え出すと不安になるという。その話を聞いたときに、『じゃあ、お墓を作ろう』と(笑)。凱風館門人なら誰でも入れる合同墓を作ることにしました」と語っています。

また、著者は「人間が死期を考えるようになったときに気になるのは、自分が死んだ後にも人々は自分のことを思い出してくれるだろうか、供養の1つもしてくれるだろうか……ということだと思うんです。合同墓なら、結婚していない人も、子どもがいない人も、自分のお葬式のことも年忌のことももう心配しなくていい」とか、「子育て支援と合同墓ですから、文字通り『ゆりかごから墓場まで』(笑)。凱風館では結婚式も2組やりました。釈先生に司式をしてもらって、仏前結婚式。結婚式もできるし、子育てもできるし、墓も用意した」と愉快に語ります。釈先生というのは、著者の同志的存在である僧侶です。著者と釈氏は『現代霊性論』および『現代人の祈り』という対談本を出しています。

さらに著者は、「人間は、始めと終わりが一番生き物として弱い時期なわけです。赤ちゃんのときと、老人になったとき。そのときについての備えをするのが相互支援の仕組みだと思うんです。それ以外でも、『共同体に属していてよかった』と思うのは、病気になったときとか、失業したときとか、要するに弱っているときですよね。相互扶助共同体というのは、そのためのものなんですよ。弱者ベースで制度設計をする。共同体は強者が集まって、効率よく何か価値ある仕事をするためのものじゃないんです。孤立した弱い人でも、ここにいれば穏やかな気持ちで生きていける。そういう仕組みしか共同体にならない」と語っています。この「相互扶助」という言葉に弱いので、わたしは大いに納得しました。

それにしても、「なんだか互助会のことを言っているみたいだなあ」と思いましたが、次の発言を読んで、その思いはさらに強くなりました。

「相互扶助的なネットワークに繋がっている人と孤立している人の生活の質の差はこれから大きく出てくると思います。確かに、家事でも育児でも介護でも、すべてのサービスは市場で商品として売り買いされている。だから、お金さえあれば、どんなサービスでも手に入れることができます。でも、そういうサービスを市場で買うとなると、かなり高額なんですよね。たとえば幼児を数時間預かってもらうサービスを市場で買おうとすると少なからぬ出費になる。でも、子育てのネットワークに繋がっていれば、『今日はうちが見るから明日はあなたが預かって……』というようなことができる。ベビー服やベビーカーだってどんどん使い回せる。孤立した人は生きるために必要なものをすべて貨幣で調達するしかないけれど、相互支援ネットワークに属していれば、多くの場合にお金を出さなくても良質のサービスや商品を手に入れることができる」

そして、共同体の力というものを信じている著者は、「実際には、金でなんとかなる問題のほとんどは共同体に属していればなんとかなるんです。生きるために必要なものはすべて市場で貨幣で買うしかないというのは間違った思い込みです。生きるために本当に必要なものは、本来無償で手に入る仕組みでなければならないはずなんです。必要最低限の衣食住も、防災も防犯も公衆衛生も教育も医療も育児も介護も、そういう行政サービスは『税金を払っていない人間には利用させない』というようなことはないでしょう。人が生きてゆく上で必要不可欠のものは『金を出せば手に入るが、金がない人間には与えられない』ということであってはならないんです」と語るのでした。

巻末の国際ジャーナリストの堤未果氏との特別対談は、「日本の資産が世界中のグローバル企業に売り渡される――人口減少社会を襲う‟ハゲタカ”問題」のタイトルで「文春オンライン」に掲載されました。そこで、著者は以下のように語っています。

「人口減に限らず、自然災害でも、パンデミックでも、テロでも、国が直面する可能性のあるリスクはさまざまなものがあります。それは別に『誰の責任だ』という話じゃない。でも、そういうことが『いざ起きた』というときに、国民の被害を最小化するためにどうすればいいかについては、事前に十分なシミュレーションはしておくべきだと思うんです。でも、『何か起きたときに、その被害を最小化するためにどうしたらいいのか』というプラグマティックな頭の使い方をする習慣が日本の役人にはありませんね。『プランAがダメだったときにはプランB。プランBがだめだったときはプランC……』というふうに二重三重にフェイルセーフを考案するという思考習慣がない」

これは、まさに新型コロナウイルスの感染拡大が「パンデミック」に発展し、「東京オリンピック」の延期が決定した現在の日本人に向けて発せられた言葉のようです。

そして、著者は「どうして、国難的事態に備えて制度設計をしないのか。理由はいくつか思いつきますけれど、1つは日本が主権国家じゃないからですね。安全保障でも、エネルギーでも、食糧でも、教育でも、医療でも、学術でも、国家にとっての重要分野において、アメリカの『許諾』を得られない政策は日本国内では実現しない。だから、日本では『国益を最大化するためにはどうすればいいのか?』という問いが優先的な問いにならないのです」

その通りです。日本は主権国家ではありません。政治的にはアメリカの属国であり、経済的には中国の属国です。オリンピックの開催延期問題ではアメリカの思惑に振り回され、新型コロナウイルス問題では中国に忖度し続けてきました。結果、日本の国益が失われ続けてきたことに怒りを感じます。

というわけで、今度のウチダ先生の新刊を読んで、いろいろと考えさせられました。じつは、わたしは『儀式をするサル』という本を書く構想を練っているので、その参考にならないかと思って本書を読んだのですが、そこは残念ながら肩透かしでした。ウチダ先生には、いつか冠婚葬祭互助会そのものについて語っていただきたいです。