- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1467 哲学・思想・科学 『ヒト―異端のサルの1億年』 島泰三著(中公新書)

2017.08.14

『ヒト―異端のサルの1億年』島泰三著(中公新書)を読みました。

この読書館でも紹介した『爆発的進化論』を読んだら、ヒトの進化について興味が湧いてきたのです。著者は、1946年山口県下関市生まれ。下関西高等学校、東京大学理学部人類学科卒業。東京大学理学部大学院を経て、78年に(財)日本野生生物研究センターを設立、房総自然博物館館長、雑誌「にほんざる」編集長などを経て、現在はNGO日本アイアイファンド代表です。日々、アイアイ生息地の保護に努めているそうです。

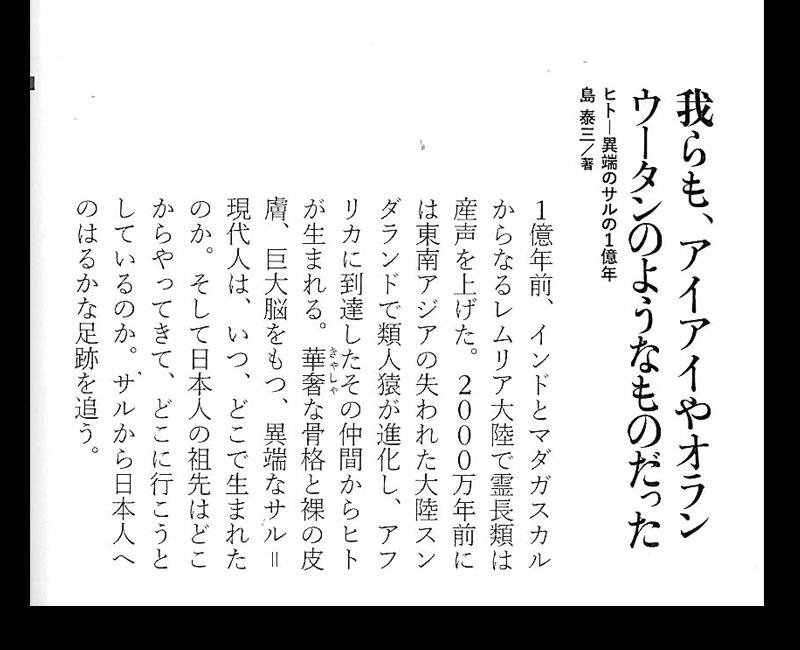

本書の帯

本書の帯

本書の帯にはオランウータンの写真とともに、「サルが生れ、ヒトが誕生し、日本人になるまで」と書かれています。 また帯の裏には「我らも、アイアイやオランウータンのようなものだった」として、内容紹介が書かれています。

「1億年前、インドとマダガスカルからなるレムリア大陸で霊長類は産声を上げた。2000万年前には東南アジアの失われた大陸スンダランドで類人遠が進化し、アフリカに到達したその仲間からヒトが生まれる。華奢な骨格と裸の皮膚、巨大脳をもつ、異端なサル=現代人は、いつ、どこで生まれたのか。そして日本人の祖先はどこからやってきて、どこに行こうとしているのか。サルから日本人へのはるかな足跡を追う」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第一章 起源はレムリア ―マダガスカル・アンジアマン・ギラーナの森から

第二章 歌うオランウータン ―ボルネオとスマトラの密林にて

第三章 笑うゴリラ ―ヴィルンガ火山の高原より

第四章 類人猿第三世代のチンパンジーとアルディピテクス ―タンガニーカ湖畔の森から

第五章 類人猿第四世代、鮮新世のアウストラロピテクス ―ツァボ国立公園にて

第六章 ホモ・エレクトゥスとハンドアックスの謎 ―マサイラマから

第七章 格闘者ネアンデルタール

第八章 ホモ・サピエンスの起源 ―ナイヴァシャ湖にて

第九章 最後の漁撈採集民、日本人―宇和島の岸辺にて

終章 ほほえみの力

「あとがき」

「注」「総引用文献」

「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「ヒトとは、いったい何者なのだろうか?

2発の原爆が落とされた翌年に敗戦国の子どもとして生まれ、2度の原子炉爆発を見た者として、ヒトが『賢い人』という学名ホモ・サピエンスにふさわしい生きものであるとは、とうてい思えなくなった。

私にとって『ヒトとは何か?』という問いは『人間とはどういうサルなのか?』という問いである」

第一章「起源はレムリア―マダガスカル・アンジアマン・ギラーナの森から」では、著者は「霊長類はどこで生まれたのか」として述べています。

「アフリカ大陸はゴンドワナ大陸の分裂と同時に他の大陸から離れ、マダガスカルとの分裂は1億6000万年前に遡る。始新世初期の5400万年前にグレーター・インドと古アフリカ(アフロアラビア)との間に一時的な陸橋があったかもしれないが、アフリカがゴンフォテリウム陸橋の出現によってユーラシア大陸と連結するのは、中新世初期の2000万年前である。

霊長類の起原は9200万年前と推定され、原猿類の中でマダガスカルのレムール類と他の大陸のロリス・ガラゴ類とが分岐する年代は、6500万年前である。このとき、マダガスカルにはすでに原猿類がいたのだから、原猿類がアフリカ起原であるはずはない」

第二章「歌うオランウータン―ボルネオとスマトラの密林にて」では、著者は「オランウータンの主食は何か?―三次元空間の巨大霊長類」として、以下のように述べています。

「オランウータンのすむ世界は、あまり知られていないことだが、世界最大の熱帯雨林である。ボルネオ、スマトラ、ジャワという巨大島群は島ではない。かつてはスンダランドというインドシナ半島とつながった世界最大規模の熱帯雨林を有する大陸だった。その本体の陸地は中生代に起原を持ち、その継続した歴史はほとんど1億年に達する。新生代初期にグレーター・インドが接触するまではユーラシア大陸(あるいは北米とつながったローラシア大陸)の唯一の赤道地域であり、赤道大陸塊としての性格は現在に至るまで続いている。それが世界最大の熱帯の樹木を生み、世界最大の花ラフレシアを咲かせる理由である。熱帯の安定した高い気温と湿度が、植物の生長を継続させ、巨大な植物を維持することができる好例である」

また、「ふたたび旅は始まり、オランウータンは歌を歌う」として、著者はスマトラ北部のグヌンレウサー国立公園で見つけた大きな雄のオランウータンが歌を歌った様子を以下のように書いています。

「彼は半時間かけて大きな木の果実をほとんど全部食べ尽くすと、私たちから見えない木の死角になる側に入って、歌を歌いはじめた。その歌は森をゆるがし、谷を越え、地上にへばりつくしかない哀れな人間の心を揺さぶった。歌は2分以上続き、最後に深い反響音を繰りかえして終わった。

オランウータンは歌を歌う!

学者はそれをロング・コールと呼ぶ。オランウータンの歌は、スマトラ種のほうがよく歌うし、最長4分以上にもなるという。しかも、地上にいる人間には、その歌の8割から9割は自発的なもので何に対応して歌っているのか分からないと学者はいう。しかし、だからこそ『歌』なのではないか?」

第三章「笑うゴリラ―ヴィルンガ火山の高原より」では、「冷たい息吹―ヒッパリオン動物相」として、著者は以下のように述べています。

「中新世中期の1500万年前までは霊長類の種類は、類人猿(ヒト上科)が9割を占めていた。類人猿の第2世代、シヴァピテクス・ドリオピテクスの時代までは類人猿が霊長類の多数派だったが、それは中新世の温暖気候の間、高木層を持つ熱帯雨林の巨大果実を主食とする類人猿たちがこの時代を代表する霊長類だったためである」

この読書館でも紹介した『ゴリラは戦わない』では、ゴリラの魅力を存分に伝えましたが、本書でもゴリラが生き生きと描かれています。「ゴリラは笑うし、言葉も使う」として、著者は以下のように述べます。

「私はマウンテンゴリラに会ってしまった。その驚くほどの感覚が、何年たっても巨大な梵鐘の余韻のように轟いてやまない。会ってしまったのだ。その偉大な類人猿の印象が、心を埋めてしまった。あのマウンテンゴリラの大きな深い目が、地球を半周する距離を隔てて、今なお私に語りかけている。 『人はなすべき何事かをなすべきときに来ているのだよ』と」

続けて、著者はゴリラについて以下のように述べています。

「私はゴリラの起原についてあれこれ語ってきたが、核心はそこにあるのではない。類人猿とは歌を歌い、笑う動物なのだ。私たちはその心の大きさと広さについて、まだほとんど何も知らない。かつての哲学者たちはゴリラを知らず、類人猿の心についてはまったく無知のまま、人間の心とは何かを語り、笑うのは人間だけだと語ってきた。

しかし、現代の類人猿研究者は、笑いと遊びを人間特有のものとした、アリストテレス以来2000年間のヨーロッパ哲学の思いこみを軽々と蹴飛ばしてしまった。チンパンジーの赤ん坊は生後3ヵ月でくすぐられると笑うし、母親は赤ん坊をくすぐって笑い声をあげる」

第四章「類人猿第三世代のチンパンジーとアルディピテクス――タンガニーカ湖畔の森から」では、冒頭で著者は以下のように述べています。

「中新世後期から鮮新世はじめの700万年前から400万年前までのアフリカの類人猿第3世代は、人類学の注目の的である。それはサヘラントロプスやオローリンからアルディピテクス、そして初期アウストラロピテクスまでの人類につながる重要な化石類人猿が勢ぞろいするからである。さらに、この時代にゴリラのほかにもうひとつのアフリカ類人猿、チンパンジーが加わる。チンパンジーと人類が分岐した年代は、ゴリラよりも100万年から200万年新しく、1000万年前から400万年前とされ、多くの研究結果は700万年前としている」

第七章「格闘者ネアンデルタール」では、著者は「体の重武装化」として、以下のように述べています。

「ネアンデルタールはホモ・サピエンスでは身長の高いヨーロッパ人と比べても見劣りしないし、あるいはより高かった。アムッド(イスラエル)出土の男性の身長は178センチメートルもあった。身長の高さ以上にネアンデルタールの体格を特徴づけるのは頑丈な体格である。その『古典的』と呼ばれる特徴は、がっしりした体格と樽型の大きな胸郭、現代人より脳容量の大きな頭骨と突き出した顔面、そして大きな手足である」

また、著者は「人類史上最大の謎」として、以下のように述べます。

「1856年にドイツのネアンデル渓谷で最初に発見されたとき以来、ネアンデルタールがホモ・サピエンスよりも大きな脳を持っていることは、人類学者にどうしても解けない謎を突きつけていた。

ネアンデルタールの頭は、目の上の庇のような骨の隆起も、前後に長く平らな頭の形も、ホモ・エレクトゥスによく似ている。これに比べるとホモ・サピエンスの頭は丸く高い。 また、ネアンデルタールの顔面骨はホモ・サピエンスよりはるかに大きく、鼻も大きかった」

さらに、「ネアンデルタールの絶滅―動物地理学的解釈」として、著者は「なぜ、ネアンデルタールは絶滅したのか?」という問いを立て、以下のように述べています。

「ネアンデルタールも風除け程度には家を作り、火を管理する能力はあった。しかし、毛皮さえあれば、動物にそなわった能力に適した気候のもとでは生きてゆくのに何の不便もない。冷温帯にすむネアンデルタールが、密閉した家を作ったり、炉を整備したりすることに積極的な衝動を持たなかったのは、彼らが野生動物であり、毛皮をまとった哺乳類で、簡単にいえば雪の中でも生活できるニホンザルのような人類だったからである。冷温帯の冬に耐えることができる毛皮は、霊長類の例ではニホンザルに見られる。長い上毛とふっくらした毛玉のような下毛でむくむくしたネアンデルタールを想像してよい。それは真っ白な毛だったかもしれない。ネアンデルタールがニホンザルのような野生動物だったとすれば、ネアンデルタールの分布とその絶滅を無理なく説明できる。最終氷河期の3万2000年前から始まる寒冷期はヨーロッパをツンドラに変えるほどのもっとも厳しい寒冷期であり、ヨーロッパの動物相を決定的に変えた。その最終氷河期のあとには、ヨーロッパにはサルはいない」

そして、著者はネアンデルタールについて以下のように述べるのでした。

「最終間氷期から最終氷期への気候変動が大きかった時代に、10万年以上もの間ネアンデルタールの石器文化がほとんど変わらなかったということは、ネアンデルタールの文化が非常に保守的だったこと、いやむしろ変化できないものだったことをうかがわせる。もっとつっこんでいってしまえば、彼らの文化はいわば木をかじってダムを作り、家を作るビーバーと同じようなもので、環境の変化に応じてどんどん変わってゆくことができるようなものではなかった。それは野生動物の生き方である」

第八章「ホモ・サピエンスの起源―ナイヴァシャ湖にて」では、著者は「どこでホモ・サピエンスは出現したのか?」として、以下のように述べています。

「ホモ・エレクトゥスの骨は重く、ネアンデルタールではその骨質部分がホモ・サピエンスよりも厚い。ホモ・サピエンスは、先行するホモ属人類の骨と比べると、骨の緻密質が薄く、骨そのものが細く、華奢で、生き物としての力強さには欠けるものがある」

また、ホモ・サピエンスについて、著者は次のように述べます。

「この裸の異形のサルには、もう1つの相貌があった。顔の皮膚が薄いために、それを動かす皮筋は、多彩な表情を作りだすことができた。裸の赤ん坊の生まれてはじめての『ほほえみ』は、毛皮をまとっていた両親に強烈な印象を与えただろう。私が孫の『ほほえみ』に感じたように『これこそは、心の闇にともされた灯りだ』と思っただろう。そうでなければ、歩けるようになるまでに1年もかかる発育遅滞のサルが、しかも裸で生きのびることはできなかっただろう」

そして、著者は進化における「突然変異」の存在を指摘し、ホモ・サピエンスの誕生について、以下のように述べるのでした。

「突然変異を駆動力とする進化は、ダーウィン流の淘汰による最適者の保存を行う保守的「進化」とはまったく違って、裸という不適応形質を乗り越える苦闘によって水辺生活者という新しいニッチを創出したのである。好んで泳ぎ、魚を捕り、貝を漁り、水草や海藻を食べるまったく新しい大型類人猿、ホモ・サピエンスの誕生である」

第九章「最後の漁撈採集民、日本人―宇和島の岸辺にて」では、著者は、かつての日本の海はどれほど豊かだったのだろうかと想いを馳せ、以下のように述べています。

「ふたつの暖流とふたつの寒流が混じりあって、6800にもなる島々を潤すこの日本列島の海こそは、水辺に起原を持ち、魚介類を主食として、ホモ・エレクトゥスの王土の辺縁にニッチを見出したホモ・サピエンスが夢に見た楽園の風景そのものではなかっただろうか、と。

ホモ・サピエンスの全地球的な拡散は、この夢の楽園を目指す10万年を超える長い旅であるといえるかもしれない」

また、「東へ、日の昇る彼方へ」として、著者は以下のように述べます。

「こうしてホモ・サピエンスは、長い子ども時代に遊びの中からはぐくまれた創意工夫と、爆発する人口を背景にした若者世代の破壊力と壮年世代の技術開発力、老年世代による知識伝達によって2万4000年前から1万3000年前までつづく『全面的氷河』の時代を乗り切っていく」

「最終氷河期の最盛期――3万年前から1万3000年前まで」として、著者は日本列島の氷河期について述べています。

「縄文時代のほとんどの期間は氷河期が終わった完新世温暖期(縄文海進)であり、このとき以来、日本列島はユーラシア大陸の東の端に孤立する。その大陸から隔てられた適度な距離が、漂流者を受けいれ、外来者をもてなし、侵略者を撃退することに役立ってきた。日本人の民族としての骨格は、この1万年間に形成された。孤立した列島内には独自の多様な土器と土偶が生み出され、1万年の平安が続いた縄文時代遺跡に戦争のあとはない。ヨーロッパでは『1000年王国』が最長の夢の国だが、日本列島住民が実現したのは、その10倍の長さの幸せの国だったのである」

「言葉の起源」として、著者は「言葉はどのようにして生まれたのだろうか?」という問いを立て、以下のように述べています。 「あらゆる類人猿が言葉によるコミュニケーションなしに生存できるのに対して、なぜホモ・サピエンスだけがそれを獲得したのかが問題である。言葉をホモ・サピエンスの起原と同じほど古いと考える従来の常識には、いくつもの問題がある。ジュリアン・ジェインズは洞窟絵画が言葉の発達と同期していると考え、その年代を紀元前2万5000年前から1万5000年前と想定する」

ジュリアン・ジェインズといえば、この読書館でも紹介した『神々の沈黙』という632ページにおよぶ大著を書いたアメリカの心理学者です。同書には「意識の誕生と文明の興亡」というサブタイトルがつけられ、多方面から「20世紀で最も重要な著作のひとつ」と評されました。

そんなジェインズについて、著者は以下のように述べます。

「言葉の始まりをホモ・サピエンスの起原と同じように古く考える多くの言語学者たちと違って、ジュリアン・ジェインズは4万年前までは、呼び声とその語尾の強弱によって『近い』、『遠い』などを区別する修飾語だけを使った時代が続いたと想定している。次に呼びかけから命令する言葉が生まれ、名詞と文が作られるようになる。その年代を1万5000年前に置いているのである」

「一条真也の映画館」で紹介した映画「メッセージ」の中に、「古代、言語は芸術だった」という主人公の言語学者のセリフが登場します。人類における芸術は、洞窟の中で生まれたとされていますが、 この読書館でも紹介した『洞窟のなかの心』で、南アフリカのヨハネスバーグにあるウィトワーテルスラント大学のロック・アート研究所名誉教授デヴィッド・ルイス=ウィリアムズは、ラスコーやアルタミラなどの洞窟芸術について触れつつ、芸術という営みが数万年前に突如誕生したことに注目しています。ウィリアムズは、「芸術はなぜ必要だったのか?」「心のどのような機能が、表現にいたるのか?」「なぜ洞窟の中に誕生したのか?」といった問題を追求しました。彼によれば、現生人類の脳=心の構造、人類による社会の構成、シャーマニズムによる意識変容男状態の活用が、「芸術」誕生の鍵となるといいます。

著者は以下のように述べています。

「ヨーロッパでもアフリカでも、1万年前を境に洞窟絵画は衰退する。もっとも古い洞窟絵画は4万8000年前のフランスのショーヴェ洞窟だが、本格的なものは1万4000~1万5000年前のラスコーの洞窟壁画、1万8500年前と1万6500~1万4000年前の2期のアルタミラ洞窟壁画である。中部タンザニアの岩陰遺跡(88ヵ所!)にある芸術絵画もまた、これと同じ時期の作品だった。このほとんど同時期に世界的に(ヨーロッパとアフリカで)見られた洞窟芸術は、突然、しかも同時に消滅してしまう。それは氷期が終わって温暖な気候になりはじめた、常識的にいえば、より繁栄が約束された時代、約1万年前に突然衰退するのである」

さらに、洞窟芸術とホモ・サピエンスの関係について、著者は述べます。

「1万年前には、南西アジアからヨーロッパ、アフリカにかけて、洞窟芸術を失うほどホモ・サピエンスの心は一変して『現代人』化していた。そのころ、『完新世温暖期』の『縄文海進』によって海は広がり、日本列島は大陸から孤立した。五弦の琴トンクルで絶妙の歌をかなでる人びとの温和な漁撈採集生活は、さらに1万年の間続く。ホモ・サピエンスの新しい農耕文明の巨大な波は、紀元前後に列島を襲い、縄文時代に終止符をうつことになるが、北海道のアイヌ民族にまで及ぶのは、さらに2000年近く後のことになる」

そして、「完新世温暖期に農耕が始まり、脳は縮む」として、著者は以下のように述べるのでした。

「定住生活は必ずしも農耕の始まりを意味しない。ここ日本列島の豊穣の海辺では、貝類を集めて食べるだけでも定住できた。そこには従来の採集生活をはるかに越える社会が生まれ、彼らの女神を3500年の後の世にまで伝える信仰が生まれたのだった。

農耕の開始と文明の誕生の原因を、中近東全域が乾燥化したからと環境で説明する通説に対して、ジュリアン・ジェインズは『言語的な精神構造』によるものだと語っている。中近東には栽培に適した小麦と家畜化に適したヤギやヒツジなどの群生する動物の双方の分布圏が重なっていたが、それだけで文明が誕生したのではない、というのである」

本書はいわゆる「ヒトの歴史」というよりも、「霊長類の中の類人猿史における人類史」という大きなスケールの内容でした。地球史を振り返って、大陸移動や高山隆起にともなう気候変動による、類人猿や人類を含めた哺乳類を中心とした多くの生物種の繁栄と絶滅が興味深く描かれていきます。そこでは、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、アルディピテクス、アウストラロピテクス、ホモ・エレクトゥス、ネアンデルタール、ホモ・サピエンスが次々に取り上げられ、最後に日本人が登場します。

オランウータンやゴリラが非常に魅力的に描かれているのに比べ、多くのページを割いたネアンデルタールについての叙述に「埋葬の習慣」が出てこなかったのが少々不満でした。異端のサルの1億年を俯瞰する上で、ネアンデルタールの埋葬は最重要事項のはずです。ネアンデルタールだけでなく、クロマニョン、そしてホモ・サピエンスも埋葬を行いました。

わたしは、葬儀とは人類の存在基盤であると思っています。「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉がありますが、たしかに埋葬という行為には人類の本質が隠されていると言えるでしょう。それは、古代のピラミッドや古墳を見てもよく理解できます。詳しくは拙著『唯葬論』(三五館)に書きましたので、よろしければ御一読下さい。