- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1311 オカルト・陰謀 『今を生き抜くための70年代オカルト』 前田亮一著(光文社新書)

2016.09.06

『今を生き抜くための70年代オカルト』前田亮一著(光文社新書)を読みました。オカルトブームの発祥をたどり、日本で「オカルト」と呼ばれているものの実態に迫った本です。著者は、1965年東京生まれ、千葉大工学部卒業後、白夜書房(コアマガジン)を経てフリーランスに。「ケロッピー前田」のペンネームで世界のアンダーグラウンドカルチャーを現場レポート、若者向けカルチャー誌「ブブカ」「バースト」(ともに白夜書房/コアマガジン)などで活躍し、海外の身体改造の最前線を日本に紹介してきました。ハッカー、現代アート、陰謀論などのジャンルにおいても海外情報収集能力を駆使した執筆を展開しているそうです。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「大槻ケンヂ氏 推薦!」と大書され、続いて「『僕らの体験したオカルト』とは何だったのか? それを再考することは、もはや大人のたしなみ。好奇心の火が必ず胸にまた灯る」と書かれています。

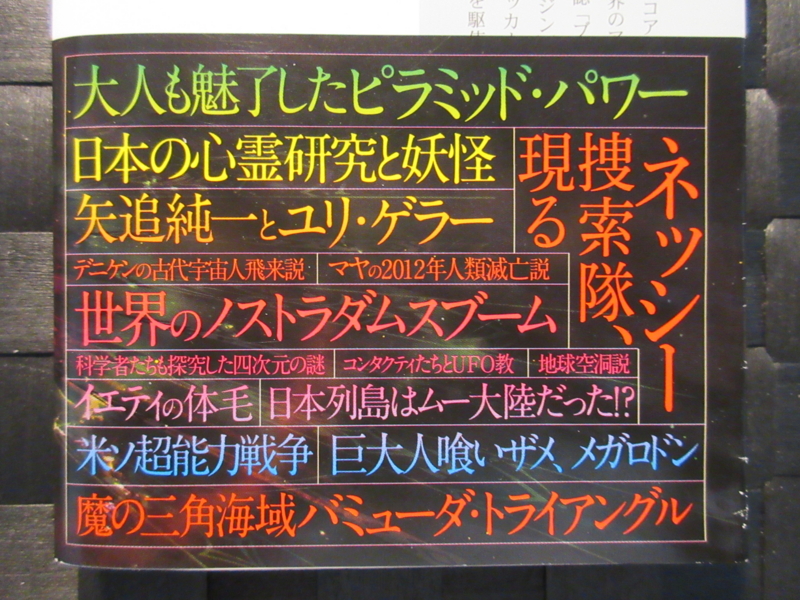

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「UFO、UMA、超能力、心霊写真、ピラミッド・パワー、ムー大陸などの70年代オカルトは、どこから来て、どこに向かったのか?本書は、筆者が子供時代に体験した昭和オカルトブームの検証から始まり、その発祥をたどり、日本で”オカルト”と呼ばれているものの実態に迫ろうというものである。そこからみえてくるのは、社会現象としてのオカルトブームに映し出される戦後日本や僕らの姿なのだ。ネット時代の今、個人はオカルトの自由ともいえる状況を謳歌している。混迷する21世紀を生き抜くためにも、きみもオカルト好きをカミングアウトしようではないか!」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

プロローグ 「僕らの血肉となったオカルトの源泉」

第一章 宇宙開発時代の空飛ぶ円盤

第二章 ユリ・ゲラーと米ソ超能力戦争

第三章 四次元とピラミッド・パワー

第四章 ネッシー捜索隊から深海巨大生物へ

第五章 心霊写真と日本の心霊研究の復興

第六章 日本沈没と失われた大陸伝説

第七章 ノストラダムスの大予言と人類滅亡

エピローグ「2020年ネオトーキョー」

プロローグ 「僕らの血肉となったオカルトの源泉」で、著者は述べます。

「昭和オカルトブームの最初の衝撃となったのが、73年3月に出版された小松左京のSF大作『日本沈没』、それに続くように同年11月に出版された五島勉の『ノストラダムスの大予言』の爆発的な大ヒットだった。日本が沈没し、人類は滅亡する、そんな終末論が広く受け入れられたのも、当時の混沌とした世相を反映したものである。このあとも、五島独自のノストラダムス解釈である『1999年7の月、人類滅亡の日』という終末論が漂い続けることとなる」

続けて、著者は「70年代オカルト」について述べます。

「74年、超能力者ユリ・ゲラー初来日の際には、子供ばかりか大人までもが、スプーンと壊れた時計を用意して、テレビの前で待ち構えたものである。この先、未来がどうなってしまうか、そんな不安が、テレビからの過剰な情報によってますます増幅されていったのだ。同時期に、UFO、宇宙人、ネッシー、ツチノコ、心霊写真などがメディアを賑わせ、まさにこれが昭和オカルトブームであった」

第一章「宇宙開発時代の空飛ぶ円盤」では、著者は「現代の神話としてのUFO」に続いて「デニケンの古代宇宙人飛来説」に言及しています。

「僕らが抱く古代文明への疑問を宇宙人と結びつけて、一挙に解決してしまおうとしたのが、エーリッヒ・フォン・デニケンであった。彼は、もともとスイスでホテルの支配人を務めていたが、アマチュアの古代文明研究が高じて、1968年に『未来の記憶』(早川書房、のちに角川文庫/69年)という本を出版して、世界的なベストセラーとなった。彼はその中で、古代に宇宙人が訪れ、人類に文明を授けたと主張したのだ」

また著者は、古代宇宙人飛来説について以下のように述べます。

「当時は、アポロが月を目指していた真っ最中で、そんな宇宙時代の到来の気運と相まって、過去と未来を結び合わせたスケールの大きさがヒットにつながったのだろう。実際、人類が宇宙に出て行くようになったからこそ、過去に宇宙人が地球を訪れたのかもしれないと一般読者が想像できるようになったのだ。宇宙の天体の膨大な数を考えれば、その中に知的生命体が存在する可能性は充分にある。誰が、過去に宇宙人が地球に来てはいないと断言できるであろうか」

著者は、「ネット時代のUFO神話」として以下のように述べています。

「90年代後半、ネット時代に突入して、人々の心を捉えたのは、UFOや宇宙人の問題以前に、人類は月に行っていないという宇宙開発そのものが欺瞞であったという陰謀説であった。この話は77年の映画『カプリコン・1』でも描かれており、新しいものではなかったが、日本では04年に、政治評論家として知られる副島隆彦が『人類の月面着陸は無かったろう論』(徳間書店)を著して、人類の月面着陸捏造についての議論を一気に沸騰させた」

続いて、著者は『人類の月面着陸は無かったろう論』について述べます。

「この本は、05年に日本トンデモ本大賞を受賞、さらに11年には、過去20年間に大賞を受賞したものの中でもベストワンとして、日本トンデモ本大賞『ベスト・オブ・ベスト』を受賞しているほどの破壊力を持っていた。たとえば、宇宙開発のベンチャー企業への投資を推進しようとしているホリエモンこと堀江貴文が、日本の若い世代が人類の月面着陸を疑っているため、投資が拡大しないと嘆いていたが、それこそがネット時代の現実認識であろう」

さらに、エイリアンについても、著者は以下のように述べています。

「『未知との遭遇』に登場するグレイタイプに替わって、宇宙人肯定派に近年、人気が高いのが爬虫類型異星人レプティリアンである。その提唱者であるデーヴィッド・アイクは、1952年イギリス生まれ、プロのサッカー選手を経てスポーツキャスターとなり、一時は『緑の党』に入党してスポークスマンを務めるなど、一貫して目立った存在であった。彼がオカルティックな世界の伝道者となるのは、90年にスピリチュアルなものとの出合いを経て、91年にペルーのシリスタニ遺跡を訪ねたときに、大きな霊感を受けたことからという。99年には著書『大いなる秘密』で、人類が爬虫類型異星人レプティリアンに支配されていると公表することになる。そこでは有史以前に、火星を経て地球に移住してきた彼らが、奴隷にする目的で人類を生み出し、現在も低層四次元(=アストラル界)という非物質的領域から僕らを操作していると主張している」

著者は、「ナチスとUFO」として、以下のようにも述べています。

「ネット時代に蘇った疑惑に、ナチスによるUFO製造がある。もともと日本では、1980年出版の落合信彦『20世紀の最後の真実』(集英社)によって、その疑惑が広く知られるようになった。落合は南米チリに、ナチス残党の秘密基地といわれるエスタンジアを目指し、その過程で出会ったウィルヘルム・フリードリッヒから、ナチスのUFO開発についての衝撃の事実を聞いている」

これらのオカルトの源流について、著者は以下のように述べます。

「欧米における戦後のオカルトブームを大きくけん引したのは、1960年にフランスで出版されたルイ・ポーウェルとジャック・ベルジェの共著『魔術師の朝』(抄訳『神秘学大全』、サイマル出版会のちに学研M文庫/75年)といわれている。63年には英訳が出版され、世界的なベストセラーとなるが、当時、この本がセンセーショナルであったのは、ナチスがオカルト集団であったことを正面から扱ったからであった」

第二章「ユリ・ゲラーと米ソ超能力戦争」では、「激化する米ソ超能力戦争」として、著者は以下のように述べています。

「1959年、アメリカの原子力潜水艦ノーチラス号が航行中にテレパシー実験に成功し、その実用性を立証したという情報がニュースとなり、フランスの科学雑誌『シアンス・エ・ヴィ』などに掲載された。のちに、それはフィクションであることが判明するが、ここで驚くべきは、このノーチラス号のニュースを真顔で信じてしまった偉大な科学者がいたことである。その人物とは、ソ連の生理学の権威レオニド・ヴァシリエフであった。1960年4月、ヴァシリエフは、ソ連の著名な科学者たちの会合で『ESP現象を裏付けるエネルギーの発見は、原子力エネルギーの発見に相当するだろう』と熱弁をふるい、その年のうちにレニングラード大学に超心理研究所を設立したのである」

そして、いよいよユリ・ゲラーが登場するわけですが、著者は「矢追純一との出会い」として以下のように書いています。

「昭和のオカルトブームの仕掛人・矢追純一こそ、いち早く海外の超能力研究の最前線を追い、ユリ・ゲラーを発掘したばかりか、UFO、宇宙人、ネッシー、さらにはオリバーくんまでを仕掛けた最重要人物である。とはいえ矢追本人は、オカルティックなものばかりを取り上げてきた理由について、世の中には不思議なことがいっぱいあることを知ってもらいたかったからと、さらりと語っている。彼の回想によれば、70年代当時の主な情報源は、定期購読していた英字新聞であったという。UFO、ネッシーから超能力にいたるまで、新聞で見た記事をきっかけとして現地取材を計画し、どこへ行くにもカメラをまわし、突撃取材さながらに撮りためてきたものを、あの独特の編集と演出で仕上げていたのだそうだ」

著者は「超能力映画『スキャナーズ』のリアリティ」として述べます。

「海外では、冷戦下における米ソ超能力研究競争に対する一般市民の恐怖と不安をわかりやすくビジュアル化した作品として、デヴィッド・クローネンバーグの映画『スキャナーズ』(81年)がある。今あらためて見ると、その先駆的な内容に驚かされることだろう。その影響は、日本の『AKIRA』や士郎正宗の『攻殻機動隊』(89年~、95年劇場アニメ)のみならず、海外でも映画『マトリックス』(99年)などにも及んで、人間の内面にかかわる超能力の世界をどのように視覚的感覚的に表現するかということが、この『スキャナーズ』によって最初に開拓されていたことがよくわかるのである」

第二章「ユリ・ゲラーと米ソ超能力戦争」の最後に、著者は以下のように述べています。

「あらためて、日本における超能力ブームを再考するならば、戦後封印されていた日本独特の精神主義が、70年代のオカルトブームとともに息を吹き返したようにも思えてならない。現在においてさえ、日本民族には強靭な精神力に裏打ちされた特殊な能力があるという考えがどこかにあるのではないだろうか。74年のゲラーの初来日で、テレビでスプーン曲げを観たとき、日本中が敏感に反応したのは、日本独特の精神主義に響くものがあったからではないだろうか。そのような傾向は、その後のオカルトブームにおいて幾度も頭をもたげ、日本をオカルト大国に育て上げてきたように思えるのである」

第三章「四次元とピラミッド・パワー」では、わたしたちが誰でも知っている有名な童話について以下のように述べられています。

「1865年に出版され、現在も不動の人気を誇る『不思議の国のアリス』は、4次元という言葉こそ出てこないものの、異世界トリップの金字塔である。著者のルイス・キャロルの本業は数学者であり、のちに4次元という言葉で表現されるようになる数学的に不思議な世界を子供向けのファンタジーに組み込んでいた点では、オカルティックな4次元を先取りした小説であったのだ」

著者は「科学者たちも探究した四次元の謎」として、四次元という言葉にはノスタルジックな科学信奉とオカルトの夢が込められていると述べ、以下のように書いています。

「さらに付け加えるならば、2014年のクリストファー・ノーラン監督の映画『インターステラー』だろう。この作品は、主人公のクーパーが地球を救うために宇宙に旅立つが、のちに科学者となる娘マーフとの約束を守るために、時空を超えて娘のもとに帰還し、彼女に宇宙の秘密を教えるというもの。四次元ブームを知る世代が、女性や子供にも共感できるストーリーで最新の物理学に基づく四次元世界を映像化した作品ともいえる。理論物理学者キップ・ソーンが科学コンサルタントを務め、ワームホールという時空のトンネルや超大質量回転ブラックホール近くに発生する時空領域エルゴ球も、高度なCG技術を駆使して再現している。この作品の登場で、あらためて四次元世界のすごさを確信し、興奮したオカルト好きも多かっただろう。数学的な計算から浮かび上がる量子論の不確定な世界観は、超常現象を説明し得るものとして、これからも形を変えて生き残っていくことだろう」

第四章「ネッシー捜索隊から深海巨大生物へ」では、「世界は謎の生物たちであふれている!」として、著者は以下のように述べます。

「戦後日本で海外旅行が自由化されたのは1964年、その2年後に始まった『すばらしい世界旅行』(日本テレビ系)は、まだ見ぬ未開の地としてのアフリカや南米で、先住民たちが半裸で泣き叫ぶ子供に儀式をほどこす様子などを放送し、僕らに一種のトラウマを植え付けた。また、パンアメリカン航空の協賛で欧米諸国の紹介も多かった『兼高かおる世界の旅』(TBS系)、75年から始まる科学特集番組『知られざる世界』(日本テレビ系)も、未知なる世界を教えてくれるテレビ番組として、僕らの脳裏に焼き付いて離れない。アマゾン川、ジャングル、エジプトのミイラなど、世界の謎を求めて繰り広げられる旅の延長線上に、ネッシーや雪男の捜索隊もあった。謎の生物たちを追う以前に、当時、世界は珍しいものにあふれていた。そんな気持ちは、大人たちも同じだったろう」

また著者は、「UMA」について以下のように述べます。

「海外では、謎の生物たちは『クリプテッド(Cryptid)』、それについての研究は『クリプトゾーロジー(Cryptozoology)』と呼ばれてきた。そこにはもう少し生物学的な響きがあるが、日本のUMAは妖怪に似た、いるか、いないか、はっきりしないむずがゆさがあるのだ。 1903年、アフリカの奥地に住む架空の動物といわれていた大型類人猿ゴリラが発見され、1938年には、白亜紀(約6500万年前)に絶滅したと思われていた古代魚シーラカンスが、南アフリカの北東海岸沖チャムルナ河口で生きた化石として発見された。みつかってしまえば当たり前のように扱われている生物たちも、発見されるまでには、紆余曲折があったはずなのだ」

「生きた化石シーラカンスの衝撃」として、著者は1938年12月22日のシーラカンスの発見について以下のように述べています。

「とにかく、当時、シーラカンスが発見されたことは驚くべきことであった。まさに恐竜の時代の生物が、現代においても生きているという証となったのだ。1938年以降、ネッシーやイエティなどの捜索が大いに盛んになるのは、シーラカンス発見に励まされ、絶滅したであろう古代の生物がまだ生き残っているのではないかというロマンを大いにかき立てられたからである」

さらに著者は、「ネッシー捜索隊、現る」として以下のように述べます。

「シーラカンス発見から遡ること数年の1934年、ネッシーは、湖面から首をひょっこりと飛び出させた通称『外科医の写真』がイギリスのデイリーメール紙で大きく報道されたことから、世界的に知られるようになった。ネス湖は、スコットランド北部に位置するイギリス最大の淡水湖。1930年代、ネス湖につながる道路が整備されると、ネッシーのニュースは、観光地として栄え始めたネス湖を世界的な有名スポットにまで押し上げた」

最近になって発見された未知の生物と言えば、ダイオウイカです。

「2012年、日本の研究チームがダイオウイカを生きている状態で撮影することに成功したというニュースに、日本中が色めき立った。ダイオウイカといえば、最大で18メートルもあるリアルモンスター。深海に生息し、その生態についてはいまでもわからないことが多い。まさに世界中がびっくりするような快挙に、UMAファンでも心動かされた人は多かったのではないか」

続けて、著者はUMAとしてのダイオウイカについて述べます。

「実のところ、ダイオウイカは過去においては、海の怪物クラーケンと呼ばれて恐れられた立派な未確認生物だった。その大きさや外観のインパクトは、まさに特撮の怪獣を実体化したような迫力で、誰もが興味をそそられる人気者であったのだ。ダイオウイカあるいはクラーケンについては、古くは15世紀から海の怪物として記述が残っていたが、長らくほかの伝説上の生物、海蛇シーサーペントなどと混同されてきた」

続けて、著者は「シーサーペント」と呼ばれてきたダイオウイカについて以下のように述べています。

「1854年、デンマークの動物学者ヤペトゥス・ステーントルプは、それは単なる大きなイカではなく、独自の種であると主張して、イカの王の中の王としてダイオウイカと名付けた。さらに1873年、カナダ最東部のニューファンドランド沖に、死んだばかりのダイオウイカがいくつか漂着して、綺麗な標本がかなりの数集められている」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「1861年、カナリア諸島沖でフランス軍艦がクラーケンを大砲で攻撃した話が話題となり、作家ジュール・ヴェルヌが執筆中であった『海底2万里』(原書1870年、初邦訳岩波少年文庫/1956年)に、ネモ船長が乗った潜水艦ノーチラス号と巨大イカの対決のシーンを書き加えて、大ヒットさせる。このことでダイオウイカというものが、世界中の人々の脳裏にしっかりと刻み込まれることになるのだ」

第五章「心霊写真と日本の心霊研究の復興」では、「恐怖の心霊写真集」として、著者は心霊写真の一大ブームを巻き起こした中岡俊哉を取り上げ、以下のように述べています。

「今思えば、中岡は、子供ならではの感受性を心霊と結びつけたのだ。そればかりか、彼は、心霊も超能力もUFOもすべて同列に語った。つまり、ある特殊な能力に目覚めれば、スプーンを曲げ、霊と交信し、UFOも呼べるというのだ。実際、当時の少年少女向け雑誌のオカルト記事の多くは、中岡による。大戦中に3度の臨死体験を経て、57年に中国から帰国。世界の不思議ネタ、怪談話などを得意とするライターとして戦後を生きた中岡にとって、心霊や超能力こそが世界平和への最良の道であったのだろう」

第六章「日本沈没と失われた大陸伝説」では、「『日本沈没』とオカルトブーム」として、著者は以下のように述べています。

「ドイツの気象学者アルフレート・ヴェーゲナーは、1912年『大陸移動説』を発表したが、当時の科学界ではまったく相手にされず、1930年、極寒のグリーンランドでの調査中に心臓発作で他界している。ヴェーゲナーによれば、日本列島も含めた世界のすべての大陸は、常に移動している。それらはもともとは、ひとつの超大陸パンゲアであったことが、いまでは科学的に立証されている。2億年前の超大陸パンゲアが、ローラシアとゴンドワナに分かれて、7000万年前には現在の形に近づいていったというのだ。彼の学説が復活するのは1950年代、海底の磁化状態を調べると、縞模様に磁化していることがわかり、そこから『海洋底拡大説』が生まれ、地殻変動を説明する大科学理論『プレートテクトニクス』として新たに再生していく。そんな戦後に確立されたばかりの科学理論を取り入れ、日本が沈没する可能性を科学的に論証して生み出されたSF小説の大傑作が、『日本沈没』だった」

著者は、「ポスト3・11の『日本沈没』再評価」として述べます。

「21世紀になって、地球は地殻変動期に突入したといわれている。巨大地震頻発の兆候は、2004年、マグニチュード9.0の『スマトラ島沖地震』に始まり、10年2月の『チリ中部地震』(M8.8)、11年3月の『東日本大震災』(M9.0)に連鎖している。浜岡原発直撃の『東海大地震』、首都を襲う『関東大震災』、関西に迫る『西日本大震災』など、必ず来るであろう大地震がすでに想定されている。それなのに、日本政府の対応はほとんど改善されていないように思う」

第七章「ノストラダムスの大予言と人類滅亡」では、「日本の大予言ブームとオウム事件」として、著者は以下のように述べています。

「昭和オカルトブームにおいて、1973年に始まるのが第1次ブームとするなら、第2次ブームの始まりは1989年、昭和天皇崩御をきっかけに、丹波哲郎の『大霊界』が大ヒットしたときだろう。世界的にはベルリンの壁が崩壊し、それとともに米ソ冷戦が終結したが、翌90年には湾岸戦争に突入し、先行きへの不透明感が一気に高まった時期であった。そんな90年代は、世界不安と若者文化の盛り上がりがシンクロし、70年代との類似が指摘されてきた」

そして、エピローグ「2020年ネオトーキョー」では、著者は「21世紀のオカルト」として以下のように述べるのでした。

「2015年になって、マイクロソフトのビル・ゲイツが、人類を超える人工知能の危険性を訴えたことから、議論はますます盛んになっている。ホーキング博士に至っては、「人工知能は人類を滅ぼす」と断言しているほど。映画『ターミネーター』で描かれたようなスカイネットの暴走が現実となったら、誰がそれを止めることができるだろうか。 まるでサイエンス・フィクションのような未来を、世界トップの頭脳を持つ人たちが危惧し、白熱した議論を生んでいるのだ。これをいわゆるオカルトといっていいのかはわからないが、少なくとも、人間がコンピューターの中に得体の知れない”ゴースト”を生み出そうとしていることは確かだろう」

「オカルト」全般をテーマとした本では、この読書館でも、これまでにも 『オカルト超入門』、『オカルト』、『ぼくらの昭和オカルト大百科』、『オカルトの帝国』、『オカルトの惑星』、 『現代オカルトの根源』、『人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた』などを紹介してきましたが、本書も大変興味深く読みました。