- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.06.01

『身体感覚で「論語」を読みなおす。』安田登著(春秋社)を読みました。 2009年に刊行された本で、「古代中国の文字から」というサブタイトルがついています。著者は能楽師(下掛宝生流:ワキ方)ですが、大学時代に中国古代哲学を専攻。その間に斯文会(湯島聖堂)などで甲骨文・金文を学び、20代前半で漢和辞典(ベネッセ)の執筆に携わっているそうです。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「この10年で出会った、最も驚くべき異才である。ここには、日本とアジアをつなぐ核心が、多様に躍如する。」という松岡正剛氏の言葉が紹介されています。また、帯の裏には「混迷の時代、”生き方指南”は『論語』に求めよ。」と大書され、「古来日本人の教養・考え方の基本にあった『論語』の核心を、孔子時代の文字と身体作法の視点から解き明かす力作!」という一文が添えられています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

アマゾン「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「『論語』は中国の春秋時代の思想家、孔子の言行や弟子たちとの問答などが記された書物。古来より、日本人の教養・考え方の基本には『論語』があった。ただし、ここで重要なのは、はたして現代に伝わっている『論語』に書かれた文字は、孔子の生きた時代にも使われていたのだろうか、ということ。そこで本書では孔子時代の文字(甲骨文・金文)にさかのぼって、核心にせまる。甲骨文はそもそも身体や動作を表したものが多い。まさにアニメーション。そんなアニメーションから、身体感覚を導きだし、その感覚で『論語』を読むと一体どうなるだろうか。 能と身体操作法ロルフィングに精通する著者が、身体作法の視点から新たに『論語』の知られざる秘密を解き明かす快著!」

本書の目次は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

序章 からだで読む『論語』

第1章 論語世界との新たな出会い

第2章 「命」の世界

第3章 孔子学団に入門する―「学」とは何か

第4章 「詩」―叙情世界に本質は宿る

第5章 「礼」―魔術とマニュアル

第6章 「心」―このまったく新しい世界

「おわりに」

「参考文献一覧」

序章「からだで読む『論語』」では、能楽師である著者は述べます。

「孔子たちの学校ではからだを使って何を学んでいたか。それは『礼』と『詩』です。礼も詩も、古くは、神さまや先祖の霊とのコミュニケーションをするための技術で、具体的には舞歌でそれを行ないました。彼らが学んでいたのはたぶん舞や謡のようなもの。能の稽古がまさにそれです」

第1章「論語世界との新たな出会い」では、『論語』の成立について以下のように述べられます。

「 『論語』が書物として編まれたのは、孔子が活躍した時代から、さらに500年から700年ほど経た漢の時代です。500年の間、弟子の口から弟子の口へと伝えられた孔子や門人たちの言行の記憶が、あるときに書物としてまとめられたのが『論語』です。文字化される以前の『論語』は口伝えで伝承されてきました。口伝えによる伝承では、さまざまな変化が起こります」

口承伝承では、「音」による伝承が大切です。そこでは、どんな文字を使うかは割合どうでもよいことです。そして後世、伝承されてきた「音」に、その時代に「これが正しい漢字だ」と思う漢字を当てたのです。著者は『論語』も同じだったのではないかと推測し、以下のように述べます。

「孔子たちの言行を『音』として口誦で伝えていた弟子たちが、『論語』を書物として編もうとしたときに、その音に、時代の漢字を当てた。そういう意味では弟子たちに責任はないのですが、しかし、現代、振り返って漢字から意味を考えるとき、少なくとも孔子の語った言葉の中に、孔子が生きていた時代にはなかったものが入っているというのは気持ちが悪い」

そこで、著者は「本当はどんな漢字が使われていたのだろう」ということを想像しながら読むことにしているという。 たとえば、本書の表紙には、「『四十にして惑わず』、漢字のみで書けば『四十而不惑』。字数にして五文字。この五文字の中で孔子時代には存在していなかった文字があります。『惑』です。五文字の中で最も重要な文字です。この重要な文字が孔子時代になかった・・・・・・」と書かれています。

著者が調べたところ、「惑」ではなく「或」が本当でした。 では、「或」とは何か。それは、境界によって、ある区間を区切ることを意味します。「或」は分けること、すなわち、すなわち境界を引くこと、限定することです。『学研漢和大字典』では、藤堂明保氏が不惑の「惑」の漢字も、その原意は「心が狭い枠に囲まれること」であると説明しています。これを踏まえて、著者は述べます。

「四十、五十くらいになると、どうも人は『自分はこんな人間だ』と限定しがちになる。『自分ができるのはこのくらいだ』とか『自分はこんな性格だから仕方無い』とか『自分の人生はこんなもんだ』とか、狭い枠で囲って限定しがちになります。『不惑』が『不或』、つまり『区切らず』だとすると、これは、『そんな風に自分を限定しちゃあいけない。もっと自分の可能性を広げなきゃいけない』という意味になります」

このように『論語』を読んでいくと、現行の『論語』にはあるが、孔子の時代にはなかった言葉の文字群を見つけることができます。著者は、それを「心のグループ」と呼んでいます。「心のグループ」に属する文字には、たとえば「思」や「恋」などの「心」がつく漢字、「性」や「悔」などのリッシンベンがつく漢字、そして「恭」や「慕」などのシタゴコロがつく漢字などがあります。「惑」もそのひとつです。著者は述べます。

「むろん、『心』グループの漢字がまったくないというわけではありません。しかし、『惑』のような『え、こんな漢字が』と思うような心グループの漢字が孔子時代にはないのです。さらにこの作業を続けていくと、『心』という漢字そのものすら、孔子の活躍する、ほんの500年ほど前にやっと生まれたばかりの新生漢字だということに気づきます。孔子にとっては『心』という文字や、そしておそらく『心』という概念自体も、ちょっと前に生まれたばかりの新興概念だったのです」

ここで、著者はスティーヴン・ミズンの『心の先史時代』を参照します。 ミズンは、認知考古学の立場から、人間の心は3万年前~6万年前にできたと主張しています。彼は人間の心(マインド)をアーミーナイフにたとえ、ナイフやハサミやドラバーなどが入っているアーミーナイフのように、人間の心の中にもさまざまな要素が含まれていると述べます。そこで、人間の心には以下のような知能が備わっているとしました。

●技術的知能(石器、矢じり、プラモデルなどを作るとか)

●博物的知能(あそこにはマンモスがいるとか、いい女がいるぞとか)

●社会的知能(みんなでワイワイやった方が1人よりも楽しいとか)

ミズンによれば、もともと「知能が未分化」だった状態から、脳の中が「各要素の知能」に分かれていき、その要素の中でさらに進化したといいます。そして、もうこれ以上は発展できないという状態に至ると「脳のビッグバン」、「文化のビッグバン」を起こしたというのです。 このミズン説について、著者は以下のように述べています。

「さまざまな要素に分かれていた各知能にズドンと横穴が開いて、各知能間に流れができます。たとえば、石器を作っていた技術的知能に、博物的知能や社会的知能も加わってアートが生まれました。横穴が開いたことにより、知能間の各要素の間に連絡が生じ、流れがよくなる。ミズンの用語を使えば『認知的流動性』が生じます。『宗教』や『科学』が生まれる要素もできたのです。このビッグバンが起こったのが約6万年前で、それが心の誕生である、とミズンはいいます」

ミズンのいう心は原初的な心であり、わたしたちが普段、喜んだり、悲しんだりする心は、それよりも進化した心です。その進化した心の誕生について書いたのが、この読書館でも紹介したジュリアン・ジェインズの『神々の沈黙』です。著者は1920年生まれの心理学者で、1066年から1990年までプリンストン大学心理学部で教鞭を取り、大変人気の高い教授だったそうです。研究者としての初期は動物行動学、のちに人間の意識に関わる研究へとシフトし、1976年に本書を刊行しました。本書は、心理学、人類学、歴史、哲学、文学にまたがる他に類を見ない壮大な視野に立っており、刊行直後から多大な賞賛を集め、「20世紀で最も重要な著作のひとつ」と評されました。

動物行動学から出発し人間の意識の探求に踏み込んだジェインズは、楔形文字の粘土板や碑文・彫刻、ギリシャ叙事詩『イーリアス』『オデュッセイア』『旧約聖書』などの分析から、とてつもなく壮大な「意識の誕生」仮説を樹ち立てました。それは、人類の心は今からわずか3000年前に芽生えたものだというのです。心が誕生する以前の人間は右脳に囁かれる神々の声に従う<二分心><Bicameral Mind>の持ち主で、彼らこそが世界各地の古代文明を創造したといいます。やがて<二分心>は崩壊し、人間は文字と意識を得た代わりに神々は沈黙したというのがジェインズの仮説です。

3000年前というのは、ちょうど2500年前に活躍した孔子の時代の500年前です。著者の説と一致します。 ジェインズのいう<二分心>は、以下のように整理できます。

(1) 命令を下す「神」と呼ばれる部分

(2) それに従う「人間」と呼ばれる部分

著者はジェインズの図式を『論語』に当てはめて、以下のような2つの世界を示します。

「命」の世界・・・・・・運命、天命

「心」の世界・・・・・・心、意思

この二分法に基づいて、著者は以下のように述べます。

「『命』とは運命の命です。ジェインズの図でいえば、『神』の部分に近いでしょう。自分の力ではどうすることもできない、大きな力によって動かされている世界、それが『命』の世界です。それに対して、『心』の世界は、自分の意思の世界、自由意思の世界です。与えられた状況を、自分の力で切り開いて行こうとする世界、それが『心』の世界です。 『命』の世界は人類創生のころから遺伝子の中で綿々と受け継がれてきた古典世界です。しかしそれに対して、『心』の世界は、孔子や彼の同時代の人々にとっては、つい500年前に生まれた、できたてほやほやの新興世界だったのです」

第2章「『命』の世界」では、「儀礼身体」の説明が興味深かったです。

「儀礼身体」とは、神や祖霊に仕えるための特別な身体技法を可能にする体です。神や祖霊に仕えるには日常の体ではダメで、特別の声や特別の身体技法を可能にする「儀礼身体」が必要になります。たとえば、膝をつき頭をたれる絶対他力の姿勢である「跪坐」、あるいは「正座」は、その姿勢によって踵と骨盤底とが意識され、呼吸も意識も下に向きます。そして、その姿勢は神事の声を可能にします。神事の声とは、神に祈りを届けたり、何かを訴えたりするときの声です。現代では、能の謡や読経、あるいは祝詞などの中にその声が残っていると、著者は述べます。

著者は、神に訴えるための「心」以前の声、「命」の声が「歌」であり、「うた」なのだといいます。それは体の深奥からの呼吸によって引き出される声であり、そのような声を出すには、肺を包む肋骨周辺の筋肉や横隔膜、腹横筋だけでなく、骨盤底にある筋肉群やさらには足裏の筋膜をも使うような全身呼吸が必要となるそうです。『荘子』が「真人の呼吸は踵でする」と表現したような呼吸だとか。

著者は、能の「鏡の間」についても言及し、以下のように述べます。

「能には『鏡の間』という特別な楽屋があります。そこには大きな鏡が据えられていて、神霊に扮する者はここで面をつける。能では『面』は『おもて』と呼ばれます。この面こそが『おもて』の顔で、人間の顔が裏の顔になるからでしょうか。面をつけた顔をじっと見続けると、ふだんの自分の顔を忘れ、自分の日常の意識を忘れ、面、すなわち神霊に変容する。そしてそのまま舞台に出る。むろん芸能である能には、憑依や脱魂を避けるための技法が用意されているために、役者が精神の変調を来たすことはありません。しかし、古代の神聖舞踏においては舞人の精神の飛翔による憑依や脱魂が求められたに違いありません」

ちなみに、そんな異次元の精神状態になって舞い狂うさまを表した漢字が「異」で、面をつけて手足を開いて舞うさまを表しているといいます。

著者は「郷(饗)」という漢字に言及し、跪く二人が食器に向かう姿を表していると説明します。これは現代日本の宴会とは違うとして、述べます。

「日本のお祭りでも、お祭りが終わった後にする宴会、直会(なおらい)は重視されています。直会は、神事が終わったあとの打ち上げのように誤解されていますが、本来は直会までが神事です。キリスト教でも、パンとワインという聖体をいただく聖体拝領や聖餐の儀式があります。それと同じく神さまと人とがいっしょに飲み食いをする、共飲共食儀礼、それが直会であり、『郷(饗)』なのです。神事に参加したもの一同でお神酒を戴き、神饌をいただくことによって、神さまとも、そして共同体の成員全員とも一体化する重要な儀式なのです」

古代の通過儀礼は、この饗宴の前と後で人格が変容するように構成されているのです。

殷の時代、人々はただ運命に従っていました。しかし、周の時代になり、心が発見されました。人々は自らの運命を変えることのできる可能性に目覚めたのです。「心」は孔子が活躍する500年ほど前に生まれたばかりの新しい概念なので、人々はまだそれをうまく使うことができませんでした。その心の可能性を使い方とを人々に最初に示した人こそ孔子であったと、著者は述べます。そして、『論語』は世界初の「心の使用マニュアル」だったのです。

第4章「『詩』―叙情世界に本質は宿る」では、『詩経』について、著者は以下のように説明しています。

「『詩経』は中国最古の詩集で、それに載る詩は祭礼で歌われた古代の神謡がほとんどです。朗読をするための詩ではなく、歌うための詩なのです。中には神聖舞踏を舞うための歌もあるし、あるいは祝祭劇のための詞章と推測されるものもあります。 孔子の弟子たちは、ただ『詩経』を読むだけでなく、その中の詩を声に出して歌ったり、それに合わせて舞ったり、あるいは神聖劇を上演したりして、祭りの場に神を呼び招き、そしてさまざまな儀礼を執り行なったりしました。そういう舞や神聖劇や儀礼のための詞章集が『詩経』だったのです。ですから、詩の詞章もきわめて身体的なものが多い。それは日本の『古事記』も同じで、そのまま謡えば、自然にからだが動くように作られています。むろん能の謡もそうです。能ももともとは神霊や祖霊、そして精霊を呼び出して、交感儀礼をするための神聖劇だったのです。孔子の弟子たちは、能を舞うように『詩経』の詩で謡い舞っていたのでしょう」

儀礼と能の深い関係について、著者は以下のように述べます。

「神霊を呼び寄せる『凡』、予祝儀礼である『灌礼』、神と共同体との『饗礼』、人と人とを結びつける『婚礼』、それらは詩によってなし得る、そう孔子はいったのかもしれません。 というと思い出すのは、またまた能の謡です。 近頃は『能の謡なんて生まれてから一度も聞いたことがない』という人も多いのですが、少し前までは結婚式で謡われる『高砂や』くらいは誰でも知っていました。それは教養というよりは、謡が社会生活に必要なものだったからなのです。神前結婚式ですら一般的になったのは戦後です。それまでの、共同体の人々と執り行なわれる通過儀礼としての結婚式では『高砂や』がなければ始まらなかった」

結婚式だけではありません。著者によれば、少し前の日本には「指図人」と呼ばれる儀礼執行者がいたそうです。彼らは、さまざまな儀式や儀礼を指示し、それらを「謡」を中心に実行していたといいます。謡には儀式を進行させ、人を変容させるという力があったからでした。著者は「儀式は、本来は通過儀礼です」と定義し、以下のように述べます。

「たとえば成人式の前と後では人格が変容する。人格だけではなく、身体も変容します。つらい仕事に対したとき、『つらいからやめる』という<子どもの身体>から『つらいけど続ける』という〈大人の身体〉へと変容する。その変容を助け、促すのが儀礼です」

続けて、著者は以下のように儀礼について述べます。

「結婚式もそうですし、就職に際しての入社式だってそうですし、お葬式もそうです。その式の前と後では人は変容します。しかし、変容といったって、そんなに簡単にできるわけではありません。ただ籍を入れて結婚したって、同棲時代と何も変わらない。したいことはしたいし、したくないことはしたくない。それが人間です。そこで必要にナルのが儀礼なのです。それもただお金をかけて派手に行なう結婚式ではなく、人格の変容を促すような本物の儀礼が必要であり、その儀礼には謡や詩が不可欠なのです」

第5章「『礼』―魔術とマニュアル」は、「礼」の正体を明らかにします。 『論語』の泰伯2には「子曰く、恭(きょう)にして礼無ければ則(すなわ)ち労(ろう)し、慎(しん)にして礼無ければ則ち葸(し)し、勇にして礼無ければ則ち乱(らん)し、直にして礼無ければ則ち絞(こう)す」とあります。 意味は、「先生がいわれた、『うやうやしくしても礼によらなければ骨が折れる。慎重にしても礼によらなければいじける。勇ましくても礼によらなければ乱暴になる。まっ直ぐであっても礼によらなければ窮屈になる』」(金谷治訳)となります。 ここでは、相似通ったものを並べて、礼があるものとないものを以下のように比較します。

恭 → 礼がないと → 労(心労)になってしまう

慎 → 礼がないと → 意(考えすぎ)になってしまう

勇 → 礼がないと → 乱になってしまう

直 → 礼がないと → 絞になってしまう

初めて「※」がトリプルでつきました!

初めて「※」がトリプルでつきました!

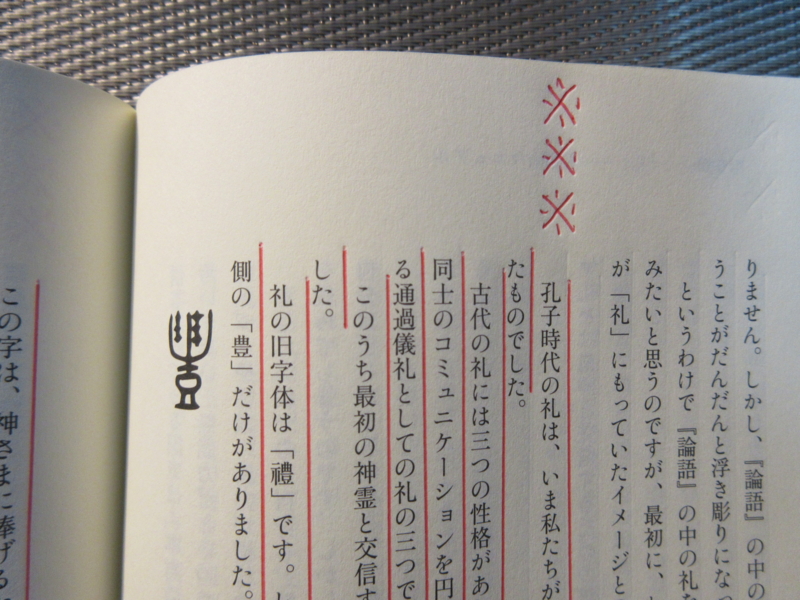

著者によれば、「礼」は2つの心的態度の間にあるブラックボックスです。 一見すると似ている態度や感情が、「礼」というブラックボックスを通過するかどうかで、まったく違ったものになる。礼があれば徳目になる心的態度が、礼がなければ一転して自他を苦しめるものになってしまうのです。 さて、古代の礼には3つの性格がありました。以下の通りです。

(1)神霊と交信するツールとしての礼。

(2)人間同士のコミュニケーションを円滑にし、人を動かすための礼。

(3)自他を変容させる通過儀礼としての礼。

最初の神霊と交信するツールとしての礼は、諸星大二郎の名作『孔子暗黒伝』で描かれているシャーマニズムとしての礼です。 この礼は、「禮」という漢字を生み出しました。「禮」は礼の旧字体ですが、甲骨文にも金文にも「禮」という字はないそうです。右側の「豊」だけがありました。よって、「豊」がそのまま「禮」なのです。この字は、神に捧げるために神饌を台(=豆)の上に置く形をしています。台の上には玉や禾穀などの供物が置かれました。また「豊」に「酉(酒)」をつけると「醴酒(れいしゅ)」という酒を表す漢字ができました。甲骨文や金文では「豊」は、祭りに用いられる酒である「醴酒」という意味にも使われます。この酒は古代インドの神酒ソーマのように、祭祀において高揚感や幻覚作用をもたらす力があったと考えられます。このように、幻覚酒である醴酒や供物を捧げて、神や先祖の霊と交信することが「礼」の原義でした。

神霊との交信は、最初は神の言葉を聞くことから始まりました。「示」の台の上に置かれる生贄は神意を問うためのものです。醴酒も、神の言葉を聞くためにエクスタシー状態になるためのツールでした。著者は述べます。

「生贄や醴酒を酷使したさまざまな儀式を通じて、人は神の言葉を聞き、やがて、人間の祈りを神に届けようという欲求が生まれ、そこに神霊とのコミュニケーションが生まれます。うまくいくことも、いかなかったこともあったでしょう。気の遠くなるほどの長い年月をかけた試行錯誤ののちに、もっとも効果的に神と交信する術を記憶するようになり、その技法の集大成が伝承としての『礼(禮)』として定着していったと思われます」

ここにも「※」がトリプルでつきました!

ここにも「※」がトリプルでつきました!

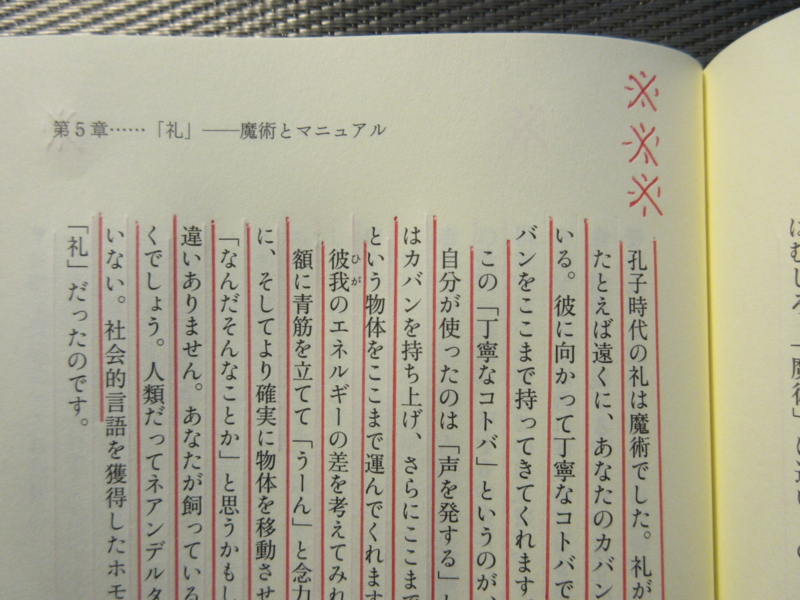

そして、本書の白眉は、「魔術としての礼」に言及した以下のくだりです。

「孔子時代の礼は魔術でした。礼が魔術だということを身近な礼で説明しましょう。たとえば遠くに、あなたのカバンがあって、それを取りたいとします。その近くに知人がいる。彼に向かって丁寧なコトバで『それを取っていただけますか』という。すると彼はカバンをここまで持ってきてくれます。 この『丁寧なコトバ』というのが、ひとつの礼です。自分が使ったのは『声を発する』という非常に微小なエネルギーだけです。しかし、友人はカバンを持ち上げ、さらにここまで運ぶという膨大な運動エネルギーを駆使して、カバンという物体をここまで運んでくれます」

続けて、著者は「魔術としての礼」について述べます。

「彼我のエネルギーの差を考えてみれば、礼はまさに魔術だといえるでしょう。額に青筋を立てて、『うーん』と念力を使って物体を動かす練習をするよりは、ずっと簡単に、そしてより確実に物体を移動させることが可能なのです。『何だそんなことか』と思うかもしれませんが、最初にこのことを発見した人は驚いたに違いありません。あなたが飼っている猫が、近所の犬に対してそんなことをやっていたら驚くでしょう。人類だってネアンデルタール人のときには、こんなことはしていなかったに違いない。社会的言語を獲得したホモサピエンスに至ってはじめて獲得した魔術、それが『礼』だったのです」

著者は「自他を変容させる通過儀礼」としても、礼について述べています。

「『人を動かす力』、『神霊と交信する力』としての礼は、社会の中では自他を変容させるための通過儀礼として発展していきました。現代でもそれは、結婚式や入学・卒業式・成人式などのさまざまな儀礼として残っています。孔子は自分の子である伯魚に『礼を学んだか。もし礼を学ばなければ立つことができない』と言いました。『論語』の最終章にも『礼を知らなければ立つことができない』とあります。礼は『立つ』ために不可欠なものなのです。『立つ』とは自立です。生まれてすぐに立つことができない人間は、依存的な存在です。その依存性を抜け出し、自立するための必要なのが『礼』なのです」

自立には2つの段階があり、1つは大人になる段階。もう1つは自分の意志で未来を切り開く人間になる段階です。「礼」は1つめの段階の自立を促すとして、著者は述べます。

「少し前の社会には、ほとんどすべての社会成員が、この段階を経ることができるように、通過儀礼がシステムとして残されていました。あるいは日常生活の中でも、さまざまな機会で礼が教えられてきました。 しかし、戦後の日本は効率性を重視し、そのような礼をむしろ古くさいものとして軽視したり、あるいは『大人なんかになりたくはない』という若者文化を(大人が)流行らせたりして、礼を排除してきたために、大人の身体性、精神性を獲得した人は極端に少なくなりました。大衆だけでなく、政治家や経済人の中にも大人は少なくなりました。日本はいつの間にか子ども中心の社会になったのです」

自立の第2段階は、自分の意志で、自分の未来を切り開いていく人間になるための段階です。著者によれば、これが『論語』のいう「心」の段階で、この段階を経た、あるいはそれを目指す人を、孔子は「君子」と呼んだのではないかと推測しています。いわば、「君子」とは超「大人」、進化したスーパー「大人」だったのでしょう。 さて、「君子」といえば、理想のリーダーとして語られることが多いです。 理想のリーダーといえば、なんといっても「王」でしょう。

著者、古代の王について言及していますが、殷の王を「予祝する王」であったとし、さらに以下のように述べています。

「予祝とは、未来の豊饒を『予(あらかじめ)祝し』てしまうことによって、その豊作を神に約束させてしまうことをいいます。そして、そんな力を持ったのが『予祝する王』です。未来をあらかじめ祝す、そんなことができる人は『人』ではなく、『神』です。 日本の天皇も予祝する王であり、大嘗祭という儀式によって人である皇太子は『現人神』である天皇に変容します。古代中国の上帝祭祀も、王が『予祝する王』、すなわち神と一如となるための、日本の大嘗祭にあたる儀式だったのでしょう」

そして、著者は「主語のない人」として、以下のように述べています。

「古代においては『如』、すなわち神の実在を実現するためには生贄を屠ったり、神酒を使ったりという極めてプリミティブな方法が取られていました。それをソフィスティケートしたのが『礼』です。しかし、いくら洗練していっても、その中に古代の精神は残ります。 古代祭祀で重要なのは<自分>の意識を一度崩壊させてしまうことでした。酒や生贄や音楽や色や、そして人牲すらも使って個人の意識をかなぐり捨てて、上帝と一体化しようとします。礼でも同じです。自分を捨てて、相手になり切る、相手と一体化するのです」

続けて、著者は以下のように述べます。

「そこで大切なのは、<私が>という主語を放棄することです。古代祭祀では、人は跪き、謡い舞い、エクスタシー状態になり、<私が>という主語を放棄しました。<私が>という主語をなくすことによって、王は上帝に憑依される人間となるのです。『空洞』の人です。 私が、私が、と思っている限り『如』は実現できません。人と接したとき、自分の主語を放棄し、その場の主語を自分以外にしたときにはじめて『如』も、そして『恕』も実現されます。 孔子は『述べて作らず』(述而1)といいます。『述』とは、古人の言動をなぞるという意味です。孔子は『古人のいった通りを行なったり、話したりしているだけで、創作などはしない』というのです。孔子も<私は>という主語をなくそうとしていた人なのです」

もともと孔子の「孔」とは空洞という意味です。 「孔子」とは「空洞の人」ということになります。 この読書館でも紹介した鎌田東二氏の著書『世阿弥』では、洞窟について言及し、以下のように述べられています。

「人類にとって最初の『身心変容技法』と呼べるものは『洞窟』内で起こり、そこで保持されてきた。この『洞窟』こそが人類の『変身・身心変容』を可能にする原空間にほかならなかった。そしてそれは人間が生まれ出てくる『母胎』や『産道』のメタファーとも見立てともなる空間であった。そこで、『洞窟』は、神話や儀礼において人類の原型的『身心変容』空間として繰り返し物語られ、装置化された。日本神話で語り継がれてきた『天の岩戸』や能舞台における『鏡の間』もそうした『身心変容』を可能にする原洞窟の再現である、と推論したのであった」

わたしも「儀式も神話も哲学も芸術も宗教も、すべては洞窟の中から始まった!」と思っていますが、孔子の正体である「空洞の人」とは自身を「変身・身心変容」を可能にする原空間と化すことにほかならないでしょう。 孔子とは、なんと、洞窟人間だったのです! 儀式の生まれた空間である洞窟化することによって、孔子は大いなる「礼」を認識し、さまざまな儀式を再生産していったのかもしれません。

本書を読んで、わたしは「礼」の本質を再確認した気がします。「※」マークをトリプルでつけた本は初めてです。しかも、2箇所も! 古代中国文字に対する豊かな知識から、この驚くべき書が生まれたわけですが、その根底には白川静の学問的遺産がありました。本書を読んで、わたしは白川静の漢字の本を読み直したくなりました。