- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.04.14

『世阿弥』鎌田東二著(青土社)を読みました。 「身心変容技法の思想」というサブタイトルがついています。 この読書館でも紹介した『世直しの思想』と並ぶ、宗教哲学者である著者の集大成的な作品です。今夜、東京で著者本人にお会いしますので、この日に間に合うように急いで書評を書きました。

本書の帯

本書の帯

本書の表紙カバーには能面のヴィジュアルが使われ、帯には「光芒一閃!」「秘された偉人の思想を現代によみがえらせる」「『身心変容』というキーワードから、日本精神史における世阿弥の急進性と革新性を考究し、現代にまで続く思想の系譜をたどる。満を持してはなたれる一大世阿弥論」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序章「中世の再発見―スパイラル史観と現代大中世論」

第一章 世阿弥の冒険

第二章 大和の国の祭礼と申楽と細男の舞

第三章 身心変容技法の起源としての洞窟

第四章 身心変容技法の展開

第五章 身心変容技法としての歌と剣

第六章 芸術・芸能とシャーマニズム ―柳宗悦「神秘主義」論と岡本太郎「シャーマニズム論」

第七章 神話的時間と超越体験 第八章 トランス身体の探究 ―宗教における行と身体

終章 世阿弥力顕現 ―臨機応変力の探究と練磨

「注」

「あとがき」

「参考文献」

「初出一覧」

序章「中世の再発見―スパイラル史観と現代大中世論」の冒頭から、シビれる文章が登場します。以下の通りです。

「能を観るたびに驚嘆する。この抽象性は何だ! と。こんなアヴァンギャルドがあっていいものか! と。これほど過激に断捨離・削除の美学を徹底した演劇は演劇史上皆無だった! と。この極度の抽象性を楽しめた室町文化の教養の高さは半端ではない! と。ただただ、凄い! と感嘆するのみである」

主著『風姿花伝』をはじめ、世阿弥の能楽理論書はすべて秘伝・秘書です。それについて、著者は以下のように述べます。

「実に戦略的であり、リアリスティックだ。『秘すれば花』などという世に知られた言説も、単なる神秘主義ではない。徹底リアリズムである。それは、一種の『恋の駆け引き』や『言語ゲーム』のように、不在や非在や秘在や隠在を絶妙に組み合わせながら成り立っている」

徹底したリアリズムを実践した世阿弥について、著者は述べます。

「この稀代のリアリストが、しかし、三代将軍足利義満の五男の六代将軍足利義教に見放されてからは、そのリアリズムの対極であるかのような神秘主義や象徴主義に振れていく。というよりも、もともと世阿弥の中に内蔵されていたエゾテリックな感覚が禅の言説や踊念仏などの密教性を孕んだ念仏に触発されながら頭をもたげていったと言った方がよいかもしれない」

そして、著者は本書にかける意気込みを以下のように述べています。

「本書『世阿弥』は、そんな世阿弥のラディカリズムの一端を現代に再現し再発見し再布置化するようなパースペクティブ(遠近法)の中に置いてみたい。その際のキーワードは、『身心変容』、あるいは『身心変容技法』、もしくは『ワザ学』と『超越』である。そもそも、演技とは自己を変えることである。それまでの自分とは違った形態や行動や雰囲気にシフトすることである。『変容・変態・変身』。英語で言えば、『トランスフォーメーション(transformation)』や『メタモルフォーゼ(metamorphose)』。それがどのように発生し、コントロールできるか。世阿弥はその問題に真正面から格闘している。そこから多くを学びとりたい」

さて、現代日本は「無縁社会」などと呼ばれます。 もちろん否定的な意味で使われており、わたしなどは「無縁社会を乗り越え、有縁社会を再生しよう!」とつねに訴えています。しかし、故網野善彦は『無縁・公界・楽―日本忠誠の自由と平和』(平凡社、1978年)の「無縁」論で、「無縁」概念を「自由」や「公界」と「楽」と絡めつつ、その積極的肯定的意味を掘り起こしました。

著者は、その網野的な観点を敷衍して次のように述べています。

「中世社会においては、それまでの律令体制的な社会的『縁』から『自由』になって『法外』な活動を展開することが可能となる。それは確かに、一方では、社会秩序の混乱であり戦乱でありアウトローであり社会破壊である。だが、もう一方では、活動の『自由』と『新縁の構築』を生み出す社会改革となる。そうした『新縁の結び方』を創出・提唱したのが、葬犠に関わった遁世僧や法然や親鸞や一遍などの念仏僧や日蓮や道元らのいわゆる『鎌倉新仏教』や唯一宗源神道を提唱した吉田兼倶であったといえる」

続けて、著者は「無縁」について以下のように述べます。

「とすれば、『無縁』にも、消極的無縁と新しい縁の構築=新縁結びにつながる創造的・積極的無縁があるということになる。網野が洞察した『自由』と『新縁結び』に連動するような『無縁』の一面もしっかりと見通しつつ、『無縁社会』を捉え直し、中世や現代の社会相(層)を考えなければならない」

では、中世における「自由」民とはどのような存在だったのでしょうか。 著者は、以下のように述べています。

「中世『自由』民は、同時に、『無縁者』、つまり、故郷を失い、家族を喪い、どこにも行き場のないホームレス自由民でもあり、中には不治の病に冒されている病者も多くいたが、しかしそんな『無縁』や『無常』や『自由』の中から新しい救済や安心を生み出す鎌倉新仏教や鎮魂の芸能としての『申楽』(能)や茶道や華道が生まれてきた」

中世の「無縁社会」からそのような芸能や芸術が誕生してきたのだとしたら、現代の「無縁社会」からは何が生まれるのでしょうか。わたしは、わが社が推進している「隣人祭り」や「グリーフケア」に、新しい文化の誕生を予感しています。

「ムーンサルトレター」第111信より

「ムーンサルトレター」第111信より

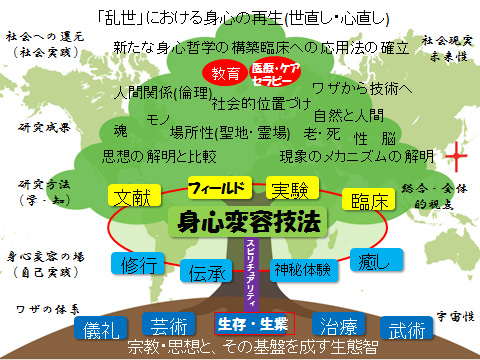

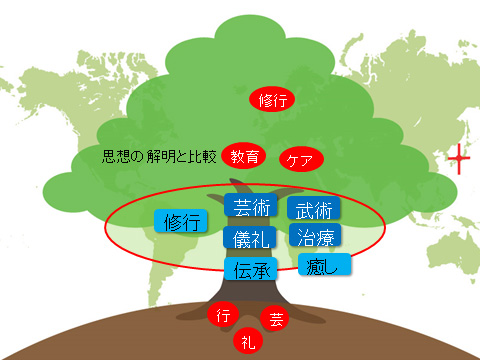

本書のサブタイトルは「身心変容技法の思想」です。 「身心変容技法」とは何か。著者によれば、「身体と心の状態を当事者にとってよりよいと考えられる理想的な状態に切り替え変容・転換させる諸技法(ワザ)」をいうそうです。古来、宗教・芸術・芸能・武道・スポーツ・教育などの諸領域で様々な「技法」が編み出され、伝承され、実践されてきました。本書は、この「身心変容技法」を文献・思想研究、フィールド研究、アクションリサーチを通して捉えたものです。

「ムーンサルトレター」第111信より

「ムーンサルトレター」第111信より

わたしの主な関心領域である「宗教儀礼」「イニシエーション」「祭り」などもその1つですが、「身心変容技法」としてもっとも一般的な技法は「調身・調息・調心」という言い方に見られるように「呼吸法」です。もちろん、日本の芸能・武道における「重心」(腹や腰の入れ方・あり方)も重要です。そして、スーフィーダンスのような回転やジャンプ(跳躍)、足踏み、首振りなども身心変容技法として重要となります。

第一章「世阿弥の冒険」では、本格的な世阿弥論が展開されます。 能の心得がないわたしとしてはじゅうぶんに読みこなせたとは言えませんが、能の楽器である「能管」のルーツともいえる「石笛」についてのくだりに興味を抱きました。 縄文時代中期の青森県三内丸山遺跡や千葉県曽谷貝塚や石川県能登半島の真脇遺跡などのいくつかの遺跡から「石笛」と呼称される天然石でできた穴の開いた石の笛(と考えられるもの)が出土しています。20歳の頃に大本教の教祖であった出口王仁三郎の伝記を読んで石笛の存在を初めて知り、曽谷遺跡から出土した國學院大學考古学博物館所蔵の石笛3個を実際に吹いてみたという著者は、1990年の夏以降、石笛を吹き続けています。

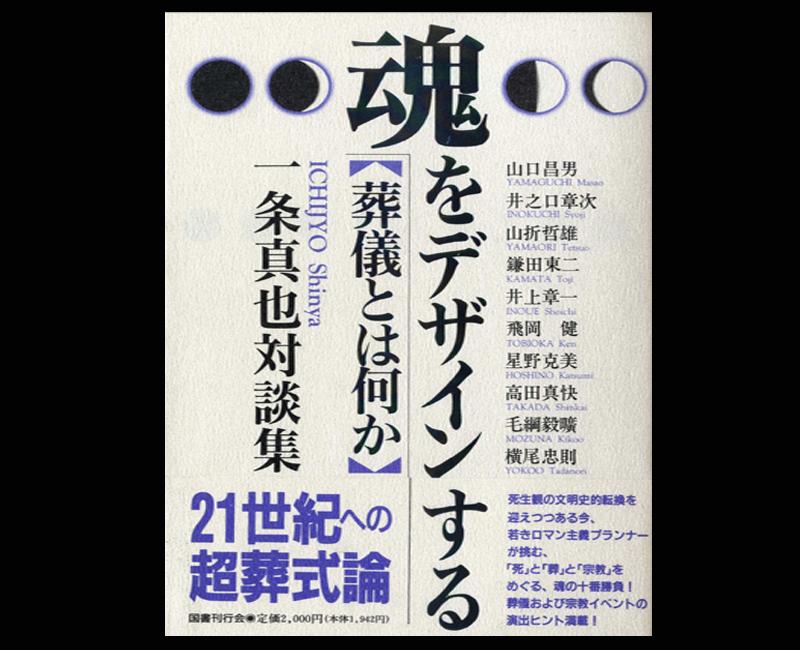

著者との対談が収められた『魂をデザインする』

著者との対談が収められた『魂をデザインする』

わたしも著者が石笛を吹いている姿を何度も見たことがありますが、「ピーッ」という高い音を初めて聴いたとき、思わず「マグマ大使の笛みたいですね」と言ったことがあります。それは著者との初対面となる1990年の11月のことでしたので、著者が石笛を吹き始めた直後ということになります。その様子は著者はとの対談が収められている拙著『魂をデザインする』(国書刊行会)にも掲載されています。

石笛を吹く著者

石笛を吹く著者

著者は、この石笛について以下のように述べています。

「演奏者としての直覚では、笛を吹くことのできる者は、それも相当に笛に習熟した者ならば、天から吹いてくる風が洞窟に入って音を鳴らすのを聴いて、それと同様のことをミニマムな形で再現できるはずだという確信を必ず持つ。そうした直観的な連想をいつか必ず誰かが抱く。そして天然に穴の開いた石を見つけた時、その穴に息を吹き込み、音が鳴るのを確かめる。それは『魔法』でも『呪術』でも何でもなく、ほとんど自然界の必然である。縄文石笛奏者はおそらくそうした自然観察者の1人であったに違いない。それは呪術でも科学でもなく、ただただ自然に寄り添う道でありワザである。そしてそのただの自然に寄り添う道こそが同時に実に魔術的でも呪術的でもあったわけである。そして次に人工的に翡翠などに孔を穿って作ることになる」

続けて、著者は石笛の音が創り出す世界について述べます。

「縄文の石笛の音の世界は『神秘』である。なぜなら、そこには不思議な妙なる倍音と人間が感知できる範囲を超えた高周波が発生しているからである。倍音は感知できる。高周波もある範囲で感知できる。しかしそれ以上の周波数の、つまり人間の感覚バンド(帯)を超えた周波数が発せられている。洞窟内の響きにおいては、感知できない範囲の低周波が鳴り響いていてそれが身体の皮膚や内臓に至るまでの全細胞に刺激を与える」

それでは、その石笛は何のために演奏されたのでしょうか。 著者は、その理由について以下のように述べています。

「自然界のパワーと感応するためであったり、自然界のエネルギーの源である神霊や動物や、また死者の霊魂を呼び出したり、鎮撫するためであったと思われる。また、狩猟時の意識の高揚や集中や祈りや合図として用いたかもしれない。その用途は特定できない。 が、ここであえて直観的に言えば、まず第1に、自然の力の模写と再現と、またその力の活用のために用いられた。つまり、自然界の物理的かつ霊的力(モノ的力)の活用である。第2に、それによって自分自身の身心を調整し、エネルギーの流れをコントロールし、集中力を高めたり、意識の高揚を図ったり、活力を喚起したりし、第3に、死者との交信の回路を開くために用いたと推測する。このように、自然界や異界(霊界)との回路を開き、交信し、力の流入・流出を図るツールとして用いられたのではないか」

その石笛の独特の歪みのあるサウンドが、能管に受け継がれました。こうして、能管に「ひしぎ」という、独特の高乱下する乱調な音色と響きの演奏法が生み出されたのです。それは石笛の響きにその起源を持つことを著者は力説します。

縄文時代から存在し、その響きが能管に継承された石笛は、江戸時代後期の国学者・平田篤胤によって再発見され、やがて神道の儀礼の中で再布置化されてゆきます。著者は、以下のように述べています。

「平田篤胤の『天の磐笛』の発見により、古代のワザヲギ的呪術世界が一挙に身近なものとなってきた。平田篤胤は本居宣長とまったく異なり、神秘不可思議なワザや死後の霊魂の行方に強い関心を持っていた国学者であった。天狗界に出入したと名乗る仙童寅吉を調査したり、生まれ変わりを告白した勝五郎少年にインタビューしたり、稲生平太郎少年が毎夜毎夜妖怪の襲撃に対面した記録をまとめ、また密教呪術や道教呪術の書や暦や卜占や言霊や神代文字の著作を表わすなど、霊学的国学といえる独自の国学・古道学・神道学を展開し、神道や国学の秘教的側面を掘り下げた重要な思想家である」

その平田篤胤の流れの中から、近代に「霊学」や「民俗学」と呼ばれる学問が展開していきます。そして、その神道「霊学」と呼ばれる学統では、神懸りになる方法として石笛の演奏が用いられているのです。ここでは、石笛の音は神懸りを誘引する不可思議な霊力を持つものと考えられているとして、著者は以下のように述べます。

「もともと、本田親徳が再興した帰神法では、『審神者』が石笛を奏して、その玄妙なる音の響きによって神主を神懸かりの状態に導き入れるというものであった。次に、その本田親徳の弟子である佐曽利清が、時計の音を聴くというだけの簡単至極の修法で数千人の病苦の者を救うというワザを開発した。それを受けて、友清は『音霊法』をさらに霊学的に整備した。友清は、音霊法には『保健治病といふ方面に奇験がある』と主張し、疲労回復、治病、保健衛生、悪習の矯正のほか、他者に対しても有効に作用すると述べている。 友清にとっては、音霊法とは何よりも世界の一切万象を清めようとする浄化の技術なのであり、神道的な表現ではそれは浄化儀礼としての『禊』である。その禊にも表と裏の二義があると友清歓真は『天行林』の中で指摘する。通常の禊すなわち表の禊が水による禊であるのに対して、幽祭の禊すなわち裏の禊は音霊による禊であるという」

新興宗教「神道天 行居」の創設者であり、神道霊学の理論家としても知られる友清歓真は、あの三島由紀夫にも多大な影響を与えたとされています。彼は神道の「言霊(ことだま)」思想をさらに進めて「音霊(おとだま)」思想を打ち出しました。著者は述べます。

「友清の音霊論の重要な点は、身心および世界浄化としての音霊と笑いを結びつけ、音霊と天の岩戸開きとを関連づけている点である。友清は、音霊によって世界の暗黒を解き放ち、光明をもたらすと主張する。それは音による世界浄化であり世界改造である」

続けて、著者は以下のように述べています。

「記紀神話において、暗黒の世界は天の岩戸に隠れた太陽神天照大神の復活によって元の光の世界に蘇るのだが、その蘇りを引き出すきっかけとなったのは祭りである。より直接的には、天宇受売命の神懸りの舞踊とそれを見た神々の笑い声が引き金になった。つまり、笑いの大音声がきっかけとなって天の岩戸開きが成就した。ということは、笑いとは、それ自体、自然の音霊法の修法ともいえるものだということである。すなわち、笑いには清めの力や生命力の強化・更新の働きがあるということである」

第二章「大和の国の祭礼と申楽と細男の舞」では、著者は再び中世について以下のように述べています。

「中世という時代ほど、『霊』とか『霊性』という言葉が横溢した時代はない。仏教家や神道家が作り上げた論書の中に、『霊智、霊覚、霊徳、霊通、霊応、霊号、霊経、霊宗、霊宝、霊璽』などなどの言葉が氾濫するのだが、この『布留』の中でも、『霊仏・霊社・霊地・霊剣』なる言葉が印象深く謡われていることに注意したい。中世は霊性的変革期であった。そんな時代の特質を、鈴木大拙は『日本的霊性』の覚醒の時代と捉えた」

続けて、著者はずっと唱えてきた「現代大中世論」を以下のように展開しています。

「わたしは元号が平成となった27年以上前から『現代大中世論』を主張しているが、それは、限界集落を抱える地域共同体やコミュニティの崩壊、家族の絆の希薄化、知識や情報の揺らぎと不分明、『葬式は要らない』とか『無縁社会』と呼ばれるような先祖祭祀や祖先崇拝などの観念や紐帯や儀礼が意味と力を持たなくなった状況下、あらゆるレベルでチ縁が崩落し、新たな効果的な再建策やグランドデザインを生み出せないでいるのが今日的状況であってみれば、現代は中世的カタストロフィーの拡大再生産の時代であるということもできよう」

この著者の発言には、わたしもまったく同感です。わたしも、「葬式は、要らない」や「無縁社会」などをカタストロフィー、すなわち亡国のキーワードであると思っていました。そのようなところへ、2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。「葬式は、要らない」「無縁社会」といった妄言は、M9の大地震が粉々に砕き、大津波が流し去ってしまった観がありました。遺体も見つからない状況下の被災地で、多くの方々は「普通に葬式をあげられることは、どんなに幸せなことか」と痛感したのです。やはり、葬式は人間の尊厳に関わる厳粛な儀式であり、遺族の心のバランスを保つために必要な文化装置であると確信します。このような問題について、わたしのブログ記事「無縁社会シンポジウム」で紹介した2012年1月18日に(一社)全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の主催で開催された「無縁社会を乗り越えて~人と人の”絆”を再構築するために」というシンポジウムで活発な議論が繰り広げられました。このシンポには著者もわたしも出演しましたが、わたしのブログ記事「無縁社会シンポジウム報道」のように、各種メディアでも報道されました。その内容は、『無縁社会から有縁社会へ』(水曜社)として単行本にもなりました。

しかしながら、そんな「乱世」に能楽(申楽)や華道や茶道などの芸能・芸道が新展開したわけです。著者は以下のように述べています。

「『乱世』という破壊的・破局的時代はまた新文化創造の時代でもあった。そこにおいて『心の道』とは、中世人の求める救済を端的に示すものであった。実際、中世に『熊野観心十界曼荼羅図』と呼ばれる図絵が作られるが、その図絵の中心には『心』の1文字が鮮やかに記され、上部には極楽浄土、下部には地獄、最上部には生老病死と春夏秋冬が重ねあわされた人生の坂道が半円状で描かれた。つまり、中世は『霊・霊性』の探究の時代であると同時に、『心の探究』の時代、真剣に『安心立命』を求めた時代だったのである」

この平成の「乱世」においても、わたしたちは亡国のキーワードを唱えるだけでなく、新文化を創造しなければなりません。それが、とりもなおさず著者がめざす「楽しい世直し」につながることと思います。

能は「身心変容」のワザヲギである!

能は「身心変容」のワザヲギである!

著者は謡曲「絵馬」を取り上げ、後段の「神楽」とアメノウズメについて言及します。まず、「神楽」について以下のように述べています。

「『神楽』とは『かみくら』、すなわち『神の・座・蔵・倉』の縮約である。それは、演劇的な所作によって、日本人が『カミ(神)』と呼び慣わしてきた存在を招き入れる座・蔵・倉を作り上げる行為である。つまるところそれは、神の顕現・示現を実現する技芸にして神懸り的芸能パフォーマンスである」

また、鎮魂・神楽の元祖とされるアメノウズメについて述べます。

「アメノウズメはサルタヒコと結婚し夫婦になったと伝承され、その子孫は猿田彦の名前を採って『猿女』氏を名乗り、神事と芸能を司る祭司一族になったとされる。道祖神もこのサルタヒコとアメノウズメのペアとされ、それが陽石(男根形)と陰石(女陰形)で表現され、境界・魔除け・豊饒などが表象されている。言うならば、『神楽』とは、エッジのワザヲギである。神と人、天と地、人と人、あらゆる境、境界をつなぎ、結び、そこにエナジーを通わせ通す宇宙的『お通し』のワザヲギ」

本書の白眉は第三章「身心変容技法の起源としての洞窟」です。 日本を代表する宗教研究者である著者は、宗教的場所論と宗教的人間論をつなげた宗教的身心論として「身心変容」と「身心変容技法」を定位することを提唱し、以下のように述べています。

「そもそも人類史において、『身心変容』がいかなる『場所』で生起したかという問いを立ててみたい。そのような『場所』は自然空間か人工空間のいずれかに分類できる。その自然空間の代表的な場所が『山・川・森・海』であり、人工空間の代表的な場所が『神社・仏閣・教会』などであろう。 それら『山・川・森・海』などの自然空間であろうが、『神社・仏閣・教会』などの人工空間であろうが、そこに共通する『身心変容』を引き起こしやすい自然・人工空間として、『洞窟』ないし『洞窟的空間』を措定する。その『洞窟』ないし『洞窟的空間』から『身心変容』および『身心変容技法』を見ていくことによって、それが引き起こされる環境の中からより『身心変容技法』の根幹にあるものとそのヴァリエーションを相対的かつ総体的に捉えていくことができるだろう」

ここで、著者は以下のように途方もないことを述べます。

「ここで大胆な推測を述べる。人類にとって、最初の『身心変容技法』と呼べるものは、『洞窟』内で起こり、そこで保持されてきた、と。『洞窟』こそが、人類の『変身』を可能にする原空間にほかならなかった、と。そしてそれは、人間が生まれ出てくる『母胎』や『産道』のメタファーとも見立てともなる空間であった、と。さらにそれは、神話や儀礼や演劇などにおいて、人類の原型的『身心変容』空間として繰り返し物語られ、表現され、装置化された、と。日本神話で語り継がれてきた『天の岩戸』や能舞台における『鏡の間』も、そうした『身心変容』を可能にする原洞窟の再現である、と。こうして、生命孵化器としての洞窟、身心変容誘発空間としての洞窟、原宗教と原芸術の発生場としての洞窟が人類文化史上に立ち上がってくるのである」

日本神話のハイライトは「岩戸開き」です。 その舞台となった「天岩戸」とは何か。著者は述べます。

「そこは、岩戸で塞がれた洞窟である。そのために、日の女神の神体から光が発せられなくなり、暗黒の世界となったとされる。アマテラスが籠ったこの『天岩戸』とは、イザナミの赴いた黄泉の国と同様、一種の影の国、死の国である。この世界とは異なる別世界・異世界であり、『岩戸』という仕切り・境界により断絶されている。この『岩戸』の内と外との間には明確な断絶があり、両者の交通・往来はない。つまり、光の神アマテラスは、ここで、一転して、闇の神、不在の神となった。そして、この世界に闇と不在をもたらすのが『天岩戸』という洞窟なのである」

そして、著者は「祭り」や「儀式」の発生についても以下のように述べます。

「『神楽』という芸能的要素を交えて神々の御霊を慰め、怒りや崇りを鎮める所作、それが祭祀の原型であり、それが『天岩戸』という洞窟の前で行なわれた神々の祭り・儀式なのである。このような日本神話の記述からすれば、『天岩戸』という洞窟空間は死と再生という両極のはたらきと運動をもたらす両義的空間であり、墓場にして産屋、死と生の融合不可分の原初空間と言えるであろう」

また、著者は「面白・楽し」という言葉について言及します。『風姿花伝』第四神儀篇の冒頭では「申楽」を「神代の始まり」の中に見て、世阿弥が「神楽」の始まりが「(天照)大神の御心をとらん」とすることであったと記しています。そのために「神楽」や「細男」などの芸能が始まったと主張しているのですが、それらの芸能の根幹には天照大神の光に照らされて「神たちの御面、白」くなったことが明確に記されています。「面白」とは、再生初源の開放時に、神の神聖な光が射してきて、それに照らされて、顔の面が白くなることを意味したのです。そして、「楽し」とは、光を受けて体が自然に踊りスイングすることを意味しました。

著者が「面白」に!

著者が「面白」に!

著者は、さらに「面白・楽し」について述べます。

「このような『面白・楽し』の開放状態を実現するのが『祭り』であり『神楽』であり『芸能』である。したがって、『神楽』とは、神々と共に、草木までが一緒になって震え歓ぶ歓喜の時間である。そういう行為と状態を、古語で『タマフリ(鎮魂)』とも『ワザヲギ』とも言った。『タマフリ』とは魂を奮い立たせると同時に、魂を鎮めること。『ワザヲギ』とはその魂を招き寄せ、エンパワーメントしていくことである。こうして、『祭り』のワザが発現し、それが芸能の起源となったのである」

「能」は「神楽」の精神を引き継いだ!

「能」は「神楽」の精神を引き継いだ!

能=申楽には、憑霊現象という「身心変容」や「身心変容技法」が演劇・舞踊的な様式の中で表現されている。これが著者の主張です。著者は以下のように述べています。

「世阿弥が大成した能=申楽は、このような『身心変容』を重要な主題とした芸能であると言えるが、その本質は先に述べたように、『神楽』の精神を引き継いだ芸能であるというところにある。そしてその特徴としては、『面』を用いることと、舞台空間に『橋掛り』という、舞台と『鏡の間』をつなぐ通路が構造化された点が挙げられる。 演技者はその『鏡の間』で、日常空間から舞台という非日常的な変身空間へと『身心変容』する。とすれば、演劇的に『身心変容』を構造化した空間が『鏡の間』となる。そこは、『身心変容』が生起する洞窟であり、『天岩戸』である。演者は、この洞窟=天岩戸のメタファーとなる『鏡の間』で、人の面や神の面を着けて(憑けて)、人とも成り、神とも成るのである」

能における「鏡の間」の正体が洞窟であったとは! まさに度肝を抜かれた思いですが、本書では洞窟がさらにさまざまな場面で重要な役割を果たしてきたことが述べられています。わたしは『超訳 空海の言葉』(KKベストセラーズ)を監訳しましたが、「弘法大師」こと空海を日本宗教史上最大の超天才であると思っています。その空海が修行したと伝えられる洞窟は「御蔵洞窟」と呼ばれます。空海は18歳で大学に入学しましたが、1年足らずで大学を止め、私度僧となって山林修行に励みましだ。19歳で吉野の山に分け入り、その後、出身地の四国を回って虚空蔵求聞持法を行じました。その頃、阿波の太龍嶽や土佐の室戸岬の洞窟や吉野の金峯山や四国の石鎚山などで修行を重ねたました。『聾瞽指帰』(三教指帰)の冒頭には「阿波国太瀧嶽に攀じ躋り、土佐国室戸岬に勤念す。谷響きを惜しまず、明星来影す」と記されています。

いわゆる「虚空蔵求聞持法」とは、その法を満行成就するとすべての経典を記憶する能力ができるという超記憶増進術でした。三方が開けた山海などで、「ノウボウ アカシャキャラバヤ オン アリキヤラマリボリ ソワカ」という真言を百万遍、100日間唱え続ける行です。この行を行なった場所が、『聾瞽指帰』では、阿波の太龍嶽や土佐の室戸岬の洞窟なのです。また、阿波の太龍嶽には現在、四国八十八ヶ所第21番札所の太龍寺があり、その近くには龍の岩屋と呼ばれる洞窟があって、そこで空海は修行したと伝承されています。

ブッダが修行した留影窟

ブッダが修行した留影窟

ブッダが修行した留影窟 留影窟の中は暗く狭かったです

ブッダが修行した留影窟 留影窟の中は暗く狭かったです

空海だけではありません。仏教の開祖であるブッダも洞窟で修行しました。 わたしのブログ「記事前正覚山」に書いたように、わたしは今年2月17日に、若き日のゴータマ・シッダールタが修行したというインドの洞窟である「留影窟」を訪れました。ブッダガヤ郊外にある前正覚山の中腹(ふもとから坂道を約20分)にある小さな洞窟です。今日の留影窟はチベット仏教の寺院となっていて、「ブッダ」になる前のシッダルタ王子が断食を行った洞窟には、ガンダーラ芸術の最高傑作といわれる、苦行する釈迦像のレプリカが置かれています。わたしは実際に留影窟に入りましたが、暗くて狭い空間の中にチベット僧が実際に瞑想していて驚きました。

留影窟内の修行する釈迦像

留影窟内の修行する釈迦像

留影窟には本物の苦行僧がいました

留影窟には本物の苦行僧がいました

このように宗教的修行の重要な舞台となった洞窟について、著者は述べます。

「洞窟は、カトリックにおける『ルルドの泉』を持ち出すまでもなく、世界各地で聖地霊場となるところが多いが、このような霊験譚が加わることによって今日まで霊験新たかな空間として連綿と保持されてきたところが少なくない。 国土の75%近くを山林が占め、四方を海に囲まれた日本はどこに行っても洞窟がある。その洞窟が神話伝承の神聖空間となり、さまざまな儀礼や修行が行なわれる場所になることには必然がある」

その日本における洞窟について、著者は「イザナミが赴いた黄泉国がある種の洞窟的な空間として描かれているようにも見えるのだが、それはまた古墳の玄室など、墓地の内部空間のイメージともつながっている。そして、そうした洞窟は死を孕みながら絶えることのない生の源泉ないし供給源としても思念された。そのことは、熊野(三重県熊野市)にある『花の窟』からもうかがい知れる」と述べています。 そして、日本の洞窟といえば、なんといっても沖縄のガマが思い浮かびます。 沖縄には琉球王国より特別な扱いを受けた「琉球八社」があります。波上宮・沖宮・識名宮・普天満宮・末吉宮・安里八幡宮・天久宮・金武宮の8つの神社ですが、いずれも真言密教の影響が強いとされています。安里八幡宮のみ八幡神が祀られ、それ以外は熊野神が祀られています。

普天間宮洞穴の「奥の宮」

普天間宮洞穴の「奥の宮」

この琉球八社のほとんどに「ガマ」と呼ばれる洞窟があります。 たとえば、わたしのブログ記事「普天間宮」で紹介した普天間基地のすぐそばにある普天間宮の奥宮が祀られている洞窟には、3000年前の土器が出土し、2万年前のシカの骨が出ています。普天間宮には、現在、熊野権現と琉球古神(日の神・龍宮神=ニライカナイ神・普天間女神=グジー神、天神・地神・海神)が祀られています。尚金福王から尚泰久王の時代(1450〜1460年頃)に熊野権現が祀られたといいます。エイサー踊りをもたらしたと言われる袋中上人の書いた『琉球神道記』(1605年)には、「当国大社七社アリ六処ハ倭ノ熊野権現ナリ一処ハ八幡大菩薩也」と出てきます。

洞窟からすべては生まれた!

洞窟からすべては生まれた!

わたしもガマの中に入ってみました。いやもう、言葉にできないほどの感動をおぼえました。「儀式も神話も哲学も芸術も宗教も、すべては洞窟の中から始まった!」という直観を得ました。次回作の『儀式論』(弘文堂)では「空間と儀式」という一章を設け、洞窟における儀式の発生について述べたいと思います。 この普天間宮洞穴について、著者は次のように述べています。 「沖縄における基層信仰と熊野信仰の拠点のこの普天間宮のすぐ隣に米軍普天間基地がある。『聖地は性地であり、政地である』というのがわが年来の持論であるが、まさにその持論が悪夢のような現実になっている。聖なる場所とは生命にとって豊穣をもたらすエロス的な産出力の充満するムスビの地である。そのような聖なるエロス的産出力の源泉としての『洞窟』に神仏を祭った例は、宮崎県日南海岸の鵜戸神宮を始め、枚挙に暇がない。また、普天間宮を始め、そうした洞窟そのものを御神体とする例も少なくない」 エロスといえば、普天間洞穴の中の陽石(男根形)と陰石(女陰形)はこの上なくエロティックで圧倒されました。わたしは「まるで天然の秘宝館だ!」と思いました。

上に陽石(男根形)、下に陰石(女陰形)

上に陽石(男根形)、下に陰石(女陰形)

さらに著者は「ガマ」について以下のように述べます。

「豊穣を国是とする国家権力にとって洞窟を含む聖なる場所は政治的な要所ともなり、支配の拠点となる。琉球王府にとっても、薩摩藩にとっても、日本国にとっても、米軍にとっても、そこは重要で、それを支配に組み込むか、威力を殺ごうとするか、違いはあっても、そのような聖なる場所が恐るべき威力を秘め持っているという認識を持っていることでは共通している。その聖と生・性と政の『抱き合わせ』の支配形態を横目にしながら、生命の力と支配の力が拮抗する熊野や『ガマ』の地の未来を望み見るのだった」

普天間洞穴で新垣宮司と

普天間洞穴で新垣宮司と

第四章「身心変容技法の展開」の第一節「『身心変容技法』は、いつ、どこで始まったのか?」の冒頭で、著者は以下のように述べています。

「人類にとって最初の『身心変容技法』と呼べるものは『洞窟』内で起こり、そこで保持されてきた。この『洞窟』こそが人類の『変身・身心変容』を可能にする原空間にほかならなかった。そしてそれは人間が生まれ出てくる『母胎』や『産道』のメタファーとも見立てともなる空間であった。そこで、『洞窟』は、神話や儀礼において人類の原型的『身心変容』空間として繰り返し物語られ、装置化された。日本神話で語り継がれてきた『天の岩戸』や能舞台における『鏡の間』もそうした『身心変容』を可能にする原洞窟の再現である、と推論したのであった」

続けて、著者は以下のように喝破します。

「さらに言えば、吉見百穴のような横穴式古墳だけでなく、円墳も方墳も前方後円墳もお墓も、産小屋も、神霊を籠らせ宿す神殿やお堂も、大嘗祭を行なう悠紀殿・主基殿も、もっと一般化すれば、あらゆる建築も洞窟のバリエーションではないか。洞窟こそが、人類を人類たらしめていった原空間であり、そこにおいて『身心変容技法』が成立していった」

この洞窟こそがすべての始まりであるという、いわゆる「唯穴論」は、世界広しといえども著者でなければ思いつかない発想だと思います。アヴァンギャルドでありながら、本質を鋭く衝いています。『唯葬論』もビックリです!

著者はここから1歩を進めて、このような洞窟壁画の描画・刻印行為がもたらす意味と効果についてさらなる思弁的推測を重ねてみます。そして、この「洞窟」内で、それを描く人々には間違いなく「身心変容」が起こったであろうとして、その理由を以下のように述べます。

「なぜなら、暗黒の空間の中で、松明の灯りを頼りに長時間集中的に絵を描いているうちに、描いている動物などの対象と自己との間の距離が消え、同一化・一体化や融合が起こってくると考えられるからである。そしてそこでは、岩肌に『絵画的形態』を描いたり刻みつけたりするだけではなく、歌舞音曲すなわち歌や音楽や舞踊など、祈りを伴う宗教的儀礼も行われたのではないか、と。さらに加えて、洞窟に籠って『修行』的なふるまいを始め、それを体系化していき、さらにイニシエーション的な構造を編み出したのは、男たちではなかったか、と。断食や瞑想などの身心変容技法は、とりわけ男たちの性的力の昇華や制御や変成に必要と考えられたワザだったのではないか、と」

続けて、著者はそこから深く推測し、以下のように述べます。

「『身心変容』をもっともフィジカルなレベルで考えると、それは妊娠と出産であろう。その妊娠と出産という『身心変容』から男たちは除外される。男の身心は新たな生命を宿すことがない。妊娠も出産もできないから。それゆえに、人工的に、男たちは妊娠と出産を追体験したがったのではないか。イニシエーションにおける『死と再生』という自己変容・メタモルフォーゼとは、何よりも男たちが追体験したかった仮構の妊娠と出産ではなかったか?」 この著者の仮説には、大きな感銘を受けました。「知」がジャンプする躍動を感じました。まさに、その通りであると思います。

著者は、さらに以下のように述べています。

「成人儀礼やさまざまな修行におけるイニシエーションにおいて、『死と再生』が象徴的な形式で達成されることはよく知られている。多くの成人儀礼においては、自然状態における子供としての死と、人工的な秩序の中での大人としての再生を身心に刻印することで、社会の一員としての承認を得ることになった。妊娠と出産と育児が『性―生』の中核にあるものだとすれば、『死』は『自然生命』のプロセスにおいては人生儀礼の終わりに位置しているだけではなく、当該社会の中での地位の移行や成長の際に必要な形として象徴的に可視化されることになる」

著者は『古事記』に登場するスサノヲを取り上げ、スサノヲが詠んだとされる日本最古の和歌である「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」を紹介し、以下のように述べます。

「禊が身心の浄化機能を持つように、この詠歌もまた身心の浄化を促している。そのことは、スサノヲが『我が心清々し』と言ってこの歌を詠ったことによって明らかである。こうして、死とそれに伴う身体変容(死体の腐乱)によって、禊と詠歌という2つの『身心変容技法』が「男神」によって作り出されたことを『古事記』は伝えている」

続けて、著者は「祭り」についても以下のように述べています。

「加えてもう1つ、『祭り』という『身心変容技法』も、このスサノヲの乱暴狼藉に発する『死』を契機としてもたらされた。スサノヲが馬を逆剥ぎに剥いで血だらけにして神聖な神衣を織る機織女の仕事をしているところに投げ入れて、機織女がその杼(針)でホト(女陰)を突いて死んだことを知って、天照大御神が怒り悲しみ、天の岩屋戸に籠ってしまったために世界が真っ暗闇になり、最大の生命と生存の危機が襲った。 すると、たちまちあちこちに災いが起こって、大パニックとなったので、神々は衆議を決して『祭り』を行なうことにしたのである。榊を立ててヒモロギとし、神聖な鏡や玉を取りつけて中臣氏の祖先のアメノコヤネノミコトが祝詞を奏上し、猿女氏の祖先のアメノウズメノミコトが手に笹を持って踊った。ウズメは踊っているうちに『神懸り』し、胸乳とホト(女陰)が露わになった。それを見て神々は、一斉に花が咲いたように大笑いをする」

この「祭り」が日本人の「こころ」に大きな影響を与えてきました。 著者は、大いなる「祭り」の精神史について以下のように述べます。

「この神々がみずから行なった『祭り』が『神楽』となり、芸能となっていく。この神楽や芸能始まりとは、魂すなわち霊的エネルギーを喚起し、呼び出して激しく揺さぶり、エンパワーメントすることでそのふるまいを、『古事記』では『神懸り』、『日本書紀』では『顕神明之憑談』『俳優』、『古語拾遺』では『鎮魂』『神楽』と記している。世阿弥の『風姿花伝』『第四神儀云』では、『申楽』(猿楽・能)の起源がこの天の岩屋戸の前でのアメノウズメノミコトによる『神楽』に始まると記されている」

続けて、著者は以下のように述べています。

「こうしてみると、日本文化におけるもっとも日本的な芸術形式とされる能が、『死』を媒介とした天の岩屋戸の前の『祭り』や『神懸り』から始まるとされてきたことの伝承の強度を肝に銘じなければならない。つまり、『祭り』も『神楽』も、その起源においても、現在相においても、『死と再生』を志向し、『平家物語』などに多くの題材を採る能も死によって怨霊化した霊を慰める鎮魂劇を核としているということが明白になるのである。 かくして、出産と死は可視化された『身心変容』の極相であり、それゆえに、そこからさまざまな『身心変容技法』が編成されていくことになるのであった」

龍笛を吹く著者

龍笛を吹く著者

先に石笛について触れましたが、著者は龍笛にも言及します。 第六章「芸術・芸能とシャーマニズム」の第一節「『聴く』ことから始まる『身心変容』」で、著者は以下のように述べています。

「龍笛という雅楽の笛は、その名前こそすばらしいが、そこで演奏される楽曲はわたしにはつまらなかった。中国や韓国から伝来された儒教的な礼楽としての雅楽は何よりも天地人の調和を求め奏でる音楽である。それは『ちはやぶる神』の霊威に翻弄されてきたわたしにはかったるく、物足りなかった。そこから、もっと原初の音へ、始源の響きへの希求が起こり、長らく求め続けた末に、1990年に初めて石笛に出会った」

続けて、著者は石笛を吹いた体験について以下のように述べます。

「石笛は火の響きを発する。まさに火山の爆発のような。始祖鳥の雄叫びのような。それを奏していると、わたしの身心はどこまでもどこまでも高く昇って行き、仙骨から頭頂にエネルギーの筋がつっ走って行くのがよくわかった。 これだけでは体が持たない! この直観によって、わたしはその火の響きを鎮めることのできる音を必要とし、それを法螺貝の中に見出した。火の如く垂直にほとばしる響きである石笛、水のように水平にたゆたう響きである龍笛もしくは横笛、そして土のように丸く包摂する響きである法螺貝。この火・水・土の絶妙の均衡の中に『身心』がある時、調和するものがあるという直覚を得て、以来25年余、これをわが『三種の神器』として携行し、毎朝奏することを怠ったことがない」 わたしは著者のこの「三種の神器」を何度も拝聴しました。 著者が小倉に来たときには、わが松柏園ホテルの館内に笛や法螺貝の音色が鳴り響きます。

法螺貝を奏上する著者

法螺貝を奏上する著者

著者は、岡本太郎の「シャーマニズム」論を紹介しながら、「シャーマン」について以下のように述べています。

「『シャーマン』とは何者か? それをわたしは、『ワザヲギ=俳優・鎮魂神楽師』と呼ぶ。 『シャーマニズム』とは何か? それをわたしは、『見えないモノを視、聞けない声を聴き、魂を飛ばし、憑依させるワザ』と定義する。 そして、『宗教』とは何か? それをわたしは、『宗教とは、聖なるものとの関係に基づくトランス技術あるいは超越の技法である』と規定する」

わたしは、つねづね著者のことを希代の名コピーライターであると思っていますが、その才能がここでもいかんなく発揮されています。

第七章「神話的時間と超越体験」では、再び「岩戸開き」の問題が取り上げられ、以下のように述べられています。

「アメノウズメは日の神をふたたび岩戸の外に連れ出し、復活させることに成功したのである。洞窟開顕の直接の引き金は『笑い声』であった。この笑いのことを『古事記』は『咲ふ』と『咲』の字を宛てているが、絶妙の配字であろう。そこでは笑いは、世界転換となっている。それまで暗黒だった世界に輝きが笑いとともに戻ってくる。その瞬間はあたかも花が咲くような『咲き笑い』の瞬間である。それが、次元転換となり、暗黒から光明へと大転換していく。ここでは笑いは、『世界をこえる』超越の初動となっている。 この神話は、『天の岩戸』という女陰を象徴する空間で、自らの乳房と女陰を露出する所作によって、太陽神の復活を導く生命力の更新の物語といえる。そこで生命の源としでの穴である女陰を開示することは、太陽神の復活に欠かせない儀礼的所作となる。つまり、洞窟は女陰であり、女陰開示は洞窟の開けを意味するメタフォリカルな関係にあるということだ」

著者はまた、「神懸り」に関連して以下のように重要な指摘を行います。

「『古事記』や『日本書紀』における神功皇后の神懸りについてである。神功皇后すなわち『オキナガタラシヒメ(息長帯日売)』は、夫の仲哀天皇の弾く琴の音に誘導されて、『帰神』(=神懸り)状態に入る。問題は、この時、神功皇后の神懸りを判定したのが『沙庭』(『日本書紀』では、審神者、さには)と呼ばれる役職であり、その役を果たしたのが建内宿禰(『日本書紀』では、武内)であったことである。『日本書紀』では、神功皇后は『斎宮』に入って自ら『神主』となったと記されている。『神主』とは神霊を迎え入れることによって『自己をこえる』霊的力能を持った者をいう」

続けて、著者は以下のように述べています。

「『さには』とは本来聖なる庭、つまり『沙庭=斎庭』を意味した。そのことは、建内宿禰が『沙庭に居て』と『古事記』に記されていることから明らかである。その神事を行う聖なる庭(祭場)としての『沙庭=斎庭』から、やがてそこでの神聖言語・神託言語の判定を行う者としての『審神者』に『さには』の指示対象が変化してゆく。『日本書紀』ではこの『審神者』の表記が用いられおり、しかもそれは武内宿禰ではなく、中臣烏賊津使主とされる。ここでは武内宿禰は琴弾きの役目を担っている」

そして、著者は「沙庭=審神者」について以下のように述べるのでした。

「わたしは、この聖なる庭から、そこに発生する象徴や予兆や神聖言語を解釈し判定する者としての意味を持つ『沙庭=審神者』が、心理臨床の場におけるカウンセラーや臨床心理士に類似していると考えてきた。優れたカウンセラーや臨床心理士は、彼/彼女自体が聖なる庭となって、一種の『神主』としてのクライアントが発する象徴や神聖言語(妄想を含む)を引き出し、解釈し、フィードバックする力とはたらきを持っている。とすれば、この『沙庭(斎庭)=審神者』力とその機能を磨き、高めることがカウンセラーや臨床心理士に不可欠の修行となる。彼らあるいは彼女たちは、さまざまなかたちを持つ超越の目撃者なのである」

ここで著者は「穴」と「穴」のある場所について考えてみたいとして、ルイス・キャロルの童話『不思議の国のアリス』と宮崎駿のアニメ「となりのトトロ」を取り上げ、以下のように述べます。

「少女メイは不思議な動物が逃げ込んだ『穴』を見つけ、その中に落ちた。それは、ピンクの目をした白いウサギが『ウサギの穴』に入っていったのを追いかけていって、その中に落下していったアリスとまったく同じ経路であった。ウサギがトトロに、またその『穴』の中に『ドングリ』が落ちていたところが違うくらいである」

続けて、著者は「となりのトトロ」について述べます。

「宮崎駿監督が『不思議の国のアリス』の愛読者であるかどうかはともかく、大事なところは異界参入や異界遍歴のきっかけに『穴に落ちる』というモチーフがあるということである。これは後で検討する『神道集』の『諏訪縁起』にも出てくるだけでなく、古今東西、世界中に広がっている異郷訪問譚の神話素の1つである」

さらに著者は、「超越」には大きく、(1)上昇的超越(天界遍歴など)、(2)下降的超越(地獄・地界遍歴など)、(3)水平的超越(極楽往生、補陀絡渡海、ニライカナイからのマレビト来訪など)の3種があるとして、その中の下降的超越の典型例が「穴に落ちる」という超越形態であると述べ、さらに以下のように続けます。

「アリスもメイ(『May=5月』と『冥』の含意があるかもしれない)も、落下という下降的超越をすることによってこの世的な次元からこの世ならざる空間にダイビングしていったのである。それはこの世的な3次元レベルでは確かに落下という下降であるのだが、この世ならざる空間においてはこの世の下降があちら側での上昇であっても何らおかしくはない」

さらに、著者は以下のように鎌田節を炸裂させます。 「『天の岩戸』神話をはじめ、『不思議の国のアリス』においても、また『となりのトトロ』においても、なぜ『洞窟』や『穴』が重視され、それが『超越』の契機となったり、象徴的な意味を付与されたりすることになるのだろうか。わたしはそれを人類史の記憶の最古層に眠っている体験の集積によるものだと考えている。未だ家を持たなかった時代の人類は、森を住処とし、洞窟を住処とした。とりわけ、洞窟は雨露をしのぐことができ、風や禽獣から身を守ることもできた。その中で火を焚けば、獰猛な動物たちも近寄っては来られなかったであろう」

続けて、著者は以下のように述べています。

「さらに、自己の誕生の記憶も洞窟や穴と結びついている。どのような人間も皆母から生まれてくるが、その母の子宮が1つの身体洞窟であり、そこに新たな生命が宿り、時満ちて産道という『穴』を通ってこの世に出てくる。その産道体験をどのような人も内蔵している。このような人類史的な最古層の記憶に連なるような物語が『神道集』に記載された『諏訪縁起』である」

「神話的時間と超越」にも言及する著者は、20世紀最大の宗教学者であるミルチア・エリアーデの思想について以下のように紹介します。 「エリアーデがつとに指摘したように、神話的時間とは始源とその反復として、常に回帰する無時間的構造と持っている。つまり、現在が始源のかの時と融合してしまうような「永遠の今」の時間が神話的時間である。そこでは時間は超高速で動いているようでもあり、まったく絶対静止の中にあるようでもあり、その両極が1つに合体しているという、矛盾の弁証法的統一が果たされているのである。それは現実にはありえないようでありながら、宗教体験、神秘体験、至高体験、詩的体験、芸術体験などの場面でしばしば起こりえる『時間的超越』のかたちである」

続いて、著者は「時間的超越」について以下のように述べています。

「それは因果律の法則や先後の関係に根ざす直線的時間とは異なる不定形・無定形時間である。混沌としているが、決して無秩序でも無構造でもあるわけではない。無限と有限とは互いに入れ子のように、ウロボロスの蛇のように食い込み合っている。頭と尻尾という対極でありながら、頭が同時に尻尾になっているという姿(なぜなら頭が自分の尾っぽを銜えているから)。このような回帰する、円環する時間を神話的時間と呼ぶ。 日本仏教ではそのような神話的時間を、仏教的なコスモロジーと宗教体験の文脈において『即』とか『速疾』とか『頓』と表現した。空海の説いた『即身成仏』や『三密加持』も、禅で言う『頓悟』や『即心是仏』も、この身このままこの心において、今ここで即時に、瞬時に、仏とあいまみえ、それどころか自身がそのまま仏そのものに成る(成仏)という吾身観である。このような瞬時性は、この身はそのまま仏であるという天台本学論にまで発展する」

さらに「申楽=能における超越の音楽と舞踊」について言及する著者は、以下のように述べています。

「このような『超越』と神話的時間の体験が室町時代に世界史的に見て1つ稀有なる演劇的な形式を確立した。それが世阿弥によって大成された『申楽』である。 世阿弥の著した能楽修行のための書『風姿花伝』の第二章は『物学条々』と題されている。そしてその『物学』とはそのまま和訓的に『ものまね』と読んでいる。『物を真似る』ということが自己超越の1つの形であることを先に見た。それはアメノウズメノミコトの『わざをぎ=俳優=神懸り=鎮魂=神楽』であった。『ものまね』とは、したがって、神を真似る、自然を真似る、死者を真似る、生者を真似るということであり、真似る行為が『俳優』であり、また自己超越としての自己変容である。世阿弥は『物まね=俳優』が神懸りというシャーマニスティックな身心魂技法に連なることを明確に意識していた。 実際、世阿弥は物真似の奥義が老人の真似にあると指摘しているが、この老人すなわち翁こそが日本人の原型的な神の表象であったことを見れば、それが『神を真似る』、つまり『神を招く』わざであり、ついには『神懸り』に行き着くことが見えてくる」

この壮大な「神懸かり」論を読み、わたしは頭がクラクラしてきました。 まるで、わたしの身心が変容をきたしたようです。

第八章「トランス身体の探究」では、再び石笛が登場し、著者は以下のように述べています。

「石笛の響きが旧石器時代から用いられており、それが縄文時代にも継続して使われ、中世の能管にその響きが受け継がれたとわたしは考えているが、注目したいのは、何よりもこの自然石である石笛の音がトランスを誘発する響きを奏でるという点である。石笛は古くは神降ろしや死者の魂呼ばいに用いられたと考えられるである。その名残りが平田篤胤の天之磐笛の吹奏や、『霊学』を実践した大正期の大本教や一部の神道系新宗教で行われた『鎮魂帰神』における石笛の吹奏である。とすれば、世阿弥が着目したであろう響きとその響きによって支えられた夢幻能世界は、単に中世に発生した演劇的芸能であるばかりではなく、縄文時代からの神祭りや死者儀礼にまで遡行するものと考えられる」

最後に「あとがき」で、著者は以下のように述べています。

「わたしは世阿弥と折口信夫に同質のサウンドを聴く。その独創的な修辞と理論と思想。また他者の追随を許さぬ創作。魔術的な力で読者を、観る者を吸引する。 わたしにとっては、長年、世阿弥と折口信夫は関心事の中軸にあったが、しかしその周辺をうろつくだけで本格的に取り組むことはなかった。しかし、齢65に至り、死出の旅も視界に入ってきたので、そろそろこの2人に正面衝突してみなければと思うようになった」

本書を一気に読了したわたしは、気分が異様にハイになりました。 本を読んでトリップする経験は時々ありますが、本書そのものが「身心変容」の書なのかもしれません。 ところで、わたしから著者に2つのお願いがあります。 1つは、次はぜひ『折口信夫』論をお書き下さい。 折口の思想の最も深い場所に下りていくことができる人は、「現代の折口信夫」である著者を置いて他にはありません。心から著者の折口論が読める日を、またブログで紹介できる日を楽しみにしています。

法螺貝と石笛のコラボを夢見ています!

法螺貝と石笛のコラボを夢見ています!

もう1つは、よろしければ、石笛を1つ頂けませんか? 「儀式とは何か」を考える際に、ときどき吹いてみたいのです。 できれば、未使用のものをお願いいたします。(笑) いつか、宮本武蔵の碑のある手向山で関門海峡を望みながら、法螺貝を吹く著者と並んで、わたしが石笛を吹き鳴らす日が来るような気がして仕方がありません。