- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2016.03.14

『人は死んでもまた会える』ひろさちや著(青春出版社)を読みました。 「仏教が教える永遠の絆」というサブタイトルがついています。著者は1936年生まれの宗教評論家で、これまで宗教に関する多くの本を書いています。しかし、昔の著書は別として、本書と同じ青春新書の『終活なんておやめなさい』をはじめ、最近のものには少々違和感を感じていました。

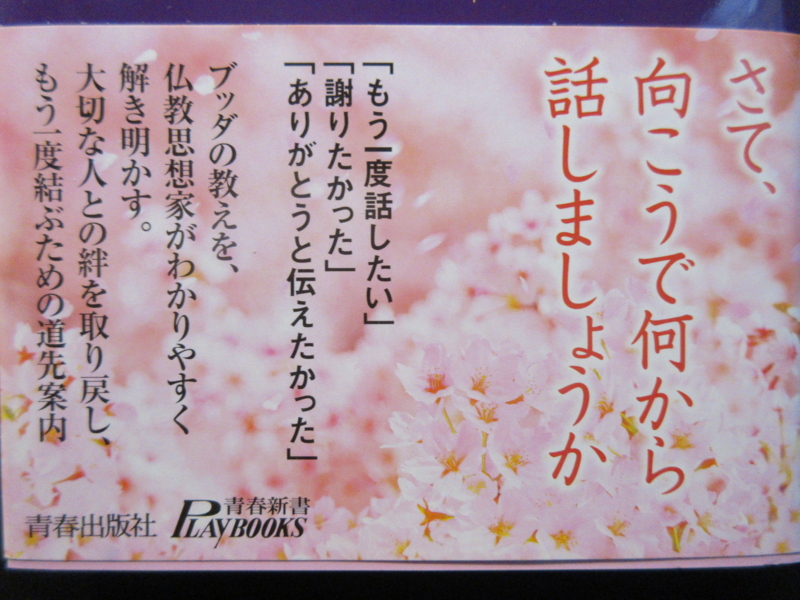

本書の帯

本書の帯

帯には桜を接写した画像とともに「さて、向こうで何から話しましょうか」というキャッチコピーに続き、「もう一度話したい」「謝りたかった」「ありがとうと伝えたかった」という言葉の後で、「ブッダの教えを、仏教思想家がわかりやすく解き明かす。大切な人との絆を取り戻し、もう一度結ぶための道先案内」と書かれています。

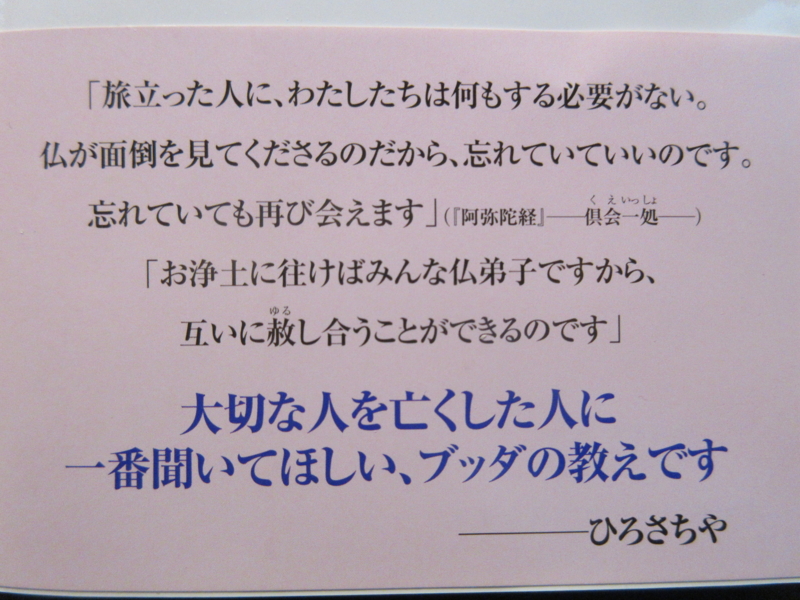

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「旅立った人に、わたしたちは何もする必要がない。 仏が面倒を見てくださるのだから、忘れていいのです。 忘れていても再び会えます」(『阿弥陀経』―俱会一処―) 「お浄土に往けばみんな仏弟子ですから、 互いに赦し合うことができるのです」 「大切な人を亡くした人に一番聞いてほしい、ブッダの教えです ―ひろさちや」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

1章 ブッダは「旅立ちの後」をどう考えていたのか

2章 負い目から解放される再会の世界

3章 生まれ故郷から来て、帰る

4章 わたしたちは、何のために生きているのか

5章 人は死んでもまた会える

「はじめに」で、著者は以下のように述べています。

「お浄土は仏がおられる世界です。だから、お浄土に往けば、みんな仏の教えを学んで、やさしい心になっています。それ故、お互いに赦し合うことができます。あなたが『すみませんでした』と言えば、きっと『あの人』は、『いいえ、あなたばかりが悪いんじゃないのよ。謝らねばならないのは、むしろ、わたしのほうよ』と言ってくれます。心と心が通じ合います。それがお浄土なんです」

1章「ブッダは『旅立ちの後』をどう考えていたのか」では、「『考えてはいけない』の意味」として、次のように述べられています。

「よく、極楽は西方十万億土の彼方にあると言うが、地球は太陽の周りを回っているのだから、そもそも西方がどの方角なのか、特定できないではないか。宇宙空間のどこに極楽世界があると言うのか?!と、息巻く人がおいでになりますが、その人は極楽世界―すなわち死後の世界―がないと考えているのです。釈迦は、『考えてはいけない』と教えたのであって、その人のようにある/なしを考えてはいけません。仏教は、死後の世界について、いっさいの判断を保留しているのです」

2章「負い目から解放される再会の世界」では、「再会するときは仏弟子同士」として、次のように述べています。

「仏が死者に対してしてくださること以上に、われわれ人間にできることがあるでしょうか。 でも、そんなことを説けば、僧侶の商売は上がったりになります。だから本当の仏教の考え方を説かないのです。葬式仏教は商売のための仏教で、真の仏教ではありません。もちろん、数は少ないですが、真の仏教の教えを説いておられるお坊さんもおいでになります。わたしはそういうお坊さんを尊敬しています。しかし、大多数のお坊さんが、葬式仏教ばかりを宣伝しています。困ったことです」

うーん、このあたりはノーコメントにしておきましょう。(苦笑) というのは冗談で、看過できません。この一文を読んだだけで、哲学を意味する「フィロソフィー」からペンネームの「ひろさちや」を考えたというこの著者が、『葬式は、要らない』や『0葬』で知られる宗教学者の島田裕巳氏の先達であることが明白にわかります。

ちなみに、 この読書館でも紹介した『葬式仏教正当論』で、仏教学者にして東京都日蓮宗善應院住職でもある鈴木隆泰氏は、インドの仏教原典に基づき従来の日本仏教批判を明解に論破しました。そこで、ブッダが葬式を禁じていたというのは完全な誤解であるということも明らかにしました。インドでは、不幸な誤解によって仏教が葬儀と関わらなかったため、仏教そのものが衰退しました。一方で、葬儀と深く関わったヒンドゥー教は隆盛を極めました。葬儀こそは宗教の核心であり、葬式仏教は正しい道なのです。

逆に、わたしは日本仏教の強みは葬儀にあると思っています。「成仏」というのは有限の存在である「ヒト」を「ホトケ」という無限の存在に転化させるシステムではないでしょうか。ホトケになれば、永遠に生き続けることができます。仏式葬儀には、ヒトを永遠の存在に転化させる機能があるのです。 また、日本仏教の本質は「グリーフケア仏教」であると思います。例えば、年忌法要というのは実に良くできていると思います。年忌法要そのものが日本人の死生観に合ったグリーフケア文化となっています。

本書全体を通じて、宗教評論家らしからぬ乱暴な物言いが目立ちますが、3章「生まれ故郷から来て、帰る」の「旅立った息子に会いたい」で述べられている以下のくだりにもそれを感じます。

「キリスト教では、自殺は罪悪とされています。自殺者は地獄に堕ちるとされています。けれども、仏教は、自殺を罪悪とはしていません。お釈迦さまの弟子のうちにも自殺した人はおり、お釈迦さまはそれを糺弾しておられません。それから、自殺者もお浄土へ往けるか、といった質問ですが、それは大丈夫です。自殺をした人でも、阿弥陀仏はお浄土に迎えてくださいますよ」

しかし、本書にも勉強になることが書いてありました。それは、4章「わたしたちは、何のために生きているのか」の「金持ちの役割・貧乏人の役割」に書かれている以下のくだりです。

「スイスの金融大手クレディ・スイスによりますと、純資産100万ドル(約1億円)の富裕層は、

アメリカが1102万3000人で世界のトップ、

日本が358万1000人で世界2位、

だそうです。

しかし、これはたんなる富裕層で、超富裕層というのは純資産で5000万ドル(約50億円)を持っている人です。この超富裕層が本当の金持ちで、こちらのほうは、

アメリカが、3万8000人で、世界のトップ、

中国が、4700人で世界2位、

ドイツが、4000人で世界3位、

日本は、3400人で世界4位」

このデータは著者の『「貧乏」のすすめ』という本からの引用だそうですが、ともかく50億円以上の資産を持っていないと金持ちとは言えないそうです。著者は「わたしたちが金持ちになることは、まああきらめたほうがよいでしょう」と述べていますが、これはまったくその通り! 仏教についての記述ではありませんが、これが本書で一番印象に残った箇所でした。(苦笑)

5章「人は死んでもまた会える」では、「思い出というお土産」で、著者は以下のように述べています。

「お浄土には、大勢の友人、知人がいます。再会を喜び合える知人もたくさんいますが、こちらが謝罪しなければならない人もいます。腹を立てて喧嘩をした相手もいるし、こちらが苛められた相手もいます。でも、お浄土に往けばみんな仏弟子になっているのですから、きっと和解できるでしょう。わたしはそれを信じています」 この部分が太字になっていて、いかにも本書で最も重要なメッセージのように紹介されているのですが、「だから何?」と思った読者も多いと思います。

本書を読んで、わたしは最初から最後まで違和感が消えませんでした。 それは、著者が「宗教評論家」を名乗りながら「宗教家」さらには「僧侶」のような物の言い方をしているからであると気づきました。著者は「浄土から来たと言えるのは法然だけだ」などと発言していますが、アマゾン・レビューで「さちや教」などと揶揄される始末です。本書でも、宗教評論家と宗教家の区別がつきませんでした。この点では、まだ島田裕巳氏のほうが自己のスタンスを明確にされていると思います。

なぜ、わたしは違和感をおぼえる本書をわざわざ読んだのか。 それは、この読書館で紹介した『死はこわくない』、『人間は死んでもまた生き続ける』と一緒に書店に並べられていたので思わず同時購入し、インドを訪れた際にバラナシからブッダガヤに向かう長距離バスの中で一緒に読んだのです。しかしながら、他の2冊とは違って本書の内容はピンときませんでした。とにかく、葬式仏教を頭ごなしに否定する態度が納得できません。前作の『終活なんておやめなさい』でもそうですが、著者は葬儀も墓も否定しています。そこには「グリーフケア」という視点が欠けています。

同書も本書も青春出版社から刊行されていますが、同じ版元からは拙著『墓じまい・墓じたくの作法』(青春新書インテリジェンス)が刊行されています。もっとも、 『終活なんておやめなさい』『人は死んでもまた会える』の2冊は青春新書プレイブックスで、拙著は青春新書インテリジェンスですが、扱っているテーマは共通しています。さて、どちらの言い分が正しく感じられるか、読者にはぜひ読み比べていただきたいと思います。

かつて、丹波哲郎さんの『大霊界』シリーズがベストセラーになり、映画化もされていた頃、著者は『死後の世界の観光案内』(ゴマビジュアル)という本を刊行しました。同書は魅力的なイラストで冥土の世界をあたかも実際の観光ガイドブックのように案内してくれる好著で、わたしの愛読書でした。撮影スポットやご当地ソングの紹介などは遊び心に溢れていましたし、閻魔大王とか阿修羅王といった有名キャラクターのエピソードなども面白かったです。かつての愛読者として、著者には、あの頃のようなライトな宗教エンターテインメントの執筆を切に希望する次第です。