- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.08.22

『葬式仏教正当論』鈴木隆泰著(興山舎)を読みました。

「仏典で実証する」というサブタイトルがついています。

著者は1964年、東京都生まれ。東大工学部・文学部卒、東大大学院印度哲学印度文学専攻修士課程修了。東大にて博士(文学)。東大東洋文化研究所助手、山口県立大教授を経て、同大大学院国際文化学研究科長。2004年、日本印度学仏教学会賞を受賞。専門はインド哲学仏教学、インド大乗経典研究。東京都日蓮宗善應院住職でもあります。

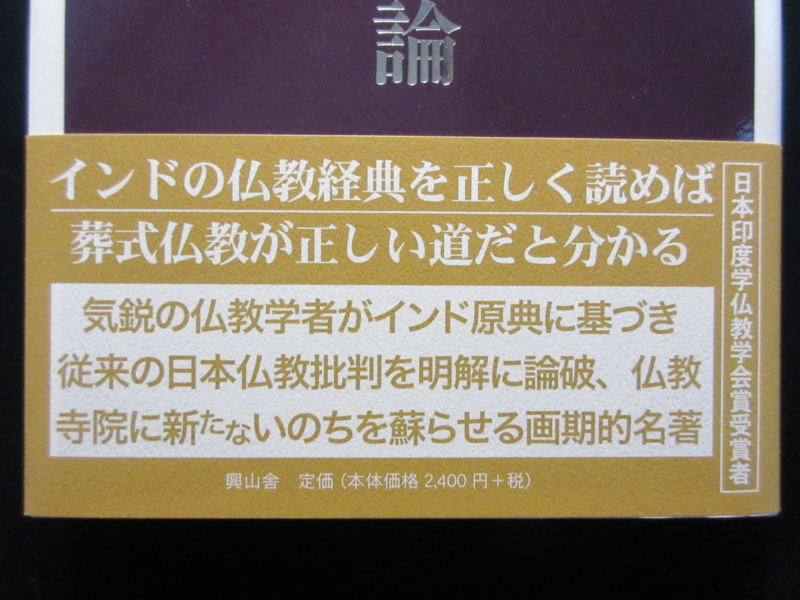

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「インドの仏教経典を正しく読めば、葬式仏教が正しい道だと分かる」「気鋭の仏教学者がインド原典に基づき従来の日本仏教批判を明解に論破、仏教寺院に新たないのちを蘇らせる画期的名著」「日本印度学仏教学会賞受賞者」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

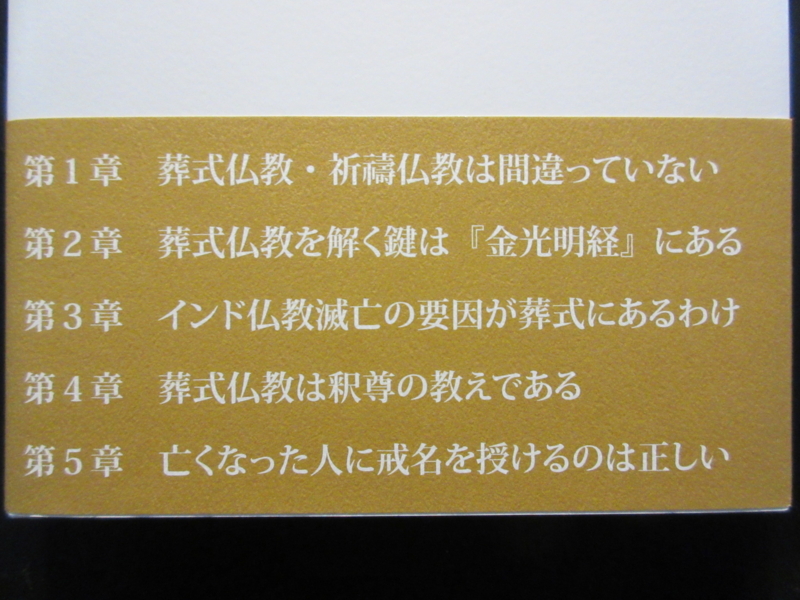

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「はじめに」

第1章 葬式仏教・祈祷仏教は間違っていない

第2章 葬式仏教を解く鍵は『金光明経』にある

第3章 インド仏教滅亡の要因が葬式にあるわけ

第4章 葬式仏教は釈尊の教えである

第5章 亡くなった人に戒名を授けるのは正しい

注

「あとがき」

「はじめに」の冒頭で、著者は以下のように述べています。

「日本の仏教のお坊さんたちは長らく、日本人のお葬式と先祖供養の祭祀の執行に携わってきました。日本人も日本のお坊さんも、それが当然のことだと思ってきました。ところが近代、特に戦後になってから、”学者”や”知識人”と呼ばれる方々が次々と、『インドの原典によれば、仏教の開祖である釈尊(お釈迦さま)は、僧侶が葬式を執行することを禁じていた。それなのに日本の僧侶は葬式を執行し、それを生業としている。これはけしからんことだ。日本仏教は、堕落した〈葬式仏教〉なのだ』と指摘するようになりました。このような『学問的発言』を受けて、一部の在家の方々の中には、日本の伝統仏教のありかたを痛烈に批判する方もいらっしゃるようになりました」

このことに疑問を抱いた著者は、古典ギリシャ語やラテン語と並んで「世界で最も修得の難しい言語」といわれるサンスクリット語とパーリ語を学び、インド仏教の原典を読んだそうです。その結果、「釈尊は僧侶が葬式を執行するのを禁じた」というのは原典の誤読・誤解によるものだということが分かってきました。「日本仏教は、インド仏教と全く違う、堕落した〈葬式仏教〉である」という学問的発言自体が全くの検討外れだったことがはっきりしてきたのです。

「釈尊は僧侶が葬式を執行するのを禁じた」というのは、『大般涅槃経(ディーガ・ニカーヤ)』に収められている「マハーパリニッバーナスッタンダ」に由来します。本書では、以下のような訳で内容を紹介しています。

釈尊の従者だったアーナンダ(阿難が、入滅間近の釈尊に問います。

「私たちは如来の遺体をどのようにしたらよろしいでしょうか」

釈尊が答えます。

「アーナンダよ、そなたたちは如来の遺体供養に関わるな。アーナンダよ、そなたたちはどうか自身の目的のために励んでもらいたい。自身の目的に専心すればよいのだ。アーナンダよ、如来を信仰する在家の者たちが如来の遺体供養をなすであろう」

以上は、誤解を与えやすい従来の訳です。著者は原文のより正確な解釈を提示し、誤解を解いていきます。じつは原文はもっと長い文章でした。さらに、これまで「葬儀(遺体供養)」と理解されてきた「シャーラプージャー(パーリ語ではサリーラプージャー)」という言葉をとりあえずカタカナ語のまま残しておき、全文を訳してから最後にその意味を検討し、確定するという作業を丁寧に行っています。

著者が新たに訳出した全文は長いので、ここでは流れのポイントを紹介します。

[1]アーナンダが釈尊に、自分は如来の遺体をどう処置したらよいかを尋ねる。

[2]釈尊はアーナンダに、アーナンダはシャーラプージャーをする必要はないと答える。

[3]それでもアーナンダは釈尊に、如来の遺体の処置法を尋ねる。

[4]釈尊はアーナンダに、如来の遺体の処置法は、転輪聖王のそれと同じだと答える。

[5]アーナンダが釈尊に、転輪聖王の遺体の処置法を尋ねる。

[6]釈尊はアーナンダに、転輪聖王の遺体の処置法を教える。それは、(1)遺体を装飾し納棺する、(2)荼毘に付す、(3)遺骨塔を建立する、の三要素よりなる。そして如来の遺体の処置法もそれと全く同じだと教える。

ここで著者は、「シャーラプージャー」とは、わたしたちがイメージするような葬儀(遺体供養)ではなく、原文に記されているように、(1)遺体の装飾と納棺、(2)火葬、(3)遺骨塔(卒塔婆)の建立、という三要素よりなる、一連の遺体処置手続きのことであると明らかにします。

そして、著者は以下のように述べています。

「『シャーラプージャー』ということばは、一連の遺体処置手続きを指していることを原文が教えてくれています。たしかに『プージャー』は、漢訳される際に『供養』という語を充てられることが多くあります。しかし、元来『プージャー』とは『敬意をもって接すること』を意味しており、必ずしも『供養儀礼』を意味しているわけではありません。遺体を装飾し納棺し、荼毘に付し、そして遺骨塔を建立するに際して常に敬意をもって行うこと、それがここでいわれている『シャリ―ラプジャー』なのです。それなのに、『シャリ―ラプジャー』を『遺体供養 葬儀』と誤って解釈したことから、『出家者が葬儀を取り行うなどけしからん』といった誤った批判が生まれてきてしまったのです。つまり、ここで、釈尊は『出家者が葬儀を執行してはならない』とは決して教誡していない、と明言しておきたいと思います」

わたしは、これを読んで「敬意をもって接すること」を本来の意味とする「シャーラプージャー」とは「礼」と同義語ではないかと思いました。「礼」は孔子が最も重んじた儒教的コンセプトですが、その発生および発展には「葬礼」と密接な関係がありました。しかし、「礼」はそのまま「葬礼」そのものを意味するわけではありません。これと同じことが「シャーラプージャー」にも言えるのではないでしょうか。つまり、「シャーラプージャー」の誤訳問題とは「礼」を「葬礼」と誤訳したようなものではないかという気がします。

さらに著者によれば、釈尊が禁じたのはアーナンダがシャーラプージャーを行うことだけだったそうです。出家者全員がシャーラプージャーを行うことを禁じたわけではないということが明らかになっているというのです。

しかしながら、たしかにインド仏教は葬式などの通過儀礼を行いません。

著者は「仏教はなぜ在家者のための通過儀礼執行を拒否したか」という問題を考えます。インドの宗教家が在家者から布施を得る方法には2つあり、1つは「立派な宗教家に布施をすると、それを機縁として福徳・功徳が育つ。その福を収穫できるのは布施をした本人、もしくは本人が功徳の回向を指定した人だ」という福田思想です。もう1つは、在家者のために儀礼・儀式を執行してあげることです。著者は述べます。

「インドにおいて、在家者のために執行する儀礼には二種類があります。1つめは、除災招福や生天に向けた祈祷・祈願の儀礼、2つめは、成人式、結婚式、葬式など、在家者の社会的義務として執行される通過儀礼です。ところが、インドの出家仏教者は在家者のために、前者の祈願儀礼は執行できても、後者の通過儀礼を執行することはできませんでした」

なぜ、インドの出家仏教者は在家者のために通過儀礼を執行することができなかったのか。その理由は、カースト制度にありました。古来よりインドの社会はカースト社会です。もともと、ブッダはカースト制度の否定者として仏教を開き、あらゆる人々の「平等」をめざしました。しかし、通過儀礼を執行すると必然的にカーストを形成してしまうというのです。著者は、以下のように述べています。

「仏教を信仰する者であっても、カーストに属している限り、成人式、結婚式、葬式をはじめとする通過儀礼を各々のカーストの決まりに従って執行することは、その社会(カースト)に所属する者の義務とされています。そして通過儀礼を完備した集団は、インドにおいては実体のある集団と見なされ、1つのカーストを形成するようになります。もし、インドの出家仏教者が在家仏教徒のために仏教式で通過儀礼を行ったとしたら、彼らは『仏教カースト』という凝縮力のある集団と見なされることになります。それを仏教は断固、拒否したのでした」

しかしながら、仏教のパワーはインドにおいて衰えていきます。

カーストを認めるヒンドゥー教がインド人の通過儀礼を担当し、宗教としてのヒンドゥー教えは一大勢力となっていくのでした。著者は以下のように述べます。

「古今東西、人々の切実な願い・心の呻きに応えることのできない宗教、宗教者、宗教団体が生き残ったためしはありません。日本人が仏教に最も強く望んだのは、その呪術的力をもって除災招福をもたらすとともに、死者の魂を浄化し、祖先神を強化することでした。そして、そのような日本人の願いに応えることができたので、仏教は日本に根付き、今日まで生き残ってきたのです」

日本にはカースト制度がなかったので、通過儀礼として葬儀を執行しても良いという土壌があったわけです。そして、日本には仏教式で葬儀を執行して欲しいという願いがありました。仏教では人々の願いに応えて安心を与えるために、その人の状況に合わせて教えを説くことが求められ、その適切な手段を「方便」と呼びます。日本では、葬儀も方便となり、人々に安心を与える手段として成り立っていきました。「葬式仏教」としての日本仏教は、日本人の宗教的欲求に応えてきたのです。

さらに著者は、日本の「葬式仏教」は釈尊の教えに沿っていると主張します。「何であれ善く説かれたものであれば、それは全て釈尊の言葉である」と原典にあります。日本では、葬儀という手段によって人々が現実に安心を得ています。それならば、葬儀を行うことはそれは善く説かれたものであり、釈尊の教えであるという解釈が可能になるわけです。

『葬式は必要!』(双葉新書)や『図解でわかる!ブッダの考え方』(中経の文庫)などの著書で、わたしは「ブッダは葬式を禁じてはいなかった」と述べました。自分自身の死に関して、ブッダは「世は無常であり、生まれて死なない者はいない。今のわたしの身が朽ちた車のようにこわれるのも、この無常の道理を身をもって示すのである。いたずらに悲しんではならない。仏の本質は肉体ではない。わたしの亡き後は、わたしの説き遺した法がおまえたちの師である」と語っています。

死は多くの人々に悲しい出来事です。でも、死は決して不幸ではありません。なぜなら死が悲しいのは、「死」そのものの悲しさではなく、「別れ」の悲しさだからです。人間にとって最大の悲しみとは、じつは自分自身が死ぬことよりも、自分がこの世で愛してきたものと別れることではないでしょうか。とくに自分という1人の人間をこの世に送り出してくれた父や母と別れることは、そのときの年齢によっても多少の違いはあるでしょうが、人生の中でもっとも悲しい出来事のひとつです。

したがって、どんなに宗教に対して無関心な人間でも、自分の親の葬式を出さないで済ませようとする者は、まずいません。仮に遺言の中に、「自分が死んでも葬式を出す必要はない」と書いてあったとしても、それでは遺族の気持ちがおさまらないし、実際にはさまざまな理由によって、葬式が行われるのがふつうです。

ブッダに葬式(実際は、シャーラプージャー)を禁じられた弟子の出家者たちも、自分自身の父母の死の場合は特別だったようですし、ほかならぬブッダ自身、父の浄飯王や、育ての母であった大愛道の死の場合は、自らが棺をかついだという記述が経典に残っています。それは葬式というものが、単に死者に対する追善や供養といった死者自身にとっての意味だけでなく、死者に対する追慕や感謝、尊敬の念を表現するという、生き残った者にとってのセレモニーという意味を持っているからなのです。

ブッダが亡くなったのは、紀元前480年前後の夜のことだとされています。

まだ悟りきっていない弟子たちは号泣し、すでに悟っている弟子たちは無常を観じてじっとこらえていました。葬儀は遺言によりマルラ人の信者たちの手によって行われました。7日間の荘厳な供養の儀式のあと、丁重に火葬に付したといいます。ブッダは、決して葬式を軽んじてはいなかったはずです。もし軽んじていたとしたら、その弟子たちが7日間にもわたる荘厳な供養などを行うはずがありません。なぜならそれは完全に師の教えに反してしまうことになるからです。それともマルラ人たちは本当にブッダの教えに反してまで、荘厳な葬儀を行ったのでしょうか。教えに従うにせよ、背いたにせよ、マルラ人たちは偉大な師との別れを惜しみ、手厚く弔いたいという気持ちを強く持ったことは間違いありません。

ブッダが葬式を禁じていなかったのならば、日本仏教は後ろめたさを感じることなく堂々と葬儀を行ってよいのです。本書の主張も同じです。

逆に、わたしは日本仏教の強みは葬儀にあると思っています。「成仏」というのは有限の存在である「ヒト」を「ホトケ」という無限の存在に転化させるシステムではないでしょうか。ホトケになれば、永遠に生き続けることができます。仏式葬儀には、ヒトを永遠の存在に転化させる機能があるのです。

また、日本仏教の本質は「グリーフケア仏教」であると思います。例えば、年忌法要というのは実に良くできていると思います。年忌法要そのものが日本人の死生観に合ったグリーフケア文化となっています。

もちろん、日本仏教もこのままで良いとは思いません。

わたしのブログ記事「仏教連合会パネルディスカッション」にも書いたように、日本仏教の現状にはさまざまな問題点もあります。今後、葬儀のスタイルもさまざまに変わっていくでしょうが、原点、すなわち「初期設定」を再確認した上で、時代に合わせた改善、いわば「アップデート」を心掛ける努力が必要です。

特に仏教の「初期設定」というものが本書を読んでよく理解できました。すべての仏教関係者、そして葬祭関係者に読んでほしい本です。