- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1031 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『1964年のジャイアント馬場』 柳澤健著(双葉社)

2015.01.21

『1964年のジャイアント馬場』柳澤健著(双葉社)を読みました。

著者は、この読書館でも紹介した名作ノンフィクション『完本1976年のアントニオ猪木』の著者です。前作ではリアルファイトを戦ったアントニオ猪木をテーマにしましたが、本書では猪木の宿命のライバルだったプロレスラー、ジャイアント馬場のアメリカ武者修行をテーマにしています。

若き日の馬場の雄姿が入った本書の帯

若き日の馬場の雄姿が入った本書の帯

本書の赤い帯には若き日のジャイアント馬場の上半身姿の写真とともに「かつてアメリカにマツイよりイチローより有名な日本人アスリートがいた。」「旋風プロレス ノンフィクション」「劣等感と挫折を乗り越え プロレスの本場を高下駄で闊歩したショーヘイ・ババの物語」と書かれています。

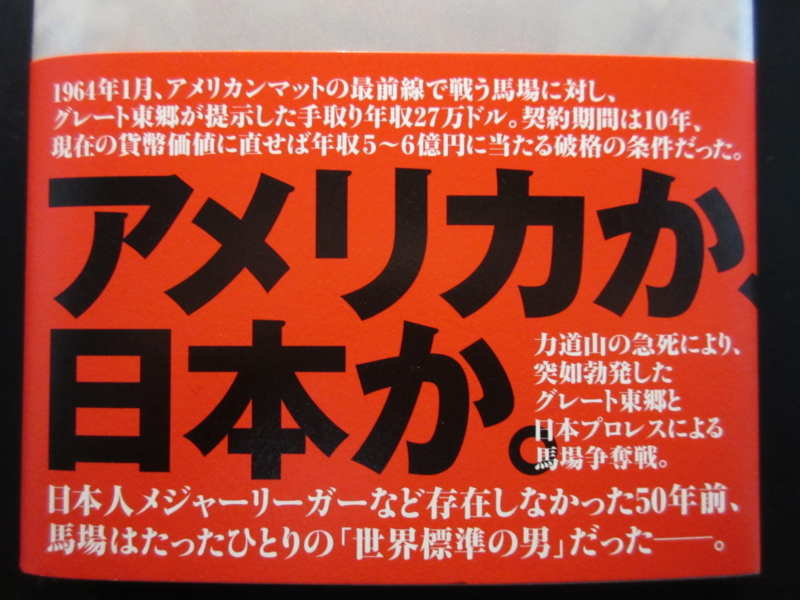

「アメリカか、日本か。」と大書された帯の裏

「アメリカか、日本か。」と大書された帯の裏

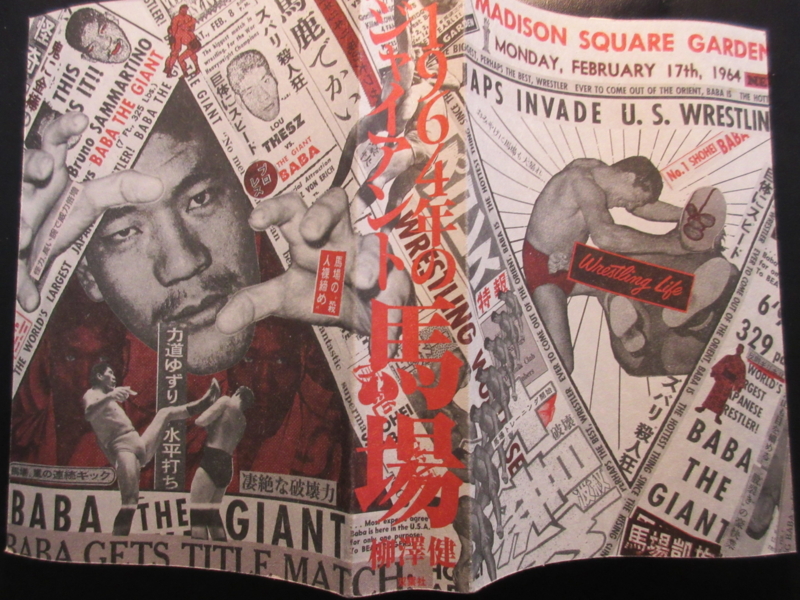

また帯の裏には「アメリカか、日本か。」と大書され、「1964年1月、アメリカンマットの最前線で戦う馬場に対し、グレート東郷が提示した手取り年収27万ドル。契約期間は10年、現在の貨幣価値に直せば年収5~6億円に当たる破格の条件だった」「力道山の急死により、突如勃発したグレート東郷と日本プロレスによる馬場争奪戦」「日本人メジャーリーガーなど存在しなかった50年前、馬場はたったひとりの『世界標準の男』だった―」と書かれています。なお、表紙カバーを外すと、まるでアメリカのパルプマガジンのようなテイストの表紙が登場し、度肝を抜かれました。

カバーを取ると、こんな感じ・・・・・・

カバーを取ると、こんな感じ・・・・・・

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序 章 力道山の後継者

第一章 白球の青春

第二章 創造主・力道山

第三章 アメリカン・プロレスの洗礼

第四章 NWA世界ヘビー級王者の物語

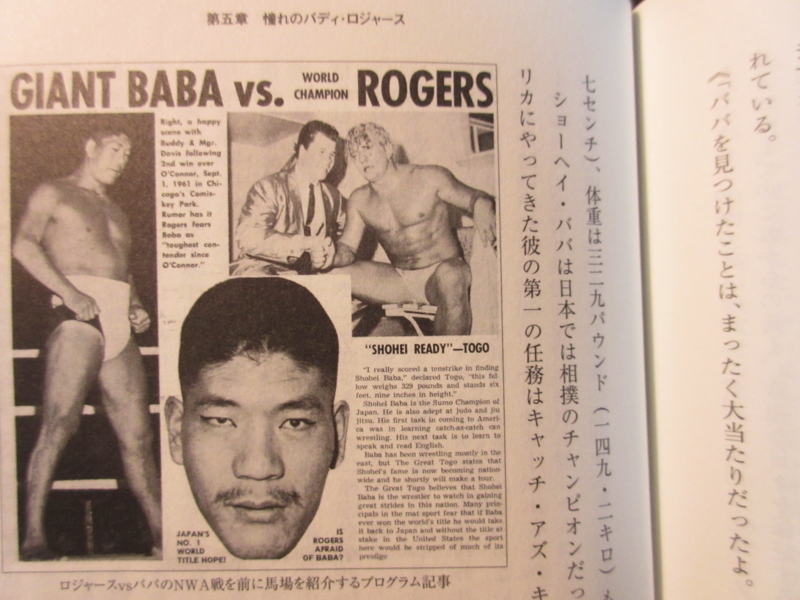

第五章 憧れのバディ・ロジャース

第六章 憎き東洋の大巨人

第七章 ジェラシーの一時帰国

第八章 三大世界タイトル連続挑戦

第九章 猪木の逆襲

第十章 人を使う苦しみ

第十一章 時代遅れの考え

第十二章 優しい神様

「あとがき」

特別付録「ブルーノ・サンマルチノインタビュー」

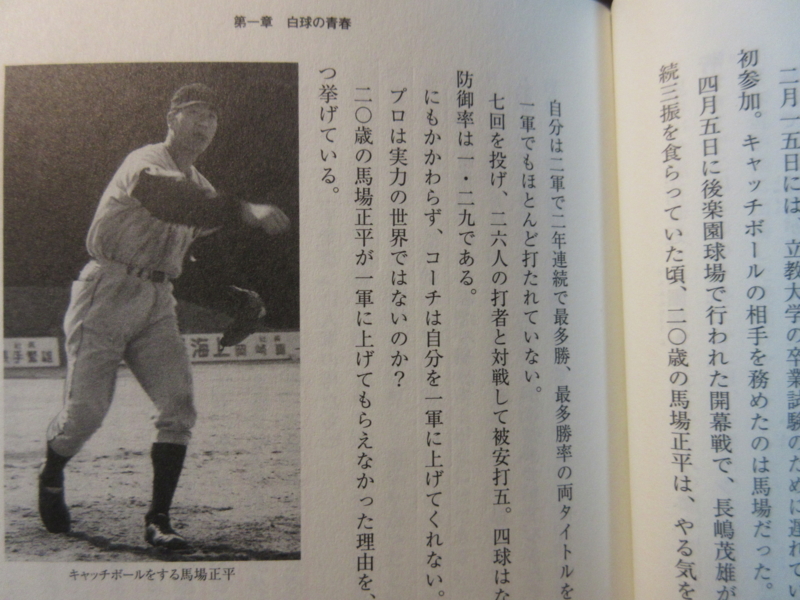

第一章「白球の青春」では、馬場の少年時代や青春時代、さらには憧れの読売ジャイアンツに投手として入団したようすが描かれています。しかし、プロ野球時代の馬場は不遇でした。実力がなかったわけではありません。著者は、次のように書いています。

「投手馬場正平は、常に自分の100パーセントを出して真剣に投げていた。しかし、2メートルの大巨人が投げるだけで観客は沸き、馬場の意志とはまったく別のところで、真剣勝負たるプロ野球に”ショー見世物”という雰囲気が漂う。さらに異形の大巨人がひとたびマウンドに上がれば、観客の視線はスター選手の頭上を通り越して、馬場に集中してしまう。

それらを嫌う人間が、コーチや先輩に多かったのである。

長く多摩川合宿所の寮長を務めた武宮敏明は『馬場は巨人時代、背が高いことで損ばかりしとった』と回想している。

繊細な神経の持ち主が、自分を排除しようとする人々の視線に気づかなかったはずはない。ただ馬場は認めたくなかった。子供の頃から憧れていた読売巨人軍が、完全なる実力社会ではなく、人間を差別する嫉妬深い人々の集団であったことを」

不遇だったプロ野球時代の馬場

不遇だったプロ野球時代の馬場

3年連続で二軍の最優秀投手になるほど活躍した馬場ですが、一軍には上がれませんでした。肩の痛みを訴えた馬場に、球団は待ってましたとばかりに、シーズン途中の8月に戦力外通告します。「魔術師」の異名をとる三原脩監督率いる大洋ホエールズに移った馬場ですが、旅館の風呂場で転倒し、大怪我を負うという災難に見舞われ、失意のうちにプロ野球界を去るのでした。

力道山と馬場

力道山と馬場

そんな馬場に声をかけたのは、「プロレス王」の力道山でした。本書では、戦後最大のヒーローの1人となった力道山について書いています。

「要するに力道山はこう言いたかったのだ。

『現実世界では決して起こらないことが、プロレスでは起こります。リングの上では、あなたたちの願望が必ず実現するのです。痛快でしょう? プロレスを見にきませんか?』

潜在的な願望を刺激すれば、人はどんなものでも信じる。

日本人の潜在的な願望とは、首都東京を焼け野原にし、非戦闘員を大量に虐殺し、広島と長崎に原爆を落としたアメリカに復讐したい、というものだ。

敗戦によって四等国に成り下がった日本人は、屈辱を晴らす機会を心から求めていたから、新聞記者が『プロレスは八百長だ、芝居だ』と書こうが気にしなかった。

長くアメリカの占領下にあった日本人が決して口にできなかった願望を、目の前で実現させたからこそ、観客はプロレスに熱狂し、力道山はたちまち国民的なヒーローとなった」

しかし、人は飽きっぽいもの。何度も反復すれば、復讐の物語も色褪せてしまいます。力道山が次に用意した物語は、プロレス日本一をかけて、柔道出身の木村政彦と戦うことでした。力道山vs木村戦は、ノンフィクション『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』がベストセラーになって以来、最注目されています。あの試合は力道山の一方的な八百長破りであり、「真剣勝負なら、木村が勝っていた」という意見もあります。

しかし、本書の著者である柳澤氏は次のように述べます。

「真剣勝負を望まなかったのは、木村政彦自身なのだ。

理由はただひとつ。力道山に勝つ自信がなかったからだ。それ以外には考えられない。そしてもちろん、力道山は木村に勝つ自信があった。だからこそリアルファイトに踏み込んだのである。

力道山は身長176センチ体重116キロ(公称)。

木村政彦は170センチ体重85キロ。

多少サバを読んでいるはずだが、ふたりの体重差はおよそ30キロ。桜庭和志(85キロ)とエメリヤーエンコ・ヒョードル(105キロ)の体重差20キロよりも大きいことは間違いない。

さらに当時力道山が30歳だったのに対し、木村は37歳。わずか4年前に力士を廃業した力道山に比べ、木村が本格的なトレーニングをしていたのは兵役に就いた1942年初頭にまで遡る。木村は13年もの間、まともなトレーニングもせず、毎日のように大酒を飲んでいた。残されているVTRを見れば、両者のコンディションに大きな差があることは歴然としている」

さらに著者は以下のように書いています。

「プロレスはもちろんショーであり、柔道は真剣勝負である。

だからといって『裸で戦っても柔道家がプロレスラーより強い』ということにはならない。柔道は着衣格闘技であり、相撲やレスリングは裸体格闘技である。着衣格闘技の技術のうち、裸体格闘技に役立つものは意外に少ない。たとえば柔道の投げ技を使って裸の相手を投げることはほとんどできない。有効なのは一本背負いくらいだろうか。柔道着がなければ、絞め技の多くも使えない。一方、裸体格闘技の技術は、着衣格闘技に広く応用できる。たとえばレスリングのタックルは柔道でも極めて有効であり、ゆえに現在の柔道では、帯から下に手を触れることを禁じてしまった」

著者は『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の内容に思う所があるようで、「柔道日本一の木村政彦が、たかがプロレスラーの力道山ごときに負けるはずがない」という発想は100年古く、「このような偏狭な思想からいつまで経っても脱却できないからこそ、日本柔道は外国の柔道やレスリングなどに学ぶことができず、現在のような惨状に陥ってしまったのだ、と筆者は思う」とまで書いています。

若き馬場と猪木のトレーニング風景

若き馬場と猪木のトレーニング風景

第二章「創造主・力道山」では、力道山が馬場正平と猪木寛至のプロレス入門を大いに喜んだとして、その理由を以下のように書いています。

「ふたりとも、めったにない逸材だったからだ。

22歳の馬場正平は2メートルを超える日本人離れした体格の持ち主であるばかりでなく、プロ野球の投手として活躍したほどの素晴らしい運動神経の持ち主だった。ジャイアンツの選手が日本有数のアスリートであることに疑いの余地はないだろう。さらに多摩川の合宿所では、相撲でも卓球でも馬場の相手になる者はひとりもいなかった。2メートルを超える大巨人が、強い足腰ばかりでなく、並外れた動体視力と俊敏性を兼ね備えていたことを、私たちは胸に刻んでおく必要がある。

17歳の猪木寛至もまた、190センチ近い身体を持つ逸材であった。馬場ほどの恵まれた運動神経はなかったものの、柔軟な肢体とブラジルでの肉体労働で培われた根性を持っていた。足も速く、走らせれば猪木に追いつけるレスラーはひとりもいなかった」

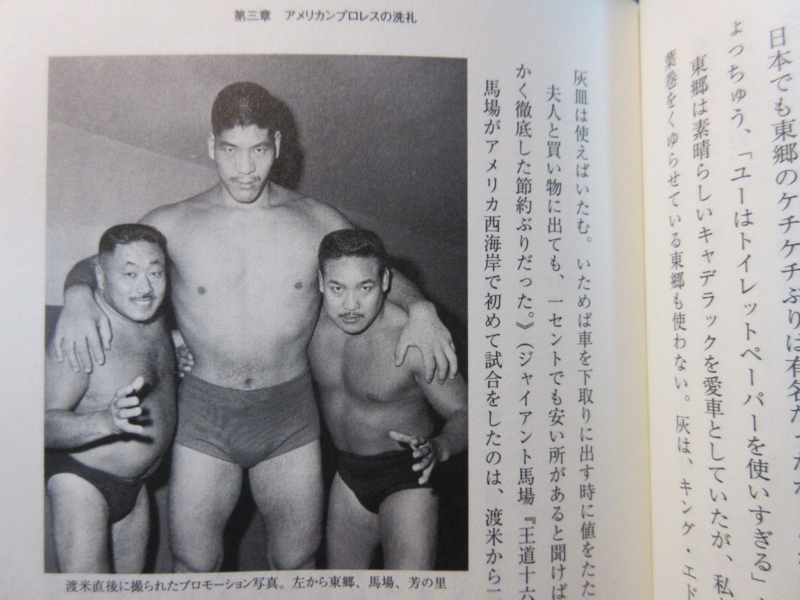

アメリカ武者修行時代の馬場

アメリカ武者修行時代の馬場

本書では、プロレスというジャンルについて、以下のように書いています。

「1930年代前半にプロレスはほぼ現在の形になった。

見世物であれば、わかりやすいほうがいいに決まっている。プロレスは急速に進化した。ベビーフェイスとヒールの役割をはっきりさせた。最もアメリカ的なカウボーイやアメリカン・フットボールの選手は正義の味方。共産主義者や汚い反則を繰り返す日系人は悪役である。

世界一のデブや醜く変形した顔の持ち主が登場し、水の中や泥の中で戦った。小人が女子プロレスラーと戦い、レスラーが熊やカンガルーと戦った。

タッグマッチもまた、試合の後半になるとレスラーが疲れて試合が面白くなくなることを防ぐために、この時期に開発されたものだ。

以後、すべてのプロフェッショナル・レスラーは、相手に勝つ能力ではなく、集客力だけを求められるようになったのである」

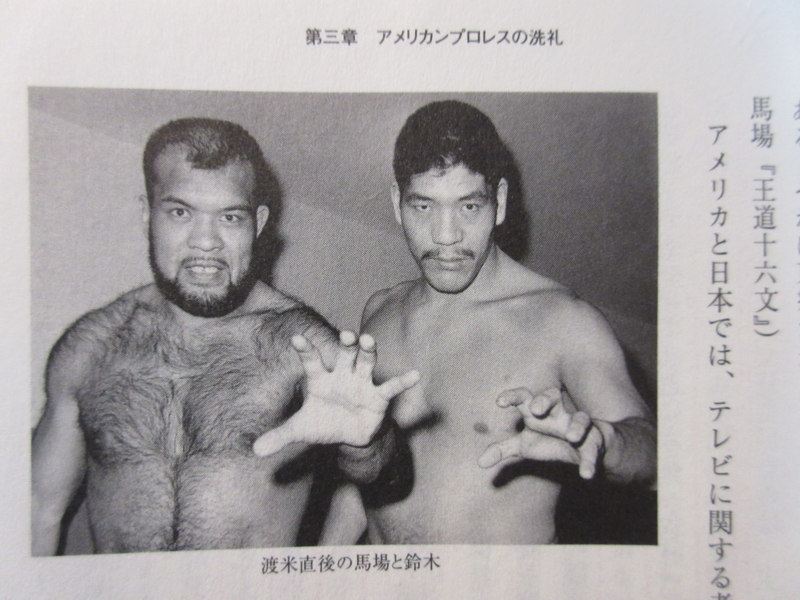

マンモス鈴木とジャイアント馬場

マンモス鈴木とジャイアント馬場

第三章「アメリカン・プロレスの洗礼」でも、著者は次のようにプロレスについて述べています。

「人々は退屈な日常を憎んでいる。

だからこそ人々は非日常の興奮を求めてスポーツイベントの観客となる。

しかし、取っ組み合いのレスリングは、ボクシングに比べて観客を興奮させる力が足りない。だからこそ、リアルファイトのプロフェッショナル・レスリングの興行は行き詰まった。レスリングが世界一強かろうと、小さな関節技の達人が大男を倒そうと、お客さんがきてくれなくては、プロフェッショナル・レスリングは成り立たない。そこで関係者は、レスリング興行を観客にとって魅力的なものにする方法を必死に考えた」

長い年月の間にレスリング関係者たちが思いついたアイデアは、以下のようなものでした。

1・真剣勝負を捨て、一致協力して面白い試合を作り上げる

2.派手な投げ技が多く出るように、微妙な体重移動を行う

3.殴る蹴るなどの打撃戦を使う

4.相手をロープに飛ばしたり、コーナーポストの上から飛び降りたりする

5.ドロップ・キックや4の字固めなど、実戦的ではないが見映えのする技を使う

6.試合後半の疲労を防ぐためにタッグマッチを行う

7.巨人やミゼット、毛むくじゃらの男、醜い顔の男など、外見が特徴的な者を戦わせる

8.女子を戦わせる。女子と男子が、女子とミゼットが戦う

9.熊やカンガルーなどの動物と戦う

10.ドイツや日本、ソ連など、敵国のレスラーを演じる

11.覆面をかぶって神秘性を演出する

12.場外乱闘を行う

13.流血して観客を驚かせる

14.レフェリーの見えないところで、目つぶしや喉を攻撃するなどの反則攻撃を行う

15.泥の中やプールで戦う

16.ボクサーや柔道家と異種格闘技戦を行う

17.アメリカン・フットボールのスター選手をレスラーにする

18・「あいつを殺してやる!」などのマイク・パフォーマンスを行う

19.キザで気色の悪いゲイを演じて観客の憎悪をかきたてる

20.観客そのものを言葉で攻撃して怒らせる

まったく、ここにはプロレスというエンターテインメントに関するアイデアがすべて詰まっている感があります。この他にも、ザ・シークでお馴染みの「火を吹く」とか、ザ・マミーのような「超自然現象を演じる」などもあるでしょう。また、「金網デスマッチ」というのもありました。日本オリジナルといえば、猪木と上田馬之助が戦ったリング下に釘を敷き詰める「ネール・デスマッチ」や、猪木とマサ齋藤が巌流島で戦ったような「名所旧跡デスマッチ」、さらには天才アイデアマンであった大仁田厚が得意とした「ノーロープ有刺鉄線電流爆破デスマッチ」などもありましたね。本当に、プロレスこそは真の意味での「何でもあり」だという気がします。

非常に面白かったのは「プロレスは女性たちの欲求不満を解消した」という項です。1950年6月の段階で、全米4局(ABC、NBC、CBS、デュモン)は週に6日、合計12時間10分もゴールデンタイムにプロレス中継を行っていたそうです。これに関して、著者は以下のように述べています。

「プロレスをテレビで見ていたのは、主に女性だった。

戦時中、アメリカ女性は溢れんばかりの自由を手に入れていた。

第二次世界大戦中、アメリカが戦場となることは決してなかったし、男たちは戦争に忙しく、女性が外に出て働くことが奨励された。

しかし、アメリカは本来、保守的な国である。戦争が終わると女性たちは家庭に押し戻され、再び主婦として家事をすることを求められた。

ハンサムで筋骨隆々としたたくましい男たちが暴れ回り、勧善懲悪のわかりやすいドラマを提供するプロレスは、家庭の中で大きな欲求不満を抱える女性たちを喜ばせた」

著者は、「要するに、戦後のアメリカンプロレスには、男性ストリップやホストクラブの要素が含まれていた」と述べ、さらに次のように書いています。

「江戸時代の歌舞伎役者は『おしろいちんこ』、相撲取りは『砂ちんこ』、落語家は『扇子ちんこ』と蔑まれた。金持ちの女性に身を売って、ご祝儀をもらっていたからだ。アメリカの女性が一夜の慰みものとしてレスラーを求めるのも、役者買いと同様の心理が働いていたに違いない」

話がジャイアント馬場とは全然関係ない方向に行ってしまいましたが、じつは本書で最も面白かったのは、このようなアメリカのプロレスについてのトリビア的知識でした。知られざるアメリカのATショーの真実を明かした『大山倍達正伝』と並んで、アメリカのプロレス史に興味のある人には必読の書だと思います。

馬場に話を戻しましょう。第八章「三大世界タイトル連続挑戦」では、力道山の死後、馬場はグレート東郷からアメリカに残留するように言われます。「憎き東洋の巨人」というキャラで売っていた馬場は、師匠の力道山以上の大スターになっていたのです。著者は、次のように書いています。

「『力道山が死んで、日本のプロレスはもう終わりだ。だから、お前は日本に帰らずにアメリカに残れ』

馬場が返事をしないと、東郷は馬場の前に一枚の紙を置いた。契約書だった。内容は次の通りだ。契約金16万ドル、年収は手取り27万ドルを保証する。契約期間は10年。

恐ろしい金額である。当時の27万ドルは、現在の貨幣価値に直せば5~6億円にあたるだろうか。いや、それ以上かもしれない」

アメリカで馬場はトップ・アスリートになった!

アメリカで馬場はトップ・アスリートになった!

ちなみに、当時トップレスラーの1人だったジン・キニスキーが来日したとき、「昨年の俺の年収は9万7000ドルだった。念願の10万ドルレスラーまであと一歩だ。今年中には、超一流の仲間入りをしたい」と語ったそうです。著者は、以下のように述べています。

「10万ドルが超一流の証明だった時代に、3倍近い27万ドルを保証されたのだから凄い。1964年のジャイアント馬場は、イチローや松井秀喜以上の価値を持つ日本人アスリートだったのである」

このくだりが、本書のタイトルになっていることは言うまでもありません。

著書の前作『完本1976年のアントニオ猪木』によれば、猪木は1976年にモハメッド・アリ、パク・ソンナン、アクラム・ペールワンらと真剣勝負を戦いました。猪木にとっての1976年が「格闘技を究めた年」であたたとするなら、馬場にとっての1964年とは「プロレスを究めた年」だったのです。

結局、日本に帰国した馬場は、押しも押されぬ日本プロレスのエースとして活躍します。第九章「猪木の逆襲」には、馬場が帰国する直前のエピソードが次のように紹介されています。

「1964年3月27日、サンディエゴ・コロセウムでフレッド・ブラッシーとの最後の試合を戦った後、ジャイアント馬場は定宿にしていたクラーク・ホテルでアントニオ猪木に会った。猪木はハワイからアメリカに到着したばかり。これから武者修行に出るところだった。

『寛ちゃん、これを持っていけ。俺はもう使わないから』

馬場が猪木のポケットにねじ込んだのは700ドル(現在の貨幣価値で約140万円)あまりの札束だった。

後年、猪木は『あれは涙が出るほどうれしかった』と語っている。

馬場にとって、5歳年下の猪木は可愛い弟分だったのだ」

非常に心温まる話です。後日、馬場と猪木は無敵の「BI砲」として大活躍しますが、その後は最大のライバル同士となったことは周知の通りです。

ちなみに第九章「猪木の逆襲」から、著者の筆致は生き生きとしてきます。著者が馬場ではなく猪木のファンであることは一目瞭然ですが、それは以下のような文章からもよくわかります。

「アントニオ猪木は、自分のプロレスに思想を付与した。

『プロレスとは闘魂である』

『プロレスは最強の格闘技であり、キング・オブ・スポーツである』

『誰の挑戦でも受ける』

という、武士道に似た思想である。本来、武士に思想など不要だ。戦いに勝って生き残るか、負けて死ぬか。それしかない。

しかし、江戸時代という平和な時代が訪れると、やがて武士道が誕生する。刀を腰に差していても人を斬ることを禁じられた時代の武士は、本来あるべき武士の理想像を考察し、『武士道とは死ぬことと見つけたり』などという思想を持つようになった。同様に、憲法九条があり、自衛隊はあっても軍隊はない平和な戦後の日本に育った若者は、本来、純粋なエンターテインメントであるプロレスに思想を求めた。1960年代までお茶の間の王者でもあった日本のプロレスを、70年代に若者のサブカルチャーに変貌させたのは、もちろんアントニオ猪木その人である」

一方、著者はジャイアント馬場をどのように見ていたのでしょうか? 著者にとっての理想の馬場は、隠居老人としての「馬場さん」でした。第十二章「優しき神様」で、著者は次のように書いています。

「歴史の生き証人にして、すべてを失って受け容れる度量を持ち、家督は若い者に譲り、第一線から退いた後も、家族と会社を支えるために日々の仕事を淡々とこなす。

プロレスファンはジャイアント馬場に伝統的な日本の老人を見た。50歳になったばかりの馬場を老人と呼ぶのは失礼かもしれない、しかし、笠智衆が映画『東京物語』で原節子の父を演じたのは49歳の時だった。

1980年代末、ジャイアント馬場は笠智衆のような隠居老人になった。

そう、”馬場さん”である。年齢、胸の薄さ、腕の細さ、スピードのなさを問題にする観客はひとりもいなくなった。老人に強さを求めるのはおかしい。馬場さんは馬場さんでいてくれればそれでいい。観客はそう考えるようになった。ジャイアント馬場以外、そんなレスラーはひとりもいない」

1999年1月31日、ジャイアント馬場は東京医科歯科大学病院で息を引き取りました。享年61歳でした。著者は、次のように述べています。

「偉大なレスラーは、これから全日本プロレス関係者に訪れる悲劇から逃れるようにこの世を去った。翌2000年5月のジャンボ鶴田の死も、同時期の三沢、小橋らの大量離脱も、2009年の三沢光晴のリング上の死亡事故も、馬場は何ひとつ知らない。同時期を生きたアメリカのレスラーたちは、ジャイアント馬場を次のように評している。

『日本中どこに行っても、ファンはババに畏敬の念を持って接していた。モハメッド・アリと同じだよ。ラリー・ホームズに負けた後も、ファンはアリを愛し続けた。ババにはアリのような雰囲気、オーラがあった。日本のファンはババに、普通の人間とは違う何かを見ていたと思う』

(ブルーノ・サンマルチノ)

『日本にきて仏像を見るたびに、いつもババのことを思い出す。イエス。ババはブッダなんだよ』(ザ・デストロイヤー)」

本書の最後に、著者は以下のように述べています。

「馬場正平は、普通の日本人とはまったく異なる人生を生きた。

人並み外れた大きさと運動神経が、プロ野球へ、そしてプロレスへと導き、アメリカでも日本でも大成功を収めた。しかし、プロレスラーとしての成功が、馬場の本質を変えることは一切なかった。

馬場正平はひとりの心優しい日本人として生き、そして死んだ」

著者と同じく、わたしも馬場よりも猪木のファンでした。でも、本書を読み、馬場というアスリートを見直すとともに、彼の人生にも大きな興味を抱きました。最後に、本書に登場するルー・テーズ、カール・ゴッチをはじめ、ビル・ミラー、バディ・ロジャース、フレッド・ブラッシー、ザ・デストロイヤー、ブルーノ・サンマルチノといった往年の名レスラーたちの描写が魅力的でした。やはり、わたしはプロレスが好きなのだと再確認しました。