- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

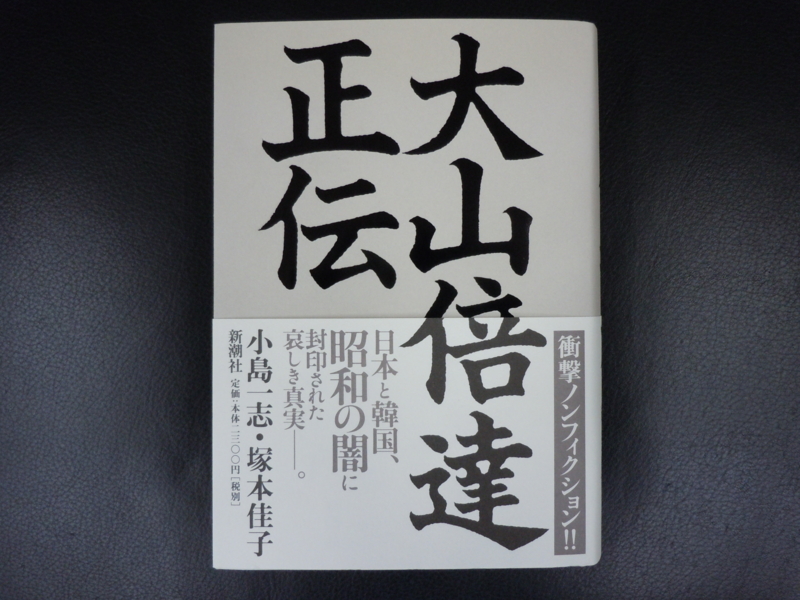

No.0513 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『大山倍達正伝』 小島一志・塚本佳子著(新潮社)

2011.12.16

『大山倍達正伝』小島一志・塚本佳子著(新潮社)を読みました。

2006年に初版が出ていますが 『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』、そして『力道山の真実』とあわせて読めば、戦後の日本の格闘技界が明確な輪郭をもって立ち上がってきます。本書を読了して、力道山、木村政彦、大山倍達・・・・・3つの巨星の真の姿がようやく明らかになった思いです。

昭和の闇に封印された哀しき真実・・・・・

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』は700ページの大冊でした。本書も、600ページを超えるボリュームです。ともに新潮社から刊行されています。

帯には、「衝撃ノンフィクション!!」というキャッチコピーとともに、「日本と韓国、昭和の闇に封印された哀しき真実―。」と書かれています。また帯の裏には、次のような内容紹介が書かれています。

「資料500点、証言者300人余、渾身の取材で驚愕の新事実続出! 同胞同士の抗争に明け暮れた戦後、アメリカ遠征激闘の真実、祖国のもうひとつの家庭に求めた最後の安息・・・・・。伝説の空手家の真の人生が、いま明らかになる」

著者の2人ですが、小島一志氏は雑誌『極真空手』(学習研究社)の編集長でした。自身が極真空手を学び、生前の大山倍達総裁からも可愛がられたようです。また、現在の極真会館の松井章圭館長とも個人的に親しい人物です。

塚本佳子氏は、小島氏の部下として『極真空手』の編集者を務めました。1997年に『極真空手』が学習研究社を離れ、『新極真空手』と名前を変えてスキージャーナル社から刊行されることになったとき、その編集長に塚本氏が就任しています。

本書『大山倍達正伝』は2部に分かれ、第一部をノンフィクションの筆致で塚本氏が書き、第二部を回想録の趣きで小島氏が書いています。ノンフィクションとしての完成度は塚本氏に軍配が上がります。しかし、読み物としての面白さなら小島氏のほうが上です。

しかし、まったく雰囲気の違う2冊を無理やり合本にしたような違和感が残りました。それぞれ単行本として充分な量を備えているわけですから、別々に2冊の本として出したほうが良かったのではないかと思います。

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」(塚本佳子)

第一部 人間・崔永宜 (塚本佳子)

序章:極真空手と「大山倍達伝説」

第一章:誕生―世界のなかの朝鮮

第二章:少年時代―「虎の骨」と臥龍山の咆哮

第三章:渡日―翻弄された時代

第四章:民族運動―激闘の日々

第五章:頂点―世界の極真空手

終章:存在証明―崔永宜と大山倍達

第二部 空手家・大山倍達 (小島一志)

序章:原点「力なき正義は無能なり」

第一章:伝説と虚飾の原風景

第二章:剛柔流と松濤館―修行時代(1)

第三章:第一回全日本大会と山籠り―修行時代(2)

第四章:謎に包まれたアメリカ遠征

第五章:伝説から極真会館建設へ

終章:晩鐘

「エピローグ」(小島一志)

「おわりに」(小島一志)

「参考文献」

「はじめに」の冒頭で、塚本氏は次のように書いています。

「大山倍達―彼は稀代の空手家である。たゆまぬ強さへの探究心によって、武道および格闘技の世界に金字塔を打ち立てた。そして、世界最大の空手流派・極真会館を創り上げたのだ。大山が逝ってからすでに十余年が経過したいまも、『偉人』と呼べる彼の人生は伝説となって語り継がれている。だが、『大山倍達伝説』に疑問を抱いた私たちは、真実の大山倍達の人生を辿る旅に出た」

すでに周知の事実となっていますが、大山倍達は韓国出身で、韓国名を「崔永宜(チェヨンイ)」といいます。本書は、「人間・崔永宜」を描いた第一部と、「空手家・大山倍達」を検証する第二部で構成されています。

大山倍達を知らないからこそ客観的に大山の人生を俯瞰できるだろうという理由から第一部を塚本氏が、大山が亡くなるまでの数年間、大山と身近に接し、かつ自身も極真空手の経験を持つ小島氏が第二部を担当したそうです。

序章「極真空手と『大山倍達伝説』」は、次のような書き出しで始まります。

「1994年4月26日、国際空手道連盟極真会館の創始者にして総裁、過去『牛殺しの大山』『世界最強の空手家』と謳われた大山倍達が逝った。

世界140ヵ国に公認支部道場を有し、累計1200万人を超える会員数を誇った世界最大の空手流派・極真会館は、この日を境に未曾有の混乱状態に陥っていく。

大山の『密葬』から約2ヵ月後、『二代目館長を松井章圭に指名』した大山の遺言書に対し、日本側遺族(遺言書により韓国に妻と息子3人の韓国側遺族がいることが判明した)が異議を表明、遺言書無効の訴訟を起こす。ついで一部支部長たちが遺族を担いで組織を離反、大山の未亡人・智弥子を館長とする『国際空手道連盟極真会館(遺族派)』を旗揚げした。そして1995年4月、二代目・松井に対して、古参支部長を中心に圧倒的多数を占める『支部長協議会派』による一大クーデター事件が勃発。さらにもうひとつの『国際空手道連盟極真会館(協議会派、現新極真会)』が誕生した。

大山倍達の死からたった1年を経ずして、大山が一代で創り上げた『極真空手帝国』は分裂・崩壊の危機に瀕することになった―」

大山倍達は、50冊を越える多くの著書を残しましたが、自身の出生地を韓国ではなく、満州であるとしています。塚本氏は、これについて次のように述べています。

「大山は、自らが創作した伝説のなかで最も重要な『核』とも言える、ある『虚構』に信憑性を持たせる目的で出生地や満州の逸話を捏造した。簡単に言えば、大山は『嘘を嘘で塗り固めた』ことになる。大山が『大山倍達伝説』を築くために最も必要だった『虚構』―。それは韓国人である出自の隠蔽に他ならない。

大山の経歴からは徹底して韓国色が払拭され、誰もが日本人と疑わない『大山倍達伝説』が創られていく。その過程で出生地も日本に変え、そこに矛盾がないようにあわせて創作したのが満州の逸話だった」

塚本氏は、大山が自ら描いた虚構の最初の目的は「韓国人であることを隠し、日本人になり切る」ことにあったと指摘します。しかし、大山の生涯を通した「大山倍達伝説」を俯瞰したとき、これは虚飾の原点であり出発点に過ぎないとして、次のように述べます。

「『日本人・大山倍達』の衣を纏った大山はその後も自らの足跡に潤色を加えていく。それは空手家としての英雄像に重みを与える『武勇伝』だったり、武道家としての系譜に真実味を持たせる『体験談』だったりと、目的は多岐にわたる。そして次第に自らの誇大宣伝的な意味合いが濃くなっていく。

韓国人としての出自を隠した大山は、強固なタガが外れたかのように自身の人生に幾重もの虚飾の衣を重ねていった。その究極の姿が梶原一騎原作の劇画『空手バカ一代』(作画・つのだじろう、影丸譲也/講談社)である」

さて、韓国に生まれた崔永宜とは、どんな子ども時代を過ごしたのでしょうか。著者は、「永宜は物質的には豊かな環境に育ったものの、何故かいつも不自由を感じていた。その原因は父・承鉉の存在だった。承鉉は厳しい人だった。特に礼儀については口うるさく、礼儀をわきまえない息子たちには体罰を与えることも日常だった」と書いています。ただ、それは当時の父親として当たり前の教育でした。儒教の精神が浸透する朝鮮では、「礼儀」は何よりも重んじられるものだったのです。

しかし、永宜はそんな厳格な父に反発しました。塚本氏は、「永宜は善くも悪くも父親から多大な影響を受けて育った。毅然とした態度で使用人を扱う父への尊敬と、躾の厳しい父への反発。永宜は常に父に対して相反する感情を抱いていた。現在の日本的な父子関係に当てはめるならば、父親に向かった永宜の反発はそれほど不自然ではないかもしれない。しかし儒教的家長制が支配する朝鮮社会を考えると、一転して永宜の感情は奇異なものとなる」と述べています。

さらに、塚本氏は次のように書いています。

「『儒教家』『権力者』『親日家』―。様々な顔を持つ父・承鉉は、永宜にとって人生の道標であるとともに、反発の対象であり不自由の象徴でもあった。家長、農場経営者、村長として人の上に立つ父を見て育った永宜が、〈自分も父と同じように偉い人物になりたい〉と思うのは自然の流れである。それが後に永宜の夢となる『戦闘機乗り』や『軍人』につながっていく。一方で、永宜は儒教の国・朝鮮に生まれ、儒教家の父に育てられたにもかかわらず、儒教思想、儒教的礼法に馴染めなかった。その根源的な理由が父親への反発であるのは言うまでもない」

永宜少年は、幼少の頃から吃音の障害を持っていたそうです。兄の永範は「大山は子どもの頃、なかなか思ったように言葉が出ないところがあった。思ったことを簡単に言葉に出来ないもどかしさが、大山を手の早い乱暴者にしたのかもしれません」と述べ、大山倍達の少年時代に詳しい房学基という人物も次のように語っています。

「崔永宜(チェペダル)先生は子どもの頃、激しい吃音だったようです。吃音だという理由で馬鹿にされたこともあったようです。でも腕力に圧倒的な自信を持っていた彼は、そんなことに悩むことはなかったと言います。彼は子どもながら、障害に負けない強い心と力を持っていたのでしょう」

小島一志氏も、生前の大山から以下のような話を何度も聞かされていたそうです。

「いまは吃音というが、つまり『どもり』だったのよ。私は『どもり』だからといって他人になんと言われようが、それで喧嘩をしたことはないよ。自分の弱点は自分で克服しなければならないのよ。人に馬鹿にされたからといって喧嘩するのは正義ではない。だから私は毎日大声で話したり、本を大きな声で朗読したりして、自分の力で『どもり』を治したんです。でも・・・・・、本当のことを言うとね、『どもり』が治ってからの話だけどね、それまで私を馬鹿にしてきた奴らをね、みんなまとめて袋叩きにしてやったよ」

また、永宜少年は、かなりの読書家だったそうです。ナポレオンやビスマルクなど軍人の生涯を描いた伝記を好みましたが、そこにも父親の影響がありました。永宜が幼い頃から父は積極的に海外の軍人や英雄の話を語って聞かせたとか。

特に親日家の父親が好んだのは、織田信長や武田信玄など日本の戦国武将の英雄伝でした。そこから、大山倍達の生涯の座右の書として知られる吉川英治の『宮本武蔵』に行き着くのは自然な成りゆきでした。

後に永宜は、哲学者パスカルの書『パンセ』に出合い、「強さとは何か」という肉体的な部分だけではない精神的強さにも関心を抱きます。

『パンセ』に登場する「正義なき力は圧政なり、力なき正義は無能なり」という言葉を座右の銘とし、自分なりに「正義なき力は無力なり、力なき正義もまた無力なり」という言葉に置き換えて事あるごとに口にしていました。『パンセ』と『宮本武蔵』は、後の永宜の人格形成に多大な影響をもたらすことになります。

大山自身の著書をはじめ、『空手バカ一代』には何度も『宮本武蔵』に読み耽る場面が登場し、ついには『空手バカ一代』には「昭和武蔵篇」までスタートしました。大山倍達といえば「昭和の宮本武蔵」という強いイメージが打ち出されたのです。しかし、『宮本武蔵』については、第二部「空手家・大山倍達」の第一章「伝説と虚飾の原風景」に興味深いエピソードが出てきます。

極真会館総本部3階の総裁室でソファーにもたれながら、大山と向き合った小島氏が『宮本武蔵』の話題を切り出したのです。小島氏は「吉川英治先生の『宮本武蔵』なんですが、自分は総裁の影響で何度も読みました。でも感動出来なかったんです」と正直に告白し、人間としての武蔵を冷徹な視点で描いた司馬遼太郎の『宮本武蔵』に比べて吉川英治の『宮本武蔵』は一読して作りものという気がしたと述べるのです。

それに対する大山倍達の答えは、次のような意外なものでした。

「実は私も同感なんだ。あの小説は駄目だねー。ただ小島、きみの意見は現代人の感覚だということを忘れちゃいけないよ。戦争中、吉川先生の『宮本武蔵』は国が奨励したんです、国威発揚のために。あれは国策小説だったのよ。私もまだ子どもだったから、そのつもりで読んで感激してしまった。でも、ありゃ嘘っぱちよ」

さらに、大山倍達は大きなジェスチャーで次のように語ったそうです。

「でもねー、いまさら私が吉川先生の武蔵はデタラメ野郎だと言えるかね?いまじゃ大山倍達イコール『昭和の武蔵』なのよ。それに宮本武蔵が吉川先生の筆によって見事な伝説になったのもまた事実なんです。真か嘘かは別にして、ひとつの伝説という意味じゃ吉川先生の武蔵は多くの国民に夢を与えたとも言える。

伝説というのはね、いかに大きな嘘をついたかに価値があるんだよ。武蔵は吉川先生が描いた嘘によって日本一の英雄になったんです」

この言葉を紹介した後、小島氏は「『大山倍達伝説』を考えるとき、あの日語った大山の言葉が思い出されてならない。大山はたしかに言った。『伝説とはいかに大きな嘘をついたかに価値がある』と。あの日、大山は言葉のなかに自らの伝説を暗喩していたのだろうか―」と述べています。

塚本氏は、大山倍達について「徹底した個人主義者だった」と評します。そして、次のように述べています。

「大山が最も大切にしていたものは、故郷でも家族でもなく、『己の夢』だった。『世界』と謳われる存在になること」、それこそが当時の大山にとって生きる理由のすべてだった。しかし結果的に見るならば、そのような帰属意識の希薄さや身勝手な愛情しか持ち得ない大山だったからこそ、『世界』への切符を手にすることが出来たとも解釈出来る」

そんな大山の「意識」が変化したのは1960年代後半以降、空手家として念願だった極真会館を創設して故国である韓国に帰省してからのことです。渡日して以来一度も顧みなかった故郷・韓国に、大山は自ら急接近していくのです。そして、晩年は妻と息子3人の韓国での家族と過ごすことに安らぎをおぼえたそうです。塚本氏は述べます。

「大山は晩年、毎月のようにソウルの『家』に帰り、1週間程度を『崔永宜』として過ごすのを常とした。大山にとって韓国の家族とともに過ごす時間は、何ものにも代え難い至福のときだった。人は齢を重ねれば重ねるほど望郷の念を強くするという。それは、少しづつ衰えていく肉体や精神を無条件で受け入れ、癒してくれる場所を求めるがゆえの心理なのかもしれない。大山倍達も例外ではなかった。人一倍の強靱な肉体と精神を有した大山とて人間だ。しかも一代で『国際空手道連盟極真会館』を築き上げ、『世界の大山』としての名声を勝ち取るために出自を偽ってまで『日本人』であり続けようとした大山が、安息の地を希求したのは当然のことと言える」

塚本氏は第一部「人間・崔永宜」の最終章「存在証明」において、「大山倍達」という名前が誕生した経緯に触れています。そこで、「倍達」という名について、朝鮮民族にとって非常に由緒ある名前であり、日本における「ヤマト」のように、朝鮮の国家・民族そのものを誇りをこめて言うときに用いられる言葉だと説明しています。

「大山倍達」とは、いわば「大山朝鮮」という意味だったのであり、力道山の「百田光浩」とは違って同胞にはすぐ朝鮮人だとわかる明確なサインでもありました。なお、1990年前後を境にして、大山はメディアに対しても自らが韓国人であることを公言していたそうです。

さて、本書の第一部では、戦後における在日朝鮮人の歴史が克明に描かれています。そこで、朝連と建青とのバトルに明け暮れる若き日の大山倍達の姿も活写されます。

しかし、その箇所も大いに興味深くはありますが、あくまでも「昭和史」のジャンルであり、わたしが関心を持つ「格闘技史」からは離れてしまいます。また、大山倍達と名高いヤクザの親分衆との交際も実名で描かれていますが、これもキリがないのでスルーすることにします。あくまで「格闘技」の視点に絞って大山倍達の人生を振り返ることにします。

自らが極真空手を経験している小島氏が担当する第二部「空手家・大山倍達」は、『空手バカ一代』に出てくる数々の伝説の正体を明らかにしてくれました。

たとえば、大山は本当に「借力(チャクリキ)」という武道を学んだのか。本当に清澄山で山籠りしたのか。そこで、本当に両眉を添ったのか。本当に戦後初の全日本空手選手権で優勝したのか。本当にアメリカ遠征でプロレスラーやプロボクサーと試合をして連戦連勝だったのか。本当にムエタイのチャンピオンをはじめ、世界各地の強豪を倒したのか。本当に太極拳の名人・陳老人だけに敗れたのか。本当に自然石を割ったのか。

本当にビール瓶切りを成功させたのか。本当に10円玉を指の力で曲げたのか・・・・・まあ、これでもかというばかりに、あらゆる伝説に検証のメスを入れています。その執拗さには、一種の感動さえ覚えてしまったほどでした。

そして、その多くの伝説は虚飾に包まれていましたが、そこで明確になったことは大山倍達とは正真正銘の「最強の空手家」であり「超人」そのものだったという事実でした。小島氏は、まず極真空手が誕生する以前の日本における伝統空手の歴史を振り返ります。沖縄の「唐手」をルーツとする空手は、数々の流派を生みました。

講道館柔道の創設者である嘉納治五郎と親交を結んだ船越義珍の「松濤館」をはじめ、宮城長順の「剛柔流」、摩文仁賢和の「糸東流」、大塚博紀の「和道流」が「四大流派」とされ、この四大流派を中心に1964年、全日本空手道連盟が結成されることになります。韓国から日本に密航してきた大山が、最初に学んだのは船越義珍の松濤館空手でした。でも、「ダンスのようだ」と失望した大山は、次に剛柔流空手に入門し、宮城の後継者だった山口剛玄の指導を受けます。

ここでも「地上最強のカラテ」をめざす大山の思いは満たされず、直接打撃をめぐって山口と意見が対立し、伝統空手の世界に別れを告げるのでした。

その後、少年時代から親しんでいたボクシングの練習に打ち込み、なんとピストン堀口とスパーリングを行い、ついには試合さえしています。結果は、堀口の判定勝ちだったそうです。また、柔道も熱心に学び、あの木村政彦と乱取りを行っています。

それだけでなく、日本拳法の総帥であった山田辰雄や森良之祐と知り合い、日本拳法もマスターしました。さらに、「達人」と謳われた吉田幸太郎のもとで大東合気柔術を修行し、目録を許されています。伝説の武道家である塩田剛三のもとで養神館の「実践合気道」も修行しました。大東合気柔術と合気道について、大山は「武術ではあるが格闘技ではない」という感想を漏らしたそうです。1956年5月には「タイ拳」を見てみたいとタイに渡り、ムエタイの修行したといいます。

そのときのスパーリングは『空手バカ一代』のブラック・コブラのエピソードの元になったわけですが、いやはや格闘技に対する好奇心、そして「強くなること」への貪欲さは明らかに常軌を逸しています。1956年6月に池袋の立教大学裏に作られた「大山道場」では、ものすごい稽古が行われたようです。

盧山初雄(極真館館長)は、「あの頃の稽古は地獄そのものでした。いまでこそアルティメットだとかバーリ・トゥードといった何でもありの格闘技が話題になっていますが、私たちはすでに半世紀も前に、突き蹴りだけじゃなく投げも締めも何でもありの稽古を日々繰り返していたんです。大山道場時代の組手はまさに真剣勝負でした」と語ったそうです。大山倍達がめざした「地上最強のカラテ」は正真正銘の総合格闘技だったのです!

総合格闘技をめざしたといえば、「柔道の鬼」と呼ばれた木村政彦もそうでした。彼は柔道だけでなく空手の修行も積んでいますが、ちょうど柔道の修行を積んだ大山倍達とクロスオーバーします。2人は拓殖大学の先輩・後輩ということになっていますが、本書によれば大山が入学したのは早稲田大学で、拓大に入った事実はないそうです。

しかし、武道団体であった義邦会の関係もあって、大山は拓大の柔道部に出入りし、憧れの人・木村政彦と知り合うのです。小島氏は第二部の第五章「伝説から極真会館創設へ」で次のように述べます。

「大山と木村の関係も決して深いものではなかった。生前の大山は幾度となく木村の話題を口にした。また大山が著書で書くように、1937年以来、全日本柔道選手権を三連覇した木村の名前を雑誌で知った若き日の大山にとって、木村が憧れの存在だったことは事実だろう。当時、ソウルYMCAでボクシングに励んでいた大山が、たとえ柔道とボクシングの違いこそあれ、ピストン堀口とともに木村を『強さの象徴』として見ていたことは、その後の大山の言動からも想像に難くない」

大山倍達が木村政彦との親交を深めるのはアメリカ遠征から戻った翌年の1953年のことでした。その後、木村とともに「プロレスの国内巡業」にも同行した大山は飛び入りの素人などを相手にしたりしていました。そして、あの木村政彦vs力道山戦でもリングサイドで観戦しました。

この試合の詳細は、書評『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』を読んでいただきたいと思います。力道山の裏切りに怒った大山は、リングに駆け上がろうとして関係者に抑えられます。そのこと自体も疑惑の対象の1つでしたが、格闘技評論家の小島貞二、プロレス評論家の門茂男など複数の証言者が存在し、真実であることが明らかになりました。また、その後も大山は力道山をつけ狙い、対戦を迫ります。そのくだりは、書評『力道山の真実』を参照されて下さい。

1950年頃から大山と親交のあった秋元明氏は、次のように述べます。

「大山さんが力道山に挑戦状を突き付けて何度も試合を迫ったのは本当です。大山さんはマスコミの人たちに力道山と戦いたいと吹聴して回りました。それで、この話が大事になってしまったのです」

力道山と大山の仲介をしたいという裏の世界の人々も登場しましたが、それでも大山は力道山への挑戦を諦めませんでした。秋元氏は次のように述べています。

「大山さんの怒りはまだ収まっていないようで、『力道山は絶対に許せん』と言い張るので驚きました。大山さんが言うには、ある雑誌の対談で力道山と会ったが、余興として最後に腕相撲をすることになったそうです。互いの立場を立てて引き分けにしようと申し合わせていたのに、記者が写真のシャッターを切る瞬間、突然力道山が猛烈な力を入れて大山さんは負けてしまいました。そのうえ力道山は腕相撲で大山に勝ったと吹聴し、マスコミでも有名になってしまったそうです。あのときの腕相撲と同じ汚いやり方で木村をやっつけた力道山が許せないというのが大山さんの言い分でした。今度こそ実戦で力道山を倒さなければ、いつまでも大山は力動に負けたと言われる。だから、絶対に許せないと言うのです」

いかにも、ありそうな話だと思います。あれほど執拗に力道山をつけ狙った理由が兄貴分である木村政彦の復讐だけとは考えにくく、力道山に対する大山個人の恨みであり、空手家としてのプライドだと考えたほうが納得がゆきます。

実際に大山倍達が力道山と戦っていたら、どうなったか。関係者は一同に「大山が圧勝した」と言っているそうです。木村政彦への喧嘩殺法で「キラー」の印象を持った力道山ですが、喧嘩なら大山のほうが上です。また、力道山得意の空手チョップなど、最強の空手家である大山から見たらまったく問題になりません。大山倍達は真の喧嘩の達人でした。渡日した当初、朝連と建青とのバトルに明け暮れていた大山は数十人を相手に大立ち回りを演じる日々だったといいます。

また、彼はプロの用心棒でもありました。なんと、後に首相となった佐藤栄作のボディガードをやっていたのです。それから、松濤館にいた頃は船越義珍のボディガードを務めました。船越義珍といえば、柔道では嘉納治五郎に相当する超大物です。いわば、「空手の神様」です。そんな人物のボディガードを務めることが何を意味するかは言うまでもありません。さらには、東声会の創設者であり、「伝説の喧嘩師」とも呼ばれた町井久之の用心棒も務めたことがあるといいますから、ただただ驚嘆するばかりです。おそらく、この頃の大山倍達は少なくとも「日本最強の男」ではあったのではないでしょうか。

そんな強い男の話を町井久之から聞いたある人物が大山を自分のボディガードにしようとします。プロレスラーのグレート東郷です。「悪役」として名高い日系人レスラーでしたが、実際は韓国人でした。

東郷は柔道家の遠藤幸吉とともに大山をアメリカに呼び寄せ、東郷ブラザーズを結成します。長男がグレート東郷で、遠藤が次男のコウ東郷、大山が三男のマス東郷というわけです。このアメリカ遠征では、大山は数多くのプロレスラーやプロボクサーを撃破したことになっています。また、力道山も苦杯をなめたタム・ライスやディック・リールといった一流レスラーをKOした武勇伝が有名です。小島氏はそれらの伝説を検証するわけですが、そこから意外な事実が浮かび上がってきました。

当時、アメリカには「ATショー」という興行がありました。別名「カーニバル・レスリング」とも呼ばれます。19世紀半ばのアメリカ西部開拓時代から行われていた見世物です。カーニバルの見世物興行として巡業していたサーカス一座は、道化や軽業、動物ショーなどとともに「力自慢」や「格闘ショー」を演目の1つとして公開していました。後にこれらが一般のサーカスと分かれて「カーニバル・レスリング」「ATショー」となったのです。ちなみに「AT」とは「ATHLETIC(アスレチック)」の略であり、「体育」という意味です。

ATショーの「格闘ショー」では、プロレスラー対プロボクサー、もしくは柔道、空手といった異種格闘技戦が目玉でした。ずばり、大山倍達が上がっていたリングはこのATショーのリングだったのです。本物のプロレスのリングでは、試し割りなどの空手のデモンストレーションを行い、ATショーで試合を行っていたのです。

しかし、大山はそのことを恥じてはいませんでした。なぜなら、プロレスのリングは筋書きのある「ワーク」でしたが、ATショーではリアルファイトの「シュート」が行われていたからです。ここにはタム・ライスやディック・リールのモデルとされるロートルのレスラーなども参戦し、大山と戦った可能性が高いというのです。そして、ATショーは単に「サーカス」とも呼ばれていました。

大山自身は小島氏に対して「私はたしかにサーカスに出ていました。二本指での逆立ちや自然石割りなんか大好評だった。コーラやビールの瓶を手刀で斬るのも私はサーカスでやって人気を得たんだよ」と述べ、さらに「プロレスラーやボクサーとの試合も、その多くはサーカスでやった。もちろん全戦全勝だ。サーカスの試合はプロレスのような八百長の必要がないからね。私の独壇場だった」と語ったそうです。

わたしは、この事実を知って、非常に感激しました。『空手バカ一代』という強大なファンタジーを求める旅に出たところ、それ自体がファンタジーともいえるプロレスの世界があり、さらにはファンタジーそのものであるサーカスまで登場する。これはもう、ファンタジーの万華鏡です。まったく素晴らしい!

おそらくビール瓶斬りだけでなく、牛と闘うという発想も大山はATショーの動物ショーから得たのではないでしょうか。いずれにせよ、大山倍達はATショーで「素人相手の賞金試合」や「プロレスラーとの異種格闘技戦」を行っていました。彼がアメリカの猛者たちを撃破したことは事実だったのです。

ただでさえファンタジックな大山倍達の人生を完全なファンタジーに変えてしまった張本人が梶原一騎です。彼の『空手バカ一代』は大ブームを巻き起こしましたが、そのぶん大山の虚構の世界を拡大してしまいました。後年、大山は『空手バカ一代』について小島氏に次のように語ったそうです。

「誇張や架空の話が交じっても、どうせ漫画だからと最初は気にしなかった。誰でも自分が偉く描かれるのは嬉しいものだよ。だが、気が付いたら私も極真も架空の世界に迷い込んでしまった。これはなんとかしなければならないと思いました。しかし、すでに漫画のなかではいちいち私の言葉が登場するのよ、『大山倍達談』としてね。あれはひとつだって私が実際に話したものじゃないが・・・・・。この状況から脱出するのは二者択一しかありません。ようするに梶原と縁を切って『空手バカ一代』を終わらせ、『あれは事実ではなく架空の話です』と公表するか、梶原のやり方に付き合っていくか。あの頃の私には梶原と決別する勇気がなかったんだね」

ちなみに、『四角いジャングル』では、かつての大山倍達と同じように、アントニオ猪木や黒崎建時が梶原一騎に架空の世界に引き込まれ、振り回されています。まさに「恐るべし、梶原一騎!」というところですが、小島氏は次のように述べています。

「現在、『格闘技ブーム』と言われてテレビメディアを席巻するK-1やPRIDEなどの格闘ショーは、かつて梶原一騎がプロデュースした「格闘技イベント」に源流を求めることが出来る。本来ならば格闘技ではないプロレスとキックボクシングや空手との「融合」もまた、梶原一騎によって作り出されたものである。1993年、K-1を主催した正道会館の石井和義は『もう「格闘技がマイナー」なんて言わせません。今日から格闘技はメジャースポーツの仲間入り』と公言した。このとき、石井の心には間違いなく往年の梶原への憧憬があったに違いない。だが、K-1もPRIDEも、結局は観て楽しむためのエンターテインメントでしかない」

「現在」と書かれたのは2006年のことです。すでに「格闘技ブーム」など過去の話で、K―1やPRIDEが隆盛をきわめた時代は過ぎました。最近、石井和義氏が中国でK―1の国際組織を立ち上げましたが、たしかに彼は梶原一騎の後継者と言えるかもしれません。ポスト『空手バカ一代』の極真空手について、小島氏は次のように述べています。

「梶原と決別した後、大山倍達が『空手バカ一代』によって染め尽くされたエンターテインメント色を払拭し、極真空手を本来の『武道』『競技』としての姿に修復させるのには約十年という年月を要した。否、それでも完全に極真空手からエンターテインメント色を打ち消すことは出来なかった。『空手バカ一代』によって作られた荒唐無稽な伝説から脱却し、自身が創り上げた『大山倍達伝説』によって再び自らの存在を主張しようとした大山の努力は、結局報われることなく、彼はその生涯を閉じることになる。そして――、大山倍達亡き後に生じた『極真騒動』後、極真空手を名乗る一部の団体もまた、梶原の亡霊に操られるかのようにエンターテインメント・ビジネスの世界のなかを彷徨っている」

大山倍達、その弟子である芦原英幸、さらにその弟子である石井和義。力道山、その弟子であるアントニオ猪木、さらにその弟子である佐山聡。すべては梶原一騎に踊らされた人々です。まさに梶原一騎こそは日本の格闘技界最大の「魔王」に他なりませんでした。いま、「格闘技界」と書きましたが、この言葉も梶原一騎が初めて使った言葉です。それまで「空手界」や「プロレス界」は存在しても、「格闘技界」など存在しなかったのです。

最後に小島氏は「もし大山倍達と梶原一騎の邂逅がなく、『空手バカ一代』が存在しなかったならば・・・・・。私の想像は決して悲観的ではない」と書いています。

しかし、やはり『空手バカ一代』が極真会館を世界最大の空手団体にしたことは事実でしょう。しかし、そのフィクションの世界から脱したリアルな大山倍達の人生は、わたしの心に大きなインパクトを与えました。伝説に頼らなくとも、彼は間違いなく偉大な人間でした。かつて、少年のわたしは『空手バカ一代』をノンフィクションとして読みました。そして、いつも「大山倍達はすげえなあ!」と言っていました。いま、本書を読み終えて、次の言葉を言いたいです。

「大山倍達は、やっぱりすげえなあ!」と。