- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0789 社会・コミュニティ 『「助けて」と言える国へ』 奥田知志・茂木健一郎著(集英社新書)

2013.09.08

『「助けて」と言える国へ』奥田知志・茂木健一郎著(集英社新書)を読みました。

著者の1人である奥田氏が送って下さった本です。1通の手紙が同封されており、そこには、本書の出版記念として9月8日に奥田・茂木両氏の講演会が小倉で開催されること、その講演会の冒頭でわたしに本の感想を語ってほしい旨が記されていました。

奥田氏は、東八幡キリスト教会の牧師であり、北九州ホームレス支援機構の理事長を務められています。『もう、ひとりにさせない』の著者でもあります。奥田氏とわたしは、これまで「無縁社会シンポジウム」や「就労支援シンポジウム」などのパネル・ディスカッションで共演しました。さらに、『無縁社会から有縁社会へ』の単行本などを一緒に出した御縁もあります。

一方の茂木氏ですが、今や知らない人がほとんどいない有名人ですね。脳科学者にして、現在はソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャーです。じつは北陸大学の入学式に合わせて金沢で茂木氏の講演が開かれており、わたしも聴かせていただきました。

もともと、わたしは茂木氏が本を書き始めた頃から、氏の代名詞ともなった「クオリア」仮説に注目していました。『ハートフル・ソサエティ』(三五館)でも、「脳から生まれる心」という一章を割いて、クオリアを中心に脳と心の関連性を述べました。また、『灯をたのしむ』(現代書林)でも、茂木氏の『脳と仮想』(新潮文庫)の内容を紹介しながら、ロウソクの灯が映し出す仮想世界について述べています。

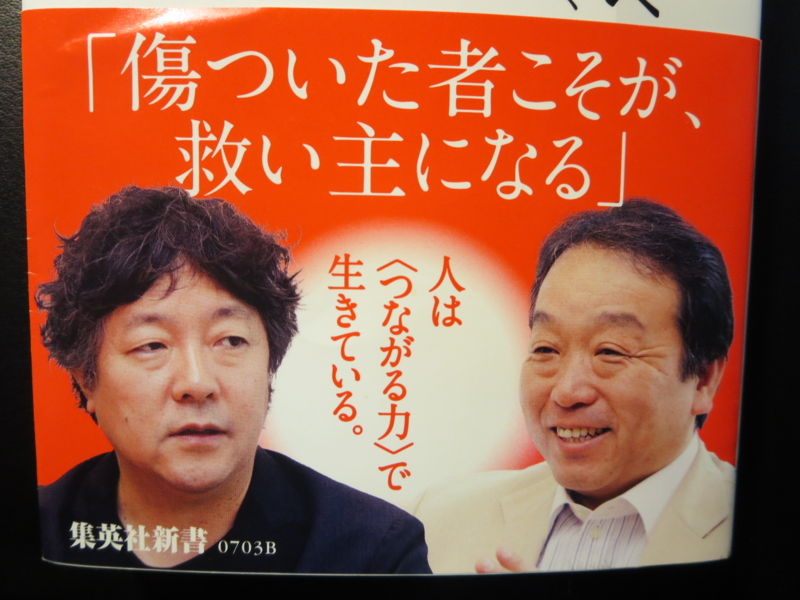

帯には両者の写真が並びます

帯には両者の写真が並びます

さて、本書『「助けて」と言える国へ』ですが、「人と社会をつなぐ」というサブタイトルがついています。帯には著者2人の写真と一緒に「傷ついた者こそが、救い主になる」「人は〈つながる〉力で生きている。」と描かれています。また、カバーの前そでには以下のような内容紹介が書かれています。

「ホームレス者が路上死し、老人が孤独死し、若者がブラック企業で働かされる日本社会。人々のつながりが失われて無縁社会が広がり、格差が拡大し、非正規雇用が常態化しようとする中で、私たちはどう生きればよいのか? 本当の”絆”とは何か? いま最も必要とされている人々の連帯とその倫理について、社会的に発信を続ける茂木健一郎と、困窮者支援を実践している奥田知志が論じる」

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「まえがき」 茂木健一郎

〈対談〉真のつながる力とは何か 奥田知志×茂木健一郎

(1)健全に傷つくことができる社会へ

(2)キリスト教の思想とホームレス支援

(3)生きる意味を問う

「絆は傷を含む~弱さを誇るということ」 奥田知志

「あとがき」 茂木健一郎

「まえがき」で、茂木氏は次のように述べています。

「私たち1人ひとりが、本当の意味で元気になるためにも、社会の中の助け合いの精神が『安全基地』とならなければならない。その意味で、人助けは、決してチャリティのためだけではない。安心して挑戦できる社会となり、経済が発展していくためにも、人と人とが結ばれていることが大切なのである」

まったく、その通りです。わたしは、いつも自分が言っていることを茂木氏が代弁してくれたような思いがしました。エマソンの「心から他人を助けようとすれば、自分自身を助けることにもなっている」という言葉はまさに真理ですね。

「真のつながる力とは何か」と題された対談の冒頭では、奥田氏が「私は苦しみを受けた人々、捨てられた人々には、認識的特権があるように思います。普通の人には見えないものが見えていたり、感じられないものを感じることができたり。苦しめられているとか、痛めつけられている人たちしか持てない感覚みたいなものがあるのではないか」と述べていますが、これは非常に重要な指摘であると思います。「貧しい者は幸いである」と述べたイエスの言葉を思い出さずにはいられません。

また、「努力していれば、ちゃんと生きていれば転落することはないというのが、まず幻想ですね」という茂木氏の発言に対して、奥田氏は「ええ、幻想です」と肯定するのですが、それを受けて、さらに茂木氏は次のように語ります。

「色々な理由で、セーフティネットからこぼれ落ちてしまうことがあるわけです。ところが、何となく日本人の意識の中に、ホームレスというのは、極端なことをいえば、彼ら自身が怠けたからとか、何かよくないことがあったからそうなったと思い込んでいるところがあって、僕はそれがとても気になっています。それに、安心安全を過剰に求めるのは、自己認識にも悪影響を与えると思います。自分を認識することは、人生の最終的な目標とすらいえる大切なものだけど、それは”自己”と”他者”を見て学習するものです。人は、自分とちょっと異質な人がいたら拒絶しようとするし、共感できる人がいたら心惹かれたりしますが、案外自分と意見が合わなかったり、共感できない人と出会ったときに、自分を認識できたりするんですね」

ここで茂木氏は、「セーフティネット」という言葉を使っています。わたしは、冠婚葬祭サービスの提供や隣人祭りの開催サポートを各地で展開していますが、血縁や地縁こそは人間にとっての「セーフティネット」であると思います。いま、独居老人など身寄りのない方、つまり血縁に恵まれていない方が増えていますが、わたしは「血縁がない場合は、地縁の出番だ」というふうに考えています。家族がいない人は、隣人が支えなければならない。今は家族がいない人が増えているので、近隣との縁を強めることが大切。血縁・地縁は、社会全体のセーフティネットとしても機能しているのです。

また、人は、どこまで行っても、血縁や地縁から離れることはできません。そのことは、東日本震災以降、多くの人の心に刻まれました。わたしたちは「隣人」という”他者”を受け入れ、”他者”との縁を大切にしなければなりません。

わたしは、無縁社会を乗り越えるためには、いや、人が幸せに生きるためには葬式が最も重要なカギになると思っています。これまでにも何度も、そのことを訴えてきました。現代の自由な社会の中で、葬式をはじめとした冠婚葬祭を通じて、家族や近隣との「縁」を再確認し、「絆」を結び直す。それが、冠婚葬祭互助会の使命だと、わたしは信じています。興味深いことに、奥田氏は対談(1)の「健全に傷つくことができる社会へ」の中で次のように述べています。

「私は、支援の初めに私の葬式のときに来てくださいねと言います。お葬式の場というのは、ある意味では残った人たちを支える場です。私が死んだときに、野宿のおじさんたちが何百人か来てくれて、嘘でもいいから『あいつはいい奴やった』と言ってくれと」

奥田氏も、葬式への参列が「縁」と「絆」の問題に直結していると気づいているのでしょう。わたしは心強い気持ちになりました。

「絆」というと、大震災以降あまりにも多用されたがゆえに手垢がついた感もありますが、やはり時代のキーワードであることは間違いありません。奥田氏がよく言われるように、「きずな」という言葉の中には「きず」が含まれています。「傷」を共有してこその「絆」なのです。奥田氏は、人間にとっての「傷」の意味を次のように述べます。

「今うまくつながっていないだけで、元々は皆『助けたい』という思いを持っていると思うのです。助けてほしいという思いと、こんな自分でも何か役に立ったらという思いをつなぐことです。

ただ、その邪魔をしているのが自己責任論と安心安全志向です。傷つきたくないということです。人と出会うと必ず傷つくのですが、だから、その傷が致命傷にならないための仕組みをつくらなければいけない。どうしても傷は必然ですから」

さらに、社会にとっても「傷」は必要であるとして、奥田氏は述べます。

「社会というのは、”健全に傷つくための仕組み”だと私は思います。傷というものを除外して、誰も傷つかない、健全で健康で明るくて楽しいというのが『よい社会』ではないと思います。本当の社会というのは、皆が多少傷つくけれども、致命傷にはならない仕組みです。どうも学校の先生などは特にそうですが、『助けて』と言ってはいけないというような倫理観がすごく働いています」

なぜ、今の社会では「助けて」と言いにくいのか。奥田氏は述べます。

「今の社会は、『しょうがないよ』『仕方がないよ』と、なかなか言わせてもらえないでしょう。でも、それが言える社会でないといけないのではないか。諦められないで、とことんやってしまって、それで病気になっている。でも、もう仕方がないという場面も、ときにはあるのではないでしょうか。そのあたりが生きづらさにもつながっている気がします」

牧師でもある奥田氏は、「キリストが神に見捨てられた」と言います。それを受けて、茂木氏が以下のように発言しています。

「見捨てられたということによって彼が救い主になった。ホームレスの人は、ある意味では社会に適応しなくて、ありていにいえば資本主義の社会から追い出された人たちじゃないですか。でも、その人たちこそが、何か大事なメッセージを担っているということが、実はあるのではないか。僕は奥田さんほど多くのホームレスの人と話したわけではないけれど、彼らの佇まいとか、彼らの悲しみみたいなものとか、そういうものがものすごく大事なメッセージを持っているような気がするんです。社会の中枢で必要とされて一生懸命頑張っている人は、それはそれですばらしいと思いますが。僕が、奥田さんに感じた才能は、奥田さんの中にある危うさなんだろうと思ったのです」

奥田氏も、「キリスト教では見捨てられた者が復活します。イエスは十字架上で『エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ』、つまり『わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか』と叫びます。見捨てられていること自体は救われている状態ではないけれども、しかし見捨てられた者こそが復活する。それを救い主だと教会は言っているわけですから、その教会がどうしてそういう人たちに目を向けないでいられようかと、私は思っています」

このあたりの2人の対話は、キリスト教の本質に迫る非常に深い内容となっています。そして、教会の牧師がホームレス支援の活動をすることが、あまりにも必然的な行為に思えてきます。

ホームレス支援に全力で取り組んできた奥田氏ですが、3・11以降は東北の被災者の支援活動にも乗り出します。支援というと、一方的なボランティアを連想しますが、奥田氏の場合は単なるボランティアを超えたソーシャルビジネスに取り組んでいます。その最初の試みが牡蠣の養殖事業とか。奥田氏は述べます。

「人は助けられっぱなしではつらいわけで、助ける側と助けられる側の固定化は大きな問題でした。それで『相互多重型支援』ということを提案しました。漁師は私たちの支援を受け牡蠣養殖を再開する。牡蠣ができればそれを使って殻つき牡蠣のソーシャルビジネスを興し、路上の青年たちに対するケアつきの社会的就労として提供する。食べる人は、1粒で二度おいしい。震災復興支援と困窮者支援が同時にできる。助ける、助けられるが相互性を持っていること、また、1つの牡蠣に多重的な意義が込められるのです」

「顔が見える支援」を訴える奥田氏の発言を受け、茂木氏も述べます。

「奥田さんが自分が死んだら葬式に来てくれるということがセーフティネットというか、幸せ、安心安全なんだと言っていましたが、ふだんから誰かとつながっているということがポイントです。”顔の見える援助”とよく言うけれど、その絆は政府が言っていたような抽象的な絆ではなくて、”あの人”との絆なのです。でも、その人は案外困った人だったりして、癖があったりとか。そうすると、当然さっき言ったように『傷』が含まれているはずですね」

この「見える」というのは、じつは大きなキーワードです。わたしは葬式をはじめとした冠婚葬祭こそは「縁」や「絆」といった目に見えないものを「見える」化するための文化装置であると思っています。わたしは、かつて「目に見えぬ縁と絆を目に見せる 素晴らしきかな冠婚葬祭」という歌を詠みました。儀式というものは「かたち」にほかなりませんが、「かたち」を言い換えると「見えるもの」になるのです。

さらに、奥田氏はホームレスの方々の葬礼について、次のように述べています。

「野宿の人、路上で亡くなった人たちはお墓もありませんし、家族も迎えに来ません。大体8割は無縁仏になります。それで、私たちは丸太を買ってきて、2つに割って名前を書いて、正月や夏に追悼会をします。現在は100本くらいあります。それは、弔いであり、現に生きている野宿の人たちへの、たとえ死んでも決して忘れませんというメッセージです。でも、言い方を変えると恨みの場面でもあります。行政はカウントして数字で終わらせるかもしれないけれども、私たちは、何々さんがどこどこの公園でどんな形で死んでいたかというのは絶対忘れないと。恨という字には、心に傷が深く残るという意味があります」

わたしは、この奥田氏の追悼式についての発言を読んで、感銘を受けました。『葬式は必要!』(双葉新書)にも書きましたが、最近、参列者が1人もいないという葬儀が増えてきました。 そんな孤独な葬儀を「孤独葬」と呼びます。わたしも立ち会ったことがありますが、故人が気の毒で仕方ありませんでした。亡くなられた人には家族もいたでしょうし、近所の人や友人、仕事仲間もいたことでしょう。配偶者や子、孫もいたかもしれません。なのに、どうしてこの人は独りぼっちで旅立たなければならないのかと思えてならないのです。

北九州市をはじめ、「孤独死」が問題となっていますが、それ以上に問題なのは「孤独葬」だと思います。なぜなら、誰でも人は1人で死んでいきます。でも、誰にも見送られずに旅立つというのはあまりにも寂しいではありませんか。「この人は何のために生きてきたのだろう」と思うと、本当に気の毒で涙が出てきます。その人の死を知らないということは、その人の生も知らないということ。つまり、その人は最初からこの世に存在しなかったのと同じことになり、わたしは「実存的恐怖」のようなものさえ覚えてしまいます。映画「おくりびと」が世界的な話題になりましたが、人は誰でも「おくりびと」です。そして最後には「おくられびと」になるのです。

本書を読んでいるうちに、わたしは音楽を聴いているような気がしてきました。茂木氏といえば音楽通として知られ、『すべては音楽から生まれる』(PHP新書)などの名著も書かれています。じつは、同書の担当編集者であるPHPの丹所千佳さんは、拙著『世界をつくった八大聖人』の担当編集者でもありました。丹所さんは茂木の本のすぐ後にわたしの本を編集して下さったのです。奇遇ですが、これは茂木氏とわたしをつなぐ「縁」ですね。

本書『「助けて」と言える国へ』から聴こえてくる音楽とは何か。ずばり、対談部分は奥田氏と茂木氏の2人による「ソナタ」。後半は、奥田氏の独奏ですね。奥田氏を楽器で喩えるならばチェロ。ヴァイオリンのような華やかさではなく、逞しく、そして人を優しく包みこむ暖かな音色。一方の茂木氏はピアノ。独奏楽器の代表格であり、あらゆる音楽的表現が可能な楽器です。茂木氏は、ショパンやリストのように華麗にして技巧的な独奏が可能な方ですが、この対談においては、チェリストに敬意を表しながら、チェロが引き立つような好演をされています。そして、2人の演奏からは「おくりびと」のメインテーマが聴こえてくるような気がしました。この曲は、何よりもチェロとピアノでの演奏スタイルですし、対談内容にも合っています。本来はヴァイオリンや歌手のパートをチェロが奏でるという対談内容が、本書で述べられている「使命という風が吹いたときに、それに身をゆだねることができる人」という奥田氏のプロフェッショナルの定義を彷彿とさせるように思います。

「朝日新聞」2011年11月5日朝刊

「朝日新聞」2011年11月5日朝刊

さて、先に紹介したように、奥田氏とわたしは「無縁社会」をテーマとしたシンポジウムで共演したり、共著を上梓したりしてきました。「朝日新聞」紙上で対談も行っています。「無縁社会」は、わたしたちにとっての共通の問題なわけですが、奥田氏は次のように述べています。

「無縁社会となって血縁が失われたことが問題となっています。私は、家族というものが持っていた機能を考えました。家族は様々なサービス、つまり衣食住などを提供する機能を持っています。また、困ったときに必要な手段につなげてくれる機能もあります。子どもが病気をしたら病院に連れていくでしょう。しかし、もう1つ重要な家族機能がある。記憶です。これが重要なのです。一緒に生活をしているわけですから、自然と記憶が蓄積されていきます。そして、その記憶を使って現在起こっている事柄や事件への対処を考えたりします」

奥田氏は「忘れないという支援」という考えを打ち出し、「孤立しているということは、誰もその人に関する記憶を持っていないという状況を示します。家族が崩壊していく中で、このような家族的機能をこの社会の中でどう持たせるのかが課題なのです。『記憶の支援』、それはあなたのことを忘れてはいないという強いメッセージと共に、具体的対処を可能にするうえで重要です」と訴えています。このくだりには、心から深く共鳴することができました。わたしは、参列者のいない孤独葬などのお世話をさせていただくとき、いつも「もし誰も故人を憶えておく人がいないのなら、われわれが憶えておこうよ」とわが社の葬祭スタッフに呼びかけます。本当は同じ土地や町内で暮らして生前のあった近所の方々が故人を思い出してあげるのがよいと思います。そうすれば、故人はどんなに喜んでくれることでしょう。

それにしても、日本はなぜ「無縁社会」などと呼ばれるまでに無様な国になってしまったのか。これについて、茂木氏は次のように述べます。

「僕は、日本は失敗国家だと自分の中では結論がついています。ある意味では、ホームレスの人たちの姿は我々の未来だと感じられてならない。物質的な困窮とかそういう問題ではなくて、信頼すべきホームとしての国家がもうないということです。中国は言論統制が批判されていますが、国家との予定調和がありません。中国共産党員は全国民の20人弱に1人しかいなくて、その中でも一部分しか国政には関わらないから、ほとんどの国民というか中国人は、国家というのは上にあって勝手に色々なことをやってくるんだけど、邪魔をされないように自分たちで生活を守り、リスクをヘッジします。要するに距離感が全然違う。僕は何となく、これからの日本人は国家とは関係なく自分の生活を守ることを少しずつやっていかないと、立ちゆかない時代になっていくと思います」

茂木氏いわく、アメリカ人にはアメリカ人の病があり、中国人には中国人の病がある。そして、「日本人の病」はどうか。それは、普通があるという思い込みだとか、空気を読むという思い込みだとして、茂木氏は述べます。

「これが例えば、自動車をつくるとかそういうことについては非常にうまく機能したんですけど、日本の教育システムが、インターネットとかグローバル化のもとでは全く機能しなくなってしまっています。今まで強みだったことが弱みになっていて、そこが今、日本人をすごく不安にさせているところだと思う。だから、ホームレス問題とか、不登校問題とか、あと非正規雇用の問題というのは、全部つながっている問題です。そういう意味では、日本人の病になっています。1万人に1人とか千人に1人ぐらい奥田さんのようにリベラルに考える人がいるとしても、本当に今の日本の親は、とにかく正解の普通のルートがあって、そこに何とか自分の子どもを押し込めようと、それに血眼になっている社会です。恐ろしいことですね」

対談(2)の「キリスト教の思想とホームレス支援」では、キリスト教について深い考察がなされます。わたしは、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談本、『ふしぎなキリスト教』の内容を連想しました。日本を代表する2人の社会学者がキリスト教の本質について語り合った内容ですが、本書の対談(2)も同じようもテーマを扱っていると思います。まず、茂木氏はイエス・キリストについて次のように述べます。

「イエス・キリストを仮に自然人として見た場合、自分の父親が誰なのかがわからないということが、恐らくその精神の発達に非常に大きな影響を与えたはずです。僕はキリストが神の子であるかどうかはわかりませんが、非常に優れた人間だったとは思います。宗教的天才というのは、なかなか出ません。ではなぜキリストが宗教的な天才になったのかというと、やはり自分の出自に関する根源的な疑問があったからではないでしょうか。お母さんはマリアだけれども、ヨセフの子どもじゃないんだから、お父さんは誰なんだろうという問いがあったはずで、僕は近代科学的な合理主義者なので、『俺の父親は天の神なんだ』という妄想というか幻想を抱くようになった可能性があるのではと思います。幻想と現実の区別自体、よくわからないわけであって、そのあたりがキリストのその成育史にすごく大きな影響を与えているのではないか」

この茂木氏の指摘はあまりにも鋭いと言えますが、さらに続けて述べます。

「キリスト教というと、『ああ、これはキリスト教に関することだね』と、それ以上見ない人が多いのですが、それですませられるものではない。実質において考えていけば、例えば親鸞の仏教思想なんかとも実はつながるところがありますし。そういう意味で、日本人のこれからの生き方を支えるうえでは、キリスト教の思想は非常に大きな意味を持っている。オスカー・ワイルドの『獄中記』を読むと、時代の寵児だったオスカー・ワイルドが逮捕されて、見せしめにされ、辱めを受けて、獄中で彼はずっと自分の恋人だった男の人に手紙を書くのですが、その過程でワイルドはキリストの本質に到達するんですね。『獄中記』は、実はキリストについての考察です。僕は、キリスト教の日本における受容史は、まだまだ途上のような気がしています」

うーん、わたしはワイルドの『獄中記』を読み返してみたくなりました。このようなキリスト教についての考えを述べる茂木氏に対して、大学の神学部の大学院修士課程修了の奥田氏は、一気に宗教の本質にまで問題を拡げ、次のように述べています。

「私が思うに、宗教の本質というのは、主語の違いにあると思います。つまり『私』という主語で語るのか、『神』という主語で語るのかという差が非常に大きい。私は、悪しき宗教性というのは、ほとんど『私』という主語で語っていると思います。本来宗教というのは”私”というのを一旦ちょっと脇に置いて、神は何を求めているのかとか、神は何をさせようとしているのかと問うものです。主語の転換が図られないと、本来宗教が持っている人間に対する相対化が発揮できない。どんどん人間が絶対化していって、自己実現するためとか、自己保存するためなどになってしまいます。自己正当化が目的ならば、もはやそれは宗教ではなく、自分教です」

この奥田発言に対して茂木氏は「そうですね」と同意しますが、さらに奥田氏は「私ではなく、”神”が自分に対して何を言おうとしているのかを考えたらよいと思います。そういう主語の転換が大事だと思うのです。人間には他者が必要です。宗教は人間にとって”他者性”の原点です」

この「宗教は人間にとって”他者性”の原点」という言葉はけだし名言であり、わたしは深く共感しました。

そして、対談(3)は「生きる意味を問う」です。ここで最もわたしの興味を引いたのは、「本業」についての対話でした。2人は、以下のような会話を交わします。

【茂木】 僕は他人に絶対にしない質問があって、それを世間の人が僕にするので驚いています。それは”本業”って言葉なんです。

【奥田】 ああ、私もよく訊かれます。

【茂木】 訊かれるでしょう。『奥田さん、本業は何ですか、牧師なんですか』と。僕もよく訊かれるのですが、すごい違和感がある。日本の社会には本業と副業みたいな概念があって、色々な

意味で失礼なんです。本業は真剣にやるけど副業はそうではないのかというと、そんなことはない。いずれにせよ、仕事というのは一生懸命やるものです。あと、本業というのは、多くの場合、組織や肩書を意味しています。

かくいう、このわたしも「本業」について色々言われる人間の1人です。特に、わたしは本名とペンネームの両方で行動・発言しているものですから、周囲の人たちから見たら混乱することが多いようです。本書の出版記念講演会での書評スピーチにしても、奥田氏から「当日は、どちらのお名前で紹介すればいいでしょうか?」と打診があったぐらいです。(笑)「2つの名前を使いこなしているのだから器用な人ですね」などと思われることもありますが、これはまったく違います。わたしほど不器用な人間はいないと自分では思っています。2人は、さらに次のように対話を続けます。

【茂木】 昔、マルチ人間とか嫌な言葉がありました。小器用に何か色々なことをかけ持ちしているみたいなイメージがあるんでしょう。

【奥田】 私は逆に1つの出し方をしないでよかったと思っています。かけ持ちしているというのは逆にいいのではないか。なぜなら、それぞれが星座的に展開していて、個々の星は何ら関係ないように見えるのですが、それを遠目に見ると1つの星座が浮かび上がる。それが使命です。

この奥田氏の言葉は心に沁みました。わたしの星座は「天下布礼」という名前の星座です。天下、つまり社会に広く人間尊重思想を広めることがサンレーの使命です。わたしたちは、この世で最も大切な仕事をさせていただいていると思っています。これからも冠婚葬祭を通じて、良い人間関係づくりのお手伝いをしていきたいものです。また、わたしが大学で教壇に立つのも、講演活動を行うのも、本を書くのも、さらには庸軒として道歌を詠むのも、すべては「天下布礼」の一環であると考えています。遠くからわたしの星座を見て、それが「礼」という文字に見えたとしたら、こんなに嬉しいことはありません。

宗教について語り合う2人は、いつしか「魂」についても語り合います。科学者である茂木氏は、次のように述べています。

「いずれ我々は皆死んでいくわけで、時間が経過するということは、恵みでもあると同時に、やがては別れが来ることを意味しています。時間が経過するというのはどうすることもできません。僕はやはり”祈り”とは、どうすることもできないものに対する、ある種の心のおさまりのつけ方だと思う。それ以外何もできないという。震災もそうですけど、何でああなってしまったのかというと、それはわからないし、どうすることもできない。そういうときに”魂”というものを考えざるを得ない。祈りが生物学的にどんな意味があるのかわからないですし、それを説明する進化論的な議論があるのかもしれないですけど、とりあえず祈るしかないんですよね」

対して、祈りの専門家でもある奥田氏は、こう述べています。

「祈りは、キリスト教では、”委ね”だと理解します。神に対する委ねです。被災地での私の失語状態は、魂においては絶望の場面だったと思いますが、同時に霊性においては委ねであった。もうどうすることもできない事態を前に祈っていた。しかも、その祈りたるや、『~してください』などと楽観的なことが言えないところでの祈りでした。それは、外から差し込む光のようなものを黙って待つという時間だったと思います。もうどう祈ったらいいかわからない、慰めようもない。その沈黙の中で、人は本当に祈るのだと思います。それが霊性への期待であり、よろしくという委ねです。手放す瞬間といってもいい」

「ルカによる福音書」には、イエスは恐怖で血のしたたりのように汗が流れたと書かれています。イエスには、自分がもう逮捕されて殺されることがわかっていたのです。これについて、奥田氏は次のように述べています。

「私は、そのときの祈りがキリスト教の本質だと思います。最初にイエスは『この杯をわたしから取りのけてください』と祈ります。この苦難から逃してくれと正直に祈るわけです。しかし、その後にもう一言祈る。『しかし、わたしの思いではなく、みこころのままに』。つまり、最後は神に委ねる。『しかし、わたしの思いではなく』が霊性に関わる部分です。しかし、残念なことに現代人にはこの一言がない。祈りが『私の思い』ばかりになっている。結局、魂は解放されることなく、私の思いという呪縛の中で過ごすわけです。霊性への回帰といいますか、動かしがたいもの、どうしようもないものの前で祈るというのが祈りであり、それは委ねということなのです。『私』ではなく『神』という主語の転換が起こるわけです」

マルティン・ブーバーの名著に『我と汝』という本がありますが、キリスト教においては主語の問題がきわめて重要であることが奥田氏の発言から理解できます。

それでは、「祈り」とは何か。奥田氏は次のように説明します。

「祈りは、外から来るもの、外から到来する光を待望することです。希望は自分の内から湧くのではない。願望は祈りの一部分にすぎない。絶望の日、願うことさえできないという深い闇の中で、なお祈ることができるとするならば、到来する光、外からの言葉に黙って耳を傾けることによってのみです」

これに対して、茂木氏は次のように述べます。

「根本的な人間観の問題なんですけど、自由意志があるとは科学者は思っていなくて、因果的決定論だと思っています。自由意志というのは幻想だと思っている。我々をつくっている物質というのは自然法則で動いているわけです」

さらに、この茂木発言を受けて奥田氏が言います。

「因果律とは違うかもしれませんが、それをキリスト教では神の摂理といいます。神の思いといいますか。そのような自分の願望ではない祈りを知る人は、変えられない苦しい現実を受容することができます」

対談部分が終了した後、奥田氏の書き下ろしである「絆は傷を含む~弱さを誇るということ」が巻末に掲載されています。これ自体、何冊分もの本に相当するほど非常に深い内容を含んでいますが、特に以下のくだりが興味深かったです。長くなりますが、とても重要なので引用します。

「進化論について興味深いレポートがある(NHKスペシャル取材班『ヒューマン』角川書店、2012年)。アメリカのデラウェア大学古人類学者カレン・ローゼンバーグ博士は、骨盤の形を解析することから進化を語る。従来、人間の進化において重要なポイントとされてきたのは道具や言語の使用であり、狩猟活動などに焦点があてられていた。博士はこれを男性の活動が注目されたためだと考える。だが、博士が最も注目したのは出産の仕方であった。人類と他の霊長類では出産の仕方がかなり違うというのだ。直立歩行の結果、骨盤が狭くなり産道が複雑に曲がり、子どもが旋回しながら生まれてくる。脳の肥大もあって、人類の出産は難産となってしまった。私自身、子どもの出産に立ち会ったが、通常出産であったとしても、ものすごい痛みと苦難の中で子どもが生まれることは事実だ。まさに、命がけの瞬間である。四足歩行のチンパンジーは1人で出産するし、自分で自分の子どもを摑んで産まれてくるのを助けることができる。しかし、人間は骨盤と背骨の位置関係からしても、自分で取り上げることは難しい。進化の結果、人間は難産となり、他の人の介助がなければ産むことができなくなったと博士は指摘している。その結果、子どもを取り上げてくれる人、助産役が必要となり、家族や社会が生まれたというのである。

進化とは、より優れたものになることかというと、それだけではない。進化は、弱くなることでもあったのだ。『難産』という弱さこそが、私たちを結び合わせたのである。弱さが絆の根拠となる理由がここにもある。とかく弱いことを忌避する現代を生きる私たちに、この事実は人間とは何かを今一度考えさせる。弱かったから人間になれたのだ」

さらに奥田氏は、進化の本質について、次のように喝破します。

「進化とは『弱者の系譜』なのだ。そこに次代の花形が登場する。現在、幅を利かせている者どもを相対化させる対抗文化となるのが、追い出された弱者なのだ。そのような予感が、私を路上の闇に通わせているのだと思う。聖書は、イエスは十字架に架けられた最初の敗者であったが、その方が同時に救い主であったと宣言する。私はそこに希望を見てきた。強い人が弱い人を助けるのではない。弱い者同士だから絆が必要だったのだ。そして、その弱さや貧しさを背負わされた者たちが、新しい絆をつくり出したのである」

そして、奥田氏は「絆」の本質についても、いつものように述べます。

「長年支援の現場で確認し続けたことは、『絆(きずな)は傷(きず)を含む』ということだ。傷つくことなしに誰かと出会い、絆を結ぶことはできない。誰かが自分のために傷ついてくれる時、私たちは自分は生きていていいのだと確認する。同様に自分が傷つくことによって誰かが癒されるなら、自らの存在意義を見出せる。絆は、自己有用感や自己尊重意識で構成される。これが絆の相互性という中身だ」

それでは、「絆」を紡ぎ直すにはどうすればいいのか。奥田氏は言います。

「絆を紡ぎ直すために、1つの言葉が必要だ。それは『助けて』だ。この言葉が新しい社会を形成する。あなたは最近誰かに『助けて』と言ったことがあるか。もし『助けて』と言っていないのであれば、それはあなたが社会形成に関与していないことになる。なぜなら、この言葉こそが社会形成におけるキーワードであるからだ。『助けて』と言える、これこそが社会が社会であるための根拠だ」

「助けて」という言葉から、わたしはある童話を思い浮かべました。アンデルセンの『マッチ売りの少女』です。この、あまりにも有名な物語には2つのメッセージが込められていると思います。

1つは、「マッチはいかがですか? マッチを買ってください!」と、幼い少女が必死で懇願したとき、通りかかった大人はマッチを買ってあげなければならなかったということ。少女の「マッチを買ってください」とは「わたしの命を助けてください」を意味しました。これがアンデルセンの第1のメッセージでしょう。

第2のメッセージは、少女の亡骸を弔ってあげなければならないということ。行き倒れの遺体を見て見ぬふりをして通りすぎることは人として許されません。死者を弔うことは人として当然です。

このように、「生者の命を助けること」「死者を弔うこと」の2つは、国や民族や宗教を超えた人類普遍の「人の道」です。詳しくは、拙著『涙は世界で一番小さな海』(三五館)をお読み下さい。この「絆は傷を含む~弱さを誇るということ」の最後は、「傷つきながらも、『絆』を結ぶ。人として、ただ人として生きたい」という一文で終わっています。

「あとがき」では、茂木氏が以下の興味深いエピソードを披露してくれます。

「イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは、さまざまな種の猿の群れにおける「毛繕い」行動を観察し、興味深い知見を得た。すなわち、お互いに毛繕いをする群れの大きさは、その猿の大脳新皮質の大きさとほぼ比例する。大脳新皮質が大きいほど、毛繕いをする猿の群れも大きくなるのである。群れの中の関係性を処理するために、脳の容量が必要とされるらしい。猿にとって、毛繕いをすることは、1つの『絆』の表現。お互いに毛繕いをし合う固体は、トラブルが起こった時に助け合うという観察事実もある」

わたしは、「助け合う」という行為そのものが人間の本性に由来していると思っています。奥田氏のことも紹介させていただいた拙著『隣人の時代』(三五館)において、わたしは「助け合いは人類の本能だ!」と訴えました。

茂木氏は、さらにダンバーの話を続けます。

「ダンバーによれば、人間の大脳新皮質の大きさからして、お互いに絆で結ばれた友人の数は、150人くらいいるはずだと推定される。この『約150人』という数字を、ダンバー数と呼ぶ。友人の数が多くなれば、当然関係は複雑になるが、そのネットワークを解きほぐすためにも、私たちの脳は大きくなっているのである。友人の数は、150人。この数字を読んで、どのように感じるだろうか。これは、私たちの脳の容量から理論的に予言される数値である。多くの人は、実際には、そんなに友人はいない、と感じるのではないか」

そして、本書の「あとがき」を茂木氏は次の言葉で締め括っています。

「私たち人間は、友人関係の構築においては、脳の潜在的可能性を十分に活かしきれていないのかもしれない。逆にいえば、人との絆を結ぶことこそが、脳を活かし、私たちの生を充実させる道だということになる。

人は、人と結んでこそ、生を全うすることができる。そんな古来の人生の知恵を、現代科学もまた、裏づけつつある。

みなさんも、もっと多くの人と、結び合いませんか? 人と出会うことで、自分の中の潜在的な力を、開花させませんか!? そこには、きっと楽しく、心からうれしくなるような、生き方が待っています!」

この茂木氏の力強い呼びかけが1人でも多くの人々に届くことを願います。

最後に、「まえがき」にある茂木氏の次の言葉を紹介したいと思います。

「奥田さんとの対話を通して、私は、もっと賢くなりたいと感じていた。社会の成り立ち、仕組み、『普通の生き方』からこぼれ落ちてしまった時の、人の生き様。私たちの日常のすぐそばにあるはずなのに、なかなか気づかない人生の暗部。奥田さんの話をいろいろと聞いて、もっと学びたいという思いがあった」

この発言を読んで、わたしは感銘を受けました。そして、茂木氏のことを「ソクラテスのような人だな」と思いました。現代日本を代表する「知」のフロントランナーでありながら、「もっと賢くなりたい」「もっと学びたい」と正直に告白するこの謙虚さ。これは、まさにソクラテスの「無知の知」そのものだと思いました。片や奥田氏は、イエス・キリストの説いた「隣人愛」を現代の日本社会で実践し続ける人です。わたしは本書を読みながら、ソクラテスとイエスが対話をしているような錯覚にとらわれました。それぐらい、両者の議論は「人間」や「社会」の本質を鋭く問う内容となっています。

わたしはブッダ・孔子・ソクラテス・イエスの「四大聖人」にこよなく心惹かれています。この4人の思想をうまく「つなぐ」ことができれば、人類が直面するさまざまな問題も乗り切れるとさえ考えています。「現代のソクラテス」こと茂木健一郎氏は、本書と同じ集英社新書から出ている『空の智慧、科学のこころ』で「現代のブッダ」とされるダライ・ラマ14世とも対談しています。つまり、後は孔子が揃えば、現代における四大聖人の対話が実現するわけです。茂木氏という「現代のソクラテス」が「現代の孔子」と邂逅されることを願ってやみません。

孔子といえば、「五十にして天命を知る」と『論語』にあります。1963年生まれのわたしは、今年で50歳になりました。同じ63年生まれである奥田氏も、50歳になられるはずです。その奥田氏は、プロフェッショナルの定義について、「使命という風が吹いたときに、それに身をゆだねることができる人」と述べています。わたしは、奥田氏のもとに吹いた風が途絶えないように、風通しをよくするお手伝いをしたいです。もし奥田氏が風を感じなくなったら、わたしがウチワで奥田さんをあおぎます。(笑)

わたしは、北九州においてホームレス支援の活動が全国でも最も活発に行われていることを、1人の北九州市民として心から誇りに思います。北九州で起こったハートフル・ウェイブが、この国の隅々にまで吹き渡ってほしいと思います。誰もが「助けて」と言える国へ・・・・・。新しい「隣人の時代」へ向けて、本書という1本の矢が放たれました。

どうか、この矢が1人でも多くの人のハートに突き刺さりますように。そして、この国が風通しの良い国になりますように。誰もが生きやすい国になりますように・・・・・。

なお、本書の印税の一部はNPO法人北九州ホームレス機構に寄付されます。