- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

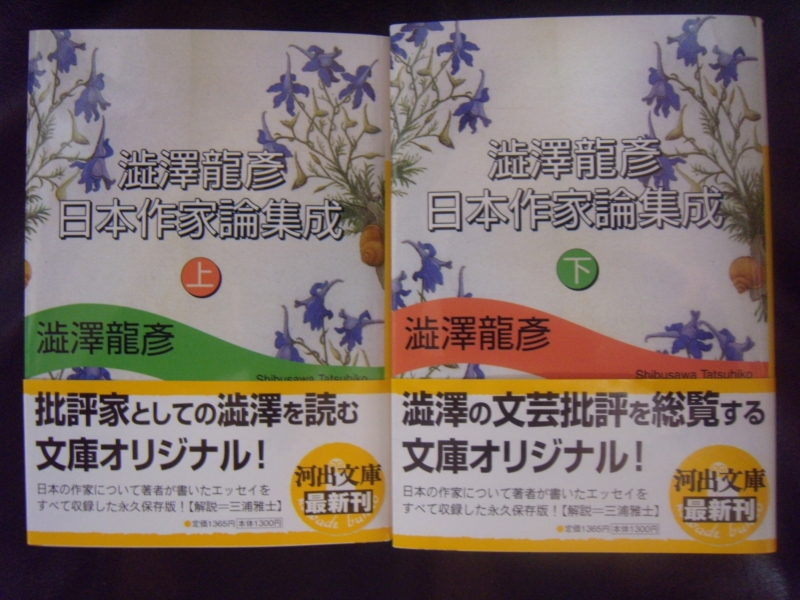

No.0067 文芸研究 『澁澤龍彦 日本作家論集成(上下巻)』 澁澤龍彦著(河出文庫)

2010.05.11

『澁澤龍彦 日本作家論集成(上下巻)』澁澤龍彦著(河出文庫)を読みました。

これまで、『書評集成』『映画論集成』『日本芸術論集成』『西欧芸術論集成』と、一連の河出文庫による澁澤龍彦オリジナル集成を読んできました。本書を読了して、ようやく一区切りつきました。

澁澤龍彦とは何者だったのか

本書は、日本作家について書かれた澁澤のエッセイを、河出文庫の編集部が『澁澤龍彦全集』(河出書房新社)に収録された文章の中から、作家の生年順に並べ替えて再編集したものです。『書評集成』と合わせると、日本作家についての澁澤評がすべて網羅されました。

従来より澁澤龍彦の世界をこよなく愛するわたしは、もちろん『全集』も持っていますが、こういうコンパクトな文庫の形で彼のエッセイが気軽に楽しめるのは有難いことです。

上巻では、泉鏡花、谷崎潤一郎、夢野久作、日夏耿之介、江戸川乱歩、稲垣足穂、小栗虫太郎、久生十蘭といった広義の幻想作家たちが次々に登場し、また、南方熊楠、林達夫、花田清輝などの「知の巨人」たちも取り上げられています。そして、澁澤は快刀乱麻のごとく彼らを論じていきます。

特に印象に残ったのは、小栗虫太郎著『黒死館殺人事件』についてのきわめて遊び心に溢れた次のような文章です。

「江戸川乱歩のような気質の作家にも、鏡やレンズやパノラマ、さては人形のような小道具に対する特別の愛着が見出されるが、『黒死館』のなかにふんだんに使われている珍奇な小道具にも、私を陶然とさせるような魅力的なものがある。自動人形テレーズは申すに及ばず、バロック風の驚駭噴水(ウオーターサプライズ)だとか、古代時計室だとか、鐘鳴器(カリルロン)だとか、栄光の手だとか、ゲルベルトの月琴(タンブル)だとかいったものが、それである。青春の読書体験で、こういうものを無条件に愛することのできる気質の人間が、たぶん、熱狂的な虫太郎ファンになるのであろう。つまり、おのれの人格形成などはどうでもよい、根っからのホモ・ルーデンスというわけだ」

おそらく、澁澤龍彦の世界、すなわち「ドラコニア・ワールド」そのものが「ホモ・ルーデンス(遊ぶヒト)」の王国なのでしょう。

それから、埴谷雄高の『死霊』が難解であると決めつける人々に向かって放った「難解ではない『死霊』について」という文章も面白いです。次のように書いています。

「私にとって、ジャック・デリダはきわめて難解であり、逆立ちしてもほとんど理解することができないから、もう今では、最初から敬遠することにきめている。ロラン・バルトやミシェル・フーコーならば、無理して読めばいくらか分かる。いや、分かるような気がする、と言ったほうがいいかもしれない。難解ということにも、いろいろな種類と程度があるものだ。しかし埴谷雄高の『死霊』は、ほぼ三十年前の初読の時以来、私にとっては少しも難解ではなく、どこからどこまで完全に理解可能といった種類の書物だったのである」

これを読んで、わたしは大いに安心しました。なぜなら、わたしもデリダを読んでも、さっぱり理解できなかったからです。ですから、デリダなどのフランス現代思想を軽やかに語る浅田彰氏や中沢新一氏などの頭の構造はどうなっているのかと思ったことがあるのです。それが澁澤龍彦さえ「逆立ちしてもほとんど理解することができない」と述べているのを知り、安心した次第です。

バルトやフーコーなら分かる気がする、そして『死霊』はよく理解できるというのも同じで、非常に共感が持てました。それにしても澁澤龍彦という人は、文化人によくありがちな「知的な見栄」を張らない、とても正直な人だったのですね。

下巻では、なんといっても全部で20作におよぶ三島由紀夫論に尽きるでしょう。1970年11月25日、不世出の作家である三島由紀夫は、現在は防衛省の本庁である自衛隊市ヶ谷駐屯地に乱入後、割腹自殺を遂げました。その直後に、澁澤は「三島由紀夫氏を悼む」という追悼文を書いています。まだ頭が混乱しているようで、「悲しみというか、憤りというか、一種名状しがたい思いに、私の心は立ち騒いでいる」という告白の後で、次のように書いています。

「三島由紀夫氏は、何よりも戦後の日本の象徴的人物であったが、私にとっては、かけがえのない尊敬すべき先輩であり、友人であった。お付き合いをはじめたのは約十五年以前にさかのぼるが、私は自分の同世代者のなかに、このように優れた文学者を持ち得た幸福を一瞬も忘れたことはなかった。その作品を処女作から絶筆にいたるまで、すべて発表の時点で読んでいるという作家は、私にとって、三島氏を措いて他にいない。こういうことは、たまたま世代を同じくしなければあり得ないことである。私のささやかな魂の発展は、氏のそれと完全にパラレルであったと言える。」

互いの魂をパラレルに発展させてきた三島由紀夫と澁澤龍彦は、それぞれの人生において豊かな時間を創出したであろう交際を重ねてきました。あるときは土方巽のパフォーマンスを一緒に観に行ったり、あるときは新築の三島邸で「コックリさん」に興じたり・・・・・。しかし、二人が会うときにはいつも他に何人かいたそうで、二人だけで夜の街を歩いたのは意外にも一回だけだそうです。このときの思い出を綴った「日記から ディスコ」というエッセイが興味深かったです。

1968年の秋、日本最初のディスコティック「ムゲン」が赤坂にオープンしました。ともに開店祝いの招待状を持っていた三島と澁澤は、TBSの地下のレストランで一緒に食事をしてから、「ムゲン」に向かいました。入店して、二人はウイスキーの水割りをなめながら、ホールの中で踊り狂うゴーゴーガールを眺めました。

点滅するストロボの効果で、激しいダンスが一瞬、静止したように見えるのが面白かったそうです。耳を聾するばかりの音楽の中で、「まるで機械仕掛けの人形みたいだな」とポツリともらした三島の一言が澁澤の耳に残りました。その後、澁澤は一度もディスコには行かなかったとか。

「ムゲン」は、浜野安宏さんのプロデュ-スによる店で、紀伊国屋書店の社長だった田辺茂一、川端康成、渡辺美佐、丹下健三、小沢征爾といった各界の実力者たち、若い世代では横尾忠則、篠山紀信、加賀まり子、安井かずみ、三宅一生、コシノ・ジュンコ、沢田研二といった面々が訪れました。浜野さんによれば、「毎晩、それはすごい夜が続いた」そうです。

本書の白眉は、「三島由紀夫をめぐる断章」というエッセイです。その中に出てくる三島と澁澤が最後に会った話もドラマティックです。

三島が自刃を果たす年の8月31日、澁澤夫妻がヨーロッパに初めて旅立つ日、三島は見送りに羽田空港に来ました。空港のロビーに現れた三島は真っ白な「楯の会」の制服制帽姿で、いやが上にも人目を惹いたそうです。すでに酒がまわっていた澁澤は、ソファーの上に置かれた三島の制帽を、ひょいと自分の頭にかぶせて、こう言います。

「出不精で有名な僕が、ようやく腰をあげて、ヨーロッパくんだりに出かけようってんですからね。飛行機が落ちて、奇跡的に死ぬかもしれませんよ」

すると、三島は「はっはっは」と大笑し、初めての海外旅行に出る澁澤夫妻のために税関のこととか申告のことなど、いろいろと細かな注意を与えたとか。そして、最後は空港で握手をして別れた二人ですが、それが本当に最後の握手になってしまいました。澁澤は飛行機事故には遭わなかったものの、三島が割腹自殺したからです。

翌年の11月25日、丸の内パレスホテルで、三島由紀夫の一年祭が行われました。神式なので、一周忌ではなく、一年祭です。会場には多くの文化人が集まっていましたが、その一隅に作家の石川淳が一人でぽつんと立っていました。

生前の三島は、石川淳のことを「あのひとはいつも顎を突き出して、相手を見くだしたような顔をしている。おもしろいひとだね」といって、顎を突き出した恰好の真似をして大声で笑ったことがあるそうです。この後の澁澤の文章が泣けます。

「ふと見ると、会場の一隅に石川淳が例のごとくに顎を突き出して、ひとりでぽつんと立っている。このひとは劇場のロビーなどで、そこだけ真空地帯が生じたかのように、いつでもひとりでぽつんと立っているひとなのだ。私が近づいて挨拶すると、このひとにしてはめずらしく弁解がましい口調で、『こういう会は好きではないが、ぼくは三島君が好きだったから・・・・・』『ぼくもそうですよ』と私は答えた。『そんなこと聞かなくても分ってます』とはいわなかった」

わたしは、この文章を読んで、本当にしみじみと感動しました。そう、一年祭でも一周忌でも何でもよいのですが、法事法要、偲ぶ会、お別れ会の類が好きな人などいないでしょう。あえて言うなら、葬式も同じです。でも、葬式や法事法要に集まる人というのは、別にそういった会が好きだから集まるわけではなく、亡くなった故人が好きだったから集まるのです。集まって、好きだった故人を偲ぶのです。

「その人が好きだったから、葬式に行く」というのは、わかっているようで、多くの人がわかっていなかった意外な盲点だったかもしれません。それにしても、膨大な三島由紀夫の思い出を読んでいると、石川淳に負けず劣らず、いかに澁澤が三島のことを好きだったのかがよくわかります。別にホモセクシャルな意味などではなく、澁澤は心の底から「三島由紀夫」という一個の文学者を愛していたのでしょう。三島由紀夫亡き後の澁澤龍彦とは、まさに「愛する人を亡くした人」だったのです。

そんな二人は、お互いの存在をどう見ていたのか。澁澤は、三島がヨーロッパのデカダンスに関する文学的教養を深めるサポートをしたと自負しています。澁澤が20代から30代の後半にかけて、コクトー、サド、ユイスマンス、ジュネ、ビアズレイなどを次々に翻訳してきたのは、ひとつには三島に読んでもらうためだったそうです。入魂の作であるバタイユ『エロティシズム』の翻訳は、三島の生前に間に合わず、「返す返すも残念である」と述べています。

澁澤にとって、三島とは何だったのでしょうか。「かけがえのない先達であった」と澁澤自身が書いています。おそらく、わたしのとっての鎌田東二さんのような存在だったのではないでしょうか。

それでは、三島にとって澁澤とは何だったのか。澁澤は、次のように書いています。

「目のきいたフランス文学者、練達の翻訳家、思想や気質において自分と一脈通ずるものを持っている友人。おそらく三島はそんなふうに私を見ていたろうと思うが、表現者として一流だとは必ずしも思っていなかったろう。三島が生きているあいだ、私はろくな仕事をしてこなかったし、まがりなりにも自分の意にかなう仕事ができるようになったのは、もっぱら三島の死後だからである」

それにしても、三島由紀夫と澁澤龍彦という二つの個性が交わりあったことは後世の日本文化にとっては大きな事件であったと思います。

最後に、「現代批評の主流はどこにあるか」と題された文芸評論家の三浦雅士氏の解説を読んで、目がさめるような思いがしました。なぜなら、そのサブタイトルは「小林秀雄から澁澤龍彦へ」となっており、澁澤こそが小林の後継者であると書かれていたからです。わたしは、 かつて『澁澤龍彦 書評集成』の書評で、次のように書きました。

「わたしにとって理想のエッセイストとは、小林秀雄と澁澤龍彦の二人です。ともに、色合いは違いますが、剣の達人ならぬペンの達人でした。お互いが、お互いのことをどのように思い、どう評価していたか、とても興味があります」

しかし、いくら彼らの文章を読んでも、二人はまったく相手のことに触れていません。三浦氏は、必要があって澁澤の『サド復活』をはじめとする初期評論を読み返したとき、そこに、まぎれもなく小林秀雄の影響が刻印されていることに気づき、驚いたそうです。三浦氏は次のように述べます。

「それにしても、と思った。かつては近すぎて見えなかったのだ、と。時間的にも空間的にも大きく迂回することによって見えてきたのである。小林の思想を追うと柳田國男が出てくる。徂徠が、宣長が出てくる。ここでは縷々述べないが、要は、そうして追うことによって浮かび上がってくる小林の思想の核心は言語の働きの解明に尽きるということである。そこまで得心してから澁澤龍彦を読みなおすと、両者の関係がくっきりと見えてくる。むろん、表立っては見えない。だいたい、この日本作家論集成のなかにも小林の名はほとんど出てこない。それは小林の文章に、晩年の講演をのぞいて、柳田國男の名がほとんど出てこないのと同じである」

たしかに、三浦氏がいうように、小林秀雄にとってのボードレールとランボーが、澁澤龍彦にとってのサドやコクトーであったのかもしれません。そして、二人ともニーチェに震撼させられたという共通点があります。

何より、興味深いのは、三浦氏は小林秀雄と電話で一度だけ話したことがあるそうですが、その声も口調も澁澤龍彦にそっくりだったというのです。二人とも、かなりの高音で早口で、そっくりだったというのです。三浦氏は次のように書いています。

「むろん、声と口調が似ているからといって思想が似ているとはいえない。しかし、澁澤さんの言葉でいえば、少なくともスタイルが似ていることは確実に思われた。書かれる思想は違っていても、書くスタイルと生きるスタイルが違うことはまずありえない」

ちなみに、わたしは容姿が似ていれば声に似る。そして、考え方も似ると信じている人間です。これは意外な指摘でした。

小林秀雄と澁澤龍彦は、文学から芸術へと進んだ大きな流れは同じですが、その後、小林は宗教へ、澁澤は小説へと分かれていきました。しかし、小林の真の後継者が澁澤であったなら、現代批評の見取図は従来のそれと大きく違ってきます。三島由紀夫と澁澤龍彦は、同じ趣味・嗜好を持ち、そして友情を育みながらも、つまるところはジャンルの違う世界の住人です。やはり、昭和の文学を振り返ったとき、三島は川端康成と対比されるべき存在でしょう。

一方、三浦氏の指摘のように、小林秀雄を継ぐ批評家が吉本隆明ではなく澁澤龍彦であるとするなら、「創作」における川端康成と三島由紀夫という二点、「批評」における小林秀雄と澁澤龍彦の二点、合わせて四点を基点としてユニークな昭和文学のマトリックスが描けるのではないかと思います。

それにしても、「昭和は遠くなりにけり」ですね。