- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2030 メディア・IT 『2016年の週刊文春』 柳澤健著(光文社)

2021.04.17

『2016年の週刊文春』柳澤健著(光文社)を読みました。著者は1960年東京都生まれ。ノンフィクションライター。慶應義塾大学法学部卒業後、空調機メーカーを経て株式会社文藝春秋に入社。花田紀凱編集長体制の『週刊文春』や設楽敦生編集長体制の『スポーツ・グラフィック ナンバー』編集部などに在籍し、2003年に独立。著書に、一条真也の読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』、『1964年のジャイアント馬場』、『1984年のUWF』、『2000年の桜庭和志』で紹介した一連のプロレス・ノンフィクションなどがあります。

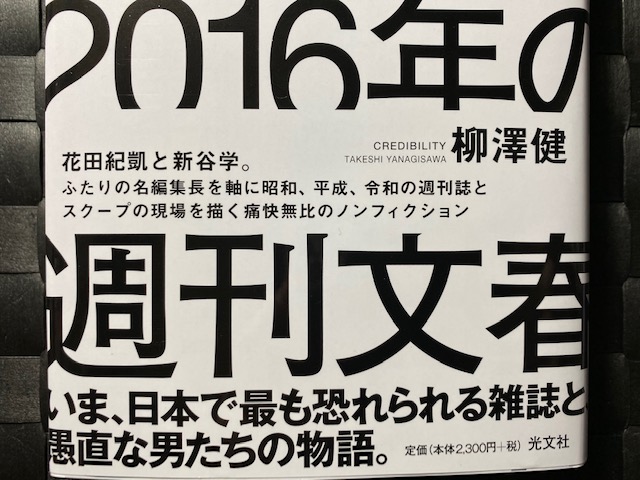

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「花田紀凱と新谷学。ふたりの名編集長を軸に、昭和、平成、令和の週刊誌とスクープの現場を描く痛快無比のノンフィクション」「週刊文春」「いま、日本で最も恐れられる雑誌と、愚直な男たちの物語」と書かれています。

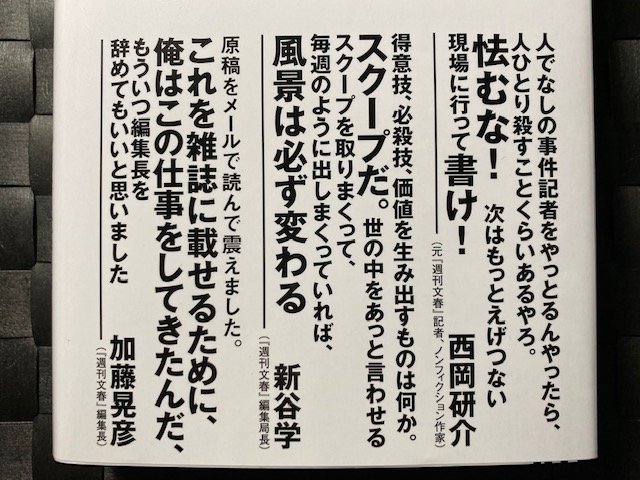

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下の言葉が並んでいます。

「人でなしの事件記者をやっとるんやったら、人ひとり殺すことくらいあるやろ。怯むな! 次はもっとえげつない現場に行って書け!」 西岡研介(元『週刊文春』記者、ノンフィクション作家)

「得意技、必殺技、価値を生み出すものは何か。スクープだ。世の中をあっと言わせるスクープを取りまくって、毎週のように出しまくっていれば、風景は必ず変わる」

新谷学(『週刊文春』編集局長)

「原稿をメールで読んで震えました。これを雑誌に載せるために、俺はこの仕事をしてきたんだ、もういつ編集長を辞めてもいいと思いました」

加藤晃彦(『週刊文春』編集長)

本書の「目次」は、以下の通りです。

序章 編集長への処分

第一章 会えば元気になる男

第二章 週刊誌記者

第三章 疑惑の銃弾

第四章 花田週刊

第五章 マルコポーロ事件

第六章 殺しの軍団

第七章 二〇一六年の『週刊文春』

最終章 文春オンライン あとがきにかえて

――二〇二〇年の『週刊文春』

「主要参考文献」

序章「編集長への処分」では、週刊誌というビジネスについて、「週刊誌には巨額の経費がかかる。紙代、印刷代、デザイン賞、輸送費、取次(雑誌・書籍の問屋にあたる)や書店への支払い、宣伝広告費、原稿料、編集部および校閲部、営業部、広告部など社員の人件費、取材経費、交通費、残業時の食事代まで、すべてひっくるめて1号あたり約1億円といわれる」と説明され、続けて「『週刊文春』編集長の仕事とは、毎週毎週、億のカネを使って大バクチを打つことなのだ。編集部員は60名弱。3つの班に分かれる」と書かれています。3つの班とは、連載読物を担当するのはセクション班、カラーとモノクロのグラビアを担当するグラビア班。そして、スクープを狙う特集班です。

週刊誌の花形は、なんといっても特集記事。電車の中吊り広告に大きな活字で掲げられるのは、ほぼ特集記事のタイトルです。特集記事の中でもひときわ輝きを放つのがスクープです。このスクープを連発する新谷学という男がいました。政界における顔の広さで知られましたが、政治家のスキャンダルを暴き過ぎて官邸との太いパイプは切れました。著者は、「『親しき仲にもスキャンダル』が新谷のモットーだ。人間関係があろうがなかろうが、書くべきことは書く。壊れた関係は、いずれ修復すればいい。閣僚を次々に辞職に追い込む新谷班は”殺しの軍団”の異名をとった。『週刊文春』が総合週刊誌の発行部数トップに立ったのはこの頃、2004年のことだ」と書いています。

21世紀に入った頃から、報道される側の人権がより重く、報道の自由がより軽く扱われるようになりました。メディアが敗訴した場合には、以前では考えられないほどの高額の賠償金の支払いが命じられたのです。『週刊文春』が田中眞紀子長女の離婚を報じた際には、東京地裁が販売差し止め仮処分申請を認めたから(2004年3月。のちに東京高裁によって取り消された)、出版関係者に大きなショックを与えました。著者は、「手間とヒマとカネをかけてようやく手に入れたスクープの代償が高額の賠償金では割に合わない」と述べています。こうして、週刊誌の両雄であった『週刊ポスト』と『週刊現代』は訴訟リスクを避け、スクープを狙う戦場から撤退していきました。

1990年代に一世を風靡したヘアヌードもすでに飽きられて、両誌の発行部数は急落しました。「読者は正直だ」と言う著者は、「一方、女性読者に配慮してヘアヌードを掲載せず、訴訟を恐れずにスクープを狙い続けた『週刊文春』の部数は踏みとどまった。花田編集長時代のような70万部を超える部数ではすでになかったが、他誌の急落によってトップに立ったのだ」と述べます。花田編集長とは、花田紀凱(かずよし)のことで、1989年の女子高生コンクリート詰め殺人事件の特集記事では、加害者である未成年者の実名報道にあえて踏み切った人物です。「野獣に人権はない」という花田編集長の発言は、少年法をめぐって大きな論議を呼びました。

第一章「会えば元気になる男」では、文藝春秋社の原点である月刊『文藝春秋』について、こう説明されています。

「月刊『文藝春秋』は、大正12(1923)年1月に創刊された。発行部数わずか3000。定価10銭は当時としても破格の安さだった。発行所である文藝春秋社の住所は小石川区林町。作家・菊池寛の自宅である。戯曲『父帰る』、小説『忠直卿行状記』と『恩讐の彼方に』は当時の読書人に広く知られ、東京日日新聞に連載された『真珠夫人』も大ヒット。計3回映画化され、テレビドラマにも2度なっている『文藝春秋』創刊当時には、『菊池寛全集』(春陽堂)の刊行も始まっており、芥川龍之介とともに東京日日新聞の客員にもなっていた。生活に不自由しない34歳の超人気作家が、小遣いの範囲内で雑誌を発行する。売れなければすぐに撤退すればいい。『文藝春秋』はそんな軽い気持ちから始まったのだ」

その後、随筆ばかりのささやかな小冊子に創作欄が新設されると部数はみるみる伸びました。さらに政治、経済、社会、文化を論じる総合誌へと変貌すると、恐ろしい勢いで巨大化していったとして、著者は「理由は簡単で、菊池寛の編集者としてのセンスが抜群だったからだ。今日の評価は小説よりも高い。高松市立図書館の蔵書2万冊のめぼしいものはすべて読みきったといわれる恐るべき読書量と学生時代の経済的困窮に起因する現実感覚は『背景に学問を持った馬鹿』(菊池寛)を嫌い、知的好奇心と健全な常識を持つ人々のための雑誌を生み出した。超人気作家は最高の編集者でもあったのだ」と述べています。

著者によれば、『文藝春秋』の新しさは主に4点にまとめられます。ひとつめは、作家や評論家ばかりでなく、学者や科学者、実業家、政治家、軍人など、あらゆる人々に随筆を書かせたこと。2つめは、座談会という形式を作り出したこと。3つめは、四段組を始めたこと。最後は、芥川賞と直木賞をつくったこと。著者は、「貧しい幼少期を送った現実主義者である菊池寛のモットーは、『生活第一、芸術第二』。だが、一方では恐ろしく親切な男で、周囲の貧乏な文士たちの面倒を良く見た。菊池寛に経済的な援助を受けた作家は数知れない。川端康成はその代表だろう。『文藝春秋』の発刊自体が、作家や評論家に発言の機会を与え、いくばくかの原稿料を支払うことで生活に多少の余裕を与えようという発想から始まっている」と述べます。

続けて、著者は以下のように書いています。

「『文藝春秋』の巻頭に「侏儒の言葉」を自死の間際まで連載してくれた一高同窓の芥川龍之介、そして、初期の『文藝春秋』で無署名のゴシップ記事を大量に書きまくり、売り上げに大きく貢献してくれた直木三十五が亡くなると、菊池寛は『芥川龍之介賞』『直木三十五賞』を制定し、受賞者に賞金500円を贈った。金額は、作家が1年くらいは生活できる程度に設定された。両賞の発表時期は2月と8月。『二八』と呼ばれ、売り上げの落ちる時期だ。雑誌が売りにくい時期の話題づくりでもある。さすがは菊池寛だ。ちゃっかりしている」

『文藝春秋』が創刊された大正末期は、日本が軽工業から重工業に移行した頃でした。農村から都市へと大量の人口が流入し、サラリーマンという新しい階層が誕生しました。著者は、「大衆は雑誌に教養と娯楽を同時に求めた。『中央公論』や『改造』は学生やインテリを対象としたが、『文藝春秋』は誰もが理解でき、興味を持てる記事を掲載したから、両誌とは比較にならないほど多くの読者を獲得することに成功した」と述べています。

第二章「週刊誌記者」では、未成年の加害者を実名報道した花田編集長について書かれています。彼が初めて書いた記事は、なんと、〈「葬式はマッピラ」32人の誓い〉(1968年12月2日号)でした。ワイド特集の中の1本ですが、400字詰め原稿用紙換算で10枚弱、新米記者のデビューには手頃な長さだそうです。”葬式無用論”を提唱する「葬式を改革する会」は朝日新聞の「声」欄で紹介された投書がきっかけとなって結成されました。時代を経て、『葬式は、要らない』を書いた宗教学者の島田裕巳氏が同会の会長に就任したことは有名です。

「葬式はマッピラ」特集の「私が死んでも葬式は不要だ。死亡通知を出すだけに決めた」という京都大学名誉教授で医学博士の稲田務の主張に賛同したのは、一橋大学教授の植松正、京都大学教授の猪木正道、テレビタレントの西条凡児などでした。西条凡児は、「葬式なんてものは、残ったもののマスターベーションちゃいますやろか。”死人オモチャにすな”いいたいんです」と語り、植松正は「仏教のエライ人にきいたらね、葬式なんてなくたって、別にどうってことないだろうっていってました。坊主が食うに困ったって、べつに私はいいけどね」と語っています。

「葬式はマッピラ」特集では、花田氏は名前が出てくるだけでも11名から話を聞いており、仏教関係者の反論も載せました。天台宗の僧侶で作家で衆議院議員にもなった今東光は、「その教授ってのはアカか? 賛成だナ。葬式に金かけるなんてバカだよ。いい葬式なんてのは金になるってんで、各宗派のセールスマンがおしかけてくるんだ。ひでェもんだョ。まあオレにやらせりゃ、いたってベンキョーしとくがね」と語っています。花田氏は、記事の終わりを「とにかくこの運動、ご本人が死んでみなけりゃ、終りをマットウできないというんだから、なにやら自縄自縛のような気がせぬでもナイ」と結んでいます。著者は、「カタカナが多用された文章は時代を感じさせるが、軽妙かつ手堅くまとめられている」とコメントしています。

第四章「花田週刊」では、オウム真理教が坂本弁護士一家を拉致・殺害した事件についての『週刊文春』の取材の経緯などが詳しく書かれています。著者は、「江川紹子がオウム真理教を誰よりも長く、徹底的に取材することができたのは、『週刊文春』の全面的なサポートがあったからだ。女子高生コンクリート詰め殺人事件やパチンコ疑惑、坂本弁護士一家失踪事件のようなハードな事件を追いつつ、一方では、しみじみとした味わいを持つ童話を全文掲載するのが、花田週刊の懐の深さだ」と述べています。

しみじみとした味わいを持つ童話とは、有名な「一杯のかけそば」です。文藝春秋広告部の堀江光穂部長が「『一杯のかけそば』っていう童話の本が、ものすごく売れているらしいよ」と言って1枚のコピーを花田編集長に渡したそうですが、そこには女性週刊誌の短い記事に、本の内容が紹介されていました。花田編集長はすぐに本を取り寄せて読んでみました。そして、著者の栗良平に掛け合い、全文掲載の許可を求めました。「『週刊文春』の読者は、必ずや自分の子供にこの絵本を読ませたくなります。きっとベストセラーになりますよ」と言うと、栗良平はあっさりと掲載を承諾し、掲載料も求めなかったとか。

花田編集長がつけたタイトルは〈編集部員も思わず泣いた感動の童話「一杯のかけそば」一挙掲載〉でした。「当時の『週刊文春』は、返本率20パーセントが目安とされた。この数字を基準に印刷費、紙代、諸経費を計算し、販売収入と広告収入でバランスをとる。実売率が80パーセントを大きく割り込めば赤字、超えれば黒字である。『一杯のかけそば』を掲載した1989年5月18日号は恐るべき売れ行きを示した。なんと返本率はわずか3パーセント。取材先や著者への献本、輸送途中の破損分もあるから、すべてを売り切ったといっていい」と書かれています。

花田氏ですが、編集長就任直後の1988年8月には、司馬遼太郎が小学校の国語教科書(『小学校国語6年下』大阪書籍)のために書き下ろした「21世紀に生きる君たちへ」という文章を再録して大評判を呼んだこともありました。「幸福の科学」が「FRAIDAY」を揉めたときは、幸福の科学の大川隆法総裁の手記を取ろうと直接交渉したそうです。著者は、花田編集長について、「恐るべき朝鮮総連やオウム真理教にも決して屈することなく、法律があるからと思考停止することもなく、正しいと信じたことを勇気を持って主張し、それでいて童話や子供向けの文章にも感動する柔らかい心の持ち主」と評しています。

第五章「マルコポーロ事件」では、文藝春秋社の黄金時代が描かれます。黄金時代の原動力となったのは花田紀凱編集長体制の『週刊文春』でしたが、白石勝編集長率いる月刊『文藝春秋』もまた、大きな存在感を示したとして、著者は「特筆すべきは1990年12月号(11月10日発売)に掲載された〈昭和天皇の独白 八時間――太平洋戦争の全貌を語る〉だろう。内容は驚くべきものだった。張作霖爆発事件、憲法学者・美濃部達吉らが唱えた天皇機関説、二・二六事件、盧溝橋事件、支那事変(日中戦争)、日独伊三国同盟、大東亜戦争開戦前夜、開戦の決定、敗戦の原因、東条英機内閣の誕生、御前会議、結論。すなわち日本の運命を変えた戦争の全貌を、昭和天皇自らが語っていたのだ。記録し保管したのは宮内省御用掛の寺崎英成であった」と書いています。〈昭和天皇の独白 八時間〉は大反響を呼び、『文藝春秋』1990年12月号はたちまち完売。増刷して104万4000部という史上最高の発行部数を達成しました。

そして、「マルコポーロ事件」です。『週刊文春』から異動した花田編集長体制となった『マルコポーロ』1995年2月号(1月17日発売)に掲載された〈戦後世界史最大のタブー。ナチ「ガス室」はなかった。〉が、文藝春秋を揺るがす大問題へと発展しました。著者は、「若手医師の西岡昌紀が独力で調べ上げて書いた記事の概略」として、「第二次世界大戦中にナチスドイツが採ったユダヤ人政策を弁護するつもりはまったくない。ドイツが罪のないユダヤ人を苦しめたことは明白な歴史的事実である」「しかし、ナチスがユダヤ人を虐殺するためにガス室を作ったということには大きな疑問がある」「ナチスはユダヤ人を戦争中は労働力として使い、ドイツがソ連に勝利した暁には、ソ連領内に移住させるという計画を持っていた。強制収容所はそのために作られたものだ」「従って、右の計画と両立し得ない『ユダヤ人絶滅』をドイツ政府が計画、実行したことは一度もなかった」「ところがソ連戦線でドイツは敗退し、その結果、ユダヤ人強制移住計画は頓挫してしまう」「戦争末期の混乱の中、収容所内の衛生状態が悪化して伝染病が蔓延し、多くのユダヤ人が死んだ」「戦後、収容所で病死したユダヤ人らの死体を撮影した連合軍は、病死者の死体を、ありもしないガス室の犠牲者であるかのように発表した――」と紹介しています。

これに目をつけたのが、米国カリフォルニア州に本部を置くサイモン・ウィーゼンタール・センター(Swc)でした。ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の記録保存や反ユダヤ主義の監視を行い、世界中のユダヤ人の人権を守ろうとする組織です。著者は、以下のように述べています。

「SWCには、抗議文だけで済ますつもりなど毛頭なかった。『マルコポーロ』に広告を載せている企業に対して、ホロコーストを否定する文藝春秋への広告掲載を中止することを強く要請してきたのである。雑誌は広告が入らなければ存続できない。問答無用の実力行使である。日本の雑誌社が外国の組織から抗議を受けるのは極めて稀なケースだ。文春社内では「もし、全世界のユダヤ人の団体が日本大使館に石を投げたら、俺たちはどうやって責任をとればいいんだ?」と真剣に議論されたという証言もある」

事態の収拾を図るべく、文藝春秋はSWCに「1、当該号の店頭からの回収」「2、花田紀凱編集長の解任」「3、『マルコポーロ』の廃刊」という3つの提案をして了承を得ました。この発表がなされたのは1995年1月30日のことでした。2月14日には、文藝春秋社の田中健五社長がJR東日本事件、マルコポーロ事件の責任を取る形で会長に退き、安藤満専務が新たに社長に就任しました。当時は世間を騒がす大きな筆禍事件で、わたしも関心を持った記憶があります。なにしろ創刊したばかりの雑誌がいきなり廃刊したのですから。くだんの記事を書いた西岡昌紀氏は、2017年に『アウシュウィッツ「ガス室」の真実―本当の悲劇は何だったのか?』を復刊。「即ち、『証言』とは選ばれるものであり、選ぶ側が公正な存在でなければ、真実を語った百の証言よりも、虚偽を語った一つの『証言』の方が大きく扱われることもある、ということです。私は、皆さんに、このことに気付いて頂きたいのです」と主張しています。さらに西岡氏は同書の第二版を2020年に上梓しています。その真偽はどうであれ、ここまで自らの信念を貫くとは驚きです。

第六章「殺しの軍団」では、『マルコポーロ』の廃刊が決まってまもなく『週刊文春』編集部に配属された新谷氏について書かれています。異動間もない新谷氏にとって、そして陣容の整わない『週刊文春』にとって結果的に追い風となったのは3月20日の地下鉄サリン事件でした。大都市で無差別に化学兵器(神経ガス)が使用されるという、世界でも類を見ない恐るべきテロ事件は、死者13人、負傷者6300人を出しました。当時の『週刊文春』の特集記事のタイトルは《その時、地下鉄の車内は地獄と化した》でした。著者は、「素晴らしい記事だ。文章もいい。週刊誌記事の文章に求められる要件は、大きく分けて3つある」として「(1)一瞬で読者を引き込むインパクトのある書き出し」「(2) 基礎知識がない読者を容易に理解に導く考え抜かれた構成」「(3)簡潔で明快、リズミカルで物語性のある文体」を挙げています。

地下鉄サリン事件をはじめとする一連のオウム真理教事件で、マスコミは熾烈な取材合戦を繰り広げました。『週刊文春』には本物の情報を持った人間が揃っていたとして、著者は「最高の情報は各界のトップが握っている。政治ネタならば総理大臣や官房長官が、経済ネタなら日銀総裁や財務事務次官が、犯罪なら警察庁長官や公安のトップが、暴力団関係なら山口組組長が、あらゆる情報にアクセスできる。もし、週刊誌記者が各界のトップと深い親交を持っていれば、ネタに困ることは決してない。だが、そんなことは不可能だ。だからこそ週刊誌記者は、新聞記者やテレビ局記者はもちろん、政治家や官僚、警察や公安、企業の広報、芸能関係者などと可能な限り広くかつ深くつきあい、独自の人脈を持ち、情報網を張りめぐらせていく。21世紀のネット社会においても、本物の情報は人間だけが持っている」と書いています。

そして、1997年には神戸連続児童殺傷事件が起きます。兵庫県警が6月28日に逮捕したのは、中学3年生の男子児童でした。自らを「酒鬼薔薇聖斗」と名乗った「少年A」です。7月2日に発売された『FOCUS』は少年法に触れることを承知の上で少年Aの顔写真を掲載しました。一方、翌3日に発売された『週刊新潮』は顔写真に目隠しを入れました。同じ新潮社の社内でも、編集部によって対応が分かれたそうです。新聞各社は一斉に新潮社を非難する記事を書き、一部の記者は大手書店に対して「こんな雑誌を売るのか。こちらは『FOCUS』を廃刊に追い込む覚悟だ」と、脅しに近い取材を行ったとか。多くの書店やキヨスクが両誌の販売を拒否しましたが、新潮社はひるむことなく販売を続行。松浦功法務大臣が「『FOCUS』『週刊新潮』の自主回収を求める」と発言し、東京法務局が両誌の自主回収および再発防止策の公表を勧告しましたが、新潮社は「これほどの凶悪犯罪は社会的影響も大きく、少年法の枠を超えている」と敢然と拒否しました。『FOCUS』はもちろん飛ぶように売れました。

著者は、以下のように書いています。

「興味深いのは、ライバルである『週刊文春』が〈フォーカスだけが悪いのか?〉と新潮社を擁護する記事を掲載したことだ。記事を書いたのは、神戸で取材を続けていた新谷学だった。法相および東京法務局は言論・出版・表現の自由を保障する憲法21条を無視して新潮社に自主回収の勧告を行った。新聞各社はこの憲法無視の暴挙を批判せず、むしろ尻馬に乗って新潮社を叩いている。一体新聞各社には、言論の自由を真剣に守るつもりがあるのか。凶悪な殺人者は未成年というだけの理由で、名前も顔も一切晒されないまま、早ければ数年以内に再び一般社会に戻ってくる。周辺住民には何にも知らされないままだ。恐るべき犯罪者から我が子を守る手段は一切ない。果たしてそれでいいのか。間違っているのは少年法であり、思考停止している法務大臣や法務局、新聞記者たちではないのか」

『週刊文春』に掲載された〈御意見番・齋藤十一顧問直撃インタビュー わが「新潮社」社員に告ぐ〉(7月31日号)では、『FOCUS』の創刊コンセプトを尋ねられた際に「君は人殺しの顔を見たくないか?」と答えた男は、ライバル誌のインタビューに応じて、「(人権侵害という批判があるが)人権よりももっと大事なものがある。それは人間だよ。人間の精神だよ。だからそれが人権侵害だと言われても、僕が人間の方が大事だと思えば、絶対にそれをやるんだよ」「(少年法に抵触することについては)僕はそもそも法ってものを、全然信用してないんだよ。だってあれ、人間が書いたものだろ。その人間が書いたものよりも、僕は、天の与えた法を大事にしたい。天の法とは各人の教養。我々ジャーナリストは、条文に書いてあることよりも、天の法、天の教養を大事にしなければならない。僕はずっとそうしてきた」と語っています。著者は、「さすがは新潮社の天皇、怪物、法皇と呼ばれた男だ。肝が据わっている。週刊誌に一度でも関わった者ならば、齋藤十一の言葉を否定することは決してできまい」と述べます。

『週刊文春』が、いかに特殊な週刊誌であるかについて、著者は「『週刊文春』は右翼にも左翼にも偏さない。相手が総理大臣だろうが革マルだろうが皇室だろうが朝鮮総連だろうが創価学会だろうが、書くべきことは信念を持って書く。じつはそのようなメディアは極めて少ない。たとえば、『週刊ポスト』(小学館)や『週刊現代』(講談社)がAKB48やEXILEのスキャンダルやジャニーズ、バーニングといった大手芸能事務所の金銭問題を報じることはまずない。小学館や講談社は芸能誌やファッション誌を発行している。ジャニーズのカレンダーやAKBのコンサートのパンフレットも制作している。芸能誌やファッション誌にとってジャニーズやAKBはドル箱であり、大切な顧客であり、良好な関係を築いておきたいのは当然だ」と述べています。

〈青山孝 衝撃の告発 芸能界のモンスター『ジャニーズ事務所』の非道〉(1999年10月28日号)や〈ジャニーズの少年たちが耐える『おぞましい』環境〉(1999年11月4日号)のような記事が出る週刊誌は『週刊文春』か『週刊新潮』くらいだろうとして、著者は「テレビにも出ないし、テレビ局と資本関係でつながる新聞にも出ない。また、新聞やテレビが、販売店の押し紙や新聞の軽減税率や記者クラブの弊害を記事にすることもない。一方、『週刊文春』ならばどんなネタでも書ける。取材費も潤沢に使える。『週刊ポスト』や『週刊現代』のようなアンカー制度がないから記事を自分で書けるし、ヘアヌードや袋とじヌードで売っているわけでもないから自分の仕事に誇りも持てる。『週刊新潮』よりもずっと明るく編集部の雰囲気もいい。特派記者のギャラも業界ナンバーワンだ。『週刊文春』に優秀な記者たちが集まってきたのは必然だった」とも述べています。

日頃から芸能情報を大量に垂れ流しているテレビのワイドショーやニュースは、ジャニー喜多川のセクハラ裁判について一切伝えず、新聞も似たようなものだったとして、著者は「ジャニーズ事務所との長年の付き合いに比べれば、エロジジイにもてあそばれた少年たちの人権やトラウマなどどうでもいい、ということなのだろう。ジャニー喜多川およびジャニーズ事務所は新聞やテレビから一切の批判を受けることなく、芸能界における絶大なる権力と影響力を長く保ち続けた。2019年7月9日にジャニー喜多川が亡くなった時、少年たちへのホモセクハラに触れた主要メディアは『週刊文春』だけだった」とも述べます。改めて、これは「凄いことだ!」ということがわかります。 さらに著者は、「権力の監視者を標榜しつつも、実際には極端に憶病で従順なのが日本の新聞やテレビだ。諸外国とは異なり、日本の新聞社とテレビ局は資本関係でつながる異常な構造を持つ。読売新聞と日本テレビ、朝日新聞とテレビ朝日。テレビ局は許認可事業であり、規制に弱いのは当然だ。政治記者は政治家に食い込み、同様に芸能記者は芸能事務所に食い込み、様々な形で便宜を図ってもらううちに、いつのまにか取り込まれ、やがて何も言えなくなる。権力者は、自分にとって都合のいい情報だけを発信し、都合の悪い情報は徹底的に隠す。だからこそ不都合な真実を伝える週刊誌、特にタブーを恐れない『週刊文春』は権力者からはことさらに危険視され、敵視され、忌避されるのだ。『ニューズウィーク』は『週刊誌がおじけづいたら、誰が政治家に楯突くのかと考えると絶望的になる。日本の新聞はあまりにも臆病だから』と書いた」と述べるのでした。まったく同感ですね。だから、わたしは『週刊文春』を読んでいるのです。

週刊誌を名誉棄損で訴える高額訴訟も、相変わらず続いていました。2009年3月26日には東京地裁が講談社に4290万円の支払いを命じました。加藤晴之編集長体制の『週刊現代』が報じたキャンペーン記事〈横綱朝青龍の八百長を告発する!「全勝優勝した06九州場所では15番中ガチンコは4番だけ」〉(2007年2月3日号)など3つの記事が「真実とは認められない」とされたのです。名誉棄損訴訟の賠償額としては、これまでの最高額でした。まもなく『週刊現代』は路線変更に踏み切ったとして、著者は「手間もヒマもカネもかかるスクープを狙うことを諦め、女性向けの記事を作ることもやめ、〈死ぬまでセックス〉など、シニア向けの実用記事に特化した。団塊の世代の男性読者と心中することに決めたのだ。やや遅れて『週刊ポスト』も追随した」と述べています。

第七章「二〇一六年の『週刊文春』」では、著者は「週刊誌を取り巻く環境は悪化する一方だった」と指摘します。当時の状況は下山進『2050年のメディア』(文藝春秋)に詳しく書かれているそうです。同書によれば、インターネットの普及は新聞および雑誌に少しずつダメージを与え続けていましたが、決定的な一撃となったのはスマートフォンの登場だったといいます。iPhoneが日本で発売されたのは2008年7月。国際電気通信連合が4G(第4世代移動通信システム)を承認したのは2010年10月のこと。著者は、「スマホの通信速度が飛躍的に上がり、写真入りのニュースをチェックすることや、インターネット上の動画をストレスなく視聴することが可能になった。文字情報も写真も音楽も動画もシームレスにつながり、メールもゲームも自在に楽しめるようになった。通勤電車の中でスマホをいじるサラリーマンが急増し、その分、新聞や雑誌を読む者が激減した。通勤電車の中吊り広告を見て、見出しが気になって駅の売店で購入するという週刊誌の高度成長期以来のビジネスモデルは、スマホの登場によって崩壊したのである」と書いています。

また、「広告収入も急速に減った」として、著者は「メディア広告はゼロサムゲームであり、インターネットへの広告が増えれば紙や電波への広告は減る。紙媒体ばかりでなく、テレビの広告も激減した。コンテンツを作るマスメディアの時代が終わり、自らはコンテンツを作らないグーグルやヤフー、インスタグラム、ツイッター、LINEなどプラットフォーマーの時代が到来していたのだ」と述べます。アップルが売上高、純利益とも最高益を叩き出し、アマゾンが日本一の書店となった2010年には、「マスコミ、広告、出版、印刷」の分野で「いまの会社を辞めたい」と思っている人間が半数以上いるというアンケート結果が明らかにされました。著者は、「発行部数が800万部を切った朝日新聞は、ついに早期退職者制度を発表した。講談社、小学館、集英社といった大手出版社は、コミックの電子書籍化や版権ビジネスが利益を生み始めてはいたものの、全体の収益は悪化し、不動産収入や有価証券売却益などでカバーすることを余儀なくされた。コミックの定期刊行物がなく、会社規模も小さい文藝春秋の状況はさらに厳しく、2010年末のボーナスは20パーセント近くカットされた」と書いています。

スクープ記事を連発する『週刊文春』はマスメディアです。ブログやヤフーのコメント欄や掲示板などとは異なり、噂レベルの記事を書き飛ばすことは決してできません。著者は、「ファクト(事実)をきちんと示さなくては名誉棄損裁判で負けてしまうからだ。だが、その一方で取材源秘匿の大原則を守らなくてはならない。勇気を振り絞って告発してくれたネタ元(情報提供者)に証人として出廷してもらうことはほぼ不可能なのだ。一方、記事を書かれた原告側弁護士は『証人を出せないということは事実ではないということだ』と喧伝するから、世間からは『また週刊誌がデタラメを書いた』と受け取られてしまうことも多い。日本以上にスキャンダル報道の盛んなアメリカでは、真実性の立証責任は原告側にあるが、日本では逆に被告側、すなわちメディアに求められる。以前にも述べたが、言論の自由に関して日本の司法は大きく遅れている。いや、むしろ退行している」と述べています。

グーグルで『週刊文春』と検索すると、「タレコミ」という補助ワードがついてきます。おそらく、タレコミで金を手にしようとする者が検索しているのかもしれません。しかし、著者は「一般には誤解されているかもしれないが、『週刊文春』がネタをカネで買うことはない。『写真や動画を買ってほしい』という交渉にはそもそも応じない。会社まできてくれた人にお車代を支払う程度だ。そして実際のところ、告発者はカネのために動いているわけではない。権力者が地位を不正に利用したり、テレビや新聞が偏向した報道を行い、重要な事実を隠蔽していると、関係者や内部の人間は『真実が報じられていない』と感じる。真実を世間に知らせたい。だが、実名で告発すれば、自分ばかりか家族まで攻撃されるかもしれない。告発者が匿名で『週刊文春』にリークする理由はそこにある。株式会社文藝春秋および『週刊文春』には〈田中角栄研究〉や三浦和義の〈疑惑の銃弾〉、統一教会やオウム真理教など、長年にわたって訴訟を恐れずに調査報道を続けてきた実績があり、権力に屈することはまずない。だからこそ告発者は『週刊文春』を選ぶのだ」と書いています。

現在の『週刊文春』は無敵です。どんな権力者でも、人気者でも、”文春砲”を恐れています。いかにして、最強かつ最恐メディアは生まれたのか。その原点は、2016年にありました。新谷編集長の下で長く働き、この時点では『週刊文春』を離れて月刊『文藝春秋』に異動していた竹田聖氏は、2016年の『週刊文春』の勢いについて、「やっぱり、甘利とベッキーが大きかったと思います。閣僚のクビを飛ばすのと、テレビの人気者のクビを飛ばすのを1ヵ月のうちに同時にやったのがエポックメイキング。新谷さんが2015年最後の3ヵ月間に休養処分を食らい、社内にもいろいろな声があった。特に『週刊文春』の編集部員はふざけるなと腹を立てたはず。僕自身もそうでしたから。休養中の新谷さんは人と会いまくって、ひたすら牙を研いだ。新谷さんと編集部員の中には怒りのマグマが溜まっていて、復帰まもない1月に爆発した。どん底から栄光への物語は、傍から見ていても痛快でした」と分析しています。

“文春砲”という言葉が、インターネット上で頻繁に使われるようになったのはこの頃からですが、著者は「もともとAKB48のファンの間で使われていた言葉で、秋元才加、指原莉乃、峯岸みなみらのスキャンダルを『週刊文春』が次々に報じたことから命名されたものだ。新聞にもテレビにもほかの雑誌にも、どこにも出ていないスクープをひとり『週刊文春』だけが次々に報じる。ひとたび文春砲に狙われれば、芸能人は休養し、大臣は辞任し、元プロ野球選手は逮捕され、元少年Aの恐るべき本性が剥き出しにされてしまう。インターネットとスマートフォンが完全に普及したことで、時代遅れの古くさいメディアと若者たちから蔑まされていた週刊誌がこれほどの存在感を放つとは、誰ひとり考えていなかった」と説明します。

ヤフーニュース特集が2016年3月7日に配信した「なぜスクープを連発できるのか 新谷学・週刊文春編集長を直撃」では、インタビュアーを務めた森健氏が「次から次へと繰り出されるスクープ記事に、日本中が盛り上がっている。ベッキー女史&『ゲスの極み乙女。』川谷絵音氏の不倫疑惑、甘利明大臣(当時)への金銭授受証言、清原和博元プロ野球選手の覚せい剤疑惑、育児休暇取得を謳った宮崎謙介議員(当時)の不倫疑惑、そして神戸連続児童殺傷事件の『元少年A』への直撃取材……。年初からのスクープは、いずれも『週刊文春』によるものだ。新聞やテレビも『文春』による一報を追いかけてばかり。ネットを見ると、『文春砲!』、ベッキーが呟いたとされる『センテンス スプリング!』という言葉も溢れている。メディアもネットも、週刊文春のスクープに引っ張られているような状態だ」と書いています。

この記事について、著者は「2016年春の『週刊文春』の快進撃を、ほかのどのメディアよりも正確に伝えている」と述べますが、森氏は新谷編集長に対して、「ずばり聞きます。週刊文春だけがスクープを打てるのはなぜですか?」と率直に質問しますが、新谷編集長の答えは「今年になってから何度も聞かれた質問ですね。答えは至って単純。それはスクープを狙っているからです。『スクープをとるのが俺たちの仕事だ』と現場の記者はみんな思っている。そう思って取材しているし、現場に行っている。いまここまで愚直に『スクープ』を狙っているメディアはあまりないように思います。新聞でもテレビでもスクープの土俵から降りはじめているような気がする」でした。

メディアを取り巻く状況はインターネットやスマートフォンの普及によって激変しました。テレビのニュースや、新聞や雑誌の記事を無条件に受け容れる人々が減る一方で、ネット上には、かつてないほど多くの言説が流布されるようになりました。著者は、「誰もが情報を発信できる時代といえば聞こえはいいが、中身は甚だ心許ないのが現状だろう。匿名性が否定的にとらえられ、情報の発信源の信頼性を問われる時代がやってきた。『個の記事を書いたのは誰か?』を明らかにして、『週刊文春』を強い個の集合体にしていこう。そう考えたからこそ、新谷学編集長は『週刊文春』の記者たちに自らの名前で本を書かせたのだ」と述べています。花田紀凱氏は、「2016年は文句なく『週刊文春』の年だった。『文春』のスクープを並べるだけで、この1年の出来事がすべてわかるくらい」と評します。

その花田氏と新谷編集長が『月刊Hanada』2017年1月号で対談しています。新谷編集長が「悲観論からは何も生まれない。私なんか会社に入ってから、編集者の仕事がつまらないと思ったことがない。本当に面白くてしかたない。あと、これも花田さんに学んだことだけど、編集長は明るくないとダメ。売れても売れなくても編集部では笑ってないと」と言えば、花田氏は「それはその通りだな」と答えます。新谷編集長は、「花田さんなんて、例の『マルコポーロ事件』で抗議が来た時も、『こんな手紙が来た!』ってあっけらかんとしていた(笑)。週刊誌は特にそうで、今週売れなくてもすぐに来週がやってくる。ずっと『ショウ・マスト・ゴー・オン』」と語っています。

また、「『雑誌』の力を信じたいね」と語る花田氏に対して、新谷編集長は「よく編集部に言っているのは、これから先、この編集部も雑誌も、自分自身もどうなるかは正直、分からない。だけど、2016年の『週刊文春』の戦い方の中には、いっぱい将来へのヒントがある。週刊誌ジャーナリズムが生き残っていくうえで、大切な手掛かりがたくさんある。それを一緒に経験できるのは素晴らしいことだし、できればとことん行けるところまで行って、「ついに俺たちはここまで来たぞ!」と言えるような、誰も見たことのない景色をみんなで見たいね、と。そういう雰囲気が共有されているから、絆は固いし、週刊誌作りは楽しくてしょうがないですよ。》『週刊文春』の部数は長期低落傾向が続いていたが、2016年はなんと前年比115パーセントを達成した。出版文化の危機が叫ばれる中、奇跡に近い数字といえるだろう。特筆すべきは、民事訴訟を1件も受けていないことだ」と語っています。

著者は、「実際のところ、2016年の週刊文春とは何だったのだろう?」と読者に問いかけます。新谷編集長は、「ひとことでいえばブランディングです」と述べ、さらに「雑誌読者ばかりでなく、日本全国津々浦々まで、『週刊文春』からはとっておきのスクープがじゃんじゃん出てくる、お金を払う価値があるメディアだよね、というイメージが浸透した。それが2016年だったと思います。この不正は許せない、どこかに告発したいと誰かが考えた時に、真っ先に思い浮かぶメディアが『週刊文春』にならないといけない。俺はずっとそう思っていました。『週刊文春』なら腕は確かだし、リスクを取ってでも、どんな強い相手でも戦ってくれると告発者に思ってもらえれば、情報提供の量は飛躍的に増える。実際に文春リークスへの投稿は2016年以降、大幅に増えました。マスコミ関係者からの情報提供や企業、官公庁の内部告発はもちろん、一般読者からの情報提供も。もちろん玉石混淆ですけど、大量の情報が集まってくれば、その中には必ず宝石があるものです」と述べるのでした。

最終章「文春オンライン」では、『文春オンライン』の登場で『週刊文春』は3つの壁を超えたとして、新谷編集長は「ひとつは時間の壁。『週刊文春』は毎週木曜日発売ですけど、ほかのメディアに追いつかれそうなら『文春オンライン』にもっと早く出すこともできる。ふたつめは量の壁。紙の雑誌は、いくら刷ってもせいぜい50万部から60万部。回し読みされても100万人にしか届かない。でも『文春オンライン』なら、時には何千万人が読むわけです。3つめは世代の壁。いまの若い世代は、そもそも紙の雑誌を手に取らない人も多い。でも、スマホで『文春オンライン』にアクセスしてくれればその壁を越えられる」と述べています。

「あとがきにかえて――二〇二〇年の『週刊文春』」では、注目すべきは、このご時世に雑誌の年間購読が急増していることだと指摘し、著者は「1万2000件に迫る勢いだというから、2億数千万円の売り上げが前払いで入金されたことになる。『文春オンライン』は恐るべき勢いでPVを伸ばし続けている。2020年5月は約4億3000万PVに達した。新谷が目指す月間5億PVの目標は、年内に達成できるかもしれない。『週刊文春』の存在感はいま、かつてなく高まっている。スキャンダルの主となった渡部建も東出昌大も、『週刊文春』に登場して反省の弁を語った。恋愛リアリティ番組『テラスハウス』(フジテレビ)で「性格の悪い女」「イヤな女」を演じさせられた女子プロレスラー木村花は、現実と演出の区別をつけられない視聴者からSNS上で無数の罵詈雑言を浴びせられて自殺に追い込まれたが、母親の木村響子さんがフジテレビを告発するために選んだメディアも『週刊文春』だった」と述べています。

また、新谷編集長の「いまのメディアはコンプライアンスという言葉で自縄自縛している。現場の記者は『うちはコンプラがうるさいから』と言い訳してリスクをとらなくなり、ロクに取材をしないまま、大本営発表のネタだけを書き続けている。どこのニュースを見ても横並びで非常に危うい状況です。『週刊文春』のことだけを考えれば、チャンス到来ですけどね(笑)。ウチは思いっきり食い込んで、その上で書きますから。書いたことで怒られて切られても、もう1回食い込めばいい。それが『週刊文春』なんです」という言葉が紹介されています。

さらに新谷編集長は、「俺はずっと同じことを言い続けてきた。スクープをとれ。うちの強みはスクープだ。スクープをとりまくって、出しまくれば風景は変わる。活路は開けるぞ、と。経済合理性だけを考えれば、『死ぬまでセックス』とか『食べてはいけない国産食品』といった企画の方が、手間もヒマもカネもかからず、手っ取り早く部数を稼げたのかもしれない。でも『週刊文春』は常にスクープを優先順位の一番上に置いて愚直に戦い続けた。2016年の『週刊文春』は、神風が吹いたかのようにスクープを連発できて、スクープといえば文春、というブランディングが一気に進んだ」とも述べます。

そして新谷編集長は、「戦後の混乱期は左翼がもてはやされて、偽物の左翼がいっぱい出てきた時代だった。そんな中、文藝春秋は『戦争で頑張った人もいるし、左翼にもいかがわしいヤツがいるぜ』と書いて部数を伸ばした。2020年のいまも同じく混乱期。価値観が倒錯し、玉石混淆の時代だからこそ、インチキなヤツや裸の王様がたくさん出てきている。いまこそ文藝春秋の出番だと俺は思っているんです」と述べるのでした。

新谷編集長の『週刊文春』を最強メディアに育てた行動力、『文春オンライン』で未来を描く先見性は、わたしのような異業種の人間にとっても大変参考になりました。わたしは、高校時代は『文藝春秋』を愛読していましたが、いまは『週刊文春』を毎週必ず読んでいます。空港にも駅にも、スーパーやコンビニやドラッグストアにも置かれているので、いつでも買い忘れるということがありません。本書を読んで、『論語』の中に書かれている「勇気」についてのくだりを連想しました。

勇気とは何か。孔子は『論語』の中で、彼がよく用いるスタイル、つまり否定によって命題を明らかにする方法で勇気を定義づけています。すなわち「義を見てせざるは勇なきなり」と。これは、「勇気とは正しいことをすることである」と肯定的に言い換えることができます。どんな権力にも負けずに、国民に真実を届ける『週刊文春』は正義の雑誌であり、それを実行する勇気の雑誌であると思います。「雄姿」という言葉がありますが、わたしは『週刊文春』を「勇誌」と呼びたいです。そして、勇誌の根底には、やはり庶民目線というものを生涯忘れなかった創業者・菊池寛の正義感が生きているように思えるのです。