- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1984 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『沢村忠に真空を飛ばせた男』 細田昌志著(新潮社)

2020.12.22

『沢村忠に真空を飛ばせた男』細田昌志著(新潮社)を読みました。「昭和のプロモーター・野口修 評伝」というサブタイトルがついています。いやあ、大変面白かったです。一条真也の読書館『力石徹のモデルになった男 天才空手家 山崎照朝』、『ロレンスになれなかった男』で紹介した本など、今年は格闘技系の評伝に名作が多かったですが、その真打ちが本書です。ハードカバーで560ページ、しかも活字が上下2段組ですが、一晩で一気に読みました。こんなに面白かった評伝は、一条真也の読書館『大山倍達正伝』、『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』で紹介した本以来です。この2冊も新潮社のハードカバーですが、本書を加えて「新潮社の格闘技評伝3部作」が完成しましたね。

新潮社「格闘技評伝3部作」が完成!

新潮社「格闘技評伝3部作」が完成!

著者は1971年岡山市生まれ、鳥取市育ち。鳥取城北高校卒業。CS・サムライTVの格闘技番組のキャスターを経て放送作家に転身。いくつかのTV、ラジオを担当し、雑誌やWebにも寄稿。著書に『坂本龍馬はいなかった』(彩図社)、『ミュージシャンはなぜ糟糠の妻を捨てるのか』(イースト新書)。メールマガジン「水道橋博士のメルマ旬報」(博報堂ケトル)同人。

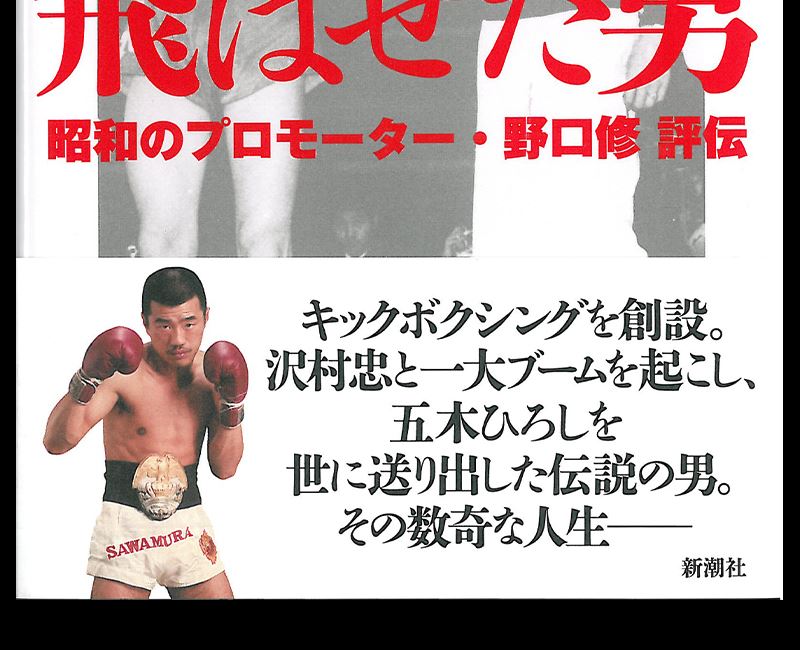

本書の帯

本書の帯

本書の表紙カバーには、激闘の末にプロボクシング日本フライ級王者になった実弟の野口恭の手を上げて健闘を称えるプロモーター・野口修の写真が使われています。帯には往年の「キックの鬼」こと沢村忠のファイティング・ポーズの写真が使われ、「キックボクシングを創設。沢村忠と一大ブームを起こし、五木ひろしを世に送り出した伝説の男。その数奇な人生――」と書かれています。

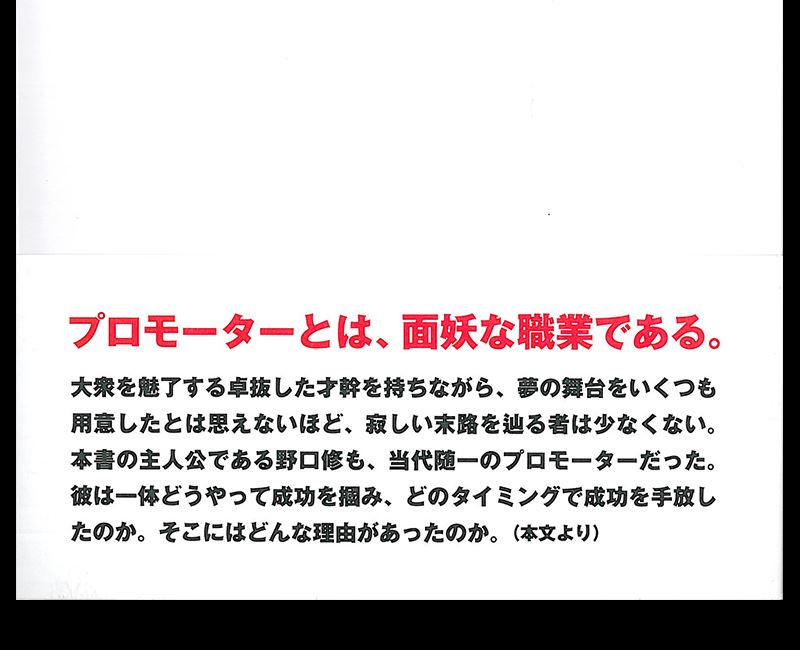

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「プロモーターとは、面妖な職業である。」として、「大衆を魅了する卓抜した才幹を持ちながら、夢の舞台をいくつも用意したとは思えないほど、寂しい末路を辿る者は少なくない。本書の主人公である野口修も、当代随一のプロモーターだった。彼は一体どうやって成功を掴み、どのタイミングで成功を手放したのか。そこにはどんな理由があったのか。(本文より)」と書かれています。

アマゾンには、以下の内容紹介があります。

「取材・執筆に10年! 『水道橋博士のメルマ旬報』連載で話題を呼んだ、本格ノンフィクション超大作が待望の書籍化!! 『キックボクシング』を命名・創設し、沢村忠というスーパースターに加え、歌手の五木ひろしを世に送り出した伝説のプロモーター・野口修の生涯を描く。日本一の『拳闘士』にして『国士』でもあった父を持ち、戦前から続く政財界や裏社会の多様な人脈を生かしながら、様々な興行を仕掛ける野口修。特に、タイ式ボクシングと大山道場(後の極真会館)との他流試合の実現とキックボクシングの創設は、日本の格闘技史で特筆されるべきエポックメイキングとなる。さらに、当時は別名で活動していた五木ひろしをヒット歌手に育て、日本レコード大賞を受賞させ、芸能界も制する――数々の偉業を成し遂げる一方で、世界タイトルマッチ興行を巡る水面下の駆け引きや晩年など、野口修のドラマチックな人生と共に刻まれた、壮大な昭和裏面史を余すところなく描く。圧巻の上下2段組、560ページの超大作!!」

本書の「目次」は、以下の通りです。

序章 日本初の格闘技プロモーター

第一章 最高最大の豪傑ボクサー

第二章 若槻礼次郎暗殺未遂事件

第三章 別れのブルース

第四章 新居浜

第五章 日本ボクシング使節団

第六章 幻の「パスカル・ペレス対三迫仁志」

第七章 プロモーター・野口修

第八章 散るべきときに散らざれば

第九章 死闘「ポーン・キングピッチ対野口恭」

第十章 弟

第十一章 佐郷屋留雄の戦後

第十二章 空手家・山田辰雄

第十三章 タイ式ボクシング対大山道場

第十四章 大山倍達との袂別

第十五章 日本初のキックボクシング興行

第十六章 沢村忠の真剣勝負

第十七章 真空飛び膝蹴り

第十八章 八百長

第十九章 山口洋子との出会い

第二十章 よこはま・たそがれ

第二十一章 野口ジム事件

第二十二章 一九七三年の賞レース

第二十三章 ラストマッチ

第二十四章 夢よもういちど

第二十五章 崩壊

終章 うそ

「あとがき」

「参考文献」

本書の主人公はタイトルにある沢村忠ではありません。彼を世に送り出し、スーパースターにしたプロモーターの野口修が主人公です。野口修とは、いかなる人物か。序章「日本初の格闘技プロモーター」では、以下のように紹介されています。

「野口修は1934(昭和9)年1月24日、東京市本郷区根津宮永町(現・東京都文京区根津2丁目)に生まれた。明治大学を卒業後、実家が営む野口拳闘クラブのマネージャーとなり、若くして数々のタイトルマッチをプロモートする。その過程において、当時はほとんど注目されていなかったタイ人ボクサーを、初めて来日させることになる。程なくして‟4000年来の国技”タイ式ボクシング(ムエタイ)の日本版として『キックボクシング』を創設。協会を立ち上げ興行を始める。舶来の競技と思われがちだが、実は和製英語であり、野口修が名付け親である」

わたしは「キックボクシング」というのは、「アンパン」とか「カレーライス」「オムライス」のようにきわめて日本的なミックス文化であると思っているのですが、そのキックボクシングは1969(昭和44)年、空前のブームの只中にありました。エースは、沢村忠という26歳の青年でした。沢村について、著者は「174cm、62kg。大鵬やジャイアント馬場のように大柄ではなく、白井義男やファイティング原田のように特別小柄でもない。角刈りで中肉中背、どこにでもいそうな青年が、誰も見せたことのない鮮やかなキックと、力強いパンチで攻め立て、最後は並外れた跳躍力の、『真空飛び膝蹴り』を決めると、相手はバタンと倒れる。場内は興奮のるつぼとなった」と書いています。

近年、立ち技系格闘技として人気を集めた競技にK-1があります。そのK-1創始者で新日本空手道連盟正道会館の石井和義館長は、「沢村忠というのは、力道山の次に出て来た、大衆的スターかもしれませんね。日本の格闘技史上でああいう存在いないですから。大人から子供まで夢中になっていたし、クラスの友達なんか大騒ぎしていましたよ」と語ります。石井館長は極真空手の猛者として知られた故 芦原英幸の弟子ですが、著者は「K-1の源流を極真空手に求めるのは早計だ。もちろん、石井個人のルーツは極真に違いないのだが、コンテンツとしてのK-1は、必ずしもそうではない。『リングを使って』『トランクスを履き』『ボクシンググローブをはめ』――外見だけなら、その姿はキックボクシングそのものである」と述べています。

野口修

野口修

キックボクシングの生みの親であり、一大ブームの仕掛人であった野口修は、五木ひろしを国民的歌手にした芸能界の敏腕プロモーターでもありました。しかし、82歳で生涯を終えた後は、葬儀は身内のみで済まされ、その死は四十九日まで口外されませんでした。著者は、「プロモーターとして大成功を収めていた時代に、自身の葬儀がこうまで寥々としたものになるとは、想像もつかなかっただろう。70年もの間、兄弟同然に接してきた朋輩や、親族同様の人物、混乱をくぐり抜けてきた戦友など、多くの関係者にその死は明かされず、ひっそりと弔われた彼の人生とは、一体どういったものだったのか」と書いています。

取材を始めるにあたり、著者は作家の安部譲二から「野口家っていうのは特殊な家なんです。古い関係者でも、その背景についてあまり知らないし、知ろうとしない。蓋をしているものを開けることになりかねないから。いろんなものが出てしまいかねないから。あなたは、そのことを判った上で取材をしていますか」と言われたそうです。そして取材を進めるうちに、野口修の父親が日本のボクシング史を語る上で欠くことのできない存在であることを知りました。それだけではなく、日本の政治史、思想史とコミットしていることも判明しました。野口修が、戦後の興行の世界で功なり名を遂げたのも、戦前の野口家の存在が大きく作用していました。序章の最後には、「筆者はここから、野口修をめぐる時空旅行に旅立つことにした。しかし、その行程は格闘技に収まらず、政治、思想、芸能、興行、裏社会にまで広がる、途方もないものとなったのである」と書かれています。

野口進

野口進

第一章「最高最大の豪傑ボクサー」を読むと、安倍譲二の言った言葉の意味がすぐわかります。野口修の父親は、とんでもない人物だったのです。1908年生まれの父親の名前は野口進ですが、プロボクサーの「ライオン野口」として有名でした。東京市本郷区(現:東京都文京区)根津出身。大日本拳闘会に所属した日本ウェルター級チャンピオン(1927年、1928年)です。柔道と拳闘の異種格闘技である「柔拳」でも活躍しました。1933年(昭和8年)10月10日に引退後は「愛国社」の同人となり、11月21日にロンドン軍縮会議に抗議して若槻禮次郎民政党総裁を襲撃しました。その後、大陸に渡り、敗戦後は新居浜市に引き揚げましたが、下目黒雅叙園前に野口ボクシングジム(目黒ジム)を構えて多くの門下生を育てました。 豪傑、サムライ、ライオンの形容詞で語られる決闘者として知られ、児玉誉士夫をはじめとした右翼の世界で広い人脈を築きました。

野口進が「金の卵」として見出したボクサーである三迫仁志(東洋フライ級王者)、進の次男である野口恭(日本フライ級王者)、恭と対戦して大金星を得た矢尾板貞雄、恭と死闘を演じたタイ国の強豪ポーン・キングピッチ、キングピッチを撃破して世界フライ級王者となったファイティング原田、同じくキングピッチを破って世界フライ級王者になった海老原博之、恭から日本フライ級王座を奪い取って引導を渡した斎藤清作(たこ八郎)など、本書には主にフライ級のボクサー群像がじつに魅力的に描かれています。本書の主人公である野口修は、野口ボクシングジム所属の三迫仁志、野口恭の2人を世界王者にすべく、プロモーターとして奮闘しますが、さまざまな不運も重なって、それは実現しませんでした。修はよく「プロモーターは儲からない」と言ったそうです。それは真剣勝負を前提としての発言でしたが、その真意は「真剣勝負は金儲けには向かない」という意味でもありました。

第八章「散るべきときに散たざれば」には、「外国人選手を招聘したプロレスが大人気を博したのは、ヒーローの力道山が、悪党の外国人を打ちのめしたからである。勧善懲悪のストーリーに世間が熱狂したのは、勝敗が事前に決められたプロレスだからこそ可能だった。しかし、真剣勝負で行われるボクシングの試合において、日本人が必ず勝つ保証はどこにもなかった。特にアジアにおける最大の選手供給国で、すでに3人の世界王者を輩出するフィリピンは、多くの日本人ボクサーの壁となっていた。プロモーターにとって、日本人が敗北を重ねる危険性はなるべく避けたかったのだ」と書かれています。このあたりの事情が、沢村忠が真空飛び膝蹴りでKOの山を築き、スーパースターとなった秘密に関係しています。

野口進は、「野口恭vsポーン・キングピッチ」戦のファイトマネーで闇ドルを使ったとして、外為法違反で逮捕されます。主な活躍の場であったNET(現在のテレビ朝日)の「ゴールデン・ボクシング」のプロモートから外されてしまった彼が目をつけたのがタイの国技であるムエタイ(タイ式ボクシング)でした。タイ式ボクサーと日本人選手との対戦をプロモートしようと考えましたが、日本にはタイ式ボクシングの選手など存在しません。そこで、似た格闘技である空手に注目します。当時も今も、空手の主流は寸止めですが、実際に当てるフルコンタクトの実戦空手として2つの流派が当時ありました。山田辰雄率いる日本拳法空手道と、大山倍達率いる大山道場(のちの極真会館)です。現代の総合格闘技のルールを最も早く考案し整備したのは、修斗創始者の佐山聡です。しかし、山田辰雄なる古流柔術出身の空手家が、昭和30年代に、先鋭的で合理的ですらあるルールを、すでに作成していたのです。山田辰雄に私淑し、自らも実戦空手の道を歩んだのが大山倍達でした。

第十二章「空手家・山田辰雄」では、著者は「山田辰雄と佐山聡の共通点を挙げるなら、2人とも、あらゆる武道や競技の要素を採り入れ、参考にしながらも、最終的にはたった1人で作成したことにある。では、山田が佐山と異なる点はと言うと、あくまでもこれを、実戦空手のルールとして思い描いたことだろう」と述べています。「邪道」「異端」と煙たがられた山田辰雄は、じつは戦前は柔拳の選手であり、そこで仲間だったのが「ライオン野口」こと野口進でした。著者は、「孤高の山田辰雄にとっての理解者とは、戦前の柔拳試合をともに戦った野口進と、慕って来る大山倍達だけだったのかもしれない。野口進と山田辰雄の関係は、そのまま長男の修に引き継がれる」と述べています。

タイ式ボクシングとの対抗戦において、野口修が日本側の代表選手として想定していたのは、山田辰雄率いる日本拳法空手道の精鋭でした。しかし、ルール問題などから、山田辰雄から断られてしまいます。著者は、「この瞬間、タイ式ボクシングとの対抗戦は大山道場の出場が、事実上決まったのである。責任者である大山倍達にとって、無理難題ともいえる要請だったはずだが、これを引き受けた勇気と決断こそが、現在まで続く『極真最強伝説』『大山カラテ最強神話』の嚆矢となった。そのことを思えば、無理難題もまったく無駄ではなかった。対照的に、野口修の要請を拒んだ山田辰雄と、彼の率いる日本拳法空手道が、格闘技の歴史に埋もれたのは、残酷なことを言うようだが、必然だったのかもしれない」と述べるのでした。

第十三章「タイ式ボクシング対大山道場」の冒頭には、石井和義氏の「日本の格闘技の歴史で一番のターニングポイントと言えるのは、昭和39年の大山道場とムエタイの他流試合でしょうね。もし、あれがなければ、その後の日本の格闘技界って全然違ったものになっていたはずです。あれこそが、プロ格闘技の走りなんですよ。プロレスにだって、UWF的なものは生まれなかったと思うし、極真もあそこまで大きくならなかったでしょう。ということは、僕も空手を始めたかどうか判りません。そうなると、K-1もなかったってことになりますから」という発言を紹介しています。

石井氏の他にも、この興行に出場したことで、極真空手がようやく認知されたとする意見は多いです。かの梶原一騎も、それまでは密接な関係ではなかった大山倍達に、「今後、先生の話をマスコミに出す時は、全部この俺に任せてもらえませんか。他の人間には書かせないでほしいんです」と懇願し、大山も了承したそうです。著者は、「バンコクに乗り込んだ大山倍達の雄姿こそが、梶原をして『虹をよぶ拳』や『空手バカ一代』の着想を抱かせたとすれば、作風も含めて符合する。ともかく、石井和義も言うように、タイ式ボクシングと大山道場の対抗戦は、その後の日本に『プロ格闘技』を根付かせる転機となった。しかし、出場を受諾した大山倍達も、仕掛人である野口修も、そうなることを、まったく想像していなかったのは奇妙と言うしかない」と述べています。

1964年2月12日、タイの首都バンコクで「タイ式ボクシング対大山道場」の対抗戦が行われました。全部で3戦です。第1試合は「中村忠対タン・サレン」、第2試合は「黒崎健時対ラウィー・デーチャチャイ」、第3試合は「藤平昭雄対ハウファイ・ルークコンタイ」です。中村はKO勝ち、黒崎はKO負け、そして藤平はKO勝ちでした。記念すべき対抗戦は、大山道場の2勝1敗で終わったのです。じつは敗れた黒崎の相手が最も強く、「伝説の英雄」とも呼ばれた前ルンピニースタジアム王者のアビデ・シッヒランとも死闘を繰り広げた強豪でした。彼の相手に選ばれた黒崎はアンダードッグ(噛ませ犬)にされたわけですが、そのおかげで極真は2勝1敗となったのです。その後、黒崎は目白ジムで藤原敏男、島三雄といったキックの名選手を育て、新格闘術を創始しました。藤平昭雄は後に「小さな巨人」と呼ばれたキックの名選手・大沢昇のことです。

野口修は、日本大学理工学部建築学科の現役学生でルックスも良く、空手やボクシングなどの格闘技センスも抜群な中村忠に惚れ込みました。日本で中村の練習を見たとき、軽快なフットワークに、正確なストレートのフォーム。オフェンス(攻撃)もディフェンス(防御)も完璧と言ってよく、「明日にでもプロデビューさせていいレベルだ」と、その場にいたボクシング関係者が舌を巻いたほどでした。加えて、空手家らしく一撃の威力は凄まじく、サンドバッグがくの字に折れました。スパーリングでタイ人を戦意喪失に追い込み、日本人ボクサーとも唯一手合わせをしました。そこでも見劣りしませんでした。中村はたった1カ月間の合宿で、顔面有りの適応力を身につけていたのです。まさに天才でした。そこで、野口修は中村をキックボクシングのエースにする計画を立てますが、彼にその気はなく、極真会館に職員として就職し、空手の道を歩むことを決意します。キックボクサー・中村忠は実現しませんでした。

第十四章「大山倍達との袂別」では、中村忠の一本釣りを諦めた野口修が、選手供給源として極真会館を重視し、大山倍達と共同で、キックボクシングを進める様子が描かれます。1980年2月27日、蔵前国技館にて、プロレス対極真空手の異種格闘技戦「アントニオ猪木対ウィリー・ウィリアムス」が行われました。この試合について大山倍達は終始反対の立場を貫き、対戦を強行したウィリーを破門。その師匠の大山茂に禁足処分を下しました。これ以降、極真空手とプロ興行の接近はほとんどなくなりました。流れが変わったのは大山倍達の死後で、後継者となった松井章圭は、K-1などのプロ興行に選手を派遣し、「一撃」なる興行組織まで立ち上げました。

その松井に多くの関係者が非を鳴らしました。生前の大山倍達が、空手のプロ化、プロ興行への出場そのものを否定していたからでした。しかし、実際はまったくそうではないとして、著者は大山倍達について「戦後間もない時期は、プロボクサーとしてピストン堀口とも拳を交え、渡米後の1952年には、グレート東郷や遠藤幸吉とプロレスのリングにも上がっている。帰国後の1956年には田園コロシアムで、猛牛との決闘まで公開している」と述べています。ルンピニー決戦の直後、大山倍達は「空手は、近代スポーツとして脱皮せねばなりません。現在のようなものでは、いずれはあきられるでしょう。しかも大衆にアピールするスポーツにするため最も手っとり早い方法は、外人と試合をすること。そして必ず勝つことです。プロボクシングの人気が下がったのは、外人に負けるからだし、プロレスがたとえショー的なものであってもこれだけ人気があるのは、外国の大男を日本人が投げとばすからです。プロ・スポーツは、国際試合をしなければうそですよ」と、「週刊現代」のインタビューで語っています。

1965年の初夏、中村忠に逃げられて新たなキックボクシングのエース候補を探していた野口修に「日大にいいのがいる」という連絡が友人から入りました。脚が高く上がって蹴りの見栄えがよく、剛柔流空手の学生王者にもなった彼の名は白羽秀樹といいました。野口修は彼に「沢村忠」というリングネームをつけました。「何も考えずに出てきた。本当に口から出まかせで言ったんだよ」というその名前は、どうしても諦めきれなかった「中村忠」によく似ていました。その沢村忠をエースとして、1966年4月11日、大阪市浪速区の旧大阪府立体育会館にて、日本初のキックボクシングの興行が行われました。

日本初のキックボクシング興行について、著者は「初めてグローブマッチに挑んだ剛柔流三段の沢村忠と、タイ国フェザー級5位のラクレ―・シー・ハヌマンの一戦は、《沢村がシーハヌマンののどもとにとび上がってけりをきめて》(昭和41年4月12日付/スポーツニッポン)3ラウンド0分50秒、KO勝ちを収めている。つまり、ラクレーは花を持たせたのだ。劇的な結末に、観客の多くは満足して帰路に着いたに違いない。野口修は、こう考えた。『沢村忠を力道山にしよう。もしかしたら大成功するかもしれない』ここから、キックボクシングは始まった」と書いています。まさに、力道山の「空手チョップ」に比肩する必殺技として、沢村忠の「真空飛び膝蹴り」は誕生したのです。

今では有名な話ですが、野口修がプロモートしたキックボクシングは真剣勝負でなく、結果が決まった作られた試合でした。しかし、「なんで、俺より弱いやつに負けなきゃならないんだ」と言って負け役を拒んだタイの強豪サマン・ソー・アディソンとの試合は真剣勝負で行われました。結果、沢村は16度のダウンを喫し、全身を37ヵ所も打撲、肘打ちを喰った後頭部は陥没し、さらに出血が13ヵ所で、奥歯が5本の抜けるという大惨事で、4ラウンドにKO負けしました。第十六章「沢村忠の真剣勝負」では、著者は「沢村忠に無敗街道を走らせようと、野口修は考えたはずだ。興行において、絶対的エースの存在が不可欠なのは、経験上よく知っている。しかし、サマンに完敗を喫したため、当初の方針を捨てざるを得なくなった。その代わりに、『生死の境を彷徨うような、凄惨な敗北を喫しながら、逆境から這い上がる』というプロットに変更したということだ。そしてそれは、キックボクシング自体のサクセスストーリーにもなったのである」と述べています。

沢村忠はけっして弱い選手ではありませんでした。それは、力道山やアントニオ猪木といったプロレスラーが弱くなかったのと同じです。しかし、彼が真剣勝負に挑まず、真空飛び膝蹴りを続けたおかげで、キックボクシングは空前のブームを巻き起こし、一時は4団体もの試合がテレビで放映されるまでに社会現象を呼び込んだのです。第十八章「八百長」では、著者は「沢村忠に真剣勝負を戦わせるということは、野口プロだけでなく、キックボクシングというジャンルを、瞬時に衰退させかねない危険性を孕んでいたということだ。『結末の決められた試合』をこなすことが沢村本人の意向でなかったのなら、事実を明かすべき人物として野口修は無視できない。もし、この問題に責任が生じるとするのなら、真っ先に負うべきは、野口修ということになる。沢村忠ではない」と述べています。

真剣勝負としてのキックボクシングの第一人者といえば、藤原敏男の名前が真っ先に浮かびます。タイ人以外で初めて、タイ式ボクシングの王座を獲得したキック界の伝説のカリスマです。その藤原が、キックボクシングを始めたきっかけは、銭湯のテレビで観た沢村の試合だったそうです。藤原は、「あんな格好いい人いない。沢村さんは俺の人生を変えた人だよ。当時、牛乳配達をしながら専門学校に通っていたんだけど、配達中にキックのジムが見えた。『沢村さんがいればいいな』と思って入会したんだけど、いなかった。協会が2つあるなんて知らなかったし」と語っています。このとき、藤原敏男が入会したのが、黒崎健時の立ち上げた目白ジムでした。

その藤原敏男には、今も語り継がれる伝説の一戦があります。1973年3月29日、後楽園ホールで行われた元プロボクシングWBA世界フェザー級王者の西城正三との一戦です。当時、ボクシング人気が下降し、ボクシングとキックの二刀流を目指した選手が西城でした。その甘いマスクから当初は沢村と西城の二枚看板でキック界を盛り上げようとしましたが、諸般の事情で西城は藤原と真剣勝負をすることになります。ボクシング対キックボクシングとして大いに注目された「西城正三対藤原敏男」ですが、西城は歯が立たず、藤原の完勝に終わりました。著者は、「この勝敗は、キックボクサーである藤原敏男が、ボクシング前世界王者の西城正三を破ったというだけのことではなかった。作られたスターも、真剣勝負の前では呆気なく敗れる『沢村忠的世界観』の敗北でもあったのだ」と述べています。

本書には、沢村忠のエピソードの他にも、野口修の内縁の妻であった作詞家で作家の山口洋子の話、彼女が見出した歌手・五木ひろしデビューの話、野口修のプロモートでラスベガスのヒルトンで五木ひろしショーを開催した話、五木ひろしとエルヴィス・プレスリーのワールドツアーでの共演が実現しかかった話、ハリウッドが沢村忠を「第二のブルース・リー」にしようとした話など、次から次に興味深い話が登場するのですが、ここでは格闘技関係のエピソードに絞って紹介してきました。

最後に、著者は「『キックボクシングを創設し、沢村忠と五木ひろしを世に送り出した昭和のプロモーター』それが、野口修に贈る一番の称号かもしれない。『日本プロレスの父』力道山。『柔道の鬼』木村政彦。『ゴッドハンド』大山倍達。『男の星座』梶原一騎。彼らは比類なき偉人であり巨人だった。しかし、野口修は、偉人でもなければ、巨人でもなかった。父でも、鬼でも、神でも、星でもなかった。彼は一介のプロモーターだった。ただし、これだけは言える。偉業とは、必ずしも、偉人だけが成し遂げるものではないということを」と述べるのでした。

本書の取材・執筆は10年に及んだといいます。しかも、最初の6年間は版元さえ決まっていなかったというから驚きです。それでも、著者は都内の喫茶店で野口修へのインタビューを続けました。漫才師の水道橋博士に、「メルマガで何か書かないか」と声をかけられた著者は、当初は「もし、ジャイアント馬場が大洋ホエールズの風呂場で滑らなかったら」という小説を書こうと思っていたそうですが、迷った末に本稿をスライドさせました、結果としてそれが幸いし、新潮社のような大手出版社から刊行されることになったのです。

「あとがき」で、著者は「そもそも、野口修は、事実を明かすことに消極的だった。今なら理由は判る。敗北や失敗をきっかけに、あらゆる物事がスタートしているからだ。本意ではなかったのだ」と述べ、その具体例を列記した後で、「身も蓋もないこれらの話を、本人の口からさせるのは酷だったかもしれない。ただし、穿った見方をすれば、野口修本人が話したがらなかったからこそ、あらゆる事情が露見したとも言える。あっけらかんと打ち明けていたら、筆者は重要な事象を見落としていたかもしれない。手痛い失敗を成功に転化させた野口修は、‟しくじり先生”の元祖ともいうべき人物だった」と述べます。

帝国ホテルで、全盛期の野口修(左)。右は、三迫仁志。

帝国ホテルで、全盛期の野口修(左)。右は、三迫仁志。

10年というあまりにも長い取材・執筆の時間の中で、野口修は他界しました。楽しみにしていた本書を手に取ることができなかったのは残念ですが、これだけの時間と情熱をかけて評伝を書いてくれる人間がいたこと自体が彼にとって最高の供養ではないでしょうか。本書で知った野口修は、英国屋で50万円もする高級スーツを一度に50着も仕立てたり、銀座の高級クラブのママで売れっ子作詞家で直木賞作家の才女を彼女にしたり、最高にカッコイイ人生を歩みました。なんといっても、1973年に五木ひろしの「日本レコード大賞」、沢村忠の「日本プロスポーツ大賞」をダブル受賞し、「二つの大賞受賞祝賀パーティー」を帝国ホテルで開いた極めっぷりは前代未聞でしょう。そのとき、三迫仁志氏と一緒に写真に収まった彼のハンサムな顔は最高に輝いていますね。最後に、正直に言うならば、本書のタイトルは『キックボクシングを創った男』がふさわしかったと思います。