- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1505 宗教・精神世界 | 心霊・スピリチュアル 『死と生 恐山至高対談』 鎌田東二・南直哉著(東京堂出版)

2017.11.01

『死と生 恐山至高対談』鎌田東二・南直哉著(東京堂出版)を読了。

「歌う神主」と「語る禅僧」の刺激的な対談本で、鎌田東二氏から献本していただきました。対極にありつつ交差する視点から、生と死、宗教の根本といった究極のテーマが縦横無尽に語られています。2016年10月28日青森県むつ市の恐山菩提寺での対談と、2017年2月23日に上智大学グリーフケア研究所鎌田研究室にて行われた対談を基に構成されています。

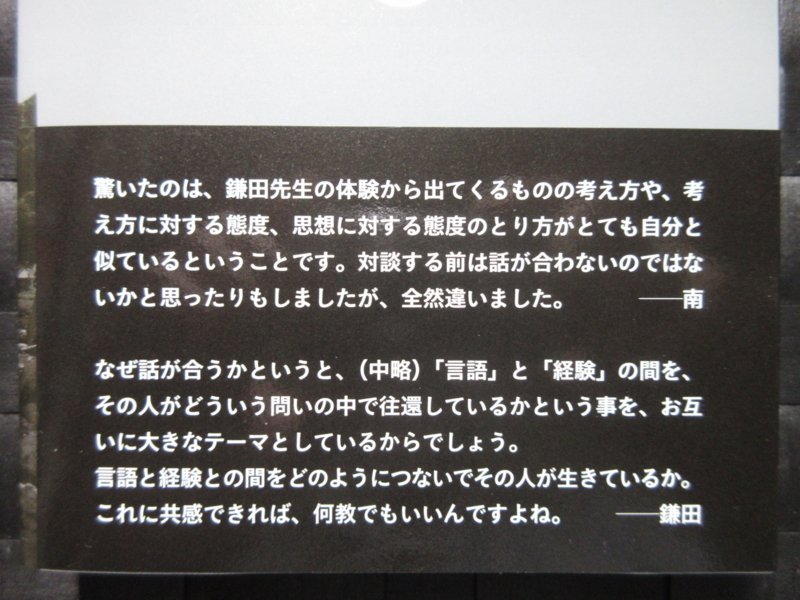

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には恐山の極楽浜の写真が使われ、帯には「対極の視点から浮かび上がる、生死と宗教の本質、自己のリアル。霊場恐山で出会った二人が鋭く投げかける、現代の危機への思考と言葉」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、対談した両者の言葉が以下のように引用されています。

「驚いたのは、鎌田先生の体験から出てくるものの考え方や、考え方に対する態度、思想に対する態度のとり方がとても自分と似ているということです。対談する前は話が合わないのではないかと思ったりもしましたが、全然違いました。 ―南」

「なぜ話が合うかというと、(中略)『言語』と『経験』の間を、その人がどういう問いの中で往還しているかという事を、お互いに大きなテーマとしているからでしょう。言語と経験との間をどのようにつないでその人が生きているか。これに共感できれば、何教でもいいんですよね。 ―鎌田」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第1章 出会い

第2章 恐山・死と生の場所

第3章 危機の時代と自己

第4章 生きる世界をつくるもの

第5章 リアルへのまなざし

第6章 生命(いのち)のかたち

「語る禅僧」の語り口、そしてカタルシス(語る死す?)鎌田東二

知を舞う人 南直哉

南氏は1958年(昭和33年)生まれで、恐山の菩提寺住職代理(院代)です。かの永平寺で20年間も修行していたそうです。同じ曹洞宗でも永平寺と恐山のカラーはまったく違いますね。

この読書館でも紹介した南氏の著書『恐山』では、「恐山は、死者への想いを預かり、魂のゆくえを決める場所なのだ」と説いています。

その南氏が、わたしとも縁の深い鎌田氏と対談した本書を一気に読了しましたが、まず、第2章「恐山 死と生の場所」で語られた南氏の発言が印象的でした。南氏が恐山に来て驚いたのは、ここには「リアルな死者」がいるということでした。以下のように述べています。

「それまで私は死者のようなものについては、適当に考えていたんです。もっと言えば、そんなことは『どうでもいい』と思っていた。

しかし『死者』というのは、霊魂や幽霊などとはまるで違う。霊魂や幽霊などに関しては『無記』ということで処理すればよかったのですが、死者の実在というか死者の存在というのは『無記』では処理できないんです。実在するんですから、そうすると、この『死者とは何か』ということを考えるわけです。恐山にやってきて、初めて考えたんです」

鎌田氏が「ここにきて10年になりますが、その結論はどういうものですか」と問うと、南氏は以下のように答えています。

「死者は、やっぱりリアルなものですね。生きている生身の人間が存在するその存在の仕方とは違うけれども、消えてなくなったものではなくて明らかに実在すると思いました。私の中で『リアル』の定義はひとつだけです。つまり、思い通りになるものがヴァーチャルで、思い通りにならないものがリアルだと思っています。スイッチが切れるものがヴァーチャルで、切りたくても切れないものがリアルだと」

『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

わたしは、このたびサンガより文庫化が決定した『唯葬論』(三五館)において、「問われるべきは『死』ではなく『葬』である」と訴えましたが、本書にも共通の思想を感じ取ることができます。恐山という場所「死者に会いに、死者と語り合いにやってくる。即物的にも即仏的にも」と言う鎌田氏に対して、南氏は以下のように述べます。

「死者というのは遺体や死体とは違うんです。死者というのは、絶対に誰かにとって『しか』存在しません。『誰かにとっての大切な人』という形でしか存在しない。一方、死体は数です。そして遺体は人格です。死体と遺体は、そこに人格があるかないかで区別できますが、死体と遺体が失われてから始まるのが死者なんですよ」

続けて、南氏は「葬儀」について以下のように述べます。

「私に言わせれば、死体と遺体が失われたときに死者を立ち上げるやり方の1つが、葬儀です。つまり、『この人は死んだ』ということを確定させることが、葬儀の最も重要な意味です。そしてそれから、そこに立ち上がるなにがしかの存在と、ある関係をもう1回作り直さなければいけないわけですよ。そのなにがしかの存在が『死者』で、その死者との関係を作り出す事を弔いと言うんです。だから、弔いは長い時間がかかります。儀礼だけでは済まず、とても長くかかるんです」

葬儀は異界とアクセスする時間ですが、恐山は異界とアクセスする空間です。南氏は以下のように述べます。

「恐山には異界とでも言えるような何かがある。端的にそれは『死』です。それは最も日常生活から遠いでしょう? ところが、異界みたいな全く暮せないようなところに人間の痕跡が付く。『死』は絶対わからないのに、人はそれをめぐって物語を作りますね。その痕跡を辿っていけば、参道のように『死』へと進んで行けるわけです。たとえ行きたくなくてもね。つまり人間が死に向かい合ってそれを処理する過程をズバリ視覚化しているような場所だと思ったわけです」

第3章「危機の時代と自己」では、「神道にも仏教にも同じ時代的な要請がある」という南氏の考えが示され、日本における仏教の歴史、天台本覚思想、そして折口信夫が唱えた「人類教」としての神道などについて語られます。そこで鎌田氏は「神々を辿りなおす」として、こう述べています。

「結局、天皇家は表の神道の1つの系譜です。神々の神道譜からすると、天児屋根命(あめのこやねのみこと)というのがキー神格になるのですが、まず天之御中主神(あめのみなかぬし)が最高の神格にあって、次に高御産巣日(たかみむすび)・神産巣日(かみむすび)という2つの系統に分かれる。言わば伊勢系と出雲系の2つの流れに分かれます。この高御産巣日という系統が、『顕』つまり『顕密』の『顕』としてあらわになって出てくる。そのすぐ下に天照大御神(あまてらすおおみかみ)があり、それが天皇になっていく。こうした系列が1つのラインとしてあります。これが顕のラインです」

続けて、鎌田氏は、もう1つのラインである「幽」のラインについて以下のように述べています。

「神産巣日、須佐之男(すさのお)、大国主(おおくにぬし)という出雲系のライン。そこは幽という死者の世界、死の世界です。これは神道におかる1つの死生観で、平田篤胤がその独創的な解釈システムを作ったと言えます。神葬祭というのも、このあたりから始まっています。そしてこの死者の祭祀の世界を支える神は何なのかと言えば、具体的には産土神(うぶすながみ)ということになり、この神が生死を支配していることになります。そしてその産土神様の一番根幹は、大国主だと。つまり、出雲の神様が幽(かくり)の世界で、死の世界を支配している。この世界の中に自分たちの一番の生存の根拠を見出し、大和心というものの一番の静まり、安定を確立するために、この観念をカチッと自覚し肝に銘じなければならないと、平田篤胤は言っているんです」

さらに、両者のあいだでは以下のような会話が交わされます。

鎌田 重要なのは、死の世界、死者の世界です。

南 超越論というのは、そこに働きますからね。超越論的な色彩が濃厚だと考えるんですね。『古事記』を読んでいると、確かに系譜が二つに割れます。

鎌田 はい。『平家物語』は源平の合戦で、平家が破れて鎮魂されるわけですが、『古事記』の神々の歴史では出雲が敗れて鎮魂されます。だから『平家物語』と『古事記』は同じ構造で、ともに鎮魂の書なんです。出雲を鎮魂することは、隠れた者、死んだ者、恨みを持って敗退していった者を、あとあと恨まないように、世の中に悪く作用しないようにと鎮めることなんです。

南 怨霊思想みたいなもんですね。

第4章「生きる世界をつくるもの」では、「言葉をめぐる思想」として、経験を語る言葉・言語と、それが形作る思想が話題にされます。

鎌田 キリスト教もイスラーム教も、ともに経典を大切にします。これらは言葉で書かれていて、それによって1000年も2000年も続いてきたわけです。仏教にも経典があり、そこに仏法が語られているわけですが、そもそも仏教においては、何が語られ続けないといけないんですか。やはり、仏法でしょうか。

南 仏法あるいは教えというものです。押絵や思想というのは言葉ですから、誰かが書いて、それからまた誰かが書くか語るかという過程の中で続いていくものですが、結局、超越の問題は超越そのものとしてあるのではなく、実存の中に引き取られ、そこで語り直されて続くことになり、またその際、その言葉や教えは必ず変質します。ところが、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教では、絶対神とか超越理念が初めからあり、どのようにそれを語ろうが変わらないと考えているところがある。またこれらの教えには、言語に対する深い信頼があります。

第5章「リアルへのまなざし」では、鎌田氏によってブログ「久高オデッセイ」で紹介した映画が取り上げられ、この作品のメガホンを取った大重潤一郎監督が2015年7月22日に亡くなったエピソードが語られます。映画の最後のシーンで死期が迫った大重監督は「東の海の向こうには、ニライカナイがあると言われている。しかし、この島こそが、この地上こそが、楽園ニライカナイではないか、と思えてくる」と語ります。

この言葉について、鎌田氏は以下のように説明しています。

「末期の目から見ると、あの世があるのではない。この世があの世に見えてくる。必ずそういう逆転が起こってくるのだということです。この世こそがあの世のように見えてくる、命に対する、命の帰趨が、こちらからあちらに移動するというよりも、こちらの方にベクトルが反転しながら、この世との関係をもう一度見つめ直す、まさに悔い改め、つまりメタノイアだと思いますが、その視点転換が起こるのではないか。彼の中では、本当にこの世がニライカナイに見えていたのだと思います。そういうことが死の間際、末期の目に見えてくる。それで、禅の体験も宗教体験のある極も、そういった視点転換をどのようにして成すことができるのかが重要な問題としてであるのではないかと思うわけです」

「弔うということ」として南氏が語る内容も興味深いです。

「人格には名前がある。誰それの死体というのが遺体です。こうなると話が全く変わってきて、例えばこれはお義父さんの死体ということになれば、たった1個の死体だって決定的な意味を持つ人間が出てくるわけです。だから、遺体にならない限りは葬式もできないんですね。死体が上がっただけではダメで、身元が割れて初めてお葬式をしましょうとなるんです。問題は、死体であろうが遺体であろうが、まだ物体として『ある』が、これが埋葬するなり葬るなりして無くなる。『死者』はその無くなった瞬間から立ち上がってくるんです。つまり、改めて生前の、肉体を持った時とは別のつき合いを立ち上げなければいけない。葬式の決定的な意味は、死んだのは確かにこの人だと決定して納得させることです。そうでないと死者が立ちません」

続けて、南氏は葬式の意味について以下のように述べます。

「難しいと思うのは、まずこの人は死んだのだと確定した後で、初めて今度立ち上がってきた人との間を結び直さなければいけないということです。この関係のつけ方が弔いなんですよね。まず、ここまでいくのが心理的に容易ではありません。特に突然亡くなった人というのは、お別れの過程がないために、死者が容易にはリアルなものとして立ち上がってこない。ですから、まずお葬式をしても実感が全然わかないと思います。それを死者として立ち上げること自体に長い時間がかかってしまいます」

四国出身である鎌田氏は、四国遍路について語ります。

「四国遍路の、お遍路を巡る人の多くには、死者との別れというものが1つの意味を持っています。もう1つは病気、もう1つはこの世の人間関係、大きくはこの3つだと思います。その中で死者との付き合い方について、四国遍路には四県ありますから、4つの意味合いが、4ステージが意味づけられている。

順打ちの場合は阿波国が1番で、発心のプロセス次に土佐の国に行って修行のプロセス。2番目に伊予、愛媛に行って菩提のプロセス。最後が讃岐に行って涅槃のプロセスという、この解釈枠があることによって、1つのガイドラインができる」

第6章「生命(いのち)のかたち」では、「物語るということ」として、鎌田氏が以下のように述べています。

「私が大切だと思うのは、やはり歴史認識と詩や物語だと思います。なぜかというと、死を前にしたときに、人間はやはり生死全体についての問いを突きつけられるわけです。『生れてきて死んでいく』という人間の現実を突きつけられる。その時に、人生なり世界なりを誰しもが振り返るわけです。自分がどういう世界に生きてきたのか、どういう生き方をしてきたのか、自分の人生にとって何が満足のできるものだったか。しかし、多くの人は悔いを残すわけです。このマイナス面はいろいろありますが、どうやってその悔いに折り合いをつけながら死に向かい合うことができるか。不完全なのが人間、道半ばなのが人生なんです」

続けて、鎌田氏は「物語る」ことの重要性を述べます。

「その時にどうするかと言えば、自分の人生をひとつの物語にすることが大切なんです。そして、物語にするには自分の人生舞台を飾らなくちゃならないんですよ。仏教ではお葬式で祭壇を飾ることを『荘厳』と言いますが、それと同じように自分の人生を荘厳し、供養しないといけないんですよ。生前供養、生前葬式みたいなことです。その時に、人生の歴史をきちんと見ておかないといけない、ということなんですよ」

また、「『むすび』と『無常』」として、鎌田氏は「仏教は人間の実存に向き合う視点転換を最もクリアに持っていますね。一方、神道は、世界中の先住民の文化と同様に、自然を畏怖する心、存在に対する畏怖。『畏れかしこむ』という感覚を純粋に保っている営みの1つです。それはまた謙虚な心と態度にもつながっていきます」と述べています。

「神道が語る自然には、根本的な『分からなさ』がどこかにあるわけですね」と問いかける南氏に対して、鎌田氏は「もちろんです。それが根底にあります。それを神道では『結び』と言います。それを仏教的に『無常』と言ってもいい。ポジティブに言えば、『産霊(むすび)』。ネガティブにというか、メタ認識的に言えば、『諸行無常』。どちらも、生成変化を意味している」

このあたりのムーンサルト的というか、アクロバティックな発想は、まさに鎌田氏ならではと言えるでしょう。

鎌田氏によれば、「むすひ」とは、自然が持っている生成の力を指すといいます。西洋の哲学者のヤーコブ・ベーメやスピノザなどが、「生成する自然」と「作られた自然」というような分け方をしますが、「生成する自然」の持っている一番の根源にある働きが「むすひ」です。これは、何かを結ぶという意味ではなくて、生成するという意味なのです。ちなみに、わが社のサンレーという社名には「SUNRAY」「讃礼」と並んで、「産霊(むすひ)」という意味があります。

さらに、「むすひ」について、両者のあいだで次の対話が交わされます。

鎌田 わけのわからない何かの働きの中にかたちが生まれてくる。隠れているものから、顕在化してくる。それが「むすひ」です。顕在化したところでは、はっきりと現実化していくものがあるわけですね。

南 それは仮象ですよね。

鎌田 背後にあるものは、よくわからない。そのよくわからないものに対しては、畏怖、畏敬の念を持つ。畏れかしこむ。こういう力があるから結ばれる。でも、「むすひ」というときにはポジティブなかたちのところに着眼点が置かれていますが、「無常」という場合には壊れているところに着眼点が置かれています。そこには、同じことを裏から見るか表から見るかという違いがあるだけではないかと思います。

南 そうすると、「むすひ」というのは非常に縁起に近いですね。

鎌田 私の考えではそうです。その縁起する力をダイナミックにポジティブに理解したのが「むすひ」です。そして、そのとらわれから抜けていくための1つの機縁として構造的に理解したのが仏教だと思います。神道はそれを力動的に、はたらき的に捉えた。

ここで「縁起」が登場しましたが、「縁」についても語られます。鎌田氏は「『ありがとう』と『ごめんなさい』」として、以下のように述べています。

「本来は存在し難い、このわれわれの縁とこの世界。そんな中で結んできたわれわれの縁のかたちが『ごめんなさい』にもなるし、『ありがとう』にもなる。そのことを、神道的精神でもってこの時代の中でどのようにして発現することができるだろうかと考えてきました。神道は、具体的に言えば祭りに集約できる。祭りというのは、むすひの力の発現の上に成り立っています。畏れながらも讃えるということを表現するのが、祭りなんです。その畏怖と畏敬の中には、『人間の小ささの自覚』がある。畏怖が本当に畏怖であるためには、己の小ささが自覚されねばならない。この小ささが何かと言えば、それは『ごめんなさい』という心なんです。自分自身が至らないとか間違っているとかを含め、自分はこの世界の中で、宇宙の中で、人間関係の中で、どんな小さな部分を持っていたか。それをうそ偽りなく自分自身がちゃんと見据えていく。そうすれば、『自分じゃ立派だ』なんて、大きくなんて絶対ならないんですよ。ちゃんと自分を見つめたら、何て自分は小さいんだろうと思う。そして、その小さいながらも生きていることができる『ありがたさ』が、ここで結びついてくるはずなんです」

そして両者は、「わからなさの受容としての詩と宗教」として、以下のように語り合います。

南 昔は日常的に病人が家にいて、死者がいて、死者を扱うメソッドが習慣としてあったでしょうから、その中で葬儀や弔いをやっていけばよかったのでしょうね。しかし檀家制度や家制度みたいなものが衰退するのと一緒に、そうしたそれまでのメソッドが急速に無力化しますから、改めて死の引き受け方というものを、今までのやり方を試したり、一緒に考えたりしながら、もう1回作る努力が結果的に必要だと思います。そのときに必要となってくるのが、ポエティックなもの、ユーモラスなもの、笑いや詩やポエムなどなんですね。これらは宗教的なアプローチと同じレベルで必要なのかもしれませんね。

鎌田 もともと儀式の類いには、そうしたものが全体としては組み込まれていたはずなんです。例えばお祭りのあとに集まって一緒に飲食して歓談する直会は、どんな深刻な状態の中でも笑いを伴う部分があり、そしてその楽しみのひとときには芸能も含まれていた。全部が決められた儀式になってしまうと、その儀式の段取りの中に隙間風が吹いて、そこにニッチが生み出される状況を、どうやって生み出せばいいのか、なかなか難しくなります。

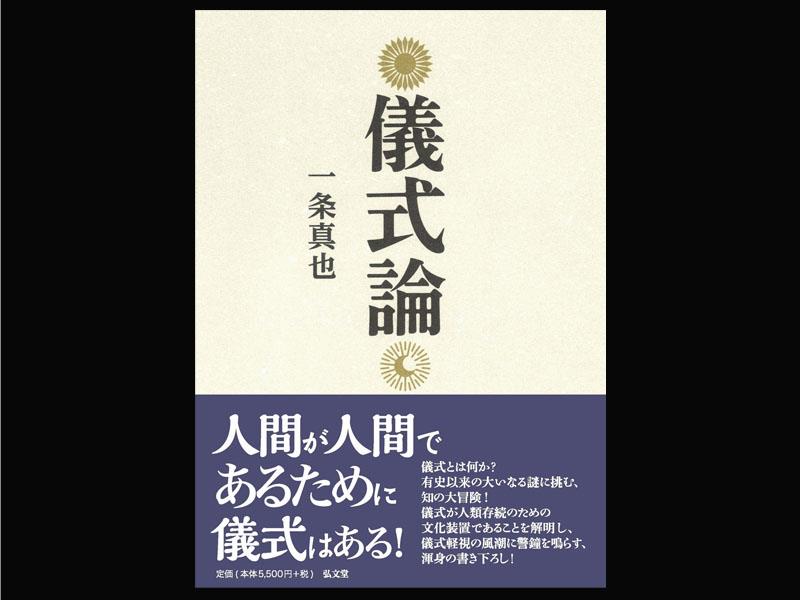

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

わたしは『儀式論』(弘文堂)という本を書いたくらい、「儀式」の意味について考え続けていますが、この鎌田氏の儀式についての発言には大いに納得しました。本書では、現代のこころの危機、仏教の未来、死者とは何か、そして生きることのあり方などが鋭く語り合われていますが、最後に儀式の問題が取り上げられて「我が意を得たり」と思いました。