- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

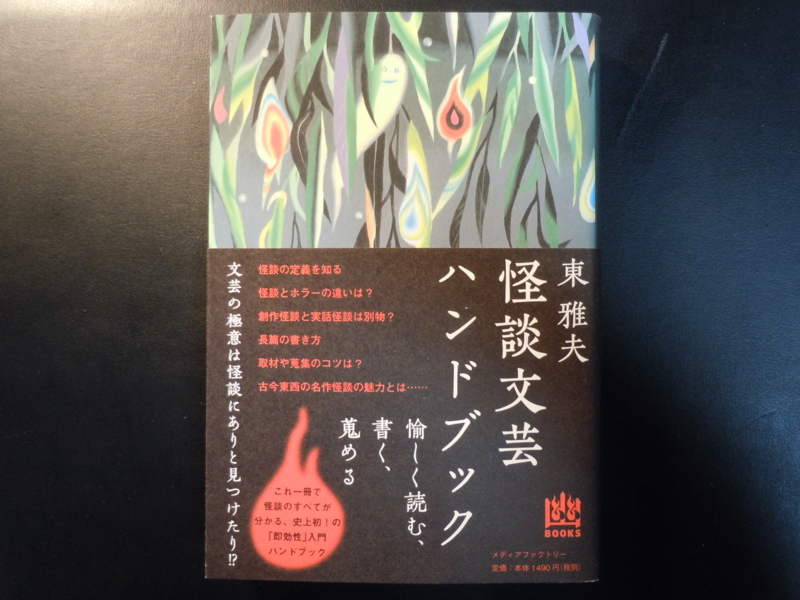

No.0651 文芸研究 『怪談文芸ハンドブック』 東雅夫著(メディアファクトリー)

2012.08.12

『怪談文芸ハンドブック』東雅夫著(メディアファクトリー)を読みました。

『遠野物語と怪談の時代』、『なぜ怪談は百年ごとに流行るのか』の著者による本格的な怪談入門書です。

「愉しく読む、書く、蒐める」というサブタイトルがついています。また帯には、以下のような言葉が並んでいます。

「怪談の定義を知る」「怪談とホラーの違いは?」「創作怪談と実話怪談は別物?」「長篇の書き方」「取材や蒐集のコツは?」「古今東西の名作会談の魅力とは・・・・・」

「これ一冊で怪談のすべてが分かる、史上初!の『即効性』入門ハンドブック」

「文芸の極意は怪談にありと見つけたり!?」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一部 怪談をめぐる七つのQ&A

Q1.怪談の定義とは?

Q2.怪談に特有の魅力とは?

Q3.ホラーと怪談の違いは?

Q4.なぜ今、ホラーではなく怪談なのか?

Q5.創作怪談と実話怪談

Q6.長い怪談と短い怪談

Q7.怪談の蒐集執筆のコツは?

第二部 怪談の歴史を知る

第一章:古代の文学と怪談と

第二章:欧米怪談文学史をたどる

第三章:日本における怪談文芸の系譜

最初に、著者は怪談の基本は「お化け話」であるとして、次のように怪談を定義します。

「お化け―すなわち幽霊や妖怪や怪物といった超自然の存在や、合理的な説明のつけられない不可思議な現象に遭遇したときに惹き起こされる、恐怖や驚愕、怪しみや不思議さを、文章や話芸を通じて、読み手(聞き手)にまざまざと体感せしめる物語が怪談である、というふうに規定してよいのではないかと思います」

怪談という広大なジャンルを整理・分類した人に、かの江戸川乱歩がいます。乱歩は探偵雑誌「宝石」に連載し、後に評論集『幻影城』に収録された「怪談入門」という優れたエッセイを残しています。この「怪談入門」の中で乱歩は、文芸ジャンルとしての怪談について、2種類の「怪談分類表」を示しています。

1つは、イギリスの作家であるドロシイ・セイヤーズによる分類であり、もう1つはそれをもとに乱歩自身が試みた分類です。以下の通りになっています。

「ドロシイ・セイヤーズによる怪談分類表」

A.マクロコスモス(超自然怪談)

1.幽霊、化け物(例、ヒチェンズ「魅入られたギルデア教授」)

2.魔術的恐怖

a.妖魔(例、ジェイコブズ「猿の手」)

b.吸血鬼 (例、ベンスン「アムオース夫人」)

c.フランケンシュタインもの(例、ビアス「モクソンの主人」)

d.憑きもの、怨霊(例、スチヴンスン「スローン・ジャネット」)

e.運命の恐怖(例、レ・ファニュ「緑茶」)

B.ミクロコスモス(人間そのものの恐怖)

1.疾病、狂気(例、マイケル・アーレン「アメリカから来た紳士」)

2.血みどろ、残虐(例、ストーカー The Squaw)

「江戸川乱歩による怪談分類表」

1.透明怪談(例、ウエルズ「透明人間」)

2.動物怪談(例、ブラックウッド「古き魔術」)

3.植物怪談(例、ホーソン「ラパッチニの娘」)

4.絵画彫刻の怪談(例、ベン・ヘクト「恋がたき」)

5.音の怪談(例、ラヴクラフト「エリヒ・ツァンの音楽」)

6.鏡と影の怪談(例、エーウェルス「プラーグの大学生」)

7.別世界怪談(例、ラヴクラフト「アウトサイダー」)

8.疾病、死、死体の怪談(例、ホワイトLukundoo、フォークナー「エミリーの薔薇」)

9.二重人格と分身の怪談(例、ポー「ウイリアム・ウイルソン」)

乱歩の「怪談分類表」には例としてラヴクラフトの作品が2つ出てきます。

H・P・ラヴクラフトは「20世紀最大の怪奇作家」とまで呼ばれたアメリカン・ホラー中興の祖です。彼は、「恐怖」についての有名な以下のような言葉を残しています。

「人間の感情の中で、何よりも古く、何よりも強烈なのは恐怖である。その中でも、最も古く、最も強烈なのが未知のものに対する恐怖である。これは殆どの心理学者が認める事実であろう」(植松靖夫訳)

このラヴクラフトの名言を受けて、著者は次のように述べています。

「そもそも、人はなぜ恐怖するのでしょうか。

それは自分という存在が脅かされ、損なわれること――肉体や精神に傷を負ったり、苦痛を与えられたり、自由を奪われたり、果ては死に至るような危険な事態に陥ることへの警戒・防衛本能であるといわれます。激越な恐怖を感ずることによって、人は本能的に、我が身に迫り来るリスクを回避しようとするわけです。

モダンホラーの帝王と異名をとるスティーヴン・キングは、恐怖小説やホラー映画は、誰もがいずれは直面することになる『死』へのリハーサルなのだという意味のことを、その著『死の舞踏』(1981)の中で述べていますが、これまた傾聴に値する言葉でしょう」

さて本書には、わたしが最近注目している「gentle ghost」という言葉が紹介されています。これについて、著者は次のように述べています。

「『gentle ghost』とは、生者に祟ったり、むやみに脅かしたりする怨霊の類とは異なり、絶ちがたい未練や執着のあまり現世に留まっている心優しい幽霊といった意味合いの言葉で、日本とならぶ幽霊譚の本場英国では、古くから『ジェントル・ゴースト・ストーリー』と呼ばれる一分野を成しています。私はこれに『優霊物語』という訳語を充ててみたことがありますが、あまり流行らなかったようです・・・・・」

このジェントル・ゴースト・ストーリーは、英米だけでなく、日本にも見られる文芸ジャンルです。古くは『雨月物語』の「浅茅が宿」から、近くは山田太一の『異人たちとの夏』や浅田次郎の『鉄道員(ぽっぽや)』『あやし うらめし あな かなし』まで。

浅田次郎といえば、『降霊会の夜』や、著者・東雅夫氏が解説を書いている荻原浩の『押入れのちよ』なども典型的なジェントル・ゴースト・ストーリーであると言えるでしょう。

このように、日本でもじつに多種多様な優霊物語の名作が書かれています。

また著者は、『剪燈新話』や『聊斎志異』をはじめとする中国の怪談文芸にも、このジャンルに属する恋愛怪談の名作が多いことを指摘しています。

「なぜ今、ホラーではなく怪談なのか?」という問いに対しては、どうでしょうか。著者は、「人間そのものの恐ろしさを描く」ことを主眼とするサイコ・ホラーが実は古くから存在していたとして、次のように述べています。

「ミステリーとホラーの両ジャンルから傍流扱いされていたサイコ・ホラーが、現代的なエンターテインメントの新分野として脚光を浴びるようになったのは戦後、ロバート・ブロックの長篇『サイコ』(1960)が、ヒッチコック監督による映画化で大きな反響を呼んだあたりからと考えてよいでしょう。やはりハリウッドで映画化されて日本でも大いに人口に膾炙したトマス・ハリスの『羊たちの沈黙』(1988)であるとか、あるいは先にも触れた貴志祐介の『黒い家』(1997)など、傑出したサイコ・ホラー作品は、しばしば超自然系ホラーを凌駕する絶大なポピュラリテイを獲得するに至りました。なぜでしょうか?

やはり最大の要因は、サイコ系ホラーに描かれる恐怖が、超自然系ホラーのそれよりも身近で分かりやすく、誰でも容易に怖さを実感できる点に求められると思います。

死んだ人間の怨霊がテレビのモニターを通り抜けて襲いかかってくるような恐怖と、変質者やストーカーに執拗につきまとわれたり、隣の住人や自分の恋人が実は凶暴な殺人鬼だったと判明する恐怖―現代人にとって、どちらがよりリアルに感じられるかは明白でしょう」

そして、著者は「現代の怪談」としてのサイコ・ホラーについて次のように述べます。

「超自然の恐怖を描くホラーや怪談文芸は、書き手にとって挑戦し甲斐のある分野であり、『文学の極意は怪談である』(佐藤春夫)と云われる所以でもあるわけですが、実際問題として、日々量産されるエンターテインメント作品の多くに、そうしたハイレベルな達成をコンスタントに求めることは難しいでしょう。映画やテレビドラマに先導される形で日本の読書界に定着したサイコ系ホラーが、身近な日常にひそむリアルな恐怖を追求するエンターテインメントとして、ミステリー読者をも巻き込んで幅広く読まれ、超自然ホラーを駆逐しかねない勢いで浸透していったのも無理からぬところでした」

本書の第二部は、怪談の歴史を知るというテーマです。古今東西の名作や名場面が紹介されており、怪談の歴史を俯瞰するには最適です。怪談愛好家はもちろん、これから怪談を書こうという人にも、本書は必携のガイドとなるでしょう。わたしは、本書を読んで、ますます怪談が読みたくなりました。

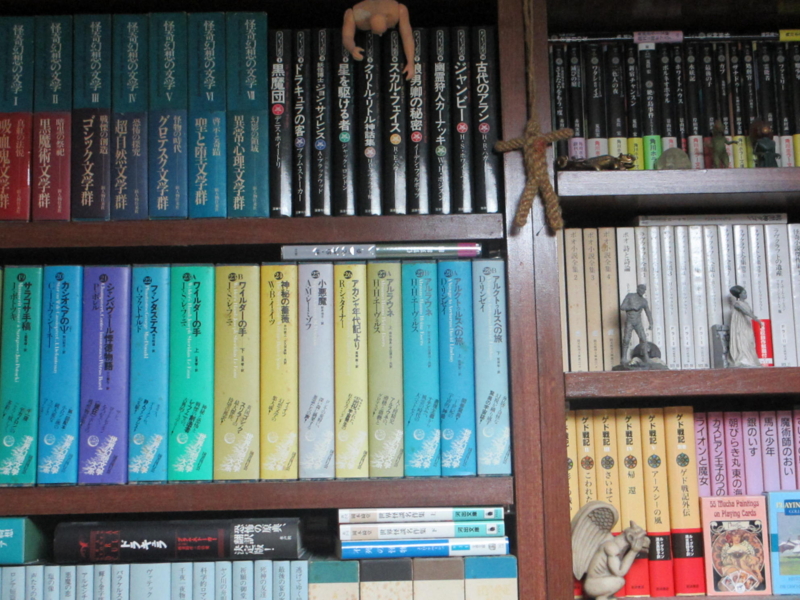

わが書斎の怪談文芸コーナー

わが書斎の怪談文芸コーナー