- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1932 小説・詩歌 『一人称単数』 村上春樹著(文藝春秋)

2020.08.23

75回目の「終戦の日」に、『一人称単数』村上春樹著(文藝春秋)を読みました。今や世界的にも有名な国民的作家である著者が一条真也の読書館『女のいない男たち』で紹介した本から6年ぶりに発表した短篇小説集です。8つの作品すべてに幻想小説の味わいがあり、わたしの好みでした。たくさんの音楽も登場するので、本書は音楽小説でもあります。わたしは音楽の作品名が出てくるたびに、YouTubeで演奏の動画を流しながら読書を愉しみました。

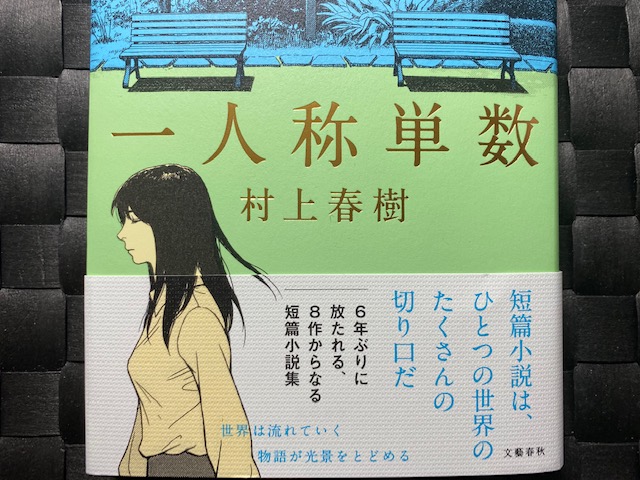

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、ベンチのある公園を女性が横切るイラストが描かれ、帯には「短篇小説は、ひとつの世界のたくさんの切り口だ。6年ぶりに放たれる、8作からなる短篇小説集」と書かれています。

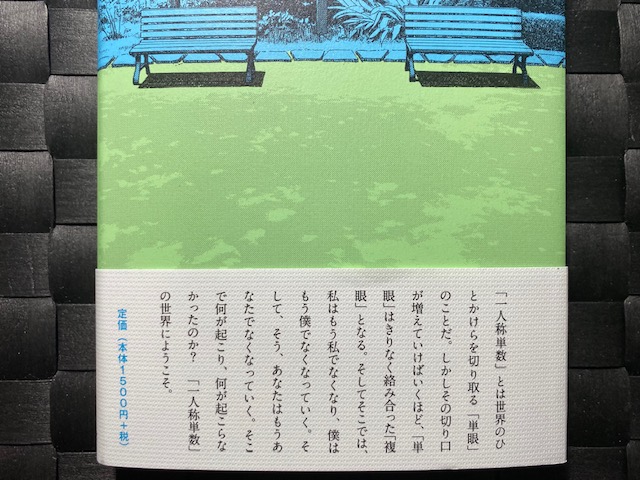

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には、「『一人称単数』とは世界のひとかけらを切り取る『単眼』のことだ。しかしその切り口が増えていけばいくほど、『単眼』はきりなく絡み合った『複眼』となる。そしてそこでは、私はもう私でなくなり、僕はもう僕でなくなっていく。そして、そう、あなたはもうあなたでなくなっていく。そこで何が起こり、何が起こらなかったのか 『一人称単数』の世界にようこそ」と書かれています。

本書には、「石のまくらに」「クリーム」「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」「『ヤクルト・スワローズ詩集』」「謝肉祭(Carnaval)」「品川猿の告白」「一人称単数」の8つの短篇小説が収録されていますが、最後の「一人称単数」のみが書き下ろしで、あとは「文學界」に随時発表された作品です。

最初の「石のまくら」には、主人公である大学2年生の男の子がアルバイト先で一緒に働いていた20代半ばの年上の女性とふとした成り行きで一夜を共にするエピソードから始まります。その後、二度と会うことはなかったのですが、彼女は短歌をつくっており、私家版の歌集まで出していました。彼女の歌のいくつかが「石のまくら」に登場しますが、これがじつにいい感じです。たとえば、「あなたと/わたしって遠いの/でしたっけ?/木星乗り継ぎ/でよかったかしら?」「今のとき/ときが今なら/この今を/ぬきさしならぬ/今とするしか」「また二度と/逢うことはないと/おもいつつ/逢えないわけは/ないともおもい」という歌など、すっかり気に入りました。

主人公は「彼女のつくる短歌のほとんどは、男女の愛と、そして人の死に関するものだった。まるで愛と死が、互いとの分離・分断を断固として拒むものたちであることを示すかのように」と思います。愛と死の歌が多いというのは『万葉集』の相聞歌や挽歌から続いている伝統ともいえますが、亡き人を追悼する挽歌というよりも、彼女の「死」の歌は自身の死に関わるものでした。たとえば、「石のまくら」のタイトルの由来となった2つの短歌がそうです。「石のまくら/に耳をあてて/聞こえるは/流される血の/音のなさ、なさ」、そして「たち切るも/たち切られるも/石のまくら/うなじつければ/ほら、塵となる」というものです。

「石のまくら」を詠った2首は斬首のイメージがありますが、彼女は、「やまかぜに/首刎ねられて/ことばなく/あじさいの根もとに/六月の水」「午後をとおし/この降りしきる/雨にまぎれ/名もなき斧が/たそがれを斬首」といった、そのものズバリの歌もあります。石の上での斬首というのは、一条真也の読書館『呪われた部分』で紹介したジョルジュ・バタイユの著書で詳しく言及されているアステカ族の供儀を連想させます。二度と会うことのなかった彼女のことを思うとき、主人公は「もう彼女は生きていないかもしれない」と考えます。「彼女はどこかの地点で自らの命を絶ってしまったのではないかという気がしてならないのだ。詠まれた歌の多くを追い求めていたからだ。それもなぜか刃物で首を刎ねられることを、それが彼女にとっての死のあり方だったのかもしれない」と考えるのでした。

彼女の詠んだ歌から「死」の匂いを感じ、「もう彼女は生きていないかもしれない」と考えることは自然であると思います。詩歌でも小説でも、自死する人間の作品にはやはりその兆候があることが多いからです。小説ならば、本書に収録された「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」に登場する芥川龍之介の『歯車』とか、三島由紀夫が自決する朝に入稿した『豊饒の海』などがその代表かもしれません。「石のまくら」は、死の香りが漂う短歌を詠んでいた女性と一夜を共にしたというだけの話なのですが、なんとも奇妙な味わいがあります。彼女が主人公に語った「人を好きになるというのはね、医療保険のきかない精神の病にかかったみたいなものなの」というセリフは、いかにも著者らしいなと思いました。

「クリーム」は、主人公が18歳のときに経験した奇妙な出来事を回想する話です。高校を卒業して浪人生活を送っていた彼は、かつて同じピアノ教室に通っていた女の子からピアノ演奏会の招待状を受け取ります。彼は花束を買って、バスに乗り、神戸の山の上にある会場を訪れるのですが、会場とされている場所は無人の建物でした。招待状に書かれた日時も場所も違っていません。彼は途方に暮れて、近くの公園のベンチに座ります。この約束の場所に訪れたら、相手がいなかったというパターンは、「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」でも繰り返されます。わたしにも経験がありますが、これはとても不安になります。まるで時間と空間が歪んだかのような、さらには「自分は本当にこの世に存在しているのか」と疑問を抱くような実存的不安です。多くの村上作品にも見られるこの実存的不安を描くのが著者は抜群にうまいですね。

「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」は、著者が大学生の時に書いた架空のレコードの批評から話が始まります。それは、1955年に34歳で死んだ伝説的ジャズミュージシャンのチャーリー・パーカーが、じつは生き延びていて、1963年に再びアルトサックスを手に取り、「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」というアルバムを収録したというものでした。もちろん、こんなレコードはどこにも存在しないのですが、社会に出た後、著者がニューヨーク市内の中古レコード店でこのアルバムを見つけてしまうのです。ここから先はチャーリー・パーカーの幽霊らしき存在が現れて、著者ひとりのために幻のアルバムに収録された「コルコヴァド」を演奏してくれたりして、バリバリの幻想小説となっていきます。この作品には、「あなたにはそれが信じられるだろうか? 信じたほうがいい。それはなにしろ実際に起きたことなのだから」という言葉が2回登場しますが、これは良いフレーズだと思いました。都市伝説を語った後に使われる「信じるも信じないも、あなた次第です」などより、ずっといい!

ザ・ビートルズの実在のアルバムを題名にした「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」の冒頭は、本書の中でも特に素晴らしいです。

「歳をとって奇妙に感じるのは、自分が歳をとったということではない。かつては少年であった自分が、いつの間にか老齢といわれる年代になってしまったことではない。驚かされるのはむしろ、自分と同年代であった人々が、もうすっかり老人になってしまっている……とりわけ、僕の周りにいた美しく溌溂とした女の子たちが、今ではおそらく孫の二、三人もいるであろう年齢になっているという事実だ。そのことを考えると、ずいぶん不思議な気がするし、ときとして悲しい気持ちにもなる。自分自身が歳をとったことについて、悲しい気持ちになるようなことはまずないのだけれど」

これは「歳をとる」ということの違和感や奇妙さを的確に文章化していると思いました。これほど「老い」を見事に表現している文章を他に知りません。

この作品の中で、主人公の男子高校生は名曲「All My Loving」が収められた「ウィズ・ザ・ビートルズ」の英国オリジナル盤をとても大事そうに抱えて古い校舎の長く薄暗い廊下を早足で歩く1人の美しい少女とすれ違います。彼はそのとき彼女に強く心を惹かれ、以下のような経験をします。

「心臓が堅く素速く脈打ち、うまく呼吸ができなくなり、プールの底まで沈んだときのようにまわりの音がすっと遠のき、耳の奥で小さく鳴っている鈴の音だけが聞こえた。誰かが僕に急いで、重要な意味を持つ何かを知らせようとしているみたいに。でもすべては十秒か十五秒か、そんな短い時間の出来事だった。それは唐突に持ち上がり、気がついてときには既に終了していた。そしてそこにあったはずの大事なメッセージは、すべての夢の核心と同じく、迷路の中に見失われていた。人生における大事な出来事がおおかたそうであるように」

「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」の主人公は、LPを抱えていた美しい少女と、その後会うことはありませんでした。著者は、「彼女はまだ、一九六四年のあの薄暗い高校の廊下を、スカートの裾を翻しながら歩き続けているのだろうか? 今でも十六歳のまま、ジョンとポールとジョージとリンゴの、ハーフシャドウの写真をあしらった素敵なジャケットを、しっかり大事に抱きしめたまま」と書いています。その少女には二度と会うことのなかった彼には恋人ができました。パーシー・フェイス楽団の奏でる「夏の日の恋」を彼女の家の応接間で流しながら、彼らはキスをし、不器用に体に触れ合います。この「夏の日の恋」は、アメリカ映画「避暑地の出来事」のテーマ音楽をアレンジしたものです。著者が6年前に刊行した『女のいない男たち』に収められた短編小説「女のいない男たち」にも登場します。やはりラブシーンのBGMであり、著者の小説では性欲を高める効果がある音楽として使われることが多いようです。

「女のいない男たち」では、著者は「夏の日の恋」を「エレベーター音楽」と表現しました。「よくエレベーターの中で流れているような音楽――つまりパーシー・フェイスだとか、マントヴァ―ニだとか、レイモンド・ルフェーベルだとか、フランク・チャックスフィールドだとか、フランシス・レイだとか、101ストリングスだとか、ポール・モーリアだとか、ビリー・ヴォ―ンだとかその手の音楽だ」そうです。「流麗きわまりない弦楽器群、心地よく浮かび上がる木管楽器、ミュートをつけた金管楽器、心を優しく撫でるハープの響き。絶対に崩されることのないチャーミングなメロディー、砂糖菓子のように口当たりの良いハーモニー、ほどよくエコーをきかせた録音」とも書いていますが、エレベーター音楽は天国へと向かう死出の旅路の曲のようにも思えます。「夏の日の恋」を聴きながら愛し合った彼女もは、その後、彼とは別れ、勤め先の同僚男性と結婚して2人の子どもを得ましたが、謎の自死を遂げたのでした。

「ヤクルト・スワローズ詩集」は、1982年に著者が自費出版で500部刷った幻の「ヤクルトスワローズ詩集」を題材に、自身の人生観を重ねながらスワローズ愛を告白する短編です。なぜ、著者がスワローズの前身であるサンケイ・アトムズを応援するようになったかというと、熱烈な阪神ファンだった父親への反発もあったのでしょうが、もっと重要な理由がありました。著者は「一九七八年の初優勝の年、僕は千駄ヶ谷に住んでいて、十分も歩けば神宮球場に行けた。だから暇さえあれば試合を見に行った。その年、ヤクルト・諏訪ロースは(その頃にはもうヤクルト・スワローズというチーム名に変わっていたわけだけど)球団創設二十九年目にして初めてリーグ優勝を遂げ、余勢を駆って日本シリーズまで制覇してしまった。まさに奇跡的な年だった」と書いています。

続けて、著者は「そしてその年、僕はやはり二十九歳にして初めて小説らしきものを書き上げた。『風の歌を聴け』という作品で、それは『群像』の新人賞をとり、僕はそのときからとりあえず小説家と呼ばれるようになった。もちろんただの偶然の一致に過ぎないけれど、それでも僕としては、そういうところにささやかな縁のようなものを感じないわけにはいかなかった」と書いています。これは、一条真也の読書館『シンクロニシティ』で紹介した本の中に詳しく書かれている「奇妙な偶然の一致」そのものです。シンクロニシティを、心理学者カール・ユングは「宇宙からのミッション」ととらえ、作家コリン・ウィルソンは「物事が順調に行っているサイン」ととらえましたが、わたしは「縁の証」であると考えています。そう、著者とヤクルト・スワローズには「縁」があったのでしょう。たぶん。

「謝肉祭(Carnaval)」は、著者とおぼしき主人公がクラシックのコンサートで知り合いになった醜い人妻と、シューマンの「謝肉祭」をひたすら聴くという話です。彼らは多くのコンサートを一緒に訪れ、膨大な数のCDを聴きます。それについて意見を交換し、それを記録しました。42枚ものディスクを聴いた時点で、彼女のベストワンはアルトゥーロ・ベネディティッティ・ミケランジェロの演奏(エンジェル盤)で、主人公のベストワンはアルトゥ―ル・ルビンシュタインの演奏(RCA盤)でした。その後、その不美人の人妻はあることでTVニュースに登場するのですが、一緒に映った彼女の夫が尋常でないほどの美形であったことに主人公は驚くのでした。

最後に登場する、主人公が醜いとまではいえないまでも容姿がぱっとしない女の子とデートし、内面に惹かれるものがあったので、もう一度会おうとしたのですが、どうしても会えなかったエピソードがリアルで切なかったです。この2人の女性との出会いと別れを、著者は最後にこうまとめます。

「それらは僕の些細な人生の中で起こった、一対のささやかな出来事に過ぎない。今となってみれば、ちょっとした寄り道のようなエピソードだ。もしそんなことが起こらなかったとしても、僕の人生は今ここにあるものとたぶんほとんど変わりなかっただろう。しかしそれらの記憶はあるとき、おそらくは遠い長い通路を抜けて、僕のもとを訪れる。そして僕の心を不思議なほどの強さで揺さぶることになる。森の木の葉を巻き上げ、薄の野原を一様にひれ伏せさせ、家々の扉を激しく叩いてまわる、秋の終わりの夜の風のように」

「品川猿の告白」は、群馬県の温泉宿で働く人間の言葉をしゃべる猿が登場する完全なファンタジー作品です。主人公は、温泉に入った後、部屋で猿とビールを飲みます。そこで猿は身の上話を始めるのですが、「猿の雌では心がときめかない。人間の女性にしか恋ができない」と告白し、さらには「恋した女性の名前を盗む」という仰天発言が飛び出します。名前を盗む方法は、その女性のIDとなるもの、たとえば免許証に書かれた名前をじっと凝視し、脳にインプットするというのです。名前を盗まれた女性は、自分の名前を思い出せなくなるのですが、これは非常に新鮮というか、初めて接する恋愛の在り方であると思いました。まあ、羊男の猿バージョンという印象もありますが、物語のオチも含めて、著者の書いた短篇小説の中でも最も幻想的な作品だと思いました。

最後の「一人称単数」も、これまた奇妙な話です。これまた著者とおぼしき主人公の作家が、ポール・スミスのダーク・ブルーのスーツを着て、エルメネジルド・ゼニアのペイズリー柄のネクタイを締め、満月の夜に散歩に出かけ、ビルの地下にあるバーに入ります。バーのカウンターに座った主人公は、ウオッカギムレットを注文し、読みかけのミステリー小説を広げて、1人で飲んでいました。すると、見ず知らずの女がやってきて「洒落たかっこうをして、1人でバーのカウンターに座って、ギムレットを飲みながら、寡黙に読書に耽っていることが愉しいか?」と因縁をつけます。主人公は困惑しますが、しばらく会話をした最後に、女は自分は主人公の友人の友人であると告白します。

そして、彼女は「あなたのその親しいお友だちは、というかかつて親しかったお友だちは、今ではあなたのことをとても不愉快に思っているし、私も彼女と同じくらいあなたのことを不愉快に思っている。思い当たることはあるはずよ。よくよく考えてごらんなさい。3年前に、どこかの水辺であったことを。そこでご自分がどんなひどいことを、おぞましいことをなさったかを。恥を知りなさい」と言い放つのでした。主人公はもう限界と悟り、読み終えるまであと数ページを残した本を手に取り、手早く現金で勘定を払って店を出ました。彼女の言ったことは、彼には身に覚えのないことでした。彼女は「思い当たることはあるはずよ」と言いましたが、本当に思い当たることがなかったのです。こんな恐ろしいことがあるでしょうか。これもまた、一種の実存的不安を呼び起こす恐怖です。

こんな感じで本書に収められた8つの短編小説はいずれも奇妙な味わいを持った幻想小説であり、人間の内面を覗き込むような感覚にとらわれました。そして、最後の「謝肉祭(Carnaval)」「品川猿の告白」「一人称単数」の3編は、一条真也の読書館『MISSING 失われているもの』で紹介した村上龍氏の小説を連想させました。もともと、わたしは『MISSING 失われているもの』を読んだとき、著者名を知らされずに「これは村上春樹の新作ですよ」と言われても信じてしまうほど、村上春樹っぽい作品だと思いました。よく「春樹は内を向き、龍は外を向く」などと言われますが、この作品は徹底的に人間の内面に向かっていたからです。そして、今回の村上春樹氏の『一人称単数』は『MISSING 失われているもの』に似ています。

「謝肉祭(Carnaval)」で見つからなくなってしまう女の子の連絡先も、品川猿が盗む女性の名前も「失われているもの」であり、さらには品川猿は『MISSING 失われているもの』に登場する人語を話す猫にも通じます。そして、「一人称単数」では、主人公の記憶や人生までも「失われているもの」になりつつある……ヒッピー文化の影響を強く受けた作家として、村上春樹氏と著者は共に時代を代表する作家と目され、「W村上」などと呼ばれてきましたが、ここにきて2人の作風が似てきたことには何か深い意味があるのでしょうか?