- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.10.13

『人は死にぎわに、何を見るのか』リサ・スマート著、プレシ南日子訳(徳間書店)を読みました。「臨終の言葉でわかった死の過程と死後の世界」というサブタイトルがついています。「死の過程と死後の世界」については内容的に類書と変わりませんが、「臨終の言葉」を多角的に分析しているところは興味深かったです。本書が初めての著作となる著者は、米国ジョージア州アセンズ在住の言語学者、教育者、詩人です。人が死の直前に残す言葉や、遺族とのやりとりを記録し、研究対象とする「Final Word Project」を主催しています。同じく臨死体験を研究するレイモンド・ムーディとも協力し、大学や研究会、また療養所等で講演活動も行っているそうです。

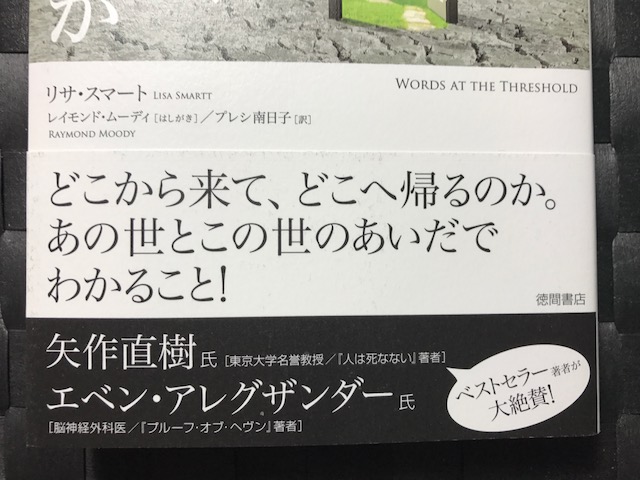

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「どこから来て、どこへ帰るのか。あの世とこの世のあいだでわかること!」「矢作直樹氏[東京大学名誉教授/『人は死なない』著者]」「エベン・アレグザンダー氏[脳神経外科医/『プルーフ・オブ・ヘヴン』著者]」「ベストセラー著者が大絶賛!」と書かれています。

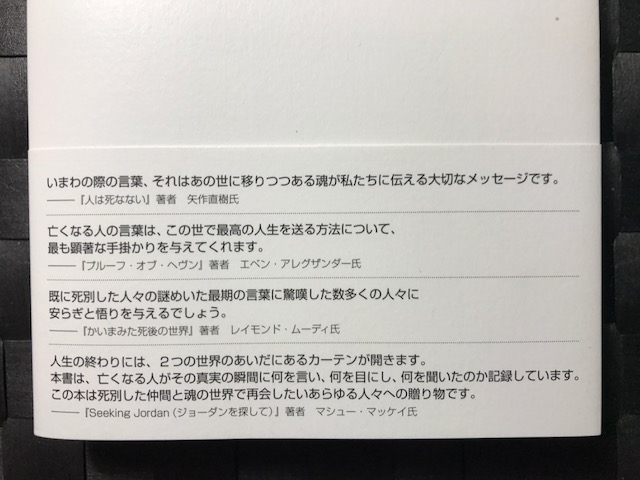

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のような推薦文が寄せられています。

「いまわの際の言葉、それはあの世に移りつつある魂が私たちに伝える大切なメッセージです」――『人は死なない』著者 矢作直樹氏

「亡くなる人の言葉は、この世で最高の人生を送る方法について、最も顕著な手掛かりを与えてくれます」――『プルーフ・オブ・ヘヴン』著者 エベン・アレグザンダー氏

「既に死別した人々の謎めいた最期の言葉に驚嘆した数多くの人々に安らぎと悟りを与えるでしょう」――『かいまみた死後の世界』著者 レイモンド・ムーディ氏

「人生の終わりには、2つの世界のあいだにあるカーテンが開きます。本書は、亡くなる人がその真実の瞬間に何を言い、何を目にし、何を聞いたのか記録しています。この本は死別した仲間と魂の世界で再会したいあらゆる人々への贈り物です」――『Seeking Jordan(ジョーダンを探して)』著者 マシュー・マッケイ氏

さらに、カバー前そでには以下のように書かれています。

◎あの世とこの世を行き来する過程

◎カギを握るデフォルト・モード・ネットワーク

◎死にぎわの覚醒、サンセット・デイ

◎見送る人はどうすべきか

アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「死を前にして、人は何を見て、何を感じるのか? 著者リサ・スマートは、父親を亡くした際に、極めて合理主義者で迷信など信じなかった父が、死の数日前から『天使と話をした』と言い始めることに衝撃を受けた。言語学者である著者は、人がいまわの際に発する語彙の豊富さに興味を引かれ、研究を開始。あの世へのつきない興味、大切な人を見送る人の在り方、死の淵に立った人の言葉にある法則性。1500人以上のいまわの際の言葉の研究をまとめた意欲作。ベストセラー『人は死なない』の東京大学名誉教授・矢作直樹氏や、『プルーフ・オブ・ヘブン』のエベン・アレグザンダー氏が絶賛する話題の書です!」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

プロローグ○最期の会話が伝えること

第1章○最期の言葉の神聖なる道をたどる

第2章○死に近づくと、言葉が変化する

第3章○人は死ぬ前に大きな出来事の告知をする

第4章○大切な人に残す言葉

第5章○最期の日々に見られる力のこもった言葉

第6章○いまわの際の不可解な言葉を理解する

第7章○いまわの際の幻影とお迎え現象

第8章○言葉にならない最初の言葉と最期の言葉

第9章○死後も続くコミュニケーション

終章○聞くことが癒やしとなる

「はしがき」レイモンド・ムーディー

「謝辞」

プロローグ「最期の会話が伝えること」で、本書の内容について、著者は以下のように述べています。

「本書は、人生の終わりに人々が口にする、驚くべき言葉の数々を調査したものです。私は4年間にわたり、医療関係者や故人の家族、友人が厚意で教えてくださった体験談を集めました。ファイナル・ワーズ・プロジェクトおよびそのウェブサイト、フェイスブック、Eメールを通してデータを集めると同時に、直接または電話でインタビューも行い、1500件を超える最期の言葉を収集しました。1語だけの場合もあれば、完ぺきな文の場合もあり、その言葉が発せられた時期も、亡くなる数時間前から数週間前までさまざまです」

また、言語学や心理学、緩和ケア、神経科学の専門家にも取材し、末期疾患および認知過程や精神的プロセスについて、幅広い知識を得ることができたとして、著者は「ファイナル・ワーズ・プロジェクトで集めた言葉には、私自身が最期に立ち会い直接耳にしたものから、故人の家族や友人が書き起こし、説明してくれたもの、各分野の専門家が観察したものまで含まれています」と述べます。

こうして集めた言葉やエピソードを言語学的特徴やテーマごとに体系化したところ、いくつかのパターンがあることがわかったそうです。そのパターンの多くは、インタビューした医療関係者や専門家たちの見解とも一致しているとして、著者は「どのようなパターンが発見されたのか、私は家族や友人、ホスピスで働く人々にも伝えました。最期を迎える人々との交流に役立つ手段や知識が得られるかもしれないからです。もっとも、私の専門は医療ではなく言語学なので、死とその過程に関するこの研究も、言葉の側面からアプローチしています」と述べています。

本書の帯の表裏、アマゾンの「内容紹介」でも繰り返し紹介されているように、本書は一条真也の読書館『人は死なない』、『プルーフ・オブ・ヘヴン』で紹介した本と同ジャンルの著作といえますが、その大先達として、アメリカの心理学者レイモンド・ムーディーの大ベストセラー『かいまみた死後の世界』の存在がありました。同書について、著者は「1975年に出版された著書『かいまみた死後の世界』は、死およびその過程に関する議論を一変させたといっても過言ではないでしょう」と述べています。

続けて、著者は「その後、ムーディは何百万部もの本を売り上げ、数え切れないほど講演を行ってきました。ところが私の目の前にいる人物は、気取ったところのない紳士で、テニスシューズを履き、ダイエットコークをすすりながら、死と悲しみ、死後の世界に関する40年にわたる研究で得た知識を私たちに授けてくれたのです」とも述べています。こうして、本書『人は死にぎわに、何を見るのか』では、数年間にわたるレイモンド・ムーディとの共同研究およびファイナル・ワーズ・プロジェクトを通じて発見した事柄が紹介されるのでした。

ムーディーの『かいまみた死後の世界』は、いわゆる「臨死体験」についての本でしたが、著者は「臨死の共通点の発見」として、以下のように述べています。

「故人の友人や遺族、医療関係者、研究者へのインタビューでわかったのは、病院や自宅、ホスピスにおいて、最期を迎える人々はその存在の状態が変化すること、そして、彼らの言葉はこうした新しい状態をのぞき見られる窓の役割をしているらしいということです。また、死に瀕して、比喩的でナンセンスな言葉を口にするようになったり、天使を見たり、別の次元の話をしたりするようになったのは父だけではないこともわかりました」

第1章「最期の言葉の神聖なる道をたどる」では、「謎を書きとめる」として、著者は以下のように述べています。

「アップル社の共同設立者スティーヴ・ジョブズは『オー、ワオ! オー、ワオ! オー、ワオ!』と驚きに満ちた感嘆の声を上げて旅立ったといいます。これには、いまわの際の言葉に込められた力強さがよく表れています。ひらめきの才能に恵まれたイノベーターらしい言葉といえるでしょう。ジョブズ同様、著名な発明家トーマス・エジソンは、死にぎわに昏睡状態から覚醒すると目を見開き、上を向いてこう言ったといいます。『あちらはなんて美しいんだ!』。このエジソンの言葉は、この世とあの世のあいだの境界線から向こう側を見た人々が語る言葉の典型です。そのほか、カール・マルクスが残した『行け。出て行くんだ! 最期の言葉など、言い残したことのある愚か者が口にするものだ』や、エミリー・ディキンソンの『もう家に入らなきゃ。霧が出てきたから』など、多くの言葉が記録されています」

また、「愛する人が今まさに旅立とうとしていたら」として、著者は「愛する人の臨終に立ち会うときには、耳にした言葉を書きとめるようお勧めします」と言います。たとえ意味をなさないように思える言葉でも、怖がったり、判断を加えたりせず、すべて聞いたまま記録するといいそうです。著者は述べます。

「言葉を書きとめ、本書の続きを読めば、あなたが耳にした愛する人の言葉がどう変化したかわかるでしょう。最初は怖いと思ったり、戸惑ったりするかもしれませんが、こうした言葉はやがて慰めとなり、意味も理解できるようになるはずです。最期の言葉に耳を傾け、書きとめるうちに、大切な宝物に気付くことがよくあります。書きとめる過程で愛する人とより強くつながり、神も身近に感じられるようになるのです。多くの場合、亡くなる人々が口にする言葉は、一見意味をなさないように思えます。ところが、数カ月あるいは数年後に、こうした言葉に込められた予言を理解するヒントや疑問への答えが見つかることもあるのです」

さらに、著者は「臨終の床の愛する人が反応せず、何も言わなくても、あなたの言葉は聞こえていると考えて、どれだけ深く相手を愛しているか伝えましょう」と述べま。人間が死ぬとき、最期まで機能し続ける感覚は聴覚であるというのです。著者は、たとえ亡くなる人と同じ部屋にいなくても、とりわけ愛する人について話すときは、たくさんの称賛と感謝の気持ちを込めて話すことを薦め、「相手に喜びと安らぎをもたらす言葉を選ぶこと」を付け加えています。

最期まで機能し続ける感覚は聴覚であると著者は述べますが、これにはわたしも同感です。さらに、わたしは聴覚と臭覚は死後も機能するという話を台湾仏教の高僧から聞きました。ゆえに、お経の声や香の香りは死者に届いているというのです。台湾の病院で患者が亡くなると、死後8時間は遺体を動かさずに読経し続けなければなりません。

そして、「悲しみを癒す」として、著者は以下のように述べるのでした。

「最期の言葉に耳を傾け、敬意を持って受けとめてあげると、愛する人はより安らかに旅立つことができます。一方、言葉を書きとめることであなた自身の心も癒やされ、愛する人を亡くした喪失感から立ち直りやすくなるはずです。こうして書きとめた言葉を日記にまとめましょう。意味をなさない言葉も意味のある言葉と同じくらい重要だということを忘れてはいけません。何度も口にする比喩や象徴、矛盾した言いまわしにも注目しましょう。特定の色や形が繰り返し登場しませんか? あなたには見えない人や場所の話をしますか? 最初は意味がよくわからないかもしれませんが、耳にした言葉を書きとめているうちに、その関係がわかり、安らぎや癒やしが得られるはずです」

第2章「死に近づくと、言葉が変化する」では、冒頭で著書は「言葉では言い表せないこと」として、以下のように読者に問いかけます。

「友人に椅子の形状を説明するのは簡単ですよね?

では、恋しているときの気持ちはどうでしょう?

チョコレートを食べたことのない人に、その味を簡単に説明できますか?

では、スピリチュアルな経験を1度もしたことのない人に、深遠なるスピリチュアルな瞬間をどう説明しますか?」

概念の中にはほかの概念よりも説明しにくいものがあるとして、著者は述べます。

「大半の人は、椅子の説明をするのは比較的容易だと思うでしょう。たとえば『脚が4本あって、オークでできていて、背もたれは固く、座面のクッションは青いビロードで覆われている』などと理解可能な言葉を文字通りの意味で使えばいいからです。この場合、あなたと相手の現実認識は、大部分が共通しています。

言葉は、かなりストレートに文字通りの意味を表しているケースから象徴的な表現、意味不明な表現までさまざまです。人間はたいていストレートな表現か比喩的表現を使って対話していますが、ときどき理解不能あるいは『ナンセンス』な発言も見られます。ストレートな表現ではどうしても言い表せない場合、象徴的表現やナンセンスな表現がしばしば使われるのです」

「死の経験を描写する方法」として、レイモンド・ムーディの「明瞭な次元からより理解しにくい次元へと意識がシフトすると、ナンセンスを生みだす。もはや文字通りの解釈は成り立たない。現在の次元から次の次元へシフトする際、意識はナンセンスなことを語らずにはいられなくなるのだ」という言葉が紹介されています。ムーディがいう「ナンセンス」とは、聞き手にとって文字通りの意味をなさない言葉のことです。

その一方でムーディは、その言語を話さず、どのように話したり記述したりするのか知らない人にとっては、ほとんどの言語が理解不能な「ナンセンス」であるとも言っています。たとえば中国語を話さない人にとって、中国語はナンセンスだといいます。最期の日々に聞かれる言語も、その言語がどのように変化していくか学べば、次第に意味がわかるようになり、ナンセンスには聞こえなくなるというのです。

「旅のクライマックスで人生を振り返る」として、著者は述べます。

「人生を回顧したときの様子を説明する際は、比喩的な表現が頻繁に使われます。実際、臨死体験者は『死後』に行われるという人生を回顧するプロセスについて、何かにたとえたり、象徴的な表現を用いたりせずに語ることはできないと言います。私が聞いた比喩的な表現は、『映画を観ているようでした』というものから『なだらかな丘がいくつも連なっていて、丘の上に目印になる棒が立っているのですが、それぞれの棒が私の人生の節目を表していました。そして、1つひとつの出来事がよみがえってきたのです』『まるでシャボン玉のように球体がいくつも浮かんでいて、私の人生のイメージを映しだしているようでした』というものまで、実にさまざまです」

臨死体験自体、よく物語あるいは旅として描写され、次のような特徴が共通して見られます。上に向かう、臨終の床の様子を見下ろす、トンネルを通る、他界した友人や家族、スピリチュアルな存在と出会う、旅の終わりに人生を回顧する、あるいは人生を回顧しながら旅する、そして、体に「戻ってくる」として、著者は以下のように述べます。

「こうした特別な経験を語る言葉を詳しく見ていくと、文字通りの言葉からたとえや矛盾、ナンセンスに富んだ言葉へと変化していることがはっきりわかります。また、臨死体験の説明には、亡くなる人々の言葉にも共通する重大な特徴が見られます。私たちが耳にする象徴的表現や矛盾に満ちた旅の話は、まるで五感で感知して文字通り解釈できる3次元の世界の法則はもはや通用しない、存在の別の状態あるいは別の次元へ、またはそうした場所を通って、旅できる可能性を示唆しているのです」

おそらく臨死体験は筆舌に尽くしがたい体験であると思われますが、「筆舌に尽くしがたいものも比喩を使えば病者できる」として、言語学者であり詩人でもある著者は、「比喩は、現実を変化させ、あの世との橋渡しをする言葉の力を反映しています。何か類似のものにたとえることで、通常の世界を離れ、より柔軟に世界を認識できるようにするのです。特定の『言語の持つ特殊効果』を使わずに臨死体験を表現することはできないため、臨死体験の描写にはよく比喩が見られるとムーディは指摘しています」と述べます。

また、「しばしば矛盾に満ちた臨死体験者の言葉」として、著者は述べています。

「通常の言語では、順を追って連続的に物事を語りますが、臨死体験の描写には空間的、時間的つながりが欠けていることも少なくありません。臨死体験は非連続的であるため、前述のとおり比喩的な表現ばかりではなく、矛盾した表現に頼らなければ描写できないのです。私が取材した人のほとんどは、過去と現在と未来が同時に存在していたと言いました。また、自分の経験を言葉でとらえようとすればするほど混乱し、一貫した説明ができなくなると感じる人もたくさんいました。どうやら私たちの体と言語は、ひとつの連続的な物語に沿って経験と思考を整理するようにできているようです。ところが、生きている私たちの体を超えたところには、直線的ではなく物語も成り立たない、より広大な現実が存在しています」

「テレパシーのような死後の言語」として、著者は『プルーフ・オブ・ヘヴン 脳神経外科医が見た死後の世界』を著した脳神経外科医エベン・アレグザンダーの「あの世でのコミュニケーションは矛盾に富んでいるだけでなく、『言語を介さない』」という言葉を紹介し、「臨死体験者によると、あの世には一連の流れをなす時間も固定された空間も私たちが知っているような発話を介した言語も存在しないようです。私が取材した人々は口をそろえて、臨死体験中のコミュニケーションはテレパシーのようだったと言っています」と述べています。

第3章「人は死ぬ前に大きな出来事の告知をする」では、「比喩と夢」として、著者は以下のように述べています。

「夢研究の権威ロバート・J・ホスは、いまわの際に口にする比喩と夢の生理的メカニズムおよび機能の関係に着目しました。ホスの説明によると、夢を見ているあいだ『論理的思考』および言語中枢は活動しないそうです。夢で見る映像には、覚醒時と同じアイデンティティや合理的意味がありません。死に瀕しているときにも同じことが当てはまるでしょう。夢を見ているときは、脳の一部が非常に活発に活動して、記憶を活用しながら人生における問題や課題を解決したり、その意味を理解したりしようとします。このことから、目の前の現実に圧倒され、その意味を必死に理解しようとしているとき、人々が人生の比喩を活用する理由が説明できるかもしれません」

シャーマニズムや神秘主義は、伝統的にこれとはやや異なる見解を示しているとして、著者は以下のように述べます。

「夢の世界は『あの世』または別の次元と交わる場所であるととらえているのです。夢研究の権威であり、シャーマニズムを研究しているカウンセラーのシャノン・ウィリスは私の取材に応え、夢にはいろいろな種類があるのだと説明してくれました。その中には、人生の出来事の意味を理解する助けになり、自分自身や未来に対する感覚を変えるのに役立つイメージを提供する夢もあります。また、多くのシャーマニズムや神秘主義の伝統において、夢は祖先の領域との接点と見なされているとウィリスは言います。オーストラリアと南太平洋の先住民、アフリカの部族コミュニティ、南北アメリカ大陸の先住民は、夢を死者の魂との交流を保つための主な手段と見なしてきました。これは中国やインド、エジプト、ギリシャの古代文明にも当てはまります。夢を見ているあいだ人々は別の領域を旅し、大切な情報や知識を手に入れるのです」

第4章「大切な人に残す言葉」では、冒頭で「新たな門出について語る旅の比喩」として、著者は以下のように述べます。

「死に瀕した人々は、印象的な比喩を口にします。こうした比喩は彼らにとって大きな意味のあるものなので、相手に話を合わせましょう。そうすれば心安らぐ会話ができるはずです。たとえば『戦い』ではなく『旅』にたとえて死を語れば、死のプロセスは敗北ではなく、探検や発見と位置づけることができるでしょう。

亡くなる人の話において、旅の比喩は最も中心的なテーマです。よく耳にするのは、間もなく目的地に到着するという話ですが、なかには次の旅の話をする人もいます。また、交通機関や乗り物を表す言葉も頻繁に登場します」

また、「旅の比喩は万国共通」として、著者は「死を旅にたとえる比喩は、その人の人柄や生き方に深く根付いています。これは個人だけでなく、人類全般に当てはまるようです。旅の比喩は世界各地のさまざまな言語や文化に見られます」と述べています。

アフリカーンス語では「ヤギの放牧場に行く」、オランダ語では「パイプから出る」、ドイツ語では「永遠なる狩猟場へ行く」、ヘブライ語では「後の世界へと降りていく」、ハンガリー語では「永遠なる狩猟場へと出発する」、アイルランド語では「真実の道を行く」、スペイン語では「旅に出る」「より良い人生へと移る」または「あおむけになる場所(墓場)に引っ越す」、ポルトガル語では「上の階に行く」、ルーマニア語では「角を曲がる」と言うそうです。

ちなみに、このルーマニア語の「角を曲がる」という表現はデンマーク語でも使われるようです。著者が取材した英語話者の女性は父親が亡くなる前に「次の角まであとどのくらいだ? あの角を右に曲がると昔住んでいた家があるんだ」と言ったとか。中国語では、誰かの死について遠回しに話すとき「死の扉をたたく」と言います。著者は「これは旅について話しているわけではありませんが、新しい場所へ続く扉が開かれることを暗示しているといえるでしょう」と分析しています。

第6章「いまわの際の不可解な言葉を理解する」では、「ナンセンスと超越的経験」として、著者は、アメリカの心理学者ウィリアム・ジェイムズが、神秘主義の書物には「まばゆいほどの暗がり」「ささやく沈黙」「土砂降りの砂漠」「音のない音」といった表現が散見されると述べたことを紹介します。このジェイムズの発言について、著者は「客観的な言葉は、人智を超えた、超越的レベルの意識を描写するのに適していないのでしょう」と述べています。

さらに著者は、レイモンド・ムーディの「人間がナンセンスを好むのは、理性を迂回することで、脳をショートさせるからだろう」という言葉を紹介し、以下のように述べます。

「臨死体験者が説明しているように、ムーディはナンセンス――ウィル・タージェルの呼ぶところの『超越感覚』――について、生後学んだ言語の世界と死後の領域に存在すると見られるある種のテレパシー的言語の世界のあいだにある中間的な言語と考えています。言葉を介さないテレパシーの領域こそが、仏教指導者を含めた神秘主義者が語る、言葉では言い表せないものの領域なのです」

著者によれば、意味不明なことを口走っているときに活性化する脳部位は、発話や言語と関連する部位よりも、神秘的あるいはスピリチュアルなトランス状態のときに活性化する部位とより密接に関わっているといいます。意味のない発話は通常とは異なる変性意識状態を生みだすと同時に、その状態が発話に反映されます。さらに、異言や呪文、まじない、シャーマンの歌に見られるような、次元の変化を促す「魔法の言語」が存在する証拠が見つかるかもしれないといいます。じつに興味深い話ですね。

第8章「言葉にならない最初の言葉と最期の言葉」では、「最初のコミュニケーションの形態はテレパシーだった?」として、著者は以下のように述べています。

「研究者のジェフリー・リー、ジーン・メッツカー、ネイサン・メッツカーによると、これは親と乳幼児が独自の方法でコミュニケーションを取っている結果だそうです。彼らは言語習得過程の初期に見られる親と乳幼児の対話に用いられる言語を研究し、2012年の論文『Essence Theory(エッセンス理論)』(未発表)の中で、発話による言語を完全に習得するまで、親と子どもは、エネルギーと『テレパシー』で意思疎通を図っていると示唆しています。幼児が発話による言語を身につけると、非言語的コミュニケーション能力は失われます。また、乳児と保護者のあいだでは、臨死体験に見られる『以心伝心による非言語的』コミュニケーションと同種のコミュニケーションも行われると説明しています」

また、「昏睡中でも理解している内なる言語」として、看護師であり研究者でもあるマデライン・ローレンスの「話し言葉は人生の終わりに衰えていくが、意識は衰えない」という考えが紹介されます。昏睡状態から回復した人々を対象とした彼女の研究から、無意識の状態についてとても説得力のある洞察が得られたといいます。著者は以下のように述べています。

「ローレンスによると『最後まで残るのは聴力ではなく、意識』だそうです。被験者たちは、外部の情報を聞き取ることができなくなった後も、頭の中で会話していたと報告しています。彼らは外部の世界におけるつながりとは関係なく、自己感覚を持ち続けました。自分自身と心の中で対話し、その内容について考える能力は、外的意識が働かなくなった後も機能するのです。この『自分』という内的感覚は、脳のほかの機能が停止した後も損なわれることなく長く残ります。昏睡状態から回復した人々はまわりの人々の感情的エネルギーに気付き、それを敏感に察知していたことからも、自己が継続していたことがわかります」

「死の間際の覚醒」として、著者は、内なる声が表に現れる死の間際のわずかな時間を、医療関係者の多くは「サンセット・デイ」と呼び、研究者は「末期意識清明」と呼んでいることを紹介します。ホスピスの職員によれば、「サンセット・デイ」は亡くなる数日前に起こり、短くても数分、長ければ1日続くこともあり、患者は突然意識がはっきりして、以前よりはつらつとし、エネルギーを取り戻すのだそうです。著者は「私が取材した人々は、それまで比較的反応の薄かった最愛の人が、亡くなる少し前にとても内的で静かな状態から突如として抜けだし、優しい言葉や安心感を与える言葉、アドバイスなどを口にしたという話をしてくれました。また、最愛の人の周囲に光が見えたと言う人もいます」と述べています。

終章「聞くことが癒やしとなる」では、「最期の言葉のたどる道を追う」として、著者は「たとえ理解不能でも、いまわの際の言葉によく耳を傾ければ、最期の日々を過ごす最愛の人々を尊重し、引いては死にかかわる認知プロセスをより深く理解できるようになります。またそうすることで、最愛の人々との絆を深め、より意味のある思い出を作れると同時に、死後の世界についての問いに答えが見いだせるかもしれません」と述べます。

本書は、最愛の人々の最期の言葉を書きとめることで、相手をより深く理解し、波長を合わせられる可能性を示していますが、さらに著者は以下のように述べます。

「亡くなる人々は、重要な比喩の例を通じて死期が近づいていることをしばしば私たちに伝えます。彼らの人生と関わりのある象徴をよく使い、重要な出来事や瞬間が訪れようとしていることを知らせるのです。旅や門出に関連した比喩もよく耳にしますが、データによると、こうした比喩には通常外部の主体がかかわっています。一般に亡くなる人は、移動のための乗り物が自分を待っていると言うのです。これは本人以外の何かが亡くなる人を連れて行くことを意味しています。過去数10年間に行われた綿密な調査結果によると、人々は死別した知人と会うようです。その際、こうした幻影や訪問者は深い心の安らぎをもたらすのですが、薬による幻覚には通常そのような作用はありません」

そして、著者は「聞くことが癒やしとなる」として、「臨終の床にある人に付き添うときには、心を開きましょう。そして、聞くことは癒やしであることを思い出してください。亡くなる人の言葉を初めて聞いたときには戸惑うかもしれませんが、それでもよく耳を傾ければ、愛する人があなたに知恵や安心感を与えようとしていることに気付くでしょう。最期の言葉をゆとりを持って受け入れられれば、それだけ亡くなる人や彼らを愛する人々に大きな安らぎをもたらせるのです」と読者に訴えるのでした。

最後に、「はしがき」でレイモンド・ムーディーが本書について述べています。

「シャーマニズムや古代の魔術、西洋文学の伝統において、ナンセンスはかつてこの世から存在の別の次元へと移行することを表していました。私は長年にわたり、ナンセンスの構造には死後の世界の謎を合理的に理解するための鍵があると主張してきました。亡くなる患者が口にする、当惑せずにはいられないような言葉の意味について、本格的に再考すべきときはとっくに来ているのです。リサ・スマートはこの現象を見事に分析しており、この分析は今後数多くの博士論文や臨床研究の出発点となるでしょう。また、草分け的作品である本書は、愛する人々の謎めいた最期の言葉に驚嘆した数多くの人々に安らぎと悟りを与えるはずです」

人間の「死」や「死後」に言及した書物は多いですが、「最期の言葉」に焦点を当てているところは非常に新鮮でした。著者が取り組む「Final Word Project」がさらなる進展を見せてくれることを願っています。