- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.10.01

『柳田国男』川田稔著(ちくま新書)を読みました。

「知と社会構想の全貌」というサブタイトルがついています。

新書本としては異例の分厚さで、574ページもあります。 著者は1947年生まれの政治史学者で、政治思想史も専門。 日本福祉大学教授。名古屋大学名誉教授。名古屋大学法学研究科博士課程単位取得。法学博士。

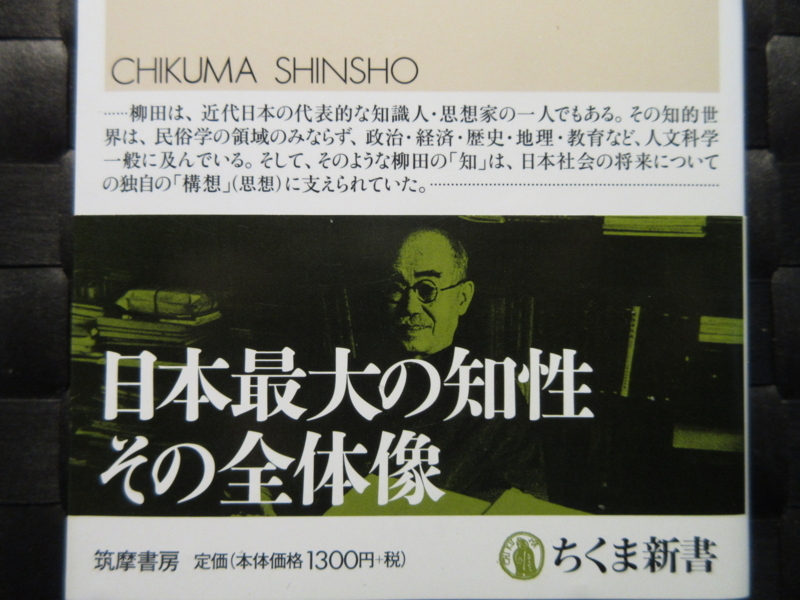

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には「・・・・・・柳田は、近代日本の代表的な知識人・思想家の一人である。その知的世界は、民俗学の領域のみならず、政治・経済・歴史・地理・教育など、人文科学一般に及んでいる。そして、そのような柳田の『知』は、日本社会の将来についての独自の『構想』(思想)に支えられていた。・・・・・・」と書かれています。

本書の帯には書斎での柳田国男の写真とともに、「日本最大の知性 その全体像」と大書されています。

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「民俗学の祖として知られる柳田国男。しかしその学問は狭義の民俗学にとどまらぬ『柳田学』として、日本近代史上に燦然と輝いている。それは近代化に立ち後れた日本社会が、今後いかにあるべきかを構想し、翻ってその社会の基層にあるものが何かを考え尽くした知の体系だった。農政官僚、新聞人、そして民俗学者としてフィールドワークを積み重ねるなかで、その思想をいかに展開していったのか。その政治・経済・社会構想と氏神信仰論を中心としつつ、その知の全貌を再検討する」

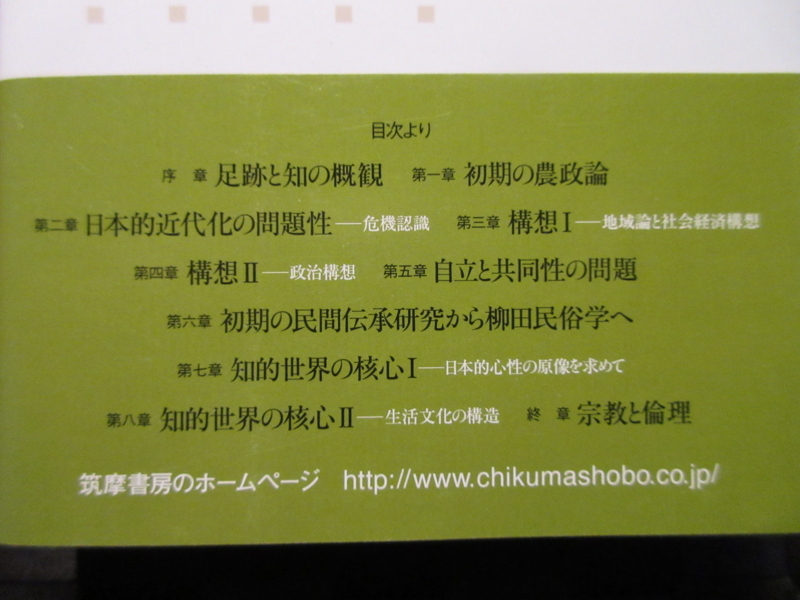

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

序章 足跡と知の概観

1 渡欧以前―国家官僚の時代

2 帰国後―柳田学の本格的形成

3 敗戦前後

4 新生日本とともに―晩年の柳田学

第一章 初期の農政論

1 農民経営の自立

2 産業組合と地域経済

第二章 日本的近代化の問題性―危機認識

1 都市中心文化と農村の疲弊

2 新たな地方文化の形成

第三章 構想(1)―地域論と社会経済構想

1 日本社会認識

2 地域改革と社会経済構造の改編

3 地方文化形成と柳田民俗学

第四章 構想(2)―政治構想

1 政党政治期の日本政治

2 外交論

3 内政論

4 柳田における政治構想の特質とその位相

第五章 自立と共同性の問題

1 共同関係・個の自立・親密圏

2 自然村への着目

第六章 初期の民間伝承研究から柳田民俗学へ

1 初期民間伝承論

2 知的視野の拡大と「民俗学」の方法的形成

第七章 知的世界の核心(1) ―日本的心性の原像を求めて

1 氏神信仰の神観念

2 神観念の展開

3 氏神と信仰儀礼

4 氏神信仰の神話的世界

5 国家神道批判

第八章 知的世界の核心(2) ―生活文化の構造

1 生活文化と民俗資料分類

2 形に現れる文化―有形文化

3 言語表現による文化―言語芸術・生活解説

4 心意現象

終章 宗教と倫理

1 日本人の倫理意識と信仰

2 社会・倫理・宗教―柳田とデュルケーム

「おわりに」

「年譜」「人名索引」

「はじめに」の冒頭を、著者は「独自の知と構想」として以下のように書きだしています。

「柳田国男は、日本民俗学の創始者として知られている。 近代化以前における日本の生活文化の全体像を明らかにする。それが、彼の民俗学研究の課題だった。当時の人々の生活は、近代化とともに西欧化されつつあったが、他面、近代化以前の伝統的な生活文化を色濃く残していた。生活区化の西欧化された側面は比較的よく知られていた。だが、近代化以前の生活文化は、全体的な相互連関が分断され、その個々の意味が忘れ去られていく状況にあった。柳田は失われつつある伝統的な生活文化の全体像を、改めて描き出そうとしたのである」

序章「足跡と知の概観」の1「渡欧以前―国家官僚の時代」では1902年に国際連盟事務次長となっていた新渡戸稲造のすすめで、柳田が連盟委任統治委員長に就任し、スイスのジュネーブに赴任したことが紹介されます。委任統治委員長は、世界各地の国連管理下にある委任統治領に関わる問題を扱う国際連盟委任統治委員会のメンバーであり、この渡欧は柳田にとって大きな転機となったとして、著者は以下のように述べています。

「ヨーロッパ滞在中に柳田は、ジュネーブ大学の講義を聴講するとともにヨーロッパ各地を訪れている。そこで、当時の欧米人文社会科学の最先端の学問と本格的に接触する。ことに、マリノフキー、ボアズ、リヴァースらの新しい文化人類学・民族学の流れや、デュルケーム、レヴィ=ブリュル、モースらのデュルケーム学派から大きな刺激を受ける。このことは柳田のそれまでの学問に大きな飛躍をもたらすこととなる」

じつは柳田は、渡欧直後までは書記官長辞職の痛手から十分回復せず、なお失意の状態にありました。この頃の状態について、柳田は「目的がなかった」と日記に書き込んでいます。しかし、著者が言うように「ヨーロッパにおいて新しい知的インパクトをうけ、それまでの自分の学問を、新たな方法でもう一度立て直そうとするのである。それがいわゆる柳田民俗学となっていく」のでした。

2「帰国後―柳田学の本格的形成」では、柳田が精力的に民俗学研究とそのための研究者のネットワークの形成をおしすすめていく様子が描かれます。彼には、「学問救世」すなわち学問によって世を救いたい、より良い社会にしていきたいとの強い願いがありました。そして、それが柳田の知的活動の終生のモチーフとなるのです。

著者は「柳田の問題意識」として、この頃の柳田の主要な問題意識について次のように指摘しています。

「明治以降の近代化=西欧化によって、それまでの日本人の生活文化、生活のあり方が広範に解体しつつある。その領域は、生産や流通、労働、衣食住の問題ばかりではない。人と人との関係のあり方や内面的な倫理規範、生きがいや価値観、世界観(世界の意味づけ)を含めた生活文化全体に及んでいる。しかも、それに代わるものがいまだ形成されていない。その方向さえ定かでない。そこに一般の人々の直面している生活上の困難の最も根本的な要因がある」

続けて、柳田の問題意識が以下のように指摘されます。

「時代の展開と日本の国情に見合った新しい生活文化、新しい生活のあり方をいかにして形成していくか。それと対応する社会・経済・政治のシステムを、当時の国際情勢を視野にいれながらいかに作りあげていくか。いいかえれば将来にむかって国のあり方、社会のあり方をどのような方向で考えていくのか。そのさい、これまで一般の人々の生活文化を構成していた様々の伝統的ファクターを新しい社会形成にいかに生かしうるか。

このような新たな問題意識と社会認識、日本社会の問題状況把握は、1920年代、大正末から昭和初期にかけて形成されてきたものだった。柳田民俗学は、そのような観点から近代化=西洋化以前の人々の生活と文化を、トータルに明らかにしようとするものだった」

スイスから帰国した翌年の1924年の2月、柳田は朝日新聞社に入社し、論説委員となりました。彼は広く政治、経済、社会の諸問題について発言します。著者は、この時期の柳田の社会のあり方についての構想を以下のようにまとめています。

「まず外交では、それまでの大陸への膨張主義的な政策には批判的なスタンスを打ち出す。今後は、アメリカ、イギリスとはもちろん、中国に対しても協調関係をうちたてる必要がある。ことに近隣国で、発展途上にある中国とは、国民レベルでの友好親善関係を発展させていかなければならない、と」

続けて、国内での対応については、柳田はこう考えました。

「農民経営の自立を可能とする農業改革を軸に、可能なかぎり国内市場にウエイトを置いた産業構造を作り上げようとした。またそれを支える地方における域内循環を重視した産業構成(農工就労配置)、それによる地方の経済的自立、地方の文化的政治的自治を追求した。このような国民経済の内的編制によって、対外膨張圧力のより少ない国のあり方を考えようとしたのである。それは、当時の東アジアをめぐる緊張した国際情勢を念頭に置いたものだった」

そのさい柳田は、日本の地理的国際的条件から、いわゆる欲望自然主義、無自覚な欲望充足志向には批判的でした。著者は述べます。

「もちろん当時の農民や勤労者の置かれている劣悪な状態は改善されなければならない。これが当面の重要課題であり、そのための施策の実現が必須の要請である。だがそれだけではなく、さらに人々が自覚的に生活のありかたを考える必要がある。日常の生活全体を見直し、それを支えている個々人の価値観を自覚的に再検討する。すなわち、人々が生き方レベルから意識的に自分たちの生活文化を考えていかなければならない。そう指摘するのである」

3「敗戦直後」では、「戦時中の姿勢」として、近年、柳田の国家総動員体制への関与や大東亜共栄圏につながる発信などが批判的に指摘されていることに触れ、著者は以下のように述べています。

「そのような事実があることは確かである。だがそれと同時に、戦争体制への批判や軍事的膨張主義への反対意見を同じ時期に残しているのもよく知られている。また柳田の仕事のほとんどは、さきにみたようなリベラルな方向での考え方にもとづくものである。指摘されているようなことは軽視されるべきことではないが、個々の行動や発言がなされた文脈や状況は考慮に入れる必要があるのではないだろうか」

戦時中にもかかわらず、いや戦時中だからこそ、「日本人とは何か」を問う日本民俗学への柳田の情熱はいっそう加熱しました。

「戦局が厳しくなってくるとともに柳田は、自宅にこもって戦後の日本社会の再建に真剣に心をくだき、そのための著述に心血をそそいでいく。それが戦後、『先祖の話』や、『祭日考』『山宮考』『氏神と氏子』のいわゆる『新国学談』三部作などとなって発表される。

これらの著作において柳田がもっとも重視したものは日本人の信仰の問題、すなわち氏神信仰の問題だった。それは人々の魂のゆくえの問題を軸に、戦死者や戦災で亡くなった人々のあとに残された家族・親族の心の平安を願うものだった。また、これまでの日本人の生きがいや価値観、倫理意識の根底を明らかにし、人々が今後の生きかたや社会のあり方を考えていくうえでの素材を提供しようとするものでもあった」

國學院での特別講義のようす

國學院での特別講義のようす

柳田が情熱を傾けた日本民俗学について、著者は以下のように述べます。

「柳田民俗学は、日本人の信仰の原型、日本人の心性の特徴を明らかにすることをもっともベーシックな課題としていた。その意味で、同じく日本人の心性を追求しようとした宣長や篤胤の国学に続くもの、またそれを批判的に乗り越えるものとして、柳田自身によって『新国学』とも表現された」

「新国学」といえば、わたしのブログ記事「國學院大學オープンカレッジ特別講座」で紹介した講義を思い出します。2014年11月11日に、わたしは日本民俗学誕生の舞台となった國學院大學で特別講義を行いました。

そこで、「國學院」の「国学」とは、「日本人とは何か」を追求した学問で、契沖、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤らが活躍したこと。わたしの実家の書庫には彼らの全集がすべて揃っており、わたしは高校時代から読み耽っていたこと。そして、「日本人とは何か」という国学の問題意識を継承したのが、「新国学」としての日本民俗学です。実科の書庫には、柳田国男や折口信夫の全集も当然にように並んでいたことなどを話しました。

第三章「構想(1)―地域論と社会経済構想」の3「地方文化形成と柳田民俗学」では、柳田の「学問救世」の具体的内容としてよく引かれる「何故に農民は貧なりや」という彼の言葉を紹介し、柳田の念頭にあったのは貧困問題であると指摘します。著者は、柳田の関心は必ずしも物質的な貧困の問題だけにしぼられていなかったとして、以下のように述べています。

「日本社会の近代化=西欧化は、好むと好まざるとにかかわらず、運命的な力として進んでいく。そのことはこれまで人々が慣れ親しんできた伝統的な生活文化の全体的な関連を、いやがおうでも解体させていく。したがって、これまでとはちがったかたちでの新しい生活文化をつくりあげていかなければならない。その新しい生活文化を形成していくうえで、これまで一般の人々の伝統的な生活文化を構成してきた様々なファクターを、どう生かしていくのか。単に外面的な風俗慣習(衣食住)ばかりでなく、内面的な要素も含めて伝来の生活文化をどのように生かしていくか。そこに柳田民俗学の基本的なモチーフがあった」

また著者は、「個人の内面的問題の重視」として、以下のように述べます。

「様々な意味で当時の人たちがかかえていた問題、婚姻や子供の養育をはじめ、様々な社会的関連のなかにある家族や地域に関わる生活上の問題や困難。それをいかに乗りこえ、社会をよりよいものにしていくかという関心につながっていたのである。そして新しい生活文化形成を支える個々人の内面的な問題、こころの問題を重視していた」

第四章「構想(2)―政治構想」の3「内政論」では、著者は柳田の「天皇観と国家神道批判」について以下のように述べています。

「柳田にとって天皇や皇室の存在それ自体は、必ずしも否定されるべきものではなかった。それは、その歴史的伝統によって、国家の実質的な権力システムから距離をおいた、ネーションの、国民的結合の、象徴的存在たりうるものと考えられていた。

柳田はいう。式年遷宮や大嘗祭など、皇室を中心とする『国の儀式』は、『純なる国民の心情を統一』するもの、『大規模なる協同の意識』を国民的レベルで新たにせしめるものである。そしてそれは「民族の協同統一して、更に栄えんとする意思」の表現でもある(「東京朝日新聞社説」)」

第五章「自立と共同性の問題」の1「共同関係・個の自立・親密圏」では、著者は「地域的な農民的共同」として、以下のように述べています。

「日本農業や住居形態の特質からして、たとえ一定の農業構造の改変をおこなったとしても、地域的な農民的共同が不可欠である。柳田はそうみていた。初期の農政論においても柳田は、農民経営の脆弱性を克服し、農民経営を安定的に発展させていく見地から、産業組合による農民相互の『協同相助』を主張していた。この時期にはそれに加えて、これまで述べてきたような新しい観点がはっきりと現れてくるのである」

2「自然村への着目」では、「共同性の崩壊」として、著者は以下のように述べます。

「柳田のみるところ、行政村もひとつの公共団体で、様々な共同事業をおこなっており、人々の生活もそれからはなれて営まれているわけではない。しかし行政村は明治期に政府によって外から設定されたものであり、そこにおける住民相互の理解と結合はまだできあがっていない。それに対して自然村(ムラ)は、長い時間をかけて内発的な契機から形成されてきたもので、古くからの伝統をもつ存在である。内部での人々のつながりはより緊密で強い結合力をもっている。そこでの住民相互の親密性と、それにもとづくところの利害や判断の相違に対する調整力、自治的な団結力は、これからの新しい共同組織の基礎となりうるものである」

続けて、村落共同体としての自然村は、「ゆい」や「もやい」など農民間での季節的臨時的共同労働など、生産における結合が核にあることが指摘されています。それを1つの軸に、宮座や若者組、娘組、子供組、伊勢講や大師講をはじめ各種の講、無尽など、有形無形の共同関係が様々のレベルで重層しているというのです。

「ゆい」とは「結」という漢字を当てます。じつは、わたしの本業である冠婚葬祭互助会のルーツの1つです。

互助会にはもう1つ、「講」というルーツもあります。 著者は「本格的な民俗学形成へ」で、著者は「講」にも言及します。

「歴史が最も古くまた久しく続いたものには講というのがあった。講はもと信仰を中心とした仲間であった。・・・・・・・共同の信仰が縁であって、追々に世事を談ずる団体となり、また生活を協同する機会となっている。・・・・・・・講が仲間の難儀を救う一種の共済組合となって来たのはまた自然の推移であろう。・・・・・・・ 無尽には最初から一致の目的があった。・・・・・・・誰の家をたてようとか、誰が金やあるいは馬が入用だとかいう時に無尽が起こされた。・・・・・・1つの郷党では冠婚葬祭もまた一種の無尽であった。すなわち一度の救援をもって終わるべきものでなかった故に、追々に相互の法則が綿密に設けられたまでである」

「サンデー毎日」2017年7月2日号

「サンデー毎日」2017年7月2日号

ここで「冠婚葬祭もまた一種の無尽であった」というのは、まさに冠婚葬祭互助会の本質を表現しています。わたしのブログ記事「冠婚葬祭互助会誕生の地を訪れる」で紹介したように「サンデー毎日」2017年7月2日号に掲載されたコラムにも書きましたが、「結」は、奈良時代からみられる共同労働の時代的形態で、特に農村に多くみられ、地域によっては今日でもその形態を保っています。一方、「講」は、「無尽講」や「頼母子講」のように経済的「講」集団を構成し、それらの人々が相寄って少しずつ「金子」や「穀物」を出し合い、これを講中の困窮者に融通し合うことをその源流としています。このような「結」と「講」の2つの特徴を合体させ、近代の事業として確立させたものこそ、冠婚葬祭互助会というシステムなのです。

さらに、共同体における「ゆい」について、著者は述べます。

「ゆいという制度も今は限局せられているが、かつては共同作業の全般にも及んでいた。そうして、もやいといふ語の意味もこれに近い。おそらく家[=大家族]が分解して個々の生計が小弱になって後まで、なお談合をもって力の及ぶ限り古くからの共同を保留したので、特に新たに発明せられた方法ではなかったようである。・・・・・・・今の生活は改善すべきもの、それも、個人の思い思いの工夫でなく、同じ憂を抱く、多くの者が団結して、はじめて世の中に益がある」

まさに、同じ憂を抱く、多くの者が団結して、世の中に益をもたらすという志をもって互助会は誕生したのです。わたしは、柳田国男が日本民俗学によって日本人を幸福にしたいという志は、冠婚葬祭互助会にそのまま受け継がれていると思います。

「日本人の幸福」について考えた時、子供や若者の問題は欠かすことができません。

柳田は、子供の誕生から成人になるまでの成長についても、地域的な共同の支援が必要であると訴えました。また、子供や青少年の集団形成の基礎となるべきものとしての地域の共同的な関係の存在の重要性を指摘したとして、著者は以下のように述べています。

「子供は親や親族の養育とともに彼ら自身の集団のなかで育っていくものであり、その子供集団の生成の背景には、地域的な共同性が安定的に存在していることが前提となる。また家庭における養育そのものも、小家族内で完結するわけではなく、地域の、近隣の人々の様々な協力が不可欠である。したがって、『名付祝』や『氏子入り』など子供の養育についての、親族間や地域の人々の間での種々の通過儀礼的な仕来りや慣行を改めて検討する必要がある。そして、その積極的な意味を継承し、それを支える近隣集団としての地域の共同関係を作りあげていかなければならない。また『子供組』のような子供集団の内的生命力をまもり育てていくためにも、その母体となる地域の共同性の意識的な涵養が必須だ。柳田はそう主張する」

第六章「初期の民間伝承研究から柳田民俗学へ」の1「初期民間伝承論」では、著者は「山の神の信仰」として、以下のように述べています。

「柳田は、猟師や木こりなどの山で生活する人々(山民)の「山の神」に対する信仰と、里に住む人々の「山の神」の信仰とは異なったものとみていた。前者が常に山にいる神であるのに、後者は里人の神が山にいる間の姿だとされる。ただ、後者は前者から一定の影響をうけており、また山民のもっている山の信仰はさらに、なんらか山人につながるものと考えていた。

柳田によれば山の神は、かつて古代の日本人が自分たちの地域と先住民の住む地域との境界においてまつっていた神で、もとは先住民のもっていた観念だった。それを彼らの地域に浸透していく過程でとりいれたもので、いわゆる道祖神もこの系統をひいていると柳田はみていた。すなわち、先住民の山の神の観念が、山民の山の神に対する信仰にうけつがれ、さらに平地に住む一般の人々の山の神の観念にも影響を与えた。そのように先住民の神の観念が一般の人々の信仰にも混入しているのではないか。柳田はそう考えていたのである」

また、「国家神道批判」として、柳田が人々の氏神信仰すなわち村の神社に対する信仰を重視しながらも、いわゆる国家神道には批判的だったことを指摘し、著者は述べます。

「国家神道は、国学系の神道をベースに明治政府によって制度化されたもので、当時の国家体制を支えるものだった。明治政府は全国の神社、神官を内務省による管理体制のなかに組みこむことによって、明治憲法下の国家体制を人々の内面から基礎づけようとした。全国の神社のなかには各地の氏神社(村の神社)も含まれていた。それに対して柳田は、国家神道の教義と儀礼は、地域における人々の実際の信仰にもとづいたものではなく、『人為的なもの』である。したがって、ある時期がくれば『雲散霧消』しかねないものだ、という」

日露戦争後に政府が推し進めようとした神社合祀政策にも柳田は反対しました。

それについて、著者は以下のように説明しています。

「当時日本は、世界の強国が抗争する中国大陸への本格的進出にともなって、軍備拡張とそれを支える国力の増強を必要としていた。そのためには国家財政の強化とそれを可能にする地方基盤整備が必須であり、そのための方策のひとつとして、地方改良運動が内務省の主導のもとに展開されていた。神社合祀は、この地方改良運動の一環として、国家神道にもとづく神社経営を安定化させ、それを行政町村の1つの結合軸とすることを意図したものだった。そのため、自然村およびそれ以下のレベルの神社を整理し、行政村レベルの神社である『村社』に統一し合祀させようとした」

柳田は、そのような神社の統廃合は、氏神に対する古くから培われてきた人々の「心からの崇敬」をうしなわせることになり、中止すべきだとの意見を表明しました。また当時神社合祀政策に対して強硬な反対運動をおこなっていた南方熊楠(著名な粘菌学者)を、高級官僚の身分でありながら支援しました。これ以後南方との接触を学問的にも深めていくことになります。

著者は「前提としての国民的自覚」として、「柳田は、耕作地を自ら所有する農民が定着性が強く、当該地域における神社(氏神社)の祭祀主体として安定的に続いていくことができるとみていた。そのことは彼らの氏神信仰を持続させ、『国民的自覚』の涵養につながっていくと考えていたのである」と述べています。

2「知的視野の拡大と『民俗学』の方法的形成」では、20世紀の知の流れをみるとき、宗教把握、人間・社会把握において、大きく2つの流れがあることが紹介されます。1つは、フレイザー(英)からウェーバー(独)をへてパーソンズ(米)へと至るもの。もう1つは、フレイザーに批判的なデュルケーム(仏)からレヴィ=ストロース(仏)へと受け継がれたものです。そして、柳田は氏神信仰を大きく神観念と信仰儀礼に分け、その両面から記述していく方法をとっていますが、それはデュルケームからの影響があるのではないかと、著者は推測しています。

この「氏神信仰」は、柳田民俗学について考える際の大きなキーワードです。 第七章「知的世界の核心(1)―日本的心性の原像を求めて」の1「氏神信仰の神観念」では、「日本人の精神文化を構成するもの」として、著者は以下のように述べています。

「柳田にとって氏神信仰は、様々な民俗事象の基底にあるものとして、民俗学研究において中核的位置を占めている。その意味で氏神信仰の問題は、彼の知的世界の核心ともいえるものだった。氏神信仰は、日本人の宗教意識の原基形態をなし、人々のものの考え方や価値観、その生きがいや生の内面的意味づけ、さらには内面的な倫理意識と深く関わるものと柳田はみていた。いわば日本人の心性の根源にあるものと考えていたのである」

わたしのブログ記事「正月と日本人のこころのDNA」などにも書きましたが、わたしは、神道、仏教、儒教の三本柱が混ざり合っているところが日本人の「こころ」の最大の特徴であると考え、それを口癖のように唱えています。著者は以下のように述べます。

「一般に、日本人の思想や精神文化を形作っているものとして、大きくは、神道、儒教、仏教そして欧米の諸思想があげられる。柳田もまたそのようにみている。だが、柳田の場合、神道をさらに、国家神道やそれにつながる国学などの教義系の神道と、民間の各地域の神社に対する人々の信仰すなわち氏神信仰にわけている(教義系の神道とは、かなりはっきりした教義をもつ神道諸派を意味する。いわゆる教派神道も含む)。そのうえで、後者の氏神信仰こそ普通の日本人のものの考え方や価値観に、もっとも大きな影響を与えていると考えていた。そして、それをいわゆる日本的心性を構成する最もベーシックなものと捉えて重視し、その解明にとりわけ大きな力をそそいだ」

では、氏神信仰とはどのようなものなのでしょうか。

著者は「氏神とは何か」として、「近代日本社会には、それぞれの地域(村落や区)にだいたい1つ、『氏神さま』『うぶすなさま』『お宮さま』などと呼ばれる、森や林にかこまれた小さな神社がある。氏神信仰とは、そこにまつられている神、これを一般に氏神というが、その氏神に対する人々の信仰である」と述べています。

また、柳田はほとんどの著作は何らかのかたちで氏神信仰やその儀礼に関する事柄に言及しています。なかでも、比較的まとまったものとしては、神観念に関するものとして、『先祖の話』『氏神と氏子』などが、儀礼に関するものとして、『日本の祭』『祭日考』などがあります。また双方にまたがるものとして、『神道と民俗学』『山宮考』などがあります。著者によれば、これらの著作は敗戦後に出版されたものが多いですが、同様な内容は戦前すでに様々な論考で提示されているそうです。

さて、氏神信仰における「氏神」とは何でしょうか。 柳田によれば、氏神とは、本来、それに奉仕している人々の祖先の霊魂を神としてまつったものと考えられていました。したがってしばしば「御先祖様」とも呼ばれました。 この氏神の守護に対して人々は年々一定の時期に神をまつる儀式、春秋の祭を行っていました。著者は、氏神について以下のように述べています。

「したがって氏神は、農産物のなかでもことに重要視される稲をはぐくむ神、そしてそれに必 要な水をめぐむ神とも考えられた。『田の神』『水の神』などとして、農耕祭祀の対像となる性格をもっていた。それゆえしばしば、特定の水田でも神祭と関連した儀礼的祝祭的な行事がおこなわれた」

「このような氏神は、もともと霊の融合体であることから、必要に応じてその分霊がおこなわれた。何らかの事情で氏族の一部が他の場所に移動する場合、また人口増大などの理由で氏族が分裂する場合には、それぞれの集団が氏神の分霊をたずさえていった。それがまた新しい地での氏神となったのである」

また、「死後すぐに氏神に融合しないのはなぜか」として、著者は、喪のけがれを忌みきらう感覚から、近い身内に死なれかつその死に触れたものは、晴の行事、ことに神祭や儀式に参加することが許されなかったことを指摘します。また、そのけがれは彼等と交わりのあった第三者にも伝播して、程度の差はあるが公の行事に参加し神に仕えることができないようになるとされていました。

では死者の霊はどのようにすれば、けがれから脱却し浄化されると考えられていたのでしょうか。それについて、著者は「死のけがれを浄化し、清浄なものとなり、神となるためには、一定の期間さだまった条件のもとにおかれて子孫の供養をうけ、その死後の生活を落着かせる必要がある。そう観念されていた」と述べています。

さらに、「けがれと埋葬場所」として、著者は述べます。

「人が死後すぐに氏神と融合するわけでないとすれば、その霊がけがれから清まり、氏神に融合していくには、死後どれぐらいの年数が必要とされていたかが問題となる。これについては各地にさまざまな伝承があるが、柳田はほぼ30年前後と推定している。それは、世代がだいたい一循環する年数といえる。その死者の記憶がうすれ、さらに肉体が完全に土にかえり、埋葬場所を示す木や石のしるしも他の自然の木や石と区別がつかなくなる、そのような期間を意味していた」

「八百万の神々」という言葉があるように、日本では神々の数が無数にあるように言われています。しかし、柳田によれば、それは個々人が同時に多くの神を信じたことを意味するわけではなかったといいます。「氏神の依代」として、著者は述べます。

「元来、それぞれの氏は1つの神すなわち氏神だけをまつっていた。したがって社会全体をとれば、氏の数だけ神々が存在するわけであるが、個々人はそのなかの自分の氏の神ただ1つを信仰していたのである。それゆえ柳田は、本来の日本人の信仰を、1つの集団ないし個人が同時に多数の神を信仰するという意味での多神教とすることはあたらないと考えている」

氏神信仰には、いわゆる「生まれかわり」の思想があります。祭礼の際の神迎えとは別に、ある場合、特定の個人の魂がこの世に復帰し新しく誕生する子供に生まれかわるという観念です。著者は「生まれ変わりの思想」として、以下のように述べています。

「人々が子供を大切にする感覚は、それが次代を担うものであるということに加えて、この生まれかわりの信仰とも関係している。もしかすると祖先の霊がたちかえって子供に宿っているかもしれないというかすかな考え方が、なお伝わっていることにもよっているのである。しかし、他方、生まれたばかりの幼児はまだ魂が入っておらず、産屋の忌みが晴れたのちの氏子入りの宮参りによってはじめて魂を氏神にいれてもらうとする考えもあった。地方によってはその間の幼児の状態は社会的に不安定なものともみられていた(たとえば乳幼児の間引きなどはこの間におこなわれた)。

また老人は、伝統の継受と長い経験とにより、伝統的な知識と技術を豊かに蓄積している存在であるばかりでなく、神に近い存在、神となることにより近い存在とされていた。たとえ病気や老衰によって社会的な役割を果たしえなくなっている場合でも」

著者は、「家の永続の重視」として、家の永続という場合、必ずしもその直系の子孫がつづいていく必要を意味しないと述べます。たとえば子供のない人々でも、その親族の家系がつづいていくかぎり、兄弟や甥、姪などの供養によって「みたま」となり氏神に融合することができるとするのが本来の観念でした。そのように、柳田は『先祖の話』で指摘しています。

柳田によれば、死に際した人の強い念願は、必ず後の世に受け継がれると信じられていました。著者は「人々は、みずからの志が子孫にうけつがれ、もしくは自身が生まれかわってその事柄を実現することを望み、またそれが可能だと考えていた。人の1代を傾けつくしてもなお成しとげられぬ事業は多い。それを成就しようとする意志は、たとえいかに微かなかたちでも次の世代にうけつがれることを、人々は信じ伝えてきた。先人の事業が継承され、社会が前代の人々の意志を無言のうちにうけついできたのは、そのことにもよっている」と述べています。

拙著『儀式論』(弘文堂)でも詳しく紹介しましたが、柳田は「儀式」や「儀礼」の問題に多大な関心を示しました。3「氏神と信仰儀礼」では、「神供と相饗」として、「同一の飲食物を、神と人が、また人々が相互に、共同で消費するのは、目に見えない力の連鎖を作るという古い信仰が根本にあったからだった。すでに面識があり、また親しく行き来している人々のあいだにおいても、そのような儀礼が必要とされた」と述べています。

また、人を神がかりの状態にする方式として、「湯立て」や「問湯」という風習が紹介され、以下のように述べられています。

「人を憑依状態にする過程において、一種の異常な集団的心理状態に導きトランス状態をつくりだすため、しばしばアルコール類が使用された。それに加え、普通には琴・笛・太鼓・弦などの素朴な楽器をつかった音楽がもちいられ、またはやや単調な神をたたえる詞が連唱された。その強烈な繰り返しによって、すみやかな神の降下を切望していることを表現するとともに、連唱する人々も、それによって特殊な心理状態になっていく」

さらに、「神語りと憑依」として、著者は以下のように述べています。

「氏神が巫女に憑依して、その口をかりて託宣をおこなうことが、徐々に間遠くなり、ついには神社とは関係のない現象のようになる。通常の神祭においては神の定期的な託宣がおこなわれなくなり、一般の人々に神の啓示をうける能力、神に憑依される資質がうしなわれた。そこで、梓神子、口寄せ、イタコ、瞽女、ユタなど霊媒として特殊な技能をもつ人々が、独自の立脚地を神社(沖縄では御岳)以外において活動することとなった。氏神が託宣を語ることがなくなってもなお、一般の人々はいまでもかなり神霊の語を信じており、そこにそのような人々の活躍する余地があった」

このように、柳田は氏神信仰の諸儀礼を生き生きと描き出したのです。

5「国家神道批判」では、「氏神信仰が評価されてこなかった理由」として、著者は以下のように述べています。

「柳田は、神観念と儀礼の両面から氏神信仰の全体像を明らかにしようとしたのであるが、それは彼にとって1つの『神道』として把握されている。しかし、この神道としての氏神信仰は、当時のいわゆる国家神道とはその性質を異にするものとして位置づけられていた。

第2次世界大戦終結まで大日本帝国の事実上の国教とされていた国家神道は、在地の氏神信仰を制度的にその体系の一環として組みこんでいた。柳田の氏神信仰研究は、人々の氏神信仰をこの国家神道の体系から切りはなそうとするものでもあった」

国家神道では、一般に氏神は村の神社に常在しているものとみなされ、神殿そのものを重視するとともに、その他様々の神社としての施設要件を定めていました。しかし、著者は以下のように述べます。

「柳田のみるところ、氏神は、本来神社ではなく近くの山の頂にとどまり、時をさだめて祭のときどきに里におりてくるものと観念されていた。それゆえ、常設の建物としての神社の意味はそれほど本源的なものではない。もともとは祭の時々に、清浄な土地に臨時の仮屋をたて、そのようにして神域とされたところで必要な祭式行事を営んでいた。したがって柳田は、国家神道のように「ただ建造物を目安にして祭の式を定めたのは、古い思想にも反するのみか、土地[の人々]の要望にも合はぬ」と批判している(『氏神と氏子』)」

さらに著者は「国家神道儀礼への疑問」として、以下のように述べます。

「国家神道やその基礎をなしている復古神道では、氏神をつねに神社に座しているものとみなしている。それゆえ、祭の日にかぎらず、通常の日でも神社での神拝が可能だとされ、一般にもそのように考えている人が多かった。そしてそこから、平田派の教義をもとに、いわゆる毎朝神拝の作法がいわれていた。この点について柳田は、『神が毎年の定まった日に高い処から御降り成されて、持ち喜ぶ民衆の祭を享けたまうといふ、古い世の考へ方』からすると、『合点のいかぬ』とする。したがってまた、平田派の『毎朝神拝の教』も、『わが国固有の信仰様式であることは多分立証し得られまい』という(『日本の祭』「神道私見」)」

また、神への供え物については、国家神道では、神に生米、生魚、生野菜など、ほとんど未調理の、手を加えていないものを供えるのが作法だとしています。しかし、著者は「柳田のみるところ、古くから村の神祭では、氏神と人々との共食儀礼がその重要な構成要素をなしている。神自身も人々とともに供物を食するがゆえに、『大昔からつい近頃まで、神には常に調味した食物をさし上げるのが固有の日本風』であったとする」と述べています。

「記紀は皇室の神話にすぎず、日本民族全体の神話ではない」として、著者は、国家神道の主な神典とされる記紀の神代の記述は、それを伝えてきた「家々の神話」にすぎないと柳田は考えていたことを指摘します。具体的には皇室およびその周辺の諸家の神話であって、「日本民族全体の神話とみることはできない」というわけです。記紀神話は、様々な古くからの伝承のなかから、特定の家系とその周辺の家々の功績と栄誉を主張するという、一定の利害関心から取捨・編纂されたものというのが柳田の見方でした。

このような柳田の見方について、著者は津田左右吉の記紀神話についての見解と相通ずるところがあると述べています。津田左右吉といえば、『日本書紀』『古事記』を史料批判の観点から研究したことで知られる日本史学者です。実際に柳田と津田との間には交流があり、柳田は津田の業績を高く評価していたようです。著者は述べます。

「柳田はこのような国家神道を、『人偽的』な、したがってある時代がくれば『雲散霧消』しかねないものだとする。人々が古くから実際に信仰している氏神信仰とは異なったものと捉えているのである。このような国家神道認識は、氏神信仰を包摂することによって、自らの教義を人々の内面的信仰のレベルから基礎づけようとする国家神道の主張を、根底から批判するものだった」

では、柳田は「天皇」や「皇族」に対して否定的だったのでしょうか。 「皇室自体の象徴性は認める」として、著者は「柳田にとって皇室の存在それ自体は、必ずしも否定さるべきものではなかった。その歴史的伝統によって、国家の直接的な権力システムから距離を置いた、ネーションの精神的シンボル、国民的結合の象徴的存在たりうるものと考えられていた」と述べています。

第八章「知的世界の核心(2)―生活文化の構造」の1「生活文化と民俗資料分類」では、やはり氏神信仰こそが柳田民俗学の最重要問題であるということが再確認されます。 柳田にとって、この氏神信仰こそ日本民族固有の信仰であり、日本人の心性をその内奥において規定しているものだったのです。著者は「変化しながら続いてきた氏神信仰」として、以下のように述べています。

「それは、たびかさなる社会的変動によって様々な変遷をとげながらも、長い歴史的経過を通じて『古く且つ一貫しているもの』とされる。仏教をはじめあとから受けいれられた外来の宗教も、これを完全に否定し破砕したのではなく、これと何らかのかたちで妥協もしくは融合せざるをえなかったと考えられている」

続けて、氏神信仰について、著者は以下のように述べます。

「村々の氏神信仰は、現実には仏教や道教、修験道など後世の様々な文化の影響をうけて種々のかたちに変形している。さらにまた、八幡や天神、春日、鹿島、その他広範に流布した神々の名称を冠しているなど、個別的にはいろいろな名義上形態上の相違を有している。しかし柳田によれば、祖霊・祖神をまつるという氏神信仰の本来の姿は、古くから国民固有の信仰として全国に共通のもので、何らかのかたちでその痕跡をのこしている。しかも氏神信仰そのものは、様々な変遷をへながらも、柳田が生きていた当時もなお村落の人々をはじめ国民の大多数によって信じられている。したがって、人々の生き方の核として、連綿として持続してきたものであるとされる」

終章「宗教と倫理」の最後に、将来の方向について具体的には柳田は語っていないけれども、それについて柳田が何を考えていたのかの一端を、ある程度推定してみることは可能であるとして、著者は述べます。

「たとえば、さきに、氏神信仰の背景には、死してのちも子孫を愛護し何らかその役に立ちたいという人々の痛切な願いがある、との柳田の見方にふれた。柳田は、このような人々の願いは、ある特定の時期のもの、ある時代特有のものではなく、時代をこえた通時的な性格をもつものとみていた。つまり自分の子や孫、そして親類・縁者や親しい人々の子供たちがすこやかに育ち、その生活がそれほど大きな苦しみもなく充実したものとして営まれることを願うのは、ある時代に限らない、と」

続けて、著者は「時代をこえた子孫への思いが倫理をつくる」として、著者は以下のように述べるのでした。

「そうすると、ほんとうにそれらの子供たちのことを考えようとすれば、彼らがおかれている社会や文化を、より良くしていくことを考えなければならない。そしてその社会や文化は、まさに他者や自然によって構成されているわけである。それゆえ当然、他者や自然との共生ということを意識的に考えていかなければならない。そこにやはり将来の倫理形成へのひとつの糸口があるのではないか。そう柳田は考えていたのではないのだろうか」

この「時代をこえた子孫への思いが倫理をつくる」という言葉には深い感銘を受けました。まさに、この視点から、わたしは『なぜ、一流の人はご先祖さまを大切にするのか?』(すばる舎)を書きました。

『先祖の話』や『婚姻の話』、そして『日本の祭』や『年中行事覚書』・・・・・・柳田国男ほど、「日本人の幸福」というものを深く考え、かつ具体的な方策を模索した人はいません。本書を読んで、偉大なる「知の巨人」の全貌を窺い知ることができました。わたしは、冠婚葬祭互助会を業とする者として、これからも柳田の志を受け継ぎ、「日本人の幸福」を追求したいと思います。