- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1426 芸術・芸能・映画 『暗黒ディズニー入門』 高橋ヨシキ著(コア新書)

2017.05.05

5月5日は「こどもの日」。手っ取り早く童心に戻るなら、ディズニー・アニメを観るのが一番ではないでしょうか。ということで、『暗黒ディズニー入門』高橋ヨシキ著(コア新書)を読みました。ダンボを偏愛する悪魔主義者が、ディズニー映画の魅力は夢と感動だけではないことを明らかにし、ディズニーの本当の楽しみ方を説く本です。

この読書館でも紹介した『キング・コング入門』の第1章「『キング・コング』(33年)vol.1」の執筆を担当していた著者の発想が面白くて、本書を読みたいと思いました。著者は、1969年東京生まれ。映画ライター、デザイナー、悪魔主義者だそうです。雑誌「映画秘宝」にアートディレクター、ライターとして参加する傍ら、テレビ、ラジオでも活躍。著書に、評論集『暗黒映画入門 悪魔が憐れむ歌』、『暗黒映画評論 続悪魔が憐れむ歌』(ともに洋泉社)、小説『アイアン・スカイ』(竹書房)などがあります。2冊の映画本は購入はしてあるのですが、まだ読んでいません。

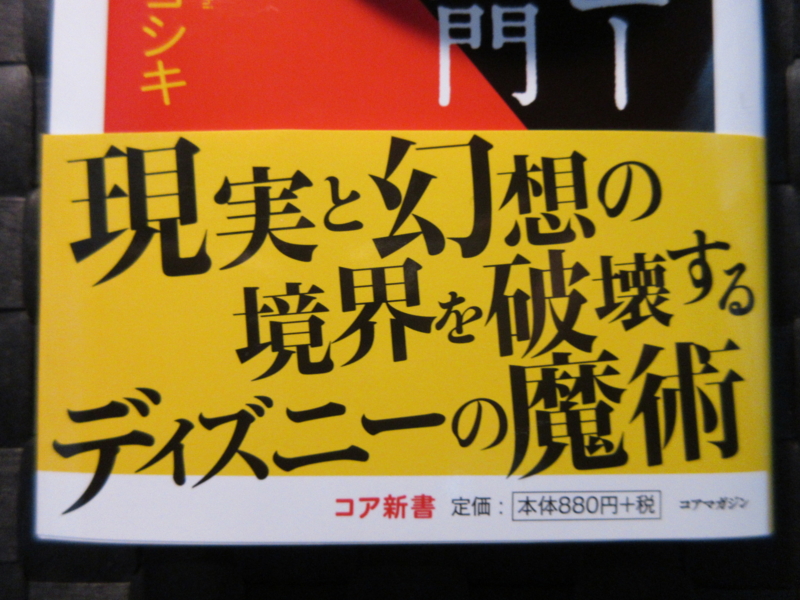

本書の帯

本書の帯

帯には「現実と幻想の境界を破壊するディズニーの魔術」とあります。

また、カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「ディズニーという言葉は相反するイメージを抱かせます。

“夢とファンタジーで満ちた善の世界”を想像する人もいれば、

“子供騙しで儲ける資本主義の権化”と思っている人もいるでしょう。

この本の目的は、そんな硬直化したディズニーという言葉を解きほぐすことです。

では、ディズニーの魅力とは一体何なのでしょう。それは、徹底的に現実と幻想を混ぜ合わせたところから生まれ出るものです。宗教、差別、アート・・・・・・様々な観点からディズニーの世界を掘り下げていきましょう」

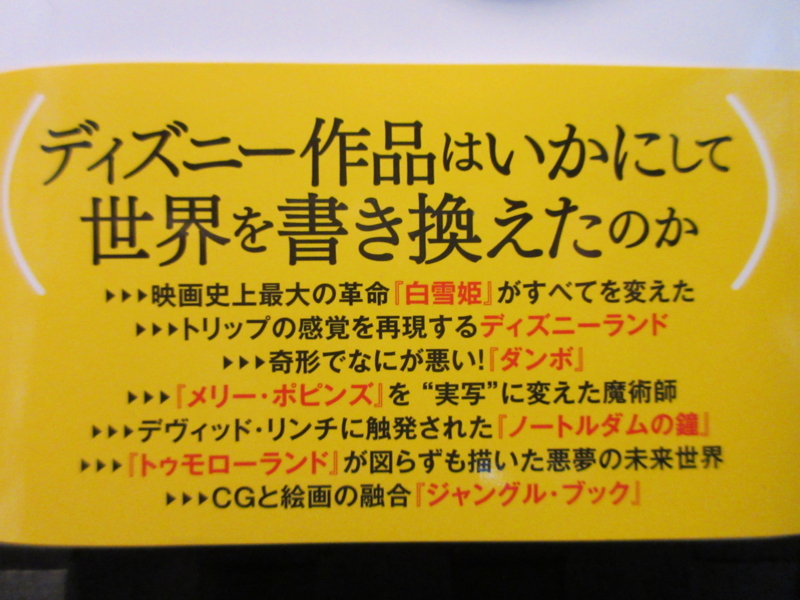

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「まえがき」

第一章 ノートルダムの鐘

ディズニー・ルネッサンスとは

牧師から与えられた「ウォルト」という名

ウォルトは「敬虔なクリスチャン」だったのか?

神の代替物としての「魔術への信仰」

ディズニーシーに掲げられた悪魔のシンボル

アニメーションは悪魔の技術

『ノートルダムのせむし男』映画化の歴史(1)

ロン・チェイニー版

『ノートルダムのせむし男』映画化の歴史(2)

チャールズ・ロートン版とアンソニー・クイン版

『エレファント・マン』とカジモド―軟禁されたフリークス

「良きクリスチャン」による迫害

キリスト教の欺瞞を体現する悪役

第二章 白雪姫

総統はミッキー・マウスがお好き

ヒトラーが愛した『白雪姫』

『白雪姫』がもたらした衝撃

『白雪姫』の姿の原点

マルチプレーンカメラ︱革命としての『白雪姫』

アニメーション原理主義者による批判

キャラクターが俳優になった―『キング・コング』と白雪姫

第三章 ダンボ

サーカスに売っちゃうぞ

ダンボと差別

ダンボはなぜ驚異的に可愛いのか

「ダンボ」はバカ夫

ダンボの受難

奇形を武器に変える

第四章 メリーポピンズ

「実写」と「アニメーション」は区別できるか

マット・ペインティングとは

ピーター・エレンショウ

ディズニー映画の「マット・ペインティング」

強制遠近法

絵の世界に飛び込もう

第五章 トゥモローランド

無神論の科学者と、宗教を信じる大勢のバカ

映画『トゥモローランド』と「プルス・ウルトラ」

カラッポな未来都市

ディズニーランドの元型としての〈ワーキング・モデル〉

オーディオ・アニマトロニクスは過去を志向する

自己言及のトイ・ショップ

登場しなかった『スタートレック』

不気味な未来社会エプコット

第六章 ディズニーランド

「トンネル・オブ・ラブ」

いかがわしかった「遊園地」

「ディズニー化」された遊園地

ピノキオが描いた猥雑さ

偽りの幸福の「イッツ・ア・スモール・ワールド」

ランド随一のアートなアトラクション

すべてが「ディズニー化」される時代

第七章 ジャングルブック

映画における現実と誇張

現実と幻想を横断する「ジャングル・クルーズ」

『ジャングル・ブック』

「マット・ペインティング」の伝統は続く

「あとがき」

「ディズニー」という言葉を聞くと、わたしの心は騒ぎます。わたしが大学1年生のときに東京ディズニーランド(TDL)がオープンしましたが、その衝撃は今でも憶えています。「夢と魔法の国」に魅せられたわたしは、おそらく100回以上はディズニーランドに足を運んでいると思います。また、わたしは処女作『ハートフルに遊ぶ』(東急エージェンシー)から『ハートビジネス宣言』(東急エージェンシー)まで8冊の本を書いて10年間の休筆期間に入ったわけですが、その8冊すべてにはTDLが登場しています。それぐらい、若い頃のわたしは、ディズニーランドに夢中なのでした。

初期の著書には必ずTDLが登場

初期の著書には必ずTDLが登場

「ハートフル」という言葉も、ディズニーランドをイメージして考えたぐらいです。「白雪姫」にはじまるディズニーの長編アニメ作品も、ほぼ全作品を観ていますし、DVDも持っています。ですから、わたしは本書を非常に興味深く読みました。著者が使った参考文献のほとんどを読んでいましたので、本書の内容も知っていることは多かったですが・・・・・・。

わがディズニーDVDコレクションの一部

わがディズニーDVDコレクションの一部

わたしの弟と同い年の著者は、わたしに劣らずディズニーの影響を強く受けたようで、本書の「まえがき」に以下のように書いています。

「物心がつくかつかないかの時分に『ダンボ』と『メリー・ポピンズ』に触れたことは、筆者に思わぬ影響を与えました。ひとことで言えば『魔術への信頼』です。語弊はあるかもしれませんが、ディズニーの作品や遊園地はおしなべて『魔術への信頼』がその根底にあると思います。ディズニー作品は基本的にどれもハッピーエンドですが、その幸福は多くの場合、魔術によってもたらされたものです。その魔術を『夢を叶える力』と言い換えてもいいかもしれません。夢とは幻想です。幻想は現実化できる、とディズニーはあらゆるメディアを使って主張しています」

また、著者は「魔術への信頼」について以下のように述べます。

「この『魔術への信頼』が興味深いのは、ディズニー自体の存在がそれを裏付けてしまっている、というところにあります。ウォルト・ディズニーが一大王国を築くことができたのは、彼に『魔術への信頼』があったからです。史上初の(実際はそうではないのですが、世界中の人が観たという意味では史上初です)長編アニメーション映画『白雪姫』がセンセーションを巻き起こすまで、人々はアニメーションという魔術にどこまでの力があるのか理解していませんでした。現在、文字通り世界一のエンターテインメント企業となったディズニーを考えると、無謀とも思えるウォルトの『魔術への信頼』が正しかったことは言うまでもありません」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ウォルトはまた、幻想が幻想のままにとどまり続けることを良しとしませんでした。ディズニーランドはアニメーションとはまた別の魔術によって、幻想を現実へと転化する試みでした。さらに実写作品においてもディズニーは魔術を駆使して幻想をスクリーン上で『現実化』させてきました」 そして、「まえがき」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。 「本書は主にディズニーがいかにテクノロジーを駆使して幻想を現実化してきたか、ということについての考察から成っています。十分に発達したテクノロジーは魔術と区別できない、と言ったのは『2001年宇宙の旅』で知られるSF作家のアーサー・C・クラークですが、ディズニーが提供するエンターテインメントについても同じことが言えるかもしれません」

第一章「ノートルダムの鐘」では、1996年に公開された『ノートルダムの鐘』が取り上げられます。いわゆる「ディズニー・ルネッサンス」過渡期の手描きアニメ作品です。

一般的には『リトル・マーメイド』から『ターザン』(1999年)までの時期を指して「ディズニー・ルネッサンス」と呼びます。「ディズニー・ルネッサンスとは」として、著者は以下のように述べています。

「『ディズニー・ルネッサンス』というのは、1989年の『リトル・マーメイド』に始まる一連の作品の興行的、ならびに批評的な大成功がもたらした、ディズニー・ブランドの劇的な復活のことを指します。というのも、今ではちょっと想像がつきにくいことですが、1970年代から1980年代にかけて、ディズニーはかつてない低迷期を迎えていたからです」

苦境にあったディズニーに転機が訪れたのは、1988年の『ロジャー・ラビット』でした。著者は述べます。

「スピルバーグと手を組み、アニメの有名キャラクターを詰め込んだ『ロジャー・ラビット』は世界中で大ヒットとなりました。その前の『オリビアちゃんの大冒険』(1986年)も『コルドロン』を超える興収をもたらしており、ディズニーは再び長編アニメーション作品へと舵を切ります。そうして生まれたのが「ディズニー・ルネッサンス」の嚆矢といえる『リトル・マーメイド』(1989年)ですが、こうした大きなうねりの背後には、1984年にパラマウントから移籍してディズニーの映画部門の長となったジェフリー・カッツェンバーグと、やはりパラマウントからディズニーに移って会長の座についたマイケル・アイズナーによる、事業全般に渡るテコ入れがありました」

著者は、「牧師から与えられた『ウォルト』という名」として、以下のように述べています。

「当時の会長アイズナーと映画部門責任者カッツェンバーグは、ディズニーに多くの変革をもたらしましたが、その中には宗教問題も含まれます。アイズナーとカッツェンバーグはどちらもユダヤ人ですが(ユダヤ教徒という意味です)、彼らがいなければ『ノートルダムの鐘』がディズニー作品として製作されることはなかったかもしれません。

ウォルト・ディズニーは宗教に関して慎重な立場を崩しませんでした。ウォルト自身はプロテスタントの一派『会衆派』の家庭で育ち、『ウォルト』という名前も一家と交流のあったイギリス人牧師ウォルター・パーからとられたものです」

また、「ウォルトは『敬虔なクリスチャン』だったのか?」として、著者は以下のように述べています。

「ウォルト・ディズニーの宗教観については、資料によって意見がまちまちです。ウォルト自身、自らを『クリスチャン』だとたびたび表明しているので、キリスト教系のメディアには『ウォルトは敬虔なクリスチャンだった』というような記述が多くみられます。一方で、伝記作家の多くはウォルトが宗教には懐疑的な立場で、教会に足を運ぶことはほとんどなかった、としています」

続けて、著者はかの「禁酒法」に言及し、以下のように述べます。

「ウォルト・ディズニーが生きた20世紀前半のアメリカでは、教会を中心とした共同体の影響力が大きく、キリスト教に根ざした道徳や価値観といったものが重んじられていました。1920年から1933年まで、アメリカでは禁酒法によってアルコール飲料が禁じられていましたが、悪名高いこの法律の成立過程にはキリスト教が大きく関わっています。禁酒法は1920年に突然登場したものではなく、18世紀から連綿と続くプロテスタント各派による禁酒運動が結実したものでした。ダンボがぐでんぐでんに酔っ払ったのは禁酒法が廃止されてわずか8年後、ピノキオが悪い子供たちと一緒にプレジャー・アイランドでへべれけになったのは『ダンボ』の1年前のことです。なお、州によっては1960年代まで禁酒法が残っていたところもあります」

ウォルト・ディズニーの信仰について、著者は「洗礼を受けた信者である、という定義からすればウォルト・ディズニーは確かにクリスチャンです。しかし、それが『敬虔な』あるいは『熱心な』クリスチャンであったかということには疑問の余地が残っています」と述べています。続けて、「神の代替物としての『魔術への信仰』」として、著者は述べます。

「一方でウォルト・ディズニーは長編アニメーション映画を始めとする自分の作品から、出来る限りキリスト教色を廃しようと努めました。これは商売上の理由からです。キリスト教色、もしくは宗教色がつくことは興行収入を押し下げることに繋がるとウォルトは考えていました」

また、ディズニーが作品から宗教色を排除しようとしたもうひとつの理由として、教条主義的に見えることを恐れたことがありました。これについて、著者は以下のように述べています。

「ディズニーのアニメが牧師の退屈な説教のようであったら、楽しいファンタジー映画だと思って観に来た子供たちは落胆してしまうことでしょう。といって、子供向けに独自のアレンジを加えた場合、こんどは保守的なキリスト教徒からの突き上げを食らうことは目に見えています。宗教的な要素を作品に入れてしまうことで、このような問題点がいくつも出てきてしまうのだとしたら、可能な限りキリスト教色をなくしたものにする方が楽だし確実に決まっています」

さらに、「アニメーションは悪魔の技術」として、著者は述べます。

「アニメーションの語源は『アニマ』です。これはラテン語で『生命』あるいは『魂』という意味ですが、ここから生命を持たない物体にも霊が宿っているとする信仰を指す『アニミズム』という言葉も生まれました。アニメーションは『命を持たない絵に生命を吹き込んで、生き生きと動かしてみせる』技術ですから、ある意味アニミズム信仰を現実化したものである、とみることができます」

続けて、生命を持たない物体にも生命を吹き込むことについて、著者は以下のように述べています。

「キリスト教では生命を創造できるのは神だけで、そうでないものが生命を生み出そうとする技は危険で悪魔的なものだとみなされてきました。メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を例に出すまでもなく、『命のないところに生命を吹き込む行為』は忌まわしく、自然の摂理に反したサタニックなものだと思われてきたのです。同様に『魔術』もキリスト教の世界では敬遠されるものの1つです」

さらに、ディズニー映画とキリスト教の関係について、著者は述べます。

「ディズニーの『魔術の王国』に、キリスト教の信仰と相容れない要素が本質的に備わっていることは否定できません。もちろん、ほとんどの観客は自身の宗教を抜きにしてディズニー映画を楽しんできたし、それはウォルトの存命中も現在も変わりません。

しかし『自身の宗教を抜きにして楽しめる』作品にすることはウォルトにとって、思想的に、あるいは経済的に重要なことでした。ディズニーのマジカルな作品からは、こうして宗教色が―かなり徹底的に―排除されていくことになりました」

著者は、「『ノートルダムのせむし男』映画化の歴史(1)ロン・チェイニー版」として、以下のように述べています。

「ロン・チェイニーの『ノートルダムのせむし男』はユニヴァーサル映画の超大作で、現時点での最新版であるディズニーのバージョンにまで至る『ノートルダムのせむし男』映画のビジュアルを決定づけた作品です。チェイニーはカジモドを演じるにあたって実際に脊柱後湾症を患っている人々に取材を敢行、その精緻なメイクアップとリアリスティックな身のこなしは当時の観客をして『本物のせむし男が出演している!』とセンセーションを巻き起こしたといいます。ノートルダム大聖堂に大群衆が押し寄せるクライマックスに関してもロン・チェイニー版のビジュアルの影響力は絶大で、ディズニー版を含む後続作品の基礎となりました」

また、著者は以下のように述べています。

「ロン・チェイニー版の『ノートルダムのせむし男』はユニヴァーサル映画初となるヒット作でした。ユニヴァーサルはその後『ドラキュラ』(1931年)や『フランケンシュタイン』(1931年)の大ヒットで怪奇・ホラー映画を得意とするスタジオに成長していくわけですが、『ノートルダムのせむし男』はその流れを生むきっかけになった作品でした。ユーゴ―の原作の権利を買って、企画を持ち込んだのはロン・チェイニー自身です。彼は自分のメイクアップ技術と演技を活かせて、かつ壮大な作品にするのにうってつけの原作として『ノートルダムのせむし男』を選んだのでした」

そして著者は、ディズニー版「ノートルダムの鐘」について述べるのでした。

「ディズニー版のカジモドは、姿形は醜く歪んではいるものの、中身は傷つきやすい、ごく普通の青年です。しかし、チェイニー版をはじめ、ディズニー以前の『せむし男』のカジモドは(作品ごとに多少レベルは違いますが)普通の人より知能が劣る存在として描かれてきました。また、それまでのカジモドは教会の大鐘を鳴らす仕事を続けたせいで耳が悪くなってしまったという設定でしたが、ディズニー版ではこの要素も取り払われました。その結果として何が起きたかというと、ディズニー版のカジモドは急速に『ノートルダムのせむし男』としてのキャラクターを逸脱して、むしろデイヴィッド・リンチ監督のフリークス映画『エレファント・マン』(1980年)へと接近していくことになったのです」

「『エレファント・マン』とカジモド―軟禁されたフリークス」として、著者は、「19世紀末、ヴィクトリア朝ロンドンで医師フレドリック・トリーヴスによって『発見』された、重度の障害を持つ奇形の青年ジョン・メリックは、『エレファント・マン=象人間』と呼ばれて時代の寵児になりました」と述べています。

また、「エレファント・マン」ことジョン・メリックと「ノートルダムの鐘」のカジモドの関係について以下のように述べます。

「『エレファント・マン』は歴史上実在したフリークスの中で最大の知名度を誇ります。一方でカジモドはフィクションの世界において、現実世界における『エレファント・マン』と同様に知られるキャラクターです。どちらも悲劇的な存在であり、また、どちらも内面は繊細な青年です。『エレファント・マン』が自らの意志で死を選んだのは、彼が27歳のときでした。ユーゴ―の『ノートルダム・ド・パリ』を映画化するにあたって、製作陣は否が応でも『エレファント・マン』を意識せざるを得なかったことでしょう。カジモドに知性を持たせたことで、『ノートルダムの鐘』はますます『エレファント・マン』を思わせるキャラクターになりました」

「キリスト教の欺瞞を体現する悪役」として、ディズニーとキリスト教の関係について、著者は以下のように述べています。

「『ノートルダムの鐘』はキリスト教についてきちんと言及することによって、それ以前のディズニー作品にも増して『反・キリスト教』の立場を明確にした、きわめて特異な作品でした。そして、この作品を頂点として、ディズニーは『宗教問題には深く立ち入らない』方向へと再び舵を切ります」

著者によれば、ディズニーがここまではっきりと「反・キリスト教」の立場を表明した作品は、後にも先にも『ノートルダムの鐘』しか存在しないそうです。

第二章「白雪姫」では、「総統はミッキー・マウスがお好き」として、著者は以下のようなナチス・ドイツのエピソードを紹介しています。

「ヒトラーとゲッベルスはディズニー・アニメーションのファンでした。ヒトラーはミッキー・マウスの悪口を言ったりもしているのですが、それでもディズニー製の見事なアニメーションには驚嘆を隠せず、ゲッベルスに対し『ああいった素晴らしいアニメーションを我が国でも作れないものか!』と、国産アニメーション映画の製作に大号令をかけました。これはのちに、『ドイッチェ・ツァイヒェンフィルム』という巨大アニメーション会社(1941年設立)に結実することになるのですが、このスタジオがものにしたまともなアニメーション映画は『Armer Hansi』(1943年)1本だけに終わりました」

「ヒトラーが愛した『白雪姫』」として、著者は以下のように述べます。

「ディズニー初の長編アニメーション映画『白雪姫』は1937年の作品です。そして、ヒトラーは『白雪姫』を心待ちにしていました。というのも『白雪姫』はもともとドイツの民話をベースとした『グリム童話』からきているので、『古き良きドイツ』のイメージを扇動に用いていたヒトラーにとって、とても好ましい作品に思えたからです。ドイツに『白雪姫』のフィルムが持ち込まれたのは1938年のことでした(アメリカでプレミア上映されたのは1937年12月21日)」

また、著者はヒトラーの映画好きについて以下のように述べています。

「全世界の観客と同じように、第三帝国の総統ヒトラーも『白雪姫』に魅了されました。ヒトラーがフェイバリットとして挙げている3本の映画は『白雪姫』と『キング・コング』(1933年)、それに『銀嶺セレナーデ』(1941年)なのですが、どれもアメリカ映画なのには苦笑させられます(もちろん当時のドイツに優れた映画がなかったわけではありません。ただ、ナチス政権が勢いを増す中で、多くの映画人が国を離れてアメリカへと渡ったことも事実です)」

さらに、著者は「『白雪姫』がもたらした衝撃」として述べています。

「『白雪姫』は、何もかもが真にエポック・メイキングな作品でした。後の文化全般に与えた影響、エンターテインメントの新しい『形』を生み出したという意味において『白雪姫』に比肩し得る作品は『スター・ウォーズ』ぐらいしかない、という人もいるほどです。しかし、『スター・ウォーズ』がいまやディズニー作品になっていることを考えると皮肉な感じがします」

著者は、「キャラクターが俳優になった―『キング・コング』と白雪姫」として、以下のように述べています。

「稀代のモンスター『キング・コング』を生んだこの作品は、ストップ・モーション・アニメーションや特撮の持つ果てしない可能性への扉を開きました。コマ撮りで人形を動かすストップ・モーション・アニメーションは『キング・コング』以前からあり、『キング・コング』のアニメーションを担当したウィリス・オブライエンはその手腕を1925年の『ロスト・ワールド』でも存分に発揮していました。しかし『ロスト・ワールド』に登場した恐竜たちとコングは一点で大きく意味合いが異なっていました。コングは『観客が感情移入することのできる』初めてのモンスターでした」

また、著者は名作「キング・コング」について以下のように述べます。

「コングの誕生は、映画の世界に新たな地平をもたらしました。フランケンシュタインの怪物やドラキュラといった、それまでのモンスターは俳優が演じていましたが、コングは誰が演じていたわけでもありません。ウィリス・オブライエンが1コマずつ動かした、それ自体は生命を持たない人形があっただけです。しかし、スクリーンに映し出されたコングは、生命力に溢れた『俳優』そのものでした。『キング・コング』が誕生した瞬間は、『実在しない映画スター』がスクリーンに生を受けた瞬間でもありました。

『白雪姫』はセル画のアニメーションで同じことを成し遂げました」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「4年の時間差はありますが、同じ時期に『キング・コング』と『白雪姫』が、立体と平面の違いはあっても基本的には同じアニメーションという技術を使って、映画におけるリアリティを根っこからひっくり返してしまったことは示唆的です。1929年に起こった世界大恐慌の余波がいまだ残る中、『キング・コング』と『白雪姫』は『リアリティの垣根を突破する』ことで、どちらも大人気を博しました。それは現実逃避的な娯楽であったかもしれませんが、この2作が内に秘めたポテンシャルは、その後の映画/アニメーション産業の行く末を決定づけるものでした。現代の娯楽映画のほとんどが、実は『キング・コング』あるいは『白雪姫』の影響下にある、という事実は重く受け止める必要があります。どちらもアドルフ・ヒトラーに愛された映画だったということは別としても・・・・・・」

第三章「ダンボ」では、「サーカスに売っちゃうぞ」として、著者は子どもにとってのサーカスの恐怖について以下のように述べます。

「アメリカの場合、サーカスは各地を転々と巡回する見世物興行で、またサイドショーと呼ばれる見世物小屋が付き物だったことから、『サーカスに売っちゃうぞ!』の効果はてきめんでした。『サーカスに売っちゃうぞ』ということで、アメリカでは『どこか遠くの見知らぬ土地に連れ去られる恐怖』と『フリークとして見世物にされてしまう恐怖』の両方を子共に植え付けることができたのです」

また、著者はサーカスについて以下のように述べています。

「『ダンボ』のサーカスのモデルになったのは『リングリング・ブラザーズ&バーナム&ベイリー・サーカス』という、当時全米最大の規模を誇ったサーカスですが、このサーカスにもサイドショーはもちろん付いていて、ダンボの時代にも『ビルマからやってきたキリン首の女性』だとか『口唇に板を埋め込んだウバンギ族の土人』(どちらも当時のポスターの文言による)などが、『世界最大のゴリラ〈ガルガンチュア〉』と並んで華々しく宣伝されていました(お断りしておきますが、これはあくまでも当時のバーナム&ベイリー・サーカスが『見世物』として少数民族やゴリラを並列に扱っていたという事実に基づくもので、それが現代の目から見ると極めて差別的であることは言うまでもありません)」

そして、ディズニーの「ダンボ」です。著者は、「ダンボと差別」として以下のように述べています。

「端的に言って『ダンボ』は奇形と差別にまつわる物語です。

これは悪趣味を標榜したいがためにそう言っているのではなく、実際に『ダンボ』はそういうお話です。映画でも、意地悪なおばさんゾウが『こうなったのも全部、あのちびのF‐R‐E‐A‐Kのせいなんだから』と、わざわざ区切って『フリーク(奇形)』という言葉を強調しています。海外の研究では『ダンボ』と、やはりサイドショーのフリークたちを描いたトッド・ブラウニング監督の異色作『フリークス(怪物團)』(1932年)を関連づけて論じているものもあります」

また、フリークとしてのダンボについて、著者は以下のように述べます。

「『ダンボ』は自らの奇形・短所を、飛翔するための(文字通り)翼へと変えてしまいます。細かい差異をとりあげて『奇形だ』『変人だ』『我々とは違う』などと言い募る世間に迎合して『ノーマル』になる必要などない、と『ダンボ』は高らかに謳いあげます。なぜなら、その『細かい差異』こそが、自分を自分にし、ひいてはさらなる高みへと引き上げてくれる長所にほかならないからです。フリークで上等、奇形でいいじゃないか、という考えが『ダンボ』には背景としてあります。このメッセージは本当に力強く、誰にも勇気を与えてくれるものだと思います」

さらに著者は、「奇形を武器に変える」として、ダンボの飛行について以下のように述べます。

「ダンボが高い塔から墜落し、地面が迫ってきて『もうだめだ!』と思った瞬間、奇跡のように舞い上がる場面には最高に高揚させられます。これを上手に換骨奪胎したのがスティーヴン・スピルバーグ監督で、『E.T.』のクライマックス、警官隊に追われて『もうだめだ!』となった子供たちの自転車が一斉に大空へと舞い上がる場面は明らかに『ダンボ』のこのシーンを下敷きにしています。スピルバーグは『1941』でもアメリカの将軍が映画館で『ダンボ』を観て涙する、という場面を挿入していました」

第四章「トゥモローランド」では、「ディズニーランドの元型としての〈ワーキング・モデル〉」として以下のように書かれています。

「ディズニーランドがもともと、ウォルト・ディズニーが抱く蒸気機関車への飽くなき愛情から始まったことはよく知られています。ディズニー一族は蒸気機関車と深い繋がりがあり、ウォルト自身も若い時分に鉄道の車内売り子をしていた経験があります。ウォルトの鉄道熱は1948年にシカゴで開催された鉄道博覧会に行ったことで再燃、鉄道模型が趣味だったアニメーターたちの協力を得て、自宅の敷地に巨大なミニチュア鉄道を走らせるまでになります」

また、著者は映画「トゥモローランド」について以下のように述べます。

「映画の『トゥモローランド』に登場する『オーディオ・アニマトロニクス』たちは略して『AA』と呼ばれていますが、彼らが一体何の目的で作られ、何が可能なのか、いまひとつ掴みきれないところがあります。確かにアテナはまるでターミネーターのようなスピードで走ったり、特殊な武器を使って敵をやっつけたりすることができますが(あとお腹に爆弾を隠したりもしました)、それが一体、何のための能力で、それが人類の未来にどのような恩恵をもたらすのか、ということは不明なままです。皮肉なことに、これはディズニーランドの『オーディオ・アニマトロニクス』たちも同様です。彼らは『まるで生きているように見える』精巧なオモチャであって、それ以上のものではありません」

さらに、著者はディズニーランドについて以下のように述べます。

「ディズニーランドは従来のアメリカの遊園地であった『汚い部分』を徹底的に取り除くことでファンタジーの世界を地上に実現した場所です。それと同じようにエプコットは現実の都市につきものの犯罪やゴミ問題、犯罪や紛争を取り去った理想都市になるはずでした。住民がみな『オーディオ・アニマトロニクス』だったら、それも可能だったかもしれません。ウォルトが作った機械じかけのジオラマ『ディズニーランディア』は、きっと素敵に完璧な、そして現実には存在しなかった『古き良き時代』を再現した〈ワーキング・モデル〉だったことでしょう」

著者は「ウォルト・ディズニーは過去を美化することにかけては天才でした」として述べます。

「西部時代を『フロンティアランド』で美化し、『メインストリートUSA』では『アメリカ人の懐かしの〈メイン・ストリート〉』を美化してみせました。『南部の唄』ではアメリカ南部の人種問題を『美化』して糾弾されたりもしました。

ところがウォルトは未来を『美化』することはできませんでした。『ユートピア』という言葉にはもともと非人間的な管理社会、という含みがありますが、未来を『美化』しようとしたウォルト・ディズニーは、汚く醜いものを排除することに熱中したあげく、皮肉にもディストピアとしての未来世界を構想してしまったのです」

第六章「ディズニーランド」の冒頭では、「トンネル・オブ・ラブ」が取り上げられます。

著者は、以下のように述べています。

「『トンネル・オブ・ラブ』は水上を進む形式の『ダーク・ライド』で、ロープなどで示されたガイドに沿って乗客が自分でボートを操作するものが当時は一般的でした。こうした『ライド』は、主に若者の下心を満たすためのツールとして人気を博していました。現在と違い、当時は結婚前の男女が公の場でいちゃいちゃすることは非常に不道徳だとみなされていたので、他人の目を気にせずにいちゃつける場を提供してくれる、このような『ライド』に人々が飛びついたのです。怪しげな洞窟を模した暗いトンネルは格好のデート・スポットでした。だから『愛のトンネル』と呼ばれたわけです」

また、著者は「いかがわしかった『遊園地』」として、以下のように述べます。

「エロチックな場としての『トンネル・オブ・ラブ』は、といって単に暗い洞窟を進むだけのものではありませんでした。この手の『ライド』にはそれぞれテーマが設定されていて、お化け屋敷的なものや、歴史をモチーフにしたものなど、いろんな種類がありました。が、基本的にこうした『ライド』のテーマは薄気味悪いもので、機械仕掛けの人形や音響で観客を驚かせるのが常でした。これはデート・ムービーとしてのホラー映画と同じ効果を狙ったもので、つまり女性客に(逆の場合もあったと思いますが)キャッと言って男性に抱きつく口実を与えるために、おどろおどろしい意匠が取り入れられていたのです」

さて、「『ディズニー化された』遊園地」として、著者は述べています。

「英語に『Disneyfy ディズニファイ』という造語があります。これは動詞で『ディズニー化する』という意味です。『ディズニー化する』とは、具体的には『物事から〈不快さ〉や〈問題になりそうな要素〉を取り去ることで、より人々にとって〈受け入れやすく、心地よい〉状態にすること』です。そうすることによって、より高い人気と収益が得られるようにすることも『ディズニー化』の一貫です」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ただし、なにかを『ディズニー化』することは、決して良いこととは限りません。なぜなら『ディズニー化』する過程で、歴史的な事実であるとか、現実に存在する問題といったものが犠牲にされることがままあるからです。その最も悪名高い例は『南部の唄』でしょう。南北戦争後の南部を舞台にしたこの作品は、白人の農園主と黒人の小作人の関係を『ディズニー化』し、まるで奴隷制など存在しなかったかのように牧歌的に描いたことで批判にさらされました」

さらに、著者は「ディズニー化」について、以下のように述べます。

「『ディズニー化』は、いまやディズニーランドを越えて、現実世界をも侵食し始めています。最も有名な例はおそらくニューヨークとラスベガスでしょう。どちらも以前は悪名高い危険な都市でしたが、大規模な再開発を経て『ディズニー化』され、『家族連れが安心して楽しめる』テーマパークのような街に生まれ変わりました。ニューヨークとラスベガスの『ディズニー化』は政治や行政、それにデベロッパーの思惑が複雑にからみあった結果として生じたものですが、どちらの街にも今はディズニー・ストアが存在し、とくにニューヨークの巨大なディズニー・ストアは新たなランドマークとしてひときわ存在感を放っています」

「ピノキオが描いた猥雑さ」として、著者は以下のように述べます。

「ウォルト・ディズニーは、不潔で猥雑で、さらにエロチックな刺激をもかきたてる、旧来の遊園地がまったく気に入りませんでした。セックスのことで頭が一杯の若者たちが、酒を飲んで乳繰り合う場所では『家族連れが安心して楽しむことができない』からです。いかがわしい見世物の数々も、子供連れとしては嬉しくありません(子供は本当はそういうものを見たいのかもしれませんが)。ウォルトの目から見た、それまでの『いかがわしい遊園地』は映画『ピノキオ』(1940年)によく表現されています。映画の中でピノキオは悪友にそそのかされて、遊びの島『プレジャー・アイランド』に向かいます」

世界中の子どもたちに多くの夢を与えてきたウォルト・ディズニー。

彼は、一体どんな人だったのでしょうか? 著者は次のように述べます。

「ウォルト・ディズニーはチェーンスモーカーで、お酒も大好きでした。ですがウォルトは公の場では常に『気のいいウォルトおじさん』を演じ続けました。本人も『ぼくは酒も飲むしタバコも吸うが、〈ウォルトおじさん〉はそんなことはしない人なんだ』と語っていますが、これはウォルトがパブリック・フィギュアとしての自分自身をも『ディズニー化』していたことを裏付けるものです。家族向けのテレビやイベントに登場する『ウォルトおじさん』は、『ディズニー化』されている必要がありました」

「すべてが『ディズニー化』される時代」として、著者は述べます。

「ウォルト・ディズニーが鉄道や蒸気機関車を熱愛し、ウォルトの自宅裏庭に作られた鉄道模型がディズニーランド発想の源になっている、という話はよく知られています。ウォルトとその一族は、多くの同時代のアメリカ人と同様、生活と仕事の両面において鉄道と切っても切れない関係にありました。

しかし、ウォルトが鉄道を愛したのは、果たして蒸気機関そのものへの愛着、また『見知らぬ土地へと自分を運んでくれる夢の乗り物』だったから『だけ』なのでしょうか? そうではないと思います。鉄道がもたらす『新たな知覚』としてのスピード感、あるいは字義どおりの意味での『トリップ感』、その『ビジュアル・ショック』・・・・・・こうした感覚は、蒸気機関のメカニカルな楽しみや、未知の世界への期待と同様にウォルトを刺激したはずです」

そして、著者はディズニーランドについて以下のように述べるのでした。

「鉄道、『ダーク・ライド』、『トンネル・オブ・ラブ』。ディズニーランドは、それ以前に存在した『体験』の数々を『ディズニー化』する、壮大な実験場だったのかもしれません。その『実験』は成功しました。いかがわしさが排除され、『家族連れが安心して楽しめる社会』は、いまや世界的な目標もしくは標準となりました。恐るべきはその結果で、社会全体のディズニー化が進むにつれ、現実と幻想の立場は入れ替わりつつあるように見えます。汚く危険なものは『バーチャルに楽しむ』ものとなり、明るく清潔で『理想化された』世界の方により『現実味』が感じられるようになりました」

第七章「ジャングルブック」では、著者は最古の映画について言及し、「映画における現実と誇張」として以下のように述べています。

「リュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への到着』(1896年)は、蒸気機関車が駅に到着するところを映した50秒の映画です。この映画には有名な逸話が残っていて、それは『奥から手前へと迫ってくる機関車の姿に観客が驚き、パニックを起こした』というものです。これはドイツの文芸評論家が雑誌に発表した文章に端を発する一種の都市伝説で、ことの真偽は不明です」

また著者は、映画の本質について以下のように述べます。

「『ラ・シオタ駅への到着』をめぐる逸話が歴史的事実であるかどうかは別として、映画はその創生期から、『現実』と『幻想』の混交するところに遊ぶものでした。リュミエール兄弟の作品に代表される『現実の一場面を切り取った』映画は『アクチュアリテ』と呼ばれました。『アクチュアリテ』とは『ニュース』という意味ですが、本来は『現状』=いま、このときの現実、という意味を持つ言葉です。英語で『アクチュアリティ・フィルム』と呼ばれる『アクチュアリテ』は、いわゆるドキュメンタリー映画とは違って作者の主義主張やテーマといったものがなく、単に実景を映したものである、という特徴があります」

さらに著者は、映画のフィクション性について述べます。

「初期の映画で『アクチュアリテ』と人気を二分したのはフィクションです。トリック撮影を駆使したジョルジュ・メリエスの作品はその代表格でしょう。メリエスはさまざまな技法を編み出して、人間の頭を風船のようにふくらませたり(『ゴム頭の男』1901年)、同一人物だけで構成された楽団が演奏する様子や(『1人バンド』1900年)、砲弾型の宇宙船による月世界旅行(『月世界旅行』1902年)といった、現実にはあり得ないファンタスティックな映像を多数ものにしました」

著者は、メリエスの幻想的な映画について以下のように述べます。

「メリエスの映画は、当時の観客に銀幕上のファンタジーを提供するものでしたが、同時にそれは『リアル』なものとして受け取られていたはずです。『現実にはあり得ない』メリエスの映像は、それが『現実にはあり得ない』ことが明白であるにも関わらず、あたかも現実の映像のように見えるから観客は驚き、喜んだのです」

そして著書は、アニメーションについて以下のように述べるのでした。

「アニメーションは『リアル』と『誇張』=『デフォルメ』の間を自在に行き来できる表現手段です。ディズニーの優れたアニメーターたちは『デフォルメ』のプロフェッショナルで、彼らは形態をデフォルメするだけでなく、表情や動き、物理法則そのものをもデフォルメしてみせました。ディズニー・アニメのキャラクターがおそろしく『生き生きとして』見えるのはデフォルメの技術が卓越したものだからですが、その前提として、モデルとなる現実の人間や動物に対する観察眼がおそろしくしっかりとしたものであることは言うまでもありません。

『現実』と『幻想』、『リアル』と『デフォルメ』の垣根は、思ったほど高くないばかりか、そもそも、はっきりとした境界線など、どこにも存在しないのかもしれない。『映画』というメディアは、この事実を改めてくっきりと浮かび上がらせました。そして、ウォルト・ディズニーはそのことに極めて自覚的なクリエイターでした」

著者は、「現実と幻想を横断する『ジャングル・クルーズ』」として述べます。

「いったい『ジャングル・クルーズ』とは、実際のところ何なのでしょうか?『ジャングル・クルーズ』とは、何をお客さんに提供するライドなのでしょう? おそらく『エキゾチックなジャングルで、さまざまな危機に見舞われる「バーチャルな河下り体験」』というのが模範的な回答なのではないかと思いますが、しかしなぜ我々はそれがフェイクだと知りつつ『バーチャルな体験』に歓声を上げ、人工の驚異に目を見張るのでしょうか。そこには、現実と幻想の境目がぐらつく感覚がもたらす、根源的な『喜び』が隠されているのではないかと筆者は思います。ディズニーはアニメや映画、テーマパークを通じて、この『現実と幻想の境界線がぐらつく喜び』を追求してきました」

また、著者はディズニーランドについて以下のように述べています。

「ウォルトはディズニーランドを作るにあたって、『まるで映画のセットの中にいるような』体験を観客に味わってもらいたいと考えていました。といって、実際の映画のセットのように、裏側に回るとベニヤや角材がむき出しになっていたり、上を見上げれば照明が見えるようなもののことではありません。ウォルトが夢想したのは『映画の世界に入り込んだかのように感じられる』テーマパークであり、それは単に観るだけの映画を超えて、五感で『中に入り込んだこと』が実感できる、バーチャルな『映画体験』です。『ジャングル・クルーズ』の動物をロボットにすることをウォルトが決心したのは『海底二万哩』に登場した巨大イカの作り物を評価したからだと言われています。機械じかけで、まるで生きているかのように見える巨大イカのリアリティが再現できるなら、テーマパーク内の動物をロボットに置き換えても大丈夫なはずだ、とウォルトは考えました」

2016年、リメイク版「ジャングル・ブック」が公開されました。この映画は、「ジャングル・クルーズ」の正統な後継者といえる作品だといいます。著者によれば、「ジャングル・ブック」が凄まじいのは、「写真のようにリアリスティックなCG」を使って、あくまでも「絵画的な画作り」を徹底しているところにあるそうです。

さらに、「『マット・ペインティング』の伝統は続く」として、著者は述べます。

「『ジャングル・ブック』は、主人公の少年以外、画面に映るほとんどすべてがCGで描かれた作品で、まさに新時代の『実写映画』です。そして『ジャングル・ブック』には、マット・アーティスト、ピーター・エレンショウから続くディズニー実写映画の『魔法』がしっかりと引き継がれています」

また、著者は以下のようにも述べています。

「『ジャングル・ブック』の『実写と見分けのつかないような、しかし断じて実写では不可能な映像』は、手描きのアニメーションの子孫でもあり、また『マット・ペインティング』の進化形でもあります。コンピュータによるイメージ生成の技術は背景とセル画、あるいはアニメーションと『マット・ペインティング』の境界を取り払ってしまいました」

そして、著者は「あとがき」で以下のように述べるのでした。

「ディズニーのコンテンツの中心は常にファンタジーです。ファンタジーは実現しないからこそファンタジーなのですが、ディズニーはそれをさまざまな形で実現させることに精力を注いできました。

こうしてファンタジーが(限定的な形であっても)次々と『実現』することで、現実と幻想の境界はあやふやなものになりました。私たちが信じて疑わない現実世界の優位性は、ディズニーにおいては乗り越えられるべき障壁です。いっときの逃避として始まったディズニー製のファンタジーは、いまや実際に現実世界を凌駕しつつあります」