- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.04.13

明日、4月14日は熊本地震の発生から1年目です。

あの地震では、日本中が大きな悲しみに包まれました。

『悲しみの秘義』若松英輔著(ナナロク社)を読みました。

若松氏は、この読書館でも紹介した『魂にふれる』、『霊性の哲学』の著者であり、いま注目の批評家です。本書は日経新聞に連載されたエッセイを1冊にまとめたものです。

著者は1968年、新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文学科卒業。

「越知保夫とその時代 求道の文学」で第14回三田文学新人賞受賞。著書に『井筒俊彦 叡知の哲学』『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』(ともに慶應義塾大学出版会)『吉満義彦 詩と天使の形而上学』『内村鑑三をよむ』(いずれも岩波書店)、『涙のしずくに洗われて咲きいづるもの』(河出書房新社)、『生きる哲学』(文春新書)などがあります。

わたしと同じく、NPO法人 東京自由大学の顧問でもあります。

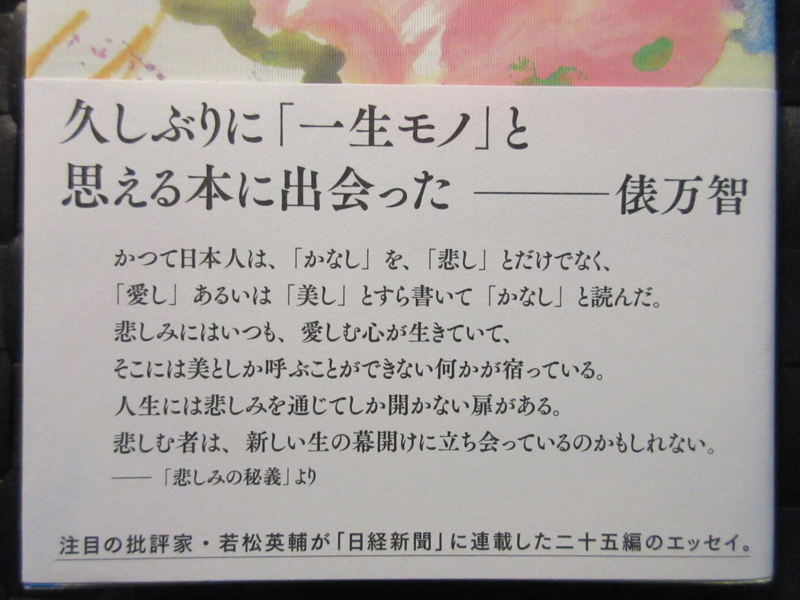

本書の帯

本書の帯

帯には「久しぶりに『一生モノ』と思える本に出会った」として、歌人の俵万智氏の言葉が以下のように紹介されています。

「かつて日本人は、『悲し』を『悲し』とだけでなく、『愛し』あるいは『美し』とすら書いて『かなし』と読んだ。悲しみにはいつも、愛おしむ心が生きていて、そこには美としか呼ぶことのできない何かが宿っている。人生には悲しみを通じてしか開かない扉がある。悲しむ者は、新しい生の幕開けに立ち会っているのかもしれない。―『悲しみの秘義』より」

また、帯の最下段には「注目の批評家・若松英輔が『日経新聞』に連載した二十五編のエッセイ」と書かれています。

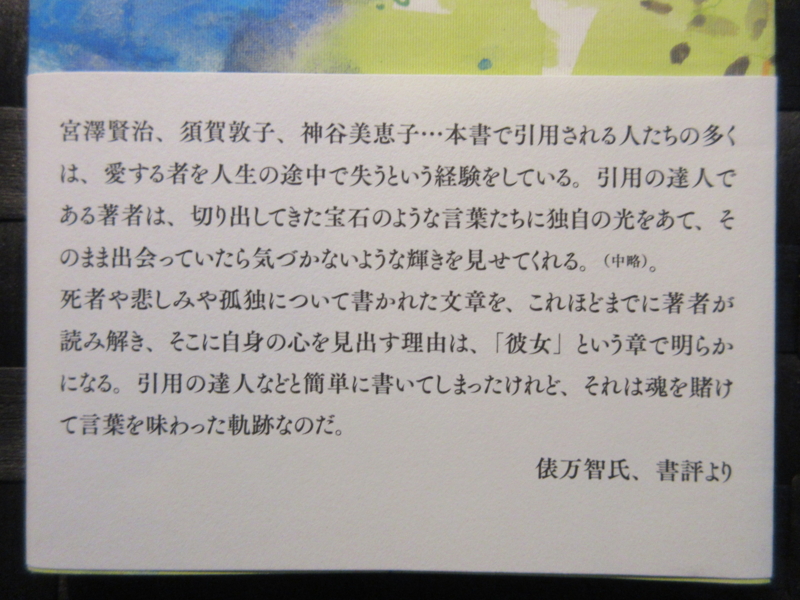

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏にも、俵万智氏の言葉が以下のように紹介されています。

「宮澤賢治、須賀敦子、神谷美恵子・・・本書で引用される人たちの多くは、愛する者を人生の途中で失うという経験をしている。引用の達人である著者は、切り出してきた宝石のような言葉たちに独自の光をあて、そのまま出会っていたら気づかないような輝きを見せてくれる。(中略)。死者や悲しみや孤独について書かれた文章を、これほどまでに著者が読み解き、そこに自身の心を見出す文章を、『彼女』という章で明らかになる。引用の達人などと簡単に書いてしまったけれど、それは魂を賭けて言葉を味わった軌跡なのだ。 俵万智氏、書評より」

さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「悲しみを通じてしか見えてこないものが、この世には存在する。涙は、必ずしも頬を伝うとは限らない。悲しみが極まったとき、涙は涸れることがある。深い悲しみのなか、勇気をふりしぼって生きている人は皆、見えない涙が胸を流れることを知っている。人生には悲しみを通じてしか開かない扉がある。悲しむ者は、新しい生の幕開けに立ち会っているのかもしれない。耳をすます、小さな声で勇気と希望に語りかける、二十五編のエッセイ」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

1 悲しみの秘義

2 見えないことへの確かさ

3 低くて濃密な場所

4 底知れぬ「無知」

5 眠れない夜の対話

6 彼方の世界へ届く歌

7 勇気とは何か

8 原民喜の小さな手帳

9 師について

10 覚悟の発見

11 別離ではない

12 語り得ない彫刻

13 この世にいること

14 花の供養に

15 信頼のまなざし

16 君ぞかなしき

17 模写などできない

18 孤独をつかむ

19 書けない履歴書

20 一対一

21 詩は魂の歌

22 悲しい花

23 彼女

24 色なき色

25 文学の経験

「あとがき」

「はじめに」で、著者は以下のように書いています。

「一見すると希望にあふれた者のように見えてもそんなとき人は、人生の問いから遠いところにいる。人は、自分の心の声が聞こえなくなると他者からの声も聞こえなくなる。

祈ることと、願うことは違う。願うとは、自らが欲することを何者かに訴えることだが、祈るとは、むしろ、その何者かの声を聞くことのように思われる」

また、著者は以下のようにも書いています。

「人生はしばしば、文字にできるような言葉では語らない。人生の問いと深く交わろうとするとき私たちは、文字を超えた、人生の言葉を読み解く、内なる詩人を呼び覚まさなくてはならない」

2「見えないことへの確かさ」では、著者は以下のように述べます。

「人はみな、例外なく、内なる詩人を蔵している。詩歌を作るかどうかは別に、誰もが詩情を宿している。そうでなければ真理や善、あるいは美しいものにふれたとしても何も感じることはなく、それを誰かに伝えたいと思うこともないだろう。内なる詩人はこう語る。見えないから不確かなのではない。見えないからこそ、いっそう確かなのだ」

3「低くて濃密な場所」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「『よむ』という営みは、文字を追うこととは限らない。こころを、あるいは空気を『よむ』ともいう。句を詠む、歌を詠むともいう。『詠む』は、『ながむ』とも読む。『新古今和歌集』の時代、『眺む』には、遠くを見ることだけでなく、異界の光景を認識することを指した」

4「底知れぬ『無知』」では、著者はソクラテスに言及して述べます。

「哲学の祖と呼ばれるソクラテスは、哲学の極意は、『無知の知』を生きることだと語った。本当に知らない、と心の底から感じ得ることが、哲学の原点だというのである。何かを本当に知りたいと思うなら、心のうちに無知の部屋を作らなくてはならない。分かったと思ったとき人は、なかなかそれ以上に探求を続けようとはしないからだ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「ソクラテスがいう『哲学』とは、単に知識を積み重ねることではない。それは心から真実にふれたいと願い、叡知を探求することにほかならない。だからソクラテスにとって哲学者とは、豊富な知識を誇る者であってはならなかった。むしろこの人物は、いたずらな知識は不要なばかりか叡知と人間の関係を邪魔するものだと感じていた」

また、著者は「仕事」について以下のように述べます。

「愛することには、ときに静かな苦役を伴う。しかし、人はその苦しみにも意味があることを知っている。ここでの『仕事』は、金銭を手に入れることではない。人間が、その人に宿っている働きをもって、世界と交わる営みを指す。子育て、病む者の介護をはじめ、家族の無事をおもんばかることが、重要な人生の仕事であるのはいうまでもない」

7「勇気とは何か」では、著者は以下のように述べます。

「考えるとは、安易な答えに甘んじることなく、揺れ動く心で、問いを生きてみることだ。真に考えるために人は、勇気を必要とする。考えることを奪われた人間はしばしば、内なる勇気を見失う。私たちは今、武力を誇示するような勇ましさとはまったく異なる、内に秘めた叡知の働きを呼び覚まさなくてはならない」

10「覚悟の発見」では、「覚悟」という言葉について述べられています。

「覚の文字は、覚えることと同時に目覚めることを意味する。これまで気が付かなかったことを発見する、といった営みの表現でもある。通常、覚えるとは、新しいことを身につけてゆくことのように映るが、じつは内なる可能性の開花であることを、この文字の由来は物語っている。こうした認識は漢字文化にだけあるのではない。古代ギリシア時代の哲学者プラトンも、知ることはすべて想い出すこと、『想起』することだと語った。

悟は、『さとる』と読む。この字の部首である『忄』は、立心偏と呼ぶように『心』の文字が変形したものだ。吾は、『われ』とも読むように自分自身を指す。悟るとは、自らの心の働きを深く感じることだというのである。

これらの2つの言葉が交わり、生まれた言葉が『覚悟』だ」

また、「ああ」という言葉について、著者は以下のように述べます。

「心の琴線にふれたとき、明言しようとしてもうまくいかず、思わず『ああ』と言う。表れは漠然としているが、心は豊かに働き、何かをはっきりと感じている。その証しとしてときに落涙することさえある。

言葉にならない想いにも、大きな意味があることを知る者たちはいつからか、『ああ』という発露に『嗚呼』という文字を当てた。こうした出来事が、嗚咽のうちに現れる、内心からの呼びかけであることを示そうとしたのだろう」

18「孤独をつかむ」では、冒頭を以下のように書き出しています。

「孤独とは、単に他者から疎外された状態をいうのではない。私たちは人のなかにあるときにいっそう、孤独を感じることがある。むしろ、微笑みを浮かべて話しているときに孤独であるという思いが胸を貫くこともある。

孤立は関係のもつれの結果だが、孤独は人間であることの宿命なのかもしれない。孤立から私たちを解き放つのは、他者と対話しようとする努力である。だが、問題が孤独の場合、対話の相手は自己になる」

また、著者は孤独について、以下のようにも述べています。

「大切な人を喪った者を最初に襲うのは悲しみではなく、孤独である。だが、逝きし者をめぐる孤独は、不在の経験ではない。それは、ふれ得ないことへの嘆きである。悲しいのは、愛するものが存在しないからではなくて、手が届かないところにいるからだ。

だが、遠いところにいるからこそ、その存在を強く感じる。姿が見えないから、一層近くにその人を強く認識することはある。この不思議な事象を喚起する働きを人は、永く、情愛と呼んできた」

24「色なき色」では、著者は以下のように述べています。

「世界は色に満ちている。私たちは日常の様々な場面で色によって内心を表現している。婚礼や葬儀に列するときなどは、身につけるもので想いを語っている。古くは、飛鳥時代に定められた冠位十二階でも、それぞれの位を意味する色があった。色は、象徴の手段として用いられただけではない。色にはもともと、魂を守護する働きがあると信じられた」

25「文学の経験」では、1993年に刊行がはじまった岩波書店の『漱石全集』で中核的な役割をにない、2015年に亡くなった秋山豊を取り上げ、著者は以下のように述べます。

「読者とは、書き手から押し付けられた言葉を受け止める存在ではない。書き手すら感じ得なかった真意を個々の言葉に、また物語の深層に発見していく存在である。こうした固有の役割が、読み手に託されていることを私たちは、書物を開くたびに、何度となく想い返してよい。また、文学とは、ガラスケースに飾られた書物の中にあるのではなく、個々の魂で起こる一度切りの経験の呼び名であることも想い出してよいのである」