- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.04.06

この読書館でも紹介した『幸福の科学』に続いて、『幸福の哲学』岸見一郎著(講談社現代新書)を読みました。著書は1956年生まれの哲学者、心理学者です。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋哲学史専攻)。奈良女子大学文学部非常勤講師などを務め、専門のギリシア哲学研究と並行してアドラー心理学を研究。この読書館でも紹介した『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』はベストセラーになりました。

本書を読んで、わたしは過去に多くの拙著でわたしが述べてきたことが表現を変えて書かれていることに驚きました。本書のほぼ全編にわたって、わたしの考えと共通することが述べられています。わたしは「この本は、自分が書いた本のようだ」と思いました。そして、そのテーマは多様であれ、今までわたしが書いてきた本はすべて「幸福論」であったのだと気づきました。

本書の帯

本書の帯

本書には「アドラー×古代ギリシアの智恵」というサブタイトルがついています。大幅の帯には「『本当の幸福』とは何か」と大書され、「超ベストセラー『嫌われる勇気』の著者が、じっくり、深く、考えた」と書かれています。

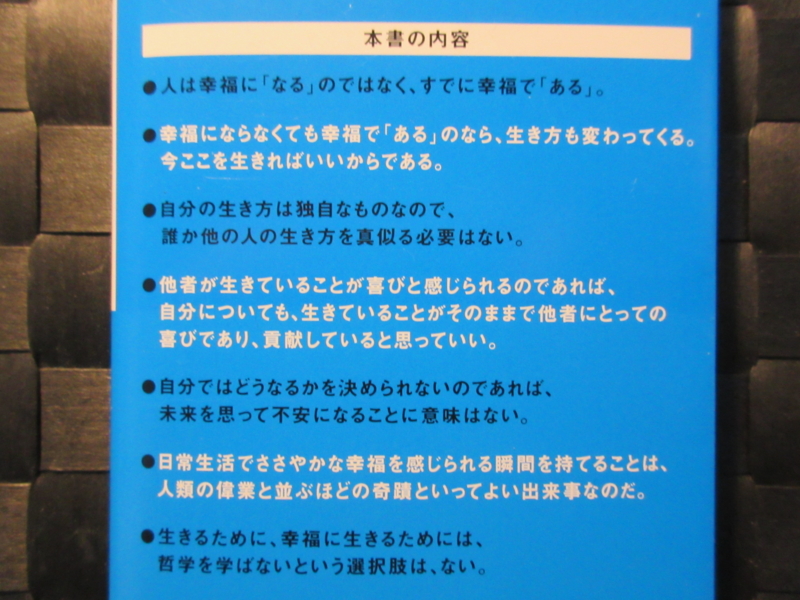

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、本書の帯の裏には「本書の内容」として以下のようにあります。

●人は幸福に「なる」のではなく、すでに幸福で「ある」。

●幸福にならなくても幸福で「ある」のなら、生き方も変わってくる。

今ここを生きればいいからである。

●自分の生き方は独自なものなので、

誰か他の人の生き方を真似る必要はない。

●他者が生きていることが喜びと感じられるのであれば、

自分についても、生きていることがそのままで

他者にとっての喜びであり、貢献していると思っていい。

●自分ではどうなるかを決められないのであれば、

未来を思って不安になることに意味はない。

●日常生活でささやかな幸福を感じられる瞬間を持てることは、

人類の偉業と並ぶほどの奇蹟といってよい出来事なのだ。

●生きるために、幸福に生きるためには、

哲学を学ばないという選択肢は、ない。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第一章 幸福とは何か

第二章 なぜ幸福になれないのか

第三章 人間の尊厳

第四章 他者とのつながり

第五章 幸福への道

第六章 人生をどう生きるか

「あとがき」

「参考文献」

「はじめに」で、著者は両親のことを書いています。

著者は父親との関係がずっと良くなかったそうです。小学生の頃に殴られた経験から、父親に心を開くことができなかったそうです。

母親との関係は良好でしたが、その母は著者が学生のときに49歳の若さで病死します。著者は以下のように述べています。

「くる日もくる日も母の病床で、ベッドの上で身動きが取れず意識もない母を見て、私はこのような状態にあってもなお生きる意味はあるのか、幸福とは何かを考え続けた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「母が突然の病に倒れた時、私は哲学を専攻する大学院生だった。当時、毎週哲学の先生の自宅で行われていた読書会に参加していたのだが、母の看病のために出られなくなった。先生にしばらく読書会に行けないことを伝えるために電話をしたら、先生は私に『こんな時に役に立つのが哲学だ』とおっしゃった。およそ哲学は役に立たないと世間ではいわれることが多い中、『役に立つ』という言葉は思いがけないもので、私に強い印象を残した」

また著者は、哲学について以下のように述べています。

「私は母の病床でプラトンのいう魂の不死についての、そしてベルクソンの脳について論じた失語症についての著作を読みふけった。たしかに私の先生がいうように、哲学は『役に立った』。私は小学生の時に、祖父、祖母、弟が1年内外で次々と病気で死ぬという経験をして以来、その答えを哲学に求めてきたが、そのことが間違っていなかったことを実感したのだ」

母親の死後、著者はすぐに結婚し、5年後に子どもが生まれました。

思うようにならない子育ての最中に知ったのが、オーストリアの精神科医であるアルフレッド・アドラーが創始した個人心理学でした。著者は、アドラーについて以下のように述べています。

「アドラーは、心の分析に終始したり現実を事後的に解釈したりするだけの心理学者ではなく、人生の意味、幸福について真正面から論じている。その思想は、20世紀初頭に突如としてウィーンに現れたのではなく、私が専門としているギリシア哲学と同一線上にある、れっきとした哲学である」

続けて、著者はアドラー心理学とプラトン哲学について述べます。

「アドラーは原因論ではなく目的論に依っている。プラトンも生きることの目的として幸福を捉え、幸福の可能性を、魂のあり方に結びつけて目的論的に論じている。そしてプラトンは、知が魂を導くことによって幸福になることができるので、何が善なのかを知ることが、幸福になるためには必須であると考えた。しかし、では、実際に何を知ることが幸福を結果するのかということになるとプラトンの論には具体性が欠けている、そう私には思われた。それで、アドラーがこの知の内実を対人関係に求め、目的論を教育や臨床の場面で実践的に応用している点に興味を覚えたのだった。アドラーと邂逅することで、それまで私が人生について持っていた問題意識を全うできそうだという強い予感を持てたのだ」

著者は、「どうすれば幸福になれるのか」を考えたとき、父との関係をまず何とかしたいと思ったそうです。著者は以下のように述べます。

「アドラーの思想に触れた私は、対人関係が幸福の重要な鍵であることを学んだのだ。対人関係の中に入ると摩擦を避けることはできない。嫌われたり、憎まれたり、傷つけられたりする。だから、そんな目に遭うくらいなら、いっそ最初から誰とも関わろうとは思わないという人がいても不思議ではない。しかし、他方、人間は、対人関係の中でしか生きる喜びも幸福も感じることはできない。ましてや他人ならいざ知らず、父との関係がよくないからといって実の父を避けることはできない。それなら、父との関係を避けるのではなく、むしろ、あえてその中に入っていこうと思った」

著者は「プラトン、アドラーは目的論を採ることで、何かを経験することが不幸の、そして幸福の原因になるのではないと考える。人は幸福に〈なる〉のではなく、もともと幸福で〈ある〉のだ」と述べます。そして、「はじめに」の最後に以下のように書いています。

「本書では、私はもっぱらプラトン哲学とアドラーの思想を踏まえ、私自身の見解を加えて幸福について論じてゆきたいと思う。プラトンは目的論に立ち、自由意志を認め、人間の責任の所在を明確にしている。アドラーも基本的に同じ考えだが、プラトンが十分に論じていない対人関係を問題にしている。幸福が対人関係を離れては考えられないとすれば、アドラーの思想は幸福の問題をより実践的に考える時に有用である」

第一章「幸福とは何か」では、著者は「幸福の定義」として述べています。

「幸福は空気のようなものだ。空気がある時には誰もその存在には気づかない。なくなった時に初めて、空気があればこそ生きることができていたことに気づく。幸福も、失われた時、初めてその幸福を経験する。だから、幸福が失われるのはどんな時なのか、その時どう感じるかを見ることが、幸福が何であるかを知ろうとするためのきっかけになる」

続けて、著者は「一般的な幸福の意味はない」として述べています。

「アドラーは、『あらゆる悩みは対人関係の悩みだ』といっている。人と関われば、何かしらの摩擦が起きないことはなく、対人関係で躓かない人はいない。その意味で対人関係は悩みと不幸の源泉である。対人関係で悩む人は、苦しみでしかない人生は生きるに値するのか、この人生には意味はあるのか、とまで思う。だが反対に、人との関係において幸福を感じることができれば、この人生は生きるに値すると思えるだろう。幸福、不幸について考える時には、この人生をどう見るかをまず考えなければならない」

あるとき、「人生の意味は何か」とたずねられたアドラーは、「人生の意味はない」(Adler Speaks)と答えたそうです。著者は述べます。

「アドラーの講演録には、たしかにこう書いてある。

しかし、このアドラーの言葉には続きがある。

『人生の意味は、あなたが自分自身に与えるものだ』

これを読めば、アドラーが本当に『人生の意味はない』といっているのではないことがわかる。そうではなく、誰にでも当てはまるような、あるいは、世間でいわれているような常識的な、一般的な意味での人生の意味はない、そういっているのである。人生の意味は何かという問いは、まさしく哲学が扱うテーマである」

さて、著者は「生きることは苦しみ」として、以下のように述べています。

「早世を神の恵みであると考える人は、いわば幸福を凍結し、永久保存したいのである。幸福の最中にある人は、死ねばその後に経験するかもしれない苦しみに遭わず、幸福なまま死ぬことができる。その意味では、死ぬことは幸福を完成させるようにも見える。

しかし必ずしも、神の采配によって死がよいタイミングで訪れるとは限らない。ギリシア悲劇では、ストーリーが行き詰まると作家が『機械仕掛けの神』(デウス・エクス・マキナ)を持ち出して、主人公を死なせるなどして問題を解決してしまうことがある。だが、現実はそんなに甘くはない。人生に行き詰まっても、なお生き続けなければならないのだ」

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

続けて、著者は「生きている限り幸福ではないのか」として述べています。

「学生の頃に勉強したラテン語の教科書に『誰も死ぬ前は幸せではない』という意味の一文があった。先生にこの文の意味がわかるかとたずねられた。要領を得ない私の答えを聞いた先生は悲しそうな表情を浮かべて首を振った。『人間、長く生きていると最愛の人とも別れないといけないこともあるということだ』」

また、「幸福を阻むもの」として、著者は以下のように述べます。

「生まれてこなかったことが最善の幸福であり、次に幸福なのは、生まれてきた以上、できるだけ早く死ぬことだというギリシア人の生死についての考えは、現代人の常識とは程遠い。だが、死を神からの祝福であるとギリシア人が見ていることからは、死は不幸であると見ることが、決して自明ではないことを示している」

このあたりは、拙著『愛する人を亡くした人へ』の内容と重なります。

『人間関係を良くする17の魔法』(致知出版社)

『人間関係を良くする17の魔法』(致知出版社)

「幸福の阻むもの」の具体的な要因として、著者は「病気」「老い」「死」「事故」「災害」「悪政」などを次々に挙げますが、その最大のものは「対人関係の問題」であるとして、以下のように述べます。

「対人関係で悩む人は多い。対人関係の困難は、災害などとは違って不可抗力ではないが、関係を切れないために関係がこじれ、病気になったり、ついには死を選ぶ人もいる。働いている人にとっては、たとえどれほどの激務であっても、職場での対人関係がよければ仕事を頑張る気持ちになれる。もちろん、残業が多かったりすることは改善の必要があり、対人関係がよいだけでは職場の問題をすべて解決することなどできないことはいうまでもない」

これは、拙著『人間関係を良くする17の魔法』の内容と重なります。

続けて、「対人関係の問題」について、著者は述べます。

「しかし、上司や同僚との関係がうまくいかなければ、仕事そのものへの意欲をなくす。上司から仕事について足りないところを指摘されるのならやむをえないし、力をつける努力をするしかないが、理不尽に叱られるようなことがあれば、1日の始まりからやる気が起きない」

さらに続けて、著者は以下のように述べています。

「友人との関係も、家族との関係も悩みの種になる。そうなると対人関係がよければ幸福に生きられるのだろうにと思いながら日々を生きることになる。アドラーは『あらゆる悩みは対人関係の悩みだ』という。病気や老い、死も、決して自分だけの問題ではない。病気になれば、家族もそのことで影響を受けないわけにはいかないし、死は何よりも愛する人との別れである。それらは対人関係のあり方を大きく変えることになる」

『法則の法則』(三五館)

『法則の法則』(三五館)

「幸福」とよく混同されやすい言葉に「成功」があります。

成功することが、幸福に生きることを保証してくれるわけではないとして、著者は以下のように述べます。

「家族や親戚に成功した人がいれば、そんな人になれといわれる。かくて、何かに『なる』ことが大切なことだと思ってしまう。今『ある』ところにいてはいけなくて、どこかに向かっていかなければならない。当然、後ろに退くことなどあってはならない」

このあたりは、拙著『法則の法則』の内容とも関連します。

同書のサブタイトルは、「成功は引き寄せられるか」でした。

続けて、著者は三木清の『人生論ノート』の内容を紹介しながら述べます。

「三木清は、成功は進歩に関係するといっている(『人生論ノート』)。かつての右肩上がりの経済成長率のグラフが連想されるところである。三木は、成功は『過程』に関わるが、それに対して、幸福には、本来、進歩というものはなく、『幸福は存在に関わる』といっている。何も達成していなくても、何も所有していなくても、成功しなくても、人は幸福になることができるのだ。より正確にいえば、成功しなくても幸福に『なる』のではない。幸福で『ある』のである。それが『幸福は存在に関わる』ということである」

著者は、「幸福は質的でオリジナル」として、三木清の思想を紹介します。

「三木清によれば、幸福は質的なものであり、成功は量的なものである。

お金を得ることや出世するというようなことであれば、イメージするのはたやすい。ところが、幸福は質的なものであり、しかもその幸福は「各人においてオリジナルなもの」なので、他者には理解されないことがある。成功が一般的であるとすれば、幸福は個別的である。

量的なもの、一般的なものと考えられる成功は誰にでも手に入れられるように思われるので、嫉妬の対象となりうる。他方、幸福は質的であり、個別的、各人のものなので、他者からの嫉妬の対象にはなりにくい」

この思想は、「嫉妬」というものの本質を知る上で、きわめて示唆的です。

それでは量的なことであれば、必ず嫉妬の対象になるのでしょうか。

「そうではない」として、著者は以下のように述べています。

「100メートルを走るのに10秒を切る人がいても、そのような人を嫉妬する人はほとんどいない。決して自分の手に届く記録ではないことを知っているからだ。他者の美を妬む人はいる。他者の美を量的なものと考えているからである。美を量的に捉えている限り、自分にも勝てるのではないかと思う。しかし、実際には他者の美に到底追随できないとわかれば嫉妬しなくなる。つまり、美が質的な差異であると知れば嫉妬しようとは思わないし、勝とうとも思わなくなる。化粧や整形ではどうすることもできない美は追随しようがないからである」

「出会い」に関する著者の考えも、非常に興味深く読みました。

著者は、「運命の人、あるいは邂逅」として、以下のように述べます。

「ただの出会いを邂逅にまで高めるためには、出会う側の準備が必要である。啐啄同時という言葉がある。鶏の卵が孵る時、雛が卵の中から殻を突いても、それだけでは殻は破れない。雛が突くのと時と場所を同じくして、母鶏が外から殻を噛み破らなければならない。その呼吸がぴたりと合うことをいう。ある出会いの偶然をきっかけとして、人と人との出会いが邂逅にまで高められる可能性はあるだろう。だがそのきっかけ自体は偶然にすぎず、たとえ出会いがあったとしても、こちら側に準備ができていなければ、その後の人生を変えうるような意味のある邂逅にはならない」

『ハートフル・ソサエティ』(三五館)

『ハートフル・ソサエティ』(三五館)

第二章「なぜ幸福になれないのか」では、「個人の幸福と共同体の幸福」として、著者は以下のように述べています。

「世界では戦争がいたるところで起こり、横行するテロによって多くの人が犠牲になっていたり、貧困のゆえに生活に窮したりしている。だが、そのような人を無視して、あるいは、犠牲にして生きているわけではないのだから、自分がこんなふうに温々と幸福を享受していいのかと考えるのではなく、現実を変える努力はする一方で、どんな状況においても人は幸福であることを、まず自分がモデルとなって他の人に示してもよいと思う」

このあたりは、拙著『ハートフル・ソサエティ』に書いた内容と重なります。

また、「人生に意味がないと思いたい人」として、著者は述べています。

「人生は生きるに値すると思えれば、人生に意味がないとは思わないだろう。とすれば、逆にいうと、人生には意味がないと考えるのは、実際に自分が置かれている状況が厳しいからというよりも、人生が自分の思う通りにならないから、自分は不幸であり、自分が生きる人生は不公平であると考えていることになるだろう」

続けて、著者は人生について以下のように述べます。

「人生が自分の思う通りにならないというのは誰もが経験することで、だからといって、誰もが人生は不公平だと思うわけではない。だが子どもの頃から甘やかされて育ってきた人は、自分では何もしなくても、まわりの人が自分のために働いてくれることを当然だと思っているので、このように思いがちになるのである。

しかし、まわりの人が自分のために働いてくれるというようなことは、甘やかされて育った子どもたちが生きてきた虚構の世界以外にはない」

さらに続けて、著者は以下のようにのべています。

「現実には、自分が何もしなければ、他の人も誰も自分のために働いてはくれない。それで甘やかされて育った子どもは、社会に出ると、現実の厳しさに目が眩むような思いがする。こうして、自分が子どもの頃には知らなかった厳しい現実に直面し、自分の思うようにならないことを経験すると、この人生には意味がないと思うようになるのである」

「対人関係に入ることを怖れる」として、著者は以下のように述べます。

「結婚する決心をしたのは、この人となら幸福になれると考えたからではなかったか。たとえ、後になって、そのことが大きな誤解だったことに思い至ることがあるとしても。

初めて子どもと対面した親も、子どもと共に生きることで、きっとこれからの人生はそれまでとは大きく違ったものになるだろうと思ったはずである。夫婦2人の生活がいつの間にか行き詰まっていても、子どもがいれば難局を打開できると考えた人もいるだろう。無論、話はそんなに簡単ではないが、そのような2人は子どもの誕生を切望し、子どもが家族の幸福を再建すると信じたはずである。今は子どもに嫌われ、暴言を吐かれるというようなことが、仮にあったとしてもである」

また「他者から注目されないことを怖れる」として、著者は述べます。

「皆が幸福そうにしているのを見て、つらくなって離れていく人がいる。そのような行動を取ることで、他の人の注目を得ようとしているのだろうが、実際には、その人が去ったことに誰も気づかない。思いがけず1人になった人は、自分のことが大切にされていなかったと思う。これは望んでいたこととは違うだろうが、半ば予想していたことでもある。自分のことを心配しない人は、なんてひどい人たちかと思えたら、孤立することを合理化することができるからだ」

第三章「人間の尊厳」では、著者は「トラウマをめぐって」として述べます。

「アドラーがトラウマ(心的外傷)を否定したとして批判されることがあるが、アドラーがトラウマのことを知らなかったはずはない。アドラーは、第1次世界大戦に軍医として従軍した。戦場でアドラーが見たのは、人と人とが殺し合うという現実だった。人が、自分の意志では選べないことを強要された時に、精神を正常に保てないことはありうる。それにもかかわらず、アドラーがトラウマを否定したのは、何かの出来事を経験したことが原因で、その結果として必ず心に傷を受けるという因果関係を認めないからである。大きな影響を受けることは間違いないとしても、同じ経験をしたからといって、皆が同じように心を傷つけられるわけではないのである」

また、著者はアドラー自身の言葉を引用しながら述べます。

「『経験の中から目的に適うものを見つけ出す』という時の『目的』が、人生において取り組むべき課題から逃げることであれば、トラウマを持ち出すことによって、その目的を達成しようとするだろう。そのことをアドラーは問題にするのである。トラウマによる不安を訴える人には、もともと困難を回避する傾向があったということもありうる。それまでも、働くことに消極的で、できるものなら働きたくないと思っていた人であれば、トラウマを理由として働けないというかもしれないからだ」

第四章「他者とのつながり」では、「人は1人では生きられない」として、著者は以下のように述べています。

「人は1人で生きているのではなく、他の人々の間で生きている。人は、1人では『人間』になることはできない。

人は個人としては限界がある。アドラーは次のようにいっている。

『もしも人が1人で生き、問題に1人で対処しようとすれば滅びてしまうだろう』(『人生の意味の心理学』)」

続けて、著者は以下のように述べています。

「これはアドラーが人間を生物と見た時に、この自然界では弱い存在であることを念頭に置いていった言葉だが、人が1人で生きることができないというのは、生物として弱いというだけの意味ではない。

『われわれのまわりには他者が存在する。そして、われわれは他者と結びついて生きている』(アドラー、前掲書)

アドラーは、この他者との結びつきを「共同体」と呼んでいるが、この共同体は2人の人間の結びつきから始まる。共同体の最小の単位は『私』と『あなた』である。この『私』と『あなた』という2人の結びつきが、人類全体まで広がるのだ」

『結魂論』(成甲書房)

『結魂論』(成甲書房)

また、著者は「『私』から『私たち』へ」として、わたしが『結魂論~なぜ人は結婚するのか』で紹介した「プラトンの半球体」について紹介します。

「プラトンの『饗宴』の中で喜劇作者のアリストパネスが、昔の人間は今の人間とは違って、今の人間を2人合わせたのが1人の人間だったという話をしている。手と足は4本、顔は前後に2つ、目は4つ、口が2つという具合で、今の人間が2つ合わさったようなこの人間は、力が強く、神々に従わないこともあったので、ゼウスは罰としてこの人間を2つに割ってしまったのだった」

続けて、著者は以下のように説明しています。

「アリストパネスによれば、このようにして分けられた自分のもう1つの半分を求め、一体性を回復しようとすることが愛である。今日でもこの話に由来する『ベターハーフ』という言葉がある。問題は、ベターハーフを見つけ、一体性を回復すると、そのまま離れようとしないで寝食を忘れ、仕事もしないでそのまま死んでいくこともあったことである。そこでゼウスは、それまで背中の方についていた生殖器を、抱き合った時に直接触れ合う面に持ってくることにした。それまでは、子どもを生むための行為は人間同士ではなく、地面の中にしていたのを、生殖器の場所を変えることで、2人が抱き合う時に子どもが生まれることになり、結合の満足感を持てるようになった。こうして、ようやく抱き合っている状態を中断し、他の仕事ができるようになったのだ」

第五章「幸福への道」では、著者は「理不尽な叱責をする上司を恐れるな」として、以下のように述べています。

「なぜ上司が部下を理不尽に叱りつけるかといえば、仕事では自分が無能であることを知っているので、そのことを部下に見抜かれないように、部下を叱りつけるのである。部下が落ち込めば優越感を持てる。勇敢な部下は上司に刃向かってくる。そのような部下を屈服させると、いよいよ優越感を持てる。部下を叱りつけることで感じる優越感は劣等感の裏返しである。本当に有能な上司はこのような屈折した優越感を持とうとは思わないし、部下を理不尽に叱りつけることもない」

また、著者は「他者の価値を攻撃」として以下のように述べます。

「いじめや差別も価値低減傾向の表れである。自分よりも弱い人をいじめたり、差別することで、優越感を持ちたいのだ。この時、価値を貶める対象は比較可能な誰でもよい。誰でもよい、アノニム(匿名)な人の価値を下げることで、相対的に自分の価値を高めようとしているのである。もとより、人間の価値はいじめや差別をすることで高まるものでは決してない。いじめや差別は人間として許されない、というようなことをいっているだけでは問題は絶対に解決しない。いじめたり、差別する人がどうすれば自分に価値があると思えるかを考えなければならないのだ」

さらに著者は、「私でも役に立てる」として、自身が心筋梗塞で入院したときの経験を例にして以下のように述べています。

「病気で倒れた時、医師に『どれほどこれからの状態がよくなく、家から一歩も外に出て行けなくても、せめて本を書けるくらいには回復させてください』といった。病床で本の校正をしている私を見ても医師は咎めることはなく、『あまり根を詰めないように』と笑いながらいった。その頃はまだ無理をしてはいけなかったのだが、この医師は、たとえ入院中であっても私を患者としてより、まず人間として見ていてくださっていたのだと思う。

医師はいった。『本は書きなさい。本は残るから』

この言葉は、私は残らないという意味に取れなくもない。だが、この言葉のおかげで、退院後の生きる目標が見えた。もはやベッドで身動きが取れなかった時に、自分には生きる価値があるのかと思っていた私ではなかった」

「誰でも何でもできる」として、著者は以下のように述べています。

「フランスの作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは「自分にいってきかせるのだ。他人がやりとげたことは、自分にも必ずできるはずだ」(『人間の土地』)といっている。私は看護学生に長年講義をしているが、学生が国家試験に受かるかどうかの不安を訴える時に、このサン=テグジュペリの言葉を教える。たしかに合格するためには一生懸命勉強をしないといけないが、これまで多くの人が合格した試験であれば、自分だけが受からないはずはないだろう」

続けて、著者は『新約聖書』に収められた書簡の1つで、使徒パウロと協力者ソステネからコリントの教会の共同体へと宛てられた手紙である「コリント人への第一の手紙」を取り上げ、以下のように述べます。

「母の看病をしていた時に私の支えになったのは、『あなたがたがあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなたがたが耐えられないような試練にあわせることはないばかりか、試練と同時に、それに耐えられるように、のがれる道も備えて下さるのである』(『コリント人への第一の手紙』)という聖書の一節だった」

著者は、「人生を終わりだけからだけ意味づけない」として、人生について以下のように述べています。

「人の人生を最後の死に方だけから見ないことは大切である。自ら生命を絶った人の家族の相談を受けることがある。自殺という人生の終え方は家族にとってはつらい。たとえ、自分の問題で悩み、自殺に家族が関わったのでなくても、兆候に気づけなかったのか、止められたのではなかったかという思いにいつまでもとらわれる。

しかし、自殺も故人が自分の意志で選択したことなのだから、自殺という人生への終止符の打ち方が普通ではないという理由だけで、その人の人生のすべてを見るのはおかしい。たった1つのエピソードで人生のすべてを意味づけ、評価するのはいけないと私は思う」

『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)

『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)

わたしは、「人生を終わりだけからだけ意味づけない」という著者の考えもよく理解できるのですが、「人生の終わり」にはやはり意味があると思います。人は自らの人生において、「有終の美を飾る」という想いが大切であると思います。『人生の修め方』に書いたように、現在、世の中には「終活ブーム」の風が吹き荒れています。しかし、もともと「終活」という言葉は就職活動を意味する「就活」をもじったもので、「終末活動」の略語だとされています。正直に言って、わたしは「終末」という言葉には違和感を覚えます。そこで、「終末」の代わりに「修生」、「終活」の代わりに「修活」という言葉を提案しました。「修生」とは文字通り、「人生を修める」という意味です。

かつての日本人は、「修業」「修養」「修身」「修学」という言葉で象徴される「修める」ということを深く意識していまし た。これは一種の覚悟です。いま、多くの日本人はこの「修める」覚悟を忘れてしまったように思えます。

そもそも、老いない人間、死なない人間はいません。死とは、人生を卒業することであり、葬儀とは「人生の卒業式」にほかなりません。老い支度、死に支度をして自らの人生を修める。この覚悟が人生をアートのように美しくするのではないでしょうか。

「死」は哲学者である著者にとって最大のテーマです。

なんといっても、プラトンの著書には「哲学は死の予行演習」というソクラテスの言葉が紹介されているのですから・・・・・・。

著者は、「死と対峙する」として以下のように述べています。

「人は死すべきものなのだから、必ず死ぬという現実を受け止めなければならない、自分だけは死なないというような希望を持っていてはいけない、そんなことをいう人は、大きな病気や事故や災害を経験するなどして死と対峙する経験がなかったのではないだろうか。自分自身が病気になったら、助かりたい、よくなりたいと思う気持ちは、決して現実的ではない楽観的すぎる希望ではなくなるのだから」

続けて、著者は「死」について以下のように述べます。

「このような希望があるからこそ、人は死という、誰もが避けることはできない現実を前にしても生きることができる、そう私は考えている。むしろ、あまりにも死を意識しすぎることが、たとえ死という現実から目を背けずに生きるためには必要だとしても、死について過剰な怖れを持つようにさせ、この、今の人生で人が取り組まなければならない課題に直面することを困難にさせることがあるように見える」

さらに著者は「死」について、「死がどのようなものであっても」として、以下のように述べています。

「死がどのようなものかはわからないが、1つ確実にわかっていることは、死んだ人とは2度と会えないことである。仏教でも、愛する人と別れる苦しみを、人が避けられない苦しみと見ている。そのような別れが待っているとしても、生き方を変えることはできない。死別ではないかもしれないが、やがて愛する人との別れが待っているとしても、できることは、今日という日に愛する人を精一杯愛し、満たされた時を過ごそうと努めることしかないのである」

「今ここで幸福に」では、著者は「幸福」そのものについて述べます。

「まず、幸福は幸運とは違うということ、人は何かの出来事によって幸福になるのでも、不幸になるのでもないということ。すでに人は今ここで幸福である。このことは、ちょうど人の価値が生産性にではなく、生きていることにあり、今のままの自分以外の何者かにならなくてもいいということに呼応している。幸福を求めて旅立ったのにどこにも幸福はなかった。失意のうちに家に戻ってきたら、そこに初めから幸福があった。遠くに、あるいは人生の先に幸福を見出そうとしなくてもよかったのである」

「あとがき」では、著者は以下のように述べています。

「幸福になる、あるいは、なれるというのは、目下、幸福ではないということである。成功や名誉、富などは幸福の条件ではなく、幸福であるためには必要ではない。それらがあっても困るわけではないが、何かの実現を待たなくても、成功しなくても、すでに幸福で〈ある〉のであり、何かが人を幸福にするわけではない。反対に、何かの出来事が人を不幸にするのではない。不幸の条件もないのである」

そして著者は、以下のように述べるのでした。

「問題があろうが、病気であろうが、理想とは違おうが、今ここで共にいられることの喜びをふいにしてはならない。いつか何かにならなくても、今ここで生きられることの幸福を噛み締めたい」

本書を読んで、わたしは「幸福」について改めて深く考えました。

わたしは「死は不幸ではない」ということを日頃から考えています。

「不幸」の反対は「幸福」です。物心ついたときから、わたしは人間の「幸福」というものに強い関心がありました。学生のときには、いわゆる幸福論のたぐいを読みあさりました。それこそ、本のタイトルや内容に少しでも「幸福」の文字を見つければ、どんな本でもむさぼるように読みました。

そして、わたしは、こう考えました。政治、経済、法律、道徳、哲学、芸術、宗教、教育、医学、自然科学・・・人類が生み、育んできた営みはたくさんある。では、そういった偉大な営みが何のために存在するのかというと、その目的は「人間を幸福にするため」という一点に集約される。さらには、その人間の幸福について考えて、考えて、考え抜いた結果、その根底には「死」というものが厳然として在ることを思い知りました。

そこで、わたしが、どうしても気になったことがありました。それは、日本では、人が亡くなったときに「不幸があった」と人々が言うことでした。わたしたちは、みな、必ず死にます。死なない人間はいません。いわば、わたしたちは「死」を未来として生きているわけです。その未来が「不幸」であるということは、必ず敗北が待っている負け戦に出ていくようなものです。

わたしたちの人生とは、最初から負け戦なのか。どんな素晴らしい生き方をしても、どんなに幸福感を感じながら生きても、最後には不幸になるのか。誰かのかけがえのない愛する人は、不幸なまま、その人の目の前から消えてしまったのか。亡くなった人は「負け組み」で、生き残った人たちは「勝ち組」なのか。わたしは、そんな馬鹿な話はないと思いました。

わたしは、「死」を「不幸」とは絶対に呼びたくありません。

なぜなら、そう呼んだ瞬間、わたしは将来かならず不幸になるからです。

死は決して不幸な出来事ではありません。

人が亡くなったことには意味があり、愛する人を亡くした人が残されたことにも意味があるのだと確信しています。そして、人が亡くなっても「不幸があった」と言わなくなるような葬儀の実現をめざしています。