- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1234 小説・詩歌 『羊と鋼の森』 宮下奈都著(文藝春秋)

2016.04.25

『羊と鋼の森』宮下奈都著(文藝春秋)を読みました。

2016年の本屋大賞を受賞して注目されている長編小説で、北海道の山村部で生まれた1人の青年がピアノの調律師として成長する物語です。

ちょうど数日前、わが家のピアノを調律してもらったばかりだったのですが、その翌日にこの本の存在を知り、興味を抱きました。

第1回目の本屋大賞を受賞した小川洋子氏の『博士の愛した数式』が数学を小説のテーマに選んだように、本書も音楽をテーマとしていますが、いずれも成功しています。また、この読書館でも紹介した原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』が美術館のキュレーターという職業に光を当てたように、本書もピアノの調律師という職業に光を当てています。

著者は1967年福井県生まれ。上智大学文学部哲学科卒業。2004年、3人目の子供を妊娠中に執筆した『静かな雨』が第98回文學界新人賞佳作に入選し、小説家デビュー。10年、『よろこびの歌』が第26回坪田譲治文学賞の候補となりました。12年、『誰かが足りない』が第9回本屋大賞で第7位を受賞。13年より1年間、北海道新得町に家族5人で山村留学を経験。16年、本書『羊と鋼の森』で第154回直木三十五賞候補、第13回本屋大賞受賞。幼い頃に読んだ本で、特に好きだったものは、佐藤さとる『だれも知らない小さな国』だそうです。この本はわたしも大好きでしたね。

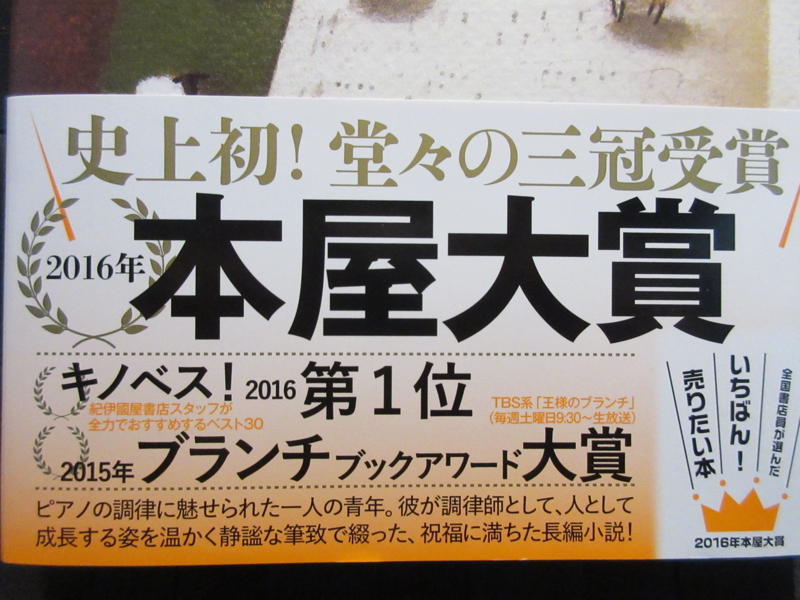

本書の帯

本書の帯

本書のカバーには楽譜の上の羊の群れのイラストが描かれています。

帯には「史上初! 堂々の三冠受賞」、全国書店員が選んだいちばん売りたい本「2016年 本屋大賞」、紀伊国屋書店スタッフが全力でおすすめするベスト30「キノベス!

2016第1位」、TBS系「王様のブランチ」(毎週土曜日9:30~生放送)「2015年 ブランチ ブックアワード大賞」「ピアノの調律に魅せられた一人の青年。彼が調律師として、人として成長する姿を温かく静謐な筆致で綴った、祝福に満ちた長編小説!」と書かれています。

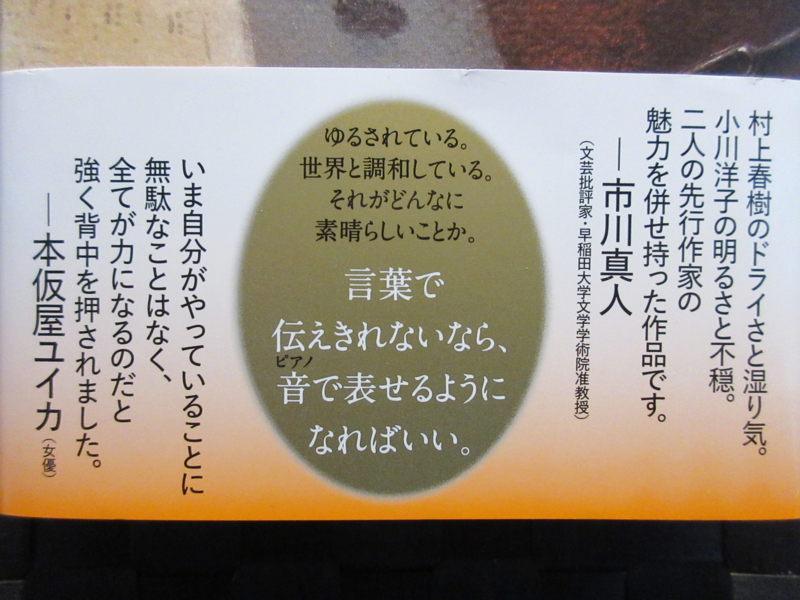

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には以下のように書かれています。

「ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに素晴らしいことか。言葉で伝えきれないなら、音で表せるようになればいい。」

「村上春樹のドライさと湿り気。小川洋子の明るさと不穏。二人の先行作家の魅力を併せ持った作品です。―市川真人(文藝批評家・早稲田大学文学学術院准教授)」

「いま自分がやっていることに無駄なことはなく、全てが力になるのだと強く背中を押されました。―本仮屋ユイカ(女優)」

『羊と鋼の森』とは不思議なタイトルですが、羊とは「ピアノの弦を叩くハンマーに付いている羊毛を圧縮したフェルト」、鋼とは「ピアノの弦」、そして森とは「ピアノの材質の木材」を表します。羊のハンマーが鋼の弦をたたくことによって、聴く者を音楽の森に誘うという意味もあり、もう書名からしてこの上なく文学的ですね。

本書を一気に読み終えて思ったことは、「この作家は本当に小説を書くことが好きなのだな」ということでした。良い意味で文学少女がそのまま大人になったようなピュアな心を感じました。冒頭の「森の匂いがした。秋の、夜に近い時間の森。風が木々を揺らし、ざわざわと葉の鳴る音がする。夜になりかける時間の、森の匂い。」という一文からも、作者の小説への愛情がひしひしと伝わってきます。

北海道の山村で育った主人公の外村は、高校の体育館のピアノを調律しに来た板鳥というピアノ調律師が調律したピアノの音色を聞きます。すると、それまではピアノにもクラシックにも無縁だったにも関わらず、外村はまるで森の景色を奏でるような錯覚にとらわれるのでした。その場面を描写した以下の文章があまりにも素敵です。

秋の、夜、だった時間帯が、だんだん狭く限られていく。秋といっても九月、九月は上旬。夜といってもまだ入り口の、湿度の低い、晴れた夕方の午後六時頃。町の六時は明るいけれど、山間の集落は森に遮られて太陽の最後の光が届かない。夜になるのを待って活動を始める山の生きものたちが、すぐその辺りで息を潜めている気配がある。静かで、あたたかな、深さを含んだ音。そういう音がピアノから零れてくる。(『羊と鋼の森』p.8)

板鳥の魔法のようなピアノの調律に憧れた外村は、高校卒業後は本州の専門学校に通い、その後は楽器店でピアノ調律師を目指します。良い調律師になり良い音を出すことを目指す外村でしたが、なにぶんピアノにもクラシックにもまったく縁のない山村育ちの彼はひたすら努力を続けます。たとえば、以下のようなふうに、です。

こつこつ調律の練習を繰り返すほかは、こつこつピアノ曲集を聴いた。高校を出るまでほとんどクラシック音楽を聴いたことがなかったから、とても新鮮だった。僕はすぐに夢中になって、毎晩モーツァルトやベートーヴェンやショパンを聴きながら眠った。

ひとつの曲をいろんなピアニストが演奏していることさえ知らなくて、どれを選んでいいかもわからなかった。聴き比べる余裕もないので、できるだけ同じピアニストが重ならないよう気をつけて、とにかくたくさん聴くことを自分に課した。卵から孵ったばかりの雛が最初に見たものを親だと思い込むように、僕は最初に聴いた演奏に懐いた。その都度、そのピアニストが一番だと思った。癖のある演奏も、大きくテンポを変えてしまうような解釈さえも、最初に出会えばそれが僕のスタンダードになった。(『羊と鋼の森』p.18)

わたしは、自分でピアノが弾けませんし、クラシック音楽にあまり詳しくありません。幼稚園の頃にはオルガンを習っていましたが、バイエル止まりでした。自宅には妻が嫁入り道具に持参したピアノがあり、2人の娘たちもずっとピアノを習っていました。ですから、家の中にはよくピアノの音色が流れていたのですが、それが何という曲かよくわかりません。でも、わたしは毎日、クラシック音楽は聴いています。YouTubeの「ゆっくりスローなクラシック名曲集・Slowly Classical Music Collection(長時間作業用BGM)というのを執筆中に聴くのです。連載コラムやブログを書くときなどに流します(今も流れています♪)。これを聴くと筆が進み、集中力が高まって筆が進み、大変お世話になっています。

本格的な論考などを書くときには、YouTubeの「瞑想できるクラシック名曲集・Meditation Classical Music Collection(長時間作業用BGM)」を流すことが多いです。昨年上梓した『唯葬論』(三五館)を書いたときも流しましたし、これを聴きながら現在は次回作である『儀式論』(弘文堂)を書いています。次回作といえば、『死が怖くなくなる映画』(現代書林)という本をもうすぐ上梓する予定です。これは『死が怖くなくなる読書』(現代書林)の続編ですが、さらに第三弾として、『死が怖くなくなる音楽』という本を書きたいと思っています。できれば、CD付きにして、グリーフケア・サポートの推進にも役立てたいです。なんといっても、人間の心の一番深い、やわらかい部分まで届くのは音楽でしょう。

本と映画と音楽で三部作の完成を目指すわけですが、そのためにはもっとクラシック音楽を勉強しなければと思っています。

『羊と鋼の森』に話を戻しましょう。この小説を読んで、ピアノに対する見方が変わりました。もちろん昔から自宅にはピアノが置かれていたわけですが、演奏の心得のないわたしにとっては単に大きな家具でしかありません。しかし、この小説にはピアノが以下のように表現されているのです。

ピアノは一台ずつ顔のある個々の独立した楽器だけれど、大本のところでつながっている。たとえばラジオのように。どこかの局が電波に乗せて送った言葉や音楽を、個々のアンテナがつかまえる。同じように、この世界にはありとあらゆるところに音楽が溶けていて、個々のピアノがそれを形にする。ピアノができるだけ美しく音楽を形にできるよう、僕たちはいる。弦の張りを調節し、ハンマーを整え、波の形が一定になるよう、ピアノがすべての音楽とつながれるよう、調律する。(『羊と鋼の森』p.22)

ピアノがあれば、そしてピアノを弾けば、いつでも世界とつながることができるなんて、なんて素敵なことでしょうか。その調律という作業も奥深いわけですが、外村は「どのような音を目指せばいいのか」について悩みます、そんなとき、外村がこの道に入るきっかえけとなった天才調律師の板鳥は、「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」という言葉を紹介します。小説家の原民喜の言葉ですが、おそらくは作者の宮下氏の座右の銘なのではないかと思います。

作者の文章は、まさに原民喜の言葉そのままです。

「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」とは、この小説のような文体であると思います。

たとえば、コンサートホールのグランドピアノを板鳥が調律する様子が以下のように描かれています。

風景だったピアノが呼吸を始める。

ひとつずつ音を合わせていくうちにピアノはその重たい身体を起こし、縮めていた手足を伸ばす。歌う準備を整えて、今にも翼を広げようとする。その様子が、僕がこれまでに見てきたピアノとは違った。大きな獅子が狩りの前にゆっくりと身を起こすようなイメージだろうか。

ホールのピアノというのは、別の生きものなのだ。別、としか考えられなかった。鳴る音が、これまでに見てきた家にあるピアノとはまったく別。朝と、夜。インクと、鉛筆。それくらい別のもののようだった。

(『羊と鋼の森』p.80)

板鳥は鍵盤を鳴らし、耳を澄まし、また鍵盤を鳴らします。

一音、一音、音の性質を調べるように、彼は耳を澄まします。

そして、チューニングハンマーをまわします。

その様子を、外村は以下のように感じます。

だんだん近づいてくる。何がかはわからない。心臓が高鳴る。何かとても大きなものが近づいてくる予感があった。

なだらかな山が見えてくる。生まれ育った家から見えていた景色だ。普段は意識することもなくそこにあって、特に目を留めることもない山。だけど、嵐の通り過ぎた朝などに、妙に鮮やかに映ることがあった。山だと思っていたものに、いろいろなものが含まれているのだと突然知らされた。土があり、水が流れ、草が生え、動物がいて、風が吹いて。

ぼやけていた眺めの一点に、ぴっと焦点が合う。山に生えている一本の木、その木を覆う緑の葉、それがさわさわと揺れるようすまで見えた気がした。(『羊と鋼の森』p.81)

ところで、本書を読んで初めて知ったのですが、ピアノの基準音となるラの音は、学校のピアノなら440ヘルツと決められているのだそうです。ヘルツというのは1秒間に空気が振動する回数のことで、赤ん坊の産声は世界共通で440ヘルツだとか。

しかし、外村の先輩調律師である柳は、「でもさ、俺たちが探すのは440ヘルツかもしれないけど、お客さんが求めているのは440ヘルツじゃない。美しいラなんだよ」と言うのでした。これは名言ですね。

その柳ですが、繊細な神経の持ち主で、不自然なものを見ると気分が悪くなるような人物でした。たとえば、公衆電話は目立つように不自然な黄緑色になっていますが、そういうものが目に入ると気分が悪くなるのです。派手な看板なども憎んでいて、「世界の敵」だと言っていました。気分が悪くなったとき、彼はメトロノームで救われました。ねじまき式のメトロノームのカチカチカチカチという音を聴いているうちに落ち着くことを発見したのです。

作者はメトロノームのことを「何かに縋って、それを杖にして立ち上がること。世界を秩序立ててくれるもの。それがあるから生きられる、それがないと生きられない、というようなもの」と表現していますが、これは「儀式」そのものであると、わたしは思いました。

儀式とは何よりも世界に秩序を与えるものです。それは、時間と空間に秩序を与え、社会に秩序を与え、そして人間の心のエネルギーに秩序を与えます。

この読書館でも紹介した『言語としての儀礼』で、著者であるイギリスの牧師で神学者のロジャー・グレンジャーは、儀礼の本質を「人類全体の初原状態を一時的に再現」することにあると述べています。

ピアノの調律というのも「初原状態の再現」にほかなりません。さまざまな原因から狂った音を初原状態に戻すという「初期設定」を行うのです。しかし、ピアノの調律は「初期設定」だけでは不十分です。顧客の「これからは、もっと明るい音にしたい」といった要望に応える、いわば「アップデート」も求められます。これは、儀礼の場合もまったく同じことです。

拙著『決定版 冠婚葬祭入門』(実業之日本社)では、こう書きました。

「冠婚葬祭のルールは変わりませんが、マナーは時代によって変化していきます。最近、情報機器の世界では『アップデート』という言葉をよく聞きます。アップデートによって新しい機能が追加されたり、不具合が解消されたりするわけです。冠婚葬祭にもアップデートが求められます。基本となるルールが『初期設定』なら、マナーは『アップデート』です。本書は、現代日本の冠婚葬祭における『初期設定』と『アップデート』の両方がわかる解説書だと言えるでしょう」

もともと、儀礼と音楽は分かちがたく結びついていました。

そのことを最初に指摘した人物こそ、儒教の開祖である孔子です。

孔子は、儀礼と音楽とを合わせて「礼楽」という言葉を使いました。

『礼記』では「礼楽」について、「楽は同じくすることをなし、礼は異にすることをなす同じければすなはちあひ親しみ、異なるときはすなはちあひ敬す」と述べられています。その意味は、

「音楽というものは、いろいろな階級や立場の異なりを超えて、人々の心をひとつにするものである。儀礼というものは、乱れる人間関係にけじめを与えるために、おのおのに立場の異なりをはっきりさせるものである。楽しみをともにするときはおのおのあい親しみ、おのおのが自己の位置と他人の立場を意識するときは、相手の立場や意見を尊重する気持がおこってくる」といったところです。

この小説にも儀式の場面が登場します。それも葬儀と結婚式という人生の二大儀式の場面です。まず、葬儀は外村の祖母の葬儀です。祖母が危ないという報せが入り、外村は急いで実家に戻りましたが、間に合いませんでした。家族と、数少ない親戚、それに集落の人々が集まって、山でささやかな葬儀が営まれます。ここで、祖母の人生が数行で語られているのですが、その人生が映像のように浮かび上がってくるような名文で唸りました。以下の文章です。

寒村で生まれ、若くして結婚し、山に入植した人だった。林業で生計を立てていたが、ずっと貧しかったらしい。同期に入植した仲間は次々に山を下り、わずかに何軒かだけが残った。三十代の若さで夫が亡くなってからは、林業が立ち行かなくなって牧場に切り替えた仲間のところで働かせてもらいながら、娘と息子を育てた。娘は中学を卒業すると山を離れ、そのまま町で嫁いだ。息子は高校で一旦山を出たが、役場に就職して戻ってきた。結婚し、生まれたのが僕と弟だ。(『羊と鋼の森』p.148)

そのたったひとりの兄弟である弟に、外村はずっとコンプレックスを抱いていました。弟のほうが勉強も運動もできて、自分よりも母や祖母に愛されていたからです。しかし、葬儀の後で弟が「俺は嫌だよ、なんでばあちゃん死んじゃったんだよ。ばあちゃんが死んで、どうしていいのかわからないよ」という涙声を聞いた途端、外村の喉に詰まっていたものが、すごい勢いでこみ上げ、「僕も、嫌だ」という自分の声ではないような声が出たのです。そして、作者は次のように書いています。

そうだ、こういうときには泣くといいんだ。そう思う前に泣いていた。僕は僕よりも大きい弟の背中に腕をまわした。こんなふうに弟に触れたのは、いつ以来だろう。腕を突っ張って遠ざけていたものが、びゅんと僕の中に飛び込んできた。世界の輪郭が濃くなった気がした。(『羊と鋼の森』p.154)

この最後の「世界の輪郭が濃くなった気がした」という一文もなかなか書けない名言です。作者の小説家としての非凡さを思い知りました。

一方の結婚式のほうは、先輩調律師の柳の結婚披露パーティーが描かれています。

柳と外村がピアノの調律をした双子の姉妹の姉である和音がピアノを弾くことになり、外村が調律をしました。作者は以下のように書いています。

若草色のドレスを来た和音が、やわらかいピアノを弾きはじめる。荘厳というよりはすがすがしくて、最初は何の曲を弾き出したのかわからなかった。結婚行進曲。しあわせなふたりを親しい人たちで讃える、祝福の曲。装飾音符を、和音はゆっくりとまるで主旋律のように弾く。夢のように美しく、現実のようにたしかに。拍手の中を、新郎新婦が笑顔で入ってくる。テーブルの間を通っていくときに、照れくさそうにこちらに会釈をした。

(『羊と鋼の森』p.236)

ラストが幸せな結婚披露パーティーの場面で終わったことからもわかるように、この小説は優しさに満ちています。登場人物にも悪人はいません。そして、ピアノの調律師になった外村だけでなく、すべての仕事でプロを目指す若い人たちにエールを送っていると感じました。外村は、羊のハンマーが鋼の弦をたたくことによって生まれる音楽の森を歩む人生を選びました。

この森の歩き方について、作者は次のように書いています。

森に近道はない。自分の技術を磨きながら一歩ずつ進んでいくしかない。

だけど、ときおり願ってしまう。奇跡の耳が、奇跡の指が、僕に備わっていないか。或る日突然それが開花しないか。思い描いたピアノの音をすぐさまこの手でつくり出すことができたら、どんなに素晴らしいだろう。目指す場所ははるか遠いあの森だ。そこへ一足飛びに行けたなら。

(『羊と鋼の森』p.121)

しかし、外村は「でもやっぱり、無駄なことって、実は、ないような気がするんです」と先輩の柳に言うのでした。どんな仕事でも1万時間かければ形になるといいます。1万時間というのは、だいたい5、6年でしょうか。長い時間ですが、それを越えていくしかありません。

わたしのブログ記事「新入社員に問う」にも書きましたが、「今日」という日が「残された人生における第一日目」という厳粛な事実に無頓着では充実した人生は望めません。ぜひ、自らが選んだ仕事を「天職」であると思って、自らが理想とするプロを目指し、悔いのない人生を送ってほしいと思います。サンレーグループの新入社員にも、ぜひこの小説を読んでほしいと思いました。

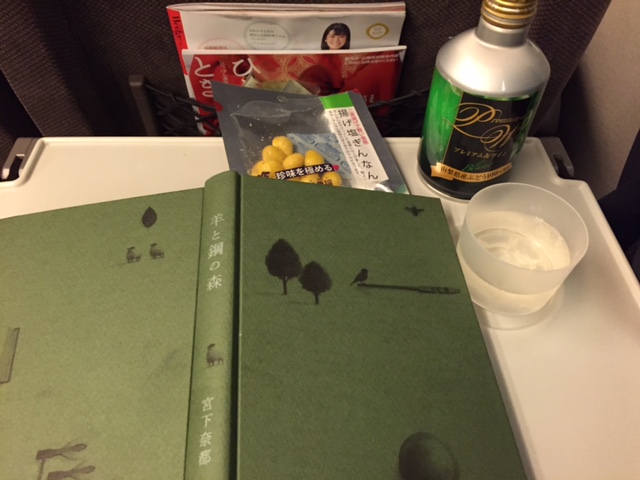

新幹線のぞみの車中で読みました

新幹線のぞみの車中で読みました

最後に、わたしはこの小説を名古屋から小倉に戻る新幹線のぞみ号の車内で読みました。休日でしたので、ちょっとリラックスして車中では缶入り白ワインを飲みながら、このハートフルな小説を読みました。ずっと『儀式論』を書く参考に、宗教学・民俗学・文化人類学・心理学などの文献を毎日読み続けていましたので、久々に小説を読み、まるで心のワインを飲んだような気持ちがしました。ところが、この物語を読んで、ピアノの調律という仕事の本質が「儀式」に通じることを発見してしまいました。

わたしのブログ記事「レヴェナント:蘇えりし者」で紹介した映画もそうですが、最近は何を観ても、何を読んでも、すべては『儀式論』のヒントを発見するという結果となっています。その『儀式論』ですが、順調に書き進めています。怒涛のような出張ラッシュも名古屋で一息つきました。もちろん被災地などは訪れるつもりですが、いよいよ、腰を据えてライフワークを執筆することができます。どうぞ、ご期待下さい!