- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0726 小説・詩歌 『楽園のカンヴァス』 原田マハ(講談社)

2013.05.16

『楽園のカンヴァス』原田マハ著(新潮社)を読みました。

表紙カバーには、本書のテーマにもなっている素朴派の巨匠アンリ・ルソーの大作「夢」が印刷されています。また帯には、「TBS「王様のブランチ」BOOKアワード2012大賞受賞」「第25回 山本周五郎賞受賞」「『ダ・ヴィンチ』第9回『プラチナ本 OF THE YEAR』第1位」「『ダ・ヴィンチ』『2012年上半期 BOOK OF THE YEAR』第1位」「第5回R-40本屋さん第1位」とあります。

惜しくも2013年度「本屋大賞」は逃がしましたが、百田尚樹氏のベストセラー小説『海賊とよばれた男』と最後まで1位を競い合いました。思うに、『海賊』は男子向き、『楽園』は女子向きの作品ではないでしょうか。

本書は、わが小説読みの指南役である「ダンディ・ミドル」ことゼンリンプリンテックスの大迫益男会長に薦められて読みました。大迫会長は著者の原田マハ氏について「今、読むべき作家」とメールに書かれていました。

その原田氏は、1962年、東京都小平市生まれ。中学、高校時代を岡山市で過ごしています。関西学院大学文学部日本文学科および早稲田大学第二文学部美術史科卒業。マリムラ美術館、伊藤忠商事、森ビル森美術館設立準備室にそれぞれ勤めました。森ビル在籍時、ニューヨーク近代美術館(MoMA)に派遣され同館にて勤務しています。その後フリーのキュレーター、カルチャーライターに転進し、2005年に「カフーを待ちわびて」で第1回日本ラブストーリー大賞受賞、デビューしています。

本書は、スイスの大富豪の屋敷に掛かる絵をめぐるアートサスペンスですが、美術館のキュレーターが主役ということもあり、実際にその職業出身の著者の真骨頂というべき作品でした。

この物語には、2枚の絵が登場します。1枚は、MoMAが所持する、素朴派の巨匠アンリ・ルソーの大作である「夢」。そして、もう1枚は「夢」とほぼ同じ構図で、同じタッチの「夢をみた」という作品でした。

「夢をみた」を所持する大富豪は、その真贋判定を若き2人の研究者に迫ります。日本人研究者の早川織絵とMoMAの学芸員ティム・ブラウンの2人です。大富豪は、7日間のリミットで真贋を正しく判定した者に作品を譲ると宣言します。そして、ヒントとして謎の古書を手渡すのでした。その古書には、ピカソとルソーという2人の天才画家が生涯抱えた秘密が隠されていました。

わたしは以前、広告代理店で働いていました。そこで博覧会の仕事をしたことがあります。1990年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」には、松下電器産業(現パナソニック)グループが「ふしぎな森の館・松下館」を出展しており、そこでルソーの絵画の世界が松下のハイテク技術で再現されました。たしか、「夢」の世界も再現されていたと記憶されていますが、そのときの幻想的なイメージが今も脳裏に焼きついています。それ以来、ルソーの「夢」は、わたしのお気に入りの絵の1つになりました。

フランスの画家アンリ・ルソーは、1844年に生まれ、1910年に66歳で亡くなりました。彼は20年以上もパリ市の税関職員を務め、仕事の余暇に絵を描いていました。いわゆる「日曜画家」だったのです。そのために、彼は「ル・ドゥアニエ(税関吏)」と呼ばれました。しかし、ルソーの代表作の大部分は彼が税関を退職した後の50歳代に描かれています。

遅咲きの代表のような画家ですが、生前は全く評価されないままでした。ルソーが絵を描き続けた時代は、写実主義から抽象画、さらにはシュールレアリズムへと変化する時代でした。その時代のパリを「祝宴の時代」と呼んだのは、アメリカの文化学者であるロジャー・シャタックです。

1955年、シャタックは『祝宴の時代』という題名の本を発表します。20世紀の到来に浮き足だっていたパリの文化コミュニティを独自の視点でとらえた本でした。そのとき、シャタックが新時代のパリの寵児として注目したのが、音楽家のエリック・サティ、詩人のアルフレッド・ジャリ、ギョーム・アポリネール、そして素朴派の画家ルソーでした。他にも当時のパリにはジャン・コクトー、ドガ、トゥールーズ・ローレック、ローランサンといった芸術家たちが綺羅星のごとく輝いており、さらに彼らの中心には太陽のごとき天才パブロ・ピカソがいました。ウッディ・アレンの映画「ミッドナイト・イン・パリ」には、この当時のパリが魅力的に描かれています。それは、まさに「ベル・エポック」と呼ぶにふさわしい新しい芸術が幕を開けた時代でした。

本書の白眉は、ルソーとピカソとの交流です。生前は評価されず、現在でさえ評価が定まらないといわれるルソーですが、その才能を誰よりも認めていたのはピカソでした。本書の中に登場する謎の古書には、アポリネールとピカソがルソーのアトリエを訪問する場面が出てきます。そこには、次のように書かれています。

「新鮮な絵の具で描き上げられた密林の絵や、生真面目に正面を向いた人物の肖像画を見せられて、いつもは平然と他の画家の作品を本人の前で批判するピカソは、すっかり黙りこんでしまったのでした。

『すげえな。あの人は、ほんものの創造者だ。いや、破壊者だ』

ルソーのアトリエから帰る日々、独り言のように、けれどアポリネールの耳にはっきり届くように、ピカソはつぶやきました」

(『楽園のカンヴァス』p.122)

ピカソとルソーの関係についてあまり詳しく書くと「ネタバレ」になってしまいますので、このへんにとどめておきます。でも、2人の芸術家の交際はまさに「魂の交流」といった印象です。そして、本書のラストには大きな感動が待っています。

それにしても、絵画をめぐって、これほど面白いミステリーを書く著者の才能には感心しました。絵画ミステリーという点では、かの五木寛之氏の名作『戒厳令の夜』などが思い浮かびますが、あの作品に出てくる幻の絵は架空の作品でした。その点、本書に出てくる「夢をみた」はともかく、少なくとも「夢」は現実に存在する名作であるだけに興味は尽きません。美術ファンにはたまらない小説ではないでしょうか。まさに、「本を読んだ」というより「夢をみた」と言いたくなるような作品でした。

また、絵画の周辺にいる人々の仕事ぶりも興味深かったです。画家はもちろん、美術館のキュレーター、監視員、新聞社の展覧会プロデューサー、そして絵画コレクターといった人々の実情を知ることができました。本書を読んで、ルソーがいっそう好きになるとともに、稀代のストーリー・テラーである著者の小説をもっと読みたくなりました。

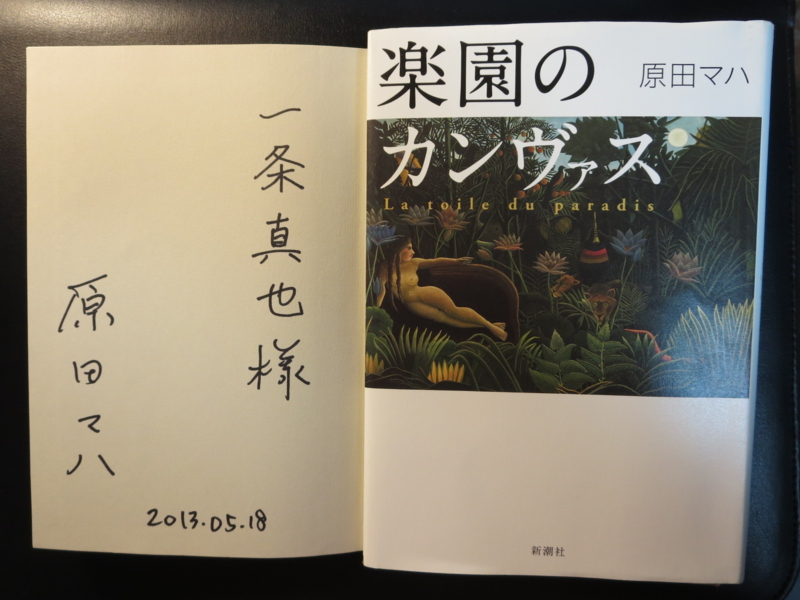

『楽園のカンヴァス』にサインしていただきました

『楽園のカンヴァス』にサインしていただきました

著者の原田マハ氏と

著者の原田マハ氏と