- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1141 読書論・読書術 『<問い>の読書術』 大澤真幸著(朝日新書)

2015.11.01

早いもので、今日からもう11月ですね。読書の秋です。

『<問い>の読書術』大澤真幸著(朝日新書)を読みました。

著者は1958年長野県松本市生まれの社会学者です。90年に「行為の代数学」で東大社会学博士。その後、千葉大学文学部講師・助教授、97年京都大学人間・環境学研究科助教授。2007年同研究科教授に昇格。09年9月1日付で辞職しています。同年、『ナショナリズムの由来』で毎日出版文化賞受賞。15年には『自由という牢獄』で河合隼雄学芸賞を受賞しています。また、この読書館でも紹介した『ふしぎなキリスト教』の共著者でもあります。

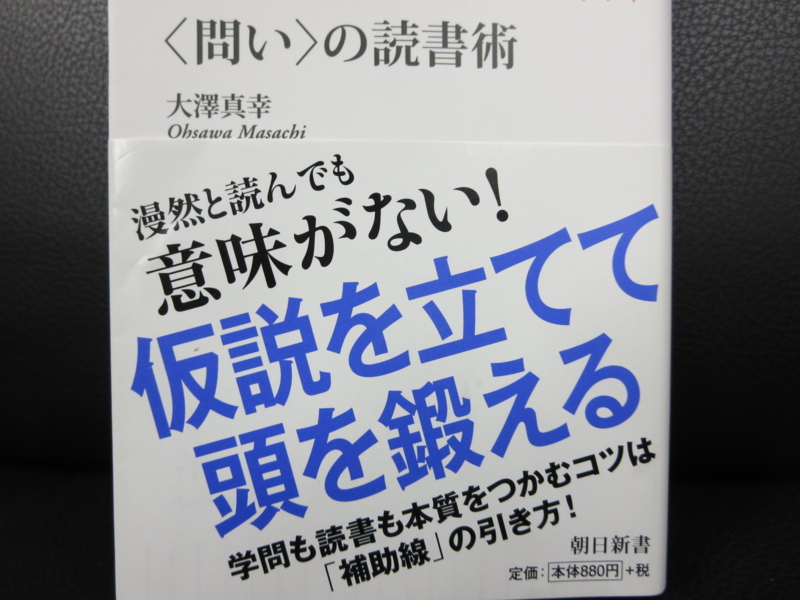

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「漫然と読んでも意味がない!」「仮説を立てて頭を鍛える」「学問も読書も本質をつかむコツは『補助線』の引き方!」とあります。

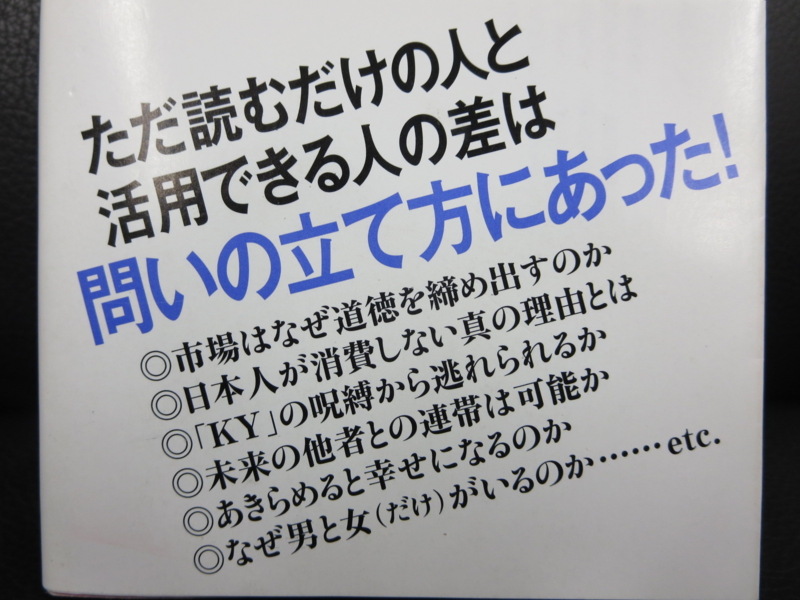

また帯の裏には、「ただ読むだけの人と活用できる人の差は問いの立て方にあった!」として以下の問いが並んでいます。

◎市場はなぜ道徳を締め出すのか

◎日本人が消費しない真の理由とは

◎「KY」の呪縛から逃れられるか

◎未来の他者との連帯は可能か

◎あきらめると幸せになるのか

◎なぜ男と女(だけ)がいるのか・・・・・・etc

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらにカバー前そでには、「よい本は、解答ではなく〈問い〉を与えてくれる。本の中に眠る〈問い〉という鉱脈を発見しよう!」「たくさん読む必要はないが、深く読む必要はある。〈問い〉が促すままに思考すると世界が拡がっていく。思考を触発し続ける25冊の愉悦」

その25冊のラインナップは以下の通りです。

●マイケル・サンデル著、鬼澤忍訳

『それをお金で買いますか―市場主義の限界』早川書房

●岩井克人

『ヴェニスの商人の資本論』ちくま学芸文庫

●佐伯啓思

『経済学の犯罪』講談社現代新書

●廣松 渉

『今こそマルクスを読み返す』講談社現代新書

●小野善康

『成熟社会の経済学―長期不況をどう克服するか』岩波新書

●良知 力

『向う岸からの世界史』ちくま学芸文庫

●オリバー・ストーン&ピーター・カズニック著、大田直子ほか訳

『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』早川書房

●岡田英弘

『世界史の誕生―モンゴルの発展と伝統』ちくま文庫

●山本七平の

『「空気」の研究』文春文庫

●池井戸潤

『オレたちバブル入行組』文春文庫

●ヤマザキマリ

『テルマエ・ロマエ』エンターブレイン

●古市憲寿著・本田由紀(解説と反論)

『希望難民ご一行様』光文社新書

●朝井リョウ

『桐島、部活やめるってよ』集英社文庫

●山田昌弘

『なぜ若者は保守化するのか』東洋経済新報社

●苅谷剛彦

『学力と階層』朝日文庫

●阿部真大

『地方にこもる若者たち』朝日新書

●春日真人

『NHKスペシャル 100年の難問はなぜ解けたのか』新潮文庫

●団まりな

『性と進化の秘密―思考する細胞たち』角川ソフィア文庫

●大栗博司

『重力とは何か』幻冬舎新書

●青木薫

『宇宙はなぜこのような宇宙なのか』講談社現代新書

●安田浩一

『ネットと愛国―在特会の「闇」を追いかけて』講談社

●姜尚中

『母(オモニ)』集英社文庫

●増田俊也

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』新潮文庫

●網野善彦

『日本の歴史をよみなおす(全)』ちくま学芸文庫

●内田隆三

『社会学を学ぶ』ちくま新書

本書の「目次」は以下のような構成になっています。

「まえがき」

第1章 経済と規範

第2章 世界史で見る革命

第3章 現代社会と人間関係

第4章 格差社会時代の希望

第5章 科学の迷宮

第6章 愛と暴力のはざま

第7章 本質を問うダイナミズム

「あとがき」

「まえがき」で著者は以下のように述べています。

「本を深く読むということは、どういうことか。読むことを通じて、あるいは読むことにおいて、世界への〈問い〉が開かれ、思考が触発される、ということである。本は、情報を得るためだけに読むわけではない。そういう目的で読む本もあるかもしれないが、少なくとも、読書の中心的な悦びはそこにはない」

よい本は、解答ではなく、〈問い〉を与えてくれるそうです。

それを踏まえた上で、著者は以下のように述べます。

「〈問い〉は、不意の来訪者のようなもので、最初はこちらをびっくりさせる。だが、その来訪者と対話することは、つまり、〈問い〉が促すがままに思考することは、やがて、この上ない愉悦につながる。自分の世界が拡がるのを実感するからである」

ただ、こういう読書には、得手不得手があるようです。

さらに著者は以下のように述べています。

「本の中に眠る〈問い〉という鉱脈を発見するのが上手な人と下手な人がいる。ときどき、私が興奮して読んだ本を、めちゃくちゃにけなす文章をネットで読むことがある。そんなときに、私は、とても気の毒に思うのである。この人は、本を入手し、そうとうな時間をかけて読書したはずなのに、まったく鉱脈に気づかなかったのだな、と」

第1章「経済と規範」では、「世界を知るための包括的な批判的思考は存在するか」として、著者は廣松渉氏の『今こそマルクスを読み返す』を取り上げます。その冒頭には以下のように書かれています。

「年前、某有名国立大学の経済学の教授が主催する研究会に、コメンテーターとして招かれたとき、びっくりしたことがある。報告された研究に対して、私がマルクスを引用しつつコメントしたところ、司会をしていたその教授(私より少しだけ若い)が、自分はマルクスを読んだことがない、と告白したのだ。私は、ことばには出さなかったが、かなり驚いた。マルクスを読んだことがない人でも経済学の教授になることができる、ということに、である」

驚くべき事実ですが、さらに著者は次のように述べます。

「誰もがマルクスを読むべきだ。『マルクスを読むとは世界を読むこと』だから、つまり『マルクスの遺したテクストを読みとくことは、世界の現在を解きあかすことにほかならない』からである。引用したのは、この書評の後半で少しばかり紹介する熊野純彦の著作『マルクス資本論の思考』(せりか書房)の、本文冒頭のことばである。マルクスの魅力は、確かに、その圧倒的な包括性である。世界を知ろうとするすべての者は、マルクスを読まなければならない。20世紀後半の最も影響力のあった哲学者の1人、ジャック・デリダは、『マルクスを読まないこと、読みなおさないこと』は、それだけで『つねに過失』となる、とまで断言している」

第2章「世界史で見る革命」では、「『死者』と『敗者』をいかに救済するか」として、良知力氏の『向う岸からの世界史』を取り上げ、以下のように述べています。

「世界史を記述するということが、いかなる営みかを考えてみよう。まず、世界の現在(現状)がどうであるかという了解を前提にして、そのような現在に至るまでの因果関係が―物語的に―記述されるだろう。しかし、このような記述は必然的に、世界史のすぐわきに、誰からも顧みられない大量の死者や敗者を残していくことになる」

ここで、著者が「死者」とか「敗者」とか呼んだものは、世界史の記述の中に登場する戦争や反乱の敗北者や犠牲者のことではないそうです。著者は説明します。

「うではなく、世界史というスタイルの中で、まったく無化されてしまう数々の行為や願望のことである。世界史の記述の中で場所をもつのは、最終的に現在に対して何らかの価値ある貢献があると見なされた行為や出来事である。しかし、そのすぐ隣にはそうした貢献のリストの中に加えられることのない、失敗した無数の試みや願望や欲望があるはずだ。それらは世界史という記述が必然的に取りこぼす徹底した死者であり、敗者である」

また、「歴史を物差しにする視点とは」として、岡田英弘氏の『世界史の誕生』を取り上げ、以下のように述べています。

「インドには、文字もあったし、暦もあったし、また仏教を生み出すことにもなる緻密な哲学や論理学もあったし、起伏にとんだ神話もあった。つまり、インド文明が知的に劣ったものではないことは一目瞭然だ。しかし、歴史はなかった。われわれが、ゴータマ・シッダールタの正確な生没年をいまだに確定できないのは、このためである」

岡田氏によれば、「歴史」という文化を、他からの影響によらずに生み出した文明は、たった2つしかないそうです。これについて、著者は以下のように述べます。

「岡田氏のこの指摘は、まさに『コロンブスの卵』とも呼ぶべき、重大で驚くべき発見である。2つのうちの1つは、中国文明であり、その原点には、司馬遷の『史記』がある。もう1つは、古代地中海文明であり、その源流には、ヘーロドトスの『歴史(ヒストリア)』があって、ここに聖書がブレンドされる。他の地域や文明には、『歴史』という観念がもともとなく、仮にそれらしきものがあるとしたら、この2つのうちのどちらかを模倣した結果である」

第4章「格差社会時代の希望」では、「格差社会の本質はどう解くか」として、山田昌弘氏の『なぜ若者は保守化するのか』を取り上げます。冒頭、著者は同じ社会学者である山田氏について以下のように述べています。

「山田昌弘さんは、その著作がいま日本で最も広く読まれている家族社会学者である。山田さんには特技がある。われわれの目の前で起きている目立った社会現象に適切な名前を与え、われわれに『そうなんだよ、まさにそれなんだよ、私たちが見ていたものは!』と納得させる技が、である。『パラサイト・シングル』とか『婚活』とかは、山田さんが発明した語である」

わたしが最も興味深く読んだのは、第5章「科学の迷宮」で「超難問はどう乗り越えるべきか」として、大栗博司氏の『重力とは何か』を取り上げた文章です。文中、著者は以下のように述べています。

「秦の始皇帝は、儒教を嫌って、儒教関連の書物を燃やしてしまった(いわゆる焚書である)。誰も儒教の古典を読むことができないようにするためである。しかし、物理学の原則からすると、いくら本を焼却しても、もとの本を再現できるはずである。焼却は、物理法則に従う現象である。したがって、焼却に使った炎、放射された物質、残った本の灰などについての情報を完璧に記録し、収集すれば、この情報をもとにして因果関係を逆に辿り、過去の状態を、つまりもともとの本をその内容も含めて完全に再現できるのである。このような前提を採用することは、物理学、というか科学が可能であるための基本条件である。この因果関係を前後に辿るために必要な情報をすべて知っている仮想的な超人を、ブラックホールの存在を予言した物理学者の名前を使って『ラプラスの悪魔』と呼ぶ」

そして「あとがき」の冒頭で、著者は以下のように書いています。

「読書は、恋愛に似たところがある。

誰かを愛し、その人に愛されていると実感することは、人生の中で最も幸福な瞬間である。多くの人が、そうした幸福を経験している。が、正直に言えば、恋愛を経験したことがない人もときにはいる。だからといって、『人の道』に反しているわけではないし、また死ぬわけでもないが、しかし、そうした人は気の毒だな、と思わざるをえない。人生の最も良質な部分を味わっていないことになるからだ。読書の悦びについても、同じことが言える」

この一文、しみじみと深く共感しました。

読書と恋愛といえば、わたしはかつて『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)で、「読書は恋愛」と書きました。以下のような内容でした。

「私は本当に本が好きで好きでたまらないのです。

できれば、一冊の本を愛撫するかのごとく撫で回しながら、ゆっくりと味わいたいと思います。そして、読書する喜びという至上の幸福を取り戻したいと思います。松岡正剛氏は『読書は編集』だと語っています。松岡氏に対抗するわけではありませんが、わたしなりの概念を提示するとすれば、『読書は恋愛』だと考えています。

まず、人は本を愛さなければいけない。そうすれば、本から愛されることもあるかもしれない。もちろん、片思いに終わることが多いでしょう。でも、愛情を傾ければ傾けるほど、読書の快楽は大きくなるはずです。

本は読むだけのものじゃない。愛するものです。できれば、撫でまわし、匂いを嗅ぎ、頬ずりする。舐めることはしないが、揉んだりはする(笑)。

本を愛すれば愛するほど、読書は豊かになります」

いま読み返してみると、ちょっと品位に欠ける表現ですね(苦笑)。

しかしながら、わたしの本心をそのまま述べました。