- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2090 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『藤波辰爾自伝~プロレス50年、旅の途上で』 藤波辰爾著(イースト・プレス)

2021.12.09

『藤波辰爾自伝~プロレス50年、旅の途上で』藤波辰爾著(イースト・プレス)をご紹介します。「ROAD of the DRAGON」というサブタイトルがついています。著者の自伝には、一条真也の読書館『藤波辰爾自伝~未完のレジェンド』で紹介した2010年11月25日刊行のものがありますが、その11年後にデビュー50周年を記念して発表された本書は416ページのハードカバーで、堂々たる自伝決定版です。

著者は1953年、大分県東国東群出身。1970年6月、16歳で日本プロレスに入門。翌71年5月9日デビュー。72年3月、新日本プロレス旗揚げ戦に出場。同年12月に開催された第1回カール・ゴッチ杯で優勝を果たし、75年6月に海外遠征へ出発。カール・ゴッチのもとで修行を積み、78年1月にWWWFジュニア・ヘビー級王座を獲得。同年2月に帰国、空前のドラゴンブームを巻き起こし、ジュニア戦線を確立。81年10月、ヘビー級転向後は、数度に渡るIWGPヘビー級王座、タッグ王座の戴冠、G1優勝等、新日本プロレスのエースとして活躍。95年10月、自主興行「無我」を旗揚げ。99年6月より5年間、新日本プロレス社長を務めた。2006年6月30日付けで新日本を退団し、同年8月に「無我ワールドプロレスリング」を旗揚げ。08年1月より団体名を「ドラディション」に変更。11年レジェンド・ザ・プロレスリングにおいて宿敵・長州力との「名勝負数え唄」を復活させ、同年5月にはレスラー生活40周年を迎えた。2015年3月にはアントニオ猪木氏に続き、日本人2人目となるWWE殿堂入りを果たす。2021年5月9日には、デビュー50周年を迎え、2021年10月31日大阪・ATCホール、11月9日東京・後楽園ホールを皮切りに2022年まで、デビュー50周年記念ツアーの開催が決定。

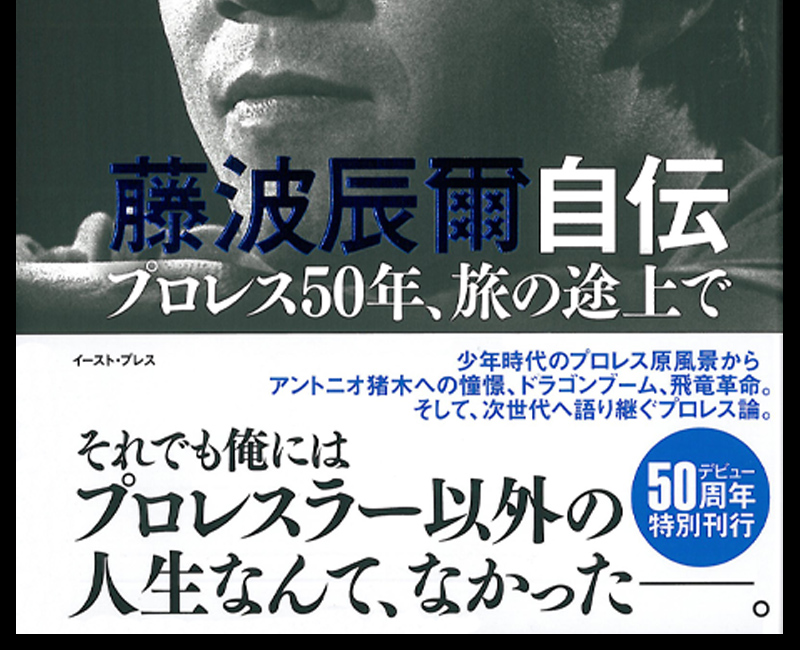

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、若き日の著者の顔写真が使われ、帯には「少年時代のプロレス原風景からアントニオ猪木への憧憬、ドラゴンブーム、飛竜革命。そして、次世代へ語り継ぐプロレス論」「それでも俺には、プロレスラー以外の人生なんて、なかった――」「デビュー50周年特別刊行」と書かれています。カバー前そでには「この50年は、私自身の歴史でもあるが、日本のプロレス史でもある」と書かれ、帯の裏には「飛竜50年の旅路が今、語られる」と書かれています。

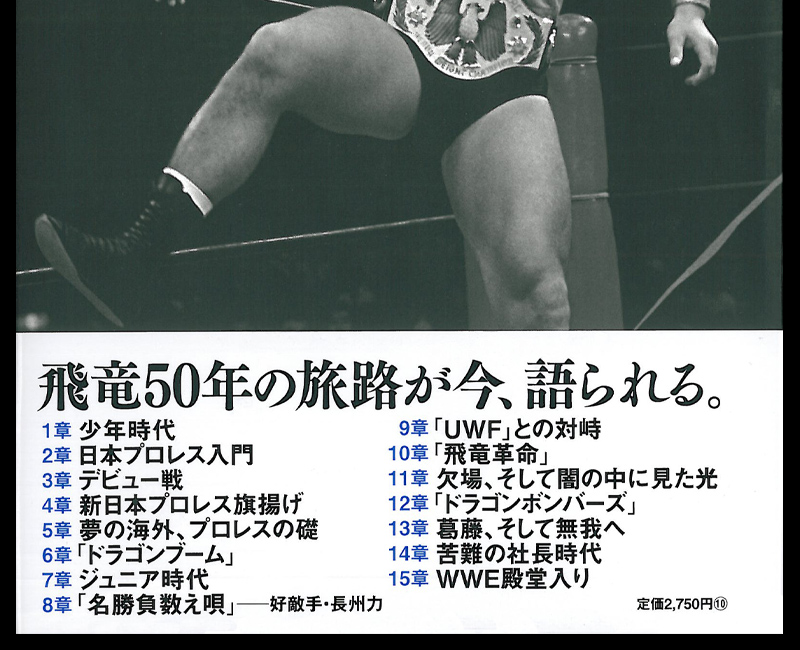

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「プロローグ・オブ・ドラゴン」

1章 少年時代

2章 日本プロレス入門

3章 デビュー戦

4章 新日本プロレス旗揚げ

5章 夢の海外、プロレスの礎

6章 「ドラゴンブーム」

7章 ジュニア時代

8章 「名勝負数え唄」――好敵手・長州力

9章 「UWF」との対峙

10章 「飛竜革命」

11章 欠場、そして闇の中に見た光

12章 「ドラゴン・ボンバーズ」

13章 葛藤、そして無我へ

14章 苦難の社長時代

15章 WWE殿堂入り

「エピローグ・オブ・ドラゴン」

「藤波辰爾年表」

「プロローグ・オブ・ドラゴン」で、著者は「50年の様々な闘いを振り返ると、『俺はプロレスラーになっていなかったら、一体、何をやっていたんだろう……』という感慨が込み上げて来る。その答えを必死に自問自答しながら求めると、どう考えても常に結論はひとつしか出てこない。それは『俺にはプロレスラー以外の人生は考えられない』という確信だ。幼い頃からプロレスファンで、中学生の時にはプロレスラーになると夢を見て、それを実現した私にとって、プロレスラーである自分が唯一、絶対で、もし『プロレスラーとは違う道を生きていたら……』と想像するだけで恐ろしくなる」と述べています。

4章「新日本プロレス旗揚げ」では、日本プロレスから追放された師匠の猪木に追従して新日本プロレスに参加した著者は、日プロから新日本プロへ移って、練習の中身が一番変わったのがスパーリングであったと指摘します。日プロは主に試合の「型」を繰り返すことがスパーリングでしたが、新日本は違いました。著者は、「猪木さんがやってきた関節技の極め合いがほとんどになり、試合の『型』を道場でやることはなくなっていた。私はレスラーにいとって『セメント』は不可欠だと考えている。道場で関節技を極め合うことで、例えば腕を極められた時は、どんな動きになり、顔になるのかなど、自然に理にかなった動きが身につく。試合でやたら大袈裟な動きをやってもお客さんには、見抜かれる。説得力のある攻防を展開するために『セメント』を学ぶことは不可欠だ」と述べます。

5章「夢の海外、プロレスの礎」では、「メキシコ修行」として、著者は「メキシコでよく対戦したのがエル・カネックだった。ルード(悪玉)だった彼は、身長が180センチを超え体重も100キロ以上とメキシカンの中で大柄だったから、体格が似ていたリンピオ(善玉)の私と何度も試合が組まれた。メキシコに入ったばかりの頃、日本でも『仮面貴族』と呼ばれ絶大な人気があったミル・マスカラスと6人タッグで対戦した。マスカラスは、私は日本プロレスに入門した頃に来日して間近で見ていて、憧れの存在だった。当時は、マスカラスと話などできるわけがなく、セコンドに付いていただけだが、後年、マスカラスが来日した時に当時のことを話すと、マスカラスは『お前は丸坊主でいたよな』と覚えていてくれた」と述べます。

6章「ドラゴンブーム」では、「WWWF奪取」として、1978年1月23日、ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデン(MSG)でのカルロス・ホセ・エストラーダとのWWWFジュニア・ヘビー級王座戦が取り上げられます。著者は、「エストラーダのバックに回った瞬間、とっさに相手の両腕を羽交い絞めにした。ワンテンポ呼吸を置くと、フルネルソンで固めたエストラーダをそのまま思いっきり投げてブリッジで固めた。レフェリーがマットを3回、叩いた。試合時間は11分31秒、初めて公開したドラゴンスープレックスでWWWF王座を奪取した。フィニッシュをドラゴンスープレックスで決めることは考えていなかった。何かあれば、ジャーマンスープレックスはやりたいとは思っていた。まさに咄嗟の思いつき、ぶっつけ本番だった。今まで誰もやったことのない技は、実況席で舟橋アナウンサーによって私の名前にちなんだ『ドラゴンスープレックス』と命名された」と述べます。

7章「ジュニア時代」では、「父の死」として、著者は「プロレスラーにある夢をかなえた後の大きな目標が、両親のために家を建てることだった。凱旋帰国して計画を温めていたが、親父が亡くなり、生きている間に実現できなかった。だからこそ『初盆までに家を建てよう』と決意した。実家の隣に空いていた160坪の土地を買って、初盆までに2階建ての家を2000万円で建てた。当時、そんな貯金があるはずもなく、全て会社から借金した。月給から差し引かれ、給料明細の支給額は『0』だった。返済までの数年間は、サイン会やイベントなどの出演料、婚約中の家内が貯金を切り崩してくれて、生活していた。親父は亡くなったが、家が完成した時は、お袋が喜んでくれた。母のトヨ子は2008年12月に91歳で亡くなるまで、ずっとその家に住んでくれて、何とか親孝行ができたんじゃないかとは思っている」と述べます。なお、著者は日本プロレスに入門してから毎月、1万円を実家に送っていたそうですが、父はその金に手をつけずに神棚に飾っていたそうです。

9章「『UWF』との対峙」では、「前田日明」として、1986年10月9日に旧UWFから新日本に出戻った前田とキックボクサーのドン・中矢・ニールセンとの異種格闘技戦が決定する直前のエピソードとして、著者は「この試合が正式に決定する過程で前田は、ニールセンとのマッチメイクを拒否した。アンドレとの試合での苦い経験から彼は、この試合の背景に新日本が自らを潰そうと仕掛けている思惑を感じていたようだった。これは、彼から直接聞いたわけではない。ただ、そんな話を漏れ伝えて聞いた私は、初めての異種格闘技戦が前田にとって大きな飛躍になると信じて試合を受けるよう、当時用賀にあったUWFの道場で前田を説得しに行ったのだ。私は前田に新日本は潰そうとかそんなことは考えていないことを訴え、前田は素直に耳を傾けてくれた。私の説得が通じたのかどうかは分からないが後日、彼は新日本へニールセン戦を受諾する返事をした。試合は素晴らしい内容で勝利し、『格闘王』と呼ばれるきっかけとなった」と述べています。

また、「前田戦」として、1986年6月12日に大阪城ホールで著者と前田が対戦し、最後は前田のニールキックに著者がジャンプしてのキックが同士討ちになり両者KOで終わった壮絶な試合について言及します。著者自身、新日本の「ストロングスタイル」と「UWF」が最高の形で溶け合った最高の試合だったと自負しており、この年の東京スポーツ新聞社制定の「プロレス大賞」でベストバウトを受賞しました。著者は、「あれだけの試合ができたのは、前田の蹴りを徹底的に受けたことがあるかもしれない」とし「私の受けは、相手を光らせることより、避ければ逃げていると思われるのが嫌で意地でも受けている部分がある。そして、レスラーは、必ず自分がリング上で引き立つことを考えているもので、私は、前田の蹴りを逃げずに受けることこそが自分自身が光ることにつながると意識していた。攻めよりも守り、受けの凄み、プロレスラーの肉体の強靭さを観客に訴えたのだ。結果としてそれが高い評価につながったと思う」と述べます。

10章「『飛竜革命』」では、「巌流島」として、1987年10月4日に行われたアントニオ猪木とマサ斎藤による伝説の無観客試合「巌流島決戦」に言及し、じつは巌流島で試合をやるのは著者のアイデアだったことが明かされます。あるとき、バスの中から巌流島を眺めた著者は、「あそこで俺と長州がやったらどうなるのか」とひらめいたそうです。営業部員だった上井文彦にそのアイデアを伝え、具体的に巌流島で集客が可能か調査を依頼。著者は、「そんなことがあってからしばらく経つと、猪木さんがマサさんと巌流島で闘うことが決定した。その時、『えっ! 猪木さんがやるの!』と驚き、上井君に『巌流島って俺が行ったヤツだよな』と言うと彼は苦笑いしていた。結果、テレビ朝日が巌流島の対決を特番で放送し、今でも語り継がれる試合になった。猪木さんは常に主役でなければ許せない性分で、馬場さんのようにメインイベンターから下りて休憩前に試合をするようなことはできない。猪木さんにとってメインを外れることは、引退を意味する。世代闘争に抵抗するように巌流島を実行した時、改めて猪木さんの高いプライドを痛感させられた」と述べるのでした。これは、わたしも知りませんでした。1988年4月22日、沖縄県那覇市の奥武山体育館で著者が猪木に世代交代を直訴した「飛竜革命」の遠因はここにあったのですね!

その猪木と著者は、1988年8月8日、横浜文化体育館で60分フルタイムの死闘を繰り広げます。これは著者自身が「私の人生で最高の宝物だ」と語っています。「8・8猪木戦」として、著者は「振り返ると、不思議な空間だった。体が独りでに動き、猪木さんの動きが全て分かった。何を考えているのか、何をやりたいのか、鮮明に猪木さんが見えた。ここでパンチが来る、次は延髄斬りだ……猪木さんの出方に応じて体が反応した。普通、プロレスの試合で60分間絶え間なく絡み合うことはあり得ない。どこかで間延びするか、スタミナが切れるものだ。しかしこの時は、60分間、1秒たりとも緊張が緩むことはなかった。これは、日プロ時代から付け人として、常に猪木さんの目を見て望んでいることを察知して動いてきた弟子の私だから見えた世界で、私と猪木さんの師弟関係の集大成だった」と述べています。

15章「WWE殿堂入り」では、猪木に続いて史上2人目のWWE殿堂入りを果たした日本人となった著者が、「猪木さんへ今語りたいこと」として、著者は「50年間で最も影響を受けた人は、やはりアントニオ猪木さんだ。プロレスラーとしてのあるべき魂、姿を私に叩き込んでくれた。一方で飛竜革命のように、レスラーとして猪木さんと真っ向から対立した時もあったし、社長時代には、恨めしく思うこともあった。実際、新日本を退社してからしばらくは、距離を置いたこともあった。じゃあ、今もそんな思いがあるのかと言えば、私の中では、過去の葛藤など大した問題ではない、そんなマイナスな感情にいつまでも自分を置きたくない。それ以上に心のどこかで常に消えないのは、猪木さんへの憧れを抱きながらレスラーになった時のことで、それが私の原点だ」と述べます。

そして、著者は「今も浮かぶ光景は、控室でガウンのひもを結んだ瞬間の緊張感と扉を開けて花道に出た時の空気感だ。猪木さんが一歩を踏み出して姿を見せただけで観客の雰囲気が一気に変わった、あの緊迫感。私は、その背中に憧れ、その空気を肌で感じたからこそ、プロレスラーとして自らを高めようとし、その結果、今があると思っている。私はプロレスラーとしての原点を大切にしたい。16歳で入門した時に感じたこの思いは、50年以上を経ても、何ら変わることなくまるで血液のように私の体に流れている。『プロレスラー藤波辰爾』は猪木さんの背中を追っていなかれば存在しない。この思いは、過去の恨みなどはるかに超越し、今、残っている感情は『私は猪木さんにはかなわなかった』という脱帽感だ。猪木さんに憧れて何とか近づこうとマネをしたからこそ今の自分がいる。何よりも出会えて良かった。心の底からそう思っている」と述べるのでした。猪木と藤波の師弟愛には、ただただ感動を覚えます。しかし、猪木の弟子は藤波だけではありません。藤原も、長州も、佐山も、前田も、髙田も、みんな猪木への深い想いを抱いています。偉大なり、燃える闘魂!