- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1507 小説・詩歌 『銀河鉄道の父』 門井慶喜著(講談社)

2017.11.13

11月13日は「いい父さん」の日です。

『銀河鉄道の父』門井慶喜著(講談社)を読みました。

宮沢政次郎と宮沢賢治の父子を描いた小説です。非常に読みやすく、心を打たれました。NHKの朝ドラ原作にぴったりだと思いました。

著者は1971年群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。2003年、オール讀物推理小説新人賞を「キッドナッパーズ」で受賞しデビュー。15年に『東京帝大叡古教授』が第153回直木賞候補、16年に『家康、江戸を建てる』が第155回直木賞候補となりました。16年に『マジカル・ヒストリー・ツアー ミステリと美術で読む近代』で日本推理作家協会賞(評論その他の部門)などを受賞しています。

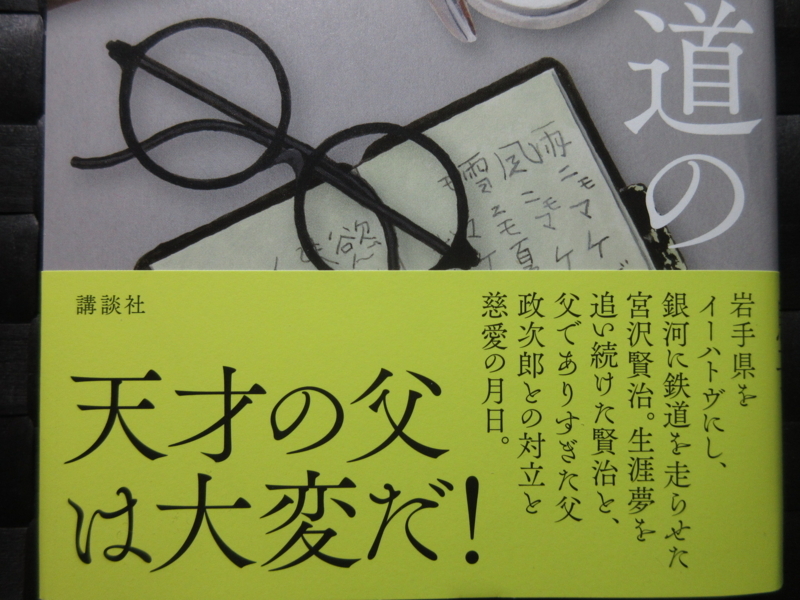

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「天才の父は大変だ!」と大書され、「岩手県をイーハトヴにし、銀河に鉄道を走らせた宮沢賢治。生涯夢を追い続けた賢治と、父でありすぎた父政次郎との対立と慈愛の月日」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「国民作家・宮沢賢治を父の視点から描く、気鋭作家の意欲作」として、以下のように書かれています。

「宮沢賢治は祖父の代から続く富裕な質屋に生まれた。家を継ぐべき長男だったが、賢治は学問の道を進み、理想を求め、創作に情熱を注いだ。勤勉、優秀な商人であり、地元の熱心な篤志家でもあった父・政次郎は、この息子にどう接するべきか、苦悩した―。生涯夢を追い続けた賢治と、父でありすぎた父政次郎との対立と慈愛の月日」

さらにアマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。

「明治29年(1896年)、岩手県花巻に生まれた宮沢賢治は、昭和8年(1933年)に亡くなるまで、主に東京と花巻を行き来しながら多数の詩や童話を創作した。賢治の生家は祖父の代から富裕な質屋であり、長男である彼は本来なら家を継ぐ立場だが、賢治は学問の道を進み、後には教師や技師として地元に貢献しながら、創作に情熱を注ぎ続けた。地元の名士であり、熱心な浄土真宗信者でもあった賢治の父・政次郎は、このユニークな息子をいかに育て上げたのか。父の信念とは異なる信仰への目覚めや最愛の妹トシとの死別など、決して長くはないが紆余曲折に満ちた宮沢賢治の生涯を、父・政次郎の視点から描く、気鋭作家の意欲作」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

1・・・・・・父でありすぎる

2・・・・・・石っこ賢さん

3・・・・・・チッケさん

4・・・・・・店番

5・・・・・・文章論

6・・・・・・人造宝石

7・・・・・・あめゆじゅ

8・・・・・・春と修羅

9・・・・・・オキシフル

10・・・・・銀河鉄道の父

この物語では、質屋を営む父・政次郎と童話作家をめざす息子・賢治の方向性は大きく喰い違い、両者の意見は対立します。6「人造宝石」では、父子の宗教的対立が描かれています。浄土真宗の熱心な信者であった政次郎ですが、賢治があろうことか日蓮宗の急進的団体である「国柱会」に入会したのです。「おらの大志は、質屋にはねぇすじゃ」と言う賢治に対して、政次郎が言います。

「こらえ性がねぇだけだべ」

「おらの大志は、日蓮聖人のお教えを世に広めること」

「あすは何になる」

「二度と変えない」

「どうだか。これまで何度・・・・・・」

「おらは死を賭けている」

(死)

その一語に、政次郎は心臓がふくれあがる。

「思いあがるな。ろくろく世間も知らぬ者が軽率に言うな」

ほとんど悲鳴だった。賢治はぐっと顔を近づけて、

「お父さん」

「な、何だ」

「お父さん、おらと信仰をともにしませんか。お父さんの生きかたは、じつは法華経の生きかたなのす」

賢治の口から、熱いしぶきが飛んでくる。どうやら皮肉などではなく、

(本心から、改宗を)

政次郎は横を向いて、

「ばか」

父子のこんな論争は、二、三日おきに繰り返された。ひとたび始まれば近所に声がとどくほどの激語となり、深夜におよぶこともめずらしくなかった。

政次郎は必死で攻撃し、必死で防戦した。だいたい論戦などというのは三、四度もやれば材料が尽き、つづけられなくなるものだが、この親子はむしろ回数をかさねるたび話がひろがり、かつ深くなるのだった。

(『銀河鉄道の父』P.238~239)

このような激しい論戦を繰りかえす父子のことを、著者は「似た者どうし」と評しています。どちらも経典をよく読んでいることを指摘し、さらに「何より、人生への態度が律儀である。人生は人生、宗教は宗教というふうに割り切らず、そのぶん人生にも宗教にものめり込みすぎる。或る意味、ふたりとも子供なのである」と書いています。

また著者は、政次郎に「賢治はいつか気づくだろうか。この世には、このんで息子と喧嘩したがる父親などいないことを。このんで息子の人生の道をふさぎたがる父親などいないことを」と心の中で言わせています。

7「あめゆじゅ」では、地元でも一番繁盛している質屋を切り盛りする父・政次郎に比べて、まったく経済力も生活力もない賢治が自分を責める姿が描かれています。賢治は自身を「甘ったれだ」と自覚していたのです。著者は、賢治の心中を以下のように描いています。

父に言われるまでもなく毎日みずからを苛んでいる。

自分はなぜ経済的に、精神的に、ひとり立ちできないのだろう。同級生のなかには堅実な仕事に就き、妻をめとり、子をなしている者もめずらしくないのに。隠居した父のめんどうを見ている者もあるというのに。

自分には、野心がなさすぎるのか。

(ちがう)

負けおしみではなかった。これが政次郎もみとめるだろう。自分の野心は宇宙大であり、政次郎のそれなど問題にならず、むしろそのことにこそ真の問題はあるのだった。質屋で小財をきずいたり、役人仕事で月給をもらったりなどという生活は、純粋に出世欲の問題として、自分には退屈この上ないのである。

お金がほしい。ぜいたくな暮らしがしたい。世間の尊敬がほしい。誰もが持っている願いではないか。だからこそ自分はイリジウム採掘だの、製飴工場だの、人造宝石だのというような豪勢な計画を思いついたばかりか本気で資金の無心をしたのだし、いまも次の計画を意識している。自分は聖人なのではない。大俗人の卵なのだ。

(『銀河鉄道の父』P.261~262)

もともと、賢治は宮沢家の跡取り息子であり、政次郎は精一杯の愛情を注いで賢治を育てました。幼い賢治が赤痢で入院したときも、政次郎自らが病院に泊まり込んで看病を務めました。心の純粋な賢治が、そんな親の愛情を知らないはずがありません。

ところで、賢治は『風の又三郎』などの童話を書き始めますが、なぜ普通の小説ではなく、童話だったのか。賢治は、「むかしから自分は大人がだめだった」と自己分析するのでした。

大人どうしの厳しい関係に耐えられなかった。ふつうの会話ができないのだ。質屋の帳場に何度すわっても客との談判ができず、世間ばなしはなおできず、ろくな仕事にならなかったのは、ほかでもない、客が大人だったからなのである。

何しろ大人は怒る。どなりちらす。嘘をつく。ごまかす。あらゆる詭弁を平気で弄する。子供はそれをしないわけではないにしろ、大人とくらべれば他愛ない。話し相手として安心である。

だから童話なら安心して書けるのである。自分がこの土壇場でこの文学形式をえらんだのは、一面では、大人の世界からの、

(逃避だった)

そのことは、厳粛な事実なのだ。(『銀河鉄道の父』P.268)

しかし、より根本的なのは、それとは別の理由でした。

賢治は原稿用紙の塔を見おろしつつ、「お父さん」とつぶやきます。

賢治は、「おらは、お父さんになりたかったのす」という本心からの願いを素直に認めるのでした。著者は、賢治の心中を以下のように書きます。

「ふりかえれば、政次郎ほど大きな存在はなかった。自分の命の恩人であり、保護者であり、教師であり、金主であり、上司であり、抑圧者であり、好敵手であり、貢献者であり、それらすべてであることにおいて政次郎は手を抜くことをしなかった。ほとんど絶対者である。いまこうして400キロをへだてて暮らしていても、その存在感の鉛錘はずっしりと両肩をおさえつけて小ゆるぎもしない。尊敬とか、感謝とか、好きとか嫌いとか、忠とか孝とか、愛とか、怒りとか、そんな語ではとても言いあらわすことのできない巨大で複雑な感情の対象、それが宮沢政次郎という人なのだ」

本書には、賢治の妹トシと賢治自身の臨終の場面が描かれています。

子が親よりも先に亡くなることを「逆縁」といいますが、人生で最も悲しいことだとされます。それを二度にわたって経験した政次郎の悲嘆の大きさは計り知れません。トシが息を引き取る前、政次郎は巻紙をかまえ、小筆をにぎり、トシの遺言を求めました。

「これから、お前の遺言を書き取る。言い置くことがあるなら言いなさい」

「お父さん!」

賢治が、悲鳴をあげた。激怒している。政次郎は無視した。このことはもう何日も前から考えていたのだ。いまさら気をしっかり持てだの、まだ生きられるだの言うのは病人には酷であるばかりか、かえって、

(愚弄になる)

そんな気がした上、

(私は、家長だ)

自覚がある。

死後のことを考える義務がある。トシの肉が灰になり、骨が墓におさまってなお家族がトシの存在を意識するには、位牌では足りない。着物などの形見でも足りない。遺言という依代がぜひ必要なのだ。

それは唯一、トシの内部から出たものなのである。家族をときに厳しく律するだろう、ときに優しくいたわるだろう。トシをまるでそこにいるように思わせるばかりか、子が孫を産み、孫が曾孫を生んでも受け継がれる。

肉や骨はほろびるが、ことばは滅亡しないのである。トシという愛児の生きたあかしを世にとどめるには、政次郎には、この方法しか思いつかなかった。そのためには、誰かが憎まれ役にならねばならない。

(『銀河鉄道の父』P.291)

政次郎は泣いていました。しかし、いくら悲しくても、トシの生きあかしである遺言を書き取らなければならないと自分を奮い立たせました。「お父さん、トシはまだ・・・・・・」と横から抗議する賢治を「うるさい」と一蹴して黙らせ、政次郎は改めてトシへ、「さあ、トシ」と言って小筆と巻紙を突き出すようにして見せました。

トシは、それらを見た。信じがたいことだが、頭を浮かせた。

身を起こしたつもりなのだろう。そのままの姿勢で、唇をひらき、のどの奥をふりしぼるようにして、

「うまれてくるたて、こんどは・・・・・・」

その瞬間、

「あっ」

政次郎は、横から突き飛ばされた。

賢治だった。政次郎のひざがくずれると、賢治はむりやりトシとのあいだに割って入り、耳もとに口を寄せて、

「南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経」

トシの頭は、力なく枕に落ちた。その唇はすでにぴったりと閉じられている。

「南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経」

賢治のお題目はつづく。声がいつもより高かった。政次郎はひざをくずしたまま、呆然と見るしかできない。トシはまた唇をひらいた。こまったように見える顔で、

「・・・・・・」

賢治はお題目をやめ、

「えっ? トシ、いま何と?」

「耳、ごうど鳴って。・・・・・・」

唇をひらいたまま、ぽんと右の肩を跳ねさせた。

それが合図ででもあるかのように、顔の筋肉が停止した。目もひらいたままだった。鼻のあたまから頬へ、ひたいへ、顎へ、みるみる白蝋がひろがっていく。虚無が空気を支配する。どのような生理的現象が起きたのかは、誰の目にも明らかだった。

(『銀河鉄道の父』P.292~293)

トシの死後、賢治は「永訣の朝」を書きます。

そこにはトシの「また人に生まれるなら、こんなに自分のことで苦しまないよう生まれて来ます」という意味の長いせりふが記されています。しかし、これはどう見てもトシ自身の言葉ではなく、賢治の創作(想像)でした。

わたしは、トシが自分の言葉で遺言を残そうとし、それを政次郎が書き残そうとしたことを妨害したことはやはり間違っていたと思います。いくら自分が悲しかろうが、宗教的信条があろうが、それは賢治のエゴイズムにほかなりません。もうやり直しがきかないのですから、許されることではありません。

そんな賢治ですが、自分が亡くなるときは、しっかり言葉を残しました。

賢治は筆と巻紙を持つ政次郎に対して、「遺言はありません。ただ日本語訳の妙法蓮華経を一千部つくって、みんなに差し上げてください」と言いました。

政次郎はそのことばを、手ばやく巻紙に書きつけた。

そうして筆を置き、朗々と読みあげて、

「これでいいか」

「けっこうです」

「えらいやつだ、お前は」

政次郎は、本心を吐いた。賢治はほうと息を吐くと、政次郎のうしろに立っている弟へ、

「清六。おらもとうとう、お父さんに、ほめられたもな」

(嘘だ)

政次郎はあやうく抗議を申し入れるところだった。とうとうどころの話ではない。これまで何度ほめたことか。数えきれぬほどではないか。おさないころ画数の多い字が書けたとき。小学校ですべての教科の成績が「甲」だったとき。農学校への就職をきめたとき。『春と修羅』を世に出したとき。ほんの何日か前も、梨がひときれ食べられたとき。むろん、本気ではないのだろう。賢治一流の諧謔なのだろう。そう思うことにして、

「ほかにはねぇが」

「あとで、また」

この返事に、政次郎は不覚にも、

(あとで、か)

安心した。(『銀河鉄道の父』P.391~392)

しかし、「あとで」は来ませんでした。1933年9月21日、宮沢賢治は永眠したのです。わたしは、この賢治の臨終に際する政次郎の心中を描いたくだりを読んで、不覚にも落涙しました。「子を思わぬ親はなし」という言葉が心に浮かんできました。本書『銀河鉄道の父』を読みながら、わたしはずっと自分の父のことを考えていました。

じつは、わたしも父と意見が対立することが多々ありました。

特に、わたしの執筆活動のことで何度も口論となりました。

もともと「一条真也」をプロデュースしたのは父であり、わたしの処女作も父の協力で世に出たのです。それから、わたしが本を出すたびに父は喜んでくれました。10年間の休筆期間を経て再び執筆活動を再開したときもとても喜んでくれました。しかしながら、わたしがあまりにも精力的に本を出すので、やはり経営との両立を心配するのです。

生前の丹波哲郎さんは、父とわたしの関係について、「前世では、二人は同志的な存在だった。それが今世では、親子に別れたのだ」と言われていました。鎌田東二先生はメールで「佐久間親子は、わたしから見ると、切磋琢磨し、相互補完する弁証法的な親子だと思っています。親子であり、同志であり、ライバル」と指摘された上で、「お父上の御心配も一理も二理もあるご心配だと思います。親という存在は、いつまでも、子供のことが心配なのです。その心配を払拭し、さらなる統合と止揚を果たされますよう、お願い申し上げます」と書いて下さいました。ただただ、有難かったです。

ちなみに、鎌田先生は、わが執筆活動を応援して下さっています。

「執筆と経営という営みが両立できるのか?」という質問を、じつに多くの方々から頂戴します。結論から言いますと、わたしは「できる」と思っています。いや、わが志を果たすためには両方の営みが不可欠と思っています。

わが志とは、心なきハートレス・ソサエティに進みつつある社会を、心ゆたかなハートフル・ソサエティへと進路変更することです。そして、未知の超高齢社会を迎える人々に「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」を持っていただくお手伝いがしたいということです。大風呂敷を広げるようで申し訳ないのですが、心の底から本当にそう思っています。そのためには、本を書いて自分の考えや想いを世に問うことも、事業によってその考えや想いを形にしていくことも、ともに必要なのです。

わたしの父は本を書きます

わたしの父は本を書きます

その他にも、わたしは大学の客員教授として教壇に立ったり、ボランティアで老人会などで講演させていただいたり、良い人間関係作りのお手伝いをするべく「隣人祭り」の開催をサポートしたりしています。

それらはすべて「人間尊重」という思想を世の中に広めるための活動であり、わたしは「天下布礼」だと思っています。そして、わたしのすべての活動は結局のところ「幸福」という山の頂に続いていると信じます。

そして、じつはわが志は、他でもない父から受け継いだものです。

その父が最新刊『礼道の「かたち」』(PHP研究所)を上梓しました。この読書館でも紹介した『人間尊重の「かたち」』で紹介した本の続編です。賢治の父は本を書きませんでしたが、わたしの父はたくさん本を書きます。

「天下布礼」という言葉そのものが父の造語であり、その意味で、わたしの最大の理解者は父であると思っています。父には深く感謝しています。そして、息子という存在はやはり父を超えられないとも思います。吉田松陰は「親思うこころにまさる親ごころ 今日の おとづれ何と聞くらん」という辞世の歌を詠みました。この歌を意味を、いま、しみじみと噛みしめています。あと、息子というものはやはり父親から認められたい、褒められたいという思いがあります。もし、わたしが父よりも先に逝くようなことになった場合は、父から「えらいやつだ、お前は」と言われたいものです。最後に、本書を読んで最も心を打たれた箇所を以下に紹介いたします。

「教師になってよかったな。賢治、まさしく天職だ。お前はやはり質屋の息子だじゃい」

「え?」

にわかに、笑顔が褪せた。

スイッチひとつで電灯のあかりが消えるような、そんな褪せかた。よほど想像外だったのだろう。賢治はすっと唇をすぼめ、慎重な口調で、

「教師と、質屋と、どんな関係があるのす?」

「そりゃあ、お前」

政次郎はおどけ顔をして、舌もなめらかに、

「両方おなじじゃねぇが。よわい人間相手の商売」

賢治の顔色が変わったが、それはただ、政次郎には、視界のすみを擦過しただけだった。

(『銀河鉄道の父』P.337~338)