- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.07.23

『天文の世界史』廣瀬匠著(インターナショナル新書)を読みました。

著者は1981年静岡県生まれの天文学史家。東京大学教養学部広域科学科卒業後、(株)アストロアーツ勤務。その後天文学史の研究を志し、京都産業大学大学院修士課程修了後、京都大学大学院博士課程を経てパリ第7大学博士課程修了。専門は古代及び中世のインドにおける数理天文学の文献学的研究。スイス連邦工科大学チューリッヒ校研究員。星空案内人(星のソムリエ)。共著に『ときめく星空図鑑』(山と渓谷社)があります。

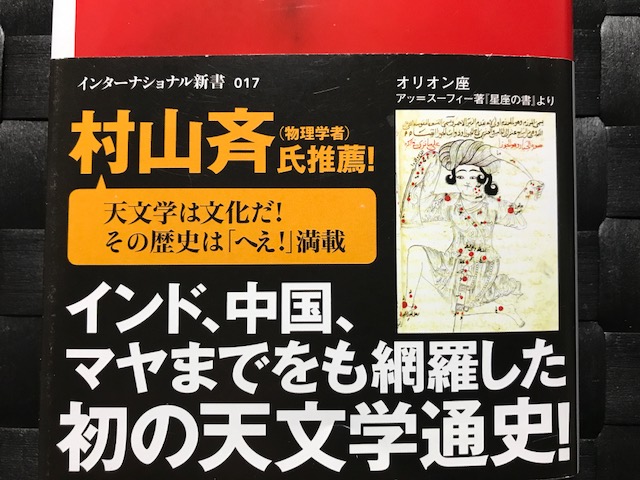

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「オリオン座」(アッ=スーフィー著『星座の書』より)を擬人化した絵とともに、「村山斉(物理学者)氏推薦!『天文学は文化だ! その歴史は「へえ!」満載』「インド、中国、マヤまでをも網羅した初の天文学通史!」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「西洋だけでなく、インド、イスラム、中国など東洋や、マヤの天文学にも迫った画期的な天文学通史。神話から、最新の宇宙物理までを時間・空間ともに壮大なスケールで描き出す。人類は古来、天からのメッセージを何とか解読しようと、天文現象を観察。天文学は、地域や文化の壁を越えて発達し、政治や宗教とも深く関わってきた。本書は、天体を横軸に、歴史を縦軸に構成。学者たちの情熱、宇宙に関する驚きの事実や楽しい逸話も織り込んでいる」

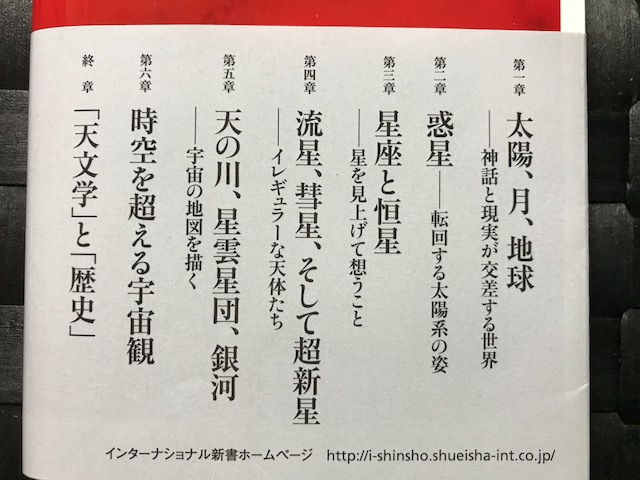

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のように構成されています。

「はじめに」

第1章 太陽、月、地球―神話と現実が交差する世界

第2章 惑星―転回する太陽系の姿

第3章 星座と恒星―星を見上げて想うこと

第4章 流星、彗星、そして超新星―イレギュラーな天体たち

第5章 天の川、星雲星団、銀河―宇宙の地図を描く

第6章 時空を超える宇宙観

終章 「天文学」と「歴史」

「謝辞」「参考文献」

「はじめに」では、宇宙の年齢について、次のように書かれています。

「宇宙の年齢、つまり宇宙がビッグバンとともに誕生してから現在までの時間という数字1つをとっても、20世紀末の時点では専門家たちの間でも『100億年』から『200億年以上』までと意見が分かれていたのですが、2003年に『137億年前後』という画期的な観測結果が登場しました。さらに2013年にはもっと正確な値として『約138億年』という数字が発表されています」

このあたりは、わたしも、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の第一章「宇宙論」で詳しく述べています。

第1章「太陽、月、地球―神話と現実が交差する世界」では、「畏れられ恐れられる太陽」として、以下のように太陽について書かれています。

「光と暖かさをもたらす太陽は神話でも重要な存在です。太陽を象徴する女神である日本の天照大神は、日本神話における八百万神の中でも中心的な存在で、仏教が日本に伝わってからは全宇宙を象徴する最高位の仏である大日如来と同一視されることもありました。中南米で栄えた文明はいずれも太陽神を大事にしており、その1つであるインカ帝国で信仰されたインティの姿は、アルゼンチンやウルグアイの国旗にも残されています」

また、「太陽と月、どっちが近い?」として、以下のように書かれています。

「月の方が太陽よりも近くにあるというのは自明なようで、そうではありません。太陽と月は地球から見てほぼ同じ大きさなので、直感的には両者が似たもの同士に思えてしまうからです。実際2000年以上前のインドでは、太陽と月はほとんど同じ大きさで地上から同じ距離だけ離れたところを回っているという説がありました。これは仏教にも取り入れられ、中国や日本でも普及した考えです。他にも、太陽の方が月より地上に近いという説さえありました。一体日食はどう説明するのか、といえば、そこでラーフが活躍するわけですね」

このあたりは、わたしも、拙著『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)の第二部「月」で詳しく述べています。

月については、「ブルームーン」が取り上げられます。最近になって非公式に広まった言葉ですが、1ヶ月に満月が2回起きることを指します。「あり得ないことの代名詞」として、著者は以下のように述べています。

「実際に1ヶ月に満月が2回起きることはどれくらいあるのでしょうか? 月の満ち欠けはおよそ29日半の周期ですから、もし2月以外の月で1日が満月になれば、30日も満月になって2度満月が起きることになります。大ざっぱに言って約30ヶ月(2~3年)に1度なので、これを『珍しい』と呼ぶかどうかは人によりそうですね。月を使った慣用句と言えば、日本の江戸時代には『絶対にあり得ないこと』を『晦日の月』と呼ぶことがありました。『晦日』というのは『三十日』から来ていますが、1年の最後の日を『大晦日』と呼ぶように、1ヶ月の最後の日を指します」

さらに、著者は「太陰太陽暦」というソフトウェアがおそろしく複雑なことを指摘し、「天文システムエンジニアの悲哀」として以下のように述べています。

「殷の時代、占いなどのために動物の骨に刻まれた甲骨文字を読み取ると、よく『十三月』という言葉が出てきます。つまり中国では3000年以上前から太陰太陽暦を使っていて、年末に閏月を置くことによって暦を調整していたのです。のちに太陽と月の動きがより正確に計算できるようになると、一律に年末に閏月を置くのではなく、季節と暦のズレが大きくなるタイミングを計算して挿入するようになりました。一方で閏月は余計なもの、縁起が悪いものとされ、凶事を回避するために王が門の中に籠もったことから『閏』という漢字が作られたと言われています。そんなこともあって、中国において暦は政の根幹に関わりましたし、暦が正確であることは時間をしっかり管理できていることを意味し、支配者の威信にもつながることから、積極的に改暦(カレンダーの計算方法や使われる定数の修正)が行われました」

日本の平安時代の『竹取物語』にも見られるように、月は地上とは隔絶された世界と世界と見なされ、永久・無欠といった性質と結びつけられているのはなかなか興味深いものです。著者は、「直進と回転の境界」として、以下のように述べています。

「隔絶・永久・無欠というキーワードは、古代ギリシアの哲学者たちが思索の果てにたどり着いた宇宙観にも見られます。アリストテレス(紀元前384~紀元前322)が確立して西洋やイスラム文化圏で長らく受け入れられていたその理論は、要約すれば『月より下の世界は生々流転、月とその上に広がる世界は完全無欠』というものです。彼は月より下、すなわち地球とその周辺は土、水、風、火の順に重い4つの元素からなり、重い物質は下に、軽いものは上に向かう直線運動に支配され、万物が変転すると考えました。そして月より上の天界では、あらゆるものは永久に形を変えないまま回転運動を続けているというのです」

第3章「星座と恒星―星を見上げて想うこと」では、「昔の人は星を避けた?」として、著者は以下のように述べています。

「かつては多くの地域で、死者の魂が星になるという信仰があったと言われています。星が無数に見えることがこうした発想につながったのかもしれません。一説によれば、古代エジプトには魂である星々を畏れて、夜空の星を指さしてはならないという教えもあったそうです。

大昔の日本でも星を死人の魂と考えて見ないようにしていた、と考える人もいます。その根拠は、奈良時代の『万葉集』や平安時代の『古今和歌集』に星を題材とした和歌がほとんど存在しないことです」

この事実には、わたしも気づきませんでした。非常に興味深いです。

第4章「流星、彗星、そして超新星―イレギュラーな天体たち」では、「天からのメッセージを読み解く」として、以下のように述べられています。

「中国では、太陽・月・惑星の動きを計算する学問は『暦学』と呼ばれ、それ以外の天体はそこで扱わないのが普通でした。ただし、月より上か下かで世界を区切っていた西洋と違い、中国では『地上』と『天上』の区別だけがありました。空で起きていることのうち、予測できることは暦学に任せ、それ以外のことは常に空を見張って確認する、というのが中国における『天文』のあり方だったのです。そもそも『天文』という言葉には『天からのメッセージ』という意味合いがあります。中国には、地上での異変に先駆けて空に変化が起こるという思想があったため、これを観測して皇帝などの主君に知らせるのが本来の意味での『天文学者』の仕事でした」

中国では「天文学者」でしたが、日本の朝廷ではそうした仕事を担当する文官を「天文博士」と呼びました。「陰陽師」として有名な安倍晴明(921~1005)もその1人です。陰陽師は、中国から伝わった五行説などに日本独自の思想を加えた「陰陽道」に基づき、天体観測の結果を踏まえて天皇に奏上するのが主な仕事でした。

彗星や超新星のように突然現れる天体には特別なメッセージがあると考えられました。「客星(かくせい)」と呼ばれて注目されたのです。著者は「一般的に、中世に出現した天体は西洋より東洋の方によく記録が残されている傾向があります。もっとも、イスラム文化圏でも、『天上では変化が起きない』というアリストテレスの理論に反する天体には占星術的な意味があるのではないかと考えたようで、ある程度記録は残されました」と書いています。

わが書斎の天文書コーナー

わが書斎の天文書コーナー

最後に、宇宙観といえば、わたしは「古代インドの宇宙観」を連想してしまいますが、終章「『天文学』と『歴史』」には以下のように書かれています。

「皆さんは『古代インドの宇宙観』として『丸い大地が象に支えられ、それが亀に支えられ、それがさらに蛇に支えられている』というイメージを見聞きしたことはないでしょうか。この図は『科学が発達する前の古い宇宙観』の例として学校の教材に登場することさえあります。しかしながら、インドの文献にこのような宇宙観の描写は存在しません」

本書の第一章を読むと、そもそもインドの天文学者はみな地球が丸いことを知っており、中には地球が自転していると考えた者すらいたことがわかります。もともとわたしは星を見るのが好きで、天文についての本を読むのも好きでしたが、本書には知らないことがたくさん書かれていました。楽しみながら学ぶことができました。