- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.06.23

『死ぬほど読書』丹羽宇一郎著(幻冬舎新書)を読みました。

わたしのブログ記事「丹羽宇一郎氏」、「丹羽大使からの手紙」、「丹羽宇一郎氏との再会」でご紹介した方の読書論です。

著者は公益社団法人日本中国友好協会会長。1939年愛知県生まれ。元・中華人民共和国駐箚特命全権大使。名古屋大学法学部卒業後、伊藤忠商事(株)に入社。九八年に社長に就任すると、翌99年には約4000億円の不良債権を一括処理しながらも、翌年度の決算で同社の史上最高益を計上し、世間を瞠目させた。2004年会長就任。内閣府経済財政諮問会議議員、地方分権改革推進委員会委員長、日本郵政取締役、国際連合世界食糧計画(WFP)協会会長などを歴任ののち、10年に民間出身では初の駐中国大使に就任。現在、早稲田大学特命教授、伊藤忠商事名誉理事。この読書館でも紹介した『新・ニッポン開国論』、『負けてたまるか!若者のための仕事論』、『中国の大問題』をはじめ、数多くの名著を書いておられます。

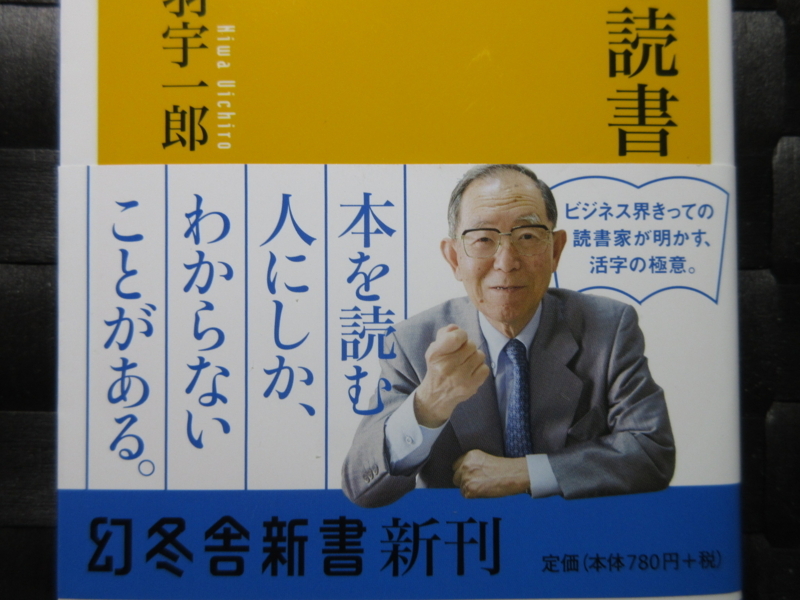

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の上半身の写真とともに、「本を読む人にしか、わからないことがある。」「ビジネス界きっての読書家が明かす、活字の極意」と書かれています。裏表紙には、以下の内容紹介があります。

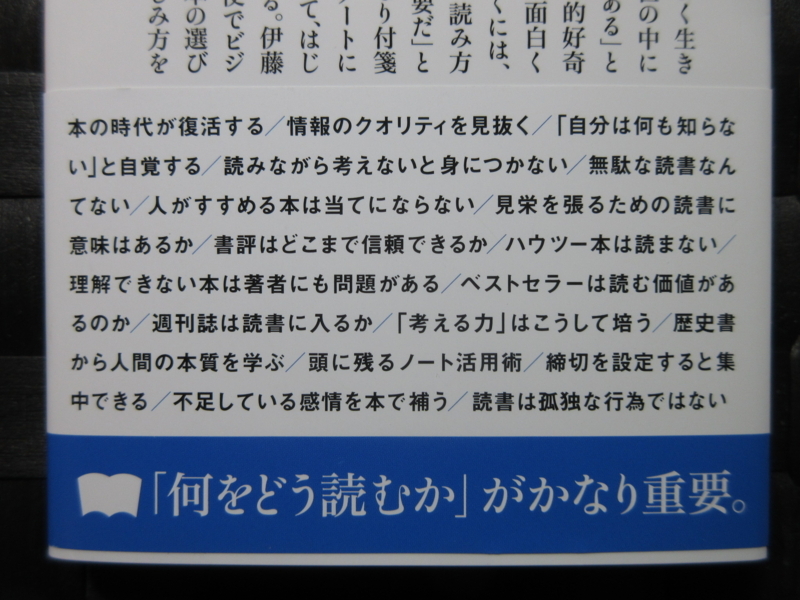

「もし、あなたがよりよく生きたいと望むなら、『世の中には知らないことが無数にある』と自覚することだ。すると知的好奇心が芽生え、人生は俄然、面白くなる。自分の無知に気づくには、本がうってつけだ。ただし、読み方にはコツがある。『これは重要だ』と思った箇所は、線を引くなり付箋を貼るなりして、最後にノートに書き写す。ここまで実践して、はじめて本が自分の血肉となる。伊藤忠商事前会長、元中国大使でビジネス界きっての読書家が、本の選び方、読み方、活かし方、楽しみ方を縦横無尽に語り尽くす」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 本に代わるものはない

第2章 どんな本を読めばいいのか

第3章 頭を使う読書の効用

第4章 本を読まない日はない

第5章 読書の真価は生き方に表れる

第6章 本の底力

「おわりに」

「はじめに」の最後で、著者は以下のように述べています。

「人は自由と言う価値観を求めて、長い間、闘ってきました。努力し、工夫し、発明して進歩してきた果てに、いまの自由な社会はあります。それは人類史上、かつてないほど自由度の高い環境といってもいいかもしれません。しかし、『何でもあり』の世界は一見自由なようですが、自分の軸がなければ、じつはとても不自由です。それは前へ進むための羅針盤や地図がないのと同じだからです。それらがなければ、限られた狭いなかでしか動けません」

それでは、自分の軸をもつにはどうすればいいのでしょうか?

著者は、それには本当の「知」を鍛えるしか方法はなく、読書はそんな力を、この上もなくもたらしてくれるといいます。そして、「読書はあなたをまがいものではない、真に自由な世界へと導いてくれるものなのです」と喝破するのです。

第1章「本に代わるものはない」では、「何が教養を磨くのか」として、著者は以下のように述べています。

「教養を磨くものは何か? それは仕事と読書と人だと思います。この3つは相互につながっていて、どれか1つが独立してあるというものではない。読書もせず仕事ばかりやっていても本当にいい仕事はできないだろうし、人と付き合わず、人を知らずして仕事がうまくできるわけはありません」

第3章「頭を使う読書の効用」では、「欲望をどこまでコントロールできるか」として、著者は現生人類のホモ・サピエンスがラテン語で「賢い人」という意味であることを指摘します。賢い理性をもった振る舞いをするには、動物の血を抑えなくてはいけませんが、インドの宗教家で政治指導者のマハトマ・ガンジーは「人間を人間たらしめる条件は、自分の意思を抑制することである」と、『ガンジー自伝』で述べています。

ガンジーは人間が成長するための3つの条件として、(1)身体の鍛錬、(2)知識の鍛錬、(3)精神の鍛練、を挙げています。有名な非暴力・不服従運動は、ガンジーが鍛え上げた強靭な精神の持ち主であったからこそ可能だったことを著者は指摘し、さらに述べます。

「『賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ』といいますが、私は怪しいと思っています。歴史が繰り返されている様を見ると、歴史から学ぶことは賢者であっても難しいのではないでしょうか。私は『賢者は自らを律し、愚者は恣(ほしいまま)にする』といい換えたい。つまり、本当の賢者とは、自分の欲望をコントロールできる自制心を持っている人のことだと思います」

第4章「本を読まない日はない」では、「頭に残るノート活用術」として、著者は以下のように述べています。

「読書では目だけでなく、手も使う。これはとても大事なことです。目で字を追って頭に入れようとするだけではなかなか覚えられませんが、手を使って時間をかけてノートに写すと、頭にけっこう残るのです。そうやって写したら、その本は置く場所がなければ捨てても構いません。実際、脳科学では体を動かしたり、五感を使ったりしながら覚えると、記憶の定着率が大幅に上がることが証明されているそうです」

第6章「本の底力」では、「死をどうとらえるか」として、著者は「死」について以下のように述べます。

「死は人間にとって究極の謎です。誰しも死は体験できない。体験できないものであるゆえに、死はこういうものだと正しく語ることはできません。死というテーマを巡って書かれた本は膨大にあります。しかし、どれほど洞察力を持った科学者や哲学者であろうと、死とはこういうものなのではないかと推測することしかできません。すなわち、どれだけ死について書かれた本をたくさん読もうと、死はずっと謎のままであり続けます」

著者はこのように述べますが、わたしは死について書かれた本をたくさん読むことには意義があると思っています。たしかに著者のいうように、死はずっと謎のままであり続けるとしても、読者自身の死に対する「おそれ」や「かなしみ」が消えていく、あるいは軽くなっていく、という効用があるのです。

わたしには『死が怖くなくなる読書』(現代書林)という著書がありますが、長い人類の歴史の中で、死ななかった人間はいませんし、愛する人を亡くした人間も無数にいます。その歴然とした事実を教えてくれる本、「死」があるから「生」があるという真理に気づかせてくれる本を集めてみました。

これまで数え切れないほど多くの宗教家や哲学者が「死」について考え、芸術家たちは死後の世界を表現してきました。医学や生理学を中心とする科学者たちも「死」の正体をつきとめようとして努力してきました。まさに死こそは、人類最大のミステリーであり、全人類にとって共通の大問題なのです。

なぜ、自分の愛する者が突如としてこの世界から消えるのか、そしてこの自分さえ消えなければならないのか。これほど不条理で受け容れがたい話はありません。『死が怖くなくなる読書』には、その不条理を受け容れて、心のバランスを保つための本がたくさん紹介されています。

死別の悲しみを癒す行為を「グリーフケア」といいますが、もともと読書という行為そのものにグリーフケアの機能があります。

たとえば、わが子を失う悲しみについて、教育思想家の森信三は「地上における最大最深の悲痛事と言ってよいであろう」と述べています。

じつは、彼自身も愛する子どもを失った経験があるのですが、その深い悲しみの底から読書によって立ち直ったそうです。本を読めば、この地上には、わが子に先立たれた親がいかに多いかを知ります。また、自分は一人の子どもを亡くしたのであれば、世間には子を失った人が何人もいることも知ります。これまでは自分こそこの世における最大の悲劇の主人公だと考えていても、読書によってそれが誤りであったことを悟るのです。

本書の最後に、「読書は心を自由にする」として、著者は述べます。

「読書は心を自由にしてくれます。

読書によって自分の考えが練られ、軸ができれば、空気を中心に思考したり、行動したりすることはなくなるはずです。世間の常識や空気に囚われない、真の自由を読書はもたらすのです。

空気はあえて読まないことも必要です。読みたければ読めばいいと思いますが、読んでもそれに同調したくないときは、そうする。空気をどう扱うか、どう読むか、どう対処するか、その都度、その都度、自らの心、良心に従い、柔軟に考え、行動していく力を持つことが、動物の血が抜けきれない人間としての最大の幸せではないでしょうか。物の豊かさではなく、”心のありよう”こそが、人間としての最大、唯一の証であるように思うのです」

「おわりに」で、著者はいずれ仕事を引退したら、じっくり読もうと長年思っている本を紹介します。岩波書店から全42巻で刊行された『大航海時代叢書』の第25巻で、15世紀末から17世紀初めの大航海時代、ヨーロッパ人が未知の土地を求めて世界中を探検した記録です。コロンブスやヴァスコ・ダ・ガマ、マゼランの航海記録、東方諸国記、インカ皇統記、メキシコ征服記、日本王国記など、当時の航海記、探検記、見聞録、民族誌がほぼ網羅されている本です。『大航海時代叢書』は、わたしの実家の書庫に全巻揃っています。

この本について、著者は以下のように述べています。

「ときおり読みたくなってちらちら頁を繰ったりすることもありますが、これだけのものを仕事が慌ただしい隙間を縫って読むのはもったいない。いずれ仕事から解放され、たっぷり時間ができてから腰をすえて読みたいと考えていますが、大事なワインと同じで最後まで飲まず、読まずで終わってしまうのではないかと心の中では思っています」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「私はあと数年で傘寿になります。さすがにこの歳になると、自分の最期を想像してしまいます。やはり同じ死ぬなら楽に死にたい。好きな本を読みふけっている最中に忽然と死を迎えるのも悪くない・・・・・・」

なんという素晴らしい「死に方」でしょうか!

とっておきの一冊があれば死を迎えるのも怖くないといった感じですが、長年の読書によって鍛えられた著者の思考は著者自身の死生観にも多大な影響を与えたように思います。著者はわが人生の師の1人ですが、「死生観は究極の教養である」という真理を本書によって教えていただきました。

著者・丹羽宇一郎氏と

著者・丹羽宇一郎氏と