- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.05.31

わたしにとって「特別な月」である5月も終わりですね。

東京から北九州へ戻りました。飛行機に乗ったのですが、またしても耳が痛くなりました。航空中耳炎かもしれないので、耳鼻科に行くことにします。帯状疱疹は快方に向かっていますが、どうも最近は体力の衰えを感じます。毎日、「今日は、残りの人生の第一日目」と思って生きているわたしですが、「遺言」でも書いておいたほうがいいかもしれません。

というわけで、『遺言。』養老孟司著(新潮新書)を読みました。

日本の出版史に残る大 ベストセラー『バカの壁』(新潮新書)を書いた解剖学者の最新刊で、表紙カバーには森に立つ著者の写真とともに、「これだけは言っておきたかった―80歳の叡智がここに!」と書かれています。

著者は、1937年(昭和12年)、神奈川県鎌倉市生まれ。62年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年東京大学医学部教授を退官し、現在東京大学名誉教授。著書に『からだの見方』『形を読む』『唯脳論』『バカの壁』『死の壁』『超バカの壁』『「自分」の壁』など多数。

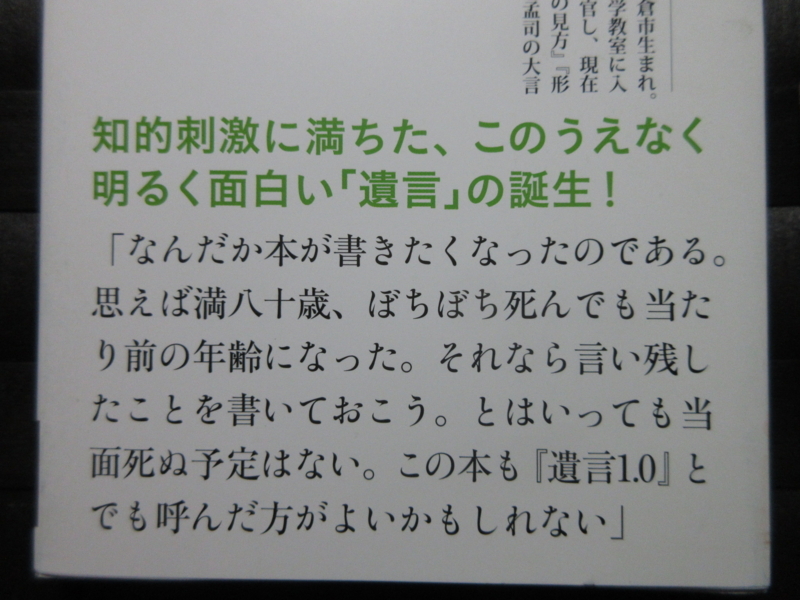

本書のカバー裏

本書のカバー裏

表紙カバーの下方には、「知的刺激に満ちた、このうえなく明るく面白い『遺言』の誕生!」として、「なんだか本が書きたくなったのである。思えば満八十歳、ぼちぼち死んでも当たり前の年齢になった。それなら言い残したことを書いておこう。とはいっても当面死ぬ予定はない。この本も『遺言1.0』とでも呼んだ方がよいかもしれない」という著者の言葉が紹介されています。

また、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「動物とヒトの違いはなにか? 私たちヒトの意識と感覚に関する思索―それは人間関係やデジタル社会での息苦しさから解放される道にもなる。『考え方ひとつで人生はしのぎやすくなりますよ』、そう著者は優しく伝える。ひと冬籠って書きあげた、25年ぶりの完全書き下ろしとなる本書は、50年後も読まれているにちがいない。知的刺激に満ちた、このうえなく明るく面白い『遺言』の誕生! 80歳の叡智がここに」

さらに、アマゾンの「出版社からのコメント」には、「11月11日に80歳の誕生日を迎える養老先生が、『考える』ことを始めたのは小学4年生の頃でした。以来70年以上、『脳』と『身体』の関係をとことん考え抜き、『今を生きる』ためにどうしたらいいのか、わかりやすく、おもしろく、書き下ろして伝えています。」と書かれています。

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

1章 動物は言葉をどう聞くか

2章 意味のないものにはどういう意味があるか

3章 ヒトはなぜイコールを理解したのか

4章 乱暴なものいいはなぜ増えるのか

5章 「同じ」はどこから来たか

6章 意識はそんなに偉いのか

7章 ヒトはなぜアートを求めるのか

8章 社会はなぜデジタル化するのか

9章 変わるものと変わらないものをどう考えるか

終章 デジタルは死なない

「おわりに」

4章「乱暴なものいいはなぜ増えるのか」では、「意識と感覚の衝突」として、著者は自身の仮説である「唯脳論」に言及し、「プラトンは史上最初の唯脳論者だった。つまり頭の中の馬、意識の中の馬こそが実在する、といったからである。理屈で考えたら、それで正しい。だって頭の中で馬を思い浮かべた時、その馬が存在することは疑えないからである。現に目の前に馬がいなくたって、頭の中には馬はいる。それこそ実在じゃないのか」と述べます。

また、著者はプラトンについて以下のように述べています。

「西洋哲学はプラトンにつけた脚注だといわれる。プラトンが行った議論がヘンなのはない。冠詞を使っていると、プラトン式の議論が生じて当然なのではなかろうか。公孫竜は冠詞のない中国語を使っていたから、詭弁として片付けられてしまったのであろう。ここでの問題は感覚所与と意義の関係である。感覚は違う、違う。これとあれとは違うといい続け、意識は同じ、同じ、あれもこれも同じにしょうといい続ける。その矛盾こそが、いわば西洋に哲学を成立させた」

6章「意識はそんなに偉いのか」では、「脳は図書館のようなもの」として、著者は以下のように述べています。

「意識は間違いなく脳から発生する。それなら脳で秩序活動が起こっている分、無秩序が脳内に発生するはずである。それなら脳はその無秩序を片付けなければならない。乱暴にいえば、だから寝るのだ、ということになる。寝ている間は意識という秩序活動がない。その間に脳はエネルギーを消費して無秩序を解消する。そのエネルギーは、秩序活動を生み出すのに使われたエネルギーとほぼ同じになるはずなのである」

7章「ヒトはなぜアートを求めるのか」では、「アートの効用」として、著者は以下のように述べています。

「数学が最も普遍的な意識的行動の追求、つまり『同じ』の追求だとすれば、アートはその対極を占める、いわば『違い』の追求なのである。それは直観的に多くの人が気づいているはずである。津田一郎式に表現すれば、『アートは数学的には誤差に過ぎない』となる」

終章「デジタルは死なない」では、「コンピュータと人の競争」として、著者は以下のように述べています。

「技術の究極的な問題は、遺伝子操作に代表されるヒトの改造である。コンピュータが自分よりも有能なコンピュータを勝手に作り出す、いわゆるシンギュラリティー(英語で、[特異点]。人工知能が人間の能力を超えるという際の技術的特異点を指すことが多い)というのは、ヒトがヒトを改造して、自分より有能な人を創るということとよく似ている。以前に私はそれを『神を創る』と書いた。いまのわれわれが考える程度のことはすべて考え、理解してくれる。さらにその上に、現在のわれわれが理解できないことまで、ちゃんとやってくれるヒトを創ることができれば、現代人は用済みである」

そして、「不死へのあこがれ」として、著者は以下のように述べます。

「政治は世界を支配しようとする。世界とは、はじまりが空間である。それがローマ帝国を作り、大英帝国を作った。空間の支配が行き着くところまで行くと、時間の超克が次の目標となる。時間を超越するために、ヒトはさまざまな極端なことをしてきた。ものを書きだした若いころに、書いたことがある。秦の始皇帝は万里の長城を作り、エジプトならピラミッドが残る。もはや世界つまり空間を支配したと思った王たちは、時を超越しようとして、ああいうとんでもないことを作った」

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「それを置き換えたのはなにか。文字である。書かれたものは、永久に変わらないからである。文字を使えば、あんな巨大なものを作る必要はない。『もっと安く作れますよ。なにか書いときゃいいんです』。それを指摘された始皇帝は、たぶん腹を立てたのであろう。だから焚書坑儒だった。生き残るのは俺の特権だ。そう思ったのであろう。エジプトのピラミッドは文字とともに消えていく。だんだん小さくなって、代わりに中に文字が書かれるようになる。その傾向は現在のデジタル・データで、いわば終止符を打ったことになる」

本書の内容は、著者自身が述べているように、特別に新しいことを考えたわけではありません。ただ、「ヒトとはなにか」「生きるとはどういうことか」を根本的な主題として書かれています。これまでのような口述筆記ではないので、少々難解なところもありますが、基本的には、この読書館でも紹介した著者の代表作『唯脳論』と同じ主張が述べられています。

同書で、著者は「唯脳論」という考え方を次のように示します。

「ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場を、唯脳論と呼ぼう。ヒトが人である所以は、大脳皮質が発達するからである。後に述べるように、そこからヒトのシンボル機能が発生する。ヒトの脳と動物の脳が異なることは、誰でも知っている。ゴリラの脳とヒトの脳を机の上に複数個並べて見れば、素人でもただちに両者を識別するであろう。しかし、それはそれだけのことだとも言えるのである。つまり、ヒトの脳もゴリラの脳も、見ようによってはさして違わない。唯脳論は、ヒトとゴリラの類似と差異とを説明しようとする」

わたしは、著者の「唯脳論」に示唆を得て、人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったと考えました。人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行ってきました。つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのです。わたしは「唯葬論」という考え方を提唱しました。詳しくは、『唯葬論』(サンガ文庫)をお読み下さい。