- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1416 グリーフケア | 心霊・スピリチュアル 『魂でいいから、そばにいて』 奥野修司著(新潮社)

2017.04.15

『魂でいいから、そばにいて』奥野修司著(新潮社)を読みました。

「3・11後の霊体験を聞く」というサブタイトルがついています。

著者は1948年大阪府生まれ。ノンフィクション作家。立命館大学卒業。78年から南米で日系移民を調査。帰国後、フリージャーナリストとして活動。『ナツコ沖縄密貿易の女王』で、2005年に講談社ノンフィクション賞を、06年に大宅壮一ノンフィクション賞を受賞しています。

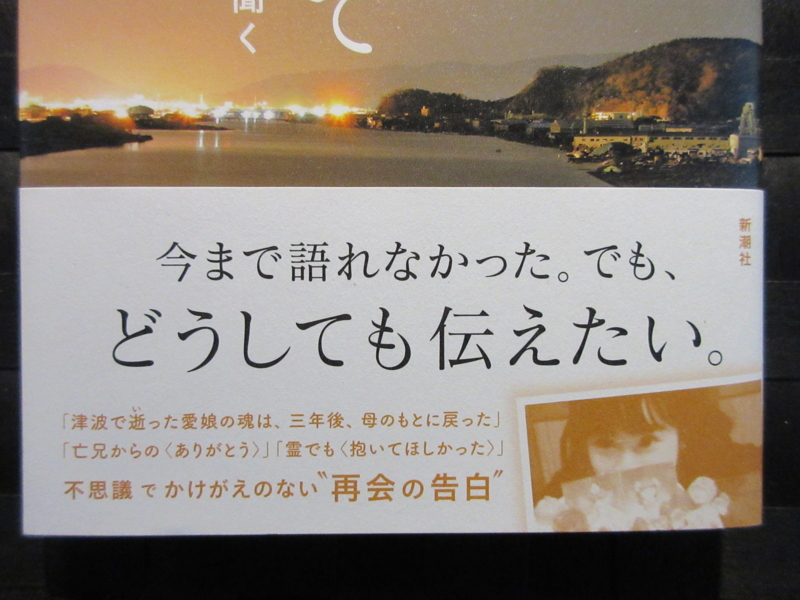

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「今まで語れなかった。でも、どうしても伝えたい」「津波で逝った愛娘の魂は、三年後、母のもとに戻った」「亡兄からの〈ありがとう〉」「霊でも〈抱いてほしかった〉」「不思議でかけがえのない”再会の告白”」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「旅立ちの準備」

春の旅

1 『待っている』『どこにも行かないよ』

2 青い玉になった父母からの言葉

3 兄から届いたメール≪ありがとう≫

4 『ママ、笑って』―おもちゃを動かす三歳児

5 神社が好きだったわが子の跫音

夏の旅

6 霊になっても『抱いてほしかった』

7 枕元に立った夫からの言葉

8 携帯電話に出た伯父の霊

9 『ほんとうはなあ、怖かったんだぁ』

10 三歳の孫が伝える『イチゴが食べたい』

秋の旅

11 『ずっと逢いたかった』―ハグする夫

12 『ただいま』―津波で逝った夫から

13 深夜にノックした父と死の「お知らせ」

14 ≪一番列車が参ります≫と響くアナウンス

15 あらわれた母と霊になった愛猫

16 避難所に浮かび上がった「母の顔」

「旅のあと」

序文「旅立ちの準備」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。

「死者・行方不明者1万8000人余を出した東日本大震災。その被災地で、不思議な体験が語られていると聞いたのはいつのことだったのだろう。多くの人の胸に秘められながら、口から口へと伝えられてきたそれは、大切な『亡き人との再会』ともいえる体験だった。同時にそれは、亡き人から生者へのメッセージともいえた。 津波で流されたはずの祖母が、あの朝、出かけたときの服装のままで縁側に座って微笑んでいた。夢の中であの人にハグされると体温まで伝わってきてうれしい。亡くなったあの人の携帯に電話をしたら、あの人の声が聞こえてきた。悲しんでいたら、津波で逝ったあの子のおもちゃが音をたてて動いた―」

大宅壮一ノンフィクション賞の受賞者でもある著者は、基本的に霊魂や超常現象の存在を認めていません。そんな著者が、どうして本書のような心霊現象についての本を書くに至ったのか。著者は以下のように述べます。

「震災の翌年、僕は、在宅緩和医療のパイオニアとして宮城県で2000人以上を看取った岡部医院の岡部健さんと毎週会っていた。がんの専門医であった彼に胃がんが見つかり、余命10ヵ月と宣告されながら、僕が会ったときはすでにその10ヵ月が過ぎていた。僕が彼の話で注目したのは『お迎え』という現象だった。『死の間際に亡くなった両親があらわれた』といったように、自身の死の間際にすでに亡くなった人物や、通常は見ることがない事象を見ることを『お迎え』というが、僕の小さい頃は日常的に使われていた言葉だった。それがいつの間にか幻覚・せん妄になっていたのである。それが僕の中でずっと未消化のまま残っていて、岡部さんに会ったとき、ちょっと失礼かなと思いながらこうたずねた。

『お迎えって信じますか?』

すると岡部さんはじろっと僕をにらみ、『お迎え率って知らねえだろ。うちの患者さんの42%がお迎えを経験してるんだ。お迎えを知らねえ医者は医者じゃねえよ』

伝法な口調で吐き捨てた」

また、お迎え現象について、岡部氏と著者は以下の会話を交わします。

「『お迎え現象は、臨終に近づくにつれて訪れる生理現象で説明できるが、幽霊は正常な意識を持ちながら、身体的にも異常がないのに発現する現象だ。それも個人史や宗教観は関係なしに出てくる。つまり脳循環の機能が低下したとか、そういう生理現象ではないということだ。おそらく、この社会が合理的ですべて予測可能だと思っていたのに、それが壊れたときに出てくるんじゃないか』

『つまりこの大震災のように、電気が消え、拠って立つ土地が流され、建物という建物が流されて社会が壊滅したときに?』

『そうだよ。おそらく集合的無意識のように、人間の奥深いところに組み込まれたもので、強い恐怖が引き金になってあらわれるのだろう。人間が予測不可能な大自然の中で生きぬくため能力だったのかもしれない』

『闇があった時代ならそうでしょうね』

さらに、岡部氏は『遠野物語』に言及し、以下のように述べています。

「『柳田國男が書いた『遠野物語』も、考えてみればお化けの物語だよ。ところが、第99話で柳田は、男が明治三陸地震の津波で死んだ妻と出会う話を書いているよな。妻が結婚する前に親しかった男と、あの世で一緒になっていたという話だ。なんでわざわざ男と一緒に亭主の前に出てくるのかわからんが、死んだ女房に逢ったのに、怖いとはどこにも書いていない。恐怖は関係ないんだ。つまり家族の霊に出会ったときは、知らない人の霊に出会うときの感情とはまったく違うということなんじゃないか?』」

この岡部氏の発言を聞いた著者は、「沖縄戦のさなかに、北部にあるヤンバルという山中で逃げまどっているとき、先に戦死した兄の案内で九死に一生を得たといった霊的体験を沖縄で何度か聞いたことがある。それを語ってくれた老人は、一度も怖いと言わなかったことを僕は思い出した」と述べます。そして、著者は岡部氏に対して、「霊としてあらわれた死者と、霊に遭遇した生者のあいだに物語があったかどうかの違いかもしれませんね」と述べるのでした。

さらに、著者と岡部氏は以下のような会話を交わしています。

「『霊は科学で認識できないが、霊に遭遇した生者にとっては事実であると?』

『人間が持つ内的自然というか、集合的無意識の力を度外視してはいかんということだよ。それが人間の宗教性になり、文化文明を広げていったんじゃないかね』」

この会話に続いて、著者は以下のように述べています。

「それにしても、1995年の阪神・淡路大震災のときは、霊的体験などそれほど語られなかったのに、東日本大震災ではなぜ多いのだろうか。あるいは、東北には土着の宗教心がしっかり根づいていて、霊魂を信じる感覚が今も息づいているからではないだろうか。震災の直後に瓦礫の中を『ご位牌が、ご位牌が』と探し回っていた被災者がたくさんいたことでもそれは想像できる」

そして、「旅立ちの準備」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「死者・行方不明者1万8000人という数字も、縁のない人間には、やがて時間とともに無機質な記号になっていくことだろう。妻や子供はいたのだろうか、最愛の人はいたのか、どんな音楽を聴いていたのか、なにもわからないまま記号だけが人から人へと伝えられていく。生きていた1万8000人には1万8000通りの物語があったはずだ。 遺された人にも1万8000通りの、いやそれ以上の物語があったはずだ。不思議な体験も、この物語とつながっている。この不思議な体験を聞き取ると同時に、生き残った者が、彼岸に逝った大切なあの人との物語をどうやって紡ぎ直そうとしたのか、できるだけ多く記録しておきたい―。まだ瓦礫が散乱している被災地を歩きながら、僕はぼんやりとそんなことを考えていた」

本書にはじつに不思議な話、泣ける話がたくさん紹介されていますが、特にわたしの心に残った内容を紹介したいと思います。3「兄から届いたメール≪ありがとう≫」の冒頭には、以下のように書かれています。

「被災地の不思議な体験で圧倒的に多いのが、亡くなった家族や恋人が夢にあらわれることである。それもリアルでカラーの夢が多い。中には4Kのように鮮明で、夢かうつつかわからないことがあると証言した方もいる。面白いのは、電波と霊体験に親和性でもあるのか、携帯電話にまつわる話が多いことだ」

東北地方には「オガミサマ」という存在がいて、震災後に活躍しました。

「オガミサマ」について、著者は以下のように説明しています。

「オガミサマというのは、沖縄のユタや恐山のイタコに似て、『口寄せ』や『仏降ろし』をする霊媒師のことである。沖縄では『ユタ買い』という言葉があるほど、日常生活に密着しているが、かつて東北にもオガミサマは生活の一部としてあった。たとえば誰かが亡くなったとすると、仏教式の葬儀を執り行なう前にオガミサマを呼び、亡くなった人の魂を降ろしてきて、口寄せで死者とコミュニケーションをとったそうである。オガミサマは東北地方の『陰の文化』としてあったのだ」

「オガミサマ」については、この読書館でも紹介した佐々木宏幹氏と鎌田東二氏の共著『憑霊の人間学』に詳しく紹介されています。

わたしのブログ記事「シャーマニズムの未来」で紹介した震災直後に東京で開催されたシンポジウムでは、発言を求められたわたしが「オガミサマ」のことを話しました。わたしは、東日本大震災の大量の死者にどのように接していけばいいのか。どのように彼らの霊魂を供養すればいいのか。そんなことを聴衆に問いかけました。それから、本来の葬儀にはシャーマニズムの要素が不可欠であり、「葬式は、要らない」とまで言われた現在の葬儀はそれを取り戻す必要があると述べました。かつて、東北の葬儀では僧侶と「オガミサマ」と呼ばれる女性シャーマンが欠かせないそうです。僧侶もオガミサマもいなければ、葬儀は完成しないというのです。

日本の葬儀のほとんどは、仏式葬儀です。

これは完全な仏教儀礼かというと、そうではありません。その中には、儒教の要素が多分に入り込んでいるのです。この読書館でも紹介した白川静の名著『孔子伝』が明らかにしたように、儒教を開いた孔子の母はシャーマンだったとされています。雨乞いと葬儀を司る巫女だったというのですが、儒教の発生はシャーマニズムと密接に関わっていたわけです。

わたしは、「葬式は、要らない」とまで言われるようになった背景には、日本における仏式葬儀の形骸化があると思っています。日本人で、「いまの葬儀は、本当に死者を弔う儀式になっているのか」という疑問を抱く人が増えてきたのではないでしょうか。それを打破する1つのヒントは、本来の葬儀が備えていたシャーマニズムを取り戻すことにあるように思います。すなわち、現在の日本の葬儀は「シャーマニズム不足」と訴え、わたしにとっての「シャーマニズムの未来」とは「葬儀の未来」であると語ったところ、会場から大きな拍手をいただき、感激しました。

さて、「オガミサマ」という東北のシャーマニズム文化を紹介した後で、著者は以下のように述べています。

「死者とコミュニケーションをとれることは、遺された人にとって最高のグリーフケア(身近な人の死別を経験して悲嘆に暮れる人を支援すること)なのだと思う。人間は本来、合理性と非合理性のバランスの中で生きてきたはずである。無理に合理的に解釈しようとするから、不思議な体験をした人たちは、幻覚かせん妄を見たことにされてしまうのだ。僕は、オガミサマを信じる文化が残っていることをうらやましく思う」

5「神社が好きだったわが子の跫音」では、津波で当時8歳の息子を亡くした母親が、しょっちゅう息子の霊を目撃するということが紹介されます。その母親は「他人の霊を見たら怖いでしょうね。でも私は見方が変わりました。その霊も誰かの大切な家族だったんだと思えば、ちっとも怖くないと思えるようになったんです」と語るのですが、本当にその通りだと思います。

息子の霊と交流ができるという2人の母親のエピソードを紹介しながら、著者は以下のように述べています。

「『この世』と『あの世』があるとしたら、私たちの心には、その間に大きな溝がある。あるいは合理主義者なら、『あの世』なんてあるはずがないと言うだろう。しかしこの2人にとって、死者がいる『あの世』はお隣さんのような感じで存在している。いにしえの日本人が死を『逝く』と表現したのもこういう感覚ではなかっただろうか。『ご先祖様に申し訳ない』という倫理観も、そばにある死後の世界から見つめられている感覚があったからだ」

続いて、著者は「生者と死者」の関係について述べています。

「かつての日本には、生者と死者は共に生きるという文化があったように思う。いわば死者と生者の共同体である。

たとえば、沖縄には清明祭といって、門中墓の前で死者と飲んだり踊ったりする風習があるのもそうだ。お盆の時期になるとお墓の前に故人が好きだった食べ物を供えるのも同じだろう。田舎に行けば今も鳴居の上に亡くなった人の写真や肖像をかかげているのもそうである。死者と共に生きる感覚が、まだ東北に強く残っているのかもしれない。

亡くなった人との再会は、大切な人を死なせて後悔している生者が、あの世の死者と和解する場であり、死者と共に生きていることの証でもある。だからこそ、それがどんなかたちであっても、大切な人との再会を祝福してあげたいと思う。そのとき生者は、死者と共に自ら新たな物語を紡ぎだせるはずだから」

「死者は生きている」「亡くなった人と再会できる」というのは物語です。それは、愛する人を亡くした人の心を救う物語です。著者は述べます。

「人は物語を生きる動物である。そのことはこの旅を終えてあらためて確信した。最愛の人を喪ったとき、遺された人の悲しみを癒すのは、その人にとって「納得できる物語」である。納得できる物語が創れたときに、遺された人ははじめて生きる力を得る。不思議な物語はそのきっかけにすぎない。亡くなったあの人と再会することで、断ち切られた物語は、生者によってあらたな物語として紡ぎ直される。その物語は、他者に語ることで初めて完璧なものになるのだろう」

幽霊の話をすることを軽蔑する人がいます。著者は、世間には幽霊についての誤解があるとした上で、以下のように述べます。

「こうした誤解が生まれる背景に、『幽霊』と『霊』を混同していることもある。『幽霊』は、中世の怪談が江戸時代に謡曲や歌舞伎に取り上げられてから広まったフィクションである。しかし『霊』は、いわば『死後の意識』といえるものだろう。では存在するのかと問われたら、存在するとも存在しないともいえない。なぜなら、科学とは、自然現象の中から再現可能な現象を抜き出して、それを統計的に究明していく学問だからである。再現性のない『霊』は科学の対象にはならない」

本書の冒頭に登場する岡部医院の岡部健氏が、亡くなる数ヵ月前に「大自然という大海の中に論理という網を投げて、引っ掛かってきたものが科学的成果で、大半の水は科学という網目からはこぼれ落ちるんだと物理学者の中谷宇吉郎は言ったが、そういう科学の限界点を知れば、お迎え(霊)が存在しないなんて恥ずかしくて言えないはずだ」と語ったそうです。

被災地に霊体験が続発することについて、著者は以下のように述べます。

「過酷な体験をした被災者は、自らの体験を語ることでセルフケアをしたいのだ。それを受け止めてやれず、悶々と過ごしている被災者がいる社会こそ異常ではないだろうか。作家のサン=テグジュペリではないが、この世には見えるものだけでなく、見えてなくても大切なものがある。不思議な体験を『非科学的』と否定せず、悲しみを抱えた人の声に耳を傾ける優しさがあれば、遺された人は喜んで死者とともに生きることができるはずである」

10「三歳の孫が伝える『イチゴが食べたい』」でも、著者は物語について以下のように述べています。

「人は物語を生きる動物だが、その物語はけっして不変ではない。

津波という不可抗力によって突然断ち切られた物語を、彼岸と此岸がつながるという不思議な体験によってふたたび紡ぎ直す。とりあえずつながった物語は、時の経過と共に自分が納得できる物語に創り直されていく。創り直すことで、遺された者は、大切なあの人と今を生き直しているのである」

16「避難所に浮かび上がった『母の顔』」では、日本人の心の底にある「あの世」とのつながりについて以下のように述べています。

「今でも田舎に行けば、鴨居に先祖の写真を掲げている家がある。朝な夕なに先祖に声をかける。これも『あの世』とつながっている倫理観があるからだろう。『あの世』とのつながりが日本人の集合的無意識―宗教心といってもいい―としてあるなら、あるいは東北にまだそれが残っているなら、震災後も死者と生きる物語が綴られていても不思議ではない。それが間違っていないことを確信したのは、2014年3月の、震災から3年が過ぎた頃だ。その頃から、僕は不思議な体験を聞くようになった」

続けて、著者は「亡き人との再会」の物語について述べます。

「津波という不可抗力によって、大切な人を突然喪うという悲劇は、生き遺った人の心の中に大きな悲しみの澱を生んだ。ここに紹介した『亡き人との再会』ともいえる物語は、その悲しみを受け入れるためではない。むしろ大切なあの人との別れを認めず、姿は消えたがその存在を感じつつ、忘れることを拒否する自分を受け入れるためのように思う。きっとそれは、大切なあの人が、この世から忘れ去られないためでもあるのだろう」

そして、著者は、中島みゆきの「永久欠番」の歌詞を紹介するのでした。

100年前も 100年後も

私がいないことでは同じ

同じことなのに

生きていたことが帳消しになるかと思えば淋しい

街は回ってゆく 人1人消えた日も

何も変わる様子もなく 忙しく忙しく先へと

かけがえのないものなどいないと風は吹く

―中島みゆき「永久欠番」―

「旅のあとで」では、著者は以下のように書いています。

「実は本書に紹介した不思議な体験よりも、こうした霊体験のほうがはるかに多いのである。東北にはオフィシャルな世界とは別に、今も『遠野物語』の世界が息づいているのだろう。それゆえに、この地では彼岸と此岸にたいして差がないのだと思う。霊的な体験が語られるのも、こうした精神世界が、ここに住まう人たちに共有されているからだろう」

続いて、著者は以下のように述べるのでした。

「僕の知人の大学教授が、がんで亡くなる前にこんなことを言った。死ぬことがわかってから、合理的に理解できないスピリチュアルなことが周りでいっぱい起こっていることに気がついた。常識に囚われていると、そういうことに気づかないのだろうね、と―。魂魄も、それに気づく人がいてこそ、この世にあらわれるのだろう。東北には、西洋的な常識に囚われない土壌があるゆえに、不思議な体験が日常茶飯事に起こるのかもしれない」

拙著『唯葬論』(三五館)の第十一章「怪談論」において、わたしは東日本大震災以来、被災地では幽霊の目撃談が相次いでいることに言及しました。さまざまな霊体験を紹介した後で、わたしは、被災地で霊的な現象が起きているというよりも、人間とは「幽霊を見るサル」であり、「死者を想うヒト」なのではないかと述べました。故人への思い、無念さが「幽霊」をつくり出しているのではないだろうか、と。そして、幽霊の噂というのも一種のグリーフケアなのであろう、と。夢枕・心霊写真・降霊会といったものも、グリーフケアにつながります。恐山のイタコや沖縄のユタも、まさにグリーフケア文化そのものです。

そして、「怪談」こそは古代から存在するグリーフケアとしての文化装置ではないかと思えてなりません。怪談とは、物語の力で死者の霊を慰め、魂を鎮め、死別の悲しみを癒すこと。ならば、葬儀もまったく同じ機能を持っていることに気づきます。人間の心にとって、「物語」は大きな力を持っています。わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心の形に合わせて現実を転換しているのかもしれません。

つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するものなのです。逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもぐらぐらと揺れ動き、死別の場合であれば愛する人の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。仏教やキリスト教などの宗教は、大きな物語だと言えるでしょう。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。

中には、宗教を迷信として嫌う人もいます。でも面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などを信じるケースが多いことです。宗教が説く「あの世」は信じないけれども、幽霊の存在を信じるというのは、どういうことか。それは結局、人間の正体が肉体を超えた「たましい」であり、死後の世界があると信じることです。宗教とは無関係に、霊魂や死後の世界を信じたいのです。幽霊話にすがりつくとは、そういうことなのだと思います。

死者が遠くに離れていくことをどうやって表現するかということが、葬儀の大切なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために、葬儀というものはあります。たとえば、日本の葬儀の9割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのです。人類は葬儀、そして怪談という物語の癒しによって「こころ」を守ってきたのです。儀式というカタチにはチカラがあるのです!

『唯葬論』の第十二章「幽霊論」では、わたしは「被災地での幽霊談には、身近な人の突然の死を受け入れられない人々の『幽霊でもいいから会いたい』という悲痛な願いが垣間見える」と書きました。

日本を代表する宗教新聞である「中外日報」では、「心の相談室」で被災者の傾聴を続ける曹洞宗の金田諦應住職の「(幽霊が)実在するかどうかではなく、皆さんが見ているのは事実です。心構えのないまま家族を突然に亡くした、その死を受け入れられるまで宗教者が寄り添っていくしかないのです」という言葉を紹介しています。

また、震災1周忌に立正大学で開かれたシンポジウムで、宗教学者の正木晃氏が「宗教の原点は死者供養。近代の仏教学は『祈りの力』を非科学的として排除してきたが、幽霊談のような問題に対応するには、霊魂論を再考し『生活仏教』を見直す必要がある」と強調したことも紹介。

さらに、「中外日報」は次のように、わたしの発言を取り上げています。

「グリーフケア研究者で葬儀会社も運営する一条真也氏は『故人への思い、無念さが幽霊をつくり出している。怪談は物語の力で死者の霊を慰め、死別の悲しみを癒す一種のグリーフケアで、葬儀と同じ機能を持っています』と語る」