- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1163 哲学・思想・科学 | 心霊・スピリチュアル | 死生観 『シュタイナー 死について』 ルドルフ・シュタイナー著、高橋厳訳(春秋社)

2015.12.22

『シュタイナー 死について』ルドルフ・シュタイナー著、高橋厳訳(春秋社)を再読しました。

20世紀最大の神秘学者の「死」についての発言を集めた決定版アンソロジーです。『唯葬論』の参考文献として読みました。この読書館でも紹介した『シュタイナーの死者の書』よりも、本書のほうがもっと死者と生者の関係について詳しく述べられています。

シュタイナーは、1861年オーストリア=ハンガリー帝国の辺境クラリエヴェク生まれの神秘哲学者です。自らの思想を人智学(アントロポゾフィー)として樹立し、1914年にバーゼルの近郊ドルナハにゲーテアヌムを建設しました。以降ここを科学、芸術、教育、医療、農業の分野にいたる人智学運動の拠点とし、精神世界の分野に世界的な影響を及ぼしました。その後、ナチスの迫害などに遭いながら1925年に没しています。

また本書の訳者である高橋巖氏は、1928年東京生まれ。慶応義塾大学大学院博士課程修了。1973年まで同大学文学部哲学科、美学・美術史教授を務めておられました。現在は日本人智学協会代表ですが、まさに日本におけるシュタイナー紹介の第一人者です。

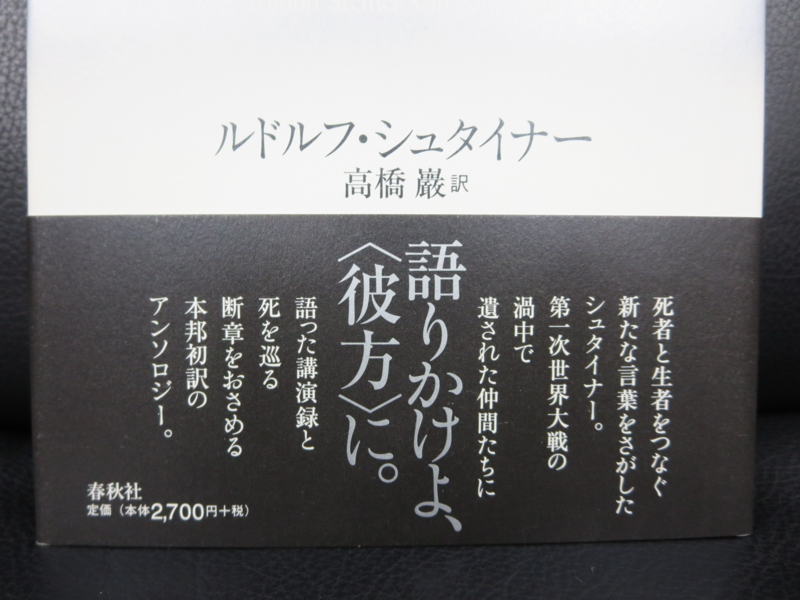

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「語りかけよ、〈彼方〉に。」と大書され、「死者と生者をつなぐ新たな言葉をさがしたシュタイナー。第一次世界大戦の渦中で遺された仲間たちに語った講演録と死を巡る断章をおさめる本邦初訳のアンソロジー」と書かれています。

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「訳者まえがき」

1 死者と私たち

大切な人の死

死者との語らい

不慮の死

死者への祈り

苦悩する時代に

2 死者の贈りもの

エーテル体とは

エーテル体をどう感じとるか

死の門を通っていった人の経験

死者からの呼びかけ

3 死と出会う(1)―感覚の道

感覚の変容

音楽について

空間について

4 死と出会う(2)―思考の道

死と出会うための学問

思考の変容

「訳者あとがき」

「訳者まえがき」で、高橋厳氏は、シュタイナーの「死」の考えを簡単に紹介しています。それによれば、死ぬ当人にとって存在が無に帰するのは肉体だけであるというものです。肉体だけが、いのちを失うと、物質の法則だけに身をゆだねて、灰になって終わるというのです。

高橋氏は、以下のように書いています。

「シュタイナーは一生かけて、現代人の知性にも納得できるような仕方で、『死後の生』の在り方を、エーテル体、アストラル体、地球紀などの新しい概念を用意して表現する努力を続けました」

シュタイナーや出口王仁三郎や鈴木大拙といった人々は、人間の本性を体と魂の2つから成り立つと考える、いわゆる「人性二分説」ではなく、体と魂と霊から成ると考える「人性三分説」の立場に立ちました。これについて、高橋氏は以下のように述べています。

「シュタイナーにとっても、鈴木大拙にとっても、人間の中に、本来自由であるべき、そして死後も存在し続けるべき人間の能動的本性を認めるには、霊を人間存在の中に見出すことが必要だったのです」

わが書斎のシュタイナー・コーナー

わが書斎のシュタイナー・コーナー

わたしは、これまでも多くのシュタイナーの著書を読み、多大な影響を受けてきました。これより以降は、本書の内容でわたしの心に響いたものを抜書き的に紹介していきたいと思います。

「大切な人の死」において、地上で肉体を通して出会った人と人との幽明を異にした関係は、肉体を通して深めることのできる地上での人間関係よりもはるかに包括的な関係になっていくとして、次のように述べます。

「10年、20年、30年、40年地上での人間同士が共に過ごすことよりも、同じ年月を死者と共に過ごすとき、はるかに広範囲な結びつき、はるかに大きな影響関係を2人の間に生じさせることができるのです。地上に留まっている人にとっても、死の門を通って霊界へ赴いた人にとっても、別離と喪失感を通して生み出される関係性の継続は、その内的本性を通して、互いの関係がはるかに大きなものになるのです」

「死者との語らい」の冒頭では、シュタイナーは次のように述べています。

「死者との出会いにとっては、眠るときと目覚めるときが特に重要です。人間生活の中で死者と結びつくことのない眠りや目覚めの瞬間は存在しません。眠りに入るときは、私たちが死者に向かい合うのに特別好都合な時間です。死者に何かをたずねたいときは、眠るときまで、問いを心の中に抱き続けます。問いかけたいこと、伝えたいことを眠る瞬間まで保持して、眠る瞬間になったら、死者にそれを問いとして発するのです。眠る瞬間がそのためのもっとも好都合で容易な機会なのです。別なときにもそうできますが、死者に向かって言うべき事柄を眠る瞬間に言うときが、一番死者に直接向かい合えるのです」

このように「眠る瞬間」の効能について語るシュタイナーですが、続いて「目覚めの瞬間」について語ります。

「死者が私たちに伝えることがあるときには、目覚めの瞬間がもっとも適しています。本来、私たちは無意識の中では絶えず死者たちと語り合っていますが、特に眠るとき、私たちは魂の深層で死者たちに語るべき事柄を語り、目覚めに際して死者たちが私たちに語りかけ、答えてくれます。けれども霊的な観点から言えば、いずれの場合にも、時間の前後関係はありません。ちょうど地上に2つの場所が同時に存在しているように、眠るときと目覚めるときとは、高次の世界において同時に存在しているのです」

さらにシュタイナーは、死者たちが生者に与える影響を語ります。

「目覚めの瞬間には、どんな人にも非常に多くの事柄が死者たちから語られてきます。しかし死者たちの語る事柄は、まるで私たち自身の魂から生じたもののように現れます。ですから私たちはそれを自分自身の考えであると思ってしまいます。(・・・・・・)

私たちの行いの多くも、私たちの内なる死者たちの働きなのです。私たちの呼吸する空気のように、霊界は私たちを取り巻いています。そして死者たちも、私たちの周囲にいるのです。それなのに、私たちはそれに気づこうとはしません。そのことをよく覚えておかなければなりません」

「苦悩する時代に」では、一種の「エネルギー保存の法則」に基づいて、シュタイナーは彼が「エーテル体」と呼ぶ霊的エネルギーについて語りました。

「自然科学は、エネルギーは変化することはあっても、失われることはない、と教えます。神秘学は、霊界においても同じことが言える、と教えます。若い時に死の門を通っていった人のエーテル体は、まだ何十年も地上でその人の人生のために働くことのできる力を秘めたエーテル体でした。この世でのエーテル体は、高齢になるまで、必要とされたるすべての生命力を提供できなければなりません。或る人が25歳、30歳で死の門を通っていったとき、そのようなエーテル体がその人から離れていきます。そのエーテル体は、高齢になるまで肉体を維持できたであろうようなエネルギーをまだ保っているエーテル体なのです。そのような力がエーテル体の中にあるのです。そしてそれは霊界においても失われることがありません」

ここで「死の門を通る」という表現が出てきました。「死」とはまさに門を通って別の世界へ行くことなのです。「死の門を通っていった人の経験」で、シュタイナーは次のように述べています。

「大切なのは、次のように思えることです。―死の門を通った人は、別の生命形態をもっている。だから死後とは、人生の諸事件を通して遠い国へ移っていった人のいるところなのだ。死者とは、私たちがあとからやっと辿りつくことのできる遠い国へ、先に移っていった人のことなのです。ですから私たちが辛く、悲しいのは、別れている間のことでしかありません。かならずふたたび出会えるのです」

このあたりは、わたしの『また会えるから』(現代書林)のメッセージとまったく同じです。もちろん、わたしがシュタイナーの影響を受けているのです。

「死の門を通っていった人の経験」では、神智学協会を創設したシュタイナーが宗教について以下のように語っています。

「神智学協会は神智学徒たちに、すべての宗教は同じである、と教えています。このことは、食卓上に塩、胡椒、砂糖、パプリカなどの調味料が同じように並んでいる、と言っているようなものです。たしかにみんな同じ調味料ですが、それぞれ特徴をもっています。コーヒーに胡椒を入れるのと砂糖を入れるのと、同じでしょうか。同じ真理の核心がすべての宗教の根底に存在する、と語るときにも、同じ言い方がされています。この言い方は、偉大な宇宙の進化をその細部に亙って考察することを無意味なことのように思わせています。なぜなら、同じ真理の核心がすべての宗教の根底に存在する、という命題ですませることができるのですから」

「すべての宗教は同じである」という万教同根のメッセージは珍しくありませんが、宗教を調味料に例えるのは非常にユニークであると思います。ちなみに、日本では出口王仁三郎をはじめ、「富士山に行く道はいくつもあるが、目的地はひとつ」といったように道に例えることが多いようです。

本書の白眉は、「感覚の変容」と題された1913年4月13日にワイマールで行なわれた講演の内容です。ここで、シュタイナーは、この世にいるわたしたちが知らなければならないのは、わたしたちが死者たちに心を向けることは、死者たちのために大切なことであると訴え、以下のように述べます。

「外的な感覚は、死者たちから失われていきます。死者たちに残されているのは、私たちと一緒に大切な時を過ごしたという思い出だけです。通常の生き方では、この基本的な事実を変える手立てではありません。それを変えることができるのは、死者と生者との間を結ぶつなぎの環だけです。そして、死者と生者との間を結ぶつなぎの環とは、私たちが超感覚的な事柄を思考することなのです。霊的な思考こそが、このつなぎの環なのです」

この「感覚の変容」では、「死者への供養」ということが強調されています。

シュタイナーは、「死者への供養」について以下のように述べます。

「私たちは、超感覚的世界に関わる事柄を死者たちのために読むことができるのです。自由な時間に、椅子にすわって、神秘学の内容に思いを浸透させます。そしてその時、死者たちが自分のそばにいる、とできるだけ生きいきと心に思い描くのです。私たちは、そうすることで、死者たちが、私たちが自分のそばにいない、と考える苦しみを取り除くことができます。私たちの人智学という思想の営為は、このことを通して、大切なことができるのです。心の中で死者たちのために読むことを通してです。そのことを通して、死者たちは私たちと一緒に大切な時を過ごします。死者たちはこのことを必要とし、このことを憧れ求めています」

まさに「読書」とは「供養」になりうるということでしょう。

シュタイナーは「読書」の他にも供養の方法を紹介します。「睡眠」です。

「もうひとつ、まさに私たちの時代において是非考えておきたいのは、私たちが毎日、眠ることで超感覚的世界へ赴くとき、死者たちと同じ領域にいる、ということです。ただ私たちは、目が覚めると、このことをすっかり忘れています。大抵の人は、どのように眠りにつくのでしょうか。敢えて言わせていただくなら、大抵の人は、眠りの境を通っていくとき、あまり霊的なものを持っては行きません。霊的な飲みもの(アルコール飲料)をたしなんでから、必要なベッドの重さに辿りついた人たちは、あまり多くの霊的なものを霊界へ持っていきません」

これは、酔っ払ったまま眠ることの多い酒好きのわたしにとって、耳の痛い話です。死者と交流したいときは酒を控えないと!

「感覚の変容」の最後は、以下のような発言で締めくくられています。

「私たちがこの地上から死者たちに与えなかったら、死者たちは超感覚的世界にいても、超感覚的世界のことを知ることができないのです。思考内容は地上から昇っていかなければならないのです。神秘学は天上では学べません。地上で学ぶことなのです。人びとが地上にいるのは、『嘆きの谷』を知るためだけではなく、神秘学を学ぶためでもあるのです。死後のことなら、死後学べばいい、と思われがちですが、これは大きな間違いです。人は、地上で学んだことを、死の門を通ったあと、霊界に差し出さなければならないのです」

そして、「音楽について」という1920年9月12日にドルナハで行なわれた講演の内容が印象的でした。シュタイナーは霊的エネルギーとして「エーテル体」の他に「アストラル体」の存在を説きましたが、「今この地上の世界で体験する音楽の世界には、アストラル体が生きています。アストラル体が外なる物質界には見出せないメロディーやハーモニーを生じさせているのです。私たちが死後に体験する事柄が、すでに今、音楽のアストラル体の中で生きているわけです」と述べています。

そして、「音楽について」の最後に、シュタイナーは次のように語ります。

「私たちは空気を通して体験してきた音楽から離れて、宇宙音楽という音楽の中に入って生きるようになるのです。実際、空気の中で体験される地上音楽は、死後の世界では宇宙音楽になるのです。逆に言えば、この地上世界では、宇宙音楽の反映が空気元素の中に生き、濃縮されて、地上音楽になるのです。私たちは今、その音楽体験を自分のアストラル体の中に刻印づけています。アストラル体を所有している限り、私たちは、宇宙音楽を追体験しつつ、それを地上の音楽に形成し直しているのです。死後の私たちは、アストラル体を脱ぎすてて、いわば、私たちの音楽を宇宙音楽に切り替えるのです。ですから音楽と詩文を体験するときの私たちは、死後の世界を先取りして、その中で生きているのだろも言えるのです」

宇宙音楽! なんというロマンティックな響きでしょうか!

この発想に、元来がロマン主義者であるわたしはシビレました。そして、シュタイナーが語る宇宙音楽についての発言を聴いているうちに、わたしの心の中にドビュッシーの「月の光」が流れていることに気づきました。

「月の光」といえば、『慈経 自由訳』(三五館)のPVで使用した曲です。

「慈経」はブッダが最初に説いたお経と言われていますが、シュタイナーの語り口には明らかにブッダに通じるものがあると思います。

なお、本書は『唯葬論』でも紹介しています。