- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.12.18

『アンチ・スペクタクル』長谷正人・中村秀之編訳(東京大学出版会)を再読しました。

『唯葬論』(三五館)の参考文献として読んだのですが、現在は絶版で古書価は1万円ぐらいします。本書は「モダニティとテクノロジーの経験」としての映像文化をテーマにした英米圏の記念碑的論文を本邦初めて翻訳・集成したものです。気鋭の社会学者および映画研究者による充実した解題付きで、メディア・文化・社会の研究に必須となる基本論集です。

カバー表紙には、世界初の実写映画といわれるルイ・リュミエールの短編モノクロ無声ドキュメンタリー映画「工場の出口」(1985年)の写真がデザインされています。

本書の帯

本書の帯

帯には、「この本を読まずして、『映画』と『モダニティ』を語ることなかれ」というリード文に続いて、「トム・ガニング、ジョナサン・クレイリー、メアリー・アン・ドーン、ダイ・ヴォーン・・・・・・英語圏における映像文化研究の画期となった論考の集成」と書かれています。

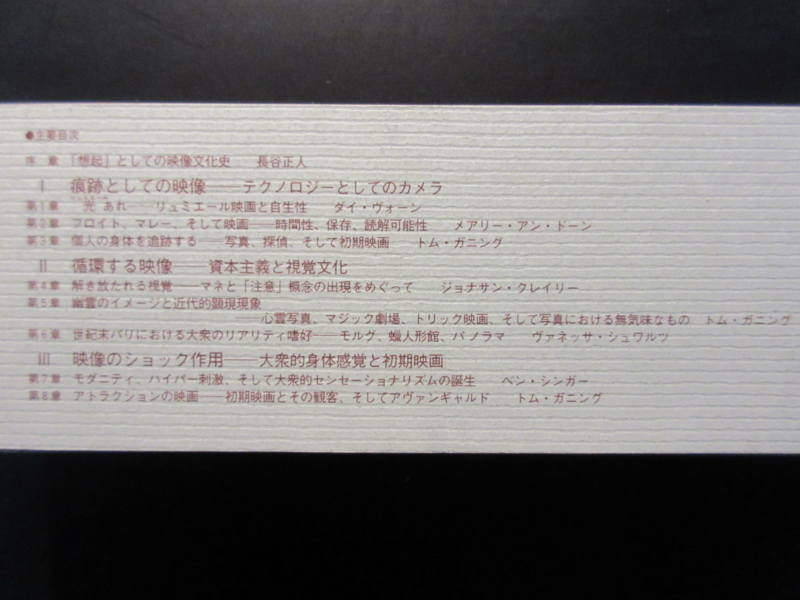

帯裏には目次が紹介されています

帯裏には目次が紹介されています

本書の目次構成は、以下のようになっています。

序論 「想起」としての映像文化史(長谷正人)

1.痕跡としての映像―テクノロジーとしてのカメラ

第1章 光(リュミエールあれ)あれ―リュミエール映画と自主性

ダイ・ヴォ―ン(長谷正人訳)

第2章 フロイト、マレー、そして映画―時間性、保存、読解可能性

メアリー・アン・ドーン(小倉敏彦訳)

第3章 個人の身体を追跡する―写真、探偵、そして初期映画

トム・ガニング(加藤裕治訳)

2.循環する映像―資本主義と視覚文化

第4章 解き放たれる視覚―マネと「注意」概念の出現をめぐって

ジョナサン・クレーリー(長谷正人・岩槻歩訳)

第5章 幽霊のイメージと近代的顕現現象

―心霊写真、マジック劇場、トリック映画、

そして写真における無気味なもの

トム・ガニング(望月由紀訳)

第6章 世紀末パリにおける大衆のリアリティ嗜好

―モルグ、蝋人形館、パノラマ

3.映像のショック作用―大衆的身体感覚と初期映画

第7章 モダ二ティ、ハイパー刺激、

そして大衆的センセーショナリズムの誕生

ベン・シンガー(長谷正人訳)

第8章 アトラクションの映画

―初期映画とその観客、そしてアヴァンギャルド

トム・ガニング(中村秀之訳)

「あとがき」

序論「『想起』としての映像文化史」で、早稲田大学文学部教授の長谷正人氏は、以下のように述べています。

「20世紀の映像文化は、2つの方向に向けてひたすらテクノロジーとして進化を遂げ、それを世界中へと拡大させてきたように見える。第1の進化の方向は、映像を、現実世界を幻想的イメージとして美化するテクノロジーとして利用するものだった。技巧を駆使して撮影された商品の美的イメージを大衆に向けて魅惑的に提示してきた広告写真や、高度な照明技術でスターたちを魅力的な外見で輝かせてきたハリウッド映画や、はたまたリーフェンシュタールが天才的な撮影と編集の技術でナチス党大会の群衆行進を美しい共同体の実現として描いた疑似記録映画のように、20世紀の映像文化とは何よりもまず人々を魅惑する幻想的イメージを提示するものとして発展してきたと言えよう」

続いて、長谷氏は以下のように述べています。

「むろん現代社会においてもなお、そのような美的イリュージョンを作りだす技術は、コンピュータ・グラフィックスやヴァーチャル・リアリティの諸技術によってますます発展させられつつあることは言うまでもない。これに対して、映像文化の第2の進化の方向は、映像を、現実(の出来事)をそのままリアルに伝えるメディアとして利用するものだった。身分証明書に使われる肖像写真や、テレビによるスポーツの生中継から、さらには戦争報道映像にいたるまで、映像文化は人々に客観的な事実を伝えるメディアとしても社会的に普及してきたことは言うまでもない。むろんこの方向における技術的発展もまた現在、9.11テロやワールドカップ・サッカーの衛星放送による世界同時生中継や、さらにはインターネットによる世界中の定点カメラ映像の常時送信において見られるように、私たちの日常生活を映像で覆い尽くす役割を果たしているだろう。こうして一方にコンピュータ・グラフィックスを駆使した人工映像へと結実していくイリュージョニズム的発展があり、他方に衛星放送による同時生中継へと結実していく映像のリアリズム的展開がある。20世紀の映像文化は、この2つの方向を互いに交錯させながら、圧倒的な魔力と現実感でひとびとの生活を取り囲んできた」

序論の最後には、ドイツの文芸批評家ヴァルター・ベンヤミンが「歴史の概念について」で述べた以下の言葉が紹介されています。

「過ぎ去った事柄を歴史的なものとして明確に言表するとは、(中略)危機の瞬間にひらめくような想起を捉えることを謂う。歴史的唯物論にとっては、危機の瞬間において歴史的主体に思いがけず立ち現れてくる、そのような過去のイメージを確保することこそ重要なのだ」

第2章「フロイト、マレー、そして映画―時間性、保存、読解可能性」では、フリードリッヒ・キットラーが『グラモフォン・フィルム・タイプライター』で述べた以下の言葉が紹介されています。

「蓄音機や映画の保存能力の新しさとは―どちらの名前にも書くことが関わっているのは偶然ではない―、時間を保存する能力であった。つまり、音響的領域では、様々な音の周波数の混成として、光学的領域では、1枚1枚の写真の連続からなる動きとして、時間を保存する能力である。しかしながら時間とは、全ての芸術を限界づけるものだ。日々の情報の流れをイメージや記号にするためには、それを固定化しなければならない。・・・・・・物質的もしくは・・・・・・現実界の次元において時間として流れているものは、盲目的で予測不可能であり、決してコード化されることはない。それゆえ、あらゆる情報の流れは、もしそれが本当の情報の流れであっても、シニフィアンの狭い通路をくぐり抜けなければならないのだ」

本書の白眉は、第5章「幽霊のイメージと近代的顕現現象―心霊写真、マジック劇場、トリック映画、そして写真における無気味なもの」です。この章については、序章で長谷氏が次のように紹介しています。

「ガニングによれば、心霊写真は単に呪術的信仰を裏づけるためのインチキ証拠写真ではない。むしろごく普通の記録写真も、事物や人物が絶えず自らのイメージを分身(光)として放射し続けたものを捉えた結果生まれるのだから、あらゆる写真は必ず心霊写真的だと言うべきである。しかも写真は無限に複製されて社会を流通することで、オリジナルとの関係をどんどん疎遠化させてしまう。だから複製イメージとして社会的に『循環』し流通する写真は、ますます心霊写真的なものになるのだ。こうしてガニングは、心霊の存在の確実な証拠として写真を見る『リアリズム』的心霊写真論を転倒させて、逆に物質や人物の唯一的アイデンティティを掘り崩してしまう写真の『循環性』の結果として心霊写真を捉えることに成功している」

写真や映画といったメディアは「不死性」や「永遠性」と関わっています。

トム・ガニングは、以下のように述べています。

「フロイトは、写真がいかにして『同一存在の永却回帰』を喚起させるかについて、明示的には記述しなかったが、それは論考の端々に(少なくとも脚注では)つきまとっている。分身についてのフロイトの議論は、オットー・ランクが書いた同テーマの古典的な論考に由来している。ランクは―フロイトが記述しているように―ある映画に関して考察することから始めている。その映画とは、ハンス・ハインツ・エヴァース、ステラン・ライ、パウル・ヴェーゲナーによる『プラーグの大学生』(1913年)である。この無気味なドイツの初期古典映画は多重露出という旧式の写真的トリック(それはこれから私が論ずる心霊写真家たちとジョルジュ・メリエスの映画製作の双方にとっても非常に重要なトリックであった)を利用して、気味の悪い分身を描き出したのである。フロイトとランクは両者とも、分身は写真に先行する長大な系譜(分離可能な魂という原始的信仰から、ロマン主義的なドッペルゲンガーまで)にあると説明したが、写真は事実を実証性と独自性を備えたまま呈示できるだけでなく、分身という無気味な視覚経験を召喚できる技術を提供しているのである。

バルザックが写真について記述を行ったのは、ダゲールが初めて実験に成功してから約10年後であった。その『従兄ポンス』が出版された1848年、アメリカは、やがて全世界的に広がり新しい形而上学的組織となった、いわゆる、心霊主義という今までにない種類の顕現現象にとらわれていた。始まりはニューヨーク州のハイズヴィルという小さな村で、次いでロチェスターという都市でも(偶然にもここはイーストマン・コダック社とゼロックス社のお膝元となるのだが)それは起こった」

ここで最後に言及されているのは有名な「ハイズヴィル事件」で、フォックス姉妹という2人の少女がトントンと鳴り続けるラップ音に襲われたのです。そのラップ音は最終的に、殺された行商人の霊からのメッセージとして解読され、大きな話題を集めました。姉妹はすぎに、交霊会において死者と交信することを基礎にした、新しいスピリチュアリズム運動の中心人物となったのです。

スピリチュアリズム運動について、トム・ガニングは述べています。

「スピリチュアリズム運動は自分たちの啓示を、例えば電気や電信、あるいは化学や生物学における新しい発見などといった、技術や科学における新しい変化と関連付けていた。それはロバート・ダーントンが革命前のフランスで広まったメスメリズムに見出したのと同様、疑似科学と霊的なるものとのある種の融合を示していた。これはなによりも、当時の発明が獲得しつつあった権威を自分たちの新たな啓示に与える手段であったが、同時に、新しい技術に熱狂した人々とスピリチュアリストたちのメンタリティはある種の共通性を持っていたという指標でもあった。例えば電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルの助手であったトマス・ワトソンは、交霊会に興味をもち、電話という新しい装置が霊の発見の助けとなる可能性について探求していた。同様に電気技師たちは、スピリチュアリストの顕現現象に似た現象が科学的方法によって創造されることを楽しんだ」

『アンチ・スペクタクル』より

『アンチ・スペクタクル』より

さらに、トム・ガニングは以下のように述べます。

「付け加えるならば、こうしたモダニティは初期スピリチュアリストたちがとっていた政治的立場にも現れていたことから、おそらく彼らは南北戦争以前のアメリカにおいて最も急進的な団体だったといえる。[例えば]スピリチュアリストは概して奴隷制廃止主義と禁酒改革を支持し、共産主義的共同体の構築を試み、選挙権だけでなく服装や結婚の改革をも含む様々な女性の権利の主導的擁護者であった。事実、婚姻における女性の性的権利をスピリチュアリストが指示したことから、しばしば性的放埒や『フリー・セックス』への非難が引き起こったのだった。

スピリチュアリズムが最終的に写真に関わっていったことは、驚くことではない。写真が透明で亡霊のようなイメージを生み出す(感光板が二重露光されたり、完全に露光が終わる前に被写体を動かしたりした場合にそれは起こる)ということは、初期の写真家にも知られていた」

『アンチ・スペクタクル』より

『アンチ・スペクタクル』より

生きている人間とともに幽霊が写った「心霊写真」について、トム・ガニングは以下のように述べています。

「スピリチュアリストたちは自分たちの啓示を、カルヴァン派における原罪や地獄の業火の責苦といった時代錯誤的な信仰を払拭する根本的に新しいものと捉えていたため、死後の世界についての自分たちの新たな啓示が『科学的に』立証され得る証拠を喜んで受け入れた。つまりスピリチュアリストたちにとって心霊写真とは、娯楽というよりも心霊の顕現現象を新たに拡大してくれる形式なのであった。だからこそ、1860年代初頭にウィリアム・マムラー([生年不詳―1884]米、初めての職業心霊写真家)が行った行為は、彼以前にも行われた実例が存在するにもかかわらず悪評を得たのだ(そして法的にいうと、彼は詐欺行為のかどで審理された)。即ちまずボストンで、そして次いでニューヨークで、マムラーは商売としての心霊写真業を興した。肖像写真を(10ドル強の値段で)製作したのだが、そのポーズや構図は(肖像画の)慣例に厳密に従いつつも、着席した人は幽霊たち、その多くは有名な人物の透明なイメージと一緒に写真に収まったのである(マムラーの写真にはリンカーンやベートーヴェンのイメージが含まれていた)。幽霊たちは着席した人の背後に立っているのが普通だが、時には抱擁することもあった。生きている人間が持つ『確固としたリアリティ』の上に、幽霊のような重ね焼きとして現われた霊のイメージが出現する場所、大きさ、数は、それぞれの心霊写真家によって多少異なったスタイルを取ったが、マムラーは肖像画法の延長として心霊写真の基本的なイコノグラフィーを確立したように見える」

『アンチ・スペクタクル』より

『アンチ・スペクタクル』より

このように心霊写真とはけっして超常現象ではなく、初期の写真作品としての1つの表現方法であったのであり、ウィリアム・マムラーマムラーのようなプロの心霊写真家がいたことがわかります。ガニングはさらに、心霊写真家について述べます。

「スピリチュアリストや神智学、神秘主義のサークルの内部では、19世紀末から20世紀初頭を通じて、どのような超自然的力がこれらのイメージを実際に生み出すのか、ということについての議論が絶えなかった。これらのイメージは死者の霊魂の写真であるという仮説は、確かに最も初期の、最も広く浸透していたものだが、決して普遍的なものではなかった。この現象を解説する者たちはただひたすらこの写真は何らかの超自然的な力によって生み出されるのだと主張し、スピリチュアリストを自認する人々の多くは、死者の霊魂はこれらの写真と実際にはほとんど関係ないと推測していた。これらの写真に現われるイメージは一般に、あいまいだが刺激的な用語、エキストラ(extra)で表現された」

『アンチ・スペクタクル』より

『アンチ・スペクタクル』より

心霊写真が出現した背景については、以下のように書かれています。

「心霊写真が出現したのは南北戦争後のことであるが、それはスピリチュアリズム自体が変容した時期と一致している。スピリチュアリズム運動が始まってから最初の輝かしい10年間(それはまた、この運動が革命的で社会的関心が見られた時期でもある)は、なによりも聴覚上の現象とメッセージの伝達にその基盤を置いていた。

これらメッセージの多くはありふれた個人的事柄であり、家族が死んだ親族の幸せを再確認したり、あるいは医学的、財政的なアドバイスを受けるといったものだったが、中には予言的な、あるいはより政治的な性質のものもあった。スピリチュアリズムと女性権運動との関わりについて記したアン・ブロードの魅惑的な研究によれば、アメリカにおいては初めて広範な注目を集めた女性演説者たちはスピリチュアリストでトランス状態の演説者だった。講堂などで超自然的霊たちとの媒体として喋る女性たちは、しばしばこの運動が支持する社会改革を支援する演説を行っていたのだった」

『アンチ・スペクタクル』より

『アンチ・スペクタクル』より

当初、心霊写真は眼に見えない霊の姿をカメラのレンズがたまたま捉えたと思われていました。しかし、20世紀になってその考え方に変化が現れました。ガニングは以下のように書いています。

「20世紀初頭に、心霊写真は眼に見えない霊の出現を単に記録したものではない、という説明が流行するようになった。むしろ心霊写真は、生きている者に自分たちの存在を伝える方法として死者のイメージを用いるような、知られざる霊的力が作り出したのだ、と考えられた。心霊写真に関する初期の古典的著作、『見えないものの撮影』の作者ポール・コーツは、このような霊的な力が自らのイメージを創造するためには、既に存在する写真を実際に参照する必要があると指摘した。結局スピリチュアリストの教義にできたのは、霊は死後に急激に姿を変えてしまうので、存命中に撮られていた写真こそが「彼らの記憶を新たにし」、生前の姿を心霊写真に再現するために必要なモデルを提供しているようだ、と示唆することだった。ここにおいて写真は、心霊が出現したインデックス的証拠をもたらすというよりも、複製化するためのモデルにして認識の基礎になるのである」

さらにガニングは、以下のように述べています。

「コーツは、心霊写真の処理過程とは、心霊化学者と心霊写真家の労作を『彼岸』へと先導するための複雑な手順である、と霊媒を通して心霊に証言させた。心霊のイメージの代わりに心霊写真が、霊的な力の存在を告知するべくイメージを増殖させ、流通させる共同作業、もしくはほとんど産業として理解されるようになった。超自然的な力が、写真を主に再生産とコミュニケーションのプロセスとして利用するが故に、ここにおいて写真は、その通常のインデックス的参照物からは独立するのである」

心霊写真はいかにして生まれたのか。ガニングは述べます。

「スピリチュアリストが写真と出会ったことによって、写真の技術的な処理過程における無気味な側面が暴き出された。人びとはその認識可能な特徴を無限に精査可能でありながら、その起源は曖昧であり続ける分身というものに直面したのだ。単なるイメージでありながら写真は無限に複製可能であり、その起源が物理的に死んだ後もなお生き残ることができる。心霊写真は一方で、超自然的で形而上学的な存在を示す証拠として役立ったが、同時にイメージの生産と複製との無限の遊戯や、シミュラークルの創造において把握されるような、近代特有の心霊世界の概念も提供したのである」

そして、スリリングなこの章の最後は以下のように書かれています。

「心霊写真においては、無気味なものの諸テーマ、視覚的分身、『同一存在の永却回帰』、死への魅了等と、機械的複製という技術的な装置を通して死を克服することとが、特異な形で結び付いていることが見出される。死後の世界の証拠となる啓示的イメージとしての心霊写真によって、心霊の領域が分身イメージの製造と複製に関わっているという複雑な考えが生じた。視覚的見世物や娯楽としての顕現現実は、霊の出現を楽しむための方法を切り開いた。その魅力は、霊の出現が明らかに不可能であること、そして自然法則と明らかに断絶していることからまさに生じている。物質的な確実性からなる新しい世界観を、必然的な明証性によって保証する視覚性の言説に代わって、われわれは今や、全くオリジナルが存在することのないであろう複製のプロセスの上に築かれた、イメージの交換と生産が増殖する螺旋を発見するのである。気味が悪い、ではないか?」

心霊写真の他にも、ガニングの論考には、マジック劇場やトリック映画における幽霊の出現が興味深く紹介されています。それらはもちろんエンターテインメントの分野ではありますが、わたしは今後の葬儀においては「幽霊づくり」がキーポイントになるような気がしていますので、夢中で読み耽りました。単なる映像文化の研究としてだけでなく、葬送儀礼の世界の未来を考える上でも多大なヒントを与えられた本でした。なお、心霊写真に興味がおありの方は、わたしのブログ記事『心霊写真』もお読みください。

ところで、わたしのブログ記事「素敵なサービス」で紹介したように、「SYNIC DINNER」という新サービスがあることをネットで知りました。遠く離れたふたりが、同じ時間を楽しむことができる、インタラクティブなディナーサービスです。YouTubeにアップされているauの動画で、その模様を見ることができます。距離を超えることができるのなら・・・時間を超えることもできそうな気がしてきます。また、恋人同士だけでなく、愛する故人ときっと「また会える」を具現化する交霊術のアップデート版として活用される日が来るかもしれません。「死者を想え!」が技術革新を産むのではないでしょうか。

『唯葬論』にも書きましたが、文明の発展は、科学技術の発明と深く関わっています。わたしはすべての人間の文明や文化の根底には「死者との交流」という目的があったのではないかと推測しています。

科学技術でいえば、写真や映画といったメディアの発明も「死者への想い」から実現したのではないかと考えているのです。

なお、本書の内容は『唯葬論』でも紹介しています。