- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2015.11.09

11月9日で「読書週間」も終わりですが、『教養力』齋藤孝著(さくら舎)を読みました。サブタイトルは「心を支え、背骨になる力」です。

この読書館でも紹介した『古典が最強のビジネスマンをつくる』とほぼ同時期に刊行された同じ著者による読書論です。

著者の写真入りの本書の帯

著者の写真入りの本書の帯

帯には書棚を前にした著者の写真とともに、「教養は心と身体を強くし、的確な判断力を生む!」「教養を身に付ける方法があります!」と書かれています。この写真、『古典が最強のビジネスマンをつくる』の帯の写真と似ています。というか、場所もスーツもシャツもネクタイも同じなのでは・・・・・・?

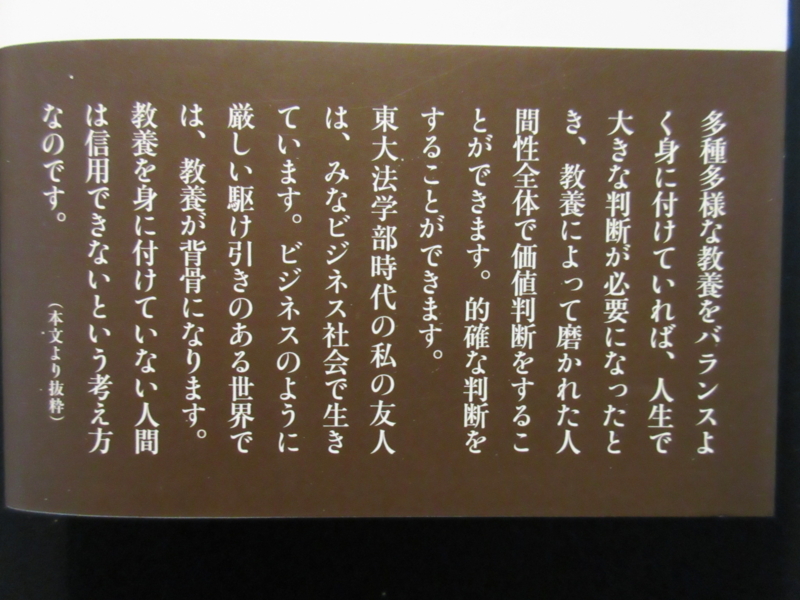

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

第1章 教養とはなにか

第2章 教養の効き目

第3章 教養の身に付け方

第4章 教養は身体に付いている力

第5章 教養の新しい形

「はじめに」の冒頭で、著者は次のように書いています。

「いまという時代、教養は非常に大切です。教養は心を支えてくれるものだからです。心は日々変化するため、落ち込むときもあります。心がどんどん折れやすくなってきているといわれる時代だからこそ、よりいっそう、心を支えてくれるものとしての教養が必要なのです」

著者によれば、教養が大切な理由は2つあるそうです。

1つは、自分の心を支えてくれる精神文化として大切だということ。もう1つは、教養をベースにして語り合うこと自体、人との心の交流だということ。

なるほど、2つとも非常に簡潔で説得力のある理由だと思います。

このあたりの著者の説明力は「さすが!」ですね。

著者は、ストレスの多い現代人は「心の免疫力」を高める必要があるとして、次のように述べています。

「サラリーマンの8割がうつ病の予備軍だといわれるようないまの社会は、ちょっとおかしい。確かにストレスの多い社会ではありますが、それをカバーするだけの心の免疫力がないのです。その免疫力こそが、教養なのです。教養の力、すなわち『教養力』が心の免疫力になるということは、教養を身に付けた人なら知っています。それは教養によってどれだけ助けられたかということがわかっているからです。しかし、教養を身に付けていない人はそれがわからないので、『教養=心の免疫力』という図式ができていません。この図式を理解し、教養力を養うことで、毎日を健やかに過ごしてほしいと思います」

第1章「教養とはなにか」の冒頭では「教養は自分を高める」として、以下のような定義が述べられています。

「教養とは、先人が積み上げてきた文化を自分の中に刻み込み、力にしていくことだと思います。教養という言葉の語源の1つは、ドイツ語の『ビルドゥング(Bildung)』です」

「教養=自己形成」というのが「ビルドゥング」の考え方です。著者は、「教養は先人の残してくれた文化を吸収して、自分の栄養にし、それを血や肉に変えて自己形成をしていく行為そのものをいいます」とも述べています。

「教養」という言葉は一般に「リベラルアーツ」と訳されます。

これは「リベラル=自由」、つまり自由に幅広く教養を身に付ける時間を非常に大切にしているということです。著者は、次のように述べています。

「大学の一般教養課程は、このリベラルアーツを身に付ける期間です。それはいわば人間性を養う時期で、人間性のバランスこそが重要なのです。

多種多様な教養をバランスよく身に付けていれば、その後の人生で大きな判断が必要になったとき、幅広い教養によって磨かれた人間性全体で価値判断をすることができます。それが、人生の岐路においての選択で、重要な力を持ちます」

また「人生の節目に出合うべき教養」では、著者は次のように述べます。

「最初はそのよさがわからない。しかし、わかってしまうとそれ抜きの人生は考えられなくなる。それが教養の面白さです。

いまは多くの人が難解さを敬遠するので、作る側はどうしてもわかりやすく浅くしてしまう。最初から受け入れやすい小説、読みにくさがいっさいない小説、あるいは聴きにくさや難解さのない音楽が増えています。

古典や名作には難解な部分があり、わからない人はそこで退屈します。それまでに『納得できる難解さ』に出合っていないと、難解なものに触れたとたん、退屈してしまう。退屈するのがいやなので、簡単なほうにどんどん流れていったというのが現在の教養をめぐる状況なのです。

その意味では、退屈さを乗り越えて、『以前はわからなかったけれど、わかってみるとすごくいい』となるのも教養の醍醐味です。それがわかっている人にすれば、『まだシェークスピアのよさに目覚めていないんだ』といった、ちょっと上から目線になります」

著者は「お酒や音楽、絵画、骨董、着物など、すべてに教養が求められる。そのため、通過儀礼を乗り越えた人は自分の中に豊かな森ができているわけで、それはとても幸せなことです。しかし、 いまの子どもがかわいそうなのは、親が子どものほうにすり寄ってしまうことです」とも述べていますが、まったく同感ですね。

本書では、「薄っぺらい人間を救えるか」という問題提起もなされています。

著者は、人間がどんどん浅く、薄っぺらになっているのではなかと心配しているそうです。マナーに限って若者と高齢者を比べると、いまどきは若者のほうが高齢者よりもずっと良かったりします。

しかし、マナーの問題ではなく、人間性が薄っぺらいのは大きな問題であるとして、著者は次のように述べます。

「人間の厚みは、自分の中にどれだけ偉大な他者が住んでいるかで決まると、私は思っています。だから、その人間だけでできている場合はとても薄っぺらい感じがしてしまう」

「いまのままのキミでいいんだよ」というメッセージがあります。

著者によれば、このメッセージは、1980年代から強くなり過ぎたそうです。

「それは悪い意味でのナイーブな考え方であり、素朴すぎる考え方でもあります。そのままでは、人間的な厚みも出なければ深みも出ません。しかも、それはその人の精神の不安定さにもつながっていきます」と述べます。これにも同感です。だいたい、「いまのままでいい」人間など、そうそういるはずない!

「薄っぺらい人間を救えるか」という問題について、著者は述べます。

「じつは文化の厚みが人間の厚みになるのです。人間は文化的な生き物なのです。人間が生きてきた文化をできるだけ多く自分の中に取り入れることにより、その人間に深みが出たり、『この人は精神的に高みにいるな』と感じさせるような人物に成長したりする。いまそうした『深い』『高い』といった比喩が使いにくくなっています。『深い』『高い』ではなく、この人は『いい』『優しい』などというように、気質的なことをさす表現になってしまうのです」

第2章「教養の効き目」の冒頭では、「自分の中に味方ができる」として、著者は以下のように述べています。

「人生について、悩んだり苦しんだりしているときほど、助けになってくれるのが教養です。教養があると心に支えができるので、苦しい時代を乗り越えさせてくれます。芸術の価値は、教養そのものだと思います。芸術は一見生産的に見えないかもしれませんが、人の心に大きな力を与えるものです。ゴッホの絵画が胃を満たすわけではないのだけれど、心を支えられた人はたくさんいるでしょう。精神的につらい時期にある人のほうが、芸術に触れたときの浸透力が高いのです」

第3章「教養の身に付け方」では、著者はスマホに時間を取られ過ぎている現代日本人に警鐘を鳴らします。スマ穂は夜10時に充電して、夜は読書の時間に充てることを薦めながら、著者は次のように述べます。

「日本は世界に冠たる翻訳文化の国であって、翻訳の量と質でいままでもってきた国である、といっても過言ではありません。たとえば、岩波文庫の目録を見てください。世界中の古典を日本語で読めることがわかります。

ある中国人留学生は日本語を学ぶ理由として、『岩波文庫が日本語で読めれば、世界中の古典が読めるからだ』と言いました。岩波文庫1つとっても巨大な教養の森であり、それさえあれば一生困らないくらいです」

また、以下のくだりを読んで、わたしは深く共感することができました。

「読書は人の話を聴くことです。やり方次第では圧倒的にレベルの高い人の話を聴くことができます。イエスや孔子、ソクラテス、ブッダなどは、とてつもない高みにいます。あるいはドストエフスキーでもニーチェでもシェークスピアでもいい。そうした世界の思想家や大作家は圧倒的な高みにいる。こうした偉大な人の言葉が自分にどっと降り注いでくる時間を得られることは、すごいことです」

わたしは、著者が「とてつもない高み」にいるというイエスや孔子、ソクラテス、ブッダらの言葉を魂の糧としています。

哲学者のヤスパースは、彼らを「人類の教師」と呼びました。

拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)にも書きましたが、人類の教師たちは決して古臭い歴史上の人物などではありません。彼らの思想は今でも生きています。彼らの「こころ」は生きているのです。

わたしは、いつも『般若心経』でも『論語』でも『老子』でも、または『旧約聖書』や『新約聖書』や『コーラン』でも古典としては読みません。つねに未知の書物として、それらに接し、ワクワクしながらページを開きます。 ですから、そこに書かれていることは新鮮であり続けます。読むたびに、新しい発見も多いです。そして、彼らが共通して考えていたこと、訴えたかったことが次第にわかってくる。偉大な人類の教師たちは、生まれた時代も地域も違うけれども、人間を幸福にしたいと願った強い想いは同じなのです。

本書の著者である齋藤孝氏は、さらに次のように述べています。

「私も青年時代に『カラマーゾフの兄弟』を読破したときは、1つの山脈を征服したような充実感を得ました。『人類にとって最高の小説といわれる作品を、自分はすでに読んだのだ』と。

それ以降、どんな小説も怖くなくなります。同様に、最高の戯曲であるシェークスピアを音読したら、あとはこれより楽なものばかりと思える。

最高のものをまずこなしておくと、あとが全部、楽になるのです。読書にはそんな姿勢で臨むことも大事です」

そして第3章の最後では、著者は以下のように述べています。

「教養の世界は奥深く、一生あっても時間が足りません。しかし、それが虚しいのではなく、幸せに思える。奥が深くて、一生を使ってもたどり着けないと思ったときに、人は人生を幸せだと思えるのです」

第4章「教養は身体に付いている力」では、教養の「型」を持つことの重要性が説かれ、著者は次のように述べます。

「『心』が肥大化して存在のすべてになってしまうことを防ぐために、『心』を『身体』と『精神』で支えるのです。ここでいう『身体』とは習慣のようなもので、『精神』とは『精神文化』のことです。

私は『身体』と『精神』の上に『心』が乗っている状態が健全だと思っています。『心』が肥大化して、自分の面倒を自ら見なければならない局面でも、『身体(文化)』と『精神(文化)』が『心』を支えるという構図になります」

第5章「教養の新しい形」では「大人の教養のあり方とは」として、以下のように述べられています。

「教養には出合うべき時期があると述べました。それは確かにありますが、本当に教養に目覚めた大人なら、あまり関係なくなるはずです。というのも、それなりに教養の基盤ができているので、吸収速度が速いからです。クラシック音楽にまったく興味がなかった人も、クラシックに関する本を読んだり、おすすめCDを買って聴き比べたりすると、教養が一気に広がったり、深まったりします。大人にはそうした情報を集める力や、金銭的な余裕などの総合力があります。それだけに、大人が教養を学び直す、もしくは初めてチャレンジすることは、案外、敷居が低いと思います」

本書は全部で178ページのささやかな小著です。しかし、最初から最後まで著者の意見には共感することばかりでした。

なぜ、本を読むのか? なぜ、学ぶのか?

なぜ、教養が求められるのか?

これらの素朴な疑問に対する回答を用意してくれる好著です。