- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.0813 芸術・芸能・映画 『トラウマ恋愛映画入門』 町山智浩著(集英社)

2013.10.20

『トラウマ恋愛映画入門』町山智浩著(集英社)を読みました。

『トラウマ映画館』の続編ですが、前作同様に非常に面白かったです。わたしは映画論や映画ガイドの類が大好きでよく読みますが、「映画秘宝」の元編集長で1962年生まれの著者の映画評が一番好きです。

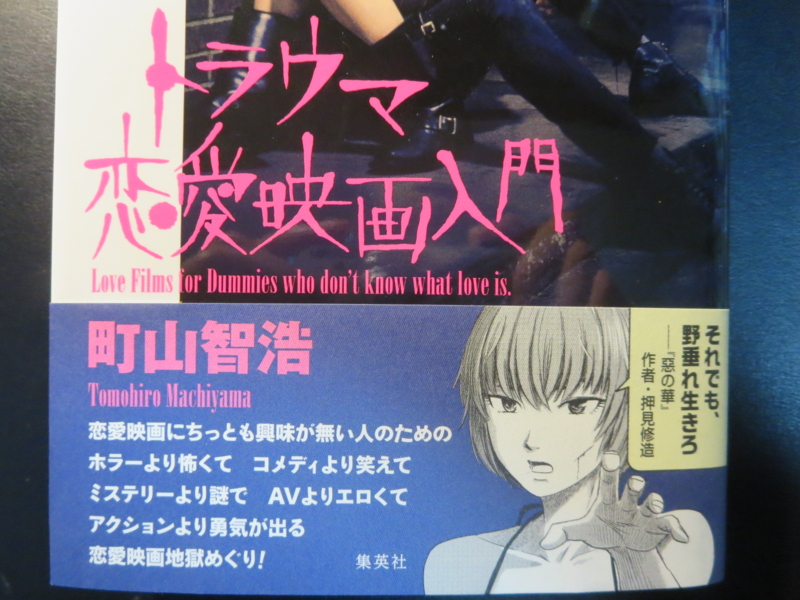

『惡の華』のイラストが描かれた本書の帯

『惡の華』のイラストが描かれた本書の帯

本書の表紙には、2010年製作の「ブルーバレンタイン」のキスシーンが使用されています。また帯には、コミック『惡の華』に登場する仲村さんが「それでも、野垂れ生きろ」と言い放つイラストが掲載されています。そして、以下のようなコピーが書かれています。

「恋愛映画にちっとも興味が無い人のための

ホラーより怖くて コメディより笑えて

ミステリーより謎で AVよりエロくて

アクションより勇気が出る

恋愛映画地獄めぐり!」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「恋愛オンチのために」

1.オクテのオタク男はサセ子の過去を許せるか?

―『チェイシング・エイミー』

2.ウディ・アレンは自分を愛しすぎて愛を失った

―『アニー・ホール』

3.忘却装置で辛い過去を忘れたら幸福か?

―『エターナル・サンシャイン』

4.愛を隠して世界を救いそこなった執事

―『日の名残り』

5.女たらしは愛を知らない点で童貞と同じである

―『アルフィー』

6.要するにグレアム・グリーンは神をも畏れぬ

―『ことの終わり』

7.ヒッチコックはなぜ金髪美女を殺すのか?

―『めまい』

8.愛は本当に美醜を超えるか?

―『パッション・ダモーレ』

9.嫉妬は恋から生まれ、愛を殺す

―『ジェラシー』

10.トリュフォーも恋愛のアマチュアだった

―『隣の女』

11.不倫とは過ぎ去る青春にしがみつくことである

―『リトル・チルドレン』

12.セックスとは二人以外の世界を忘れることである

―『ラストタンゴ・イン・パリ』

13.完璧な恋人は、NOと言わない男である

―『愛のコリーダ』

14.愛は勝ってはいけない諜報戦である

―『ラスト、コーション』

15.幸福とは現実から目をそらし続けることである

―『幸福(しあわせ)』

16.最大のホラーは男と女の間にある

―『赤い影』

17.キューブリック最期の言葉はFUCKである

―『アイズ ワイド シャット』

18.結婚は愛のゴールでなく始まりである

―『ブルーバレンタイン』

19.恋におちるのはいつも不意打ちである

―『逢びき』

20.フェリーニのジュリエッタ三部作は夫婦漫才である

―『道』

21.認知症の妻に捧げる不実な夫の自己犠牲

―『アウエイ・フロム・ハー 君を想う』

22.苦痛のない愛はないが愛のない人生は無である

―『永遠の愛に生きて』

「あとがき」

前作の『トラウマ映画館』で紹介されている映画は知らない作品が多かったですが、本書に出てくる映画は有名な作品が多いです。それも、『めまい』とか『隣の女』とか『道』といった、世界映画史にその名を残す古典的な作品が含まれているので、ちょっと意外でしたね。知らない作品の紹介もワクワクしますが、やはり有名作品は読者も最初からストーリーを把握しているので、安心して評論部分を読み込むことができます。

本書の序文である「恋愛オンチのために」で、著者は次のように書いています。

「実際、大部分の人にとって、本当に深い恋愛経験は人生に2、3回だろう。

たしかに何十もの恋愛経験を重ねる人もいるが、その場合、その人の人生も、相手の人生も傷つけずにはいない。そもそも、恋愛において、そんなに数をこなすのは何も学んでいない証拠だ。

トルストイもこう言っている。

『多くの女性を愛した人間よりも、たった一人の女性だけを愛した人間のほうが、はるかに深く女性というものを知っている』

恋愛経験はなるべく少ない方がいい。でも、練習できないなんて厳しすぎる?

だから人は小説を読み、映画を観る。予行演習として」

著者は、さまざまな映画を紹介しながら、的確なコメントを述べていきます。恋人ダイアン・キートンと共演したウディ・アレンが、ニューヨークに住むコメディアンのアルヴィを演じた『アニー・ホール』の最後には、こう述べます。

「人が恋し続けるのは、卵が欲しいからだ、とアレン=アルヴィは言う。彼とキートンは、『アニー・ホール』という素晴らしい卵を残したのだ」

また、ジム・キャリーとケイト・ウィンスレットが共演した「記憶」がテーマのSF映画『エターナル・サンシャイン』について、次のように述べます。

「相手に欠点があると愛せないのか。性格が違いすぎると愛せないのか。人を愛するというのはそんな理屈ではない。どんなに辛い恋愛だったとしても、かけがえのない経験だ。一度はその人が世界のすべてだと思ったのだから」

本書には、わたしが知らなかった映画のウンチクもたくさん語られており、楽しかったです。たとえば、『めまい』の冒頭には、次のような記述がありました。

「2012年、BFI(英国映画協会)が、映画監督や批評家の投票による世界映画史上トップ50を発表し、映画ファンを驚かせた。というのも、十年ごとに行われるこの投票で50年間トップを独占してきたオーソン・ウェルズの『市民ケーン』(41年)が今回初めて首位から転落し、アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(58年)が王座に輝いたからだ。英国の老舗映画批評誌『サイト&サウンド』の編集者ニック・ジェームズは言う。『人々は技術的な金字塔である「市民ケーン」よりも、私的な「めまい」を選ぶようになった』」

また著者は、フェリーニの名作『道』の記憶が、正司敏江・玲児の夫婦漫才と混在しているそうです。夫婦であった敏江・玲児は離婚しましたが、漫才のコンビは続けました。「子どもの養育費どうすんねん!」と、離婚までネタにしていたことで知られます。著者は、フェリーニが妻であるジュリエッタ・マシーナを主演女優に迎えた『道』『カビリヤの夜』『魂のジュリエッタ』の三部作の本質を「夫婦漫才」であるとして、次のように述べます。

「85年、フェリーニは『ジンジャーとフレッド』で、64歳のジュリエッタをスクリーンに呼び戻した。ザンパノとジェルソミーナと同じ夫婦芸人の役。夫役はマルチェロ・マストロヤンニ。つまりフェリーニの投影である。これは30年間、世界を笑わせ、泣かせた夫婦のカーテンコールだった」93年、フェリーニとジュリエッタの夫婦は金婚式を祝います。しかし、その年にフェリーニは他界し、その5ヵ月後に後を追うようにジュリエッタも亡くなってしまったのでした。

ウンチクとして、最も興味深かったのが『アイズ ワイド シャット』の項でした。この映画には、大富豪の家で開かれるパーティーに出掛ける準備をしている夫婦が登場します。当時は本物の夫婦だったトム・クルーズと二コール・キッドマンが演じているのですが、妻がトイレで便器に座り、股間を拭きながら「私の髪、おかしくない?」と訊ねるシーンがあります。夫は彼女に背を向けたまま、洗面台の鏡を見て蝶ネクタイを締めながら「素敵だよ」と答えるのですが、妻は「見てもいないくせに」とつぶやきます。この「見てもいないくせに」が、まさに「アイズ ワイド シャット」なのです。

このトイレの場面を取り上げて、著者は次のように述べています。

「ハリウッド映画にはトイレはめったに出てこない。美男美女たちは排便などしないように振る舞う。しかしキューブリックの映画には重要なシーンで必ずと言っていいほどトイレが登場する。『ロリータ』(62年)では、美少女ロリータ目当てでその母と結婚したハンバート・ハンバートが夫婦の会話を拒否してトイレに閉じこもり、『シャイニング』(80年)のジャック・ニコルソンはトイレで亡霊と出会い、『フルメタル・ジャケット』(87年)でイジメられた新兵はトイレで教官を射殺する」

また、『アイズ ワイド シャット』にはカルトの香りがプンプン漂う性的な儀式が登場します。著者は次のように述べています。

「屋敷の中では枢機卿のような真っ赤な僧服を着た『司祭』が裸の女性たちに囲まれて奇妙な儀式を行っている。キューブリックと共同脚色したフレデリック・ラファエルによると、この儀式は、好色で知られたローマ法王アレクサンデル6世が1501年10月31日に行った乱交パーティーをモデルにしている」

本書には、ある作品が後世に与えた影響についても紹介されており、興味深かったです。空っぽのアパートで名前すら知らない男女がひたすら交わり合う『ラストタンゴ・イン・パリ』には、マーロン・ブランドが演じた中年男ポールは、マリア・シュナイダー演じる若い女性ジャンヌに拳銃で撃たれた後、「僕らの子どもたちは・・・・・忘れないよ」と意味不明のことをつぶやきながら、ベランダによろめき出て、口の中から出したガムを手摺の裏側に貼りつけてから死ぬシーンが登場します。これを受けて、著者は次のように書いています。

「『ラストタンゴ・イン・パリ』は『愛の嵐』(73年)、『流されて』(74年)、『愛のコリーダ』(76年)、『ラスト、コーション』(07年)など数々の『子どもたち』を生み続けている。2010年のSFアクション大作『インセプション』も謎の自殺をした妻に取りつかれた男の物語で、ビル・アケム橋でロケをして『ラストタンゴ・イン・パリ』へのオマージュを捧げていた。ポールのガムは、人々の脳裏に永遠に貼りついている」

後続作品に与えた『ラストタンゴ・イン・パリ』の影響は、いわば映画の「DNA」と言えるかもしれません。そのDNAは、英国ホラー映画の傑作としてカルト的な存在である『赤い影(Don’t Look Now)』にも見られます。かの『エクソシスト』と同じ1973年に製作されたこの映画の冒頭では、赤頭巾ちゃんが振り向いて顔を見せる非常にショッキングな場面があります。83年に新宿のシネマスクエアで初めて『赤い影』を観た著者は、「今まで映画を観た経験のなかで最もショッキングな瞬間だった」とさえ述べ、次のように述べます。

「この小さな『赤頭巾』はホラー映画のアイコンになった。デヴィッド・クローネンバーグの『ザ・ブルード』(79年)、ダリオ・アルジェンドの『フェノミナ』(85年)、ジョエル・シュマッカーの『フラットライナーズ』(90年)、イーライ・ロスの『ホステル』(05年)、その他数え切れないほどの映画にそれは登場する。

なかでも、M・ナイト・シャマランは『赤い影』の影響を強く受けており、『シックス・センス』(99年)では幽霊が出現するシーンに予兆として赤い色が画面に現れ、『ヴィレッジ』(04年)では赤頭巾の人物が歩く姿が水面に映るショットをコピーしている」

最後に登場する『永遠の愛に生きて(Shadowlands)』(1993年)も未見の作品ですが、ぜひ観たいと強く思いました。ファンタジーの名作『ナルニア国ものがたり』の作者C・S・ルイスをアンソニー・ホプキンスが演じたイギリス映画で、原作は『影の国』という戯曲です。ルイスについて、著者は次のように書いています。

「ルイスは30代半ばでキリスト教徒になった。

神話と同じく人々の想像としか思えなかったキリストの物語をルイスが信じるようになったきっかけは、オックスフォード大学の先輩で、世界各国の神話を基に『指輪物語』を書いていたJ・R・トールキンが、他の教授との論争中に『神話は嘘ではない。真実だ』と出張するのを聞いた時だった。人の心の奥底から生れたものなら、真実でなくて何だろうか」

悩みぬいた末にキリスト教徒となったルイスは、その論理的知能を武器に、無神論や懐疑論を振りかざす人々を次々に論破するようになります。キリスト教の守護戦士になったルイスは、「もし、神がいるなら、なぜ善人が不幸になるか」という厄介な問いに対しても、「神は我々の成長を望んでいるのです。苦痛は人間に与えられた神の励ましです。我々は石の塊として生まれ、苦痛によって人間の形に刻まれるのです」と喝破するのでした。

そんなルイスは、晩年に結婚した最愛の妻ジョイを失います。ジョイには2人の連れ子がいましたが、ルイスはジョイを心の底から愛し続け、その死を看取ります。深い悲しみに打ちひしがれたルイスは『悲しみをみつめて』という本を書きますが、彼の心の痛みが癒されることはありませんでした。町山氏は、次のように書いています。

「『天国なんて信じられない』というジョイの息子のつぶやきに、ルイスはただ『別にいいよ』と答える。あれほど熱烈に神を語っていたルイスなのに、もう『母さんは神様のおそばにいるよ』なんて慰めは言わない。『ママに会いたい』と言うジョイの息子の肩を抱いて、ただ『私も会いたい』と言って一緒に慟哭する。川のように涙を流し、子どものように声を上げて泣き続ける。いつまでも泣き続ける。悲しみをただみつめて」

そう、「永遠の愛に生きて」は「愛する人を亡くした人」を描いた映画なのです。

「永遠の愛に生きて」のメインテーマは「死別」であり「グリーフケア」です。グリーフケアといえば、この読書館でも『さよならもいわずに』というグリーフケア・コミックの最高傑作を紹介しましたが(『死が怖くなくなる読書』でも紹介しました)、この作品が「永遠の愛に生きて」の項の最後、つまり本書のラストに登場していました。著者は、次のように書いています。

「マンガ家・上野顕太郎が最愛の妻を失った経験を描いた『さよならもいわずに』(10年)で、上野は生前の妻にこう言う。『俺達、出会っちゃったからさ・・・生き別れるか、死に別れるかしかないんだよね』

どれほど愛しても別れは必ず来る。でも、愛さずにはいられない。

誰も愛さない人生は、誰かを愛して傷つくよりも不幸だから」

ルイスを演じたアンソニー・ホプキンスは最近、映画「ヒッチコック」でも健在ぶりを示しました。しかし、何と言っても彼の存在感が最高だったのは『羊たちの沈黙(The Silence of the Lambs)』(91年)の食人鬼ハンニバル・レクター博士役でした。ホプキンスはこの役でアカデミー主演男優賞に輝いています。悪魔のようなレクターとキリスト教の守護者として知られるルイスでは正反対に思えます。しかし、著者はルイスとレクターの2人は裏表の存在であるとして、次のように述べています。

「神の実在を信じるからこそ、神を憎まずにいられない。

『羊たちの沈黙』の最後、レクターはクラリスにこう言う。『この世界には君がいたほうが面白い』。神を信じないレクターが、現実という影の国(シャドウランド)に唯一見つけた光がクラリスへの愛だった」

このルイスとレクターが「神の実在を信じる」という一点において共通しているという指摘には大いに共感。また、著者の視点の鋭さに感心させられました。1962年生まれの著者と63年生まれのわたしは同年代です。おそらく、わたしたちは同じような映画を観て魂の養分にしてきたように思います。また、淀川長治、双葉十三郎、蓮実重彦、佐藤忠男、田山力哉、猪俣勝人といった人々の映画についての本を読んできた世代でもあります。だから、わたしには著者の映画評が一番しっくり来るのでしょう。

本書を読んで、またまた多くのDVDを注文したくなりました。最も観たい作品は『赤い影』です。これは、わたしの好みに100%合致することが確実なので、もう1秒でも早く観たい! それから、『永遠の愛に生きて』もぜひ観たい作品です。でも、アマゾンで調べてみると、DVDは発売されておらず、VHSの中古しか入手できません。仕方ないので、VHSを申し込みました。DVDにダビングしてから観賞したいと思います。