- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2022.01.18

2022年最初の読書ブログをお届けいたします。最近、天皇制の未来について、いろいろと心配しています。わたしは、「女性天皇の誕生なくしては皇室に未来なし」と考えています。少し前に『これからの天皇制』原武史・菅孝行・磯前順一・島薗進・大澤真幸・片山杜秀共著(春秋社)を読みました。「令和からその先へ」というサブタイトルがついており、2020年(令和2年)11月20日に刊行された本です。

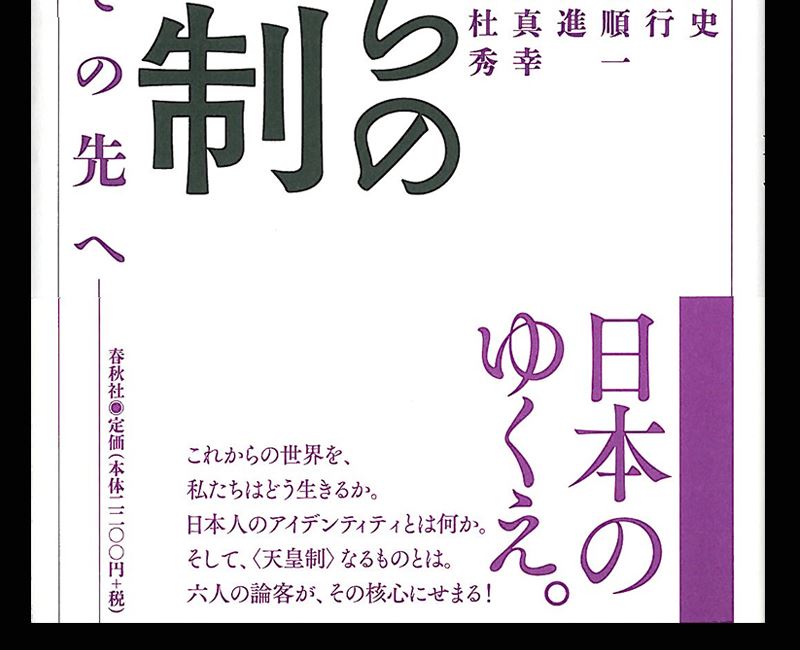

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「日本のゆくえ。」と大書され、「これからの世界を、私たちはどう生きるか。日本人のアイデンティティとは何か。そして、”天皇制”なるものとは。六人の論客が、その核心にせまる!」と書かれています。帯の裏には、「……ところで、日本史のなかで皇族親政の時期はごく短く、例外的であった。なかでも、西洋の君主制を真似た近代の天皇制は、異例でさえあった。実際のところ、カイゼル髭と軍刀で身を飾り、皇軍を統帥した明治天皇と、体育館のなかで膝を折って被災者と語り、日本国民の象徴の体現につとめた平成の天皇が、同じ位の天皇であるとはとうてい思えない。――本書より」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」(西山茂)

第一講 「平成流」とは何だったのか

(原武史)

第二講 天皇制の「これから」

その呪縛からの自由へ

(菅孝行)

第三講 出雲神話論

神話化する現代(磯前順一)

第四講 国家神道と神聖天皇崇拝

(島薗進)

第五講 天皇制から読み取る

日本人の精神のかたち

(大澤真幸)

第六講「象徴天皇」と

「人間天皇」の矛盾

戦後天皇制をめぐって

(片山杜秀)

「はじめに」の冒頭を、法華コモンズ仏教学林理事長の西山茂氏(東洋大学名誉教授)は、「本書は、日蓮仏教の『再歴史化』(時代相応の蘇生)を学是とする法華コモンズ仏教学林の2019年度後期特別講座(全6回、2019年10月から2020年5月まで)の内容をもとにした単行本である。主に日蓮門下を受講対象としたものであったが、この度、春秋社のすすめもあって一般向けの書物として発行されることになった。象徴天皇制は、種々の問題があるにせよ、共同社会の衰退にともなう『契約社会化』(ブライアンウィルソン「西洋における世俗化の諸局面」)の結果としての、日本の共同社会の希少な『残地』である。本書が、日蓮門下に限らず、『これからの天皇制』に興味をもつ多くの一般の読者に読まれるようになることを期待したい」と書きだしています。

第一講「『平成流』とは何だったのか」では、放送大学教授で明治学院大学名誉教授(日本政治思想史)の原武史氏が、平成天皇ご夫妻が最初に本格的な地方視察を行ったのは長野県松本市の穂高にある養護老人ホーム「安曇寮」を訪問したことを紹介し、安曇寮では、皇太子妃が老人たちにひざまずいています。自分からひざまずいて、一人一人に言葉をかけたのです。それは地元紙の信濃毎日新聞に、写真入りで大きく報道された。それを私も国会図書館の新聞資料室で見ました。これは平成流の幕開けを告げる出来事といってよかったかもしれない」と書いています。

また、「平成流のはじまり」として、原氏は「1961年に長野県穂高の安曇寮で、皇太子妃美智子は自分からしゃがんだ。昭和天皇であれば、当然仰ぎ見られる存在だから台座に乗る。何万という臣民は、そこに立つ天皇を仰ぎ見ながら、万歳し、斉唱し、行進する。それが繰り返されてきましたが、1961年の安曇寮では、皇太子妃が自分からひざまずき、同じ目の高さに合わせ、一人一人の顔を見て、違う言葉をかけていく。明らかに、そこには一対一の関係性がある。一人一人の違う顔を見て、違う言葉をかけることで、一人一人の国民との間に、昭和天皇の時になかったような新たな関係性が生まれています」と述べます。

さらに、宮崎では、ご夫妻が青島寮という宿泊施設に泊まったことに言及し、原氏は「この時初めて、皇太子夫妻が行ったのが懇談会。自分たちより少し若い世代である10代後半から20代前半の男女5人~10人くらいを相手に、その地域で起きている問題を、徹底的に1〜2時間かけて議論した。こういう会合を新たに始めます。これも、それまでの天皇の在り方を踏まえると、非常に大きな変化と言っていい。なぜなら明治天皇にせよ、昭和天皇にせよ、彼らが受けた教育は「余計なことは喋るな」というものだったからです」と述べます。

続けて、原氏は「天皇になる人物というのは、思ったことを何でも口に出してはいけない。そこには儒教的な教育がありました。『巧言令色、鮮なし仁』という言葉があるように、仁が天皇として重要な徳目で、臣民に普遍的な愛情を及ばさなくてはいけない。これは巧言令色とは矛盾するのだという教育。巧みに言葉を操るというのは、表面的なものにとどまってしまう。仁というのはもっと深いものであって、深い愛情を及ぼすには言葉の上っ面に頼ってはいけない、という教育を受けているわけです」と述べます。

旅館や公共施設の一室を借りて、5人~10人集める。皇太子夫妻が臨席をして、最初に皇太子が司会役になり、話をさせる。最初はみんなコチコチに硬くなっているが、さすがに1時間もすると座が和んできて、本音が出てくる。そこでさらに会話をリードするのが皇太子妃だったらしいとして、原氏は「つまり、最初は皇太子が司会役、ところが座が和むと入れ替わる。皇太子妃は実に巧みに、座を盛り上げるらしい。どんどん話を引き出す。するとまた皇太子夫妻が言葉を投げかけていく。これは明治から昭和までのスタイルとは全く違ったものです。なるべく言葉を慎むどころか、積極的にコミュニケーションする。その能力が地方へ行くたびに培われていく。私の調査では、少なくとも1962(昭和37)年から1977(昭和52)年まで15年くらいはずっと続けていたことがわかっています」と述べるのでした。

「美智子妃の危機」として、1963年に皇太子妃が第2子を流産したことを紹介し、原氏は「皇太子妃は精神的な危機に陥り、葉山にこもり、そのあと国民体育大会夏季大会に出席するため、夫妻で山口県へ行っています。こもっても長くなく、すぐに山口県へ行き、また若い青年男女と話をして、時には青年の答えに笑う。どういうことかというと、美智子妃の場合は、すぐに御用邸から出てきて、普通の人と会話をすることで危機を乗り越えている。これが雅子妃と違うところです。美智子妃は皇后になってから、もう一度危機がありました。1993(平成5)年にバッシングを受けた。昭和天皇と香淳皇后が住んでいた吹上御所に代わる新しい御所ができたのがきっかけでした。この時、火付け役になったのは週刊文春。新しい御所は吹上御所よりも部屋が多すぎる。それは皇后の趣味で、贅沢だ。昭和天皇、香淳皇后は質素に暮らしていたのに対し、平成の皇后はまるで違う。自分の趣味のための、無駄な部屋をたくさん使って、無駄な金を使っている、という批判をしました」と述べています。

ショックを受けた皇后は、同年10月20日の誕生日に声を失ったと言われています。しかし翌11月には全国豊かな海づくり大会に出席するため、四国へ天皇と一緒に行っていることを指摘し、原氏は「愛媛、高知へ訪問した時、まだ声が出ませんでしたが、手話を使って地元の人とコミュニケーションを交わしました。この時もこもらずに出てきて、普通の人と会話をしている。こういうことを繰り返すことで、むしろ体調が回復していった。ここが雅子妃と違うところで、雅子妃は体調を崩した2003年以降こもってしまい、皇太子が単独で地方訪問をする時期がずっとありました。美智子妃は2度大きな危機があったが、いずれも外へ出ることで乗り切ったというところが違うわけです。美智子妃の場合は、非常に言葉というものを大事にする。言葉を通して人々とつながることを、かなり強く意識しているように見える」と述べます。

「災害のなかでの平成流」として、平成の天皇の非常に大きな力、権力を見せつけられたのが、3・11から5日後、2011年3月16日のテレビでの「おことば」であるとし、原氏は「地震・津波・原発事故という未曾有の災害が起きて、人心が極度に動揺した。その中で行われたものでしたね。あの時、政治家の影響力が、いかにちっぽけかということを見せつけられたわけですが、明仁がテレビに出て国民を励ますと、動揺していた人心がすっと収まっていくような印象を多くの人が受けた。改めて天皇が持っている力の大きさというものを見せつけられたような気がしたわけですね」

また、「安倍政権は皇室典範を変えたくない」と指摘する原氏は、「なぜかといえば、憲法は大日本帝国憲法から日本国憲法へ大きく変わったわけですが、明治の皇室典範の根幹に当たる部分は、戦後の皇室典範に受け継がれているからです。それは大きく分けて二つあり、一つは皇位の継承を男系男子に限ること。もう一つは天皇の終身在位を規定していること。この二つを明治の遺産だと考えているのではないかと思います。天皇の退位を認めることは、終身在位の原則を変えることを意味しますから、皇室典範を改正しなくてはいけない。それはやりたくない。明治の遺産を守りたい。そうしていたずらに時が過ぎ、最終的にしびれを切らした天皇がテレビに出演して退位をにじませ、それを支持する世論がつくられた」と述べます。

「平成流の立役者、美智子妃」として、平成流というものを形作ってきたのは、明仁天皇ではなく美智子妃であると指摘する原氏は、「美智子はなぜ最初にひざまずいたのか。ここにはカトリック的な匂いがするわけです。つまり、正田家自体がカトリック的な家柄ですが、美智子は小学校から大学までカトリックの学校で過ごした。小学校は雙葉、のちには湘南白百合、中学から大学までは聖心、一貫してカトリックの学校へ通い続けたというのがまず一つあります。それから、宗教の観点から、昭和天皇がなぜ正田美智子を支持したかも考える必要があります。カトリックというものが、ひょっとしたら重要な鍵を握っているのかもしれない」と述べています。

原氏によれば、昭和天皇は開戦直前の東條内閣の時も、東條に対して「ローマ法王を通じた時局収拾の検討」という、東條も考えていなかったようなことを言っていたそうです。それが『昭和天皇実録』から明らかになっているといいます。原氏は、「敗戦後の昭和天皇は一時期かなりカトリックに接近していました。宮中に神父や修道女を招き、神父に親書をもたせてバチカンへ送ったりしている。相当頻繁にカトリック関係者と面会していた事実が、『昭和天皇実録』から浮かび上がってきました」と述べます。

また、昭和天皇がカトリックに改宗するのではないかという噂もあり、当時の朝日新聞もその可能性について報道しているといいます。決して小さな動きではなかったのでしょう。原氏は、「占領期の昭和天皇はカトリックに親近感を持っていた。これは間違いありません。なぜかというと、おそらく、天皇は神道に対するある種の反省の念があったのではないかと思います。神道に引きずられ、戦争の終結が遅れてしまったという思いがあったのではないか。そのときに神道を捨てて改宗するという選択がありえたのではないか」と述べます。

さらに、原氏は以下のように述べています。

「なぜ正田美智子に対してあれほど好意的な態度を示したか。美智子は受洗をしていないということで、皇室の最終的な会議はぎりぎりで通っている。宇佐美毅宮内庁長官が答弁しました。そういう経緯がありますが、昭和天皇にすれば、その点は問題ではなかったのではないか。本当の意味での宗教心があるかということが大事なんです。天皇自身、「こういう戦争になったのは、宗教心が足りなかったからだ」と言っている。神道というのは、本当の意味での宗教ではなかったと言っているようにも見えます。

そうすると、1921年にベネディクト15世に会い、重要な言葉をかけられたことが大きく響いていたのかもしれないとして、原氏は「正田美智子が皇室に入ってきて、カトリック的な振る舞いを見せる。それにいつしか明仁も感化されていく。また、二人は異様に宮中祭祀に熱心です。平成になって、年齢が上がっていくと皇后の出席回数は減りましたが、それまでは二人で一緒に宮中祭祀に出続けてきました。あの異常なまでの熱心さはどこからくるのか。ここは一番の謎と言っていい」と述べます。

そして、原氏は「なぜあんなに宮中祭祀に熱心なのか。宮中祭祀はほとんど明治になってつくられたもの。それをやらなくても、天皇制を否定することにはならない。江戸以前に戻るだけのことですから。ところが、作られた祭祀になぜあれほど熱心になれるのか。それは、単なる祭祀と捉えていないからではないかと私は思うわけです。ある種の宗教的コミットメントというものがそこにあるのではないか。その宗教とは何か。カトリックかもしれない」と述べるのでした。

「なぜあんなに宮中祭祀に熱心なのか。宮中祭祀はほとんど明治になってつくられたもの。それをやらなくても、天皇制を否定することにはならない。江戸以前に戻るだけのことですから。ところが、作られた祭祀になぜあれほど熱心になれるのか。」の箇所、特に「作られた祭祀」には、強い違和感を覚えました。本書の他の箇所でも「創造された伝統」という語は用いられていますが、明確な端緒が判明している儀式・儀礼であればそれは無視しても問題ないという認識は不適切だと思います。畢竟、儀式・儀礼が人間の営為である以上、これを(理由の如何に関わらず)行うよう提唱した人間は必ずいるものであるため、極言すれば「つくられた」祭祀以外の祭祀は存在しません。そのため、儀式・儀礼に対して「作られた」と表現し、あまつさえその不要論を展開するのは儀式・儀礼の解体につながることになるため、個人的には容認しがたいです。

第二講「天皇制の『これから』」では、公益財団法人利賀文化会議評議員、ルネサンス研究所運営委員、河合文化研究所研究員などを務める菅孝行氏が、「近代国家の支配」として、天皇制は日本近代国家の統治形態の「不可欠」の構成要素であり続けてきたと指摘し、「天皇の権威への『信仰』は、現在も憲法と皇室典範によって担保されています。さらに権威の根拠は神道に担保されています。これを『国家神道』と定義するのか否かは議論のあるところですが、それが『天皇教』信仰であり、天皇信仰の根拠が『万世一系』の神話であることにおいて、明治国家と戦後とで本質的な差異は認められません。ですから、現代でも世俗社会における『皇道』(天皇主義道徳)の実践の根拠は生きているのです」と述べています。

戦前と異なる点は、現人神とされた天皇の憲法上の地位のみであるとして、菅氏は「この違いは重大です。同一視してまるごと肯定したり否定したりすることは慎むべきです。『神権天皇』復活の動きに反対するために、象徴天皇制を支持する勢力と、天皇制を否認する勢力は共闘する必要がある局面があります。しかし、他方『神権天皇』も象徴天皇も、天皇であることに変わりはなく、『これから』の天皇制の行方は、最終的には、国民が天皇を精神的支柱として『信仰』する統治形態を是とするのか否とするのか、その行方にほかなりません」と述べています。

「魚心・水心――日本支配層の反応」として、菅氏は、三谷信の『級友三島由紀夫』(中公文庫)の内容を紹介します。それによると、マッカーサーと天皇の会談の写真を新聞で見た三島は、「どうして衣冠束帯ではないのか」と背広姿の裕仁天皇に違和感を表明したといいます。裕仁天皇の「人間宣言」は三島の違和感を激しく掻き立てました。それが『英霊の声』に結実するには、1966年までかかりますが、菅氏は「私の三島由紀夫論(『三島由紀夫と天皇』平凡社新書)は、戦後の象徴天皇制への激しい忌避感こそ三島の一貫した創作モチーフであり、作品内部で決着がつかなくなった時、三島は自衛隊東部方面総監室に赴き自刃した、という仮説に基づいています」と述べます。

また、菅氏は「GHQに免責されたこともあって、裕仁は自身の戦争責任に関する認識は薄かったのだと思います。ですから後年、裕仁は外国人記者に対して、戦争責任は文学方面の言葉のアヤで、そういうことは不得手だから問われても答えられないといいました。また、原爆投下を、戦時下だから致し方ないと発言しました。これらは、1976年10月31日、日本記者クラブでの天皇の発言です。現在は削除されて閲覧できないそうです」と述べます。

菅氏は、「政府に反感を抱く勢力にとって明仁は政府より遥かに『まし』にみえてきます。その結果、革新層に明仁支持の心情が広がりました。明仁を反政府運動の盾にしたがる傾向さえ助長された。内田樹の『天皇主義者宣言』(『月刊日本』2017年5月号)がその最たるものです。しかし、主権者が政権に対する抵抗の『依り代』を君主に求めるのは倒錯の極みではないでしょうか。そもそも、どれほど天皇が『内閣の助言と承認』をかいくぐり、政府の目を盗んで行動しても、所詮天皇に国政の権能はありません。さりとて天皇に国政に関与する権限を与えて政治に関与させればいいというものでもない」とも述べます。

そして、憲法制定当時、三笠宮崇仁が抗議したように天皇は政府の奴隷であったと指摘し、だから菅氏は「図書新聞」(2019年10月12日号)紙上で、「邪悪な天皇が邪悪な政府に寄り添おうと思えば、天皇の政治意思は貫徹します。(中略)逆に、『良心的』な天皇(現上皇)が、邪悪な政権に対して批判的たらんとして行動したとする。天皇明仁がしたことの一部は、そういうことだと思います。そして、多くの国民は天皇に希望を見出す。しかし……国政に関する権能……は政府にある。だからガス抜きにしかなり得ない。これが象徴天皇制なんです」と寄稿したのでした。

「隣人の相互信念――1つのモデル」として、精神医療における治療行為や障害者へのケアと、政治運動社会運動における組織活動は全く別の次元のことであると指摘する菅氏は、「しかし、隣人間の相互信認を生み出すための場が不可欠という意味では共軛です。精神疾患の患者に対する虐待が絶えない精神医療や、相模原事件を生んだ介護労働現場を生み出す社会をそのままにしては、政治運動における隣人間の厚い相互信認は作れません。『新たな生のプラットホーム』は万人に必要です。〈傷つき〉からの回復を可能にする共同性を模索することは、精神医学の治療法の次元に止まらない、全社会的な課題のありかを示唆しています」と述べています。

いきなり「隣人」という言葉が出てきて驚きましたが、菅氏は「隣人間の相互信認の組織化によって、国家の共同性など何ごとでもなくなる地平を創り出すことです。それが、国家の権威への幻想を減衰させ、消滅させることとつながります。この闘いは、市民社会のさまざまな中間団体――労組、協組、保育所、学校、学校の課外の学童保育、隣保館、労働・失業・低所得・DV・引きこもり・いじめ・各種ハラスメントなどの相談機関、障害者介護施設、高齢者介護施設、病院など――で展開できますし、しなくてはなりません。それが、その闘いの場のアジール化、さらには陣地化に繋がります」と述べるのでした。

第三講「出雲神話論」では、国際日本文化研究センター教授の磯前順一氏が「神話化する出雲と観光ブーム」として、「学問というのは、自分の常識を疑うところから始まります。自分の常識が真理であって、人に押しつけるべきものだと考えることの危険性は、私の先生の島薗進さんがそうであったように、オウム真理教の事件で得た最大の教訓でした。独善的に真理を考え、それを人に押しつけることほど暴力的なことはないと、私や島薗さんは考えてきました」と述べています。

「神話化とナラティブ」として、磯前氏は国学者の平田篤胤に言及し、「平田篤胤は江戸時代の終わりに出てきた、本居宣長の弟子を自称する国学者ですが、『大国主は重要な神である、なぜならば、この国の来世、あの世、冥界、もうひとつの世界の中心人物だからだ。天皇家が、あの世に関しては大国主に任せると言った。だから、この世は天皇家のもの、あの世は大国主のもの、出雲のもの。このように日本は分割されているのだ』という考えを持っていました」と述べます。平田篤胤といえば「幕末の妖怪博士」として有名ですが、江戸時代を代表する国学者であった本居宣長はインテリなので、そういうものは邪道だとして興味を持ちませんでした。一方、平田篤胤は民衆の伝承に興味があり、天狗、狐といったものを描いていきました。

そんな異界に目を向けた平田篤胤について、磯前氏は「篤胤からすれば、出雲神社、大国主というのは、もう一つの忘れ去られた日本の世界。それに対して政府の方はと言えば、1940年の皇紀2600年の3年前、こういう文章が出ています。『古事記、日本書紀によれば天皇家が瑞穂の国に降りてきて、大国主はこの世から出て行けと言われて、直ちに天皇の命を奉じて恭順し、国土を献上し、政から遠ざかった』と、これだけです。あの世の主ということは、当時の政府は認めていません」と述べます。

さらに磯前氏は、「『創造された伝統(invented tradition)』というふうに言ったらいいでしょうか、1983年に興味深い本がイギリスの学者から出ました。一つは、ベネディクトアンダーソン『想像の共同体』。想像する、イマジネーションでものを考える。共同体というのは、私たちは仲間だという共通の幻想やイメージを持たなければ成り立たない。それに対して、エリック・ホッブスボームという歴史家は、たとえばスコットランド人の男がスカートを履いていますが、あれは近代に作られたものだ。そういうふうに、伝統は古いというけれども、その古さは近代で求められて作られた、と言いました」と述べます。

「裏の歴史と大国主命」として、磯前氏は、自身の恩人であり、人類学者の山口昌男の弟子であり、国際日本文化研究センターの元所長である小松和彦氏が、若い頃に1985年に『異人論』という興味深い本を書いたことを紹介し、「異人というのは共同体に馴染めない人、エイリアン、ストレンジャー。小松さんだけでなく、民俗学者の赤坂憲雄さんも同じようなことを書いています。秩序からはみ出てしまった人間は、どうしたらいいのかというテーマが80年代には大きかったと小松さんは言います。彼らは学生運動をして敗れていく中で、政治から手を引いて学問に転じた。それが島薗さんであり、小松さんであったと、少なくともお二人はそう言っています。政治的な革命があるならば、精神的な革命もあるのだ、」と述べています。

さて、「国譲りと征服」として、磯前氏は「戦争中の東京大学法学部の教授筧克彦の文章に今から見ると、まともか? という文章があります。こんなものを東大でやっていたのですよ。『清素なる神社を造って、孔子、老子、釈迦牟尼及びイエスキリストを奉祀し、且つ宏く世界の偉人を網羅してこれを一神社に合祀し、神道本来の寛容的旗幟を鮮明にし』(『皇国之根柢・万邦之精華 古神道大義』1912年)とあります。これがまともですか?」と述べます。また、この筧克彦の思想が今も國學院に伝わる「禊」などと関係しているのだと思うとして、磯前氏は「頭でなくて体ごと体操をして、天皇のために日本の輝きを広めよう。そうしたら、老子も孔子もブッダもイエスも、その通りだと言って土地をくれるだろう。これが八紘一宇、大東亜共栄圏の思想です。この中で、大国主命は一番最初に国を譲った人とする物語が、近代において作られたということです」と述べています。

これらの磯前氏の発言には違和感を覚えました。そもそも「まともか?」という発言はおかしいと思います。誤解を恐れずに言えば、宗教とはもともと「まとも」ではない世界を扱うジャンルであり、自分にとっての常識に沿わないからといって「まともか?」と切り捨てる態度はいただけません。今も國學院に伝わる「禊」などと関係しているというくだりについては、次のような敬意に基づいた発言かもしれません。現在、國學院――正確には神社本庁影響下の神社で採用されております禊行法は、川面凡児(1862-1929)が考案した行法をもとにしたものであり、川面に傾倒した当寺の神道界の重鎮・今泉定助(1863-1944)の影響によって全国神社へ拡大して定着し、今日に到った経緯があります。こうした事情により、本庁傘下の神社で用いられる「禊祓行事次第・鎮魂行事次第」などにおける禊行は川面の提唱したものとほとんど変わらないものになっていますが、一方で、これはひとり國學院大學でのみ用いられているものではないので、当該箇所の表現には少し違和感を覚えます。

「眼差しと公共空間」として、ラフカディオ・ハーンが狐を家に祀ったことを紹介し、出雲では狐は祀ってはいけないものだと指摘して、磯前氏は「小泉八雲はなぜ、狐を家に祀ったか。想像ですが、理由の一つは外国人だから。もう一つは、わかっていたけれども、そういうものを排除したくなかった。推測できるのはこういうことです。小泉八雲のところには、零落した武家の娘や商家の娘が身の回りの世話をしにやってきて、そういう女性と結婚しています。おそらく、これはその人の家なのです。だから、その家は狐を持っていたとみなされていた可能性もある。一方で八雲は、吉本隆明ふうにいえば、そういう共同幻想の中にいなかったということです」と述べています。これは、そう見方も「あり」かもしれません。

第四講「国家神道と神聖天皇崇敬」では、東京大学名誉教授で上智大学グリーフケア研究所所長の島薗進氏が、「国家神道は戦後も生きている」として、大嘗祭は神道行事そのものであると指摘し、「普段、毎年やっている新嘗祭に当り、代替わりの時にやる特別な儀式。新嘗祭は神嘉殿という、宮中三殿の横にある小さなところでやっています。それと同じようにすればいい、というのが秋篠宮の考えです。ところが、これも大嘗宮を建てて大々的な国家イベントにした。大正時代には柳田國男という民俗学者、当時は貴族院の高級官僚でしたが、彼は大規模なお祭り騒ぎをすることに反対しました。そんなことは歴史上したことがない、宮中でひっそりとやっていたお祭りを、大イベントにするのは間違いだと書いた文章があります」と述べます。また、「新嘗祭は伊勢神宮の神嘗祭に対応する宮中儀礼です。伊勢神宮では新しい収穫物を天照大神に捧げる神嘗祭というのがあります。それに対応して宮中でもやるのが新嘗祭。明らかにこれは、国家神道的な儀礼であるわけです」とも述べています。

第五講「天皇制から読み取る日本人の精神のかたち」では、社会学者の大澤真幸氏が「万世一系という謎」として、「まず私たちが理解しなくてはいけないことは、天皇制は世界中にある君主制や王権の一つのように見えますが、非常に特殊で、ある意味不思議なものだということです。どこが不思議か。まず、万世一系と明治憲法にあるように、――本当に万世一系がどうかは措くとして、非常に長続きしているところ。今でも残っている王権でこれほど長続きしているものはありません。なぜこれほど長続きしているのか。これは難しい問題を含んでいます。ヘーゲルの『歴史哲学講義』に出てくる格言めいた言葉に『エジプト人についての謎は、エジプト人にとっても謎である』というものがあります。同様に、日本人の天皇制についての謎は、日本人にとってもよくわからないのですね」と述べています。

また、大澤氏は紫衣事件に言及し、「紫衣事件も江戸時代における幕府の優位を証明するできごとです。紫色の衣は僧侶の勲章のようなもので、これを天皇が出すのですが、あまりにも乱発するので幕府側が怒ってやめさせている。武士が勅命を撤回させているのです。武士は天皇、朝廷に対して圧倒的に上から目線で、ほとんど嘲笑的に扱っている印象があります。そうすると、天皇の権威に武士が服していたという説とは、あまりに違いすぎる。あまりにも肝心のところが捉えられない」と述べています。

さらに「武士の起源」として、大澤氏は「天皇をばかにしているように見える者たちが威張っていられる、その根拠はまた天皇にある。こういうかたちで、天皇へ引っ張られていく力学と、天皇を相対化して冷ややかに眺める力学の二つが、厳しく絡み合っていく。その中で武士は生まれていったのです。武士の起源の中にある、天皇へ向かう求心力と、そこから離反する遠心力。二つの力がいろんな形で働きながら、大きく見ると日本の武家政権を形作っている」と述べます。日本史の中で、天皇や天皇制に対して表立って反対して、政治的な動きをして、しかも生き延びた人はほとんどいませんが、唯一の例外が「承久の乱」でした。大澤氏は、「そのときですら、天皇制そのものは否定しなかった。だから戦後のある時期のように、かなりの数の人が天皇制を批判した時期というのは、日本の歴史の中では例外的だと思います」と述べるのでした。

第六講「『象徴天皇』と『人間天皇』の矛盾――戦後天皇制をめぐって」では、慶應義塾大学法学部教授(政治思想史)が「『人間天皇』と『象徴天皇』の関係性」として昭和天皇と国民との触れ合いは幸が最も大きなトピックですが、他にも天覧相撲や天覧野球、博覧会や植樹祭などの式典など、いろんなところに天皇が顔を出したことを指摘し、「天皇誕生日や正月には、国民の祝福を受ける。いろんなことが込みになって、天皇が国民と相互的な信頼、敬愛関係を結ぶことになっていくわけです。これが人間天皇の仕事で、それによって象徴天皇として国民の総意に基づき、戦後日本に天皇がなお存在することへの文句や異議を懸命に減らしてゆこうとしたわけです」と述べています。

「平成の天皇の『おことば』をめぐって」として、そもそも、矛盾が多い人間天皇と象徴天皇を上手くかみ合わせられたのは、戦後の天皇が戦争の時代の天皇像をまさに人間的に反省し続けたからだと指摘し、大澤氏は「それだからこそ人間天皇は象徴天皇として存在してよいのだと国民に承認され、象徴天皇として居続ける権利を更新してこれた。そういう技が元和以降の天皇に使えるかというと、たぶん使えないでしょう。戦争からあまりに時間が経ってしまったからです。天皇の存続のためにはいろんなことを考え直さなければいけない時期に来ているのです。昭和天皇と令和の上皇は、なぜ象徴天皇であるために、人間天皇でなければならないという思いを強くしてきたのか。それは、戦争がらみの、非常に具体的な時代と世代の問題から、初めて説明が付くことなのだと思います。そして平成の天皇は敗戦からものを考える最後の大思想家であったとも感じます」と述べています。

「『象徴天皇』と『人間天皇』の『蜜月』の終わり――令和期」として、家族主義、マイホーム主義、奥さんを守る、というような1つの模範を天皇家が示して、国民全体の模範になるような方法があると指摘し、大澤氏は「女性が大事だとか、男女差別をなくすとか。特に皇后についてはさまざまな問題があったわけですから、心が弱っているときにそれを苛めて叩くようなことは、まさに現代の問題に重なります。それに対する強いメッセージを天皇として出したりすれば、まさに、家族を守る――日本人は家族国家という言葉がありましたが――、ひいては日本人全体を守るイメージにつながるような存在になれるかもしれません。自らの身を修め、家をきちんとすると、国も世界も治まる、というのが儒教の伝統的価値観ですから、家庭を出発点として、リアリティのある人間天皇をつくっていくということは、今上天皇に相応しい道だと僭越ながら考えます」と述べます。

天皇はあくまで、絶対的存在で代わりはいないのだけれども、将軍のようなポジションの人が現れて、天皇の存在が忘れられてしまうような時代が戻ってきてはいけない、というのが明治維新の王政復古の精神であるとして、大澤氏は「将軍が出てこないようにするというのはどういうことかというと、権力集中を忌避する国家デザインをすればいいということになります。つまり、天皇に権力を集中するように見せながら、下の補弼によって実際の政治をするということにした。王政復古と文明開化を両立させるのが明治国家のデザインですから、三権分立のような西洋近代の国家システムを取り入れる。軍隊を分けてしまう。実働の軍隊は天皇直属の形で、内閣や議会に支配されない。こういうシステムを明治国家がつくったのです」と述べます。

「これからの天皇制――『天皇』か『将軍』か」として、改元のときの安倍首相の振る舞い方が将軍的だというコラムを書いたことがあるという大澤氏は、「明治以来の改元システムは一世一元で、崩御が必ず伴いました。元号は政治が決めるわけですが、こんな時代を開きましょう! ということは、前の天皇が崩御したときには、どんなにずうずうしい総理大臣でも言えないはずです。しかし、今回は崩御を伴わない改元だったので、元号の制定過程は安倍晋三首相と菅官房長官が前に出てきて、元号の意義づけまで得々として語った。元号とセットになっているのは天皇のはずなのに、天皇はそれをしないから、あたかも元号が政治のもの、内閣のもののようになってしまった。これは、日本近代が改元について経験しなかった新しい事態でした。将軍的な権力集中がなされてきた」と述べます。

最後に大澤氏は、「令和以後の天皇制では天皇の力が弱まるかもしれない。その可能性がけっこうある。天皇の姿が見えない形で日本の世の中が進む状況が増えていく。その可能性が強くある。それが変わるかどうかは、新天皇の振る舞い方や、今後の政治、国民の倫理、戦後民主主義といったところに掛かっていると言えるでしょう。こういうことで終わりにしたいと思います」と述べるのでした。わたしが知らないことがたくさん書かれていて、本書は興味深い内容でした。しかし、その記述・日蓮宗系の後援という出版の背景・参加されている方の略歴などから、比較的左寄りであるような印象も受けました。これが本書の特徴といってしまえばそれまでなのですが、個人的にはこうした議論の中に、天皇と不可分なはずの神道史や神道思想史の専門家が全く入っていないのは片手落ちのような印象を受け、もったいないように思えました。