- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1981 歴史・文明・文化 『日本文化の核心』 松岡正剛著(講談社現代新書)

2020.12.11

『日本文化の核心』松岡正剛著(講談社現代新書)を紹介いたします。「『ジャパン・スタイル』を読み解く」というサブタイトルがついています。著者は編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。日本文化、芸術、生命哲学、システム工学など多方面におよぶ思索を情報文化技術に応用する「編集工学」を確立。また日本文化研究の第一人者として「日本という方法」を提唱し独自の日本論を展開しています。著書多数。

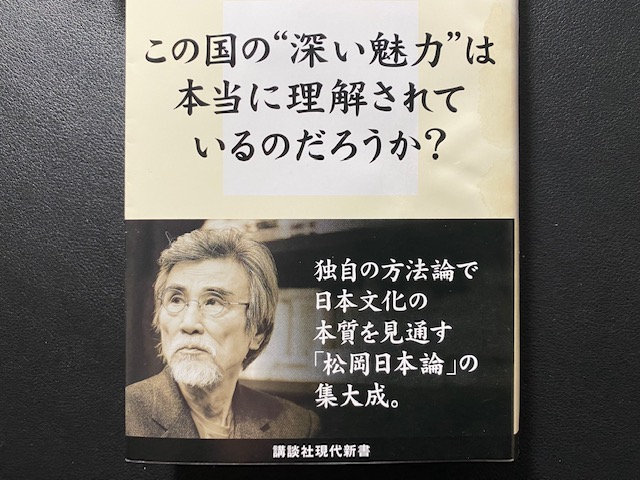

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「この国の”深い魅力”は本当に理解されているのだろうか?」と大書され、著者の顔写真とともに「独自の方法論で日本文化の本質を見通す『松岡日本論』の集大成。」と書かれています。

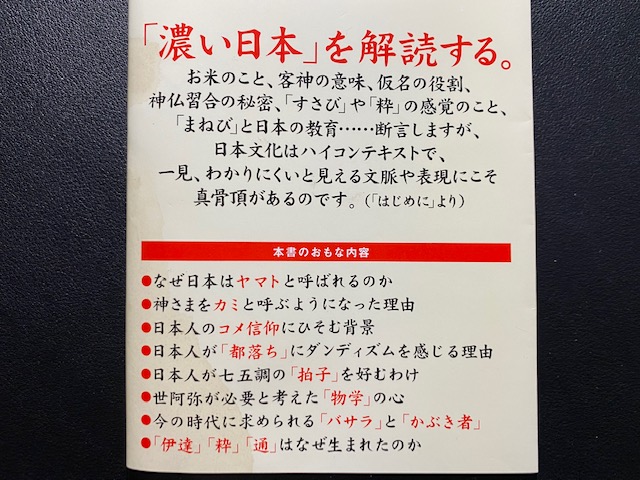

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「『濃い日本』を解読する。」と大書され、「お米のこと、客神、仮名の役割、神仏習合の秘密、『すさび』や『粋』の感覚のこと、『まねび』と日本の教育……断言しますが、日本文化はハイコンテキストで、一見、わかりにくいと見える文脈や表現にこそ真骨頂があるのです。(「はじめに」より)」と書かれています。さらには、「本書のおもな内容」として、以下のように書かれています。

●なぜ日本はヤマトと呼ばれるのか

●神さまをカミと呼ぶようになった理由

●日本人のコメ信仰にひそむ背景

●日本人が「都落ち」にダンディズムを感じる理由

●日本人が七五調の拍子を好むわけ

●世阿弥が必要と考えた「物学」の心

●今の時代に求められる「バサラ」と「かぶき者」

●「伊達」「粋」「通」はなぜ生まれたのか ほか

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

はじめに――日本文化解読のためのジャパン・フィルター――

第1講 柱を立てる

古代日本の共同体の原点「柱の文化」から話を始めよう。

第2講 和漢の境をまたぐ

「中国語のリミックス」で日本文化が花開いた。

第3講 イノリとミノリ

日本人にとって大切な「コメ信仰」をめぐる。

第4講 神と仏の習合

寛容なのか、無宗教なのか。「多神多仏」の不思議な国。

第5講 和する/荒ぶる

アマテラスとスサノオに始まる「和」の起源。

第6講 漂泊と辺境

日本人はどうして「都落ち」に哀愁を感じるのか。

第7講 型・間・拍子

間と「五七」調の型と拍子にひそむ謎。

第8講 小さきもの

一寸法師からポケモンまで。「日本的ミニマリズム」の秘密。

第9講 まねび/まなび

世阿弥が説く学びの本質。現在日本の教育に足りないこと。

第10講 或るおおもと

公家・武家・家元。ブランドとしての「家」について。

第11講 かぶいて候

いまの日本社会に足りない「バサラ」の心意気。

第12講 市と庭

「庭」「お金」「支払い」に込められた日本社会の意外性。

第13講 ナリフリかまう

「粋」と「いなせ」に見るコードとモードの文化。

14講 ニュースとお笑い第

「いいね」文化の摩滅。情報の編集力を再考する。

第15講 経世済民

日本を語るために、「経済」と「景気」のルーツをたどる。

第16講 面影を編集する

一途で多様な日本。「微妙で截然とした日本」へ。

「あとがき」

「はじめに――日本文化解読のためのジャパン・フィルター――」で、著者は「日本文化の正体は必ずや『変化するもの』にあります。神や仏にあるわけでも、和歌や国学にあるわけでもありません。神や仏が、和歌や国学が、常磐津や歌舞伎が、日本画や昭和歌謡が、セーラー服やアニメが『変化するところ』に、日本文化の正体があらわれるのです。それはたいてい『おもかげ』や『うつろい』を通してやってくる。これがジャパン・スタイルです」と述べています。

第1講「柱を立てる」では、社会現象を巻き起こした『鬼滅の刃』におけるキーワードにもなった「柱」が取り上げられます。同作品では、鬼を討つ鬼殺隊のトップレベルの剣士たちを「柱」と呼ぶのです。まずは「『稲・鉄・漢字』という黒船」として、著者は「最初に、日本の歴史を大きく理解するにあたっては、日本には『何度も黒船が来た』と見るのがいいと言っておきたいと思います。そう見たほうが日本をつかめるし、また、そう見ないと日本がわからないことが多い。本書はそういう見方をします」と述べます。

ペリーの黒船以外にもイギリス艦船やプチャーチンのロシア艦船も来ていたのですが、それだけではなく鉄砲の伝来も、何度かにわたるキリスト教の宣教師たちの到来も黒船だったというのです。それ以前を見ても、もちろん元朝による蒙古襲来もそうですが、禅やお茶や朱子学(宋学)や『本草綱目』といった博物全書なども、日本人をびっくりさせた黒船だったというのが著者の考えです。黒船だったというのは、それらはグローバライザーだったということです。

もっと前なら、当然、仏教や建造技術や儒教の到来が日本を変えました。では、さらにその前の「最初の一撃」は何だったのか。著者は、「原始古代の日本に来た黒船はなんといっても『稲・鉄・漢字』です。この3点セットがほぼ連続してやってきた。約1万年にわたった自給自適の縄文時代のあと、中国から稲と鉄と漢字が入ってきて日本を一変させたのです。紀元0年をまたぐ200~300年間のこと、弥生時代前後の大事件でした」と述べています。

さらに、日本列島がアジア大陸から切り離されたのは約2000万年前のこと、現在の列島のかたちが定着したのは300万年前だったことを指摘し、著者は「地質学では『島嶼列島』と言い、その形状が枝に小さな花を点々とつけているようなので『花綵列島』とも言われてきました。私は、日本列島がアジア大陸という大きな扉にくっついた把手のようにも見えるので『把手列島』とも呼んでいます」と述べるのでした。

「3つの黒船が日本にもたらしたもの」では、著者は「稲は日本人の食生活を大きく変えました。水田による稲作は食生活だけではなく、五穀豊饒を願うという『祈りと祝いの1年』のサイクルをもたらします。その後の日本の多くの行事や祭りは、この稲とお米にまつわる『祈りと祝いの1年』が基本の基本になったのです」と述べます。

青銅器につづいてやってきた「鉄」は、日本人に頑丈な農耕器具と武器をもたらしました。著者は、「青銅器は銅鐸や銅鉾などの祭祀用に活用されたのですが、鉄にはきわめて実用的な力があります。中国では古来『塩鉄論』という考え方があって、塩と鉄が国をつくるとみなされました。日本でも昭和の戦後期、八幡製鉄と富士製鉄が合併して新日鉄(現・日本製鉄)になったあたりまで『鉄は国家なり』と謳われていたものです。この合併のとき、新日鉄が日立製作所を抜いて売上日本一のメーカーになった。この地位は1980年代にトヨタに抜かれるまで変わらなかったのです」と述べています。

3つ目の「漢字」は何をもたらしたのか。著者は、「話し言葉しかもっていなかった日本人に、記録ができ、いつも読むことができるリテラシーをもたらしました。日本は長かった無文字社会を脱したのです。ただし、ここが重要なところですが、漢字を知った日本人は中国語を使うようになったわけではありません。漢字を中国語としてではなく『日本語』として使うようになった。だからこそ『仮名』も発明できた」と述べています。

「柱の国づくり」では、「稲・鉄・漢字」の到来は日本社会を一変させたことを指摘し、著者は「古墳時代に向かって豪族たちが君臨する社会を用意し、やがてそのなかから大和朝廷を確立する一族を選択します。天皇家です。天皇家のほうも各地の統治に向かいました。大和朝廷の統轄によって日本は古代社会をつくりあげます。都をつくり、租庸調などの税のしくみをつくり、律令制を敷き、さまざまな祭祀をとりおこない、仏教も採り入れた。それは一言でいえば『柱の国』づくりでした」と述べます。

「『結び』と『産霊(むすび)』」では、著者はこう述べます。

「日本神話の冒頭でどうして『結び』が重視されているのでしょうか。そもそも『結び』とは何なのか。古代日本ではムスビは『産霊』という字をあてます。ムス(産)・ヒ(霊)でムスビです。ムス(産)は『つくる・うむ・そだてる』の意味で、いまでも『苔のむすまで』とか『ごはんを蒸す』などと使う。ヒ(霊)はスピリットや霊力のことです。ということは、ムスビとは『新たな力を生むものをつくる』という意味、あるいは『新たな力を生むものを示す』という意味です。そのプロセスに『結び』や『結ぶ』があるのです」

ムスビは、数ある日本コンセプトのなかでもとくに重要な「始原からの結実」をあらわしています。したがって、日本の多くの象徴的で記念的なプロセスには、たいていさまざまな「結び」が使われるとして、著者は「一番わかりやすいのは注連縄や水引です。髪の髷の結び方、紐や帯の結び方、幣の結び方などにも思いがこめられました。ムスコやムスメという言葉にも『結び』がひそんでいます。古代日本では男児のことをヒコ(彦)と、女児のことをヒメ(姫・媛)と呼ぶことが多いのですが、ムスコは『ムス・ヒコ』のこと、ムスメは『ムス・ヒメ』なのです」と説明します。そのほか、相撲では「結びの一番」や「横綱」といったムスビが、婚儀では「結納」や「結婚」というムスビの言葉が使われます。握り飯のことを「おむすび」とも言いますが、旅の途中で「おむすび」を食べることは、移動中のエネルギーの充実には欠かせなかったのです。著者いわく、日本は「ムスビの国」でもありました。

「地鎮祭と『産土』」では、著者はこう述べます。

「地鎮祭では、その土地の一角の四隅に四本の柱を立て、そこに注連縄を回して結界を張り、その中に緑ゆたかな榊の枝を掲げた白木の祭壇を設け、そこに向かって神職が祝詞を奏上することで工事中の無事を祈ります。まさに『結び』と『立つ』(建つ)とが交わっている儀式です。あの形と姿の中に、私は日本の「はじまり」にあたるものがささやかに再現されていると思います。ということは、いまも日本中でいつも日本神話の最初の光景が再現されているということです。(中略)地鎮祭ではその土地を『産土』とみなしています。地霊は産土にたくわえられているのです。だからこの産土も大切なジャパン・コンセプトです。産土は人が生まれた土地のことで、日本人は古来、その産土を産土神が守ってくれていると考えました。産土神とか産土様という。人々は生まれたその土地で名前をもつことになるので、産土神は『氏神』でもあります」

「『客神』としての日本の神々」では、古代日本人にとって「柱を立てる」ことは、1つの小さな村の「村立て」から大和政権の「国づくり」にいたるまで、何らかの共同体を始めるにあたって不可欠な事であり、それが地鎮祭として今日につながっていたことを指摘し、著者は「このようにその場所を新たなスタートの儀式で示すことを、『結界する』とも言います。まず『そこ』をつくりたいと思う場所に1本の柱を立てるか、ないしは目印になる立派な木を決め(クス・シイ・ブナ・ケヤキ・イチョウなど)、まわりに4本の柱を立て、そこに注連縄などを回すことで結界しました。結界することによってその中に神を呼びこもう(招こう)と考えたのです。地鎮祭はこのモデルを借りているのです」と述べています。また、「日本の神々は客神であった」として、著者は「客伸とはゲストの神ということです。ユダヤ・キリスト教の神は唯一神であるとともにホストの神です。だから『主よ』と祈る。日本人は神さまには『主よ』とは祈らない。なぜなら、日本の神々は常世から『やってくる神』であって、そのあとさっさと『帰っていく神』だからです。『迎える神』であって『送られる神』であるからです。だから日本の神々はゲストの神、客なる神、つまり客神なのです」と述べます。

「近代日本の柱」では、「柱を立てる」ということを、日本がふたたび強く意識したタイミングは明治維新であったとして、著者は「明治維新は当初『王政復古』と呼ばれたように、古代の王権を現在に復活させる試みでもありましたが、一方でその担い手たちは古代の何を近代にふたたび立てるべきなのか悩みました。最初のうちは江戸末期の国学思想を参考にしたのですが、やがて古代的な柱とはちがった近代的な価値観としての帝国や憲法や議会、あるいは企業や家庭を近代国家の柱に据えるべきだというふうになり、さまざまな候補が挙がっていきました。その過程で『立身』『立国』『立志』、あるいは『立憲』などの言葉が生まれたのです」と述べています。さらに、著者は「田中智学の国柱会には若き日の宮沢賢治も憧れて門を叩いています。賢治がシュールな詩人や童話作家になっていくのは、国柱会から入門を断られてからのことでした。このように『柱を立てる』という思想は近代日本においては、国粋主義や八紘一宇の思想の温床ともなったのです」と述べるのでした。

第2講「和漢の境をまたぐ」の「漢に学び、漢から離れる」では、和漢の境をまたぐとは、中国(漢)と日本(和)の交流が融合しつつ、しだいに日本独自の表現様式や認知様式や、さらには中世や近世で独特の価値観をつくっていったということであるとして、著者は「これはおおざっぱには、次のようなことを意味しています。アジア社会では長らく中国が発するものをグローバルスタンダードとしての規範にしてきたのですが、そのグローバルスタンダードに学んだ日本が、奈良朝の『古事記』や『万葉集』の表記や表現において、一挙にローカルな趣向を打ち出し、ついに『仮名』の出現によって、まさにまったく新たな『グローカルな文化様式』や『クレオールな文化様式』を誕生させたということです。しかも、その後はこれを徹底して磨いていった。何を磨いたかというとクレオールな『和漢の境』を磨いていったのです」と述べています。

「史上最初で最大の文明的事件」では、著者は「日本という国を理解するためには、この国が地震や火山噴火に見舞われやすい列島であることを意識しておく必要があります。いつどんな自然災害に見舞われるかわからない。近代日本の最初のユニークな科学者となった寺田寅彦が真っ先に地震学にとりくんだのも、そのせいでした。日本はフラジャイル(壊れやすい)・アイランドなのです」と述べ、「中国語をリミックスする」では、まことに大胆で、かつ繊細なジャパン・フィルターが作動した結果、仮名文字が生まれたことを指摘し、著者は「できあがった仮名文字は真仮名に対して『平仮名』とも呼ばれます。晩年に日本国籍をとったドナルド・キーンは『仮名の出現が日本文化の確立を促した最大の事件だ』と述べました。その通りです」と述べています。

「『しつらい』『もてなし』『ふるまい』」では、住居や生活のための素材を木と紙に替え、室内のインテリアに和風のセンスをとりこむということも工夫されたことを指摘し、著者は「屏風や壁代や御簾や几帳などが『調度』として登場し、そこに王朝風の『しつらい』(室礼)の文化がつくりだされたのです。そして、この『しつらい』に応じて『もてなし』と『ふるまい』が整えられていきました。私は日本の生活文化の基本に、この『しつらい』『もてなし』『ふるまい』の三位一体があると確信しています。私はかつて平安建都1200年のフォーラムのディレクターを担当したことがあるのですが、このときはまさに『しつらい・もてなし・ふるまい』をコンセプトにしてみました」と述べています。

第3講「イノリとミノリ」の「常民的な生活とお米」では、歴史的に日本人の多くを占めてきたのは常民であるとして、著者は「『常』という文字がつかわれているように、一定の土地に常住(定住)した人々のことで、そのため平均的な日本人のコモンセンス(常識・民意)を担っているというふうにみられます。常民は『里人』になっていたのです。常民は田畑にかかわってさまざまな農産物をつくり、もたらします。また、収穫物が無事に育つことを祈って、さまざまな祭りを工夫してきた。すなわちミノリ(稔り・実り)を願って、イノリ(祈り・禱り)の文化をつくってきました。このイノリとミノリによって収穫され流通していった農産物の恩恵に浴する人々が、広い意味での常民です。そうした常民的な価値観の中心になっているものがあります。それは『お米』です」と述べています。

「『お正月』というおもてなし」では、農業儀礼であった「アエノコト」を一般家庭にもっとわかりやすく広めた行事が、いまでは日本中に知られている「お正月」であり、それが江戸時代に広がったとして、著者は「かなりカスタマイズされた生活行事ですが、それでも重要なコメ信仰にまつわる次第がこもっています。お正月は歳神(年神、大歳神)が村や里にやってくるのを、里人が迎えるというハレの行事です。歳神はその年の恵方からやってきます(毎年、方角が変わる)。そのため、かつては村や里の入口には神さまが来やすいようにゲートウェイがしつらえられました。注連縄を巻いた『松飾り』です。神さまは松や松の技を依代としてやってくるのです」と述べます。「日本人の往来観」では、著者は「アエノコトも正月も、神を迎えて送るという行事です。この『迎え』と『送り』は日本の常民がずうっと大事にしてきた『神迎え・神送り』のしきたりのプロトタイプです。したがって、たいていの日本の祭りではこのパターンがくりかえされた」と述べています。

「餅と『頂きます』」では、古代では、餅は白鳥伝説とつながっていたとして、著者は「白鳥伝説というのは、日本列島にさまざまな白鳥が毎年飛来するところから、日本人の魂は白鳥が遠くから運んでもたらしてきた穀物霊なのかもしれないと想像していたところから生まれたもので、記紀神話や昔話にいろいろの伝承が記されています。たとえば『豊後国風土記』には、富者が正月に搗いた餅が余ったので、枝にかけて弓矢の標的として遊んだところ、その餅が白鳥と変じて飛び去った。しばらくしてその富者の田畑は荒廃して、家が没落したという話がのこっています。餅をおろそかに扱ったため、天罰がくだったという話です。こうした伝承がそのまま広がって、近世には『おてんとうさま』と『お米』が結びつき、『ごはん』は『いただくもの』(戴くもの)になったのです。『いただきます』はコメ信仰がもたらした『戴きます』という行儀にちなむものなのです」と述べます。

さらに、イノリ(祈り)は土地や植物や稲魂や田の神に向けられたもので、そこには産土を敬うものがあるとして、著者は「大地へのイノリであって、育まれるものへの祈りです。ミノリ(稔り・実り)は充実や充填をあらわします。成熟であって、実現です。このたわわの稔りに対して、祈ってきた者たちの感謝がおこってきたのでした。それは収穫の歓びであり、次の1年のサイクルの再起動を誓わせます。ここでふたたびイノリとミノリが交歓されます」と述べています。

「『新嘗祭』のあらまし」では、天皇家でもこのイノリとミノリが儀式化されてきたことが紹介されます。その年の新しいお米を中心とした五穀を祝するのは「新嘗祭」です。毎年11月23日、宮中三殿の近くの神嘉殿で行われますが、「天皇は前日の鎮魂祭のうえ、当日に臨みます。侍従が剣璽を、東宮侍従が壺切御剣を奉安して、皇太子(あるいは皇后)・天皇の順に斎戒沐浴して純白の祭服に着替え、神嘉殿に渡御します。祭服は生絹でつくられています。精錬していない絹のことです。このとき松明のあかりのもと神楽歌が奏でられます。このあと天皇は神嘉殿の中の母屋で神座の前の御座に正座して、秘儀に入られる」と説明されています。

続いて、秘儀を了えると座を移し、御手水ののち、ピンセット型の竹箸で柏の葉に神饌を少し移し、神前に供えて拝礼します。ついで皇祖皇宗に御告文を奏上すると、皇太子以下、幄舎に控えていた参列者たちもこぞって拝礼し、それを待って天皇が神前に供えたものと同じものを食します。著者は、「これは直会です。このパフォーマンスが悠紀殿と主基殿の両方で、二度にわたって繰り返されるのです。『夕御饌の儀』『朝御饌の儀』といいます。朝御饌は真夜中までかかります。この新嘗祭こそは秋の収穫祭の皇室による集大成、あるいはミノリを祝うイノリの集大成だと言えると思います」と述べています。

一方、「大嘗祭」については、「天皇は入口から迂回して神座に向かって御座に坐ります。神座は誰もいないのですが、その方向は遠く伊瀬神宮の方に向いていて、いわばアマテラス(天照大神)が見えないまま座しているというふうになっているようです。こうして寝座に体を横たえ、最も秘儀だとされている所作がおこなわれるのですが、さすがに何がなされるのか、わかりません。かつては、このとき「玉体が新天皇に移行する」と解釈されていました」と説明されています。

第4講「神と仏の習合」の「多神多仏の国」では、日本は一神教の国でもなく多神教の国でもなく「多神多仏の国」であると指摘し、著者は「神国でもなく、仏国土でもありません。そのように主張した人々はいましたが、その思いや狙いはべつとして、結果として多神多仏なのです。その『結果として』は、けっこう昔からのことでした。8世紀や9世紀に神宮寺ができて、神前読経が始まったころから(神の前で仏教の経典を読んでいたのです)、多神多仏なのです。八百万の神々がいるだけではなく、そこに仏教、道教、民間信仰のイコン(聖像)たちがまじりあってきた。石ころも鰯のアタマもまじってきた」と述べます。

「日本の信仰はシンクレティズム」では、歴史をふりかえれば、日本人が無宗教であったとか、信仰心がなかったとはとうてい言えないとして、著者は「聖徳太子の『唯仏是真』宣言や東大寺の大仏開眼このかた、日本人は仏教や仏像を愛し、読経に親しみ、その一方で伊勢や出雲や各地の鎮守の八幡さんをはじめとする神祇神道にも親しみ、さらには数々の民間信仰にも関心を寄せてきたのです。つまりもともと神仏習合的だったのです。中世には熊野信仰が流行しました。近世には富士信仰が流行しました。こういったことはずうっと続いているのです。だから日本人が無宗教だとか無信仰だとかとは、とうてい言えません」と述べます。

「神さまの正体」では、日本人はいつから神さまのことを「カミ」と呼んだのかというと、これははっきりしないばかりか、かなり多様な見方で呼ばれてきたとして、著者は「新井白石や貝原益軒は『上』から来たもの、本居宣長は『迦微』(微かにあらわれる)から来たものと推理した。タマ、モノ、オニなどもカミに近いものとみなされてきました。タマ(魂・霊)、モノ(物・霊)、オニ(鬼)は見えないもの、ないしは異様な気配がするのです。これらの見方を総じてみると、日本人は神さまの正体をあえて明示的にしたくはなかったのだろうと推理できます。明示的ではないということは、あえて暗示的にしておくということです。そこで神さまのことを『畏まるもの』『畏れ多いもの』『説明しがたいもの』『憚るもの』『説明してはならないもの』『指させないもの』などと、つねに遠回しに言ってきたのではないかと思います。いちばん遠回しに言うと『稜威』というふうになります。恐れ多いもの、近寄りがたいものという意味です」と説明しています。

「仏の受容」では、日本に仏教が到来したのは欽明天皇の6世紀半ばあたりであり、このとき黄金の小さな仏像も届きましたが、天皇は「きらきらし」と言い、「蕃神」あるいは「今来の神」とも呼んだことを紹介し、著者は「蕃神とは外国や異国の神という意味で、今だ来とは『新着しました』(ニューアライバル)という意味です。それから30年ほどのちの敏達天皇のときの感想も『仏神』です。さらに200年近くのちの元興寺の資財帳を見ても『他国神』とか『仏神』と記録されています。仏はいずれも『他国の神』とみなされたのです。仏は神だったのです」と述べています。また、一般庶民のあいだに「仏頂面」とか「おシャカになる」といった俗語が流行するのも、死んだ者のことを「ホトケさま」と言うようになったのも、徳川社会の特徴であることを指摘します。

「『仏の見せ方』と『神の感じ方』」では、著者は「仏教にはなんといっても膨大な量の経典(仏典)がある。神道のほうには中世の『神道五部書』(偽書です)以外、これといった教典はありません。日本の神々はユダヤ・キリスト教の『聖書』やイスラム教の『コーラン』(クルアーン)のような強靭なリテラシーに守られてはいないのです」と述べ、さらに「仏教にはまた礼拝の対象としてのイコン、つまり仏像があります。もともとはギリシア彫刻の影響がガンダーラをへてインドに伝わり、ブッダの像(釈迦像)をつくったことにはじまるのですが、アショーカ王やカニシカ王の時代の大乗仏教ムーブメントの勃興とともに、衆生に仏たちの力を示し、救済の手をさしのべるため、わかりやすい数々の仏像がつくられていったのです」と述べています。

同じことが中国でも朝鮮でも踏襲され、日本でも仏像づくりがさかんになったとして、著者は「仏師たちも技を磨いた。とくに寄木造りを工夫した定朝、運慶や快慶を排出した慶派は、溜息が出るほどの彫塑を完成させました。これに対して、日本の神には神像をつくることがほとんどありません。日本では神々はそのままの姿ではな『代』に依ってくるものなので、その姿を見せるということがめったにないのです。神は一本の依代があれば、そこに気配のようにやってくるものなのです。これをしばしば「影向」といいました。この『仏の見せ方』と『神の感じ方』には、多神多仏の国の日本の謎を解く鍵と鍵穴が隠れていると思います」と述べます。

『和を求めて』(三五館)

『和を求めて』(三五館)

第5講「和する/荒ぶる」の「『和』と『ヤマト』と『日本』」では、聖徳太子は「和を以て貴しと為す」(以和為貴)というふうに十七条憲法に書きましたが、もとは孔子の弟子の有若が「礼の用は和を貴しとなす。先王の道もこれを美となす」と言ったことにもとづくことを紹介し、著者は「この『和』は争わないことや調和を保つことで、漢字の『和』という一文字には『やわらか』『なごみ』『むつむ』と意味があります。一方、和風建築や和洋書や和式トイレや和算の『和』は日本風という意味です。こちらは日本を『大和』と呼称したところから派生します。大和はヤマトです。この大和という言い方には、すでにして『和』が起動していました」と説明します。このあたりは、わたしも『和を求めて』(三五館)で詳しく書きました。

「国号『日本』の成立」では、著者は「二ホンかニッポンか、どう発音するかはべつとして、『日本』という国号はどこで決まったのかというと、7世紀後半から8世紀あたりです。それまでは『倭』です。自称していたわけではなく、中国の歴史書の『後漢書』倭伝、『魏志』倭人伝、『隋書』倭国伝などが、日本のことを『倭(わ・ウェイ)』と、日本人を『倭人(わじん)』と示したので、それに従っていたのです。『倭の五王』のように中国の皇帝から将軍名をもらっていた時期もありました」と述べます。また、「天智天皇の治世が新たな世のスタートであることを示すために、(とくに唐に対して)『天皇』表記と『日本』表記とをほぼ同時に決めたのだろうと思います。律令としてこうした表記が制度化されたのは701年の大宝律令でのことでした。だから制度史的には『日本』という国号は701年に成立したのです」とも述べています。

第6講「漂泊と辺境」の「歌枕と今様とローカル・ツーリズム」では、『伊勢』や『更級』や『土佐』のあと、日本の紀行文芸はおびただしいほどたくさん綴られたことを紹介し、著者は「最も有名なのは芭蕉の『奥の細道』でしょうが、それ以外にも多くの旅日記や紀行記があり、各地の名所や風光や習慣に関心が寄せられました。人々が名所旧跡に関心をもつようになったについては『歌枕』の力も大いにあずかっています。歌枕は和歌に何度も詠まれた名所のことで、北は外ヶ浜・塩竃・末の松山から南は博多・大宰府・対馬まで、ざっと数えても200をこえるスポットが親しまれました。なかでも白河の関、田子の浦、竜田川、逢坂山などは大人気でした。中世には各地への巡礼がさかんになって、最も有名だった熊野詣や伊勢参りをはじめ、いわゆる霊場めぐりに人気が集まります」と述べています。

また、観音霊場は観音浄土としての補陀落渡海ができると信じられていたところで、そこへ辿り着けばそのまま観音浄土に行けると信仰されていたとして、著者は「霊場は『この世』と『あの世』の、此岸と彼岸の、いわばリアル=ヴァーチャルの分岐点だったのです。そういうリアル=ヴァーチャルの方へ行く道は辺路とも遍路とも呼ばれ、そうしたコースには中世から近世にかけて札所が設けられて、やがて西国三十三ヵ所や四国八十八ヵ所や坂東三十三ヵ所として多くの巡礼者を迎えることになります」と述べています。

「漂泊者としてのヒルコ=エビス」では、日本人は、「奢れる者は久しく栄えず、すべての春は夜の夢のように諸行無常であること、つまりは万事は風に舞う塵のようなものだ」という顛末が放っておけないとして、著者は「そんなものは『負け犬根性』だとか『敗北主義』だという声も上がりますが、そうはならない。むしろ平家や義経におこったことは、明日の我が身にもおこるかもしれないと感じる。諸行は無常だと感じるのです。これが『無常観』であり、『惻隠の情』です」と述べています。「無常観」が書かれた代表的な書物が鴨長明の『方丈記』ですね。

「『無常』と『惻隠の情』」では、無常観はやがて「惻隠の情」と結びつくとして、著者は「この言葉は『孟子』公孫丑に出てくる四端説から採られたもので、『惻隠の心は仁の端なり』にもとづいています。孟子は人間には『惻隠』『羞悪』『辞譲』『是非』という四端(四つの心の端緒)がそなわっていて、それゆえ他人を思いやる気持ち(惻隠)、恥を知る心(羞悪)、傲らずへりくだる勇気(辞譲)、言動の是非を感じる能力(是非)が動くものだとみなし、この四端から仁・義・礼・智が確立してくると説いたのです。なかで、日本人は『惻隠』と『辞譲』をたいせつにする傾向をもったのだろうと思います。とくに何らかのいきさつで不都合や不首尾におわった者たちを不憫に思う心を、私たちは忘れないようにしてきた。『方丈記』には地震や辻風で倒壊した家や変わりはてた風景の話が出てくるのですが、長明はこれを不憫なものとして綴っています。そして、そのような気持ちをもつことの前提に無常観があったのです」と説明しています。

「『みやび』と『ひなび』」では、やはり日本人には「漂泊」「落魄」「無常」「辺境」「巡礼」「道行」の感覚がかなり重なっているとして、著者は「これは『うつろい』を肯定しているのです。四季の移り変わりに感情を寄せられるように、歴史や人生や出来事にも『うつろい』を認めているのです。そもそも『伊勢物語』の業平は『都落ち』ともいえるのですが、かえってその『うつろい』のダンディぶりがかっこいいとも感じられてきたのです。ふりかえって、平安期のころすでに『みやび』と『ひなび』は共存していたのです。『みやび』は『雅び』で、これは『宮ぶる』『都ぶる』から派生した言葉で、まさに都会主義的なモダン・アーバニズムのことを意味しており、一方の『ひなび』は『鄙び』で『鄙ぶる』ことですが、それがかえって趣きのいいものと感じられてきたのです。侘び茶が草庵っぽくなったのも、質素な仕立てを好んだのも、その根底には『みやび』に対する『ひなび』の共存思考があったからでした」と述べています。

「『うつろい』と『負い目』を許容する感覚」では、センターに対するオフセンターの感覚が、「かたまり」に対する分散の好みが、メジャー志向に対するマイナー志向が、恒常的なものに対して「うつろい」型・「無常」型への認識が、英雄常勝型に対する反発の気持ちが、コアコンピタンスよりもマージナルな動向をおもしろがる風情が、おそらく横溢しているのだろうと推測して、著者は「これは『負け犬』感覚ではなく、あえて『負い目』を許容する、応援するという感覚です。『惻隠』です。だからこそ判官びいきや寅さんがんばれになる」と述べます。

さらに、著者は以下の5点を指摘します。

第1に、日本は「ディストピア」を重視してこなかったということ。第2に、日本はセンター志向が薄弱であること。第3に、日本がそもそもフラジャイルな花綵列島で、火山噴火・地震・風水害・津波・鉄砲水に見舞われるので、センターも辺境ももともと変化を受ける宿命をもっていたということ。そのぶん四季の変化や花鳥風月・雪月花の風情を、短時間でも感知する感覚を磨くことになりました。第4に、日本人の心情や心性にとっては、「常なるもの」は常世やニライカナイのように海上の外にあって、内なる浮世は「常ならず」とみなしていたということ。第5に、日本の神々が主神ではなく客神であって、八百万の神をもったということから、さまざまな価値観や評価観においてセンタリゼーションがおこりにくくなったということ、そのぶん主語がたくさんになり、ときには一人称と二人称がひっくりかえることもしてきたということ。

第7講「型・間・拍子」の「『型』とは何か」では、日本の面白さのひとつに武道があるとして、著者は「柔道・剣道・空手・弓道・合気道は独特です。いずれも相手を殺傷する技能だったものに仁や義や礼が加わって、『道』に達しました。これらはいまは古武道というふうにも総称されますが、そこから変化した武道もたくさん派生した。たとえば空手には世界を驚かした極真空手のようなものがあるし、プロレスやK-1も独特です。私の親友に前田日明がいるのですが、彼は日本の武道にひそむ思想こそ日本思想の根幹にあたると確信しています」

60歳のとき、熊本に来た武蔵は来し方をふりかえり、心を澄まして『五輪書』を認めました。全体にわたって強調されているのは「型」と「流儀」です。太刀の持ち方、相手との向き合い方、足の運び方、その他いろいろ指南していますが、すべて「型」と「流儀」になりうると説いていると指摘し、著者は「まず『型』には大きく2つあって、ひとつは形木です。形のもとになる木型、つまり鋳型のことで、パターンをぼんぼんつくりだすものなので、わかりやすい。埴輪の型、建物の部材の型、金工の型(いわゆる金型)、小紋の型、木版印刷の板木の型、和菓子の型、いろいろです。いわゆる紋切り型がここに入ります。英語でいえばテンプレートにあたる。もうひとつは体の動作がかかわる型のことで、こちらがなかなか豊かであって、かつややこしい。芸能や武芸や遊芸の型はすべてこちらに入るのですが、たとえば踊り、生け花、茶の湯の作法、人形浄瑠璃にそれぞれの型があるのはお察しの通りだとはいえ、それらを一緒に語ることはかなりむつかしいのです」と説明します。

また、「『形代』と『物実(ものざね)』と『憑座(よりまし)』」では、著者は「形代とは、型そのもののことではなく、形が力をもつようにするエージェント(代理物)のことです。形がそうなるであろうように仕向けている代理力が形代です。そんなものは見えませんから、これは神の関与によって形が形をなすためのものなのです」と説明し、「『定型』の成立」では、日本人なら五七調や七五調はすぐ口につき、三三七拍子が嫌いな日本人はいないとして、著者は「いつからかこのような五七調や七五調の調子を好むようになったのか、縄文語からなのか、コメ文化とともに定着したのか、はっきりしませんが、岡部隆志・工藤隆・西條勉が編著した『七五調のアジア』(大修館書店)などを見ると、アジア歌謡とのつながりもあったようです」と述べています。

第8講「小さきもの」の「小さい神=スクナヒコナ」では、日本の昔話には、どうしてポケモンやたまごっちみたいな子が成長して成功する話が多いのかと問題提起がなされ、柳田国男は『桃太郎の誕生』(角川ソフィア文庫)の中で、その謎に挑んだとして、著者は「桃太郎がどうして水辺で発見されたのか、桃にはどんな力がひそんでいると信じられていたのか(桃には邪気を祓う仙果の力があった)、なぜ成長すると正義を発揮したり富をもたらすのかといったことを調べあげ、日本には『小さ子』という伝承形態が脈々と流れていたということをつきとめました。全国にコケシやお守り人形や雛人形などのヴァージョンが多いことも関係していると見た」と述べています。

「『小さきもの』と『うつくしきもの』」では、柳田の「小さ子」論は日本の大事な成功や充実を物語る大きなヒントであるとして、著者は「カプセルに入った『成長の芽』をたいせつにするという考え方の原型が、ここに歴然として認められます。このことは、日本人が『小さなもの』や『小さなところ』を大事にするという価値観や美学に密接に関係していきます。和歌や短歌、もっと短い俳句が普及し、小さな庭や小さな茶室から茶の湯の文化が生まれていったことも、それらが『わび・さび』として貴ばれた美意識になっていったのも、もとはといえば『小さ子』礼賛的なものだったのです」と述べます。

「ミニマリズムとの違い」では、著者は「器」という言葉に言及し、「器用は『器』をどう用いるかという才能に関する言葉で、たんに器用貧乏になることではなく、器がもともともっている力を引き出す才能が器用というものなのです。器量という言葉には、その器にひそんでいる量をどう発揮させるかという意図がこもっている。転じて器量が大きいというふうに、人格をあらわす言葉につかわれます。このように日本人は多くのものを『器』とみなしてきました。この器は入れ物としての器ではなく、何かの気持ちをのせる乗り物としての器です。日本人には扇も箸も雛人形も『器』だったのです。現代ふうにいえば『メディアとしての器』だと言ってもいいでしょう。つまり、『小さきもの』には日本人の本来の器用と器量がのせやすかったのです。扇子や手ぬぐいがいまなお挨拶や贈答につかわれるのは、そういうせいでした」と述べています。

第9講「まねび/まなび」の「世阿弥の『物学』」では、世阿弥が能として確立する以前の猿楽(申楽)、またそれ以前の田楽といった芸能は、平安時代当時の伝承や風俗に取材して滑稽に見せるモノマネ的な芸能であったとことを指摘しつつも、著者は「ただし、そこには神々や翁や死者や亡霊が登場していた。世阿弥はこのことに注目して、なぜ日本の芸能の根幹にそうした神々や亡霊がまじっているのか、そこを考えます」と述べ、さらに「世阿弥は考えた。神々や亡霊や死者は目に見えるものではありません。しかし、なんとなくいるような気がする。もしこれらを無視したり冒瀆したりすれば祟りがあるかも知れない。そこで、こうした者たちを舞台上ではシテ(主人公)にして、そのシテの気持ち(風気)や姿(風姿)を代弁させることができるのではないだろうか。代弁させるためには、そのシテの以前の姿を知ってもらう必要がある。それにはワキ(脇役)がその以前の姿に偶然に出会ったというふうにして、そのワキの目の前でシテがその後に変じた神々や亡霊や死者に戻るというふうにしたらどうか。そう、考えたのです」と述べるのでした。

第10講「或るおおもと」の「聖徳太子と『国家』」では、日本で「国家」という文字を最初にのこしたのは、聖徳太子が制定したといわれる「十七条憲法」でした。その四に「百姓有礼、国家自治」とあるとして、著者は「これは『百姓に礼有るときは、国家自づからに治まる』と読みます。前後の脈絡をまじえて解釈すると、群臣たちに礼が保たれていれば社会の秩序は乱れないし、百姓に礼があれば国はおのずと治まってくるという意味になります。ここで百姓と言っているのは、お百姓さんのことではありません。古代律令社会で戸籍に『良』と示された有姓階層の全体を『百姓』(多くの氏姓の集まり)と呼んでいたのです。貴族・官人・公民・雑色人が百姓です。ここには皇族、および奴婢などの賤民と『化外の民』とされた蝦夷は入っていません。そうした例外はあるにせよ、聖徳太子の時代は『国家という家』は群臣と百姓の礼によって成立していると考えられたのです。ただし、ここでいう『家』は『戸』という単位で数えられるものでした」と述べています。

「分岐点としての承久の乱」では、承久の乱で日本史は劇的に折り返したとして、著者は「武家が公家を制圧するという事態がおこったのです。しかし、それで朝廷や公家がなくなったかというと、まったくそうはなってはいません。さすがに弱体化はおこっていきますが、武家政権は朝廷を巧みに動かすようになり、朝廷のほうも武家の活用を慎重にもくろむようになったのです。日本史で大事なところは、この朝廷と幕府の関係がどうなっているかということです。結論からいうと、そこには朝廷と幕府のデュアリティ(双対性)が確立し、『天皇を戴く日本という国家』をどう運用したらいいかという、その運用のしくみができあがっていったのです。それが南北朝、足利時代、戦国、信長・秀吉から徳川250年まで続くことになります」と述べます。

「家元制というシステム」では、家元は芸道・芸能・技能・武道などの家にみられるもので、その流儀や流派の師弟システムのこというとして、著者は「家元は多くは世襲ですが、養子や婿入りなどによっても維持されてきました。名称も家元のほかに『宗家』とも呼ばれてきた。こうした家元的なものは、すでに奈良平安朝の雅楽の伝承や御子左家の歌仙継承にみられます。その後、能楽、舞踊、音曲、香道、茶道、華道、武道などに広がりました。家元制がアピールしていることは、まとめていえば『型の継承』『流派と流儀の維持』『メンバーシップの連携性』『一家相伝』(一子相伝)『お稽古』『一座建立』『日本文化の重視』の7つです。いずれも重要ですが、私は『座』によってスキルが守られ発揮されていくところが肝要だったのだと見ています」と述べています。

加えて、たいていはここに免状制、すなわちライセンスが付くとして、著者は「たんにライセンスが付くというなら医者の免許でも自動車免許でもありうることなのですが、そういう個人単位のものではありません。家元制のライセンスは日本のソフトウェアとそのネットワーク化にかかわるもので、家元の『家』をかこんでタテ・ヨコ両方に『絆』をつくるものになっているのです。そこには独特の疑似家族性がともなっていて、それゆえ『型』や『流派』や『日本』が保たれているといえます」と述べます。

第11講「かぶいて候」の「アポロン的でデュオニオス的な日本」では、著者は「私は21世紀の日本文化を活性化させるには、一方では伝統文化や伝統芸能の中の「バサラっぽいもの」「歌舞伎っぽいもの」を溢れ出させることと、他方では近現代日本の表現力の中から過剰なものや密度の濃いものやパンクアートや大胆な劇画や過激なアニメのようなものをふんだんに並べてみることが、かなり重要なことだろうと思っているからです」と述べています。また、「寅さんの系譜をさかのぼることは危険でしょうか。そんなはずはありません。きっと最初は北面の武士に始まって、悪党、自由狼藉、バサラ、風流隠士、かぶき者ときて、ここから平賀源内あたりをターニングポイントに、山東京伝、曽我蕭白、滝沢馬琴、河鍋暁斎、月岡芳年、尾崎放哉、種田山頭火のほうに進んでいくのかもしれません。私はこの系譜には親鸞の『悪人正機』がひそんでいるとも、一休禅師の『狂雲集』が出入りしているとも思います」とも述べます。

第12講の「『神庭』『斎庭』『市庭』」では、日本には「庭」のアーキタイプというべきもの(元型)が3つあり、それは「神庭」「斎庭」「市庭」であるとして、著者は「いずれも公の出来事や人が出会うところです。1つ目の『神庭』は神の庭のこと。神が降りてきて、そこで何かを告知したり、そこに臨む者の心を鎮めたり高揚させたりします。神域、神社のあるところ、聖山や修験の山などが該当します。2つ目の『斎庭』は浄めたり裁いたりするところ。斎場やお白州をさすことが多いのですが、その由来は『身をととのえるところ』という意味です。『斎』は『いわう・いつく・とき』などと読み、そこで潔斎がされるべきことを示します。斎庭ではその人の身におこったいろいろなことがクリティカルに裁定されるのです。3つ目の『市庭』は読んでその通りの、まさに市場のこと。マーケットです。さまざまなものが交換され、商われます。かつては小さな『市』が各地に立ちました」と述べています。

「貨幣は『まじない』だった」では、日本の経済社会史で長らく経済基準の根幹となったのはお米であるとして、著者は「お米が収穫と納税のスタンダードになった。どんな経済行為も世界中のすべてのところにおいて、イン(収入)とアウト(支出)で成立するのですが、そのインとアウトはお米が基準になっていました。お米は古代の租庸調からはじまって近世の石高の分配まで、ずっと日本経済のインとアウトの算定力としてつかわれたのです」と述べています。「支払いとお祓い」では、「日本においては実は『支払い』は『お祓い』なのです。また『お祓い』は神さまへの『支払い』なのです。『祓い』は『払い』であって、『支払い』は『お祓い』でした、そう見たほうがいいでしょう。このことを最初にあきらかにしたのは民俗学者の小松和彦でした。『経済の誕生』(工作舎)という本に詳しく説明されています。『支払い』は『お祓い』だったなんて、日本人の経済感覚をついて、まことに言い得て妙なるところです」と述べます。ちなみに、古代中世の市庭(市場)はたいへんマジカルで、人々の心を熱狂させました。藤原時代でも「虹が立つと市を開いた」という話が残っています。

「日本的な株仲間」では、徳川社会は一言でいえば「富の集中と分配」を仕切った社会であるとして、著者は「そのコントロールがうまくいくために、鎖国をし(正確には「海禁」といいます)、公家諸法度と武家諸法度で公家と武家の両方の自由度を規制し、寺請制度で宗教と戸籍を管理した。大名たちも参勤交代や普請(工事)の担当で大金を費わされるため、勝手なことができません。幕府はそのような縛りをかけておいたうえで、全国に『市』と『問屋』と『仲間』を適度に自由なかっこうで活性化するように仕向けたのです。そこに発達してきたのが問屋です。また『家』と『生産』の関係を問屋が動かす問屋制家内産業です。富がそこそこ蓄積され、さまざまな仕事の受注量がふえていくと、問屋がその間に入って仕事を発注し、生産物を買い取って分配するとういしくみができあがっていったのです。それにつれて米相場や株仲間も動き出し、吉宗の時代からは国産品が奨励されたので、各地にいろいろな『名物』が誕生しました」と述べています。

第13講「ナリフリかまう」の「そもそも『文化』とは何か」では、文化(culture)とは、その時代の、その民族やその地域のライフスタイルや文物のすべてのことであるとして、著者は「文化人類学でもだいたいはそのように定義してきました。文化人類学最初期のエドワード・タイラーの定義は次のようなものです。『知識、信仰、芸術、道徳、法律、慣行その他、人が社会の成員として獲得した能力や習慣を含むところの複合された総体のことである』。いささか押し付けがましいところもあるけれど、まあこういうところでしょう。レヴィ=ストロースはこの定義に『言葉の力』を加え、社会学のハーバーマスは『知のストック』と『コミュニケーション』を加え、フーコーは『アルシーブされるもの』(アーカイブされるもの)という性質を加えました」と述べます。

第14講「ニュースとお笑い」の「漫才の誕生」では、笑いは神々や世間にふるまうものであったと指摘し、著者は「柳田国男は笑いをふるまう者を、まとめて『烏滸(おこ)の者』と名付けました。烏滸とは『おかしみ』とか『滑稽』という意味です。『おこがましい』も烏滸から出た言葉で、『出過ぎている、さしでがましい、あまりもばかばかしい』といった意味をもちます。この烏滸が日本芸能にひんぱんに採り入れられてきたのです。里神楽の烏滸だけではなく、猿楽や田楽に入りこみ、ついでは狂言になり、さらに千秋萬歳や近世の漫才芸や俄(にわか)に及んだのです」と述べています。

そして最後に、「あとがき」で、著者は「日本文化は身近にあるものです。コンビニのペットボトルのお茶もおにぎりもガリガリ君も日本文化です。ヨウジの服もコムアイの歌も卓球の美誠パンチも日本文化です。むろん藤沢周平も『君の名は。』もサンドウィッチマンの漫才も日本文化です。しかし、これらが能や歌舞伎や茶の湯とどんな親和性をもつのかは、にわかに説明しにくくなっています。こういうばあいは、バックミラーに映る日本の歴史文化をちらちら眺めながら、目の前のコンビニやアニメやテレビ番組でおこっていることを見るのがいいと思います」と述べるのでした。わたしは著者の日本文化論をほとんど読んでいますが、本書はまさにその集大成的な名著であり、多くの学びを得ました。松岡正剛氏の代表作として、長く多くの読者から愛読され続けると思います。