- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1979 日本思想 『日本思想全史』 清水正之著(ちくま新書)

2020.12.08

『日本思想全史』清水正之著(ちくま新書)を再読。

いま、わたしは『鬼滅の刃』についての本を書いているのですが、本書から多くのヒントを得ることができました。改めて「すごい名著だ!」と感服しました。

著者は1947年横浜市生まれ。倫理学・日本倫理思想史学者。聖学院大学人文学部教授。東京大学文学部倫理学科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京理科大学教授などを経て現職。博士。

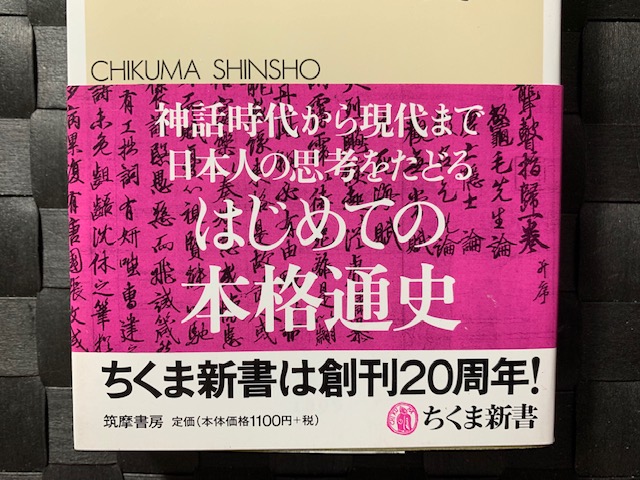

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「神話時代から現代まで日本人の思考をたどる はじめての本格通史」と書かれています。また、カバー前そでには、「この国の人々は選択的に外の思想を受け入れつつ、あるべき人間とは何かという問いを立ててきた。ではその根底にあるものは何だろうか。思想史を俯瞰してそれを探るには、日本の内と外の両側から眺める視点が必要である。そしてそのような内と外の意識こそ、古代からこの国で綿々と受け継がれてきたものだ。神話時代から現在までの各時代の思想に、外部的視点からの解釈を押し通すのではなく、内在的視点をもって丹念に光を当てる。一人の思想史家による、初めての本格通史」という内容紹介があります。

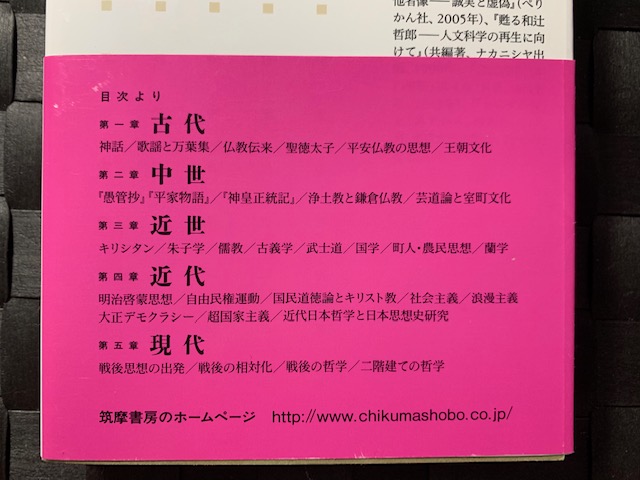

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 古代

1 日本という境域

2 神話にあらわれた思想

3 歌謡の発生と『万葉集』

4 仏教の受容とその展開

――古代仏教の姿

5 聖徳太子の伝説

6 仏教の深化

――平安仏教の思想

7 王朝の文化と思想

第二章 中世

1 歴史物語・中世歴史書の思想

――貴族の栄華と武士の登場

2 『愚管抄』と『平家物語』

3 『神皇正統記』

――正理と歴史

4 浄土教と鎌倉仏教の思想

5 芸道論と室町文化

第三章 近世

1 キリシタンの伝来とその思想

2 朱子学派の登場

3 儒教思想の多様な展開

――朱子学と反朱子学

4 古義学・古文辞学の成立

5 儒教的学問と教養の進展

6 武士道と近世思想の諸相

7 国学の思想

8 町人・農民の思想

9 蘭学と幕末の諸思想

第四章 近代

1 明治啓蒙思想とその展開

2 明六社とその同人

3 自由民権運動

4 国民道徳論とキリスト教

5 社会主義の思想

6 内面への沈着

7 大正デモクラシーの思想とその帰結

8 昭和の超国家主義と戦時下の思想

9 近代日本の哲学

10 近代の日本思想史研究と哲学

第五章 現代

1 戦後思想の出発

2 戦後的なるものの相対化

――主体・作為の捉え方

3 戦後の哲学とその変遷

「おわりに――二階建ての哲学」

「あとがき」

「参照文献」

「日本思想史を学ぶための文献」

「日本思想史年表」

「事項索引」

「人名索引」

「はじめに」では、「日本思想とは何か」として、著者は「日本は古来、仏教や儒教という思想形態をはじめ、印度・中国の文化の影響のもとで自らの文化を形成してきた。そのため、明治の新しい知の制度になっても、印度学あるいは中国学は当初からそのなかに置かれ、インド哲学、中国哲学も研究の対象であった。日本の独自の文学的伝統や歴史学はそれなりの蓄積があり、同じく当初から大学の制度の中に組み込まれた。それに対して日本の思想は、西洋化という目標のなかで、文明の基礎となる哲学的思想を積極的に導入するという課題からは二義的なものでしかなかった。現代でも哲学科といえば西洋哲学を主とし、日本の思想研究の課程・学科を置くところは少ない」と述べています。

続けて、中江兆民の『日本に哲学なし』という言にあるように、西洋哲学にある程度通じた者から見れば、哲学に当たるものが日本の歴史の中になかったように見えることは無理もないとして、著者は「ここには日本の思想と呼びうるものの実質にも関わる問題があった。現在でもその意味では、日本の思想というものの実質、すなわち何を対象とするかという問題がある。哲学は自然・人間・超越的存在(神や仏)の三者のそれぞれ、また三者の関係についての意識であり、その観点からの生活意識に統一をたらす価値観のありようとその吟味を対象とする」と述べています。

続けて、日本における思想的作品は、哲学にふさわしいものもあれば、もちろん詩や文学のかたちをとる表現、あるいは歴史叙述なども対象となるとして、著者は「そうした多様なジャンルに通有する広い意味での人間観、世界観を対象とすることで、ようやく姿を見せるものだということになる。本書では、そうした日本思想の実質を明らかにしつつ、倫理思想史の視点から日本の思想を考えていきたい。タイトルを全史としたのは、日本の思想をつかむために、古代から近代までの代表的な思想、思想家、思想的作品を対象とすることからであるし、他方、よくあるような学派や学統を重視する個別思想史ではなく、通有する基盤に着目した思想史を目指したからである」と述べています。

また、日本の文化・思想を絶対視するものではないが、わたしたちとは無縁のものだと突き放すこともしないとして、著者は「思想史とは、古来のテキストの読み直しの歴史を意識的に見直すことによって可能となる。本書での思想史も、思想内容を含むものとしてのテキストを読み解くことを主眼としている。国学が『古事記』『日本書紀』をあらためて参照し、アララギ派が『万葉集』の再評価したことからわかるように、日本の思想は繰り返しの想起と反復でもある。そうした思考の絡み合いを、とくに描くことでも、全史に値するようにしてみたい。思想史にはなお未決の問題がある。それを探ることも全史の課題である」と述べます。

「受容と選択、外と内――思想史における相対主義的視点」として、俯瞰的に思想史を眺める視座は、さまざまにありうるだろうが、本書がとる視点は、選択―受容―深化としての思想史であると指摘し、著者は「その特徴として、選択・受容の局面における比較的視点ないし相対主義的視点の把持ということを指摘しておきたい。日本列島は、近代に至るまでは、一貫して進んだ文明の源であるアジア大陸に面していた。その地政学的位置は、文明の源に面しながら、直接の脅威にさらされることは少なく、その適度な距離において、ある種の余裕をもちながら、それを摂取することを可能とした」と述べます。

続いて、著者は「仏の渡来と神々との関係においてまずそれは言える。仏の信仰を受容しようとしたとき、反対する勢力に対して、天皇が試みに祀ってみることを蘇我氏に命じた、と『日本書紀』は描くその後の思想の新たな転換期にその現象は見られる。平安仏教の開祖、空海は若いときの著作『三教指帰』で、東アジアの仏教、儒教、道教を二人の対話者に受け持たせ、結論として、仏教をとるとする。空海そして最澄も、当時の中国での仏教から、選び取ったものを我が国に伝えた。仏教思想の内部でそれは言える。鎌倉仏教の成立期、法然は、自力と他力の信仰を比べ、そのなかから他力の浄土信仰を『選択』するという姿勢をとった」と述べています。

また、近世はやはり、それまでの仏をめぐる思想的展開のなかでは、より相対的視点が理論化されたといえるだろうとして、著者は「藤原惺窩、林羅山らが、その出自において仏者であったこと、仏教あるいはキリシタンとの思想的対峙を通して、朱子学の立場を『選択』したことを見落とすわけにはいかない。こうした視点は、近世近代を通過した現代の我々には、いわゆる国学的な思想史観として、容易に受け入れがたいと見えるだろう。しかし、その国学の思想においても、内と外、さらにそれをまずるって相対主義的に見るまなざしは明確である。本居宣長が批判的でありつつ敬慕する契沖は、『万葉集』の実証的研究にいて、日本の歌の表現のなかに、仏教的な修辞、中国古典の修辞の影響を丁寧に探し、解釈を確定していく。契沖にとって万葉の歌謡は、いわば明治における新体詩であったと言える。国学の大成者宣長を見てみよう。儒教、仏教、老荘思想、さらにはキリシタン、蘭学にもまなざしを向けながら、自らの神学をたてたと言える」と述べます。

さらに、平田篤胤が中国書のキリスト教教義を自らの魂の救済論に含み取ったとされているのも、こうした文化や思想の日本の現象の1つであろうとして、著者は「近代の選択と受容は、その西洋の思想文物の差し迫った緊迫性が、それまでの思想の受容とは異なるかたちをとったとは言える。ただし、キリスト教の受容や、哲学の受容のなかにも、選択と受容の例は多く挙げることができる」として、「今また私たちの生きる場は、選択と受容のはざまにある。過去の選択と受容を精査し、蓄積の上に未来をどう組み立てるかが、日本の思想の課題である」と述べるのでした。

第一章「古代」の1「日本という境域」では、「他者のまなざしに映った日本――中国史書と地政学的Ⅰ」として、著者は「中国の歴史書に現れた日本はどのようなのであったか。それは最初、『倭』『倭人』として登場する。そのすべてが当たらないとしても、『倭』という呼称が列島とその住民を指すことは異論がないであろう。正史に限っても、後漢の班固の撰による『漢書』地理志(76~86年完成)には、『東夷は天性柔順、三方の外に異る』という記述があり、『楽浪海中、倭人あり、分かれて百余国をなす』ことや『歳時を以て来たり献すといふ』と伝える」と述べています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「西暦57年には光武帝が倭に「印綬」(金印)を下賜したとの記述がある(『後漢書』東夷伝)。『魏志』倭人伝(3世紀後半成立)では、さらに詳しく倭の諸国、そのなかの『女王国』(邪馬台国)と女王卑弥呼について2000字ほどの記述がある。30国に『共立』された卑弥呼が『鬼道』に仕えていることや、倭人の政治、官制、風俗、産物、自然、地理、死の儀礼や、生活慣習・社会体制が描かれている。このように日本の姿、列島の上に展開する文化は、他者のまなざしを通して、まずは記述されることとなった」

2「神話にあらわれた思想」では、「『古事記』――神話的思考」として、日本思想史における『古代』とは平安時代の終わり、すなわち貴族の時代のたそがれをもって終期の区分とすると指摘し、著者は「日本思想の思想史的な区分については、多様な見解がある。たとえば、柳田國男と鈴木大拙は対照的であり、日本人のたましい観を問うた柳田は古代・平安時代を評価し、たましいの自覚を視点とする大拙は、鎌倉時代に『日本的霊性』は開花したと見て、それ以降に精神的な深化を見て取る。時代の区分は後の思想史の見方に大いに関わる」と述べています。

また、「歴史編纂の試み」として、著者は「江戸時代に『古事記』を注解し、今にその功績が残る本居宣長は、『日本書紀』を中国風の思惟の影響を受けたものとして『古事記』より低く見るが、実際には『古事記』は成立直後からほぼ歴史の表面から姿を隠し、一方『日本書紀』は成立直後から官人に読まれ、平安時代に入っても、官人の教養として重要な意味をもったことは、記憶されてよい。近代になり津田左右吉は批判的立場から、記紀を政治的作為の産物と見なしたが、しかし、古代人の思考の明らかな断片を今に伝えることは否定できないであろう」と述べます。

「天地の始まりの神話」として、冒頭部分を、一神教の聖典『旧約聖書』の冒頭部分に置かれた創世記と比べるだけでも、この多神教的な世界の形成が明らかになるだろうと推測し、著者は「神は複数性をはらんで生まれること、またこの神たちは、創世記のようにこの宇宙ないし世界を創造したのではなく、世界の生成とともに、『成った』存在として描かれる。しかも姿をかき消すことで、世界と一体化し、その後の世界の奥に潜む生成力ないし力動性の根源というかたちで描かれることである。そのことは人の生成に関わる。人間は、『古事記』ではあまり重要な関心を向けられておらず、『青人草』と表現されるが、その起源は必ずしも明確ではなく、力動性を秘めた世界の一構成員としてある。このことは天つ神のいる『高天原』という領域が、1つの完結した世界として描かれるのではなく、物語の展開のなかで、あくまで神と人とが生きかつ織りなす『葦原中国』という領域の生成と展開へと物語が書き継がれ、収斂していくことと関わっているだろう」と述べています。

また、世界の諸地域に神話があるが、天地の生成をめぐる神話には、いくつかのパターンがあるとして、著者は「それらは〈なる〉型、〈うむ〉型、そして、〈つくる〉型と、ほぼ3つのかたちがあるとされる。『古事記』に目を留める限り、国生み神生み神話の〈うむ〉型が、開闢神話の〈なる〉型に包接された二重性をもっていると解せて、単純ではない。世界の生成から、国土としての葦原中国の安定までの過程が、天上的なものと地上的なものとの二重の起源をもつとされることとも関係があろう。津田左右吉の言う王権の政治的作為が痕跡として残っていると見なすことできる」と述べます。

「国譲りーー高天原の神の降臨」として、『古事記』には、高天原、葦原中国に限らず、さまざまな異なる世界が描かれていると指摘し、著者は「そこには多様な対称軸を見出すことができる。高天原、葦原中国、根の国を、上中下の三層構造とする見方がある。しかしそれ以外の他界も描かれる。たとえば海原=ワタツミや、スクナビコナの去来した海の向こうの異界などがある、それらの対称性のそれぞれは、あくまでも『葦原中国』を成り立たせる枠取りとしてあると言ってよいだろう。それら周辺の辺境はあくまでも茫洋としている。空間的な茫漠さは『古事記』のなかでは、また神的なるものによりこの国土に及ぼされる、善であれ、悪であれ、何事か不思議な力の根源に関わってもいる」と述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「時代的には後に成立した『六月晦大祓』という祝詞がある。そこでは、スサノヲの天上でのおこないと近似した、水田耕作への妨害など共同生活への妨害が天つ罪とされ、殺人・近親相姦などが国つ罪と分類されている。共同体の秩序を乱す行為がことさらに重い『祓ふ』べき行為とされることなどには、和辻哲郎の言う『清き明き心』すなわち神および集団へ、隠し事のない心をもって従うことを重要な生き方としたことがあらわれている。スサノヲをめぐる神話では、一体的な感情的融和の状態から、次第に異界が分離し、奇異なるもの、超越的なものが、後景に退いていく、『古事記』全体の方向性が描かれる。このことも、『古事記』世界が、現実を複層的に捉える神話的思惟を根底に捉えていたことを示すと理解できよう。秩序の生成が同時に反秩序によって支えられていることを示しているのである」

「神とは何か」として、著者は「『古事記』が今にまでもつ最大の意味は、神とは何か、という問題と言ってよかろう。冒頭の部分や神話の断片から、一神教の神話とは明確に異なり、ギリシャ神話に近く、見方によっては人の事績の神話的表現と見える。しかしまた、神と言う限りは、何事かの現世を超える力をもつものではある。しかしその境界は明確ではない。のちに室町時代に布教にきたキリシタンの宣教師たちが、自らの超越者、デウスに『神』という訳語を当てることをしなかったことを想起しよう」と述べています。

3「歌謡の発生と『万葉集』」では、「歌の発生」として、神話的な思考をめぐって『古事記』『日本書紀』の神代の物語の中に、その始まりを探ってみたが、歌謡という叙情の表現の形式の始まりも神代の物語のなかに古拙なかたちで見ることができると指摘し、著者は「思想史の考察の対象にふさわしい作品として、現存する最初の歌謡集である『万葉集』が私たちの前にある。歌(のちには短歌を主にするが、発生の初期にはさまざまの歌形があった)は日本の文化の一形式として、思想の歴史のなかで、今に至るまで長く重要な位置を占めてきた」と述べます。

続けて、著者は「日本では、西洋流の『哲学』のような思考の形式は育たなかったが、歌は人生に関する随想的な表明という側面を担ってきたし、政治や、仏教や儒教的な学問を背後で支える人の情緒や気分とも結びついてきた。また、中世や近世に『歌論』というきわめて抽象的な思想を展開する母胎ともなった」と述べ、さらには「『万葉集』と思想史」として、「『万葉集』は最初の歌謡集である。記紀歌謡のほか『風土記』などの歌謡を総称して上代歌謡と称するが、それらと比較しても、4500余りという歌の数からしても、自然や人間社会を受け止める感性・情調や気分を知る格好のテキストであり、思想史上重要である」と述べています。

「歌のかたち――雑歌・相聞歌・挽歌」として、『万葉集』は後半の巻を除いて分類(「部立」)されていると指摘し、著者は「全体を通じて統一がとれているとは言えないが、大きく分けて、雑歌・挽歌・相聞歌の三種を中心に、四季の歌などが加わる。雑歌は生活の全般が、相聞歌は愛の歌、すなわち人と人の関係が、挽歌は『挽』が『ひく』ことであるように、棺をひく、すなわち死者を悼む歌である。すなわち『万葉集』では、誕生から死に至る人生の諸側面がうたわれていることになる。それらは人生の具体的で臨場性あふれる場、いわばトポスに向けて発せられ、また歌はそうした場を強い感情を伴って作り出すものであった」と述べます。

また、『万葉集』の歌の叙情は自然景観と深く結びついているとして、著者は「情は、自然のなかに浄化され昇華されていく。人生が営まれる場所が、『やまとの国』という国土、さらにそれを成り立たせている自然と深く結びつく。その場はなお、ある種、神的なものとの確かなつながりのなかにある。自然はなお神と連なり、同時に特定の神に帰せられるのではなく、しめやかな力動性を内に秘めたものとして、ゆるやかに人間を包み込んでいる、と言える」と述べます。

続けて、万葉の歌の叙情が自然景観と深く結びついているということと、さらにその自然描写が『きよし』『さやけし』という『清』と表現される歌が多いことは、つとに指摘されてきたとして、著者は「自然が、その奥に何事か神的なるものとの連続性において捉えられていたことを示しているとともに、自然から『古事記』的な神が後景に退きつつ、その奥行きを保ったまま人間を庇護する性格、慰藉たるものとなったことを示している」と述べます。また、「『万葉集』の思想史」として、「『古事記』と『日本書紀』、さらに『万葉集』という書物の誕生の背景には、官人自体が、古代への憧憬と連続の意識とともに、中国的文明とその価値観からは、日本の古代を未開と見る意識がいわば、二重になって共存していたと言えるかもしれない。歌はその間を埋めるものであったろう」とも述べています。

4「仏教の受容とその展開――古代仏教の姿」では、「仏教の受容と思想史」として、日本への仏教の伝来は、日本の思想史にとって大きな事件であったと指摘し、著者は「仏教はすでに大陸や半島で広まっており、その普遍性のなかに列島も取り込まれることとなったのである。今日、日本は仏教国であると言うと、いろいろな面で宗教性の薄れた現代の日本人には、必ずしも納得がいかない、という感覚を持つ向きもあるかと思う。しかし歴史的には日本は、中国・朝鮮半島、あるいはチベット、モンゴル、さらにベトナムを含めた、アジアの大乗仏教圏に属している。古代から中世、そして近世に至る日本の思想や文芸の歴史は、濃厚な仏教の色彩のなかで展開してきた。儒教が新たな装いをまとい盛んになる近世までの千年近くの日本の思想史は仏法をめぐる思索、仏教の影響を深く残す文芸などに表現された宗教思想史であり、倫理思想史であったと言ってよい」と述べます。

また、日本の仏教の受容も中国文化・漢字を通してであり、その漢字を通じての仏教の思想的受容は、儒教(儒学)の受容とほぼ重なるかたちで進んだとして、著者は「儒教(儒学)も支配層の教養として重要な意味をもったが、仏教の受容が日本の思想、民衆の精神生活に与えた影響は計り知れないものがある。神話等に表現された体系的とは言い難い神道の宗教性と比べれば、体系性をもち哲学的言語で表現する仏教の受容は、思想史上において、より大きな意味をもつ出来事だった。明治以後の日本思想史研究のなかでは、仏教によって初めて日本の哲学的思想の歴史は始まるとする見方もある(永田広志ら)」と述べるのでした。

5「聖徳太子の伝説」では、「太子信仰」として、聖徳太子への信仰は、その後の文学・思想に大きな意味をもつことを指摘し、著者は「中世末期の動乱のなかで、数々の予言の書が出るがその主体が聖徳太子とされることや、あるいは中世説話、たとえば『小栗判官』の物語で、再生した小栗が療養に熊野に赴く際、太子創建と伝えられる四天王寺に立ち寄るというかたちをとっていることなどは、太子の神格化と深く結びついている。また、浄土真宗の開祖親鸞の太子信仰は篤く、それは真宗寺院の、太子堂の存在にあらわれている。また、崇峻天皇を殺した蘇我馬子に、太子が協力して政治をおこなったと見えることの真意など、慈円の『愚管抄』等、後の世からその意味を議論することが、1つの論点になっている」と述べています。

6「仏教の深化――平安仏教の思想」では、「平安仏教の成立」として、「奈良仏教は、鎮護国家を目標とし、護国を説く『法華経』『最勝王経』『仁王経』を尊重し、祈禱を主とする国家仏教であったが、他方、教理の受容史の展開・深化も見られ、学問仏教という性格も持つものであった。しかし、この国土の人々の心性への仏教の浸透という意味では、その後の日本仏教の展開の直接の源流であり、今日まで多大な影響を持っているのが、平安仏教である」と述べています。

また、「『十住心論』と心の階梯」として、空海の真言密教の特徴は、この体系性が人間の感性的な側面の切り捨てでなく、それを体系のうちに包み込むものであったところにあると指摘し、著者は「具体的な修行として、身口意の三業、すなわち手に印相をむすび、口に真言を唱え、心を集中する三蜜をもって、宇宙そのものとしての仏(大日如来。毘盧遮那ともいう)と一体化し、この身のまま成仏する即身成仏の思想的また、そうした感性的な側面からのものであろう」と述べ、さらには「空海の人柄・功績は後世、日本文化に多くの影響を残すこととなった。そもそも宗教とは、聖なるものと賤なるものとの交感の場という側面を持つ。空海という人格も聖徳太子と同じょうに、聖と賤とを二つながら含み取る人格と、人々の目に映ったのである」と述べています。

7「王朝の文化と思想」では、「平仮名の文学」として、「表の漢字文化とその裏の独自の表現世界としての仮名文化という、この二重性こそが、この期に限らず国風化以降の日本の思想文化の大きな特徴となる」と述べた後、「和歌の隆盛」として「そのことは紀貫之も編者の一人であった『古今和歌集』にあらわれる。日本の花鳥風月の見方の原型をつくったとされるこの歌集には、巻頭に紀貫之による仮名序が、巻末に紀淑望による真名序がつく」と述べるのでした。

第二章「中世」の2「『愚管抄』と『平家物語』」では、「平家物語――諸行無常」として、『平家物語』の無常は、戦闘者たる武士がその運命をどのように受け止めたかと関わっていると指摘し、著者は「それは貴族世界の『宿世』という自らの人生の限界性や儚さへの捉え方とは異なり、身に迫る事柄を、敗北であれ、死であれ、正面から受け止める姿勢である。この物語には怨親平等の思想が流れていると言われる。確かに、どの人物の描き方にもその栄華と没落を『あはれ』と受け止める主調が流れている。これは、琵琶法師によって広く民衆に受け止められたときの受け手の情の反映であろう。『灌頂巻』では平家の生き残った女院(清盛の娘徳子。建礼門院)が平家一門の菩提を弔い、自らを成仏する姿を描く。『平家物語』そのものが、鎮魂の物語であった。これは思想史を流れる、敗者に向ける思想の1つのあらわれでもある」と述べています。

4「浄土教と鎌倉仏教の思想」では、「鎌倉の新仏教――浄土信仰と法然」として、平安時代の浄土信仰の隆盛は、宗教的には末法の到来、政治的には源平の争乱という時代を経てますます盛んになったと指摘し、著者は「仏教の特徴として、大乗の僧は自らの信を求めて思索するとともに、同時に菩薩僧として世のため人のための教化に力を尽くすことを本分とする。鎌倉仏教の祖師たちの姿はまさにその菩薩僧のそれである。浄土信仰・浄土思想は、1052年(永承7)に末法の世が到来するという説(入末法説)により、そして、時を同じくして始まる社会的な動揺とあいまって、末法の人間の機根のありようへの不信をもとに急速に広まった。鎌倉仏教という一群のいわば宗教上の改革は、まずは浄土思想から始まる」と述べます。

「日蓮――『法華経』の行者と題目」では、日蓮の教えには大きく2つの要素があるとして、著者は「1つは末法の時代意識の強烈な自覚であり、他方では『法華経』への熱烈な帰依であったが、その2つは密接につながっていた。念仏を否定し、『法華経』への帰依を説いて寺を去った日蓮は、鎌倉で布教を始めた。時あたかも天変地異が続き、それを背景に著したのがとくに法然批判を意図した『立正安国論』である。日蓮は、『法華経』による正しい仏法を立て、世俗世界を安らかな国とするという意を込めた。天変地異の原因は菩薩や善神が日本を捨て去ったことによる。外国の侵略は避けられないだろう。念仏者の主張は『法華経』を誹謗するものである。念仏者を排除するなら安泰となるであろう、という趣旨を込めて、北条時頼に献上したものであった。この事件で、日蓮は伊豆伊東に流された」と述べます。

また、日蓮の理解では、釈迦仏が方便を捨て、真実の教説を語ったものであるとして、著者は「従来の教えでは救われがたい声聞乗や縁覚乗が救われることが説かれているとしてきた。また『法華経』の仏は歴史的な存在としてのそれでなく、永遠の昔から完全な智を獲得して、真理を説いている久遠仏である。『法華経』の一字一字が仏である。ただ『法華経』にはそれを受持し、読誦する菩薩、守る菩薩が描かれていない。経の半ばで地中から4人の菩薩が涌き出てくるが、この四菩薩(上行菩薩・無辺行菩薩・浄行菩薩・安立菩薩)が衆生に題目を授けたのであり、『南無妙法蓮華経』の題目にこそ『法華経』の精神は完全に含まれている。この5字(「妙法蓮華経」を守っていけば、釈迦仏は因と果の2つの功徳を与えてくれる。われわれは『法華経』の教えを実践する行者とならねばならない)」と述べます。

5「芸道論と室町文化」では、「室町期と思想・文化」として、朝廷が北朝と南朝に分かれて対立した南北朝時代・室町時代とは、一般に織豊政権の成立時期を中世の終期と見る見方から言えば、中世の後期に当たることを指摘し、著者は「なかでも室町期は、その絢爛たる文化と比べ、個人の名を冠される思想では、あまり大きなものが出た時代ではない。かわって建築物や絵画などの芸術、あるいは花道、茶道、能、狂言、庭園など、日本文化に今伝わる様々なジャンルが成立した時期である。この時代は公家的なものと武家的なるのが合した時代である。また、1367年に異民族支配の元朝が滅び、明朝が始まり、半島・大陸との人物・海商等交流もさらに繁くなり、元(1260~1368)に滅ぼされた宋・南宋(960~1279)、そして明などの、唐土の学問文物への愛好が再び高まる時期でもある」と述べます。

「鎮魂の形式」として、多くの作品に見られるように、能という芸能は、特定の個人に仮託して、満たされぬ孤絶した情と魂の鎮魂を果たすという役割をもっていたとされることを指摘し、著者は「僧はワキとして鎮魂に参与するが、能という芸能が既成の宗教とは別のかたちをとって、同じ働きをしていると言えよう。能狂言にかぎらず、芸術芸能には、いわゆる神が登場人物になる作品が多い。中世鎌倉期からの神仏習合の発達の1つのあらわれでもあろう。そして能は鎮魂の終わりに、ハレの今日の日、永続するこの世の安寧を言祝ぎ祈念する。室町の将軍に愛好された申楽の能は、信長・秀吉にも好まれ、徳川時代になると武士の『式楽』としての位置を確立する。大和四座に源流をもつ四流に喜多流が加わった五流は、明治維新により武家の庇護を失うが、独自の努力を続け今に伝わっている。今も日本の精神史を考える格好の材料であることには変わりない」と述べています。

「歌論と連歌論」として、幽玄は、正徹の歌論(『正徹物語』1448~50頃)、二条良基・心敬の連歌論、世阿弥の能楽論などを経て、室町的な花やかな美へと変化していったと指摘し、著者は「今に至るまで日本文化の美の理念の1つである。なお、室町期は、広範な文化の解放とともに、口伝・秘伝という形式が残ったこと無視できない。とくに『古今伝授』という『古今集』解釈の秘伝化の隆盛もこの時代の特徴である。『古今伝授』とは『古今集』の難読の歌の解釈などを秘伝として伝えるものである。平安末期から鎌倉期に、和歌の権威者の家の伝えとして起こり、その後二条家・京極家・冷泉家などがその担い手となる。室町期に二条家の東常縁が連歌師宗祇に伝え、その流れが正統となる。江戸期の国学は古今伝授の無意味さを批判するかたちで始まる。学問思想が秘伝から公開の道を歩むのも徳川時代を待たねばならない」と述べます。

「水墨画・庭園・茶の湯・花」として、古来庭園は重要であったことを指摘し、著者は「平安時代に成立した『作庭記』は院政期に書かれた秘伝書であるが、理念を異にする中世以降も重視され、後世にまで影響を及ぼした。橘俊綱(1023~94)の作とされる。貴族の作庭を見聞体験したことを、当時の口伝などをまとめた記録より編集したのである。寝殿造系庭園の形態と意匠に関して、全体の地割りから石、池、中島、滝、遣水、泉、樹などについて実践的に記述している。また作庭上の禁忌についての記載がある。作庭に当たっては『生得の山水』を思わせるようにという自然順応の考え方をとりつつ、自由な意匠を尊重している」と述べます。

連歌・茶の湯・いけばな(立花、「りっか」ともいう。花道は茶道と同じく江戸時代の命名)・能は、和歌の教養を仲立ちとし、禅の濃厚な雰囲気をまといながら、相互に連関していたことを紹介し、著者は「茶では、わび茶の開祖であり連歌師でもあった、村田珠光の口伝『珠光心の文』がある。茶の湯はその後千利休によって大成された。花については、1523年頃から43年頃までに活躍した立花の名手で池坊の流れの大成者でもある池坊専応の口伝を記述した、いけばなの伝書『専応口伝』などがある」と述べます。

第三章「近世」の1「キリシタンの伝来とその思想」では、「キリスト教の東アジアへの到達」として、キリスト教の日本への伝来は、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸した1549年のことであると紹介し、著者は「ザビエルが日本を目指したのは、マラッカで出会った日本人ヤジロウの知性に感銘を受けたことによるという。ヨーロッパでのプロテスタントによる宗教改革は、ローマ・カトリック側の危機感を呼び、各地に布教活動を展開し、教圏はインド・マラッカに及んだ。イエズス会(1534年、騎士を出自とするイグナチオ・デ・ロヨラがパリ大学で6名の同志と結成)はとくに積極的で、極東の島国まで布教を企てた。中国においては、イタリア人イエズス会士、マテオ・リッチ(中国名利瑪竇)が1582年にマカオに至り中国大陸に入ることに成功し、明末におけるキリスト教布教の先駆けとなった(「天主教」と称される)」と述べています。

「デウスと神」では、キリスト教と異教の接触にあらわれた象徴的な事柄の1つが、その信仰する超越的存在(神)の呼称であるとして、著者は「一神教の神と日本の神道の神々が同じように考えられないということは宣教師たちの早くからの認識であった(ゲオルク・シュールハンマー『イエズス会宣教師が見た日本の神々』)。カミをあくまで日本の固有の信仰の神々の名称と見なした上で、自らの超越的存在を日本人に受け入れられやすいように、ザビエルは初期には密教の大日如来の『大日』を使った。しかし仏教徒の間で誤解を生み、とくに真言宗からの反撃を受けたため、のちには『デウス』と原語(ラテン語)で呼ぶようになった。信徒間では『天道』『天主』という呼称も使われたが、キリシタン版の書籍印刷が始まる1590年代に原語主義が徹底された)」と述べます。

続けて、この神の名称に見られるように、キリシタンの伝来は、単に翻訳の問題に限らず、日本の宗教的伝統と新しい異教の宗教性との、比較文化的・比較思想的な接触あるいは対決の様相をうかがわせる出来事であったとして、著者は「キリシタン教義書では、愛は「(ご)大切」と訳されるなど、仏教語や日常語と原語との微妙な混在が見られる。死後の生を『後生』と呼び、あるいは救済を『解脱』とするなど、日常語となっていた仏教の用語を使い、時に応じて原語を交えるなどの工夫が見られる」と述べます。

「無の宗教とキリシタン」として、理論的な側面で、キリシタンとまずぶつかったのは仏教であったことを指摘する著者は、「仏教側からキリシタンの教義のいくつかへの攻撃があったが、宣教師ルイス・フロイスらは、『霊魂不滅』の問題こそ、布教にとって重要なことと考えていたらしい。1569年の、信長の面前でのフロイス、ロレンソ了斎(隻眼の琵琶法師であったが、山口でフランシスコ・ザビエルより受洗し、最初の日本人イエズス会イルマンとなった。1526~92)と仏教僧日乗上人との宗論(教義をめぐる討論)でも、仏教側から一番反撃を受けたのが、霊魂不滅の問題であったからである」と述べています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「フロイスは日本人は、霊魂不滅の反対者であるらしいという感想を述べている。広く民衆に浸透した輪廻観や、中世浄土信仰の普及という点から見れば、キリスト教の教義のうち、霊魂の不滅、天国と地獄、来世の賞罰、という教え自体は、日本人に受け入れやすかったと見るのが普通であろう。それが強い抵抗を受けたということの理由として、和辻哲郎は、最初に宣教師が接触したのが、仏教の空の哲学を信奉する禅僧たちであったこと、信長の叡山焼き討ちに見られるように、新興の武士たちの間での迷信排除の態度のあらわれ、などを挙げている(『日本倫理思想史』)」

「新しい世界観」では、キリシタンの登場と衰退は、まさに近世儒教の胚胎の時期に当たるとして、著者は「キリシタンの当初の論争の相手はもっぱら仏教であったが、徳川期に入ってからは儒教が対峙する。地球球体説への林羅山の朱子学的世界観からの論駁はそうした一場面である(林羅山の『排耶蘇』〔1606〕にハビアンを訪ねた記録がある)。しかし、東アジアの思想とは異なる別種の思想、信仰のあり方をもつキリシタンの存在の記憶は、その後、政治的な禁圧とは別に、儒教思想の展開にも、あるいは国学などにも陰のように意識され続けることとなる」と述べます。

また、キリシタン禁圧に劣らず、仏教各派への統制、日蓮宗の不受不施派への弾圧など、幕府の宗教的統制が及んだことは、近世の思想を考える際に重要であるとして、著者は「信長の一向一揆への苛烈な対応から始まり、徳川の宗教政策(宗門改・宗旨人別帳など)に至る道程、邪教・邪宗観の形成は、日本人の宗教性の、あるいは宗教への拒否感の深いところに今も痕跡をとどめている。こうした宗教政策の採用は、近世の朱子学の受容とも深く結びつく事象であった」と述べるのでした。

2「朱子学派の登場」では、「禅から朱子学へ」として、「戦国時代から江戸の初期は、まさに仏教、儒教、キリシタンの思想が交わり、そのなかから朱子学が立ち上がってくるが、初期の儒者は、その多くが五山禅僧(藤原惺窩ら)または五出の雰囲気によって育てられた人々(林羅山ら)であった」と述べられています。「儒教の展開と朱子学」としては、「朱子学は、宇宙論としての『理気二元論』、人性論としての『性即理』、知的態度としての『格物致知』などからなる学説である」との説明がされています。

「朱子学と陽明学」では、著者は林羅山に言及しながら、「羅山は仏教に批判的である一方で、神道を重視し、神道と儒教の一致を説く(理当心地神道)。国の根幹は、伊弉諾・伊弉冉の二神がつくり、天照大神が示した神道に則ったものであると捉えられる。このあと朱子学は、それ以外の儒学(異学)への幕府の統制のなかで官学化するが、他方では、朱子学以外の多様な学問が盛んとなる。徳川初期の朱子学にすでにその萌芽はあったとも言える。湯島に今もその姿をとどめる湯島聖堂では、武士だけでなく町民も学ぶことができた。朱子学者は、藩校の指導者となる者が多かったが、その他にも様々な系列がある。思想家としては一派を成した山崎闇斎(1618~1682)がいる」と述べています。

5「儒教的学問と教養の進展」では、「寛政異学の禁」として、著者は「官学としての朱子学と異なる学問、とりわけ蘐園学派(徂徠派)の隆盛を見て、松平定信は・寛政の政治改革のなかで、『異学の禁』を出し、官学たる朱子学を盛り立てるべく、陽明学・仁斎学・祖徠学などの異学が学問所で講じられること、幕吏登用試験に用いることを禁止した。藩校もこの禁に応じたところもあったが、必ずしも遵守されていたわけではなかった。朱子学に限らず、明治になっても儒学の様々な学統・人脈は影響をもっていた。幕末から明治初期の西洋思想の受容も、こうした儒教的教養の上におこなわれたのである」と述べます。

7「国学の思想」では、「賀茂真淵――『同じきに似て異なる心』の風景」として、著者は「契沖の学問に影響され国学的学問を進めたのは、荷田春満(1669~1736)である。神道家として『万葉集』だけでなく『古事記』『日本書紀』の研究によって、神道的な部分を切り開いた。歌論もあるが、その中心は神道に関わっていた。国学の四大人(春満・真淵・宣長・篤胤)を正統の学統とする見方は、のちに平田派が春満以来の神道的学統を重視して付けた名称である。『創学校啓』(1728)は、『古語』を解明することが『古義』の解明につながるという立場を唱えたものである。春満に学んだ賀茂真淵は、神職からという出自もあり、歌を主題としながら、茂睡・契沖と違い、儒教批判の口火を切り、また中世歌学の背後の仏教への反感をあらわにした国学者である。『万葉集』等の研究を通じて、真淵は日本の古代を理想と見る」と述べます。

続けて、著者は真淵について、「彼の『古学』とは、万事簡素で作為なく道徳的強制もなく『天地にかなって』治まっていてやすらかであった上代のあり様を『知り明らめむ』ため、『いにしへの歌』を学び『己がよむ歌』を修練することであった(『歌意考』)。人は『さかしら心』やそれを助長する儒教の影響を断ち切るために、歌詠を通じて『いにしへを己が心言にならは』(『賀茂翁家集』巻之三)すことで、上代の理想の風を実現できる。人の心をうたう歌というのは、一見無用のものと見えるが実は世の治乱興亡の要で、『家より国におよび国より天が下に至るまで用をなす』(『万葉秘説』)ものである。同じく治国平天下に有効であろうとする儒教が『理り』を説くことで世に争いをたらすのに対して、和歌は『和らぎ』をもたらすと見た」と述べています。

真淵の次は宣長です。「宣長の思想――歌論と物語論」として、本居宣長(1730~1801)が若年から和歌や古典に関心をもっていたことを指摘し、著者は「それがはっきりと学問としてのかたちをとったのは、伊勢松坂で木綿商を営んでいた家が商売をやめ、医者として身を立てるべく儒学・医学を学ぶために京都に遊学した頃、契沖の『百人一首改観抄』をはじめ、その著作に触れたことが大きかった。国学というと反儒学、反仏教の側面が強調されるが、宣長自身、近世の学問の発達が自らの『古学』をも発展させたと述べ、儒学と古学の相補性を指摘している。若い頃の日記に『ジンサイ・ソライ』の名が出てくるのは、よく知られているが、宣長自身はその影響によって『古学』が形成されたことは否定する。しかし、朱子学や反朱子学また蘭学に常にまなざしを注いでいたことは忘れてはならない」と述べています。

「もののあはれ論と理の批判」では、著者は「『もののあはれ』については、『すべて世の中にありとあることにふれて、其おもむき心ばへをわきまへしりて、うれしかるべき事はうれしく、おかしかるべき事はおかしく、かなしかるべき事はかなしく、こひしかるべきことはこひしく、それそれに情の感くが物のあはれをしるなり。それを何とも思はず、情の感かぬが物のあはれをしらぬ也』(『石上私激言』巻一)と定義されるが、さらには『源氏物語』の登場人物の風儀がそれであり、さらに『物のあはれをしるといふことをおしひろめなば、身ををさめ、家をも国をも治べき道にも、わたりぬべき也』(『源氏物語玉の小櫛』二の巻)と修身治国にも通じるものという」と述べます。

「宣長の知的世界の風景」では、宣長の学は結局のところ、日本の絶対性を説くことに帰着したとして、著者は「しかしまたその知的関心は、東洋の伝統的思想の形態、さらには西洋学のあり方を含む、18世紀の日本における〈知の配置〉に目を向けるのであった点を見落としてはならないだろう。なお宣長の歌論・言語観と正面から対峙した国学者としては、富士谷御杖がいる。『ひととひととの間』あるいは『あはひ』に成り立つ和歌の呼び起こす共感とは何かということを問題にしながら、宣長の言語観を批判し、倒語(和歌の言語は、日常言語=直言とは異なり、あるものを指していると見えながら異なるものを指し示す)という概念を立て、和歌論そして神話解釈に新機軸を拓いた。そして欲情こそ『道』に連なる仕組みであると唱えた」と述べます。

宣長の次は篤胤です。平田篤胤について、著者は「何よりもその見解を特徴づけるのは、死者はあの穢い黄泉の国に行くという説は漢籍の影響を受けたものだとすることにある。彼は、幽冥界という世界を構想する。幽冥界とは、大国主神が国を譲って現世から姿を消したあと支配している領域である。イザナミが赴いたのも死んだものとしてではなく、顕身のまま黄泉の国に行ったのであると見る。人の屍は黄泉に行くが、魂はそのようなところに行くはずはない。天に戻るはずであるが、しかし古伝にそれがなく、事実によっても確かめられない。そこで古伝の真意と現世での表徴から、魂は、永久にこの国土にいる、すなわちこの顕国の内にある『ほのかにしてみえないあたり』『社』『祠』『墓のほとり』に留まり身近な者たちに『幸』を与え見守っているとした(『霊の真柱』)。これが篤胤のいう『魂の行方の安定』であった(近傍他界観)」と述べています。

その論を組み立てる過程で、篤胤は西洋の科学思想を利用し、また中国経由のキリスト教の知識、救済観を、密かに援用したことも明らかになっているとして、著者は「あるいは篤胤の議論も、その魂の救済の問題は、柳田國男(1875~1962)や折口信夫の民俗学に影響し、継承された。彼らの学問が新国学と称されるゆえんである」と述べています。

8「町人・農民の思想」では、「農民の思想――二宮尊徳」として、尊徳の思想の真随は、常に自然と人間の全体を見渡しその案配を差配する受動性と能動性のバランスにあると言ってよいだろうと述べ、さらに「荒地開拓などの『仕法書』(現状認識と目的達成の手順)は膨大に残っているが、観察眼と現実的な対策の緻密さが際立っている。彼は天道と人道を明確に区分けする。『天道は自然に行はるる道なり。人道は人の立つ所の道なり。元より区別判然たるを相混ずるは間違ひなり』『夫人の蔑しむ処の畜道は天理自然の道なり、尊む処の人道は天理に順ふといへども、又作為の道にして自然にあらず』と断言する。ここには自然の恵みを利用しつつ、自然のもたらす厄災を回避し抑えながら収穫を得る農業の体験がにじみ出ている」と述べています。

続けて、著者は「天道」について、「天道とは、天下の事物事象の根底でおのずから働くものである。しかしそれ自体では、人間に恵みをもたらす存在ではない。恵みは、人間がその天道の働きに手を加える『作為』によって、初めて手にできるものである。春夏が来れば百草が芽を出し、育ち、繁り、冬に皆枯れるというふうに天地はめぐるが、これは慰藉としての、あるいは花鳥風月の観照的自然ではない。このように自然と人間を対立的に捉えたところに尊徳の思想の独自性がある」と述べるのでした。

第四章「近代」の1「明治啓蒙思想とその展開」では、「西洋科学の受容」として、著者は「徳川末期の佐幕と勤王、開国と攘夷とが錯綜した複雑な情勢は、1840年に勃発したアへン戦争での隣国清の敗北によって、鎖国政策そのものの維持如何が問われるようになり、新たな局面を迎えた。そして、1853年のペリー来航を機に、幕府は一挙に開国に歩み出す。以後、洋学研究機関を拡充し、欧米に使節団、留学生を送り、西洋事情の摂取に努める。蕃書和解御用掛を蕃書調所(のち洋書調所、開成所、さらに開成学校、東京大学となる)に改称したのもその一環である」と述べます。

また、著者は以下のようにも述べています。

「幕藩体制下にあって、日本・東洋の精神的優位を保持したままで、西洋の優れた文物、とりわけ科学と技術のみを導入しようとした受容の精神を新井白石の感想は、たしかに先取りしていた。白石の感想は、まっすぐに、佐久間象山の『東洋道徳・西洋芸術(技術)』の2つを学び人民に恩恵を与え国恩に報いる(『省諐録』1854)という言葉にあらわれている。科学技術における西洋の優位、道義における東洋の優位という二元論をとりながら、西洋の技術の導入に心を砕いた姿勢につながった」

さらに著者は、「器械芸術は彼(西洋)にとれ、仁義礼智は我(東洋)に存す」(橋本左内=医学、安政の大獄で斬罪)「仁義を致し仁義に死し、西洋器械をとって」大義に死すなら悔いることはない(高野長英「鳥の鳴音」=医学、蛮社の獄で自殺)「堯舜孔子の道を明らかにし、西洋器械の術を尽くさば、何ぞ富国に止まらん、何ぞ強兵に止まらん、大義を四海に布かんのみ」(横井小楠「詩」=思想家、暗殺された)といった言葉を紹介し、「朱子学の『窮理』は西洋科学技術による『窮理』に転換した。東洋の道徳的骨格を保持しながら、西洋技術を摂取受容しようという幕末の壮大なプロジェクトは、科学技術受容が国策として推進された近代日本のそれにつながる。しかし、近代化の本格的開始は、それまでの東洋道徳の優位性という枠組みでは済まず、むしろ西洋技術の背後にあって、それを支える社会体制や精神そのものを導入しなければならないという認識に転換せざるを得なかった」と述べています。

2「明六社とその同人」では、福沢諭吉について、著者は「個人の独立こそが一国の独立につながる。国民の広い意味でのモラルないしエートスに踏み込んで近代化を主張したところに、啓蒙家としての彼の面目があった」と高く評価し、さらに「福沢は人民の生活レベルにまで及ぶ根底的な変化の必然を説くとともに、文明化した生活を支える『人民の精神の発達』を企図している(『文明論之概略』1875)。『民情一新』(1879)では、「民情」に多大な影響を与えたものとして『蒸気船車、電信、郵便、印刷』を挙げ、それらは人民の『交通』(交流)の便の進歩(=空間の縮小)だとし、それによる人民の見聞・交流の拡大こそが『インフヲルメーション』(情報)の意義だと述べている。理想的に進むなら科学技術は、人民生活に利便をもたらし、近代精神を涵養するものであった」と述べています。

福沢諭吉と並ぶ啓蒙主義者の西周についても、西の業績にヨーロッパの哲学用語の日本語訳の確定ということがあるとして、著者は「理性・悟性・感性、主観・客観、分析・総合、帰納・演繹、概念、定義、先天・後天、さらにまた哲学(性理学・希賢学・希哲学と確定までは変遷したが)という言葉も彼による。これらの訳語の選定は、漢学・仏教そして洋学に通じた明治の知識人の典型的な教養に基づく。これらの大半は、今でも東アジアで共通に使われており、その功績はきわめて重要である。ちなみに科学技術の用語も日本での訳語が共通に使われている例は多い。なお、西周は明六社系の啓蒙家のなかでは、既成宗教を批判しつつ、他方、宗教一般すなわち『教門』への理解を示していた。これは西洋哲学の彼なりの受け止め方に関わろう」と述べています。

「中江兆民の思想」では、「日本に哲学なし」という中江兆民の言葉を紹介し、著者は「正確には「我日本古より今に至る迄哲学無し」(『一年有半』)であるが、彼にしてみれば、近世の本居宣長や平田篤胤は考古学者に過ぎず、伊藤仁斎や徂徠も兆民の目からは古典学者に過ぎなかった」として、「中江兆民の思想は、フランスの唯物論の系譜に属するものであり、観念論哲学には批判的である。兆民が、日本にはなかったと言う『哲学』とは、まさに生涯実践したように、世界把握の認識論であるとともに、政治の変革を展望できる実践的哲学であった。弟子からは幸徳秋水が出ている」と述べています。

6「内面への沈着」では、夏目漱石(1867~1916)はイギリス留学の体験から、日本の近代化がいかに皮相上滑りであるかを批判したとして、著者は「日本の開化は、内発的なそれではない。文学者としての漱石は、自己確立を求める個人の内面を描くが、それを批判者となりうる他者と自己との相対的な関係として描きとろうとする。小説の主人公たちも当初は、皮肉な批判家として登場する。それも『それから』あたりから変化する。主人公代助は、人と人との結びつきを疎外する文明と社会を鋭く批判する。しかし友人の妻・三千代との交情を経て、自らを批判する文明の一員であることに気づき、己れ自身が他者から自らを疎外していることが明らかになってくる。以後の作品は、自他の関係こそが根源的な批判者として描かれ、人のエゴイズムが剔抉される」と述べています。

また、漱石と並ぶ文豪であった森鷗外については、「漱石とは対照的な姿を見せたのが、森鷗外(1862~1922)である。彼は陸軍の医官としてーロッパに留学し、出世の階段をのぼりつつ、文学者であり続けたが、その文学・評論もまた、思想史の重要なテキストである。大逆事件以降の閉塞状況をそれなりに受け止めつつ、小説『かのやうに』(1922)に示されるように、近代的自我に目覚めながら、この世界の秩序や運命を「かのやうに」見なす主人公を描いた。この世界の秩序に諦念を抱きつつ随順するかのような作品・思想は、奥深い問題を秘めていよう」と書かれています。

8「昭和の超国家主義と戦時下の思想」では、西田幾多郎について「西田哲学は『正義』の戦争を肯定した哲学として批判を受けた。『絶対無の哲学』には死への誘いの傾向があると批判もされた」とし、和辻哲郎については「戦前の『倫理学』では、国家を最高の人倫組織と見ていたが、戦後、人類社会の理念が国家を超えるものであると修正した。その点で全体主義的とする批判を受けてきたが、他方で、文化多元的な個別文明・文化の認識は一貫していると見える」と述べています。また、「『倫理学』に、和辻の問題は凝縮する。倫理学とは人間の学である。人間とは、人間を生きるものであり、すなわち孤立的な存在ではない。人間は個人的存在であると同時に社会的存在である。個人的存在であることと社会的存在であることは、相互に否定し合う関係にあるがゆえに、二重存在と言われる」とも述べます。

さらに、「倫理思想史の研究」として、和辻の書いた通史『日本倫理思想史』(1952)は、倫理学と不可分であると述べ、その理由を「なぜなら倫理は普遍的であるが、そのあらわれは特殊的であり、特定の社会構造を介して特殊なかたちで、歴史的にあらわれるからである(「具体的普遍」と和辻は言う)」と説明し、さらに「和辻はこれを倫理と区別して『倫理思想』と呼ぶ。『日本倫理思想史』は戦後書かれるが、『古代日本文化』以来の和辻の日本思想・文化に寄せるまなざしの総決算となっている。古代の神話から説き起こし、近代まで至るその緒論は、日本の思想的展開を人倫的国家の理想の展開と捉える視点で一貫している。古代での全体への帰順を生きる『清明心』が、のちの『正直』、あるいは君子道徳の強調につながっていったとして、倫理思想による日本像を描く」と述べています。

10「近代の日本思想史研究と哲学」では、「敗戦の予感のなかで――『日本的霊性』と『先祖の話』」として、「敗戦が目前に迫り予感された時期に、2つの対照的な著作が著されている。1つは禅仏教の思想家鈴木大拙の『日本的霊性』(1944年12月執筆)である。禅の立場に立ち、また浄土思想も『浄土はあってもよしなくてもよい』と禅的に理解し評価する鈴木は、日本の高い霊的な自覚(霊性の自覚)を鎌倉仏教に始まると見る。『魂』では具象的にすぎるし、『精神』は描象性を帯びると鈴木は言うが、『霊性』という言葉には、戦時下の『大和魂』『日本精神』の宣揚への批判が込められてもいよう」と述べます。

続けて、著者は以下のようにも述べています。

「もう1つの著作は柳田國男の『先祖の話』(1945年4月から5月執筆、46年刊)である。柳田は、連日の空襲下で書かれたというこの書で、今次の戦争という未曾有の経験のただなかで、人々の心に思い起こされた問題があると言う。それは、死んで人の魂はどこにいくか、ということである。柳田は、霊は永久にこの国土にとどまって、そう遠方には行ってしまわないという『信仰』など、魂をめぐる四つほどの伝統的観念をとりあげる。死者を個人として祀る仏教は祖霊を孤独にしたが、そうした仏教の千数百年の『薫染』(『魂の行くへ』)にもかかわらず、日本人の基底の信仰的心性は変わらなかった、と彼は見る」

鈴木大拙と柳田國男について、著者は「当然に鈴木は、貴族文化を否定し、鎌倉時代の武士の精神や鎌倉仏教を霊性(宗教的自覚と内省)のあらわれと評価し、そうした鎌倉時代以降の思想の展開に価値を置く(中世伊勢神道にも霊性・内省の兆しを見ている)。他方、柳田は中世以前の古代の思想や心性の古層を評価する。両者の過去を見る視点は、対照的である」と述べています。これは、きわめて興味深い指摘であると言えるでしょう。

第五章「現代」の2「戦後的なるものの相対化――主体・作為の捉え方」では、「家族の変容」として、著者は「柳田國男が1946年(昭和21)に『今の民法が制定されてからわずか40年ばかりの内にも日本人の家に対する考え方がよほど変わってきた』と、明治民法が実体としての家に与えた影響を述べている。また『ひとが現行法の枠の中においてどれだけまで自由な選択をして来たのか』を記録して残しておきたいと述べ、旧民法の下でも自由な選択、自己決定はありえたと指摘している。ちなみに、柳田はこれに続けて『法令をかえれば一国の慣習を変化させうると考える人がたくさんになった』と戦争中の家族改造の試み、戦後の新民法の方向を指して言い、同時に家族と慣習との根深い関連を軽々に無視しうるものでないことをも示唆している」と述べています。

続けて、同様な見方は、たとえば和辻哲郎の家族論の位置づけにもとることができるとして、著者は「和辻は個人を否定するその共同体論、あるいは国家観によって多くの批判を戦後受けてきた。しかし家族との関係では、忠と孝の一致という視点から、家を日本古来の醇風美俗だと言い募るいわゆる家族国家論的な家族把握を、和辻は歴史の曲解であると突き放している。夫婦の『二人共同体』を人間の学の出発点に置くその家族論は、大正の個人主義的傾向のなか、都市部でまさに増加し実感されつつあった家族のあり方をくみ取った家族論であるということが言える。和辻の家族論は血縁的家族意識で言えば、昭和30年頃に起こった直系家族から夫婦家族への流れ、さらには脱家族への流れの夫婦家族に早くも位置を置き、性的共同存在という位相では、生殖家族から恋愛家族へのありようを示していたものであった」と述べます。

「大衆と思想――吉本隆明」では、吉本の独自の概念の1つである共同幻想・対幻想を取り上げ、著者は「個人と共同性の問題を、個体の自立性を求めて打ち立てようとするときの、そこに潜む困難さというのが初期のモチーフであった。個人はいやおうなく自然を含む共同性のうちに生きるしかない。自立した個人として生きようとすると『自然から背き、背くこととしての意識(社会)』からも背くという二重の否定・矛盾の内に求める以外にない。『現実に対する二重の打ち消しの交叉するところに結ばれる虚像』『「逆立」した「幻想」として存在』するしかない(菅野覚明『吉本隆明』)のである。共同幻想と個人の関係は、『共同幻想論』(1968)では、共同幻想・個入幻想・対幻想という3項をたて、神話や柳田民俗学の知見を題材としながら、天皇制さらには国家という共同幻想の成立機序として深化させた」と述べています。

「戦後思想史の転換点――新たな相対化とポストモダン思想」では、著者は戦後を代表する思想家である丸山眞男への批判を取り上げ、数度にわたる丸山批判は、戦後の日本の社会的変化、それに影響を与えた世界的思想の情勢と重なるか、あるいは少し遅れてその後を追うようにして起こったと指摘し、「1945年から1950年代の戦後啓蒙・近代主義が展開された時期、1960年代の戦後啓蒙の批判と相対化が起きた時期、そして1980年頃から1990年代は、ポストモダンの思潮が勢いを増し、いわゆるニューアカデミズム(浅田彰、中沢新一ら)が隆盛となった。続いてポスト戦後が言われ、ベルリンの壁の崩壊・東西ドイツの統合(1989~90年)、ソ連の崩壊(1991年)によってポスト冷戦の時代となる。国内的には、オウム真理教による地下鉄サリン事件(1995年)が起こり、社会の変質が大きなテーマとなっていった」と述べています。

3「戦後の哲学とその変遷」では、「事象そのものへ」として、著者は「近年の哲学的志向は、現実的なるものへの強い関心に支えられている。もともと哲学的言語は、そのものが『現実』ではない、超越性あるいは二世界の志向をもつ。学問領域としての哲学は、哲学史のテキストとその内在的理解をまずは学的基礎としている。しかし、近年は、とくに現象学的な関心が、単なる方法としてのそれを超えて広がっていると言える。古典哲学の研究者が、現代的問題への積極的発言をするのもその1つである。『現場』ないし『臨床』ということが哲学的テーマに入ってきたのも、そのあらわれと言えよう。哲学的な志向が、現実ないし事実性の分析というある種の方法に収斂している」と述べます。

続けて、著者は以下のように述べています。

「現象学的方法が、他者性あるいはモードやファッション、さらには医療現場での対他関係の現象を、分析哲学が、日常的な対他関係、自己意識を問題にし、あるいは正義論を精緻に展開し、フランス哲学は文化の政治性や政治そのものを問うなどである。事柄への関わりのなかで、インド・仏教哲学、中国哲学、イスラム哲学(井筒俊彦ら)の研究者も、共通の哲学的概念と用語を用いることもあり、同じ問題に、それぞれの領域から参与するようになり、哲学的な場を共有するようになったこと近年の特徴である」

「あとがき」では、著者は「J・S・ミルの『自由論』(第二章)に『すべての言語(languages)と文学(literatures)とは、人生とは何であるかについても、また人生において如何に振る舞うべきかについても、一般的な人生に関する言説に充ちている』とあり、また『大方の人々は、経験が、一般的には辛い経験が彼らに真に迫ったものとなるとき、初めて、これらの言説の意味を知るのである』とも言っている」と述べています。

続けて、人が習慣的に自明の理として受け入れている伝統的教説を、受動的に受け入れるのではなく、各自の経験を考とにその意味を考え、自らの意見を手にするとして、著者は「そのことは、人がその個性を発揮し、異なった多様な意見が交わされる自由で寛容な社会が実現する一径路である――私はミルの言葉をこう解する。これはまさに思想史という見方に当てはまる。文学、哲学であれ、宗教思想であれ、政治思想であれ、思想史上のテキストを自ら選び、自ら読むことは、まさにそうした意味での自由な行為であるだろう」と述べるのでした。

本書は462ページの新書ですが、帯のコピーの通りに「神話時代から現代まで日本人の思考をたどる はじめての本格通史」でした。一般には、時代区分や宗教・哲学のジャンルごとに思想家の著作や関連書籍を読むというのが日本思想を学ぶスタイルなのでしょうが、本書のように一気に俯瞰するのは疲労感と爽快感がともにあります。アマゾンでは「美しい夏」さんというレビュアーが「「親鸞、宣長のように7、8頁費やされているものから、芭蕉、梅園のように2行で終わっているもの、花田清輝、坂口安吾他のように4人3行で終わっているものまで、強弱様々だが、何をどれだけ書くのか整理するだけでも大変な作業量で、労作と思う」と書かれていますが、わたしも同感です。そして、わたしは思索のためのメモとして膨大な抜き書きをしましたが、本書のどの箇所を引用するかというのも大変な労を要しました。わたしは1つの作品として、本書を引用しました。宗教や哲学だけでなく、芸能や文化にも広く目配りした本書は、「ジャパニーズ・リベラルアーツの基本テキスト」と呼ぶべきであると思います。何よりも、本書は面白かったです。これからも、何度も読み返したい本です。