- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.12.07

『神道・儒教・仏教』森和也著(ちくま新書)を再読しました。

「江戸思想史のなかの三教」というサブタイトルがついており、江戸の思想を支配していたといえる神道・儒教・仏教には現代人の思考の原風景があることを読み解く野心作で、素晴らしい名著です。 著者は1967年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。専攻は日本思想史。公益財団法人中村元東方研究所専任研究員・東方学院講師、早稲田大学エクステンションセンター講師、NHK学園講師、中央大学政策文化総合研究所客員研究員。

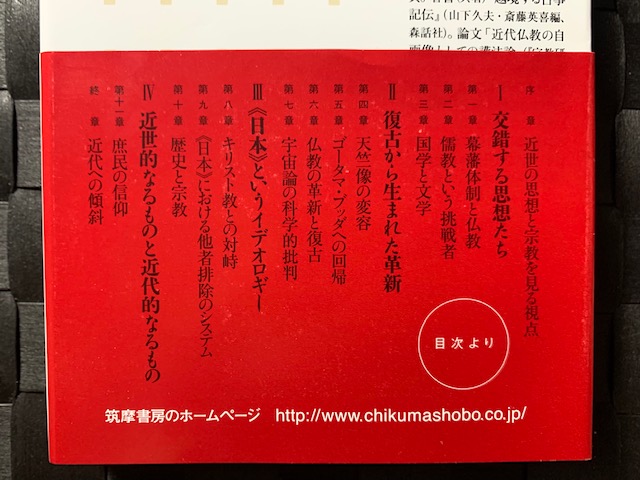

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「江戸思想の深層へ」「現代人の宗教観の根底をたずねて」とあります。カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「現代日本人の意識の深層は江戸時代と地続きであることが明らかにされつつある。したがって江戸の思想を支配していた三教――神道・儒教・仏教――にこそ、我々の内面の問題を解く鍵がある。幕藩体制に組み込まれた仏教。近世の思想界において主導的立場に立った儒教。国学の勃興と明治維新のイデオロギーとして機能した復古神道。これらはいかに交錯し、豊かな思想の世界をかたちづくっていたか。我々の基盤になっている思想の原風景を探訪し、その再構成を試みる野心作」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 近世の思想と宗教を見る視点

Ⅰ 交錯する思想たち

第一章 幕藩体制と仏教

1 仏教による統治と統治される仏教

2 徳川将軍家の仏教的神聖化

3 近世仏教と職分論

4 近世思想における≪聖徳太子≫という存在

第二章 儒教という挑戦者

1 儒者の仏教批判の構造

2 仏教優位から儒教優位への移行

3 儒教による近世的政教分離

4 近世仏教の《横》の広がり

第三章 国学と文学

1 三教一致思想を語る《場》としての近世小説

2 国学と仏教・儒教との弁証法的関係

3 排儒排仏と容儒容仏の共存

Ⅱ 復古から生まれた革新

第四章 天竺像の変容

1 《古伝》の探求と三国世界観の変容

2 天竺からインドへ

3 ヨーロッパ人が教えたインドの実像

第五章 ゴータマ・ブッダへの回帰

1 研究対象としての≪仏教≫

2 《戒律復興》という原点回帰の運動

3 《雅》という場における交歓

4 儒仏を架橋する≪言葉≫への関心

第六章 仏教の革新と復古

1 仏教の徳目としての≪孝≫

2 中央と地方・改革と反改革

3 鎖国の時代の日中交流

第七章 宇宙論の科学的批判

1 西洋が三教に与えた衝撃

2 宇宙論をめぐる葛藤

3 死者との交流

Ⅲ《日本》という

イデオロギー

第八章 キリスト教との対峙

1 還俗という名の《投企》①――儒者への道

2 還俗という名の《投企》②――志士への道

3 本地垂迹的思考法とキリスト教

4 キリスト教邪教観の形成と展開

第九章《日本》における

イデオロギー

他者排除のシステム

1 寺請制度の再評価

2 幕末護法論の陥穽

第十章 歴史と宗教

1 《王権》の正当性

2 神話と歴史

3 《歴史》という名の桎梏

Ⅳ 近世的なるものと

近代的なるもの

第十一章 庶民の信仰

1 世俗とともにある神仏

2 妙好人と近世社会

3 仏教系新宗教の近世的位相

終章 近代への傾斜

1 水戸学から見た神儒仏

2 国学の宗教性の顕在化と仏教

3 仏教における近世から近代への継承

「さらに理解を深めるための参考文献」

「あとがき」

「事項索引」

「人名索引」

序章「近世の思想と宗教を見る視点」では、「江戸時代の多様性」として、著者はこう述べています。

「神道、儒教、仏教、蘭学(洋学)、キリスト教、民間信仰などを単体で語ることは可能であり、むしろ単体で語ることが得てして思想史研究者として誠実な態度とされる。ところが、江戸時代の思想と宗教のありようを全体として語ろうとするとき、これらの諸思想・宗教は一対一どころか一対他で複雑に関係しあっていて、単体で語ることは、間違いではないが、正しくもないということになりかねない。精密な地を這う視線の一方で、上空から大づかみでも全体を眺める視野も必要である。そうでなければ、江戸時代の思想と宗教の実像はわからない」

また、「明治国家というフィルター」として、近世と近代の間に大きく画期として横たわるのは神仏分離と、それによって引き起こされた廃仏毀釈であると指摘し、著者は「日本の宗教の風景はこのとき、大きく変更を強いられることになった。それは単に神仏習合の伝統を改め、神と仏とを切り離すということではなく、神道を中心として日本の宗教制度を作り替える試みであり、仏教以外の儒教やキリスト教、あるいは民間信仰に至るまで影響を蒙るのであった。明治政府の神道国教化政策そのものは早々に頓挫するが、天皇を中心とする国民統合を目指すという国家の意志は変わらなかった。明治21年(1888)6月18日、伊藤博文(1841~1909)が大日本帝国憲法の草案を審議する枢密院での会議の冒頭で述べた言葉は、近代日本の宗教の枠組みのグランドデザインそのものであった」と述べます。

さらに、「自らの視点を自覚する」として、明治初めの廃仏毀釈では国学者・神職による煽動があったことを指摘し、著者は「その煽動が単なる言葉だけに終わらず、民衆に広まり、実際の行動に結びつくにはそれを受け入れる下地が必要である。仏教は、それ相応に民衆の反感を買う面を持っていたとせざるを得ない。一方で仏教內部の改革派も、明治維新によって幕府の統制から自由になったことで、近世仏教を《堕落》したものとして、仏教改革論の声を上げた。しかし、この《堕落》は、社会的かつ政治的な儒者・国学者や、その影響を受けた伊藤、大隈ら志士の視点と、社会的という点では共通しながらも、思想的でもあった僧侶の視点とは区別しておく必要がある。思想の上での認識が、その後の井上円了(1858~1919)や清沢満之(1863~1903)らを近代思想史に登場させることになる」と述べます。

Ⅰ「交錯する思想たち」の第一章「幕藩体制と仏教」の1「仏教による統治と統治される仏教」では、「政治と宗教」として、冒頭に「日本国憲法」(第二十条および第八十九条)には政教分離の原則が記されていることが紹介され、著者は「政教分離の原則は、ヨーロッパでのカソリックとプロテスタントとの文字通りの血みどろの争いの中から生まれた政治思想だが、歴史的に見れば、政教分離である政治体制のほうが特殊で、政治および社会と宗教とは密接な、あるいは不可分な関係にあった。日本においては既存の神祇祭祀に加え、仏教も鎮護国家の宗教として政治の中枢に組み込まれたが、思想的・儀礼的な成熟度の高さから、仏教がむしろ国教の地位を占める状態にあった。高取正男(1926~1981)が『神道の成立』(1979年)で指摘したように、今ある《神道》は仏教との対立·影響関係の中で伝統的な神祇祭祀から再構築されたものである」と述べています。

また、著者は「近世を切り開いた織田信長(1534~1582)・豊臣秀吉(1537~1598)・徳川家康(1543~1616)らが仏教から次第に政治権力を奪っていったのだが、一方で、従来の鎮護国家的な政治と宗教との関係も維持しつつ、自分たちに都合のいいように改変していったのである。それは武家政権側からの仏教に対する一方的な圧力ではなく、仏教側からもそれに応えることで、両者一体となって形成されていった」とも述べています。

3「近世仏教と職分論」では、「鈴木正三の『万民徳用』」として、すべての議論を最終的に心の問題、すなわち心学に収斂させてしまうのが仏教の特徴であると指摘し、著者は「仏教の社会思想化といっても具体的な社会改革のプランを生み出すのではなく、それを行う心のありように議論は止まる。先の西鶴の引用で見れば、人々に職を与えるという行為は《慈悲》にかなうが、《慈悲》という徳目から直接に工場制手工業が生み出されるわけではないのだ」と述べます。

著者は、「職分論と《武士》」として、「正三の職分論と比較して興味深いのは、江戸時代の儒者が職分論で行った《侍》を《武士》に読み替える思想的操作である。そもそも中国の概念である《士》は、日本の《侍》とイコールではない。封建貴族的性格を有する古代中国の《士》ならまだしも、近世中国における《士大夫》とは地主・富商層を出自とする読書人であり、科挙官僚のことである」とも述べます。

さらに、「批判される聖徳太子」として、『聖徳太子五憲法』と写し鏡に当たるものに林羅山の『十七条憲章弁』があることを指摘し、著者は「羅山は第二条のみを取り上げ、太子は真の三宝を知らないと批判し、『孟子』尽心下に拠って真の三宝とは『土地・人民・政事』であるとしている。儒者の聖徳太子批判の戦略は、仏者が賛仰するほど太子が優れた人物ではないと証明することにある。熊沢蕃山(1619~1691)も『三輪物語』(巻一)で、『十七ヶ条の憲法を見るに、道理分明ならず、本才のかたにうとくして、定見なし。学問の才はありても、愚なる心の筆法也』と手厳しく批判しているが、儒者の立場から許すことができないのが、崇峻天皇を弑逆した蘇我馬子と太子が協力して政治を行ったことである。これは君臣道徳上、許されるものではない」と述べています。

そして、太子を批判するのは儒者だけではなく、国学者も同じく太子を批判するとして、著者は「本居宣長(1730~1801)は『玉鉾百首』で、やはり崇峻天皇弑逆の一件に触れて『くなたぶれ馬子が罪も罰めずて賢ら人の為しは何わざ』と詠んでいる。『くなたぶれ』とは『頑狂な』という意味である。『賢ら人』は太子を指している。宣長死後の弟子平田篤胤(1776~1843)になると、太子批判は一層過激さを増す。『出定笑語』巻下では『聖徳太子は馬子が婿で、夫に仏法を弘めんとなさるる御心より、馬子とかれこれ、示し合されたることのある故でござる』と、太子は弑逆に手をこまねいていたどころではなく、積極的加担者とされている。その理由が仏法を広めるためであったという点に、篤胤の底意は明らかだろう。さらに篤胤は、十七条憲法もその批判の対象とする。やはり核心は第二条である。羅山が仏教のみで儒教をないがしろにしていることを批判したように、篤胤は国学者として、神道をないがしろにしていることを批判する」と述べています。

第二章「儒教という挑戦者」の1「儒者の仏教批判の構造」では、著者は「儒教の仏教批判の基本型」として、儒者である林羅山の排仏論に言及します。

「羅山による排仏論には、儒者の仏教批判の基本型が早くも揃って現れている。大きくは(1)倫理の面、(2)経世論の面、(3)国粋主義の面からの批判の3つにまとめることができる。(1)の倫理の面とは、仏教の出世間性への批判である。中国の排仏論では出家による家族制度と祖先祭祀の否定、すなわち伝統中国において中華を中華たらしめる倫理である《孝》および社会制度である《礼》への抵触の問題として仏教批判の核心を形成する。中国撰述の偽経『父母恩重経』『盂蘭盆経』などは、仏教における孝の存在を主張するため作られたものである。日本でも中国での議論を前提としながらも、儒教の孝と結びつくべき祖先祭祀において、寺院が葬式を独占している寺請制度が存在することや、そもそも儒教の礼そのものが日本には存在していないことから、《人倫》とは何かということをまず明らかにする段階を踏まなければならなかった」

2「仏教優位から儒教優位への移行」では、「『観用教戒』の思想――綱吉と儒教」として、儒教が為政者の側に受け入れられたのは、《政治の言葉》としての他の思想・宗教に対する優位性であったことを指摘し、著者は「たとえば社会秩序を何よりも優先する五倫五常の思想は、社会の安定を求める政治の要請に合致したものであった。綱吉は貞享元年(1684)、服忌令を定めるが、これは喪に服する期間を親疎の別によって規定する儒教の礼の思想と合致するものであった。社会秩序にかかわる様々な決まりごとの総体が儒教の『礼』である。この服忌令制定のために儒者の林鳳岡、人見友元、木下順庵、神道家の吉川惟足(1616~1695)に調査が命じられたのは当然のことであった」と述べます。

4「近世仏教の《横》のひろがり」では、「《縦》と《横》」として、著者は「寺院に《戸籍係り》の役目を負わせて領民支配の末端に位置づける寺請制度、それらの寺院を組織し、本山を中心に統制させる本末制度という江戸幕府の宗教政策は、近世の宗教の景色を単色に塗り込めてしまったように見えるが、江戸幕府は基本的には《小さな政府》で、幕府の定めた秩序に抵触さえしなければ、人々の信仰には許容される領域が残されていた。それらが一過性のものならば『流行神(仏)』となり、組織が作られ維持されれば『講』となった。また、講組織のようなまとまりではなく、日常の習俗として定着してゆくものもあった」と述べています。

第三章「国学と文学」の1「三教一致思想を語る《場》としての近世小説」では、「仮名草子から談義本へ」として、三教一致思想は三教を平等に扱うようでいながら、筆者の思想的立場によって神道、儒教、仏教のいずれかを主体とし、三教の一致を図るという構造を有していることを指摘し、著者は「時代の傾向は、儒仏の主導権争いに、発言権を増した神道が参入するようになるが、時代の画期となるのは神仏習合を否定する垂加神道、さらにはそれを超えて神儒習合を否定する国学の登場であった。むろん習合を否定する思想と三教一致思想とが直接に接続するわけではない。習合を否定する思想が作ったのは時代の空気である。それを反映させたのが、人々の実際の語りの場に近いところにある口承メディアと出版メディアとを媒介する談義本という《場》であった」と述べます。

2「国学と仏教・儒教との弁証法的関係」では、「古典学と古道学」として、国学の起源をどこまで遡るのかは、国学の定義にかかわってくることであると指摘し、著者は「広義の国学は国文学の古典研究だが、古典研究をそのまま国学としてしまうと、林羅山が『徒然草』の注釈『野槌』を著し、熊沢蕃山が『源氏物語』の注釈『源氏外伝』を著したことまでを国学が含んでしまい、国学の輪郭はずいぶんとぼやけてしまう。古典研究一般を含め広義の国学を和学と言い換えたりもするが、古典研究の中でも、ある明確な方法論を持ったものが狭義の国学である。この方法論の創始者は、真言僧の契沖(1640~1701)に求められる」と述べます。

しかし、世間に流布しているのは「国学の四大人」であるとして、著者は以下のように述べます。

「平田篤胤の門人大国隆正(1793~1871)の『学統弁論』(安政4年[1857]成立)によって主張されたこの学統観は、国学の祖を伏見稲荷神社の社家荷田春満(1669~1736)に求め、そこから真淵、宣長を経て篤胤に至るのであった。この4人を貫いているのは古典学ではなく、古道学である。古典を拠って立つ基盤としながら、力点は、その地盤から立ち顕れる《日本》に回帰するナショナリズムにあった。契沖(真言宗)、立綱(浄土真宗)など《三哲》の系統では、僧の存在は排除されていない。古典学としての国学は、仏教を排除することはなかった」

賀茂真淵については、「万葉的自然人」として、「『万葉集』の研究に精魂を傾けた真淵は、『上代には、人の心ひたぶるに、直くなむありける』(『歌意考』。明和元年〔1764〕成立)という人間観に到達した。真淵によれば、古代の人は一途かつ純真であった。そうした古代の人から感情のままに自然と口をついて出た言葉が、おのずからリズムとなったものが『歌』であった」と述べられます。

また、反文明主義の人間観から、真淵は文明主義の側に立つ仏教・儒教を批判することになったと指摘し、著者は「中国(唐)、天竺(日の入国)の教えが伝わると人間の感情は複雑になり、いきおい純真さが失われて邪悪なものとなり、言う言葉もまた複雑なものとなった――『歌意考』はこの後、そのため『歌』は自然なものではなく、技巧に頼る不自然なものになったと続く。『万葉集』を最上の歌集と考える真淵は、『歌』の堕落の始まりに仏教・儒教の伝来を据えている。言わば仏教・儒教は和歌版『知恵の樹の実』であったのだ。『さかしら』な近世風を払拭し、古代の精神を復興するため、『ただ古き書古き歌をとなへて、われもさるかたに読みも書もせよ』と、『万葉集』を学び、万葉風の『歌』を実作することで、その精神を体得することを真淵は説くが、その『良く貴かりける』古代の精神は、『懸まくも恐き吾皇神の道の一の筋を崇むにつけて、千五百代も安らに治れるいにしへの心』と、天皇と結びつけられることでナショナリズムと融合す」と述べます。

さらに、「物の哀れを知らぬ法師」として、『源氏物語』から仏教・儒教を排除するのは、宣長にとっては当然のことであったと指摘し、著者は「それは『源氏物語』という閉じた言語空間への外部からの異なる原理の闖入なのである。まして、『心弱く物の哀れを知りては修行することのならぬ道』であり、『物の哀れを知らぬ人になりて行ふ道』である『仏の道』のような、物語の原理である『物の哀れ』に反する思想ならば、なおさらである。肉親の愛情を絶ち、物質的欲望を断って出家することは『人情の忍びがたき』もので、『物の哀れを知る』こととは対極にある」と述べるのでした。

著者は、賀茂真淵に続いて本居宣長に言及します。3「排儒排仏と容儒容仏の共存」の「儒教・仏教の非存在」として、宣長の『直毘霊』を取り上げた著者は「『直毘霊』では高らかに排儒排仏を謳い上げているが、実際に『古事記』を開いてみると、『日本書紀』と比較して、『古事記』には儒教・仏教に関する記事の量がもともと著しく少なく、儒教伝来の記事は『日本書紀』同様にあるものの五経博士の来日の記事はなく、仏教に至っては、『古事記』には仏教伝来の記事すらない。古代における日本の仏教の《教主》である聖徳太子も、『古事記』では用明天皇の御子として名が挙がるだけである。『古事記』の世界において仏教は存在しておらず、『古事記伝』を著すにあたって、宣長は仏教に言及する必要はない」と述べています。儒教・仏教の影響を拭い去った「古道」というものが支配する世界の存在を想定している宣長にとって、『古事記』の世界は理想の世界であったのです。『古事記』を注釈する行為からは、儒教・仏教はおのずから排除されてゆくことになるというわけです。

そして「宣長の政道論」とし、著者は「宣長においては『神の御はからひ』を媒介として、テキストの上での徹底した排儒排仏と、現実の上での復古すら批判するような徹底した容儒容仏とが矛盾なく結びつくことが可能なのだろうが、これは宣長のような特異な個性において《耐えられる》思想であり、多くの国学者にとっては、古典研究から染み出した排儒排仏が現実の世界へと浸潤してゆくことを押し留めることは、理解しがたいことであっただろう」と述べるのでした。

Ⅱ「復古から生まれた革新」の第四章「天竺像の変容」の1「《古伝》の探求と三国世界観の変容」では、著者は「平田国学の影響」として、「宣長の排儒排仏論が心情主義の立場から儒教・仏教を思想の内からなし崩しにしてゆこうとしていたのに対して、篤胤の排儒排仏論は、古道の外延をひたすら拡張してゆき、中国・インドの神話を包摂してゆくことで、儒教・仏教をそれらの下位のカテゴリーとしてその内側に取り込んでゆこうとするのであった」と述べます。

第五章「ゴータマ・ブッダへの回帰」の2「《戒律復興》という原点回帰の運動」では、「神儒仏関係の組み替えの試み」として、著者は「世俗の教えである神道、儒教の上に仏教があるという整理は神儒仏の関係を整理するうえで、直接には仲基、さらには仲基の前提となる荻生徂徠や太宰春台の三教関係の思想を咀嚼したうえで、仏教優位に読み替えたものと評価することができる。しかし、神儒の上に仏教を置くという構造がうまく引き継がれ、発展することがなかったのは、慈雲の言説の特性ゆえと言うほかない。慈雲の神道関係の著作から読み取れるのは、ナショナリズムの装いをした雑多な儒仏の言説の集積であり、仏教の位置づけは不徹底だからである。仏家神道の一変種(雲伝神道)という扱いが、思想史において通説となっているのもむべなるかな」と述べます。

3「《雅》という場における交歓」では、「《雅》と《俗》」として、著者は「文学者の中村眞一郎(1918~1997)と国文学者の中野三敏などが主張しているように、江戸文化というのは、漢文の《雅》と和文の《俗》の二層構造になっていて、正式なもの、公のもの、床の間に飾るものは《雅》の領域に属する漢文で書かれたのであって、非公式なもの、私のもの、自室で楽しむものが《俗》の領域に属する和文で書かれたものであった」と述べています。

著者は、「明治になって淡島寒月(1859~1926)によって再評価される《埋れた作家》井原西鶴が元禄文化を代表し、現代で言えばライトノベルやマンガの扱いであった滑稽本・人情本や黄表紙などが化政文化を代表するとされ、総じて、江戸文化は《町人文化=サブカルチャー》という枠の中で語られることになる。もちろん和文の世界でも《雅》の領域を侵食する上田秋成(1734~1809)なども登場するが、屋上屋を架す秋成研究が明らかにしているように、秋成の小説は、中国の白話小説を咀嚼した上に至った文学的高みであった。これに比して、明らかに通俗的な曲亭馬琴(1767~1848)の『南総里見八犬伝』は、『水滸伝』の翻案であることを隠しもしないどころか、仁義礼智忠信孝悌の儒教道徳を顕す玉を八犬士の証にするなど、《俗》に《雅》を引き込もうと必死になっているように見える」とも述べます。

さらには、「僧侶と儒者との交流」として、「江戸時代の初め、《雅》である漢文を担っていたのは、前の時代の五山文学の流れをくむ禅僧たちであり、先端的な中国文明は東シナ海を渡り日中間を往来していた彼らの手によって日本にもたらされた。林羅山や山崎闇斎という排仏論者の典型のような儒者が還俗者であり、漢学の基礎教養を身につけたのが禅寺(羅山は五山の建仁寺、闇斎は林下の妙心寺)であったのは、文明の卸元がどこにあったのかをよく示している。羅山の同時代人石川丈山(1583~1672)が洛北一乗寺村に詩仙堂を建て、三十六歌仙の向こうを張り三十六詩仙を顕彰して気を吐くなど、儒者たちの努力のかいあり、段々に中国文明の担い手として儒者という身分が社会的に認められるようになると、《雅》を間に置いて、儒者と僧侶との関係は対等、あるいは儒者の優位へと変化してゆく」と述べられています。

4「儒仏を架橋する《言葉》への関心」では、「古文辞学と《言葉》」として、結果として、徂徠の学問は江戸幕藩体制の中での儒者の政治顧問としての間口を広げようとして、一方で、儒者の漢詩文の講師としての生き方を追認してしまうことになったことを指摘し、著者は「同じく『古学』と総称される伊藤仁斎の学問が『古義学』と呼ばれ、孔子、孟子が何を言おうとしたのか、つまり古の聖賢の《義》を文脈の中に探求したのとは異なり、徂徠の学問をその方法論的特徴から呼ぶ『古文辞学』は、文字通り古の聖賢の《文辞》の学問である。仁斎に比べ、より《言葉》に対する探求の比重が強まる。ただし、徂徠が漢文和訳の手引書『訳文筌蹄』を書き始めるのは、古文辞学を確立する以前であるため、徂徠にもともと《言葉》に対する強い探求心があり、それが明の古文辞派を呼び寄せたというのが順当である」と述べます。

第六章「仏教の革新と復古」の1「仏教の徳目としての《孝》」では、「儒教から仏教へ」として、著者は「魯の国の大夫孟懿子から孝について質問され、『違ふことなかれ(間違えないように)』とだけ答えたことの真意を、孔子は弟子の樊遅に対して、『生きては之に事ふるに礼を以てし、死しては之を葬るに礼を以てし、之を祭るに礼を以てす』ることだと説明している(『論語』為政)。日本人がイメージする儒教倫理としての孝は、『之』すなわち親に対して、『生きては之に事うる』ことに限定されがちだが、『死しては』以降の葬礼・祭礼を欠くことは、中国人からすれば孝とは見なされなかった。日本の儒教は儒学であって儒教ではないと評されることの所以の1つが、この祖先祭祀の受容のありかたにあった。中国人の儒教について深く学べば、いずれ気づく問題だが、近年では加地伸行が代表的な論者として、儒教の宗教姓についての注意を促している」と述べています。加地伸行先生は、儒教におけるわが師匠です。

それでは、日本では《孝》に収斂される儒教の祖先祭祀がまったく受容されなかったかと言えば、それはある屈折を経て受容されているとして、著者は「現代の日本で祖先祭祀の役割を担っているのは仏教だが、強固な祖先祭祀の土壌を持つ中国において仏教が定着するために、仏教において祖先祭祀に拡大解釈できる部分――たとえば追善廻向を喧伝し、あるいは『報恩』の概念を孝とすり合わせ、父母の恩、衆生の恩、国王の恩、三宝の恩の四恩を説く『大乗本生心地観経』、父母の恩に特化した『父母恩重経』、あるいは目連救母説話が説かれている『盂蘭盆経』といった中国撰述経典(『盂蘭盆経』には西域編纂説もある)――いわゆる偽経を著してまでの努力が積み重ねられた。中国の思想界の地図が仏教優位になっていた南北朝から隋唐期にかけてという時代背景のもと、日本に伝来した仏教は十分に《儒仏習合》した結果の仏教であったため、日本には儒教的な祖先祭祀の祭祀儀礼が根付かなかったという思想的な転倒現象が起こってしまった」と述べています。

第七章「宇宙論の科学的批判」の1「西洋が三教に与えた衝撃」では、「山片蟠桃の進歩主義」として、著者は以下のように述べています。

「天文学の分野において、蘭学(洋学)の切っ先は神道・儒教・仏教を大きく傷つけた。神儒仏の既存の三教の宇宙論は、ヨーロッパの天文学によって否定され、否定されないまでも、絶対の地位からは引きずり下ろされることになる。宇宙論の相対化はそれだけにとどまらず、その思想が世界のすべてを説明する体系的思想ではなくなったことを意味する」 「蟠桃の『夢ノ代』天文第一ではヨーロッパの天文学に依拠し、神儒仏三教を快刀乱麻の如く切り捨てている。なお、神道の宇宙論として言及されているのは、宣長の弟子の服部中庸(1757~1824)が著し、師の宣長の『古事記伝』巻十七に附録として収められた『三大考』に記された国学的宇宙論である。蟠桃は『三大考』の宇宙論と仏教の須弥山宇宙説の概略を記し、それに続けて両説を批判する」

また、「司馬江漢の須弥山方便説」として、須弥山宇宙の実在に拘泥した場合、ヨーロッパの天文学の前に須弥山宇宙説が敗れ去れば、そこから波及して仏典そしてゴータマ・ブッダの権威が失われてしまう結果になると指摘し、著者は「科学的にはヨーロッパの天文学が正しいという前提の上で、江漢は須弥山宇宙説を、それと対抗する別の宇宙論ではなく、あくまで方便ということで処理しようとする。これは蘭学(洋学)に対して、ゴータマ・ブッダと仏典の権威を守る棲み分けの論理と言ってよいだろう。明治以降、この棲み分けの論理に添うように、仏教は自然科学の領域から撤退するばかりか、寺請制度の廃止など明治政府の宗教政策の結果、社会科学の領域から退潮し、心の問題に孤塁を守ることになってゆく。清沢満之の精神主義などはその典型である」と述べます。

2「宇宙論をめぐる葛藤」では、「国学における蘭学(洋学)受容」として、著者は「神道・国学は、仏教とは西洋天文学に対する姿勢を異にしていた。それは、西洋天文学の宇宙論と競合するような神道独自に整備された宇宙論をもともと持っていなかったことから、対立するための前提がなく、それどころか、蘭学(洋学)を取り込んで神道・国学を世界すべてを説明する体系的思想に仕立て直そうとする試みが、幾人かの国学者によってなされた。その先鞭を着けたのが本居宣長である」と述べています。

「『三大考』の宇宙論」として、著者は「宣長の弟子服部中庸は、宣長の字宙論を整理して発展させた。宣長の『古事記』の注釈書『古事記伝』の巻十七には『三大考』という中庸の著になる異例の附録がある」ことを紹介し、さらに「この『三大考』の方法を整理すると、儒教・仏教の宇宙論をヨーロッパの字宙論によって批判し、その上で『古伝』の伝承の有無によって日本がヨーロッパの宇宙論の優位に立つとするもので、儒教・仏教への批判は二段構えである。『三大』とは、太陽・地球・月の三天体である。中庸は、これを天(高天原)・地・泉(黄泉国/夜之食国)に配当するが、国学内部でも、この説には疑問の声があがる。中でも紀州徳川家に仕える和歌山本居家の家督を相続した養子の大平(1756~1833)が『三大考弁』を著し、『三大考』の説を批判したのは象徴的である」と述べています。

そして、「《死》を取り込む」として、著者は「批判の声の中、『三大考』を支持した国学者がいた。平田篤胤である。篤胤の『霊の真柱』は『三大考』の宇宙論を下敷きにして書かれている。『霊の真柱』は宇宙論を出発点にして、その著述の目的は別にあった。鍵となるのは月に比定される黄泉国の扱いである。それは《死》を国学でどう扱うかということと表裏一体である。世界すべてを説明する体系的思想であれば、当然、《死》についてお答えなければいけない。さらに、江戸時代は、幕府の定めた檀家制度によって葬儀は仏教に占有されていた。思想において、制度においても、仏教に占有されていた《死》を奪回しない限り、国学は体系的思想たり得ない。むろん、それは《死》についての解答をすでに持っていた儒教においても、制度的障害の克服という点では問題を共有していた」と述べるのでした。

3「死者との交流」では、「《葬式仏教》という強み」として、著者は「近世以降の仏教を評する《葬式仏教》という言葉は、多くの場合、近世仏教の堕落を象徴する蔑称として用いられるが、人にとっての最後にして最大の出来事である《死》についての儀礼を仏教がほぼ占有していることは、他の宗教に対して、仏教の強みであることを改めて指摘しておきたいと思う。仏教による死の儀礼、つまり葬式の占有は制度の面から保証され、教理の面で担保されていた。制度とは言うまでもなく檀家制度である。キリスト教禁教政策のうえで、非キリスト教徒であることの証明として日本人の《総仏教徒化》が、江戸幕府によって人々の意思にかかわりなく強制された。仏教は幕府の統治する日本において《国教》になったのである。仏教が特権的な《国教》であったことは、その反動として、明治維新において神仏判然令の執行が廃仏毀釈の暴動に成長する誘因となる」と述べています。

また、「《死》とともにある仏教」として、著者は「現代において、ゴータマ・ブッダが説いた教え(原始仏教)を純粋な仏教であると捉えた真摯な僧侶にとっての悩みの種であり、仏教批判者にとっての格好の攻撃材料とされるように、原始仏教は死の儀礼について語っていないとされるが、これは哲学としてのみ仏教を見て、宗教とそれを支える文化の土壌を無視する欧米流の仏教理解に、両者とも目を曇らされた結果である。仏教がインドで広まってゆく上で、《死》の問題を『諸行無常』だけで人々に納得させることは到底不可能である」とも述べます。

さらに、著者は「『孝』を至上の徳とし、それが形として外部に現れたものとして『葬』と『祭』の儀礼を重視する中国において仏教が定着するうえで、仏教のこうした廻向の思想が拡充され、より《死》と仏教とは緊密になってゆく。その代表的なものが『盂蘭盆経』である。雨安居の最終日であり、僧侶が犯した罪を大衆の前で懺悔する自恣( pravāraṇā〔梵〕)が行われる7月15日に僧侶に布施を行えば、自分を生んでくれた「所生現在の父母」だけではなく、『過去七世の父母』にまで功徳が及ぶとする内容は、中国の先祖崇拝の風土に合致していた」と述べています。

続けて、死者に対する廻向ばかりではなく、自らの死について、浄土信仰の展開が死後の世界に対峙するハードルを下げてくれたとして、著者は「何世にもわたる果てしない修行の結果、ようやく涅槃に到達するのではなく、弥勒菩薩の住まう兜率天への往生(上生思想)や、阿弥陀如来の仏国土である西方極楽浄土への往生を説く教えは、厳しい修行を果たし得ない、俗世に生きる人々にとって仏教をより身近なものにした。自らは仏国土への往生を願い、もしそれができなくても(浄土信仰を精錬させた日本の浄土教系の宗派では教理上あり得ないが)、残された者が廻向をしてくれることで、六道の中で、よりよいところに転生できるという教えは、仏教を《死》を語る思想としてより強固なものにした。こうした仏教を日本は受け入れたため、仏教は《死》とともにあったと言っても過言ではない」と述べます。

また、「例外であった儒葬」として、著者は「『孝』の実践は、父母の生前はもちろんのこと、死後の祭祀にまで及び、宗教としての儒教の力点はむしろ後者にあった。生者はいますがごとく死者に奉仕することが求められた。一般には鬼神の祭祀に対して消極的とされる孔子も、古代の聖王禹を『孝を鬼神に致し』(『論語』泰伯。「鬼神」は先祖の霊)たと顕彰している。そのため儒学ではなく、儒教として受容した一部の日本の儒者たちは、江戸幕府の宗教政策と自己の信念の齟齬に悩むことになった」と述べています。

さらに、著者は水戸藩主徳川光圀が正室泰姫を『文公家礼』に拠って儒葬したことに言及し、著者は「光圀の影響を受けて強烈な排仏論者になった泰姫だが、この当時の共通の理解として、仏教の蔓延によって日本古代の礼は失われてしまったということがあり、そのため儒礼で日本の古代の葬礼の欠落を補うという構造が生まれた。それを担保するのが、日本古代の礼と儒礼は似ているという言説である。闇斎は、兼山の母の葬儀について記した『帰全山記』で、父母の遺体を毀損することになる仏教式の火葬に対する批判を展開する中で『伊勢の火葬を禁ずるは、是れ猶ほ隆古の遺風なり』と、火葬の忌避を媒介として神道へと接近し、後年の垂加神道を予見させる」と述べています。

続けて、神道側から見れば、完備された儒教の《死》の儀礼を養分にして、新しく神道の神葬祭が整備されてゆくことになるとして、著者は「自身も朱子学の信奉者であった会津藩主保科正之は、吉田神道によって『土津霊神』として見禰山に神道式で葬られるが、それに関与したのは儒教の影響を強く受けた神道家吉川惟足(1616~1695)であった。ここでは儒教は神道式の葬式の障害にはならず、むしろそれを媒介するのであった。しかし神儒一致の立場は、後に国学から不純なものとして攻撃されるようになる。そのため国学は儒教の援護なしに、神道独自に《死》と向き合わねばならなくなる」と述べます。

「死者とともに生きる」として、篤胤は、死者の霊魂のこの世での居場所を『上古より墓処は、魂を鎮留むる科に、かまふる物』と、墓に求めたことを指摘し、著者は「篤胤の門人のうち、岡熊臣(1783~1851)は、篤胤のこの死後に霊魂は墓に留まるという説を発展させるが(『千代の住処』)、六人部是香(1798~1864)は、死者の霊魂は、その地域の産土神が鎮まる産土神社に集うという説を立てる(『産須那社古伝抄』、同『広義』)。後に熊臣は、津和野藩の藩校養老館の国学教授となり、大国隆正とともに津和野を国学の一大拠点に育て上げるが、この津和野派が維新後、神祇官の中心に入り、神道国教化政策を推進してゆくことになる」と述べます。

請に代わるものとして「氏子調」を実施したり、各地の神社の境内に祖霊社が祀られるようになるのは、こうした平田国学の教説がもとになっています。そして、著者は「『新国学』を標榜した民俗学者柳田國男(1875~1962)が、日本には『霊は永久にこの国土のうちに留まって、そう遠方へは行ってしまはないといふ信仰』が、古代から現代まで『根強くまだ持ち続けられて居る』(『先祖の話』1946年)と断言した背景にも、篤胤の姿を透かして見ることができる」と指摘するのでした。

Ⅲ「日本というイデオロギー」の第九章「《日本》における他者排除のシステム」の最後では、明治維新以後、《日本》という国家は、天皇という存在を軸として新たに回転し始めるが、その天皇に対する近しさによって、社会は階層化されていったとして、著者は「仏教は他者排除のシステムの中で有効な立ち位置を占めていたつもりが、気づくと自分も《他者》の地位にいたことに気づかされることになる。近代という天皇が象徴する《日本》という《国家》が正統性を与えられる時代になると、《護法=護国》の思想が《日本》という国家との一体を主張したことが足かせとなり、仏教は逆流する渦の中に飲み込まれてゆくことになる」と述べています。

第十章「歴史と宗教」の1「《王権》の正当性」では、「天皇という難問」として、天皇をいかに位置づけるかは、天皇と将軍という二元体制が前提であった近世において不可避の問題であったと指摘し、著者は「白石や徂徠の《徳川王朝論》は、『実』と『名』の一致を目指して儒教の形式論をぎりぎりまで現実に肉薄させたるのであったかもしれない。しかし、《礼の新設》=《新しい国家体制の構築》は夢想に終わり、天皇という問題は未解決で残った。その天皇を再び取り込み、一元的に説明したのが大政委任論だが、天皇を取り込む一方で、白石や徂徠が目指した新しい国家体制を構築しないままにしておいたことは、いずれ『名』によって復讐される時限爆弾を抱え込むことになった。古い『名』は天皇を主宰者とする律令国家であり、祭祀国家であったからである」と述べます。

2「神話と歴史」では、「泰伯皇祖説の展開」として、泰伯皇祖説はより大胆に、天皇を儒教的な有徳の君主の系譜へ取り込んでいったことを指摘し、著者は「孔子が至徳の人物と評価する(『論語』泰伯)泰伯(または太伯)は、周の古公亶父の長男で父が末弟の季歴(季歴の子が周の文王)に王位を譲りたいと思っているのを知り、次男虞仲とともに出奔して荊蛮に去り、王位の継承の意志がないことを示すため、蛮族の風習に従い髪を短く切り、入れ墨をする。この泰伯が呉の国の祖となる。ここまでは『史記』などにあることだが、泰伯(または末裔)はさらに海を渡って日本に来たという伝説がある。『魏略』逸文(『韓苑』所収)、『梁書』『晋書』さらには『資治通鑑』などに、『自ら太伯の後と謂ふ』と、倭国の使者が太伯の子孫を称したという記述が見られる」と述べます。

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「北畠親房(1293~1354)は『神皇正統記』で泰伯皇祖説に言及して否定し、一方、親房と同時代の五山の禅僧中巌円月は『日本書』(逸書。松下見林〔1637~1703〕『異称日本伝』巻上などに引く)では肯定的に言及し、『議有りて行われず』と存在証明に含みを持たせている。中世にはすでに知識人の間では共有されていた泰伯皇祖説は、儒教と日本との接点を求めていた儒者にとっては、願ってもない説であった。林羅山、熊沢蕃山といった17世紀の錚々たる儒者が泰伯皇祖説に飛びつく」

Ⅳ「近世的なるものと近代的なるもの」の終章「近代への傾斜」の2「国学の宗教性の顕在化と仏教」では、「国学の宗教性の血脈」として、著者は「戦前の国家神道体制に対する不在証明からか、国学は契沖から始まる古典学であるということに関心が向けられ、四大人の1人である平田篤胤が批判されるのはとかく、もう1人の荷田春満に至っては無視されるという傾向が長く続いた。たしかに春満は、京都伏見稲荷神社の社家であり、神道学の講義を行ったが、『万葉集僻案抄』などに結実する文献学的な古典研究を行い、それが賀茂真淵を経由して本居宣長へと流れる国学本流を形成している。当初から国学の遺伝子には宗教性が組み込まれており、篤胤とその門人たちによる復古神道の形成は、先祖返りとは言えても、国学の変容と呼べるものではない。国学が宗教化したのではなく、国学の宗教性が顕在化したと言うべきだろう」と述べています。

続けて、著者は以下のように述べています。

「篤胤が日常拝礼する神々について記した『毎朝神拝詞記』は、現代の神社の祭祀に影響を与えている重要な著作なのだが、宣長にも『毎朝拝神式』の著作があり、篤胤自身がこれを参照したことを認めている(三木正太郎〔1913~1988〕『平田篤胤の研究』1969年)。このことからも、宣長と篤胤の間には宗教性の血脈が通じていたことがわかる。国学の宗教性が顕在化すれば、同じ土俵の上に立つ好敵は、儒教ではなく、仏教となる。宣長の『漢意』批判が主に儒教を仮想敵としていたのに対し、篤胤の仮想敵が仏教となるのは、国学の宗教性の顕在化と密接にかかわっている」

また、篤胤の世界観において、人々は我々を生かしてくださる神々への感謝を捧げることが求められるとして、著者は「しかし、八百万の神々がいる神道的世界では、それぞれに神々が得意分野を分掌しているが、すべてを拝礼するのは日常的には不可能であるため、『毎朝神拝詞記』(文政12年〔1829〕改刻版)では枢要なものを選び出し、『拝龍田風神詞』から始まり、『拝天日御国詞』『拝月夜見国詞』『伊勢両宮詞』と続き、『拝水屋神等詞』『拝守厠神詞』『拝古学神等詞』『拝先祖霊屋詞』まで25の神拝詞を連ねる。なお、龍田風神の名が最初に挙がるが、これは自然現象の嵐の神であるとともに、もろもろの罪悪を祓い清める神、人々の言葉を神々に伝える神であることがその理由である。こうした現世をおおらかに肯定する世界観と、出家して家族との絆を断ち、乞食して人の食べ残しをもらい、糞掃衣を着、寂滅為楽・厭離穢土という現世否定を唱える仏教の出世間性とが対立するのは自然のことである」と述べています。

そして、「国学の宿命」として、国学の宗教性と古道論とは不離の関係であり、切り離して国学の再評価を行うべきものではないと指摘し、著者は「ここにはやはり功罪の両面がある。その負の面のちっとる大なるものは、古道論的発想によって、国学が《日本》という場に制約されて普遍性を持ち得ず、かりに持ったとしても《日本》を地続きに拡大させる普遍性であったということである。第2次世界大戦後、折口信夫が神道宗教化論を唱えたのは、国学・神道が何に桎梏されていたのかを象徴している。幕末の政治状況は、この負の面をして明治維新のイデオロギーの1つに国学を据えさせた。しかし前に見たように、維新を担った多くの志士たちのイデオロギーを形成したのは水戸学であり、儒教によって為政者としての素地を育んだ志士は近代的官僚に転身し、その素地を持たない国学者は敗れ去る宿命を背負っていた」と述べるのでした。

わたしには『知ってビックリ!日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)という著書がありますが、当初、わたしは『神道&仏教&儒教〜日本宗教のしくみ』というタイトルにしたかったのですが、版元の意向で書名が変わりました。わたしは、「混合」こそ、日本宗教の本質であると考えています。2001年に起こった9・11米国同時多発テロから現在の英国テロにつながる背景には、文明の衝突を超えた「宗教の衝突」があります。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三宗教は、その源を1つとしながらも異なる形で発展しましたが、いずれも他の宗教を認めない一神教です。宗教的寛容性というものがないから対立し、戦争になってしまいます。

一方、八百万の神々をいただく多神教としての神道も、「慈悲」の心を求める仏教も、思いやりとしての「仁」を重要視する儒教も、他の宗教を認め、共存していける寛容性を持っています。自分だけを絶対視しません。自己を絶対的中心とはしない。根本的に開かれていて寛容であり、他者に対する畏敬の念を持っている。だからこそ、神道も仏教も儒教も日本において習合し、または融合したのです。

そして、その宗教融合を成し遂げた人物こそ、聖徳太子でした。憲法十七条や冠位十二階に見られるごとく、聖徳太子は偉大な宗教編集者でした。この聖徳太子が行った宗教における編集作業は日本人の精神的伝統となり、鎌倉時代に起こった武士道、江戸時代の商人思想である心学、そして今日にいたるまで日本人の生活習慣に根づいている冠婚葬祭といったように、さまざまな形で開花していきました。ブログ『神・儒・仏の時代』で紹介した本と違って、本書では日本における神道・仏教・儒教の全体像を俯瞰することができました。

『

『