- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2014.01.17

『自分史の書き方』立花隆著(講談社)を読みました。

帯には「知の巨人・伝説の講義『現代史の中の自分史』を書籍化。」「己の人生を歴史に刻む。手順さえ踏めば誰でも書ける。」と書かれています。

またカバーの前そでには、「セカンドステージ(これからの人生)のデザインになにより必要なのは、自分のファーストステージ(これまでの人生)をしっかりと見つめ直すことである。そのために最良の方法は、自分史を書くことだ。」「立花隆の講義+受講生の豊富な作例。」「今までなかった『自分史ガイド』の決定版!」と書かれています。

本書の目次構成は、以下のようになっています。

「はじめに」 自分史を書くということ

第1章:自分史とはなにか

長く文章を書き続ける最大のコツ

「はしがき」と「あとがき」について

自分の歴史を記す二つの意義

「恥やトラウマ」を書き込んで自分を癒す

最重要ポイントは「自分史年表」作り

お手本は日経新聞「私の履歴書」

書き出しについて―人はみな万世一系

自分史は「エピソードの連鎖」である

第2章:自分の年表を作る

年表が自分史のコンテとなる

自分の人生を大きく区分けしてみる

資料整理で記憶がよみがえる

人生を4つの軸で表現―山本和孝さんの年表

プロによる精緻な作業―柳沼正秀さんの年表

ユニークな「車歴年表」―関守男さんの年表

第3章:なにを書くべきか

たくさん書く、たくさん読む

それぞれの時代を反映した自分史の好例

■サンプル1 「親子二代で書き上げた自分史」

山崎綾子さん母娘の自分史より

■サンプル2 「埼玉版 二十四の瞳」

大塚眞理子さんの自分史より

■サンプル3「全共闘・高度成長の時代を生き抜いて」

江渕繁男さんの自分史より

「ファミリー」、そして「恋愛」の書き方

■サンプル4「恋愛、そして家族史の佳作」

雨宮悠子さんの自分史より

■サンプル5「独特の人生観」と「未来自分史」

池田ちか子さんの自分史より

人間関係クラスターマップについて

自分自身のために書く

結末の書き方について

「人生の勝ち負け」を真に決めるもの

「おわりに」

2008年、立教大学に、シニア世代向けの独特のコース(入学資格50歳以上)として、「立教セカンドステージ大学(RSSC)」が生まれました。本書は、そこで開講された「現代史の中の自分史」という授業の実践の記録です。この授業の目標は、各自が、自分史を書き上げることに置かれました。それも単なるプライベートな身辺雑記的自分史ではありません。同時代の流れの中に、自分を置いて見る「自分史+同時代史」をめざしました。

授業のタイトルに「現代史の中の」という枕詞が付いていた理由について、著者は「はじめに」で次のように述べています。

「人間の記憶は連想記憶方式になっているから、ちょっとでも手がかりがあると記憶はすぐによみがえってくる。最良の手がかりは、そのときどきに起きた大きな社会的事件である。東京オリンピックのとき、自分はどこでどうしていたとか、田中角栄逮捕のニュースはどこで聞いたとか、オウムの地下鉄サリン事件のときはどこにいたといった、それぞれの時代の耳目を聳動せしめた大事件を手がかりにすると、誰でもいろんな記憶を呼びさますことができる。そこで、受講生に、自分史を書く上で最初にさせた作業は、『自分史年表』を書くことだった。その年表には必ず時代背景を別枠で入れさせた」

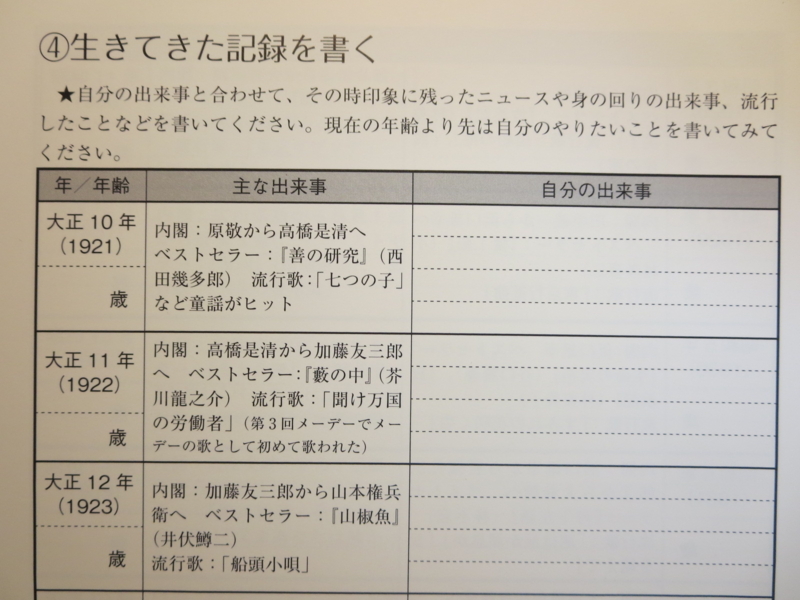

わたしが監修した『思い出ノート』(現代書林)で、自分史ノートとエンディングノートを合体させました。おかげさまで好評で、現在では10刷を数えています。多くの方々が、かけがえのない人生を記録されていますが、その第1章「生きてきた記録を書く」には、和暦・西暦・主な出来事(内閣・ベストセラー・流行歌)を掲載しています。そこに当時の自分の年齢と出来事を1年毎に記入します。

『思い出ノート』の「生きてきた記録を書く」

『思い出ノート』の「生きてきた記録を書く」

「歴史」を意味するヒストリーとは、ヒズ・ストーリーのことです。つまり、個人の「物語」のことです。各人の個人的な物語が、歴史というものを創り上げているのです。『思い出ノート』に、人はそれぞれの物語を書き込み、それぞれの歴史を残しますが、物語の記憶は連想記憶方式。手がかりがあると記憶はすぐによみがえってくるのであり、立花隆氏が言うように、そのときどきに起きた大きな社会的事件こそは最良の手がかりなのです。

さて、受講生たちはいわゆる団塊の世代の人々です。著者によれば、団塊の世代は戦無派ではありますが、親の体験をとおして、戦争を身近なものとして感じとっていた世代でもあります。さらに、著者は次のように述べます。

「それに団塊の世代は、同時に全共闘世代だったということもあり、何人かはあの時代の政治闘争の経験者であり、それだけに現代史にひとかたならぬ興味をもっていた。また団塊の世代は、高度成長期日本の実質的支え手でもあった。子供のときは貧しい国家の貧しい国民の1人だったが、日本の経済が急速に勃興するにつれて、生活がどんどん豊かになり、日本はアッという間にアメリカに次ぐ経済大国になった。経済的にアメリカを脅かす存在になり、貿易摩擦問題が頻発するようにもなった。そういう中で、かなり多くの人が海外で活動するようになったりもした。自分史がそのあたりに及ぶようになると、受講生たちの自分史を読んでいくだけで、高度成長期日本の経済発展史の手段記録を読まされているような思いにもさせられた。それはそれで大変面白い経験だった」

「はじめに」の中で、著者は次のようにも書いています。

「この授業をやって感じたことは、シニア世代にとって、自分史を書くということはぜひとも必要なことだし、手順さえまちがえなければ、誰にでも書けるということである」 「わたしは、人間誰でもシニア世代になったら、一度は自分史を書くことに挑戦すべきだと思っている。自分史を書かないと、自分という人間がよくわからないはずだからである」

「自分の人生がなんだったのかを知りたければ、『まず自分史を書きなさい』ということである」

そして、「はじめに」の最後に著者は次のように述べています。

「歴史的時間の中でリアルに起きたことだけが、起きたことであり、それは今さら変えられないことなのだから、自分の人生がこれでよかったのかどうかは『言うてせんなきこと』に属すると言えるだろう。しかし、人生をふり返るというのは、結局のところ、『考えてもせんなきこと』を考えることであり、『言うてせんなきこと』を心の中でつぶやいてみるという行為である。還暦を迎える頃になると、みんなそうせずにはいられない気持ちが湧きあがってくるものらしい」

自分史を書くとは、どういうことでしょうか。著者は、第1章「自分史とはなにか」で次のように述べています。

「人はみな死ぬ。1人の人の死とともに、多くのものが失われる。その人の脳の中にあった記憶が失われる。その人の記憶が失われるとともに、その人の記憶がつないでいた記憶のネットワークの当該部分が抜け落ちる。世界は、モノの集合体として存在するとともに、同時代を構成するたくさんの人間たちが共有する壮大な記憶のネットワークとして存在している。

この世界の主要な構成部分として壮大な全人類的規模の記憶のネットワークがあるのだ。1人の人が死ぬと、その人の脳がになっていた、壮大な世界記憶ネットワークの当該部分が消滅する。1人の人間分の穴があいた記憶ネットワークは、前と同じものではありえない」

わたしは「人間とは図書館である!」とよく言うのですが、その本当の意味がこの文章を読んでよくわかりました。著者は、次のようにも述べています。

「個々の人間の個別の存在は、本人の記憶に支えられて存在しているとともに、他者の記憶に支えられて存在している。もしあなたの存在が、世界のありとあらゆる人の記憶の中から突然忽然と消え失せてしまったとしたら、あなたは本人の意識の中では、まだ存在しているつもりかもしれないが、社会的にはもう存在していない人間の部類に入ってしまっているのかもしれない」

これを読んで、わたしは『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)の「記憶」の章に書いた以下の文章を思い出しました。

「アフリカのある部族では、死者を二通りに分ける風習があるそうです。人が死んでも、生前について知る人が生きているうちは、死んだことにはなりません。生き残った者が心の中に呼び起こすことができるからです。しかし、記憶する人が死に絶えてしまったとき、死者は本当の死者になってしまうというのです。誰からも忘れ去られたとき、死者はもう一度死ぬのです」

わたしたちは、死者を二度も死なせてはならないと思います。しかし、すべての死者をいつまでも記憶しておくことは不可能です。そこで、著者は以下のようにきわめて現実的な解決策を示します。

「この世が過去に生を受けた人の記憶や記録であふれかえる必要もないだろうから、社会がその歴史的資産として保存したいと考えることでないかぎり、個人に属する記憶は、せいぜい三代ぐらい続けば、あとは消えるにまかせておいていいだろう。しかし、三代ぐらいは自分史として記録しておかないと、子々孫々の中から、『そういえば、うちのひいじいさん(ひいばあさん)はどういう人だったんだろう』と興味をもつ人が出てきたときに、なにも手がかりがないということになる」

自分史を書くときに出てくる大きな問題は、人には言いたくないし、書いたとしても人に見せたくない、そういうプライバシーの極致のような話があるということです。幼児期の虐待体験とまではいかなくても親との確執、学校や職場でいじめられた経験、配偶者や自分自身の不倫、他にもさまざまな人を傷つけたり、自分が傷ついたような体験など。著者は、それらの「トラウマ」とも呼べるような記憶も自分史に書くべきだと訴えます。 特に、「自分史とは人間関係史でもある」という言葉が登場しますが、家族や恋人や友人の思い出は記憶から消すことはできません。

著者は「トラウマ」を書くことは「癒し」につながるとして、次のように述べます。

「誰しも、ずっと心の片隅に置いたまま、わざと触れずにおいた、心の中のわだかまりのようなものを、みんな大なり小なり、もっているはずである。それについて書くことで、そのわだかまっていたものがほぐれてくる。自分史を書くことには、そのような癒し効果のようなものがある。

これは、フロイトの発見した、精神分析療法の理論と同じである。心の中のトラウマ(精神的外傷、心の傷)になっている部分を直視し、自分の心の奥底にそのようなトラウマがあったが故に、自分の心に特別な歪みが生じていたのだと認識する、その認識を得たとたん、心の歪みは消えていくというのがフロイトの洞察であり、彼の実践的治療法だった。たしかにこの理論そのままのことが自分史を書く作業の中でも起きるということを、わたしは何度も経験している」

これを読んで、わたしは自分史を書くことは「グリーフケア」にとっても絶大な効果を発揮するのではないかと思いました。親や配偶者や子を亡くして、死別の悲しみの底にある人は、故人の思い出を中心とした自分史を書くことで、癒されるのかもしれません。

また、わたしは『死が怖くなくなる読書』(現代書林)という本を書きましたが、自分史を書くことによって「死の不安」も薄らいでいくのではないでしょうか。同書のサブタイトル「『おそれ』も『かなしみ』も消えていくブックガイド」をもじれば、「『おそれ』も『かなしみ』も消えていく自分史」です。ある意味、自分という人間を客観的に見て執筆するうちに、「死」が深刻な一人称の問題から三人称の問題へと移行するわけですね。

第3章「なにを書くべきか」では、塾生たちの自分史のサンプルが紹介されますが、これが抜群に面白い! 「事実は小説よりも奇なり」と言いますが、本当にフィクションを超えた事実としての迫力に満ちています。サンプル2の 「埼玉版 二十四の瞳」と題された大塚眞理子さんの自分史。これは教師としての人生が情感豊かに綴られており、わたしの涙腺を緩ませました。

そして最も強烈な印象をわたしに与えたのがサンプル4の「恋愛、そして家族史の佳作」と題された雨宮悠子さんの自分史。これはもう、どんな小説もかなわない波乱万丈の人生が見事に書かれています。本当に凄い自分史です。これを初めて読んだときは、著者もさぞかし驚いたことと推察します。

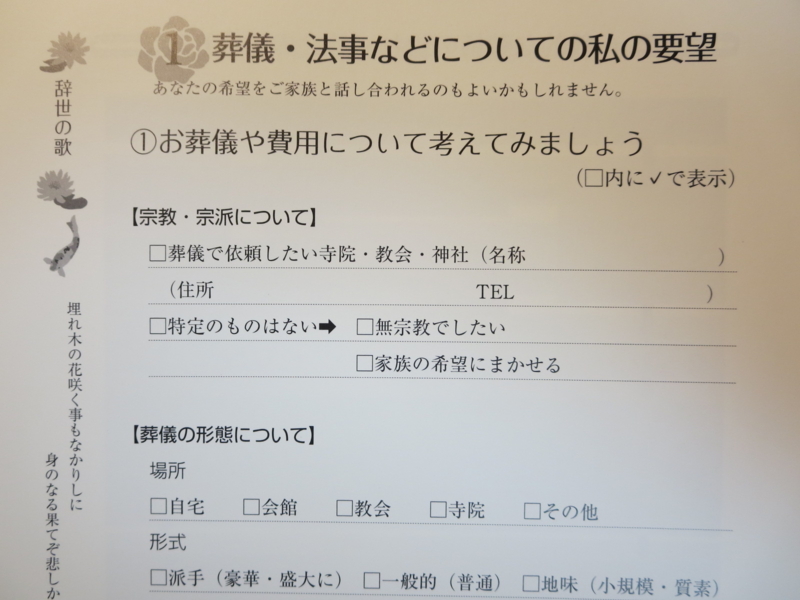

最後に、著者は自分史に遺言的な要素を付け加えておくといいというアドバイスを塾生たちに与え、次のように述べています。

「数年前にわたし自身、父も母も亡くしてみてわかったが、墓地とか葬式、あるいは遺産の分配(死後の臓器の扱いを含めて)などについて一般的な慣習あるいは法的原則に従うという人はとくになにもする必要もあるまいが、もしあなたが、必ずしも一般的な慣習に従わず、なんらかのこだわりをもって『こうしたい』『こうされたい』あるいは『こうされたくない』という積極的な望みがあるなら、きちんと書きものにしておいたほうがいい」

「死後の望み」も書ける『思い出ノート』

「死後の望み」も書ける『思い出ノート』

著者は「そういうものがあると、遺された人々が楽なのである」とも述べていますが、この点でも前述の『思い出ノート』(現代書林)なら、死後の望みを書き残すことが可能です。自分史ノートとエンディングノートが合体した『思い出ノート』はなかなかのスグレモノではないかという気がしてきました・・・・・。ぜひ、著者にお送りしたいと思います。ほんとに。