- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

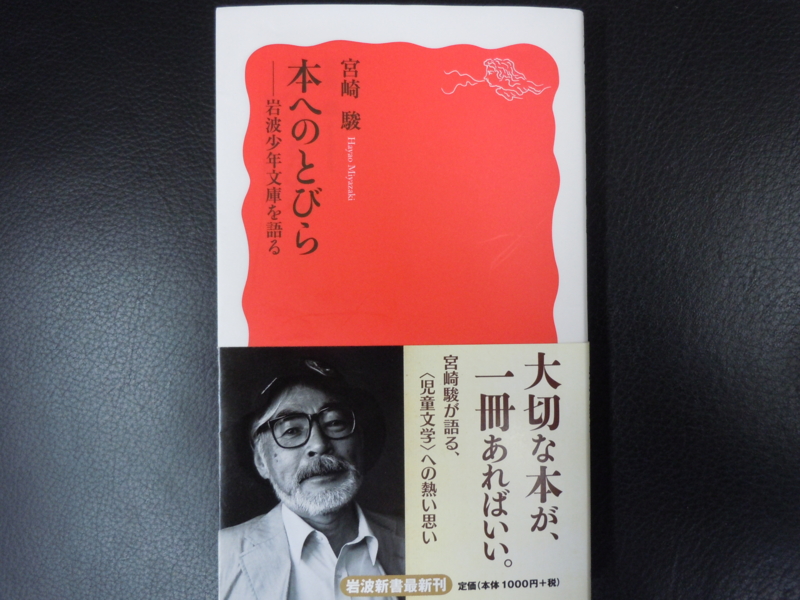

No.0516 書評・ブックガイド 『本へのとびら』 宮崎駿著(岩波新書)

2011.12.19

『本へのとびら』宮崎駿著(岩波新書)を読みました。

著者は、あまりにも有名な世界的なアニメーション監督です。本書のサブタイトルは「岩波少年文庫を語る」です。

宮崎駿と岩波少年文庫という組み合わせに、わたしの胸は期待で高鳴りました。

岩波少年文庫を語る

先日、スタジオ・ジブリの「借りぐらしのアリエッティ」がテレビ放映されました。そのためか、ブログ「借りぐらしのアリエッティ」に大量の訪問者がありました。

特に、「借りぐらしのアリエッティ 都市伝説」とか「アリエッティ 都市伝説」、あるいは「アリエッティ スピラー」「滅びゆく種族」などの検索ワードでの訪問が多かったですね。

この映画の原作は、『床下の小人たち』という岩波少年文庫の一冊です。映画の公開と岩波少年文庫創刊60周年を機に、長年少年文庫に親しんできた著者が、400点を超える創刊以来の本の中から、お薦めの50冊を選びました。

著者は実際に本を手に取り、再読しながら、3ヵ月かけてじっくり選んだそうです。その後、「岩波少年文庫の50冊」という小冊子にまとめられ、スタジオジブリで非売品として作成されました。本書の第1部は、それをもとに作成されています。

第2部の1「自分の一冊にめぐり逢う」はスタジオジブリで行われたインタビューと、BS日テレのテレビ番組「ジブリの本棚」収録時の阿川佐和子氏との対談をもとに再構成したものです。第2部の2「3月11日のあとに」は、今回新たに行ったインタビューをもとに著者自身が大幅に加筆したものだそうです。

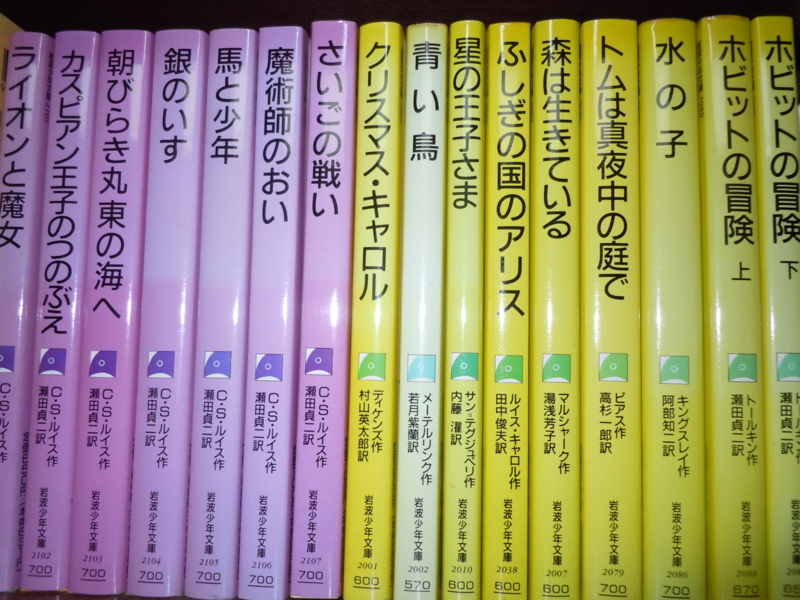

わが書斎の岩波少年文庫コーナー

本書の帯には、「大切な本が、一冊あればいい。」と大書され、続いて「宮崎駿が語る、〈児童文学〉への熱い思い」と書かれています。

その著者が選んだ「岩波少年文庫の50冊」は、以下のようなラインナップです。わたしもほとんど読んでいますが、それぞれのタイトルを見ただけで、夢中になって物語の世界に遊んだ少年時代がよみがえってくるようです。

星の王子さま/バラとゆびわ/チポリーノの冒険/ムギと王さま/三銃士/秘密の花園/ニーベルンゲンの宝/シャーロック・ホウムズの冒険/ふしぎの国のアリス/小さい牛追い/せむしの小馬/ファーブルの昆虫記/日本霊異記/イワンのばか/第九軍団のワシ/クマのプーさん/長い冬/風の王子たち/思い出のマーニー/たのしい川べ/とぶ船/フランバーズ屋敷の人びと/真夜中のパーティー/トム・ソーヤーの冒険/注文の多い料理店/海底二万里/床下の小人たち/ハイジ/長い長いお医者さんの話/ツバメ号とアマゾン号/飛ぶ教室/ロビンソン・クルーソー/宝島/みどりのゆび/ネギをうえた人/聊斎志異/ドリトル先生航海記/森は生きている/小公子/西遊記/クローディアの秘密/やかまし村の子どもたち/ホビットの冒険/影との戦い ゲド戦記1/まぼろしの白馬/ぼくらはわんぱく5人組/ジェーン・アダムスの生涯/キュリー夫人/オタバリの少年探偵たち/ハンス・ブリンカー

では、なぜ岩波少年文庫なのでしょうか? 児童文学の名作集なら、講談社や小学館など他の出版社からもたくさん出ています。実際、著者はそれらの出版社から出ているダイジェストの名作ものを子どもの頃によく読んだそうです。そして、岩波少年文庫をまとめて読んだのは大人になってからだそうで、次のように書いています。

「岩波少年文庫そのものとしてまとめて読んだのは、もう大人になってからです。アニメーションスタジオに入社したら、ひとつの本棚にびっしり、少年文庫のその時そろえられるものが全部そろっていました。アニメーションの企画の資料として買ったのだと思いますが、およそ読まれた形跡がなかったんです。それで、その本を片っ端から読んだことを覚えています。1日1冊のペースか、時にはつまらないからやめて、もう1冊とか。

その本棚の鍵を預かっていた女性は、僕があまりにしょっちゅう来るので、うるさかったと40年後に聞きました(笑)」

50冊のリストの中には、ヨハンナ・シュピリの『ハイジ』上・下も入っています。著者はこの物語をもとに、伝説的なアニメ「アルプスの少女ハイジ」を作りました。著者は、シュピリの『ハイジ』を紹介したページで次のように書いています。

「ぼくらがまだ若くて、たぶんあなたが生まれるずっと前に、52本のテレビアニメを作りました。ぼくらの先頭にいたのは、ひとりの若い演出家でした。

もちろん今はおじいさんになっていますが、その人が有名なわりにはあまり読まれなくなっていた原作に新しい生命を吹き込んだのです。

アニメより原作を本で読んだほうがいいという人がいます。

ぼくも半分位そう思っていますが、この作品はちがうと思っています。

見、読みくらべてみて下さい。ぼくらはいい仕事をしたと、今でも誇りに思っています」

ここには、原作を超える映像作品を作ったのだという著者の満足感と、アニメーションという表現形式への自信が隠すことなく述べられています。

「借りぐらしのアリエッティ」の原作は、メアリー・ノートンの『床下の小人たち』です。この本を22、3歳のときに読んだという著者は、次のように述べています。

「この本はまず、何といっても、『アリエッティ』という名前と、小人のほうが滅びていく種族なんだと残酷に男の子が言うところがあるでしょう。このアリエッティっていう小人の女の子は、自分たちが世界の主人公だと思っていた。そうしたらこの男の子が、お前たちは滅びるんだ、ここは人間の世界だ、と残酷なことを言います。その残酷さっていうのは、子どもたちが持っているものですよね。その男の子も人間の世界で残酷な目にあいながら生きているんですが、そこが、ひじょうに新鮮でした。このコペルニクス的転回のあたりが、とても気に入りまして、いつかアニメーションにできないかと思いました」

読んで感動した本を、そのままアニメーションにできるわけではありません。わたしも大好きなカニグズバーグの『クローディアの秘密』という本があります。ニューヨークのメトロポリタン美術館に住むクローディアという少女の魅力的な物語でした。著書も岩波少年文庫から出ているこの本を読んで気に入り、映画化したいと思ったそうですが、結局、実現しませんでした。著者は、次のように書いています。

「この本を読んで、しばらく日本を舞台に移しかえて、映画にできないものかと試みました。家出する主人公の少女は、メトロポリタン美術館ではなく、上野の国立博物館にかくれ住むというわけです。でも、大人のぼくでもあの博物館で夜をすごしたくはありません。まるでお墓のようでこわいのです。

それで、やめになりました。いい話なのに、ちょっと残念でした」

著者は、本を映画化することについて次のように述べています。

「映画の企画というのは、いい本だなあと思うけど、今これをつくってはいけない、っていうことはしょっちゅうです。すぐにアニメーションの原作になるような本はなかなかありません。ところが、これは生涯映画化できないだろうと思っていたものが、今ならこれは映画になるかもしれない、という時期が来ることもあるんですね。何十年に1度きりのチャンスが来るんです」

「イワンと仔馬」と「くまのプーさん」のDVD

アニメといえば、著者が手掛けてきた作品だけではありません。旧ソ連やアメリカ、特にディズニーは多くの名作アニメを世に送り出しました。50冊の中にあるエルショーフの『せむしの小馬』の紹介文で、著者は次のように書いています。

「役に立ちそうにないチビで形もゆがんだ仔馬が、実はとてもかしこくて、知恵と勇気で飼い主の少年にしあわせをもたらします。

ずっと前にソ連(今のロシア)でアニメーションになって、その映画を観て感動したひとりの日本の少年が後にアニメーターになりました。ぼくの先生です」

『せむしの小馬』のアニメーションは、「イワンと仔馬」のタイトルでDVDになっています。

また、ミルンの『クマのプーさん』の紹介文では、著者は次のように書いています。

「アニメで知っている人も多いでしょう。でも原作はくらべものにならない素敵なおはなしです。私が学生の頃、近所の小さなガールフレンドにプーを読んであげました。まあその時のその子のよろこびようは感動的ですらありました。良いおはなしにはどれほど人をしあわせにする力があるか、本を書くっていい仕事だなあってその時思いました」

『クマのプーさん』は、かのウォルト・ディズニーがアニメ映画化しています。この一文には、ディズニーに対する著者の意地のようなものも感じられて、興味深いですね。

さて、『床下の小人』たちに話を戻します。22、3歳の頃にこの本を読んだ著者は、「いつかアニメーションにできないか」と思いました。そして、50年近くも経ってようやく「借りぐらしのアリエッティ」を作ったわけです。その理由について「今や大人たち、いや人間たちが、まるで世界に対して無力な、小人のような気分になっていると思ったからです」と語る著者は、さらに次のように述べます。

「20世紀の終わりのころ、僕も終末ものをやりましたけど、終末ものが流行ったころの『終末』にはどこか甘美な感じがありました。バブルだなんだ、お金稼いだ、って周りがよろこんで跳ねているときに、馬鹿ども、そのうちひどいことになるぞ、ということを描くのには、ある種のカタルシスもありました。けれど『終末』がここまで一般的に、大衆的な規模になってしまうと、もううんざりしますね。現実として立ちあらわれているわけです。

つまり、みんなが小人になっちゃったんですよ。世界にたいして無力になって、1円でも安いほうがいい、なんていうつまんないことのために右往左往している。見ている範囲もほんとうに狭くなってきた。歴史的視野とか人間のあるべき姿とかの大きな主題が、健康とか年金の話にすりかえられてしまいました。煙草をやめるとか、メタボがどうとか、どうでもいいことばかりです」

うーん、これは非常に鋭い文明批評ではないでしょうか。

わたしが本書を読んで一番共感したのは、本についての次のようなくだりです。

「ほんとうを言うと、本はいっぱいは要らない、50冊じゃなくて1冊あればいいとも思っているんです。たとえばすごいハードカバーの重い本でね、世界のことが全部書いてあるという、そういう本ができないものだろうか、ということを夢見ていますね。それは聖書じゃないか、と言う人がいるでしょうが、そうではなくてもっと楽しめる本を夢見ています」

この「世界のことが全部書いてある本」という考え方には、感銘を受けました。なぜなら、わたしはいつも「世界のことが全部書かれている本」を書きたいという思っていたからです。もちろん、そんなことは不可能なのでしょうが、物書きとしての見果てぬロマンでもあります。

少なくとも、『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)、『ハートフル・ソサエティ』(三五館)、『法則の法則』(三五館)、『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)などは、世界のことが全部わかるような本をめざして書きました。

著者によれば、日本には風が吹き始めているそうです。この20年間、日本では経済の話ばかりしてきました。それは、まるではちきれそうなほど水を入れた風船のようになっていて、前にも後にも進めないといいます。

人々は、いつ風船が破裂するのかヒヤヒヤしながら、映像やらゲームやら、消費行動やや健康やら、犬を飼ったり、年金を心配したりして、気を散らしながら、結局は経済の話ばかりしてきたというのです。不安だけは着々とふくらんで、20歳の若者も60歳の人も区別がつかなくなったとして、著者は述べます。

「何かが起こるだろうという予感は、みなが持っていたように思います。それでも、どんなに立派な戦争より、愚かな平和のほうが尊いと思うようにしていました。

そして、突如歴史の歯車が動き始めたのです。生きていくのに困難な時代の幕が上がりました。この国だけではありません。破局は世界規模になっています。 おそらく大量消費文明のはっきりした終わりの第1段階に入ったのだと思います。

そのなかで、自分たちは正気を失わずに生活をしていかなければなりません。

『風が吹き始めた時代』の風とはさわやかな風ではありません。おそろしく轟々と吹きぬける風です。死をはらみ、毒を含む風です。人生を根こそぎにしようという風です」

こんな「風が吹き始めた時代」で、映画人として著者は次のように述べます。

「僕らは、『この世は生きるに値するんだ』という映画をつくってきました。子どもたちや、ときどき中年相手にぶれたりもしましたが、その姿勢はこれからこそ問われるのだと思います。生活するために映画をつくるのではなく、映画をつくるために生活するんです」

これまで多くのファンタジーのアニメを作ってきた著者は、次のように書いています。

「今ファンタジーをつくってはいけない。

児童書の話のはずが、どんどんそれてしまって、つい映画の話になってしまうんですが、今ファンタジーを僕らはつくれません。子どもたちが楽しみに観るような、そういう幸せな映画を当面つくれないと思っています。

風が吹き始めた時代の入り口で、幸せな映画をつくろうとしても、どうも嘘くさくなってだめなんです。21世紀が本当に幕をあけたんですね。僕はそれから目をそらさないようにするので、せいいっぱいです」

そして、著者は「こういう状況においても、本を読むことを必要とすると思います。本は必要です」と断言します。岩波少年文庫は、敗戦後の困難を乗り越えようとして生まれてきました。そこには、「児童文学はやり直しがきく話である」という思想がありました。

正確に言うと、もう今では、「やり直しがきかない」という児童文学もずいぶん生まれていると著者は述べます。しかし少なくとも戦後岩波少年文庫がスタートした頃は、「人生は再生が可能だ」というのが児童書の一番大きな特長だったというのです。さらに児童文学の本質について、著者は次のように述べています。

「要するに児童文学というのは、『どうにもならない、これが人間という存在だ』という、人間の存在に対する厳格で批判的な文学とはちがって、『生まれてきてよかったんだ』というものなんです。生きててよかったんだ、生きていいんだ、というふうなことを、子どもたちにエールとして送ろうというのが、児童文学が生まれた基本的なきっかけだと思います。『小公子』を書いたバーネット、『若草物語』を書いたオルコット、『ハンス・ブリンカー』のドッジも、『赤い鳥』を始めた鈴木三重吉も、彼にすすめられて『杜子春』を書いた芥川龍之介も源のところは同じです」

著者が最初に読んだ児童文学は何だったのでしょうか? 本書で、著者は次のように語っています。

「字だけの本を最初に読んだのは9歳のときと、はっきり覚えているくらい、まれなチャンスでした。小学3年生のときに、隣のお姉さんが『人魚姫』の本を貸してくれたんです。わら半紙みたいな紙で薄い本でしたけど、字しか書いていなかったので、大人になった気分がしましたね」

宮崎駿氏が初めて読んだ本は、アンデルセンの『人魚姫』だったのです。このことを知ったわたしは、大きな感銘を受けました。その理由をちょっと説明しましょう。

いわゆる「近代児童文学」は、1860年代にはじまったとされています。その前史として、1812年にグリム兄弟が最初の童話集を刊行し、1835年にアンデルセンが第1童話集を刊行しています。

アンデルセンの作品集は1846年に初めてイギリスで出版され、すぐにイギリスの児童文学にとけこみました。こうして、19世紀前半のグリム兄弟とアンデルセンの仕事は、イギリスにおいてフェアリー・テイル、すなわち妖精物語の人気を復活させ、ファンタジーの時代の幕を開いたとされています。

では、1860年代のイギリスで何が起こったか。まずは、キングスレイが『水の子』を、ルイス・キャロルが『不思議の国のアリス』を、ジョージ・マクドナルドが『北風のうしろの国』を書きました。いずれも、ファンタジーの古典とされる名作です。アメリカでは、オルコットの『若草物語』が刊行されました。

この後も、80年代にかけて、イギリスではスティーブンソンが『宝島』を書き、フランスではマロが『家なき子』を書き、イタリアではコッローディが『ピノッキオの冒険』を、アミーチスが『クオレ』を書き、アメリカでは国民作家であるマーク・トウェインが『トム・ソーヤーの冒険』を書きました。こうして見ると、現在まで日本でも読みつがれてきた児童文学の名作がずらりと並んでいることがわかります。これらの作品がすべて1860~80年代に集中して誕生したことも興味深いですが、その源流にはアンデルセンという童話の王様がいたわけです。

「幸福」と「死」を考える大人の童話の読み方

わたしは、かつて『涙は世界で一番小さな海』(三五館)という本を書きました。帯には、「『人魚姫』『マッチ売りの少女』『青い鳥』『銀河鉄道の夜』『星の王子さま』・・・・・5つの物語は、実は1つにつながっていた! 画期的なファンタジー論」と書かれています。わたしは、多くのファンタジーの中でも、特にアンデルセン、メーテルリンク、宮沢賢治、サン=テグジュペリの4人の作品(『人魚姫』『マッチ売りの少女』『青い鳥』『銀河鉄道の夜』『星の王子さま』)に普遍性の高いメッセージ、いわば「人類の普遍思想」が流れていると同書で指摘しました。

これらの作品は、やさしく「死」や「死後」、「宇宙の秘密」「命の神秘」について語ってくれるばかりか、「幸福」というものの正体さえ垣間見せてくれるのです。子どもだけでなく、大人にこそ読んでほしい、「童話の読み方」がわかる本をめざして書いた本です。 『人魚姫』でアンデルセンが発したファースト・メッセージは、サン=テグジュぺリが書いた『星の王子さま』でのラスト・メッセージに受け継がれているというのが、わたしの仮説です。

実際、『人魚姫』は『星の王子さま』に直接のインスピレーションを与えたとされています。飛行機乗りであったサン=テグジュぺリは、その経験を生かして『夜間飛行』という本を書きます。これは大変な評判となり、アメリカでもベストセラーになって、ついには映画化されます。飛行士役の俳優はなんと、あのクラーク・ゲーブルでした。「風と共に去りぬ」でレット・バトラーを演じたハリウッドのキングです。そして、フランス人女優のアナベラが、飛行士の恋人を演じました。フランスを代表する映画監督ジャン・ルノアールの「巴里祭」の娘役で脚光を浴びた人です。

さて、そのルノアール監督の招待により、サン=テグジュぺリはハリウッドに滞在していましたが、体調を崩し、入院することになりました。そのとき、よく見舞いに訪れたのがアナベラでした。彼女は、枕元のテーブルの上に一冊の本が置かれているのに気づきます。それは『アンデルセン童話集』でした。アナベラはその本を手に取り、病床のサン=テグジュぺリに「人魚姫」の物語を朗読して聞かせます。

サン=テグジュぺリは『アンデルセン童話集』をいつも大切に持ち歩いていたそうです。彼が書いた唯一の童話である『星の王子さま』にさまざまな形で影響を与えたことは想像に難くありません。この入院中にも、『アンデルセン童話集』を読んでいたということは、このとき、『星の王子さま』の構想が漠然とながらもサン=テグジュぺリの心の中に生まれていたものと考えられます。

『人魚姫』はフランス語でLa Petite Sieneで、「小さな人魚」という意味です。『星の王子さま』の原題はLe Petit Prince]で、「小さな王子」です。このように、両作品は明らかにつながっているのです。自分の思いを愛する人にわかってもらえない人魚姫の「孤独」のイメージは、さまざまな星をめぐっても「ほんとうのこと」がわからない王子さまの「孤独」に通じます。

ぜひ、ジブリで『星の王子さま』をアニメーションにしてほしい!

『人魚姫』を人生最初に読んだという宮崎駿氏は、そのアニメ映画化といえる作品「崖の上のポニョ」を後に作ったわけです。この「岩波少年文庫の50冊」の中で、これからジブリにアニメ化してほしい作品はたくさんあります。でも、一番希望する作品は、岩波少年文庫で最も多く読まれた『星の王子さま』です。ちなみに、『星の王子さま』は著者が選んだ50冊の最初に登場します。

その紹介文で、著者は「最初に読みおえた時の気持が忘れられません。言葉にすると何か大切なものがぬけ出てしまうような気がして、だまりこくってシーンとしていました。一度は読まなければいけません」と書いています。

宮崎駿監督による『星の王子さま』が、どうか、実現しますように・・・・・。