- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2266 SF・ミステリー 『怪奇猟奇ミステリー全史』 風間賢二著(新潮選書)

2023.08.30

『怪異猟奇ミステリー全史』風間賢二著(新潮選書)を読みました。著者は、1953年、東京都生まれ。英米文学翻訳家、幻想文学研究家、アンソロジスト。首都大学東京、明治大学、青山学院大学非常勤講師。武蔵大学人文学部欧米文化学科卒業。早川書房勤務を経て、フリー。早川書房在職中に、『ハヤカワ文庫』で、ファンタジーの叢書、ハヤカワ文庫FTを創設。また、翻訳ホラー小説の叢書『モダンホラー・セレクション』を企画した。1998年、『ホラー小説大全』で第51回日本推理作家協会賞評論その他の部門受賞。

本書の帯

本書の帯

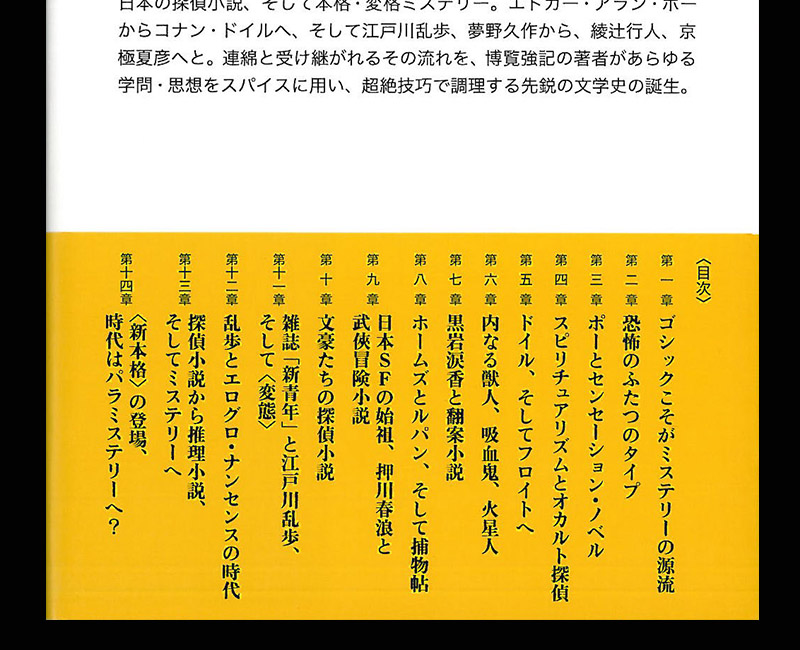

本書の帯には、「心霊主義 疑似科学 進化論・退化論 エログロ 変態性欲――。西洋のあらゆる奇想が日本のミステリーを生んだ。「ポー、ドイルから、乱歩、横溝を経て、綾辻行人、京極夏彦へ。異端の文化史」と書かれています。さらに、本書のカバー裏表紙には、「オカルト、エログロが日本探偵小説を生んだ!?――異形の文学史。」として、「18世紀英国ゴシック小説に端を発し、東洋の小島へと流れ着いて結実した日本の探偵小説、エドガー・アラン・ポーからコナン・ドイルへ。そして江戸川乱歩、夢野久作から、綾辻行人、京極夏彦へと。連綿と受け継がれるその流れを、博覧強記の著者があらゆる学問・思想をスパイスに用い、超絶技巧で調理する先鋭の文学史の誕生」とあります。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 ゴシックこそがミステリーの源流

第二章 恐怖のふたつのタイプ

第三章 ポートセンセーショナル・ノベル

第四章 スピリチュアリズムとオカルト探偵

第五章 ドイル、そしてフロイトへ

第六章 内なる獣人、吸血鬼、火星人

第七章 黒岩涙香と翻案小説

第八章 ホームズとルパン、そして捕物帖

第九章 日本SFの始祖、押川春浪と武侠冒険小説

第十章 文豪たちの探偵小説

第十一章 雑誌「新青年」と江戸川乱歩、そして〈変態〉

第十二章 乱歩とエログロ・ナンセンスの時代

第十三章 探偵小説から推理小説、そしてミステリーへ

第十四章 〈新本格〉の登場、時代はパラミステリーへ?

「主要参考文献」

「人名索引 作品名索引」

「はじめに」の冒頭を、著者は「ひとくちにミステリーと言っても、〈本格〉と〈変格〉があります。ではまず、〈本格〉とはなにか? 論理による謎解き小説のことです。これを江戸川乱歩は次のように述べています。『探偵小説とは、主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く経路の面白さを主眼とする文学である』。そしてその面白さは、『出発点に於ける不可思議性、中道に於けるサスペンス、結末の意外性の三つ』にあります」と書きだしています。

ちなみに探偵小説は英語ではDetective Storyと表記されます。フランス語ではRoman Policier(警察小説)。そしてDetectの本来の語義は、「覆いをかけて保護する」を意味するProtectの逆で、「覆いをとって隠れていたものを見つける」ということ。それに関しては興味深い逸話があるとして、著者は「悪魔は屋根をはがして、そこの住人がひそかに行っている悪徳を探し出して地獄に連れていくというのです。かつて探偵が忌み嫌われていたのは、プライバシーを覗き見(詮索)する悪魔と等しい輩と思われていたからです。ある意味、江戸川乱歩の『屋根裏の散歩者』は文字通りの悪魔=密かに覗き見る人=探偵を語った秀作でしょう」と述べています。

「探偵」という言葉について、著者は「探偵の語義はさておき、そもそも我が国に小説の概念が誕生したのは明治維新以降です。19世紀末期頃のこと。ところが西欧では、英国を中心に18世紀初頭から発達・進化しています。もちろんミステリーはそうした小説の一分野で、我が国にとっては新奇な輸入品だったわけです。その舶来品がどのように受容されて今日のミステリーとなったのか、それを本書ではお話しするわけですが、その中で〈変格)とはなにかの答えもおのずと見えてくれば幸いです〉と述べるのでした。

第一章「ゴシックこそがミステリーの源流」では、ゴシック小説(あるいはゴシック・ロマンス)は、ミステリー小説やSF小説、ファンタジー小説、ホラー小説、恋愛小説、歴史小説、冒険小説などのように一般に流布している、つまり耳慣れた文芸ジャンルとは言えないとして、著者は「実はいま列挙した様々なジャンルの源流といっても過言ではない小説様式がゴシック小説です。ことに怪奇幻想ものやミステリーとは密接な関係があります」と述べています。

ひと口にゴシック小説といっても3種類あるとして、著者は「パトリック・マグラアやジョイス・キャロル・オーツなどの今日の英米作家たちが語るニュー・ゴシック、19世紀末英国ヴィクトリア朝の都会を舞台にしたモダンなゴシック、たとえばロバート・ルイス・スティーヴンソン『ジキルとハイド』(1886年、新潮文庫)やブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(1897年、創元推理文庫)など。そして、18世紀英国で一大ブームとなった本家本元のゴシック・ロマンスです」と説明します。

ゴシックの元来の意味は、まずは「ゴート人の(ような)」ということでした。それが転じて、「無教養の、野蛮な、無粋な」という意味に変化しました。ゴシックとは、ルネサンス期には蔑称だったと指摘し、著者は「中世=無知蒙味で迷信に支配された暗黒時代を招来したゴート人。野蛮で、原始的で、下品で、悪趣味で、破壊的で、混沌としていて、非合理的なものは、ゴート人の(ような)もの=ゴシックというわけです。ところが18世紀になると、それまでネガティブな意味合いをもたせられていたゴシックは、俄然ポジティヴな用語となります。ゴシック・リバイバルです」と述べます。

ゴート人=ゴシックは野蛮・未開・非合理・混沌などの象徴として蔑まれてきましたが、それが一転して人間本来の自然状態として、あるいは原始共同体的世界として賛美されるようになりました。そうしたゴシックに対する見方には、合理主義や啓蒙主義に対する反発、すなわち反フランス感情が存在しました。フランス対イギリス。理性vs.感性、秩序vs.混沌、光vs.闇、文明vs.自然、洗練vs.粗野、単純明快vs.複雑怪奇、そして近代vs.中世という要素がゴシックの背景にはありました。アンチ・フランス、反合理主義、反古典主義――それがイギリスのゴシック・リバイバルのメンタリティーです。

「偽書アラカルト」では、18世紀当時は、多くの小説がノンフィクションとして刊行された偽書だったことが紹介されます。有名なところでは、ダニエル・デフォー『ロビンソン漂流記』(1719年、新潮文庫)の作者はロビンソン・クルーソー自身と記されており、読者は実録旅行記として手にしました。ジョナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』(1726年、新潮文庫)でさえ同様に実話として読まれました。作者はレミュエル・ガリバーになっていました。ロマン派の文人たちに多大な影響を与えた偽りの詩集もありました。ジェイムズ・マクファーソン『オシァン(ケルト民族の古歌)』(1761年、岩波文庫)やトマス・チャタトン『中世の唄』(1769年、未訳)などです。

こうした偽書(まがいもの、ペテン)が18世紀にはびこった理由のひとつとして、当時のイギリス経験主義哲学が関係あると指摘し、著者は「ジョン・ロックを御大とする経験主義哲学では人間の認識は感覚と印象の賜物にすぎません。となると、極端な物言いですが、客観的真偽はどうでもいいのです。感性に本物らしく訴えてくるものが真実とみなされるのです。ゴシック・リバイバルのメンタリティーもそうしたものでした。本物の中世を復活させたいわけではないのです。ロマン派的憧憬の対象、懐古趣味的対象、理知と合理の啓蒙の近代都市文明に対するアンチとしての対象――ユートピア的原始共同体としての中世を再建しようという運動なのでした。歴史上に実際に存在した中世の世界ではなく理想郷としてのまがいものの中世ゴシック文化です。つまりシミュラークル。オリジナルなきコピーです」と述べています。

「ゴシックの真髄はフェイク精神」では、ゴシック小説を代表する『オトラントの城』の著者ホレス・ウォルポールの自宅〈ストロベリー・ヒル・ハウス)は、ロココ様式との折衷の模造ゴシック城であったと紹介し、著者は「その庭園もイタリアの風景を模倣したまがいものであり、アイ・キャッチャーとしての廃墟も”新築”した作り物でした。そうです、基本的にゴシック・カルチャーはフェイクの精神に彩られています」と述べます。また、シミュラークルとしての偽書=モックメンタリーの語りの代表的なスタイルが”発見された原稿”であると指摘しています。

また、手稿や日記、手紙、告白などの断片をコラージュし、それらの彼方にある事件の真相を明らかにしていく方法もあるとして、著者は「それは廃墟と化した建物の断片から昔日の美を偲ぶ趣味と一致する。廃墟としてのテクストです。もちろんその廃墟は擬似廃墟であるわけですが。同趣のゴシック小説の例として、有名なところではメアリー・シェリー『フランケンシュタイン』(1818年、新潮文庫、そもそも怪物そのものが断片の寄せ集めだ)やブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(最後には、ミナのタイプライターによってオリジナルがなくなり、コピーばかりになってしまう)、そしてスティーヴン・キング『キャリー』(1974年、新潮文庫、物語の舞台である町が文字通りに廃墟と化す)をあげれば理解してもらえるでしょうか」と述べています。

今日ではテクノロジーの進化によって、モックメンタリーの”発見された原稿”は”発見されたフィルム(ビデオテープ)”として語られます。たとえば、映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999年)。その日本版として『ノロイ』(2005年)が有名です。著者は、「世界的大ヒットを記録した擬似ドキュメント・ゴシック・ホラー映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』は、その後『REC/レック』(2007年)や『パラノーマル・アクティビティ』(2007年)、『ダイアリー・オブ・ザ・デッド』(2007年)、超能力SFホラー『クロニクル』(2012年)などの同趣向の話題作を生み続けています」と指摘します。

『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』の擬似世界を活字で再現したのが、ポストモダン・ゴシックの金字塔、マーク・Z・ダニエレブスキー『紙葉の家』(2000年、ソニー・マガジンズ)です。著者は、「この大作は、様々なドキュメントと虚実ないまぜの注釈の錯綜したコラージュがテクストを迷宮化しています。物語の中心に位置する次元の歪んだ家と同じように、語り=騙りは万華鏡のように変化し、時間空間をシフトしていきます」と述べます。

「恐怖の美」では、ゴシック・ロマンスの基本となるテーマやモチーフが以下のように紹介されています。

1.閉じられた空間(古城や大邸宅、迷宮など)

2.全体を覆う神秘と脅威

3.謎めいた預言や不吉な予兆、恐ろしい幻視

4.現実への超自然的存在(悪魔や幽霊、怪物など)、

あるいは非合理な事象の介入

5.昂る情念と過度と感性

6.迫害される乙女

7.冷酷非道な悪漢

8.呪われた血筋

9.死と暴力と倒錯した性

第八章「ホームズとルパン、そして捕物帖」では、「悪漢ヒーロー、ルパンの系譜」として、国家警察パリ地区犯罪捜査局の初代局長を経て世界初の私立探偵になった元犯罪者ヴィドックを明るく陽気にした架空の伊達男が、作家ポンソン・デュ・テライユの創造した怪盗ロカンボールであると紹介します。アルセーヌ・ルパンはこれら実在のヴィドックや虚構のロカンボールの血を引いた怪人だと指摘し、著者は「ルパンの人気を受けて、新たな超人犯罪者が登場しました。ただし、ルパンはパリが繁栄したベル・エポック時代の申し子としての怪盗〈紳士〉であったのに反し、テロの勃発や第一次大戦の不穏な足音が聞こえだした時期のパリを跋扈した怪盗は冷酷非道、残虐無比な大量殺人者として姿を現しました。ジゴマとファントマです」と述べています。

ジゴマとはレオン・サジイ『ジゴマ』(1910年)、ファントマとはピエール・スヴェストル&マルセル・アラン『ファントマ』(1911年)に登場するヒーロ・ヴィランです。どちらも映画化されて大ヒットし、フランス大衆文化史上、ルパンとともにその名を残しています。「和製ホームズは怪奇幻想がお好き」として、著者は「ルパンやジゴマ、ファントマと比肩する我が国の超人怪盗犯罪王第1号は、江戸川乱歩の怪人二十面相ですが、では和製ホームズは? 岡本綺堂が大正13年(1924年)に刊行した(雑誌連載は大正6年から)『半七捕物帳』の主人公、岡っ引きの半七です」と述べるのでした。

第九章「日本SFの始祖、押川春浪と武侠冒険小説」では、「押川春浪が生んだ武侠冒険SF小説」として、明治10年代(1877~86年)は翻訳小説の第1期黄金時代であったと紹介し、著者は「20年代はその隆盛の余勢を駆って黒岩涙香の翻案探偵小説がもてはやされました。しかし、30年代は純文学の分野における写実主義から自然主義への台頭や涙香バッシングなどがあって、娯楽小説系翻訳小説の衰退期に入ります。その時期に黒岩涙香と同様の人気を得たのが、今日では〈冒険SFの父〉と称される押川春浪でした」と説明しています。押川春浪の『海底軍艦』は矢野龍渓『浮城物語』にインスピレーション源を求め、ヴェルヌ『海底二万マイル』やデュマやユゴーの雄大剛健な作品に影響を受けた冒険SFであると指摘し、著者は「まだ当時はSFの概念がなかったので、押川春浪は自作の小説を〈武侠冒険小説〉と称しました。反骨精神旺盛な春浪らしいネーミングです」と述べるのでした。

第十章「文豪たちの探偵小説」では、「日本独自の推理小説は谷崎潤一郎から」として、我が国独自の推理小説は、それも翻案ではないオリジナルな作品は、皮肉なことに文学畑の作家によって創作され始めたことが紹介されます。著者は、「明治20年代半ばに、文士たちが糊口をしのぐためとはいえ仮にも試みた〈芸術的探偵小説〉は、およそ20年の歳月を経てようやく、谷崎潤一郎という文豪によって芽吹いたのです。谷崎潤一郎といえば、すぐにでも『痴人の愛』や『春琴抄』、『細雪』などを思い浮かべるでしょう。明治末から大正、昭和中期にわたって文学史に残る数々の傑作・名作を創作しました。その大文豪は初期の頃、いわゆる耽美派・享楽派・悪魔派と呼ばれ、自然主義に抗っていた時期に探偵小説・犯罪小説をいくつも書き上げています。もちろん、怪奇幻想小説と称される作品も」と述べています。

明治時代、やはり硯友社のメンバーでこそないものの近い位置にあった幸田露伴も怪談・幻談の類をものし、「あやしやな」(明治22年/1889年)といった翻案探偵小説仕立ての短編を文語で創作していますが、彼の学識・知識には尋常ではないものがあったとして、著者は「その露伴に匹敵する教養人が谷崎です。日本の古典から西欧の最新の文学に関する素養は芥川龍之介をしのぐとさえ言われました。当然、英語も堪能で、原書で欧米の作品にじかに触れています。谷崎の探偵小説・犯罪小説は、ドイル型というよりポー型です。そういえば、実弟の英文学者の谷崎精二は『ポオ小説全集(全四巻)』(春秋社)の訳者として著名ですね。ドイルの探偵小説が医者の分析とすれば、ポーのそれは患者の独白です。言うまでもなく、その患者とは心の病を抱えた人のこと。つまりは異常心理(昔は〈変態心理〉と呼ばれていました)の悪夢と迷宮世界を語っているのが谷崎の探偵小説です」と述べます。

著者は、わたしも好きな谷崎の幻想小説「人面疽」を取り上げ、ラストの「深夜一人で鑑賞すると発狂する」というくだりが鈴木光司『リング』のインスピレーション源だという意見を紹介します。著者は、「短編『人面疽』は長編として語られたならば、セオドア・ローザックの傑作『フリッカーあるいは映画の魔』(1991年、文春文庫)にも匹敵するメディア陰謀史観となりえたかもしれない作品です。大正モダニストの先鋭である谷崎潤一郎が当時最新テクノロジー娯楽だった活動写真の熱狂的な愛好家であり、自らも映画会社の脚本部門に籍を置き、映画製作に携わっていたことは知られています」と述べます。また、谷崎の先達は永井荷風であり、荷風の指導者は森鷗外であったと指摘し、著者は「『自然主義でなければ作家ではない』という風潮に、彼らは異を唱え、芸術至上主義の人工的な作品を創作した作家たちです。文学的探偵小説もそうした反自然主義の表現形態のひとつとして機能しえたのです」と述べています。

「佐藤春夫そして芥川龍之介の探偵小説」として、その鷗外――荷風――潤一郎のラインにつらなる文豪が佐藤春夫であると指摘し、著者は「彼は、『田園の憂鬱』や『都会の憂鬱』の作家として有名ですが、文学史の裏話に精通している方は、谷崎潤一郎とその妻千代子、そして佐藤春夫の三角関係の果ての〈細君譲渡事件〉で知っているかもしれません。佐藤春夫が谷崎の妻を横取りし、谷崎は後輩に間男された被害者だ、と思われていますが、実はすべて谷崎が仕組んだトリックで、それに佐藤はまんまと引っかかったといううがった見方もあります。谷崎は妻と別れて、その妻の妹(『痴人の愛』ナオミのモデル)と再婚するために(結局、ふられますが)、「途上」で用いられている〈プロバビリティの犯罪〉を実生活で遂行してみせたのかもしれません」と述べます。

芥川龍之介の「魔術」(大正9年/1920年)は谷崎潤一郎の「ハッサン・カンの妖術」に対するアンサーソングのようなものだとして、著者は「物語構造は、芥川の児童向け作品の傑作『杜子春』と同じ。『邯鄲の夢』です。この中国の故事『邯鄲の夢』のバリエーションがいわゆる〈走馬燈の系譜〉です。両者をホルヘ・ルイス・ボルヘスの作品でたとえれば、前者が『待たされた魔術師』(1935年)で後者が『隠れた奇跡』(1944年)です。その『隠れた奇跡』の元ネタはアンブローズ・ビアスの名作『アウルクリーク橋の出来事』(1890年)です。芥川龍之介はビアスをボーと並ぶ短編小説の名手として評価していましたが、かれのアンチ・ミステリ『藪の中』(大正11年/1922年)は、ビアスの『月明かりの道』(1907年)の影響を受けています。芥川の『報恩記』(大正11年/1922年)も同種の犯罪ものです。そうした分岐する現実、現実の多様性はSFで言えば(並行世界〉です。ボルヘスもまた、『八岐の園』(1941年)でその種のアンチ・ミステリを創作しています。アメリカの作家ビアスを通してアルゼンチンの知の巨人と日本の文豪がつながる、おもしろいですね」と述べるのでした。

第十一章「雑誌『新青年』と江戸川乱歩、そして〈変態〉」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「江戸川乱歩の世界は、3つの領土からなりたっています。ひとつは前章でお話ししました谷崎潤一郎や佐藤春夫の妖異耽美な新浪漫派的作品、もうひとつは黒岩涙香の伝奇ロマン風翻案小説や武侠小説、そして最後にポーやドイルなどの理知的な探偵小説です。こうした乱歩の嗜好は彼の作品の3つのタイプにそれぞれあてはめることができます。初期の本格探偵ものはポーやドイル、「グロテスクな郷愁」を誘う倒錯した頽廃美に満ちた変格ものは谷崎潤一郎や佐藤春夫、そして連載長編は黒岩涙香です。面白いのは、乱歩は少年時代に黒岩に夢中になり、青年時代には谷崎や佐藤、そして宇野浩二の順番に心酔し、作家デビュー時にはポーやドイルに感銘を受けていましたが、創作は初期=ドイル、中期=谷崎、後期=黒岩といった具合に、読書遍歴の始原へと遡っていったのです」

「変態性欲が〈変格〉探偵小説を生んだ」として、健全派と不健全派という探偵小説のジャンル名は、のちに甲賀三郎によって改められたことが紹介されます。すなわち、前者は〈本格〉、後者は〈変格〉です。その〈変格〉とは、今日の基準から称すれば、怪奇幻想小説と言ってよいのではないでしょうか。乱歩によれば、〈変格〉=怪談です。著者は、「乱歩のカルト的人気・名声は初期の理知的な本格ものより、短編ならば『芋虫』、『火星の運河』、『人間椅子』、長編ならば『パノラマ島奇談』や『孤島の鬼』や『盲獣』といった悪趣味エログロ怪奇幻想ものに支えられています」と述べます。かつて佐藤春夫の提唱した「猟奇耽異の果実」、これこそが乱歩の言う「英米とは違った日本探偵小説界の、寧ろ誇るべき多様性」であり、当時の〈変格〉ものの神髄であるとして、著者は「あるいは、やはり佐藤春夫が称した『神経衰弱的直感の病的敏感による』ものです。〈変格〉ものが受けた文化的背景として、〈変態性欲〉と〈変態心理〉の我が国への流入が考えられます」と述べるのでした。

第十二章「乱歩とエログロ・ナンセンスの時代」の冒頭を、著者は「探偵小説の最初の黄金時代は、江戸川乱歩が『新青年』に登場した大正12年(1923年)から昭和2年(1927年)までです。大正12年といえば、関東大震災の起こった年。この未曾有の震災が、実は探偵小説の隆盛と少なからず関係があります。それというのも、ある意味、大震災によって本当の近代化が我が国にもたらされたからです。都市文明・産業社会の勃興です」と書きだしています。また、新しい大都市に住まう〈新中産階級〉と独身の〈高等遊民〉(名探偵明智小五郎もそのひとり)が取り憑かれた病が退屈病――「都会の憂鬱」であるとして、著者は「このアンニュイ、メランコリー病は、思えば18世紀の英国ではゴシック・ロマンスを誕生させた要因のひとつでした。退屈から脱出するための大陸旅行が新たな美の概念である崇高美=恐怖の美を生み、ゴシック・ロマンスはそれを活字化したものにほかなりません」と述べています。

「切断されオブジェ化される女体」として、知的な個人主義の職業婦人と享楽的なセクシュアル少女たちは、しだいにモガと称された同じ穴のムジナと見なされていったと指摘し、著者は「大正末期に登場しはじめたモダンガール――新しい女たちが乱歩作品の猟奇殺人事件の被害者として描かれるのはなぜでしょう? 父権制社会における反逆者だからです。昔ながらの〈良妻賢母〉、英国風に言えば〈家庭の天使〉イメージをくつがえす、男性支配社会のイデオロギーをなしくずしにする存在。だからモガは見せしめのために虐殺されるのです。モガの死体はかならずといってよいほど世間にさらされます。多くは裸体の状態で展示されます。デパート、水族館、博覧会、遊園地、街角のショーウィンドウ、マジックショーの舞台などなど。公開処刑です。獄門です。しかもディスプレイされる彼女たちの死体は切断されていることが多い」と述べます。

さらに、著者は以下のように述べています。

「モダニズム時代は切断・分断・断片の文化。切り離すことによって新しいものを創造すること。たとえば、当時の前衛シュルレアリスムのひとつの手法であるコラージュ、あるいは活動写真(映画)のカット割り。断片化し、それを結合する編集術。コラージュ文章法をシュルレアリストたちがゲームにしたその名は〈優美なる死体〉。言い得て妙です。優美なる死体(女性の裸体)はバラバラの肢体にされ(断片化)、セクシュアルな姿態(エログロ)となる。ダジャレめいて言えば、そういうことです」

「雑誌『新青年』のモダン化と乱歩の休筆」として、大正時代の社会意識としてのモダンな感性はエログロだけではなく、もうひとつ、ナンセンスがあったとして、著者は「この都市文化における時代精神に逸早く飛びついたのが『新青年』の2代目編集長に就任した、弱冠25歳の横溝正史でした。横溝正史といえば、『犬神家の一族』(昭和25年/1950年)や『八つ墓村』(1949~51年)、『悪魔が来りて笛を吹く』(1951年)でおなじみの土俗的な猟奇幻想探偵小説作家のイメージがありますが、若き日の彼はユーモアや洒落たコント好きのモダンボーイでした」 「乱歩の虚構世界にも似た現実の事件」として、著者は「男性にとって科学と合理の時代におけるミステリー(謎・神秘)の最後の砦は女性心理です。その答えを見出そうとして、女性の身体が切り開かれました。西欧では18世紀末から精巧な蠟細工の解剖人形が製作されました。若く美しい女性の肉体として。いわゆる、アナトミカル・ヴィーナスです。もちろん医学のためですが、それよりも見世物として人気を集めました」と述べるのでした。

第十三章「探偵小説から推理小説、そしてミステリーへ」では、「夢野久作からの探偵小説第二期黄金時代」として、昭和8年(1933年)、探偵小説の第2期黄金時代が始まったことが紹介されます。新しい波は昭和13年(1938年)頃まで続きました。この波頭に乗って立った傑作が奇しくも同年(1935年)に刊行された夢野久作『ドグラ・マグラ』と小栗虫太郎『黒死館殺人事件』です。著者は、江戸川乱歩は、『黒死館殺人事件』について、「怪奇犯罪史、怪奇宗教史、怪奇心理学史、怪奇医学史、怪奇建築史、怪奇薬物史等々の目もあやなる緯糸と、逆説、暗喩、象徴等々の抽象論理の五色の経糸とによって織り成された一大曼荼羅」と賛辞を送りつつも、「ぼくにはよくわからなかったけれど」と述べました。著者は、「一説には、当時、この百科全書的奇想探偵小説を理解できたのは、明治・大正・昭和時代の知の巨人にしてオカルティズムにも精通していた幸田露伴ただひとりだったとか」と述べます。面白すぎますね!

「厳しい検問がジャンルの裾野を広げた?」として、昭和16年(1941年)に太平洋戦争が始まると、さらに弾圧は激しくなり、その結果、探偵小説作家は自主規制をするか牢につながれるかの二択となったことが紹介されます。著者は、「乱歩は筆をおいて沈黙し、他の作家は探偵小説から離れて異なる分野に活路を見出しました。たとえば、小栗虫太郎は秘境冒険もの、横溝正史は捕物帳、蘭郁二郎はSF、海野十三はスパイもの、木々高太郎は軍事小説といった具合に」と述べています。また、木々高太郎と海野十三は時局の大勢に賛同し、軍国主義・帝国主義へと転向。その結果が、木々の少年向け探偵小説風味の軍事小説『緑の日章旗』(昭和16年/1941年)であり、海野の児童向け軍事SF『怪塔王』(昭和13年/1938年)でした」と述べます。

海野は戦後、戦争協力者として公職追放処分を受けましたが、著者は「その海野はヒトラーを崇拝していましたが、ファシズムを嫌悪していたのが小栗虫太郎です。小栗の反体制ぶりは、『有尾人』(昭和14年/1939年)に始まる〈人外魔境〉シリーズにあらわれています。かれは病弱であったために関東平野から一歩も出たことはなかったので、異国の未開の地を舞台にした人外魔境〉シリーズは、エドガー・ライス・バロウズの〈火星〉シリーズと同じくまったくの想像の産物です」と述べます。

「みな仲良く”ミステリー”となった」として、特筆すべきは、乱歩の強力なバックアップを受け(のちに乱歩は編集と経営にも乗り出しました)、城昌幸を編集主幹に迎えた「宝石」であるとして、著者は「戦前の『新青年』、戦後の『宝石』といっても過言ではありません。なにしろ新人作家の発掘に力を入れ、香山滋や山田風太郎、島田一男、日影丈吉、大坪砂男などが輩出しています。横溝正史の生んだ名探偵金田一耕助の初登場となる『本陣殺人事件』の連載は『宝石』創刊号(昭和21年4月)においてです。この本格長編によって、戦後の推理小説界の動向は決定されました。名探偵金田一耕助シリーズは、戦前の怪奇耽美主義的探偵小説と戦後の理知的推理小説との見事な融合でした」と述べるのでした。

第十四章「〈新本格〉の登場、時代はパラ・ミステリーへ」では、ジョルジュ・バタイユの『眼球譚』を愛読する著者の怪奇幻想小説開眼の契機は、マルキ・ド・サドの紹介・翻訳で知られた澁澤龍彦の影響下にあったと告白されます。当然、エロティシズム文学には目がなかったわけで、サドやバタイユ、マンディアルグなどの作品には傾倒していたそうです。著者は1953年生まれで、わたしは1963年生まれですから、わたしたちには10年の時差がありますが、わたしも澁澤龍彦には多大な影響を受けたので、なんだか著者に親しみを感じました。「怪異猟奇」というコンセプトでミステリーの歴史を追った本書はまことに刺激的で魅惑的な文学史を披露してくれました。