- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2264 社会・コミュニティ 『日本の死角』 現代ビジネス編(講談社現代新書)

2023.08.27

『日本の死角』現代ビジネス編(講談社現代新書)を読みました。現代ビジネスは2010年創刊。各分野で深い知見を持つ専門家やジャーナリスト、作家等を起用し、政治、経済、国際、社会、金融、教育、最新テクノロジー、科学、医療、スポーツ他、ビジネスパーソンに上質な情報を提供している日本最大級のビジネスメディアです。「現代ビジネス」に加え、若年層をターゲットとしたマネー実用情報を届ける「マネー現代」、SDGsをいち早く特集し急成長を続ける女性向けライフスタイル誌「FRaU」、最先端の知と深い教養をダイジェストで伝える「現代新書」、自然科学やテクノロジーをわかりやすく解説する理系のバイブル「ブルーバックス」、講談社のノンフィクション書籍情報があつまる「+αオンライン」、古今東西の名著を厳選して発信する教養シリーズ「学術文庫&選書メチエ」などのグループサイトで構成される「現代ビジネスグループ」は、知識・教養情報の総合デジタルプラットフォームとして、読者の厚い支持を集めています。

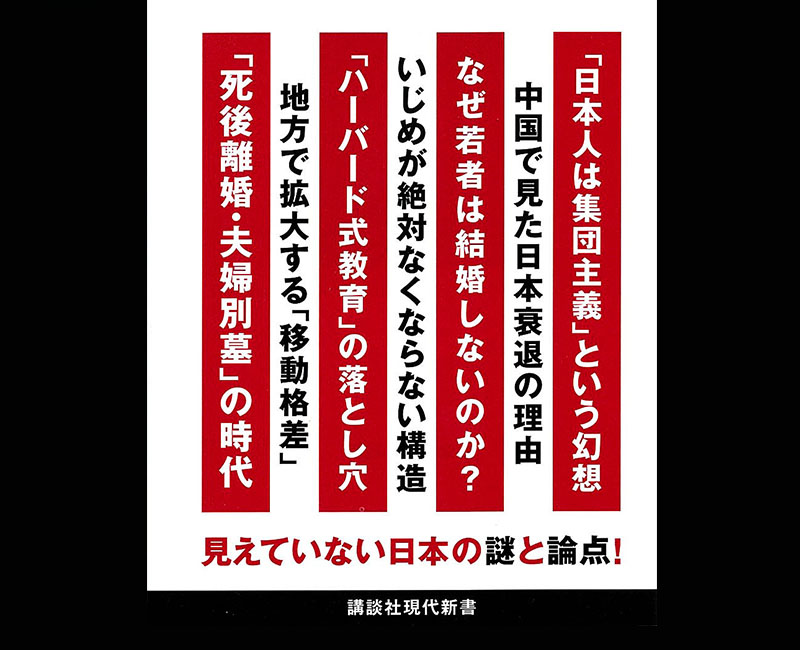

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「『日本人は集団主義』という幻想」「中国で見た日本衰退の理由」「なぜ若者は結婚しないのか?」「いじめが絶対なくならない構造」「「『ハーバード式教育』の落とし穴」「地方で拡大する『移動格差』」「『死後離婚・夫婦別墓』の時代」「見えていない日本の謎と論点!」と書かれています。

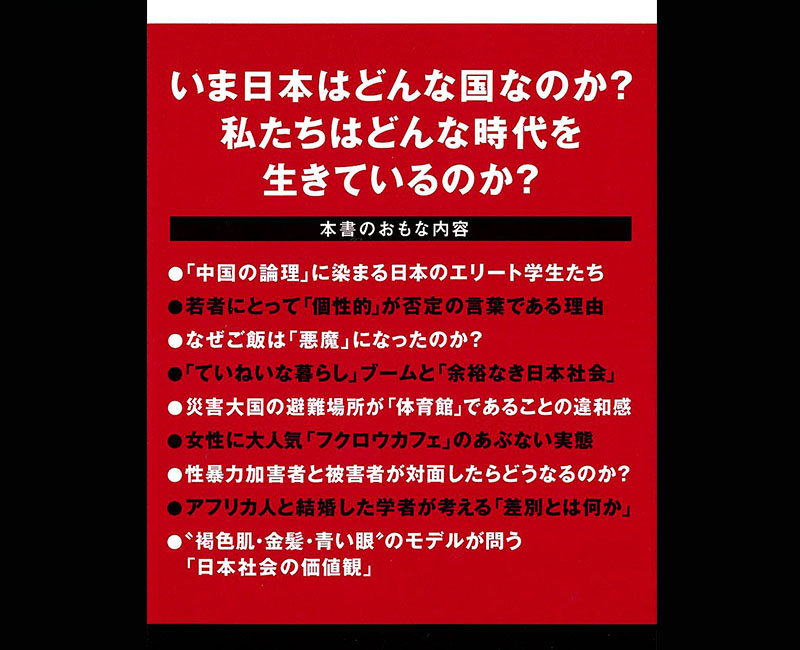

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「いま日本はどんな国なのか? 私たちはどんな時代を生きているのか?」と書かれ、「本書のおもな内容」として、以下のように書かれています。

●「中国の論理」に染まるエリート学生たち

●若者にとって「個性的」が否定の言葉である理由

●なぜご飯は「悪魔」になったのか?

●「ていねいな暮らし」ブームと「余裕なき日本社会」

●災害大国の避難場所が「体育館」であることの違和感

●女性に大人気「フクロウカフェ」のあぶない実態

●性暴力加害者と被害者が対面したらどうなるのか?

●アフリカ人と結婚した学者が考える「差別とは何か」

●”褐色肌・金髪・青い眼”のモデルが問う

「日本社会の価値観」

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

「日本人は集団主義」という幻想

高野陽太郎(認知心理学者)

日本人が「移動」しなくなっているのはナゼ?

地方で不気味な「格差」が拡大中

貞包英之(立教大学教授)

日本人が大好きな「ハーバード式・

シリコンバレー式教育」の歪みと闇

畠山勝太(NPO法人サルタック理事)

日本が中国に完敗した今、

26歳の私が全てのオッサンに言いたいこと

勝田祥平(小説家)

日本のエリート学生が「中国の論理」に

染まっていたことへの危機感

阿古智子(東京大学大学院教授)

いまの若者たちにとって

「個性的」とは否定の言葉である

土井隆義(筑波大学教授)

日本の学校から「いじめ」が

絶対なくならないシンプルな理由

内藤朝雄(明治大学准教授)

家族はコスパが悪すぎる?

結婚しない若者たち、結婚教の信者たち

赤川学(東京大学教授)

ご飯はこうして「悪魔」になった

~大ブーム「糖質制限」を考える

磯野真穂(医療人類学者)

なぜ「ていねいな暮らし」は

ブーム化した一方、批判も噴出するのか

阿古真理(作家・生活史研究家)

「死んでまで一緒はイヤ…」

日本で死後離婚と夫婦別墓が増えた理由

井上治代(エンディンセンター理事長)

自然災害大国の避難が「体育館生活」

であることへの大きな違和感

大前治(弁護士)

女性に大人気「フクロウカフェ」のあぶない実態

岡田千尋(アニマルライツセンター代表理事)

性暴力加害者と被害者が直接顔を

合わせた瞬間…一体どうなるのか

藤岡淳子(大阪大学名誉教授)

「差別」とは何か? アフリカ人と結婚した

日本人の私がいま考えること

鈴木裕之(国士館大学教授)

私が「美しい」と思われる時代は来るのか?

“褐色肌、金髪、青い眼”のモデルが問う

シャラ ラジマ(モデル)

「はじめに」では、現代ビジネス編集部が「本書に収録するのは、講談社『現代ビジネス』に掲載された論考である。2010年に創刊した現代ビジネスは、月間閲覧数が4億ページビューを超えたことがある日本最大級のビジネスメディアだ。日々、第一線あるいは気鋭のジャーナリストや学者らが、時宜にかなったテーマについて、問題の構造や核心を突く文章を寄せている」と述べています。

「『日本人は集団主義』という幻想」では、認知心理学者の高野陽太郎氏が「日本人は集団主義」という「常識」は間違いだったと訴えます。「『日本人は集団主義』説の始まり」では、「なぜ間違った『常識』ができあがってしまったのだろうか?」と問い、「この『常識』の淵源をたどっていくと、パーシヴァル・ローウェルというアメリカ人に行きあたる。ボストンの資産家の息子で、『火星の表面に見える縞模様は、火星人が掘った運河だ』という説を唱え、有名になったアマチュア天文家である」と述べます。

このローウェルが、明治時代の日本にやってきて、日本をテーマにした『極東の魂』という本を書きました。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)はこの本を読んで感激し、それが日本に来るきっかけになったというから、かなり影響力の強い本だったのだろうとして、高野氏は「この『極東の魂』のなかで、ローウェルは『日本人には個性がない』と繰りかえし主張しているのである」と述べます。

ローウェルは、「アメリカ、ヨーロッパ、中近東、インド、日本と東に行くほど、人の個性は薄くなっていく」と書いています。その半世紀ほど前、ドイツの哲学者ヘーゲルは、大著『歴史哲学講義』の中で、「西ヨーロッパから東の中国へと向かうにつれて、個人の自由の意識が減少していく」と論じていました。そっくりですね。

「日本人には個性がない」というローウェルの主張は、「先入観」にもとづく演繹的な推論の産物だったのではないかとして、高野氏は「太平洋戦争のころまでには、ローウェル流の日本人観は、欧米の知識人のあいだでは、すでに『常識』になっていたらしい。大戦中、アメリカ政府は、『敵国』日本を知るために、著名な歴史家、社会学者、人類学者などを集めて会議を開いた。その席上、大半の専門家が『日本人は集団主義』という見解で一致したという」と述べます。

「日本人論が『常識』になった理由」では、「敵国」日本を1年かけて研究した人類学者ルース・ベネディクトが、戦後、その研究成果を『菊と刀』という著書にまとめたことが紹介されます。この本が「日本人は集団主義」という「常識」を日本で確立したといわれています。科学的な比較研究は、「日本人は集団主義」という「常識」を否定していると指摘し、高野氏は「この『常識』は、欧米優越思想が蔓延していた19世紀の遺物にすぎない。しかし、基本的帰属錯誤が災いして、日本人の戦時中の集団主義的な行動が、この『常識』を証明する『動かぬ証拠』に見えてしまった。その結果、この『常識』は、外国人が共有する『日本人』のイメージになり、日本人自身の自己イメージにまでなってしまったのである」と述べるのでした。

「日本人が『移動』しなくなっているのはナゼ? 地方で不気味な『格差』が拡大中」の「地方から出ることをためらう人びと」では、立教大学教授(社会学・消費社会論・歴史社会学)の貞包英之氏が、「現在の賑やかな地方賛美の声には、これまでにない特徴がある。地方都市の衰退が語られ、それに対処するために「地方創生」も進められた一方で、地方を居心地のよい場所として称賛する声も少なくない。ベストセラーになった藻谷浩介らの『里山資本主義』から、テレビでコロナ禍以後ますますさかんな『田舎暮らし』の特集にいたるまで、地方はしばしば自然が豊かで、金がかからず、場合によっては人情味のある場所としてもてはやされているのである」と述べています。

地元を去る若者が減ったのは、地方が「豊か」になったことが大きいという見方もできます。地方に快適な家が立ち並び、巨大なモールがつくられることで、都会のモードにさほど遅れない暮らしができるようになりました。それに応じた商業施設の充実は、非正規的なものが多いにせよ雇用の場を誰にでも開きつつあります。結果、これまでのように受け継ぐ土地や財産を持たなくとも、地方に留まることのできる状況が生まれています。それが都会に向かう移動を減らす圧力になります。知らない人の多い大都市で、古くて狭い家に住み、長い通勤時間に耐え暮らすことに較べれば、地方の暮らしのほうがよっぽど「快適」とみえたとしても不思議はないわけです。

「移動は階層化し、地方は閉塞する:強化される『地域カースト』」では、だからといって地方から出る人の動きが小さくなっていることを手放しで喜べるわけではないと指摘されます。最大の問題は、移動の減少が均一にではなく、格差を伴い生じている可能性であるとして、貞包氏は「たとえば就職のため県外に出る高卒者や専門学校卒の人びとは減少しているのに対し、大学進学のため、また大学卒業後に就職のために地方を出る人びとはかならずしも減っていない(学校基本調査)。これはつまり移動が階層化されていることを意味していよう。学歴、そしておそらく資産や特別のコネをもたない者は、地方を出づらい傾向が高まっている」と述べています。

結果として、「移動できる者」と「できない者」の二極化が進んでいるといいます。必ずしも地方から出る必要がなくなる中で、都会に向かう者は学歴や資産、あるいは自分自身に対するある種無謀な自信を持った特殊な者に限られていると指摘し、貞包氏は「問題は、そのせいで地方社会の風通しが悪くなっていることである。学歴に優れ、資産を持つ『社会的な強者』だけが抜けていく地方になお留まる人びとには、これまで以上に地元の人間関係やしきたりに従順であることが求められる。結果として、地方では『地域カースト』とでも呼べるような上下関係が目立つようになっている」と述べます。

移動の機会の減少は、それまでの人間関係を変え、違う自分になる可能性を奪います。その結果、親の地位や子どものころからの関係がより重視される社会がつくられていると指摘し、貞包氏は「そのはてに二極化した光景が、地方社会でよくみられるようになっている。飲み屋や『まちづくり』の場などで大きな顔をするのはいつも一定の集団――少し前には『ヤンキーの虎』などと呼ばれもてはやされた――で、そうではない人はひっそりと地元で暮らさなければならないという状況さえみられるようになっているのである」と述べるのでした。

「かつての上京者・永山則夫」では、連続射殺魔の永山則夫に言及しつつ、貞包氏は「中卒者が金の卵ともてはやされる集団就職の時代――映画『ALWAYS 三丁目の夕日』でノスタルジックに描かれたように――のさなかのことであり、実際、彼が逮捕された1969年には三大都市圏に向かった人口は、156万人と史上2位の多さ――最大は翌年の1970年――に達している。そうして同じように家を出た者が大量にいたことが、彼の事件に大きな共感が寄せられる前提になった。永山は盗んだ拳銃で函館、名古屋と広域的に射殺事件を起こしたのだが、その事件にはそれを理解しようとするさまざまな言葉が群がる。寺山修司、井上光晴、平岡正明、中上健次、見田宗介などを代表に、永山の犯罪は、同時代の人びとが自分も犯すかもしれなかった事件として、共感を込め語られていったのである」と述べています。

地方暮らしと、東京暮らし、そして地方を転々とする第三の道には、それぞれの「快適」さと「地獄」があることを浮かび上がらせるとして、貞包氏は「犯罪者たちの生の軌跡は、こうして移動がますます困難になった社会における生きがたさのあり方を照らしだすが、問題はコロナ禍によってそれがさらに分断されてしまったことである。まんえん防止のためになかば強制的に移動の停止が進められることで、地方と都会の関係は想像的にさらに遠いものに変わってしまった。メディアは、都会を好き勝手に生きる若者の集まる危険な場とみせるとともに、地方を感染者を排除する陰湿な場のように映しだした。そうして都会と地方は、以前にもましてそれぞれ理解しがたいものへと距離を広げてしまったように思われる」と述べるのでした。

「いまの若者たちにとって『個性的』とは否定の言葉である」では、筑波大学教授(社会学)の土井隆義氏が、社会的動物である人間は、他者からの承認によって自己肯定感を育み、維持していく存在であると述べます。その機序は昔も今も変わらないだろうとして、土井氏は「ただし、個性的であることが憧れでありえた時代に私たちに強力な承認を与えていたのは、社会的な理想や信念といったいわば抽象的な他者だった。その評価の基準は普遍的で安定しており、いったん内面化された後は人生の羅針盤として機能しえた。それに対して今日では、社会が後景化して抽象的な他者のリアリティが失われた結果、身近な周囲にいる具体的な他者の評価が前面にせり出している」と述べます。

しかもその評価の基準は、場の空気次第で大きく揺れ動いてしまいます。そのため都度ごとに相手の反応を探りあわなければならなくなっているのです。今日の若者たちがゆとり世代と呼ばれ、その生き方が生ぬるいと批判される理由もここにあると指摘し、著者は「確かにこの世代の人たちは、がつがつしたハングリーな生き方を『意識高い系』や『ガチ勢』と呼んで揶揄したりする。しかしそれは、一人だけが頑張って周囲から浮いてしまうと、コミュニケーション能力の欠如した空気が読めない人物と看做されかねないからである。逆に言えば、みんなが一緒に頑張っているときに一人だけが怠惰なのも、今日ではかつて以上に嫌われる」と述べます。

ゆとり世代の若者たちは、やる気の足りない人間というわけではなく、人間関係に対して過剰なほど気遣いを示す人々だと考えたほうがよいといいます。「個性的であること」が忌避されるとしても、周囲から承認されるための自己有用感は互いに強く求め合っているとして、土井氏は「したがって、チーム全体でやる気を出し、創造力を発揮するのはむしろOKだといえる。事実、クールジャパンとして世界に誇る日本発のコンテンツの多くは、若者たちがチームを組んで共同作業で生み出したものであることを想起すべきである。職場の中でゆとり世代の若者たちと向き合う上司の方々は、そんな彼らの心情を察しつつ接するべきだろう。それが感性の豊かな彼らの創造力をうまく活かす道であり、企業の業績アップにもつながっていくはずである」と述べるのでした。

「日本の学校から『いじめ』が絶対なくならないシンプルな理由」では、明治大学准教授(社会学)の内藤朝雄氏が、いじめを蔓延させる要因はきわめて単純で簡単だとして、2つを指摘します。①市民社会のまっとうな秩序から遮断した閉鎖空間に閉じこめ、②逃げることができず、ちょうどよい具合に対人距離を調整できないようにして、強制的にベタベタさせる生活環境が、いじめを蔓延させ、エスカレートさせる。対策は次のこと以外にはまったくありえないとして、「すなわち、①学校独自の反市民的な「学校らしい」秩序を許さず、学校を市民社会のまっとうな秩序で運営させる。②閉鎖空間に閉じこめて強制的にベタベタさせることをせず、ひとりひとりが対人距離を自由に調整できるようにする」と述べています。

「いじめは教育の問題なのか?」では、内藤氏は「いじめ」という概念を、ものごとを教育的に扱う認識枠組として用いていないことを明かします。人間が群れて怪物のように変わる心理―社会的な構造とメカニズムを、探求すべき主題として方向づける概念として「いじめ」を用いているのです。それに対して、誰かに責任を問うための概念としては、「いじめ」という概念を使うべきではないとして、内藤氏は「責任を問うために使うものとしては、侮辱、名誉毀損、暴行、強要、恐喝などの概念を使わなければならない」と述べます。

しかしながら、多くの人びとは「いじめ」という言葉を使うことでもって、ものごとを正義の問題ではなく、教育の問題として扱う「ものの見方」に引きずり込まれてしまうといいます。内藤氏は、「市民社会のなかで責任の所在を明らかにする正義の枠組を破壊し、それを『いじめ』かどうかという問題にすりかえてしまう。そして悲しいことに、学校で起きている残酷に立ち向かおうという情熱を持っている人たちも、そのトリックにひっかかってしまう。認定すべきは、犯罪であり、加害者が触法少年であることであり、学校が犯罪がやり放題になった無法状態と化していたことだ。そして責任の所在を明らかにすることだ」と述べています。

「『学校とはなにか』――それが問題だ」では、市民の社会では自由なことが、学校では許されないことが多いと指摘します。内藤氏は、「たとえば、どんな服を着るかの自由がない。制服を着なければならないだけでなく、靴下や下着やアクセサリー、鞄、スカートの長さや髪のかたちまで、細かく強制される。どこでだれと何を、どのようなしぐさで食べるかということも、細かく強制される(給食指導)。社会であたりまえに許されることが、学校ではあたりまえに許されない」と述べます。

逆に社会では名誉毀損、侮辱、暴行、傷害、脅迫、強要、軟禁監禁、軍隊のまねごととされることが、学校ではあたりまえに通用すると指摘し、内藤氏は「センセイや学校組織が行う場合、それらは教育である、指導であるとして正当化される。正当化するのがちょっと苦しい場合は、『教育熱心』のあまりの『いきすぎた指導』として責任からのがれることができる。生徒が加害者の場合、犯罪であっても『いじめ』という名前をつけて教育の問題にする。こうして、社会であたりまえに許されないことが、学校ではあたりまえに許されるようになる」と述べるのでした。

「家族はコスパが悪すぎる? 結婚しない若者たち、結婚教の信者たち」の「『結婚支援』という少子化対策」では、東京大学教授(社会学)の赤川学氏が、日本の少子化に関する基本的な事実として、「日本の少子化の要因は、結婚した夫婦が子どもを多く産まなくなっていることにあるのではなく、結婚しない人の割合が増加したことにある」こと指摘します。ここ15年ほど、政府や自治体がお見合いパーティや「婚活」に躍起となり、大騒ぎしてきたことは記憶に新しいとして、赤川氏は「これら結婚支援が少子化対策の名の下に行われてきたのは、上記のような認識が存在するからでもあった。思えばここ数十年、独身貴族、パラサイト・シングル、負け犬(の遠吠え)、おひとりさまといった形で、なかなか結婚に踏み切らない独身者という『問題』が論じられ続けてきた」と述べています。

「ソロ社会は孤立社会ではない」2人の社会学者が著した新書が、少子化問題をめぐる言説状況に風穴を開けたと指摘します。最初の1冊は、荒川和久氏が著した『超ソロ社会――「独身大国・日本」の衝撃』(PHP新書)です。博報堂のマーケッターでもある荒川氏は、「日本の20年後とは、独身者が人口の50%を占め、1人暮らしが4割となる社会」であることを正確に見抜きつつ、官製社会調査のトリックに対して批判します。荒川氏によれば、自らの意思で結婚しない男女、すなわち「ソロ男・ソロ女」は約半数存在します。彼ら/彼女らは、「結婚に関して、女性は相手の年収や経済的安定は絶対に譲れないし、男もまた結婚による自分への経済的圧迫を極度に嫌う」という実利主義者ではあるのです。

それゆえに「女性が輝く社会」では、(バリバリ働く)女性は結婚する必要を感じなくなり、女性の未婚率が加速するとまで述べて、既存の少子化対策の無効を宣言します。また「結婚を勧めてくる既婚者たちは、結婚教の宣教師であり、勧誘者」と述べて、その善意の結婚強要を「ソロハラ」と名付けています。きわめて重要な問題提起といえるとして、『超ソロ社会――「独身大国・日本」の衝撃』の白眉について、赤川氏は「ソロ男やソロ女が作り出すソロ社会が孤立社会ではないという力強いメッセージを打ち出していることである」と述べています。

「家族はコスパが悪い」では、赤川氏はもう1冊の本を紹介します。家族社会学を専攻する永田夏来氏が、20年に及ぶ研究成果を世に問うた『生涯未婚時代』(イースト新書)です。永田氏の問題意識は、「画一的な家族のあり方を批判し、家族の多様性をかつては主張していた家族社会学が、「『結婚して家族を作るべきだ』『家族とは本来良いものだ』といった」話に引きずられて、学問ならではのニュートラルな視点を失っている」という、学界に対する現状告発をも含んでいるといいます。赤川氏は、「同業に属する筆者も、共感するところ大である」と述べます。

永田氏の見方は、結婚を目標やゴールと考える「ドラクエ人生」、結婚するかどうかは場合によると考える「ポケモン人生」を分けているのが特徴的です。赤川氏は、「ドラクエ人生とは、人生にはしかるべきタイミングとステップで進行する標準的なルートとゴールがあり、一度つまずいたらそこで停止してしまう、『昭和の人生すごろく』的一本道の人生観である。これに対しポケモン人生は、一通りのストーリーを終えた後がむしろ本番で、対戦しながらレベルを上げたり、コンプリートを目指したりすることになるという」と説明しています。

『生涯未婚時代』の中で、永田氏は、家族は本質的にコストパフォーマンスが悪いため、コスパや合理的計算で考えると結婚はかえって遠のいてしまうと指摘しています。コスパで考えるとはつまり、結婚や子育てを『人生すごろく』の一コマとして捉えていることの証左なのであろうとして、赤川氏は「結婚や子育てという純粋な歓びを、『機会費用』という名で利得を計算し(専業主婦になるとX億円の損、とか)、結婚や出産を『リスク』とみなすような結婚支援や少子化対策が大手を振ってきたのである。今日の少子化は、その必然的な帰結と考えるべきだろう」と述べています。

また「結婚すればなんとかなる」という考え方は問題の先送りであり、パーソナリティを安定化させ、生活を支えるという機能を有していた家族を失った場合、途端に行き場がなくなってしまうとして、赤川氏は「これも、現代家族が抱える本質的困難の1つである。それらの難点を承知した上で永田氏は、『結婚をする人生もしない人生も同じぐらい尊い』と述べ、『自分と違う選択をした人々に寄り添いながら、それぞれの人生を尊重する』という思考力を持つことを1人ずつでも増やしていくことが、生涯未婚時代を明るく照らすと結んでいる」と述べるのでした。

「若者が結婚しにくい理由」では、「なぜ若い男女が、結婚という選択をしなくなっているのか」と問いかけ、赤川氏は「少子化対策を熱心に言挙げする人々は、しばしば仕事と子育ての両立難や、若年男性の経済的困窮をとりあげて、『若者は結婚したくても、できない』というリアリティを強調してきた。しかし、それは事態の半面でしかない。今回は別の角度から、若者が結婚しにくくなっている理由を考えたい。それは格差婚、すなわち女性が自分よりも学歴や収入など社会的地位の低い男性と結婚する傾向が少ないままだから、ではなかろうか」と述べています。

家族社会学では、女性が自分より社会的地位の低い男性と結婚する「格差婚」のことを女性下降婚(ハイポガミー、以降、下降婚)と呼びます。逆に、女性が自分より社会的地位の高い男性と結婚することを女性上昇婚(ハイパガミー、以降、上昇婚)、同等の男性と結婚することを同類婚(ホモガミー)と呼びます。赤川氏は、「かつての日本社会では、上昇婚が一般的であった。農家出身や、女中として働いていた未婚女性が、やや格上の男性と結婚して一家の主婦となる、という姿を思い起こすとわかりやすいだろう」と述べます。

じつは、学歴や収入などの社会的地位に男女の不平等が存在する社会では、上昇婚の規範や風習が存在すると、多くの人が結婚できる確率が高くなります。しかし男女の不平等が徐々に解消されていったとき、なおも上昇婚が存在し続けると、上層の女性、すなわち高学歴でバリバリ働く女性(ひところ流行った「負け犬」や「おひとりさま」)と、下層の男性(ひところ流行った「萌える男」や「草食系男子」)が相対的に結婚しづらくなるのでした。

「格差婚のススメ?」では、男女が比較的平等な社会で上昇婚の規範が保たれていると、上層の女性が結婚できない確率が高まることを指摘し、ここで女性が取りうる選択肢は、(1)より社会的地位の高い男性を国外に求める(アラブの富豪?)(2)未婚にとどまる(3)(未婚にとどまるより)自分より社会的地位の低い男性と結婚するの3つのパターンであると説明されるのでした。

「なぜ『ていねいな暮らし』はブーム化した一方、批判も噴出するのか」の「ねじれの発端は高度経済成長期」では、作家・生活史研究家の阿古真理氏が、高度経済成長期の日本では専業主婦が既婚女性の多数派となり、「ていねいな暮らし」が理想化される時代が始まったと紹介します。「時間に余裕ができた結果……」では、この時期、家庭環境は大きく変わったとして、「電気はもちろん、水道、ガスが完備され、台所の土間が板の間となり、家電が導入され、集合住宅に住む人も多くなった。食材の選択肢も豊富になる」と述べています。

農家出身で都会に住むようになった人が大量に生まれましたが、彼女たちは、初めて食材を買う生活になったとして、阿古氏は「育った環境とは異なる新婚生活を始めた、都会の主婦たちは、自身の母親の家事のやり方を手本にすることが難しかった。彼女たちが学んだ教科書は、『主婦の友』などの主婦雑誌や『きょうの料理』などの料理メディアである。その際メディアは、例えば料理なら日替わり献立をていねいに愛情をこめて作るべき、といった心構えまで伝えている」と述べています。

「家事の曖昧化」では、家事の趣味化が進んだのは1973年で、オイルショックにより高度経済成長期が終わってからだと指摘されます。1970年代後半から1980年代前半にかけて、最初の「ていねいな暮らし」ブームが始まったのです。阿古氏は、「アメリカから入ってきたパッチワークキルトや、保存食、お菓子作りがブームになる。また、出版各社が、『赤毛のアン』や『メアリー・ポピンズ』などの物語に登場する料理やお菓子を作ろうと勧めるレシピ本のブームが起こる。味噌や漬物を家庭で作り、縫物や繕い物をすることが当たり前だった時代が遠ざかり始めたこの頃、まるで昔の生活を取り戻すかのように、欧米スタイルの手作り生活がおしゃれなものとして流行ったのだ」と述べます。

「人が心に余裕をなくす現代社会」では、2度目のブームの始まりは、2000年代に入って起こったスローフードブームだと紹介されます。不況が深刻になった1990年代の後で、「自己責任」という言葉が横行していました。インターネットと携帯電話が普及し始め、世の中はIT革命に沸いていたとして、阿古氏は「変化のスピードが加速し、ストレスが増したこの頃、反動のように、理想化された『昔ながら』のゆったりとした暮らしへの憧れが高まった。食事時間が削られていくからこそ、ゆっくりと食事をしたいと望む。料理する余裕もなくなり、外食や中食への依存度が高まっていくからこそ、手作りの料理を求めたくなる。スローライフの魅力を伝える『クウネル』などの雑誌も登場した」と述べています。

2011年、東日本大震災と原発事故により、暮らしの根本を揺るがされた人が大勢生まれます。阿古氏は、「自分たちは何のために働いているのか。改めて問い直す風潮が生まれ、田舎暮らしを求めて移住する人や、都会と田舎の両方に拠点を持つデュアルライフを選択する人が増える。放射能汚染に脅かされる関東から、西に移住した人たちもいる。そうやって時間をかけて浸透した、暮らしの見直しと再発見が、『ていねいな暮らし』ブームへつながったのである」と指摘しています。

昭和のブームのときは、専業主婦と働く女性の暮らしには距離があり、手作りにハマる人たちが批判されることも、手作りライフが強制されているように感じている人もあまりいなかっただろうとして、阿古氏は「手作り情報を遮断することもたやすかった。しかし、今はインターネットが身近にあり、SNSを通じて楽しそうな『ていねいな暮らし』ぶりが目に入りやすくなっている。仕事を持つ女性が多数派となり、たくさんいる働く女性も多様になってきた」と述べるのでした。

「『死んでまで一緒はイヤ…』日本で死後離婚と夫婦別墓が増えた理由」の「『死後離婚』という現象」では、認定NPO法人エンディングセンター理事長の井上治代氏が、そもそも「離婚」という言葉は、夫と妻の関係性を表わすものであって、「姻族関係終了届」のように、配偶者の死後に、自身と姻族(配偶者の父母兄弟姉妹)との関係を絶つことだけに「離婚」の語を使うのは適当であるとは思えないとのべます。井上氏は、「言葉は生きものだから社会によって変化する面もあるが、『死後離婚』の語は以前からあり、夫婦が死後に墓を別々にする現象、特に妻が夫や夫の親族と同じ墓に入ることを拒否し夫と別墓にする現象を、私が『死後離婚』と呼んだことに端を発している」と述べています。

「家族の個人化と死後離婚」では、戦後日本の家族の変化は、直系制家族であるところの「家」から夫婦を単位とした核家族へと移行することから始まったことが紹介されます。続いて1980年代後半になると、今度はその核家族の内部で規範解体が起こり、自我に目覚めた妻たちが、夫は外で仕事、妻は家事・育児といった性別役割分業に異議を唱え、自己実現を求めるようになったとして、井上氏は「それがかなわなかったら、妻から夫へ離婚届が突き付けられた。しかしそれは経済的自立が可能な妻だけで、それが難しい妻は、生前に離婚できず、墓を別にすることによって死後離婚を決行したのだった。またその頃から、家族のメンバーがそれぞれの生活領域や自己実現を求めて生きる「家族の個人化」が起こった。そして死後離婚は1990年代から顕著になる。なぜならば継承難を背景に仏教寺院から継承者を必要としない『永代供養墓』が登場してはじめて、妻たちのこの行為は現実のものとなったからだ」と述べています。

「姻族関係終了届」では、亡くなった配偶者の家族と縁を切る姻族関係終了届の届出は、配偶者の死亡届が提出された後であれば、提出期限はなく、何年経っていても可能だと紹介されます。つまり、配偶者がかなり前に亡くなっていたとしても、終了届はいつでも出せます。しかも配偶者側の親族の同意は必要ないので、黙って提出することもできます。また、亡くなった配偶者とは離婚したわけではないので、相続の権利、遺族年金をもらう権利もそのまま残っているとして、井上氏は「超少子高齢社会で、一組の夫婦に4人の親の介護などが課せられる社会が到来している。そのため、夫は夫の両親、妻は妻の両親の世話をするのが精一杯で、配偶者が亡くなって、配偶者の両親の分まで介護などの責任を負うのは難しい社会になっていることも背景にある」と述べるのでした。

「自然災害大国の避難が『体育館生活』であることへの大きな違和感」では、弁護士の大前治氏が、自然災害などの避難者の多くが体育館などでの生活を余儀なくされ、劣悪な環境におかれていることに注目し、「海外で整備されている避難所の実態とは大きなギャップがある。災害多発列島・日本でこれを放置してよいのか、再考が必要である」と述べています。「イタリアでは公費でのホテル泊が多数、避難施設も充実」では、自然災害時の避難生活の場所としては、床に毛布を敷いて大勢がひしめきあう体育館が思い浮かぶとして、「エアコンや間仕切りはないことが多い。大規模災害のたびに報道される光景であるが、これを当然視してはいけない。海外の災害避難所と比べれば、日本の避難所の問題点が浮き彫りになる」と述べます。

災害や紛争時の避難所について国際赤十字などが策定した最低基準(スフィア基準)は、「世帯ごとに十分に覆いのある生活空間を確保する」「1人あたり最低3.5平方メートル以上の広さで、覆いのある空間を確保する」「最適な快適温度、換気と保護を提供する」「トイレは20人に1つ以上。男女別で使えること」と定めています。スフィア基準の正式な名称は「人道憲章と人道対応に関する最低基準」であり、避難者はどう扱われるべきであるかを個人の尊厳と人権保障の観点から示したものです。

「あくまで自己責任を基調とする日本政府」では、「人権憲章」は、援助を受けることを避難者の「権利」と明記していることが指摘されます。それと対になるように、避難者を援助することは国家の「義務」となります。日本では「権利には責任が伴う」、つまり権利を主張するからには責任も果たせなどと言われてしまいますが、大前氏は「これは筋違いである。大切なのは『個人の権利のために、国家が義務を果たす』ことである。良好な環境の避難所を設置して避難者の心身の健康を確保することは、国家が履行するべき義務である。劣悪な避難所をあてがうことは義務の不履行として批判されなければならない」と訴えます。

「人への支援か、物への支援か」では、政府の復興予算は「人への支援」ではなく「物への支援」ばかりであると指摘し、大前氏は「こうした国費の使い方に、被災者への姿勢がにじみ出る。東日本大震災から10年以上が経過したが、『体育館で身を寄せ合う避難生活』の光景が当たり前のように、あるいは、我慢と忍耐の姿として報じられている。これを美談にしてはならない。この光景は、適切な援助を受ける権利を侵害されて尊厳を奪われた姿と捉えるべきである。この国の避難者支援の貧困を映し出し、日本の政治の問題点を浮き彫りにする光景なのである」と述べるのでした。本書は、わたしの知らないことが多く書かれており、大変勉強になりました。特に、少子化問題、死後離婚、避難所問題については、わが社の事業や活動と深く関わっているため、各論者の著書を読んで、さらに深く知りたいと思います。