- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2023.05.19

献本いただいた『悲嘆とケアの神話論』鎌田東二著(春秋社)を読みました。サブタイトルは「須佐之男と大国主」です。著者は、1951年、徳島県生れ。宗教学・哲学。京都造形芸術大学教授、京都大学こころの未来研究センター教授、上智大学大学院実践宗教学研究科・グリーフケア研究所特任教授などを経て、現在は京都大学名誉教授、NPO法人東京自由大学名誉理事長、天理大学客員教授。石笛・横笛・法螺貝奏者。神道ソングライター。フリーランス神主(神仏習合諸宗共働)。著書多数。

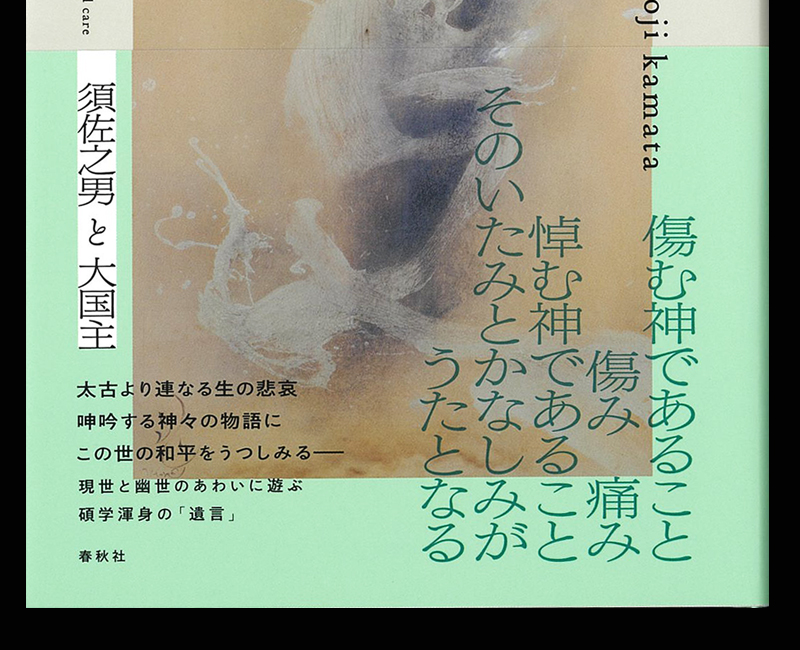

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、著者が所蔵する横尾龍彦「枯木龍吟」が使われています。帯には「傷む神であること 傷み 痛み 悼む神であること そのいたみとかなしみが うたとなる」「太古より連なる生の悲哀 呻吟する神々の物語に この世の和平をうつしみる――現世と幽世のあわいに遊ぶ碩学渾身の『遺言』」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「神話とは、宇宙や人類や文化の始まりを物語る根源的な物語である。神話は、われわれがどこから来てどこへ行くのか、いのちの始まりとその行く末を告げる。『ケア』という問題を考える時、このような日本最古の神話知を検討することは、迂遠な回り道に見えるかもしれないが、いのちの本質に立ち返って物事を考えてみるための必要な一回路となるだろう。――本書より」と書かれています。

アマゾンの内容紹介には、「記紀神話などに見られる神々の物語と悲哀を、詩と学術を切り結ぶ構成において豊穣に伝える。須佐之男の流浪と大国主の『国譲り』。引き裂かれ呻吟する神々の歌を、現在の絶望の危機において受け継ぎ、ケア論の未来をも展望する、宗教学の碩学による渾身の書」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りとなっています。

序章 須佐之男のおらび

――スサノヲとディオニュソス

第一章 日本神話詩

開放譚 スサノヲの雄叫び

大国主 なぜこれほどの重荷を

背負わなければならないのか?

流浪譚 ヤマトタケルの悲しみ

国生国滅譚 イザナミの呪い

第二章 世界神話詩

オルフェウス1

オルフェウス2

ノア

最終の言葉

デルフォイの夢

第三章 悲嘆の神話詩

嘆きの城

戸口

海月なす漂える国

生命の樹

神剣

出雲鳥兜

妹の力

小女始源

秘密漏洩

難破船

結章 受苦と癒しの大国主

痛みとケアの神としての大国主神

「二つのあとがき」

序章「須佐之男のおらび――スサノヲとディオニュソス」の1「はじめに」では、著者は「須佐之男命は、日本神話の中でもっともトリッキーで媒介者的な役割を果たす最高に能動的なアクションを点火し続けた動的神、というよりも、動乱を引き起こす神である。それに対して、大国主神はまったく非能動的でフル受動的な神である。ところが、この並々ならぬ受動性が、最高の不思議なパフォーマンスを発現するのだから、『むすひ』のちからの発現というものはじつにおもしろいものである」と書いています。

大本教の教祖である出口王仁三郎は、自分の霊性をスサノヲと捉えました。そしてスサノヲの霊性のこの今の発現こそ自分に他ならないと自覚し、スサノヲの道を貫きました。著者は、「及ばずながら、私もその道を辿る者である。私の場合は、出口王仁三郎の自覚のように、スサノヲの化身などではなく、何十年も前から(たぶん四十五年前くらいから)『スサノヲの子分』と自称し、公言してきた」と述べています。

その親分であるスサノヲの命により、著者は1998年12月12日から「神道ソングライター」となり、早いもので四半世紀、25年が経ちます。この「神道ソングライター」の道は、出口王仁三郎が実践しようとした「歌祭り」のカマタバージョンであるといいます。著者は10歳の時に『古事記』を読み、その後すぐに「ギリシャ神話」を読んで、日本神話とギリシャ神話を貫く共通点・相似性に驚き、興味を抱いてきました。そして、スサノヲの中に、ディオニュソスやポセイドンやヘスメスやペルセウスに重なる神話素を見出してきたのです。ここから、著者はスサノヲとディオニュソスとの重なるところや相似点を中心に検討していくのでした。

2「異常発生」では、第一に、スサノヲとディオニュソスの異常出生が取り上げられます。『古事記』の中では、スサノヲは父イザナギの鼻から「化生」した神と記述されますが、幼き頃より八束髭が胸先に垂れるまで母恋しと啼きいさちり、その泣き声で青山を枯れ山とし海の水をすべて干上がらせてしまったほどでした。しかし、スサノヲはイザナミが産んだ子ではありません。スサノヲは流され棄てられたヒルコと父イザナギに殺害されたカグツチの変容した最後の姿なのであるとして、著者は「それはケガレと浄化のワザであるミソギとの絶対矛盾的自己同一の化身とも言える。さらに同時に、そこにイザナミが最初に産み落とした未熟児で流された水蛭子も変容し憑依するのだから、スサノヲが引き継いだ悲嘆と痛みの重さはの強烈さは凄まじくも甚大である」と述べます。

『古事記』と「ギリシア神話」の具体的な筋立てや文脈は異なりますが、スサノヲもディオニュソスも、ともにいわゆる「エディプスコンプレックス」的な葛藤の只中で誕生し成長したことは共通しています。つまり、父イザナミ・ゼウスに対する強烈な怒りと憎しみと、母イザナミ・セメレーに対する深い愛惜と思慕と愛着に引き裂かれている点においてです。著者は、「この火との関りの異常出生において、スサノヲとディオニュソスは赤い糸(火の糸)で結ばれていると言えるのである。そしてそれは、同時に、母の喪失と、父との確執を内包する事態であり、その異常出生時のトラウマがこの二神を衝き動かしていくダイナモとなる」と述べるのでした。ちなみに、エディプスコンプレックスは、著者も愛してやまない「新世紀エヴァンゲリオン」の物語の背景にも存在するとされています。

3「母への思慕と歌の創出」では、スサノヲにもディオニュソスにも、母と自分との二重の痛みと悲しみが渦巻いていると指摘し、著者は「そのほぐしようも、ほどきようもない痛みと悲しみが、スサノヲの暴力と詠歌につながり、ディオニュソスの狂乱の秘義と『ディテュランボス』の創出に至るのである。その原初的なトラウマの激烈さ」と述べます。また、「スサノヲとディオニュソスはともに殺される神でありつつ殺す神である。彼らは負の感情の渦巻く海に放り出されている。そしてその痛みと悲しみの中から、それを救済するための歌と悲劇を生み出すのである。歌は悲哀の中から生まれる。どのような喜びの歌の中にも悲哀が宿っている。そんなアンビバレントな緊張と運命的な絡まりがあり、そのようなアンビバレンツをスサノヲとディオニュソスは体現した神なのである」と述べます。

「ゼウスの雷光にうたれるセメレー」(G・モロー)

4「おわりに」では、昔から著者がもっとも好きな画家として、フランス象徴派のギュスターヴ・モローの名前が挙げられます。なぜかと言うと、「これほど神秘的な緑色を出せる画家はいないからだ。また、緑色のみならず、紫色の神秘性も圧倒的だ」からだとか。そのギュスターヴ・モローの画に『ゼウスの雷光にうたれるセメレー』と題する神話画があります。火の光背として描かれたゼウスの雷光に打たれて、血を流しながら倒れ仰いでいる白い裸体のセメレー。その周囲に描かれる男神や女神たちは、憂いと驚きの表情を浮かべているように見えます。

この『ゼウスの雷光にうたれるセメレー』について、著者は「悲嘆、喪失、失意。だが同時に、画面下方中央には目を見開いた女神が光り輝く姿で描かれている。不気味な蒼い空も悲劇的な瞬間を表現しているように見える。悲劇の誕生、そして悲劇からの誕生。それは悲劇からの解放を求めるが、その動力こそがさらなる次の悲劇を生み出す原因ともなる。そのような悲の連鎖を予言する重苦しい空気と忍耐の中に投げ込まれた未来。まさにそれこそ、苦悩を運命づけられたスサノヲやディオニュソスが生きる世界そのものの表象ではないだろうか」と述べるのでした。

第1章「日本神話詩」から第3章「悲嘆の神話詩」までは、一条真也の読書館『夢通分娩』、 『狂天慟地』、 『絶体絶命』、『開』で紹介した著者の詩集から神話詩と呼べるものが選ばれています。本書に収録されている詩については、それぞれのブログ書評をお読みいただきたいと思います。その他の書き下ろしの詩としては、「流民譚 ヤマトタケルの悲しみ」、「国生国滅譚 イザナミの呪い」、「難破船」が本書に収録されています。これらの「詩」があってこそ、「鎌田神道神学」は成立します。なぜなら「出雲神話詩」と「出雲神話論」が本書という諸刃の刀の根源的両面だからです。

結章「受苦と癒しの大国主 痛みとケアの神としての大国主神」の1「はじめに」では、現代社会や現代世界に向き合う「神道神学」のありようが構想されます。「神道神学」の語を用いて、戦後の神社神道の教学思想を最初に牽引していったのは小野祖教で、その後、この領域を上田賢治、安蘇谷正彦が継承展開しました。著者の指導教授(著者が大学院修士課程に入学した年に定年退職して非常勤講師として大学院の授業を担当するとともに京都府丹後大江山の元伊勢内宮皇大神社の宮司を兼務していた)は神道神学の創唱者とも言える小野祖教で、著者は小野の最後の弟子です。小野は著者に神道神学を担える人材になってほしいと期待したそうですが、著者はその方向には進まず、71歳を過ぎてようやく「神道神学」の領域に少し近づくことになったといいます。

ここで著者の神道神学が追求するのは、大国主神です。大国主神は、『古事記』の中では、高天原の天つ神の主宰神と言える天照大御神に対峙対抗する国つ神の代表神とされます。ここで問題となるのは、あくまでも大国主という神の神徳・神威・神性・神業であり、大国主神のはたらきと特性をどう捉えるのかがここでの主題となります。そしてそれを捉え考察する学問領域と方法論を、著者は次の三つの角度からアプローチしていきます。

①信仰の弁証としての神学として、

②思想的問題としての神道思想として、

③現代的課題解決の臨床応用的神話モデルとして

この三領域と三方法が絡まり重なりながら、特に「神道神学」という収斂点に向けて、著者は大国主という神のはたらきと特性に迫ります。

著者が神道神学の視点から大国主という神のはたらきと特性を考察する理由は2つありました。コロナ禍とウクライナ戦争です。前者は病に、後者は戦いに関わります。前者について言えば、2021年8月2日、コロナ禍中での神田神社での清水祥彦神田神社宮司との対談の中で、「痛みとケアの神としての大国主神」について発言したことが大国主再考の大きなきっかけとなったそうです。そして、その後に、後者のロシアの侵攻によるウクライナ戦争の勃発がありました。2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻がありましたが、未だに戦争が終結する兆しは見えません。

著者は、「両国両軍とも傷は深まり、相互に憎しみや恨みも深まっているように見える。今のところ、話し合いの余地はなく、決裂したまま、戦争による軍事的解決しか道はないように見える。戦禍はいっそう深刻になっている」と述べます。そうした時に、大国主神の存在が大きく強く浮かび上がってきたのでした。大国主神がどのような想いと方策で「国譲り」をしたのか? そのことが著者の中で強烈な神話論的・神学的・思想的な課題として浮上してきたといいます。著者は、①「殺害され続けた神」、②「蘇って、国作りした神」、③しかし、その国を「国譲りした神」、④そして、それらを統合した「痛みとケアの神としての神」として考察するのでした。

2「殺され続けた神といのちとむすひ」では、大国主神について重要な点は、動物(白ウサギ)を助けると同時に、動物(鼠)に助けられている点だと指摘します。「助ける神」が「助けられる神」となって、世界を調和に導くという物語は、医療神としての大国主神の神徳を表わすのみならず、「傾聴する神・ケアする神」としての特性を表わしていると見ることができるからであり、これが、「痛みとケアの神」としての大国主神ということにつながるというのです。ケアの領域では、共感(Empathy)や「傾聴」(deep listening listening attentively)が重要であると指摘されてきました。そして今、これらに加えて、「インターパシー」(異他的理解、Interpathy)が重要であると認識され始めています。これを異種間コミュニケーションの文脈で捉えることができますが、こうした「インターパシー」能力において、大国主神は群を抜いて優れていると、著者は言います。

平安時代の大同三年(808年)に編纂されたという日本最古の医学書である『大同類聚方』の典薬寮本には日本の医薬の道の祖として大穴牟智命と少彦名命と武内宿禰の名が挙げられています。日本の医療神として、オホナムヂノミコト、すなわち大国主神が挙げられることは大変深い意味と理があると指摘する著者は、「というのも、オオナムヂは『殺されて甦った再生した神』でもあるからである。稲羽の白ウサギはオホナムヂが八上比売の心を射止めると予言し、その通りになったが、オホナムヂはこのことで、兄神たちの猛烈な嫉妬といじめと攻撃を受けた。一度目は、猪を追いかけるから下で待っていて射止めろと言われので、そのようにしていると、上から兄神たちが落とした真っ赤に焼けた大石が転がってきてオホナムチを下敷きにしてしまい、焼け死んでしまった」と述べています。

「大穴牟知命」(青木繁)

「大穴牟知命」(青木繁)

続けて、兄神たちは弟の死を大いに喜びましたが、母神の刺国若比売(さしくにわかひめ)は嘆き悲しみ、天に上って「神産巣日之命(かみむすひのみこと)」に助けを求めたことが紹介されます。そこで、カミムスヒノミコトは、赤貝の神である「さき貝比売(きさがひひめ)」と蛤の神である「蛤貝比売(うむぎひめ)」を遣わし、甦らせました。キサガヒヒメはバラバラに飛び散ってしまったオホナムチの体を集め、ウムギヒメが「母の乳汁」を塗って、元通りの立派な男に甦らせたのです。このようにして、母神である御祖命=刺国若比売が「ムスヒ」の神力でオホナムヂを再生したわけですが、著者は「これが出雲の祖神たる『カミムスヒ』の神のはたらきである。かくして、オホナムヂは殺されて再生したまことに珍しい神であると言えるのだ」と述べるのでした。

3「いのちとむすひと神々」では、そもそも「いのち」と「むすひ」と「かみ」がどのような関係にあるかが『古事記』に拠って説明されます。まず、「いのち」という大和言葉と、「生命」という漢語には、どのような違いがあるか? 一般的に、「生命」という漢語が含意するのは、生物的なphysicalな側面です。それに対して、「いのち」には自然と霊性(ここでは「スピリチュアリティ」とほぼ同義として扱う)の両方が含意されています。「い」には息や息吹き、「ち」には血や乳や風や霊が含意されているからです。特に、霊に関わる「ち」としては、「カグツチ(火の神)・ミヅチ(水の神や霊)・イカヅチ(雷の神)・ククノチ(野の神)」などの神格・神威・霊威を表わす語彙を例に挙げることができます。また、「いのち」に掛かる枕詞として『万葉集』で使われているのが「たまきはるいのち」という言葉です。「たまきはる」とは、「魂が来訪して膨らみ経ていくもの」という意味であろうと推測し、著者は「とすれば、『いのち』は『たましい』のはたらきを抜きにして成り立たないということになる。『いのち』を『いのち』たらしめるのは息と魂である。それが『いのち』の原基である」と述べています。

著者によれば、いのちや生死の問題を考える時に『古事記』はさまざまな問いの材料を提供してくれます。この時、夫のイザナギノミコトは、妻イザナミが最後に産んだ火の神カグツチの誕生が原因で愛しい妻が死んでしまったので、何とも憎い子供であるかと子殺しをし、火の神カグツチの首や体を切ると、その血の飛沫から神々が誕生します。ここでは、殺害された神は死によってすべてが終わるわけではなく、殺された神々の血からまた新たな神々が出現するというように、死と生成、死と誕生が織り合わさる形で分かちがたく結びついているとして、著者は「そしてその生まれてすぐ殺害されたカグツチとイザナミの痛みと悲哀を受けて化生してきたのが須佐之男命というのが私の解釈である。『避る(去る)』ということは、神の形の変化やいのちの変化、つまり移行や変容を表わす。それが『死』とされ、そこではたとえ黄泉の国や死の国へ行ったとしてもその国にはまたもう一つの生や存在の形があって、そこで食べ物を食べたり(「黄泉つへぐひ」)する。その国の食べ物を食べると、その国の住民になってしまうので、もう元の世界には戻れないとされる」と述べます。

ここで、本書の帯裏にも引用された「神話とは、宇宙や人類や文化の始まりを物語る根源的な物語である。神話は、われわれがどこから来てどこへ行くのか、いのちの始まりとその行く末を告げる。「ケア」という問題を考える時、このような日本最古の神話知を検討することは、迂遠な回り道に見えるかもしれないが、いのちの本源に立ち返って物事を考えてみるための必要な一回路となるだろう」という一文が登場します。この神話知の考察によって明確になるのは、日本列島という日本の国土が神々の子どもであり、それぞれに神名と地域特性や性格を持ち、魂も体も持ついのちであるという捉え方であるとして、著者は「このような『古事記』の国生み・神生み観が、仏教が伝来して日本化していく際に出てきた天台宗の『草木国土悉皆成仏』という天台本覚思想の生命思想にもつながってくる。つまり、草木も国土もみな元々『神の子ども』なのだから、本来神性を持っている、そこで本来的に仏性を持ち、成仏することができるし、それ以前に、本来『ほとけ』であるといえる。この神話知から、そのような『いのち』観を引き出すことができよう」と述べるのでした。

4「甦って、国作りした神」では、二度も殺害されながら、二度も甦ることができたオホナムヂの特性を「再生する神」とし、それが可能となるのは母神たちの救けがあったからだと指摘します。オホナムヂは自力で再生できたのはなく、すべて他力で再生させられたのです。著者は、「この点では、オホナムヂ=大国主神は、エジプト神話のオシリス(Osiris)と酷似する。第一に、オシリスは生産の神で人々に小麦やパンやワインの作り方を教えた。この点、医療神とも国作りの神として尊崇される大国主神の功績や神徳と共通する。第二に、知恵の神のトートの助けを借りて国土を豊かにしていくところが、小名彦命の力を借りて国作りをした大国主神と共通する。第三に、オシリスは弟のセトに殺されて遺体をバラバラにされてナイル川に投げ捨てられるが、妹にして妻であるイシスによって拾い集められて復活する。それに対して、オホナムヂは兄神たちに二度も殺されたが、母神たちによって焼き殺された体を貝の中に入れて『母の乳汁』を注入されたことにより生き返った。この甦る神、再生する神である点が共通する。第四に、オシリスは冥界の王となるが、大国主神は天孫ニニギノミコトに『国譲り』をして『幽世(かくりよ)』の神となる点が共通している」と述べています。

このように、オシリス神と大国主神は、死と再生の神や幽冥界の神であることの共通点を特っています。この「甦る神」としての神性はエジプト神話のオシリス神と共通し、おそらくはその神話素は『新約聖書』の中のイエス・キリストの復活の伝承にも影響を与えていると思われるますが、さらに著者はオオナムヂの持つ意味を考察します。オオナムヂは、まず母サシクニワカヒメに助けられ、また先祖のムスヒの神やキサカイヒメやウムギヒメに助けられ、さらには妻となったスセリビメに助けられ、ネズミにもスクナビコナに助けられ、あらゆるものたちに助けられておのれを完成し、「国作りの神」となっていきました。著者は、「したがって、大国主神は、紛うことなく、さまざまな力を引き出しつないでいくコーディネーター、つまり『縁結び』の神なのである。大国主神は、自力ではほとんど何も達成したようには描かれず、すべて他力を得て危難を切り抜け、国作りという大業を達成したということになる」と述べます。

こうして、古来の神道のいのち観を考える時、「むすひ」と「修理固成」と医療神にして再生する幽世の神となる大国主神のはたらきとワザは大変大きな意味と力を持っていることが説明されます。著者は、『古事記』における死と再生の物語について、もう1つ、天の岩戸神話を取り上げなければならないと言います。しかし、これについては 一条真也の読書館『古事記ワンダーランド』で紹介した著者の名著などで何度も述べているので、ここでは天の岩戸の前で神々の行なう神事が死と再生、すなわち生命力の更新ないし「たまふり・たましづめ」としての祭りと神楽の始まりを告げる物語であることを確認し、加えて、その神事・神楽がやがて、「天下の御祈祷」もしくは「福寿増長」のワザとしての能=申楽になっていったことだけを確認しておきたいと述べるのでした。

5「国譲りした神」では、大国主神は極めて日本的な神であると指摘し、著者は「スサノヲが戦うアグレッシブな戦士的な普遍的英雄神であるとするならば、大国主神は、その反対に、自らは戦わない神、戦わずに和解や和睦を生み出す神である。そしてそれが、『縁結び』の神とされる原基的な理由ともなる。自らの意思決定と主体性によって成し遂げる神ではなく、さまざまなものの助けと協力によって国土開拓の大事業である『国作り』を成し遂げ、大いなる和と協調を生み出す神、戦いによって奪い取るのではなく、耕作と協調によって和楽の世界を築き上げる神、そのような神性・神徳を持つ神が出雲の神・大国主神である」と述べています。

『日本書紀』に記録されている統治者の交替は一種の政権交代ですが、単なる権力交替ではありません。武力革命でも戦争でもありません。あくまでも外交的な交渉により条件を提示する形で世界の治め方を分割・分治するという契約的和睦です。『日本書紀』にはありませんが、『古事記』はこの交渉過程を「言向和平」と記しました。著者は、「もしここで、大国主神が天孫族と戦っていたらどうなったか? 激烈な戦争が起こり、多数の死者が出て、双方が多大なダメージを受ける。勝利者の権力が発揚され、敗者は滅亡するか、生き残っても深い反目と憎悪が残り、末代までその負の感情は伝えられる。そのような負の感情の残り方を避けるための方策として、神殿建築と祭祀と饗応と「神事=幽事」の分担・分治は、もう一つの生き延び方、生存戦略を示すものであったと言えるかもしれない」と述べます。これはいわゆる戦争ではありません。同時に、いわゆる和睦でもありません。巧妙な詐術とも疑われるかもしれない微妙な提携と棲み分けであるとして、著者は「日本の最古のテキストには、そのような極めて評価の困難な微妙な『和平』のあり方が記されているのである」と述べるのです。

いわゆる「国譲り神話」は日本人の「スピリチュアリティ」ばかりではなく、さまざまな場面での意思決定や態度表明のあり方に微妙で決定的な影響と原型的な制約を与えたとみる著者は、「その一つが幕末・明治維新期の『大政奉還』という政治決着であり、もう一つが太平洋戦争の敗戦の際の『無条件降伏』というポツダム宣言受諾の形である。かくして、前者を第二国譲り、後者を第三国譲りとして、日本の歴史を貫く『国譲り』のありようと『和平』や『平和』の作り方を仔細に検証しなければならないのである」と述べるのでした。日本人の「和平」の在り方が「大政奉還」に影響を与えた可能性は大いに理解できるとしても、太平洋戦争の「無条件降伏」への影響には疑問を感じてしまいます。なぜなら、日本軍は降伏に至るまで神風特攻隊や人間魚雷「回天」などの悲劇的な作戦を実行し、最後はアメリカに広島と長崎に2発も原子爆弾を投下された末の降伏であったからです。

わたしの「無条件降伏」への疑問点疑問について、「G7広島サミット」が開催される5月19日の早朝に著者はメールで以下の内容を送って下さいました。これを読んで、わたしの疑問は氷解しました。

●大国主神は、子の神2神に自分を2つの意思を代弁させた。国土奉献に賛成の事代主と反対のタケミナカタに。

●タケミナカタは、鹿島の神タケミカヅチと一騎打ちをします。これは神風特攻や原爆投下とは異なりますが、力による解決の道の試行です。

●その結果、タケミナカタは諏訪を出ないが、諏訪に祀られるという出雲大社の分社のような役割が与えられます。

●これが、米国に対する戦後日本の立場と重なると考えています。

●日本は「新しい天つ神」である米国に支配された。その時、日本天皇は出雲や諏訪の役割、つまり「日米地位協定」や「日米安保条約」に制約され、米軍の軍事基地による支配を受けることになった、と。

●そして、「新しい平和」の規・則・典として、平和憲法と呼ばれる新しい「日本国憲法」が米国主導で出来た。

●この流れと構造を、第3の「国譲り」とわたしは考えています。

『和を求めて』(三五館)

『和を求めて』(三五館)

ちなみに、わたしも『和を求めて』(三五館)という著書で「なぜ日本人は平和を愛するのか」という問題を考察しました。「和」は日本文化のキーワードです。陽明学者の安岡正篤によれば、日本の歴史を見ると、日本には断層がないそうです。文化的にも非常に渾然として融和しているといいます。征服・被征服の関係においてもそうです。諸外国の歴史を見ると、征服者と被征服者との間には越えることのできない壁、断層がいまだにあります。しかし日本には、文化と文化の断層というものがありません。早い話が、天孫民族と出雲民族とを見てみると、もう非常に早くから融和してしまっています。三輪の大神神社は大物主命、それから少彦名神を祀ってありますが、少彦名神は出雲族の参謀総長ですから、本当なら惨殺されているはずです。それが完全に調和して、日本民族の酒の神様、救いの神様になっているのです。その他にも『古事記』や『日本書紀』を読むと、日本の古代史というのは和の歴史そのものであり、日本は大和の国であることがよくわかります。

6「痛みとケアの神としての大国主神」では、現代的な思想課題として「ケア」の観点から大国主神が位置付け直されます。大国主神への現代思想的・現代神道神学的アプローチとして、著者は次の4点を示します。

①ケア論の観点から~医療と看護とケア(助ける神が助けられる神と成る)と死生観形成

②エコロジー論の観点から~「持続可能な」国作り。

③ガバナンス論の観点から~持続可能な統治と分治

(参照:ジル・ドゥルーズの『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』における「脱領土化」論との接点)

④アート論の観点から~歌う神

(『古事記』上巻の中でも最も多く歌を歌う神)

これらの総論的な視点を踏まえて、著者は主に、①の「痛みとケアの神としての大国主神」の像に迫ります。すると、『古事記』の中で、大国主神ほどの痛みや喪失を経験しながら、この神はほとんど自分の感情を表出していない神であることが特異なことのように思えるとして、著者は「大変過酷な災難と状況に次から次へと巻き込まれながら、伊邪那美命や須佐之男命のように自身の負の感情を表出することがない。ただ一回だけ、少名毘古那神が常世国に渡っていって一人になった時に、初めて心細げに、『吾独して何にかよくこの国を得作らむ。孰れの神と吾と、能くこの国を相作らむや』と、国作りの大業を『独り』で成し遂げていくことの不安を心細げに漏らすのみである」と述べています。

グリーフケアやスピリチュアルケアの領域において、キャサリン・シアらによって提唱された「複雑性悲嘆」(complicated grief)と呼ばれるものがあります。著者は、次から次へと災難に見舞われながら、休む間もなくその災難に立ち向かっていく大国主神の状況はまさに「複雑性悲嘆」に見舞われていたと指摘します。「複雑性悲嘆」ないし「遷延性悲嘆障害」(prolonged grief disorder)とは、深い喪失感による悲嘆反応が半年以上続いて生活に深刻な影響を及ぼす状態を指し、メンタル面でのうつや自殺念慮、フィジカル(身体)面での高血圧や心疾患に影響するとされていますが、著者は「大国主神が少名毘古那神を失って(あるいは喪って)独り悄然と海辺に佇んでいた時の心情がまさにそのような複雑性悲嘆に暮れるような事態だとも言える」と述べるのです。

大国主神は、しかしそうした心情の心内を吐露することなく、さらなる困難に突き進んでいきます。そして、最大の困難が「国譲り」でした。著者は、「国を失った者の心情の孤独と後悔と愛惜の念は想像するだに複雑性悲嘆の渦の中にあることだろう。大国主神は、それゆえに、複雑性悲嘆を蔵したそれを理解し、受容する神と成る。人々が『縁結びの神さま』に託す心情のいくつかは、そのような表現しがたい困難さそれ自体を受け容れるものである」と述べます。そして、「痛み」を受け止め、その痛みに耐えるには、他者の「たすけ」がいること、また、歌や芸術や芸能による表現や浄化が必要なこと、そして、棲み分けることのできるような「居場所」を共に見出せ、安定する(鎮まる)必要があることを指摘します。著者は、これこそが「本論を通して提示できるとりあえずの神道神学(個別神学)的結論である」と述べるのでした。

7「おわりに――『祟る神』としての大物主神~大国主神」では、出雲の神は、荒ぶる祟る神としての「荒魂」の側面を持っていることが見えてくるとして、著者は「確かに、杵築大社(出雲大社)に祀られる大国主神と三輪山麓の大神神社に祀られる大物主神とはけっして単純に同一神とは考えられないが、しかし複雑微妙に複合的に関係する神霊・神格であることは間違いない。荒魂・和魂・幸魂・奇魂などの霊性において。こうして、出雲系神格の代表神と言える「大国主神」は、極めて立体的に『痛みとケアの神』としての神性・神威・神格・霊性を発現していることが理解できる。このような神話伝承をモデルケースとして、負の出来事や事態に対する問題解決と『探求の語り』を創出していくことには現代思想的・現代神道神学的意義と価値があると言えるのではないだろうか」と述べます。

7「おわりに――『祟る神』としての大物主神~大国主神」では、出雲の神は、荒ぶる祟る神としての「荒魂」の側面を持っていることが見えてくるとして、著者は「確かに、杵築大社(出雲大社)に祀られる大国主神と三輪山麓の大神神社に祀られる大物主神とはけっして単純に同一神とは考えられないが、しかし複雑微妙に複合的に関係する神霊・神格であることは間違いない。荒魂・和魂・幸魂・奇魂などの霊性において。こうして、出雲系神格の代表神と言える「大国主神」は、極めて立体的に『痛みとケアの神』としての神性・神威・神格・霊性を発現していることが理解できる。このような神話伝承をモデルケースとして、負の出来事や事態に対する問題解決と『探求の語り』を創出していくことには現代思想的・現代神道神学的意義と価値があると言えるのではないだろうか」と述べます。

からだはうそをつかない。

が、こころはうそをつく。

しかし、たましいはうそをつけない。

本書の締めくくりに、著者はこう述べます。

「からだ」は自然である。「むすひ」はその自然を生成せしめる。そして、「こころ」は人間的で、人工である。人為のはからいを持つ。見栄も外聞も張る。だから、うそをつきもすれば、夢も見る。しかし、「たましい」はそのうそを見抜く。嘘のつけない自分の根っこを示すというのです。最後に、著者は「『神』は、嘘をつかない体と嘘をつけない魂の両極に翼を広げ、嘘をつき続ける人間のいとなみを見ている」と述べるのでした。本書は、大いなる「鎌田神道神学」の誕生宣言の書でした。

「あとがき2」の冒頭を、著者こう書きだしています。

「十歳の時に『古事記』を読んで以来、座右の書として『古事記』を読みつづけてきた。その六十三年の積年の思いが本書を成り立たせている。これはわが執念の書であり、神話について客観的な立場からの研究や解釈を主としてきた宗教学や人類学に対しての挑戦状であり、『古事記』を含む日本文学史を十分に踏まえることなく日本文学に従事してきた文学者たち、作家たちに対する抗議の書であり、『遺言』でもある。『遺言』であるという意味は、これをまとめ、書き上げた時は、ガン宣告後二週間で、手術前十日から一週間の間に本書をまとめることになったからである」

上智大学で著者が担当してきた授業では、キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間――死とその過程について』(鈴木晶訳、中公文庫、2001年、原著1969年)を毎年古典的な名著として取り上げてきました。そこで彼女は、死への過程で起こる有名な五つの段階をモデル化しました。①否認と孤立(Denial and Isolation)、②怒り(Anger)、③取引(Bargaining)、④抑うつ(Depression)、⑤受容(Acceptance)の五段階である。その後、この死に至る悲しみの五段階説はさまざまな批判にさらされますが、著者は「重要なことは「否認」から「受容」に至り得るという葛藤の過程があることを広く世に認識せしめた点だ。そして人がいかにして死の受容に至るのかが大きな課題となり、今日の『終活』騒ぎの中でも、この点は外せないキーポイントとなっている」と述べています。

ガンを告知された著者が思ったのは、まず、キューブラー・ロスの言う五段階を順序だてて辿ることのない、いきなりの「受容」もあるのではないかという実感と、「怒り」ではなく「感謝」と言うべき感情の生起もあるのではないかという気づきだったそうです。著者は、「異論というほどではないが、違う見方や状況もあり得るのではないかということだ。むしろ、告知後もっとも難しく、悩ましかったのは、医師からの告知を自分自身で受容することよりも、このことを周りの他者、家族や友人にどのように伝えるのかであった。告知を受け取るよりも、告知を伝える方がはるかに気を遣い、難しいのだ。たとえば、予定をキャンセルする過程、然り。どこまで、どのように伝えて、イベントを中止してもらうか、参加をキャンセルしてもらうか。じつに悩ましく、難しかった。気を遣う」と述べています。わたしも気を遣われた人間の1人なので、著者のこの言葉はまことに印象的でした。

著者と固い握手を交わす

著者と固い握手を交わす

ガンのステージⅣを宣告された著者は、いま、「複雑性悲嘆」ならぬ「複雑性感謝」というものを抱いているそうです。何が複雑なのか? 著者は、「第一に、からだのさまざまな複雑な機構に対しての感謝。第二に、そのようなからだに向き合うこころやたましいに対する感謝。第三に、そのようなからだを与えてくれた親や育んでくれた環境などに対する感謝。第四に、上記の第三に関連するが、たべものやのみものや、空気や風やもろもろの自然・環境・大自然に対する感謝。第五に、このような感謝の気持ちを引き起こしてくれる大きなはたらきとちから(それを神とか仏とかと呼んできたようにおもう)に対する感謝。存在そのものに対する感謝。地球存在、宇宙存在。異次元存在への感謝などなど、もろもろ」と説明します。

2022年4月に逝去した社会学者の見田宗介は、『現代日本の精神構造』(弘文堂、1965年)「第二部 現代日本の精神状況」の中の「八 死者との対話―日本文化の前提とその可能性」において、日本人には「原恩」ないし「天地の恩」の思想があると指摘し、「世界における道徳意識の根底にあって、〈原罪〉の意識に代わるべき地位を占めるのは、いわば〈原恩〉の意識であろう。(中略)特定の歴史的時代において、特定の階級の〈原恩意識〉が無限債務のイデオロギーに流しこまれたことはあったが、その底にある日本人の普遍的な〈原恩〉意識そのものは、そんなに卑屈なものでもなければ、抑圧的なものでもない。むしろ反対に、生きていることのよろこびの発露のようなものである」と述べています。著者は、「どうも、私にも、見田宗介が言うような、『原恩』とか『天地の恩』感覚がどこかにセットされているようなのだ」と述べるのでした。魂の義兄としての著者に多大な恩を現実的に受けてきたわたしは、死をけっして不幸な出来事とは思わない人間ですが、やはり著者には1日でも長く元気でいてほしいと願うばかりです。

魂の義兄である著者と

魂の義兄である著者と