- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.2237 オカルト・陰謀 『死に山』 ドニー・アイガー著、安原和見訳(河出書房新社)

2023.05.08

ゴールデンウィークが明けた5月8日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、これまでの「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。大きな区切りを感じますね。『死に山』ドニー・アイガー著、安原和見訳(河出書房新社)を紹介します。一条真也の映画館「帰れない山」で紹介した映画で山の映像ばかり観ていたら、この本のことを思い出したのです。本書には「世界一不気味な遭難事故」「《ディアトロフ峠事件》の真相」と2つのサブタイトルがついています。著者はフロリダ生まれで、映画・テレビの監督・製作者。MTVの画期的なドキュメンタリー・シリーズ『The Buried Life』などを製作。カリフォルニア州マリブ在住。

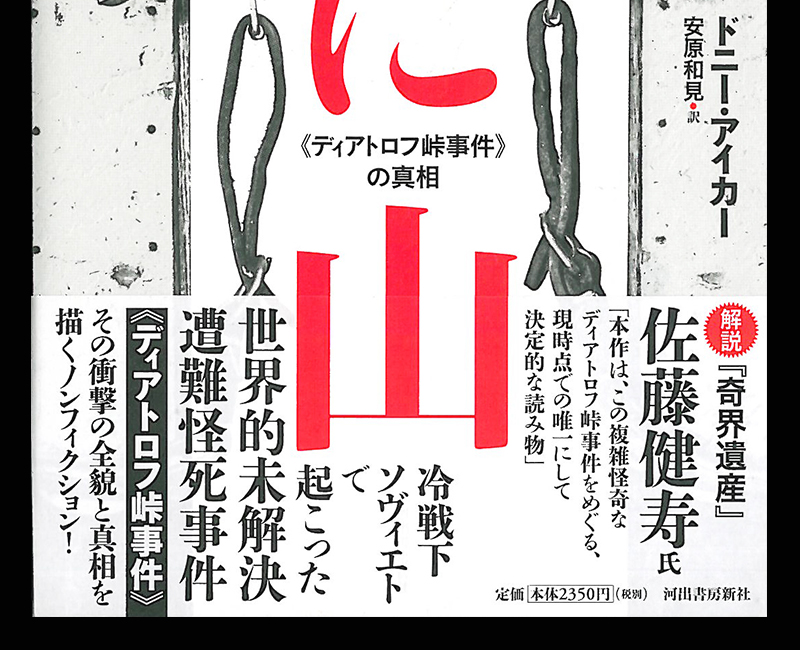

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「解説:『奇界遺産』佐藤健寿氏『本作は、この複雑怪奇なディアドロフ峠事件をめぐる、現時点での唯一にして決定的な読み物』「冷戦下ソヴィエトで起こった世界的未解決遭難怪死事件《ディアトロフ峠事件》その衝撃の全貌と真相を描くノンフィクション!」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「目撃者はなく、半世紀以上も広範な調査がおこなわれたものの、ディアドロフ峠の悲劇はいまだに説明がつかないままだ。雪崩、吹雪、殺人、放射線被曝、脱獄囚の攻撃、衝撃はまたは爆発によるショック死、放射性廃棄物による死、UFO、宇宙人、凶暴な熊、異常な冬の竜巻などなど。自称会議主義者ですら、陰謀論や偽情報の網の目にからめとられている……本文より」

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「1959年、冷戦下のソ連・ウラル山脈で起きた遭難事故。登山チーム9名はテントから1キロ半ほども離れた場所で、この世のものとは思えない凄惨な死に様で発見された。氷点下の中で衣服をろくに着けておらず、全員が靴を履いていない。3人は頭蓋骨折などの重傷、女性メンバーの1人は舌を喪失。遺体の着衣からは異常な濃度の放射線が検出された。最終報告書は『未知の不可抗力によって死亡』と語るのみ――。地元住民に『死に山』と名づけられ、事件から50年を経てもなおインターネットを席巻、われわれを翻弄しつづけるこの事件に、アメリカ人ドキュメンタリー映画作家が挑む。彼が到達した驚くべき結末とは……!」

1「2012年」には、「まずは事実だけを述べてみよう」として、以下のように書かれています。

「1959年初めの冬、ウラル工科大学(現ウラル州立工科大学)の学生と卒業してまもないOBのグループが、ウラル山脈北部のオトルテン山に登るためにスヴェルドロフスク市(エカテリンブルクのソ連時代の名称)を出発した。全員が長距離スキーや登山で経験を積んでいたが、季節的な条件からして、グループのとったルートは難易度にして第3度、すなわち最も困難なルートと評価されていた。出発して10日後の2月1日、一行はホラチャフリ山の東斜面にキャンプを設営して夜を過ごそうとした。ところが、その夜なにかが起こってメンバーは全員テントを飛び出し、厳寒の暗闇に逃げていった。一行が戻ってこなかったため、3週間近くたってから捜索隊が送り込まれた。テントは見つかったが、最初のうちはメンバーの形跡はまったく見当たらなかった」

続けて、著者は「最終的に、遺体はテントから1キロ半ほど離れた場所で見つかった。それぞれべつべつの場所で、氷点下の季節だというのにろくに服も着ていなかった。雪のなかにうつ伏せに倒れている者もいれば、胎児のように丸まっている者も、また谷底で抱きあって死んでいる者もいた。ほぼ全員が靴を履いていなかった。遺体の回収後に検死がおこなわれたが、その結果は不可解だった。9人のうち6人の死因は低体温症だったが、残る2人は頭蓋骨折などの重い外傷によって死亡していた。また事件簿によると、女性メンバーのひとりは舌がなくなっていた。さらに、遺体の着衣について汚染物質検査をおこなったところ、一部の衣服から異常な濃度の放射能が検出されたという。捜査の終了後、当局はホラチャフリ山とその周辺を3年間立入禁止とした。主任捜査官を務めたレフ・イヴァノフの最終報告書には、トレッカーたちは『未知の不可抗力』によって死亡したと書かれている。以後の科学技術の進歩にもかかわらず、50年以上たったいまでも、この事件の原因を語る言葉はこのあいまいな表現以外にないのだ」と書いています。

そういう著作その他では、常識的なものから突拍子もないものまでさまざまな推測が語られているとして、著者は「雪崩、吹雪、殺人、放射線被曝、脱獄囚の攻撃、衝撃波または爆発によるショック死、放射性廃棄物による死、UFO、宇宙人、狂暴な熊、異常な冬の竜巻などなど。強烈な密造酒を飲んで、ただちに失明したせいだという説まである。この20年間には、最高機密のミサイルの発射実験――冷戦まっさかりのころ、ウラル山脈では定期的におこなわれていたのだ――を目撃したせいで殺されたのではないか、という説も出てきた」と述べます。自称懐疑主義者ですら、この複雑な謎を解明して科学的に説明しようとして、陰謀論や偽情報の網の目にからめとられています。しかしひとつだけ、いまでも明らかに言える事実、それも胸の痛む事実があるとして、著者は「9人の若者が不可解な状況で生命を落としたということ、そしてなにがあったのか知らされることもなく、その家族の多くもまたすでに世を去ったということだ。まだ生き残っている人々も、やはり同じ答えのない疑問を抱いて墓に入ることになるのだろうか」と述べるのでした。

11「2012年」では、登山チームのメンバーでありながら体調不良のため、1人で引き返したユーリ・ユーディンについて、著者は「悲劇のあと何年間も、ユーディンが最も苦々しく思っていたのは、イーゴリらの描かれかただった。出版された書籍のなかには、たんに煽情的な側面をほじくり返そうとしているだけのものもある、と彼は感じていた」と述べます。ユーディンは、「メンバーの異性関係の話がどっさりでっちあげられていてね。女子をめぐる口論が死につながったというんだ。まったくのたわごとですよ」と語りましたが、ユーディン自身は何があったと思っているのでしょうか?

この問いに対して、ユーディンははっきりと、友人たちの死は自然現象とはなんの関係もないと思っていると言っており、「私の考える第一の可能性は、銃を持った人間に襲われたということです。たぶんいてはならない場所にいたか、見てはならないものを見てしまったのでしょう」と述べています。彼はさらに続けて、その銃を持った男たちに強制されて、捜査を攪乱するため、友人たちは奇妙な現場をでっちあげる破目になったのだろうと言いました。銃で脅されて、ろくに服も着けずに森の中へ歩いていき、自分の衣服を引き裂いて、あとはそこに放置されて死んだのだろうと推測しているのです。ユーディンは、「つまり、強制されてやったことなんです。それで、あんな狂気めいた状況が残されたんですよ」と述べるのでした。

19「1959年3月」では、事件の発覚後、詳しい分析のために犠牲者たちの臓器はスヴェルドロフスクに戻されたことが紹介されます。一方で、遺体を引き取って丁重に埋葬したいという遺族の希望はなかなか聞き入れられませんでした。それでなくても悲しみや罪悪感と闘わなくてはならないのに、犠牲者の両親は地元当局のあいまいな態度にも苦しめられていたのだとして、著者は「ユーディンの記憶によると、地元当局はこの事件全体を厄介払いしたがっていて、遺族との個別の面談では、犠牲者を山中に葬ることを強く勧めてきた」と書いています。役人は、「葬式には誰も呼ばず、誰も来させない」ことを望んでいたとユーディンは言っています。「発見された場所に遺体をそのまま理葬して、葬儀はおこなわず、それで終わりにしたがっていた」というのです。

犠牲者の1人であるコレヴァトフの姉のリマ・コレヴァトヴァは、捜査官への証言において、葬儀の手配をしている組織を「恥知らず」だと非難しています。このとき彼女の弟の遺体はまだ見つかっていませんでしたが、他の遺族がなめている苦しみを彼女もまた痛いほど感じていました。彼女によれば、犠牲者の両親たちは、党の役人から個別の面談に呼び出されて、遺体はスヴェルドロフスクには戻さず、イヴデルで埋葬したほうがいいと言われたそうです。彼女は、「みんなスヴェルドロフスクで暮らして、そこで勉強して友だちを作っていたんですよ」と捜査官に語っています。また、「なのにどうしてイヴデルに埋葬するんですか」とも質問しましたが、その個別の面談の場では、他の遺族はすでに同意しているからと言われて、イヴデルでひとつの墓に合葬して、墓標のオベリスクを一基建てることにしたいと勧められたといいます。

ユーディンも同様に、遺族の人々が地域の役人に憤っていたと回想し、「遺族は手紙を書いて、市内で葬儀をしたいと訴えていた」と語っています。また、「家族やわが子のもとを訪ねたいと思うのは当然だ。私たちはわが子の墓参りがしたい」と主張しています。著者は、「家族が頑として譲らず、遺体の返還を要求したため、市当局も折れて妥協が成立した。スヴェルドロフスクに理葬してもよいが、一度の大規模な葬儀を営まないという条件がついた。つまり、埋葬と追悼式をいちどにおこなわず、ベつべつの日におこなうよう要求してきたのだ」と書いています。参列者をなるべく減らし、若いトレッカーの死をできるだけ目立たせないというのが、当局の明らかな意図だったとユーディンは主張し、「なにもなかったふりをしたかったんだよ」と語っています。

21「1959年3月」では、1959年3月の第2週、最初の遺体が雪の中で発見されてから10日後、5人の遺体がスヴェルドロフスクに埋葬されたことが紹介されます。著者は、「両親は地元にわが子を葬る権利をもぎとりはしたものの、地元の共産党は最後に遺族を出し抜いて、葬儀の執行方法は党が管理することになった。葬式は2日に分けておこなうよう命じられたうえ、初日の葬列でウラル工科大学(墓地のすぐ南にあった)のキャンパスを抜ける道をとりたいと参列者が許可を求めたが、警察はこれを認めず、柩は遺体安置所から最短距離の、なるべく目立たない道を通ってミハイロフスコエ墓地へ運ぶよう誘導された。警察や市の役人の意図は明らかだった。おおぜいの参列者が集まるのも、その結果としてうわさが広まるのも困るということだ。ユーリ・ユーディンはまだイヴデルにいて、友人たちの所持品をよりわける手助けをしていたため、葬儀には参列しなかった。しかし、12歳のユーリ・クンツェヴィッチ、すなわちディアトロフ財団の将来の創設者にして理事長は、葬儀を最前列で目撃していた」と書いています。

ディアドロフ隊のメンバーは、「空に奇妙な白い点が見えた」と記録に書き残しています。最初は月が出てきたと思ったそうですが、そう言うとシャフクノフが「そんなはずはない」と言いました。「今朝は月は出ていないし、出ていたとしても空の反対側にあるはずだ」というのです。「そのとき、その光点の中心に火花が現われました。数秒間は変化なく輝いていたんですが、それがだんだん大きくなって高速で西へ飛んでいきました」と述べています。アトマナキは、「最初のうちは面白がっていましたが、1分半ほど動くのを見ているうちに恐ろしくなってきた」と言います。また、「僕の感じでは、なにかの天体がこっちに落ちてきているような気がしましたが、どんどん大きくなってくるもんだから、惑星が地球に迫ってきているんじゃないか、ぶつかって地球が壊れてしまうんじゃないかと思いました」とも述べています。著者は、「アトマナキのグループだけではない。イヴデルの検察局は、2月17日の朝に同様の光を見たという数名の証人から事情を聞いている。この地域に勤務する刑務所の看守は、ゆっくり動く光球が空で「脈打っていた」と表現している。その光球は南から北へ移動していったが、8分から15分ぐらいは見えていたのではないかという」と書いています。

23「1959年3月~5月」では、問題はゲオルギーのカメラに残っていたフィルムの最後の1枚だったとして、以下のように書かれています。

「この事件に関心を持つ人々は、この1枚にずっと頭を悩ませることになるのだ。画面は暗く、夜に撮ったか、あるいは密閉された場所で撮影したのだろう。しかし、カメラは不明瞭な光源をとらえており、その光がフレームの左側を占領していた。スヴェルドロフスク検察局が写真について多少でも知っていれば、フレーム中央の八角形の光はレンズのフレアだとすぐに気がついただろう。しかし、フレームをはみ出して上に走っている、大きな光のしみは正体不明だった。ディアトロフたちの生涯最後の数時間になにがあったのか、その後半世紀にわたってさまざまな憶測が生まれるが、この写真もまたその原因のひとつだった」

27「2013年」では、その中の渦が超低周波音を生み出す「カルマン渦列」が事件の真相でなかったかと推測し、それが発生するのに、これ以上に理想的な気象と地形の組み合わせは思いつくのがむずかしいほどだとして、著者は「問題の夜、ディアトロフたちのテントのすぐ外で、そういう渦が唸りをあげて不快感や恐怖感を生み出したにちがいないが、その理由はかれらには見当もつかなかっただろう」と述べます。事件の真相を調査したベダードは、「まるで目に見えるようです」「みんなでテントに入っていると、風音が強くなってくるのに気がつく……そのうち、南のほうから地面の振動が伝わってくる。風の咆哮が西から東にテントを通り抜けていくように聞こえたでしょう」と語っています。

続けて、ベダードは「また地面の振動が伝わってきて、テントも振動しはじめます。今度は北から、貨物列車のような轟音がまた通り抜けていきます……より強力な渦が近づいてくるにつれて、その轟音はどんどん恐ろしい音に変わり、と同時に超低周波音が発生するため、自分の胸腔も振動しはじめます。超低周波音の影響で、パニックや恐怖、呼吸困難を感じるようにもなってきます。生体の共振周波数の波が生成されるからです」とも語っています。ベダードの話からすると、1959年2月1日の夜、ウラル山脈北部という広大な地域のなかで、9人のトレッカーはこれ以上はないほど最悪の場所を選んでテントを張ってしまったことになります。ベダードは、「想像がつきますよ。ほんとうに耐えがたいほど恐ろしい状況だったでしょう……だれにとっても」と語るのでした。

そして、9人のトレッカーがウラル山脈で生命を落としたのは超低周波音のせいだったなどと、1959年に主任捜査官を務めたレフ・イヴァノフが、そんな可能性に思い当たることが万にひとつもありえただろうかとして、著者は「カルマン渦列はともかく、超低周波音のなんたるかをイヴァノフは知っていただろうか。おそらく知らなかっただろう。にもかかわらず、イヴァノフは当時手に入る情報をもとにできるかぎりのことをした。困惑するしかない状況に直面し、理解を超える現象が起こったらしいとなれば、『光球』やUFOに答えを求めたくなったとしても不思議はない」と述べるのでした。「謝辞」では、「トレッカーたちの親族のかたがた、捜索に参加したかたがた、そしてディアトロフ事件に大きく関与したかたがたは、自分の家族や愛する人になにがあったのか知ることもないまま、その多くがすでに亡くなっている。本書の目的は、亡くなった9人のトレッカーとその家族友人に敬意を表することだ」と述べています。

解説「到達不能、あるいは検索不能の未踏へ」では、写真家の佐藤健寿氏が「今日、私たちが知る、いわゆる『世界の謎』と呼ばれる出来事は、そのほとんどが20世紀半ばから80年代後半にかけて発見(あるいは発掘)されている。空飛ぶ円盤や未確認動物、超能力に大予言、オーパーツ云々……。第二次大戦が終結し、テレビやラジオを中心とした媒体の技術が進歩し、世界経済の上昇機運の中で、そうした”不思議なこと”は、まるで失われた叡智のごとく、人々の関心を集めた。日本も例外ではない。空飛ぶ円盤の特番が高視聴率をあげ、ノストラダムスの世紀末予言が年間ベストセラー1位となり、人々は屈託もなくスプーンに『曲がれ!』と叫んだのだ。そうした一連の奇妙で平和な時代はしかし、世紀末、世界に降臨した想定外の恐怖の大王によって終わりを告げた。その名を、インターネットという」と述べています。

インターネットの時代になると、テレビや雑誌という古き良き媒体が繰り返し伝えてきた「世界の謎」は、大方その実相が暴かれてしまったとして、佐藤氏は「20世紀、未知の世界に心震わせた少年少女を喜ばせる出来事は、21世紀以降、ほとんど何も起きていないし、発掘されていないといってよい。そこには暗闇に跋扈する未確認生物も、空に怪しくきらめく銀色の円盤も、密林の奥に隠された黄金の遺跡も、もはや存在する余地はない。誰かが奇妙なことを言い出せば、すぐに誰かが暴いてみせる。あらゆる事物が検索可能となり、あらゆる”未確認”は失われた。私たちは”聡明な”時代に生きている。ところがそんな時代に突風のように現れたのが、本書に描かれる『ディアトロフ峠事件』だったのだ」と述べます。

佐藤氏は、「そうして著者はついに、ロシアへと旅立ってゆく。ネットの情報で汚染された泥の山をかきわけ、60年前に学生たちがみたままの純白の雪原を掘り起こすために。それは真冬のウラル山脈という到達不能な『未踏』を巡る過酷な探検であると同時に、ネット社会の『圏外』へと旅する、知の探検でもあったのだ。そして現代名な布検索不能な『未踏』は、暴風吹き荒れる白い雪原の向こう側に、確かに存在していたのである」とも述べています。

わたしが「ディアトロフ峠事件」を初めて知ったのは、一条真也の読書館『オカルト・クロニクル』で紹介した本を読んだときでした。その後、この事件に興味を持ったわたしは本書を読んだり、事件をもとに作られたSF映画「ディアトロフ・インシデント」を観たりしましたが、ちょうど本書の出版年である2018年から再調査が開始され、2020年に原因が雪崩であるとの報告が公表されております。また、2021年にはチューリッヒ工科大学とスイス連邦工科大学ローザンヌ校の教員により、事件原因を表層雪崩とする論文も発表されており、これらに対する著者の見解があるなら伺いたいところです。